お知らせ

当所が、令和4年6月22日に公表した「民間企業の研究活動に関する調査報告2021」[NISTEP REPORT-193]において、結果数値の一部に誤りがあることが判明しましたので、おわびしてお知らせいたします。

民間企業の研究活動に関する調査は、政府の一般統計として、2008年度以降、当研究所が毎年度実施しています。2021年度調査では、資本金1億円以上でかつ社内で研究開発を行っている民間企業3,685社を対象として調査票を送付し、1,891社からの回答を回収し、それに基づいて結果数値を集計しました。この度、判明した結果数値の誤りは、調査回答に際しての単位の誤りによるもので、回答企業に問い合わせを行って回答数値を修正し、再集計を実施しました。

再集計の結果、本文の訂正及び表の差し替えが生じました。本訂正について改めておわび申し上げるとともに、訂正の経緯及び今後の対応並びに修正箇所についてまとめましたので、御報告いたします。

今後、本統計調査を実施する際には、回答データについて複数の基準で確認を行い、集計結果の信頼性の一層の向上に努めてまいります。

正誤表および発生原因・発生防止策についてはこちらを御覧ください。

訂正した報告書は 、こちらからダウンロードできます。

SDGsへの認知について伺ったところ、性別では男性(内容を(ある程度)知っている58%)の方が女性(内容を(ある程度)知っている54%)よりも高い一方、年代別では若い世代(24歳以下)とシニア世代(60歳以上)で高いことが判明した。

SDGsをどんな場面で聞いたことがあるか訊いたところ、性別では男性はインターネットや新聞などが高く、女性はテレビや家族や友人、知人、職場の人で多くなっている。

このほか、科学技術・イノベーションのSDGsへの貢献に関する意識も訊いている。

■申込締切:8/8(月) 17:00■

開催概要

- 日時:2022年8月9日(火)16:00~ 18:00 オンライン開催

- 演題:「オープンアクセス型学術誌の進展により顕在化する「Predatory Journal」問題 -実態、動向、判断の観点-(仮)」

- 講師:井出和希氏 (大阪大学 感染症総合教育研究拠点(CiDER)/社会技術共創研究センター(ELSIセンター)兼担)

- 言語:日本語

講演趣旨

オンライン出版やオープンアクセスは、学術誌、学術論文へのアクセスを飛躍的に向上させ、知識形成やイノベーションを加速させるものとして政策的にも注目されてきたが、近年「Predatory Journal」をはじめとした影の側面も拡大してきた。「Predatory Journal」は、悪徳雑誌、粗悪学術誌やハゲタカジャーナルとも呼ばれ、掲載料収入を主とした自己の利益を優先するために、査読やその過程が不十分であったり、誤解を招くインパクト指標(インパクトファクター風の指標や数値)を使って投稿を勧誘したりといった問題をはらんでおり、研究評価などにも大きな影響を与えうる。

本講演では、オープンアクセス型学術誌の興隆について最初に論じ、「Predatory Journal」問題について事例を交えて実態や動向を俯瞰する。あわせて、判断の基準となる観点について、Predatory Reports(Cabell’s International社)を参照し、例示する。これらを、踏まえた展望を述べ、研究者のみならず、行政官や大学等研究機関のマネジメント層が学術論文に代表される「研究成果」を捉える際に何に注意すべきか議論と意識合わせを行う。

講師経歴

井出和希氏は、学術出版に係る実践的活動(400件以上の査読経験)と共に、プレプリントをはじめとした学術情報流通を対象とした研究、教育活動を展開している。2016年10月から京都大学 学際融合教育研究推進センターにて教育・研究等に携わった後、2020年3月より同iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門、2021年4月からは大阪大学 感染症総合教育研究拠点(CiDER) 科学情報・公共政策部門 特任准教授、社会技術共創研究センター(ELSIセンター) を兼担、2021年9月からNISTEP データ解析政策研究室 客員研究官を兼任。博士(薬科学)

講演会の参加申し込み

下記URLからお申し込みください。

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lcuqopzItH9dwAL48YCkKTnXHR2FDCken

参加申込締切: 8月8日(月)17:00

講演内容についてのお問い合わせ

科学技術・学術政策研究所 データ解析政策研究室 (担当:林)

Tel:03-3581-2393

E-mail:d-unit@nistep.go.jp

イノベーションの主要な決定要因は、イノベーションを実施した企業にとっての利益の専有可能性と、企業の研究開発がイノベーションに結び付く技術機会の獲得にあるとされてきました。科学技術・学術政策研究所は、日本の製造業におけるそれらの実態を明らかにするための調査を1994年に実施しており、2020年にはその調査データと比較可能な質問項目を登載して「民間企業の研究活動に関する調査」を実施しました。

本論文では、この二度に亘る調査により取得されたデータを用いて、四半世紀の間に専有可能性と技術機会に生じた変化を分析しています。この分析により、企業が実施したイノベーションから利益を確保するための各種の方法の有効性が減退し、利益の専有可能性が顕著に低下したこと、自社のイノベーションを競合他社が模倣するまでの時間(模倣ラグ)はかなり長期化したこと、技術機会を提供する情報源として大学や公的研究機関の重要性が顕著に増大する一方、情報源としての競合他社の重要性は低下したこと、との結果を得ました。これらのファインディングスは、イノベーションをめぐる企業間競争の衰退と、科学技術イノベーション政策にとっての新たな課題を示唆しています。

報告書の詳細については、以下のリンクより御覧ください。

ライブラリ

日本の産業におけるイノベーションの専有可能性と技術機会の変容;1994-2020 [DISCUSSION PAPER No.210]

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、研究開発を実施している我が国機関の基本的情報を収録する「NISTEP大学・公的機関名辞書」の作成、維持、公開に取り組んでいます。このたび、最新バージョンであるNISTEP大学・公的機関名辞書(Version 2022.1)を公表します。

機関名辞書には、大学及び公的研究機関を中心に、研究活動を行っている我が国の約2万機関(約1万6千の機関とその主な下部組織)の情報を掲載しています。

NISTEP大学・公的機関名辞書(Ver. 2022.1)では、掲載機関数がver.2021.1に比べて397機関(代表機関270、下部組織127)増加しました。また、全機関20,526のうち19,198機関(93.5%)に英語名が付けられています。

■申込締切:7/20(水) 17:00■

開催概要

- 日時:2022年7月22日(金)10:00~ 11:45 オンライン開催

- 演題:「オープンサイエンス時代に向けた学術情報環境再構築におけるドイツの国家的一括契約運営組織の事例と日本の展望(仮)」

- 講師:Ralf Schimmer氏 (Max Planck Digital Library)

- 言語:英語(通訳はありません)

講演趣旨

2020年、日本学術会議は「これからの10年は学術情報流通の大変革期に入ると言われており、対応を誤ると世界の潮流からさらに取り残された存在に追い込まれるが、一方ではこの大変革期は周回遅れから挽回する『最後の好機』でもある」と指摘し、国家的な一括契約運営組織の創設を含む提言をとりまとめ公表しました。今回は、ドイツにおける「国家的な一括契約運営組織」の立場で海外大手出版社との電子ジャーナルナショナルコンソーシアム契約の締結に携わってきた豊富な経験を持つRalf Schimmer氏を講師に迎え、今後日本が学術情報流通の大変革時代にどのように対応すべきか、学術情報環境の再構築に向けた道筋について講師を交えて議論していきたいと思います。

講師経歴

Ralf Schimmer氏はMax Planck 研究所に所属する80以上の研究機関のため,Max Planck Digital Libraryにおいて契約交渉戦略を主導しています。また学術コミュニケーションにおけるオープンアクセスを支持し,SCOAP3理事会議長を務めた(2014-2016年)他,Knowledge UnlatchedやFair Open Access Allianceなど多くの国際団体で委員を努め,Open Access 2020 イニシアティブのプロジェクトリーダーでもあります。また現在、ドイツのProjekt DEALによる海外大手出版社との転換契約の交渉、締結に携わっています。

講演会の参加申し込み

下記URLからお申し込みください。

(会場参加の方もこちらにご登録いただき、会場参加の質問に「はい」とお答えください。バックアップ用に接続URLを送付いたします。)

https://zoom.us/meeting/register/tJ0oc-2urDkuGtNK8hqn2I9Suyc9eNBd4IwZ

参加申込締切: 7月20日(水)17:00

講演内容についてのお問い合わせ

科学技術・学術政策研究所 データ解析政策研究室 (担当:林)

Tel:03-3581-2393

E-mail:d-unit@nistep.go.jp

本研究では、日本企業を対象とした独自の設問票調査を用いて、研究開発プロジェクトの進捗を段階的に管理する「ステージ型管理」が企業のプロダクト・イノベーションの実現に及ぼす影響を検証しました。

実証分析の結果、ステージ型管理を採用している企業は、非採用企業よりもプロダクト・イノベーションを実現する確率が高いことが分かりました。さらに、本研究ではステージ型管理を実施している企業のみを分析対象として、プロジェクトの中止・継続を判断するための中間目標(マイルストーン)について検証したところ、企業がマイルストーンを設定するかどうか、マイルストーンの達成状況をどの程度重視するかは、プロダクト・イノベーションの実現と相関がないことが分かりました。

その一方で、研究開発者に対して中間評価結果のフィードバックを実施することは、プロダクト・イノベーションの実現と正の相関がありました。さらに、フィードバックがプロダクト・イノベーションに及ぼす正の限界効果は、市場新規プロダクトの方が非市場新規プロダクトよりも大きいことも判明しました。本研究の結果は、ステージ型管理および中間評価結果のフィードバックの実施が、企業のイノベーション活動に有益であることを示唆しています。

詳細については、以下のリンクより御覧ください。

ライブラリ:ステージ型プロジェクト管理がプロダクト・イノベーションの実現に及ぼす影響:企業向け設問調査に基づく分析 [DISCUSSION PAPER No.209]

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、我が国の自然科学系の大学に所属する教員を対象に実施したアンケート調査(研究室パネル調査)の2020年度の回答データを用いて、我が国の大学教員の研究マネジメントの状況を把握するための分析を実施しました。

当分析では、大学教員の職位が上昇するとともに、研究マネジメント経験、研究マネジメントへのエフォート配分状況、研究マネジメントの規模、研究室・研究グループや研究プロジェクトのマネジメントの仕方等がどのように変化するのか、その実態の把握を試みています。

詳細につきましては以下のリンクより御覧ください。

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、2005年より毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定しています。

過去に選定された方の中には、その後ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授(京都大学、平成18年)及び天野浩教授(名城大学、平成21年)も含まれています。(※所属等はいずれも当時)

2021年12月に選定した「ナイスステップな研究者2021」では、今後活躍が期待される30 代~40 代の若手研究者(平均年齢40 歳)を中心に、生命の進化や物質に関する先進的な基礎研究や、人文学分野に情報学の技術を応用する融合研究、大型計算機を用いた大規模災害シミュレーションといった現代社会の課題に密接に関わる研究など多岐にわたる分野において、研究活動のみならず様々な形で国内外へ広く成果を展開されている方を選定しています。

7月1日の講演会では、「ナイスステップな研究者2021」のうち4名から、優れた研究活動や、特色のある取組などについて御紹介いただきます。全3回のシリーズで開催する予定です。今回の開催は、事前に登録された方への限定公開という形でYouTubeライブ配信を行う予定です。皆様の御参加をお待ちしております。

(第1回:6月7日(火)終了、第3回:7月29日(金)午後)

開催概要

- 日時:2022年7月1日(金)14:00-16:45 オンライン開催

- 視聴方法:YouTubeでライブ配信(限定公開)

- 言語:日本語

- 定員:なし

- 登録方法:以下のフォームから登録ください。開催日の前日までにメールでURL等を御案内いたします。

講演会スケジュール(1講演は質疑含め45分程度)

| ●第2回:7月1日(金) | ||

| 14:00- | 開会挨拶 所長 佐伯 浩治 | |

| 14:05- | 作道 直幸 | ・東京大学大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 特任講師 |

| ソフトマターの新たな法則の発見 -ゴムやゲルの物理が導く新たな世界- | ||

| 14:50- | 曽我 昌史 | ・東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授 |

| 人と自然の相互作用の理解に向けた学際研究 | ||

| 15:35-15:45 休憩 | ||

| 15:45- | 井町 寛之/ 延 優 |

・国立研究開発法人海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門 上席研究員 ・国立研究開発法人産業技術総合研究所 生命工学領域 生物プロセス研究部門 主任研究員 |

| 真核生物誕生の謎に迫る:海底アーキアの培養と新しい真核生物誕生モデルの提案 | ||

| 16:40頃 | 閉会挨拶 総務研究官 須藤 憲司 | |

登録フォーム 締め切り:締め切りました。お申込みありがとうございました。

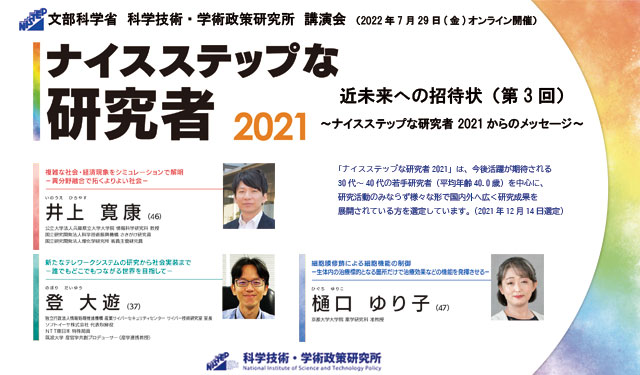

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、2005年より毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定しています。

過去に選定された方の中には、その後ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授(京都大学、平成18年)及び天野浩教授(名城大学、平成21年)も含まれています。(※所属等はいずれも当時)

2021年12月に選定した「ナイスステップな研究者2021」では、今後活躍が期待される30 代~40 代の若手研究者(平均年齢40 歳)を中心に、生命の進化や物質に関する先進的な基礎研究や、人文学分野に情報学の技術を応用する融合研究、大型計算機を用いた大規模災害シミュレーションといった現代社会の課題に密接に関わる研究など多岐にわたる分野において、研究活動のみならず様々な形で国内外へ広く成果を展開されている方を選定しています。

7月29日の講演会では、「ナイスステップな研究者2021」のうち3名から、優れた研究活動や、特色のある取組などについて御紹介いただきます。全3回のシリーズの最終回として開催する予定です。今回の開催は、事前に登録された方への限定公開という形でYouTubeライブ配信を行う予定です。皆様の御参加をお待ちしております。

(第1回:6月7日(火)、第2回:7月1日(金)終了)

開催概要

- 日時:2022年7月29日(金)14:00-16:35 オンライン開催

- 視聴方法:YouTubeでライブ配信(限定公開)

- 言語:日本語

- 定員:なし

- 登録方法:以下のフォームから登録ください。開催日の前日までにメールでURL等を御案内いたします。

講演会スケジュール(1講演は質疑含め45分程度)

| ●第3回:7月29日(金) | ||

| 14:00- | 開会挨拶 所長 佐伯 浩治 | |

| 14:05- | 井上 寛康 | ・公立大学法人兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 教授 ・国立研究開発法人科学技術振興機構 さきがけ研究員 ・国立研究開発法人理化学研究所 客員主管研究員 |

| スーパーコンピュータ「富岳」でサプライチェーンをまるごとシミュレーション | ||

| 14:50- | 登 大遊 | ・独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター サイバー技術研究室 室長 ・筑波大学 産官学共創プロデューサー(産学連携教授) |

| 世界に普及可能な日本発のサイバー技術の生産手段の確立 | ||

| 15:35-15:45 休憩 | ||

| 15:45- | 樋口 ゆり子 | ・京都大学大学院 薬学研究科 准教授 |

| 細胞を治療薬として生体内の治療したい部位に届けるために | ||

| 16:30頃 | 閉会挨拶 総務研究官 須藤 憲司 | |

登録フォーム:申込〆切りました。ありがとうございました。

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、2005年より毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定しています。

過去に選定された方の中には、その後ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授(京都大学、平成18年)及び天野浩教授(名城大学、平成21年)も含まれています。(※所属等はいずれも当時)

2021年12月に選定した「ナイスステップな研究者2021」では、今後活躍が期待される30 代~40 代の若手研究者(平均年齢40 歳)を中心に、生命の進化や物質に関する先進的な基礎研究や、人文学分野に情報学の技術を応用する融合研究、大型計算機を用いた大規模災害シミュレーションといった現代社会の課題に密接に関わる研究など多岐にわたる分野において、研究活動のみならず様々な形で国内外へ広く成果を展開されている方を選定しています。

6月7日の講演会では、「ナイスステップな研究者2021」のうち3名から、優れた研究活動や、特色のある取組などについて御紹介いただきます。全3回のシリーズで開催する予定です。今回の開催は、事前に登録された方への限定公開という形でYouTubeライブ配信を行う予定です。皆様の御参加をお待ちしております。

(第2回:7月1日(金)午後、第3回:7月29日(金)午後)

開催概要

- 日時:2022年6月7日(火)14:00-16:30 オンライン開催

- 視聴方法:YouTubeでライブ配信(限定公開)

- 言語:日本語

- 定員:なし

- 登録方法:以下のフォームから登録ください。開催日の前日までにメールでURL等を御案内いたします。

講演会スケジュール(1講演は質疑含め45分程度)

| ●第1回:6月7日(火) | ||

| 14:00- | 開会挨拶 所長 佐伯 浩治 | |

| 14:05- | 後藤 真 | ・大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 准教授 ・総合研究大学院大学 文化科学研究科 准教授 |

| 情報技術が歴史と文化を未来につなぐ-新たな文理融合の形- | ||

| 14:50-15:00 休憩 | ||

| 15:00- | 畑中 美穂 | ・慶應義塾大学 理工学部化学科 准教授 |

| コンピュータで化学現象を可視化する | ||

| 15:45- | 野田口 理孝 | ・名古屋大学 生物機能開発利用研究センター 准教授 ・グランドグリーン株式会社(名古屋大学発ベンチャー) 取締役 |

| 「タバコ」で紡ぐ農業の未来 | ||

| 16:30頃 | 閉会挨拶 総務研究官 須藤 憲司 | |

登録フォーム:御登録有り難うございました。