「博士人材追跡調査」第4次報告書の公表について

2022.01.25

日本社会の未来を照らすSociety5.0

我が国では毎年15,000人ほどが大学院の博士課程を修了していますが、他の先進諸国と比較して、専門性を生かしたキャリア形成が困難な状況となっています。

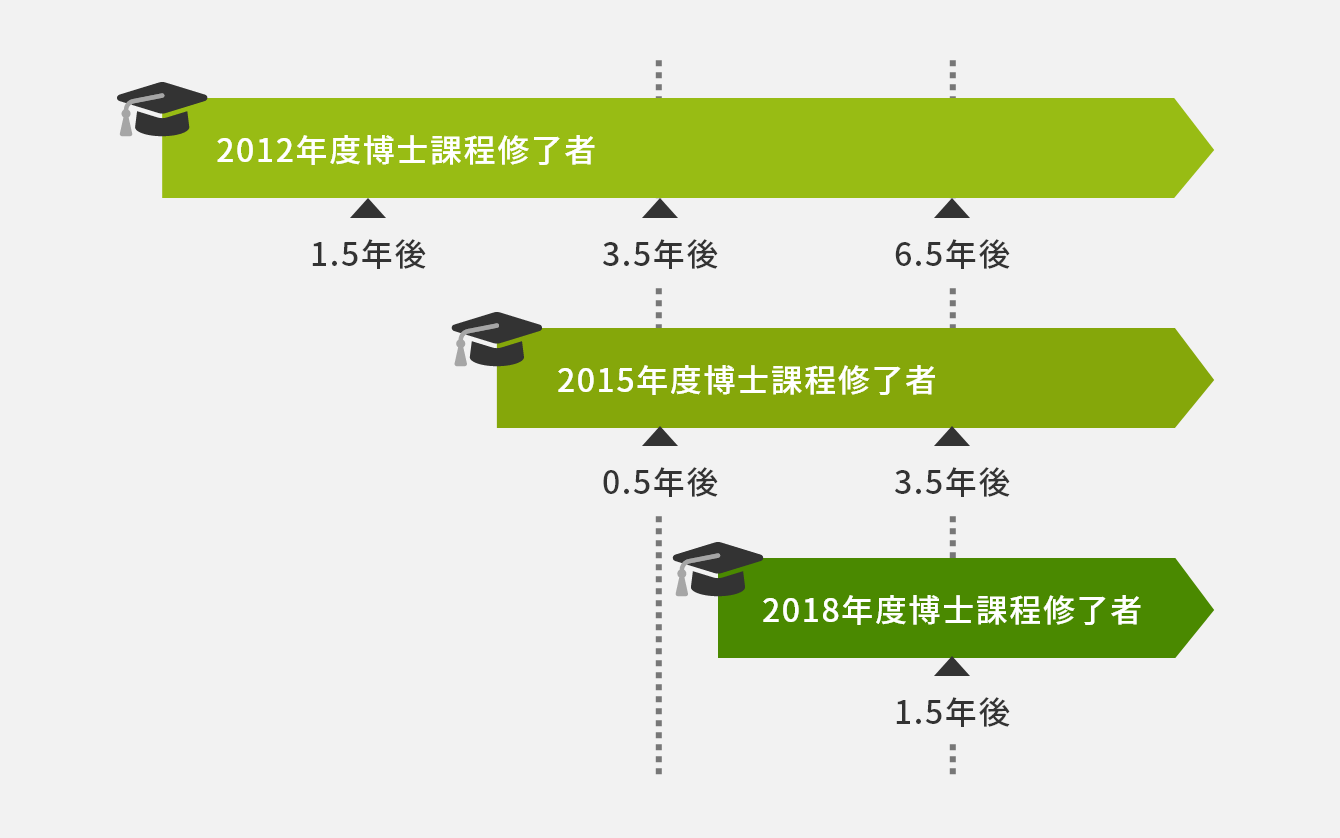

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、博士人材の研究・雇用環境の改善を目指し、客観的根拠に基づく政策形成の実現に向けたエビデンスを構築するために、2014年から「博士人材追跡調査」を実施しています。

※対象者は対象年度内に博士課程を修了した者全員で、単位取得退学者を含みます。

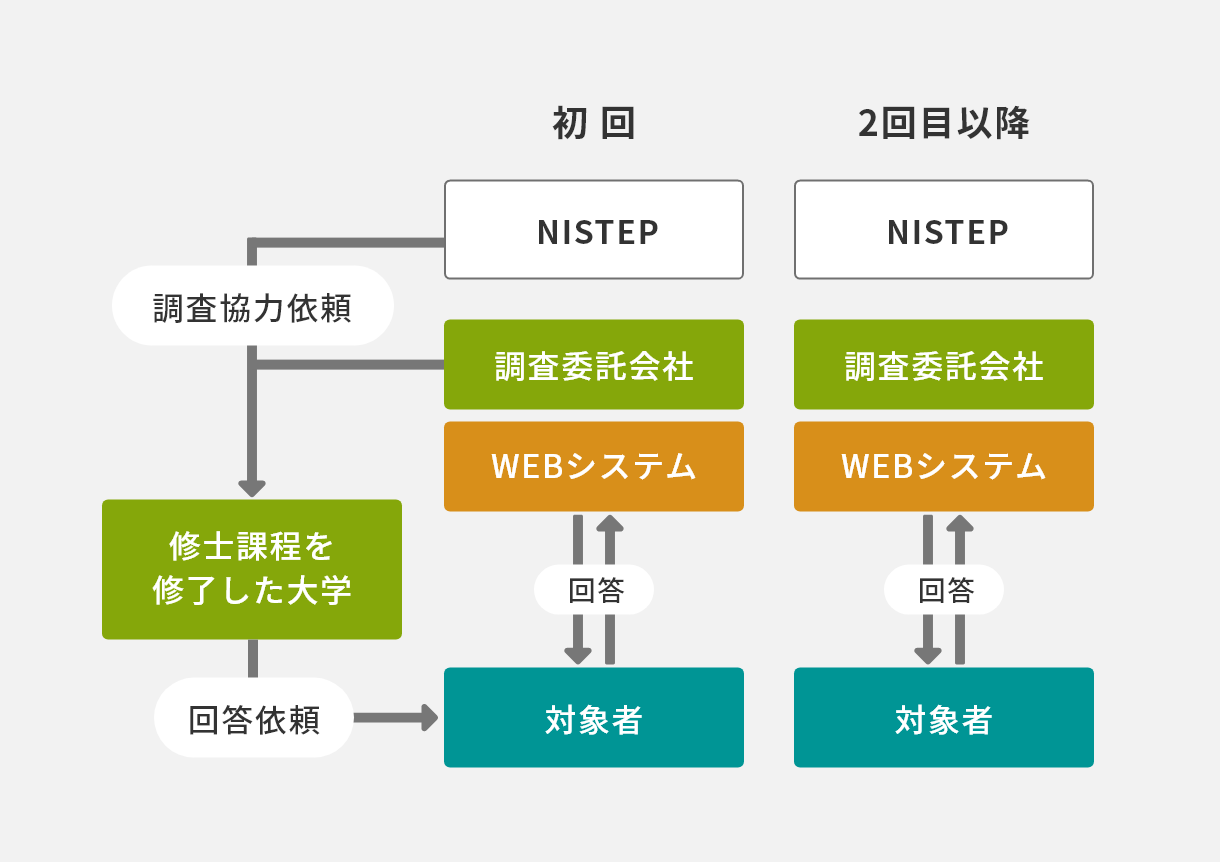

初回調査は、博士課程を修了した大学から対象者の皆さまへ回答依頼をメールかまたは郵送でお送りします。

メール本文に記載されている回答用WEBサイトにログインして御回答頂きます。

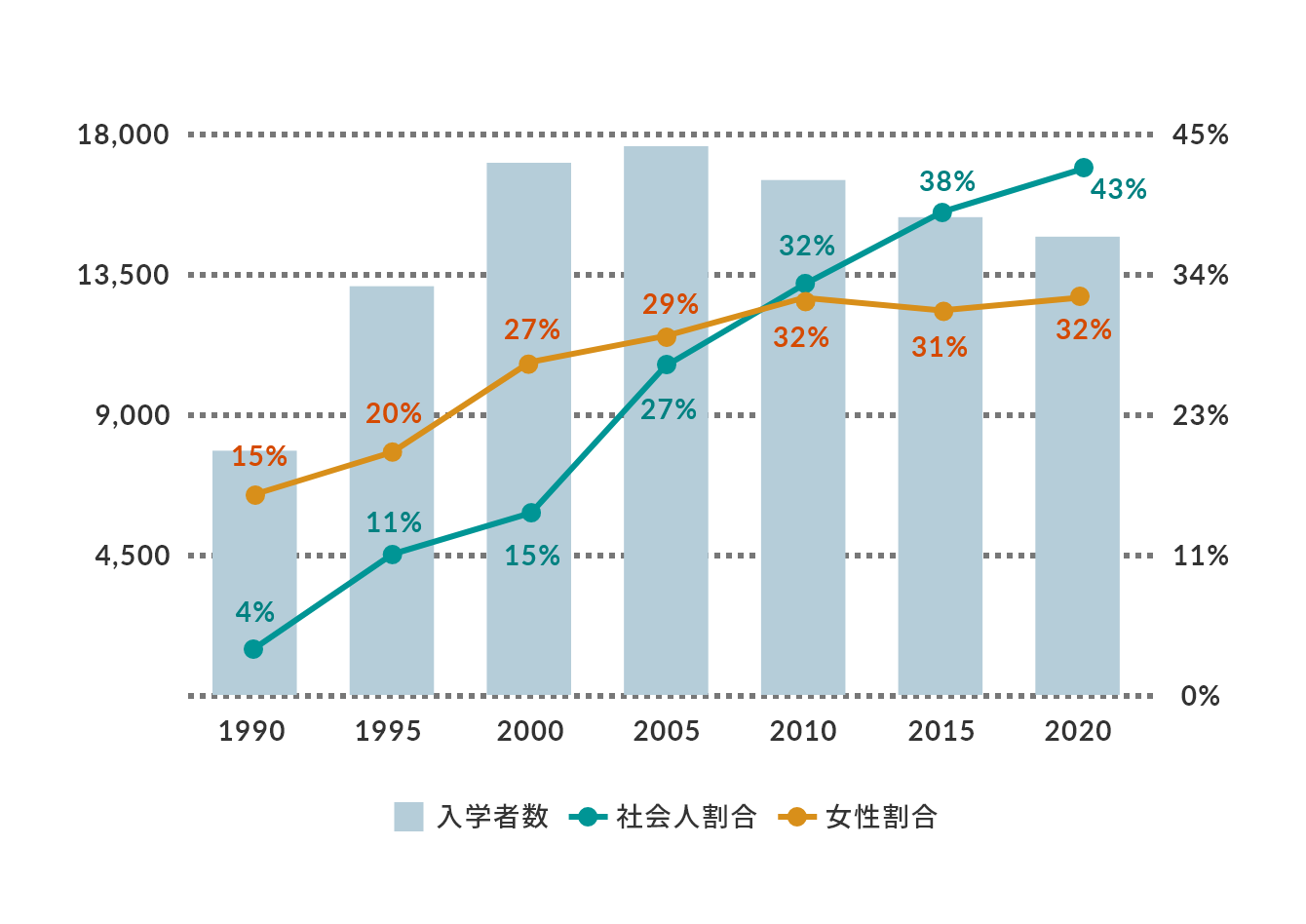

博士課程入学者に占める社会人学生の割合は2016年以降40%を超えており、在職のまま博士号取得を目指す人も増加しています。一方、女性の割合はこの10年ほど3割程度にとどまっています。

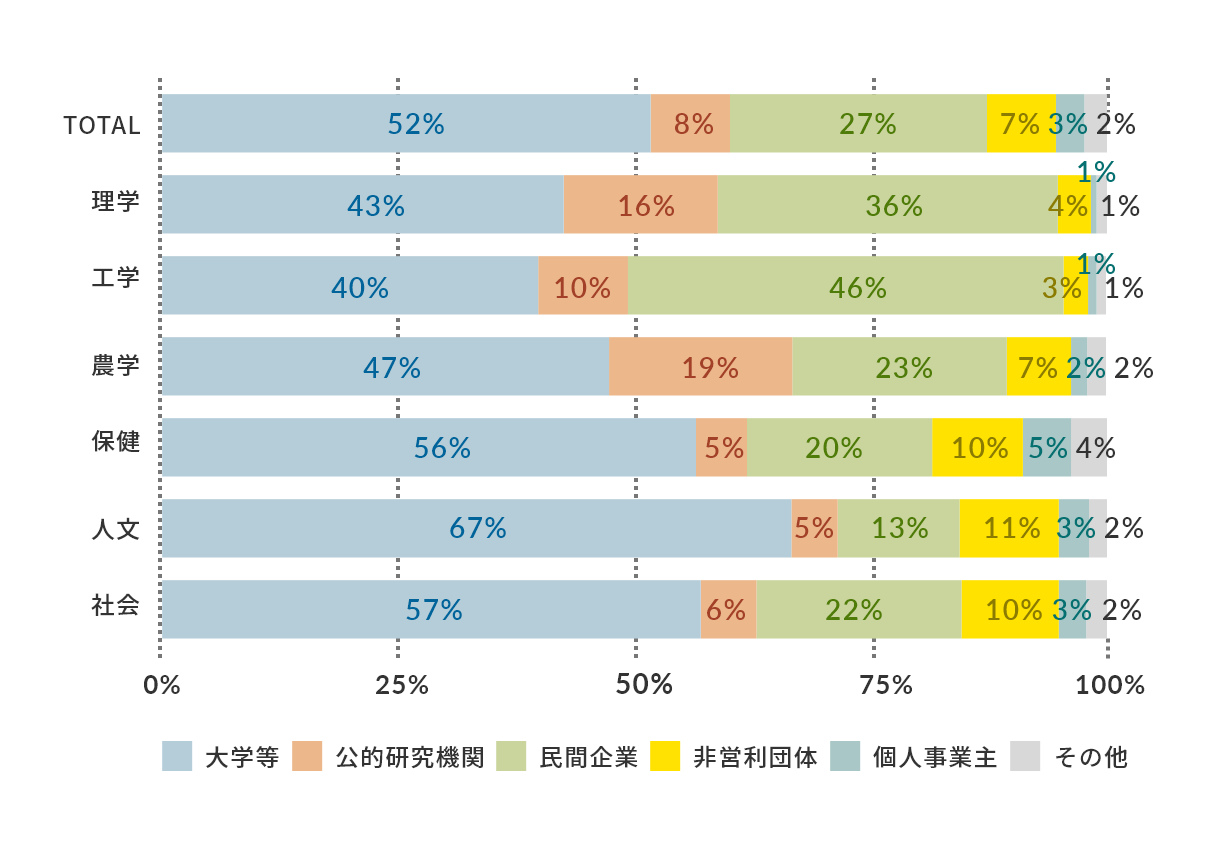

博士課程修了後の就職先は、全体では約半数が大学、4分の1程度が民間企業ですが、工学(46.1%)や理学(36.0%)では民間企業への就職割合が高くなっています。また、人文系の就職先は7割近く(66.6%)が大学等となっていますが、非常勤や嘱託等任期付の不安定な職についている割合も高くなっています(詳細は第4次報告書p.32- 9.雇用状況を参照)。

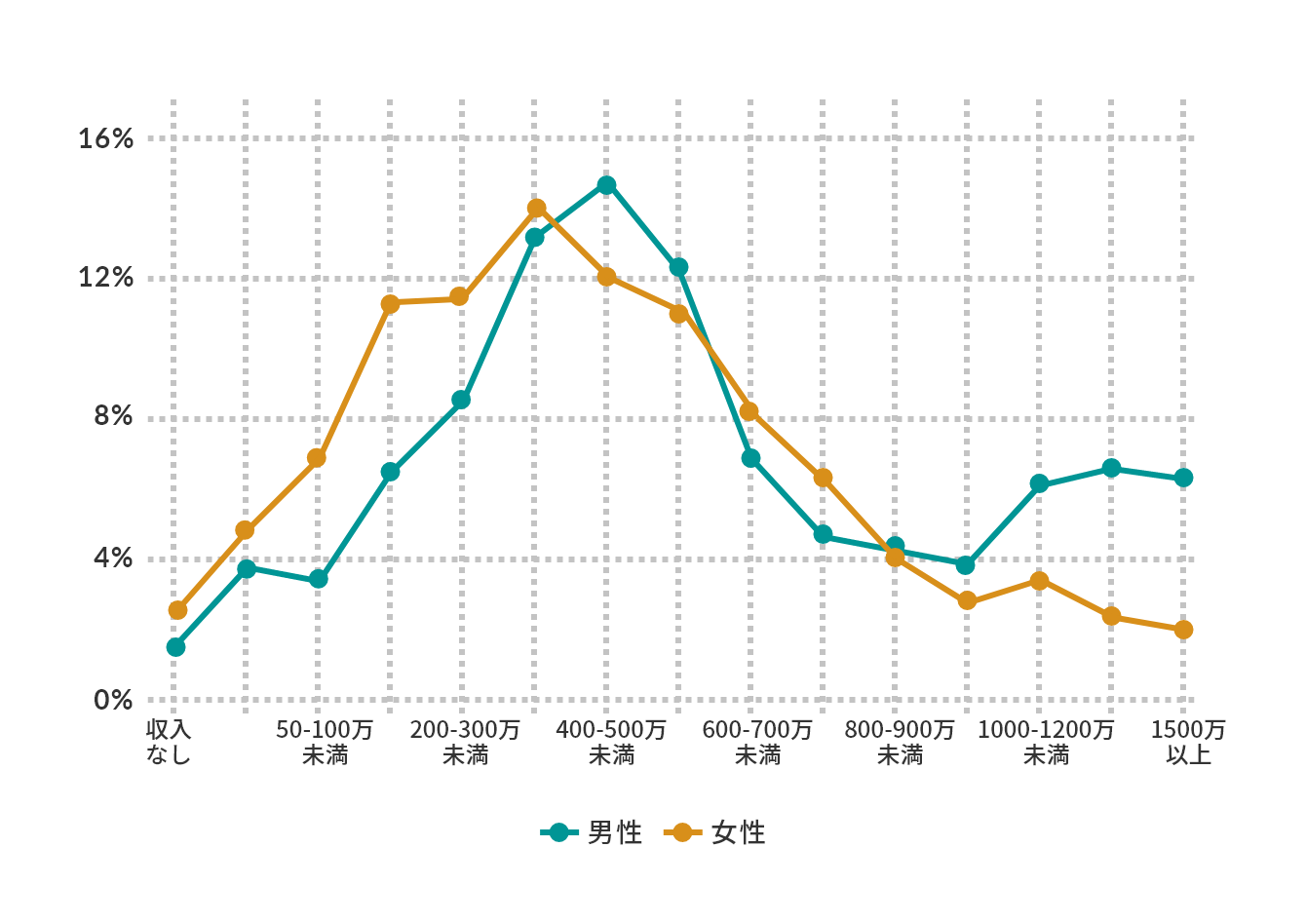

2018年度博士課程修了者の年収を男女別にみると、男性は400~500万円と回答した割合が最も高かったのに対し、女性は300~400万円となっています。また、男性では全体の2割近くが1,000万円を超える高額所得であるのに対し、女性は5%程度にとどまるなど、男女の雇用状況や賃金に違いがあることがわかっています(詳細は第4次報告書p.40- 11.所得状況を参照)。

「博士人材追跡調査」第1次報告書より

理学や農学を中心とした自然科学系で多く、競争的研究資金によるポスドクや、助教として雇用され、8割程度が任期制雇用で、3年以下の短い任期の人が大半です。常勤の雇用で300-500万円程度所得があり、研究自体にやりがい、満足を感じていますが、テニュアポジションは不足しており、将来の見通しがつかないことが問題です。

民間企業に就職している博士人材の多くは大企業の研究職として正社員で働いています。仕事内容の満足度は高く、また処遇は非常に安定しており満足度が高くなっています。しかし職種が研究者等に限られています。

社会人のニーズは実に多様です。医師としてごく当たり前に進学する大学院生の他、企業から博士号を目指して進学してくる社会人も一定程度います。海外との研究者との関係や仕事で学位を必要としている人、また社会人としての日頃の業務を論文として整理しようとする人などです。

所属分野の中の規範として学位取得に時間を要する傾向があり、非常勤講師や研究員をしながら論文を作成することについて余り不満は感じていません。人文系ではこうした傾向が強く、学位取得までかなり時間がかかり、また所得水準も低いです。大学院では指導教授による指導が中心ですが、指導頻度は少ないです。

フェローシップの獲得や学費の免除により日本に来るケースが多く、大学の教員になることや、より高い収入を目指して日本に来ますが、学位を取得後は約半数が母国に帰国します。日本人よりも就職状況は厳しい実態があります。

女性は博士人材の約3割で、大学などアカデミアに進む傾向が男性よりも強いです。民間企業等の非アカデミアの雇用においては正社員である確率が低くなっています。正規職についているライフイベントとキャリア形成の関係については追跡的なデータの構築により、今後詳しく検証する必要があります。

「博士人材追跡調査」は博士人材のキャリア状況を把握し、その改善に資する政策につなげるために実施しています。

調査対象となった博士人材の皆様は、是非、御協力を宜しくお願い致します。