2022年11月に行われました、木部暢子人間文化研究機構長と佐伯前科学技術・学術政策研究所長との意見交換会の概要(前半)が人間文化研究機構のHPに公開されました。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/085

2022年11月に行われました、木部暢子人間文化研究機構長と佐伯前科学技術・学術政策研究所長との意見交換会の概要(前半)が人間文化研究機構のHPに公開されました。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nihu.jp/ja/publication/nihu_magazine/085

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、2005年より毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定しています。

過去に選定された方の中には、その後ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授(京都大学、平成18年)及び天野浩教授(名城大学、平成21年)も含まれています。(※所属等はいずれも当時)

2022年12月に選定した「ナイスステップな研究者2022」では、今後活躍が期待される若手研究者を中心に、AI 技術を用いた人文学への応用研究、地熱資源に関する基礎研究および実社会へのアプローチ、噴火による津波の発生メカニズムの解明といった現代社会の課題に密接に関わる研究など多岐にわたる分野において、研究活動のみならず様々な形で広く成果を還元されている方を選定しています。

6月2日の講演会では、全3回シリーズの第2回として「ナイスステップな研究者2022」のうち3名から、優れた研究活動や、特色のある取組などについて御紹介いただきます。今回は、事前にご登録いただいた方への限定公開という形でZoomウェビナー配信を行う予定です。皆様の御参加をお待ちしております。

(第1回:5月11日(木)終了、第3回:7月6日(木)午後を予定)

| 第2回:6月2日(金) | ||

| 14:05- | CLANUWAT Tarin | ・Google Research Brain チーム Senior Research Scientist |

| AIによるくずし字認識技術の開発と社会への展開 | ||

| 14:40- | 久保田 達矢 | ・国立研究開発法人防災科学技術研究所 地震津波火山ネットワークセンター/地震津波防災研究部門 主任研究員 |

| 2022年トンガの火山噴火によって生じた津波 ―観測とシミュレーションからわかったこと・わかっていないこと― |

||

| 15:15-15:30 休憩 | ||

| 15:30- | 杉原 加織 | ・東京大学生産技術研究所 講師 工学系研究科化学システム工学専攻 |

| 脂質を使ったバイオテクノロジーの開発 | ||

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、2005年より毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定しています。

過去に選定された方の中には、その後ノーベル賞を受賞された山中伸弥教授(京都大学、平成18年)及び天野浩教授(名城大学、平成21年)も含まれています。(※所属等はいずれも当時)

2022年12月に選定した「ナイスステップな研究者2022」では、今後活躍が期待される若手研究者を中心に、AI 技術を用いた人文学への応用研究、地熱資源に関する基礎研究および実社会へのアプローチ、噴火による津波の発生メカニズムの解明といった現代社会の課題に密接に関わる研究など多岐にわたる分野において、研究活動のみならず様々な形で広く成果を還元されている方を選定しています。

5月11日の講演会では、全3回シリーズの第1回として「ナイスステップな研究者2022」のうち4名から、優れた研究活動や、特色のある取組などについて御紹介いただきます。今回は、事前にご登録いただいた方への限定公開という形でZoomウェビナー配信を行う予定です。皆様の御参加をお待ちしております。

(第2回:6月2日(金)午後、第3回:7月6日(木)午後を予定)

| 第1回:5月11日(木) | ||

| 14:00- | 開会挨拶 所長 大山 真未 | |

| 14:05- | 大嶋 泰介 | ・Nature Architects 代表取締役 CEO |

| あらゆる製造業を革新するメタマテリアルを活用した設計事業 | ||

| 14:40- | 中川 朋美 | ・南山大学人類学研究所 博士研究員 ・奈良文化財研究所 客員研究員 |

| 考古学から見る過去と未来-3Dデータの構築と活用- | ||

| 15:15-15:30 休憩 | ||

| 15:30- | 中原 啓貴 | ・東京工業大学工学院情報通信系 准教授 ・Tokyo Artisan Intelligence 株式会社(東京工業大学発ベンチャー)代表取締役社長 |

| ディープラーニング高速処理専用大規模集積回路(LSI)の研究開発と産業応用への取り組み | ||

| 16:05- | 古屋 晋一 | ・株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー ・一般社団法人NeuroPiano 代表理事 |

| ダイナフォーミックス:アーティストの創造性を具現化する研究開発とSTEAM教育 | ||

| 16:40- | 閉会挨拶 総務研究官 中津 健之 | |

文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では,

2020年度より国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター(理研AIP)と連携に関する協定を結び,

2022年度より人工知能関連技術の政策研究応用を中心として共同研究やイベント企画の本格的な取り組みを行っています。

こうしたNISTEP,理研AIPの取組について広くご理解いただくことを目的として,

NISTEP-理研AIP 連携成果報告会を開催し,

連携成果について,NISTEPの研究者より発表いたします。

※各発表タイトルは変更が入る可能性がございます。

| 15:00~ |

開会挨拶 佐伯 浩治科学技術・学術政策研究所 所長 |

| 15:05~ | 理研AIPとNISTEPとの連携について 杉山 将理研AIP センター長 |

| 15:10~ | 論文の文脈に基づく引用関係分析の取組 西川 開基盤調査研究グループ 研究員 |

| 15:30~ | 博士課程進学要因に関する因果探索の取組 高山 正行第1調査研究グループ 研究官 |

| 15:50~ | 人工知能等の技術と社会との関わりに関する取組 岡村 麻子動向分析・予測研究グループ 主任研究官 |

| 16:00~ | コメント・質疑等 |

| 16:15~ | 閉会挨拶 須藤 憲司科学技術・学術政策研究所 総務研究官 |

文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、各研究グループ等の調査研究活動を紹介し、NISTEPの取組について広くご意見をいただくことを目的として「政策研究レビューセミナー」を開催しております。

今回の政策研究レビューセミナーでは、「科学技術・イノベーション政策の検討に資するエビデンス構築に向けて―社会の大転換期に政策研究は何ができるか―」をテーマに各研究グループの活動について発表いたします。

日時:令和5年2月22日(水)14:00~17:20

場所:オンライン(Zoomウェビナーを予定)

言語:日本語

定員:500名

事前申込制(参加費:無料)

参加用のURLについては登録フォームにご登録いただいたメールアドレスにお知らせいたします。

※各発表タイトルは変更が入る可能性がございます。

| 科学技術・イノベーション政策の検討に資するエビデンス構築に向けて ―社会の大転換期に政策研究は何ができるか― |

|

| 14:00~ | 開会挨拶 |

| 佐伯 浩治 科学技術・学術政策研究所 所長 | |

| 14:05~ | 科学技術指標からみた日本の科学技術:科学技術を取り巻く変化からの読み解き https://youtu.be/mgBEMVROUwE |

| 伊神 正貫 基盤調査研究グループ グループ長 | |

| 14:25~ | 企業部門に焦点を置いたイノベーション・システムについての測定: 近年における社会の転換にかかわる「全国イノベーション調査」に基づく国際比較 https://youtu.be/mruBAzBJINA |

| 伊地知 寛博 第1研究グループ 客員総括主任研究官 | |

| 14:45~ | 民間企業の研究開発活動と大学-企業間の知の循環 https://youtu.be/40kxvHgH6vs |

| 富澤 宏之 第2研究グループ 総括主任研究官 | |

| 15:05~ | 社会の大きな変化に向けた博士人材育成の現状 https://youtu.be/W37BOpYXeJw |

| 渡邊 英一郎 第1調査研究グループ 総括上席研究官 | |

| 15:25~ | 質疑応答①(20分) / 休憩(10分) |

| 15:55~ | 地域科学技術指標2022(速報版) https://youtu.be/JVUCJDhX3MY |

| 堀田 継匡 第2調査研究グループ 総括上席研究官 | |

| 16:15~ | 社会の大転換期に科学技術予測調査は何ができるか https://youtu.be/Al44xCywedY |

| 伊藤 裕子 動向分析・予測研究グループ グループ長 | |

| 16:35~ | オープンサイエンスの潮流を踏まえた調査研究の開発 https://youtu.be/QYqHDfcd7GY |

| 林 和弘 データ解析政策研究室 室長 | |

| 16:55~ | 質疑応答②(20分) |

| 17:15~ | 閉会挨拶 |

| 須藤 憲司 科学技術・学術政策研究所 総務研究官 |

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 企画課

e-mail:review2022[at]nistep.go.jp([at] を”@”に変更してください)

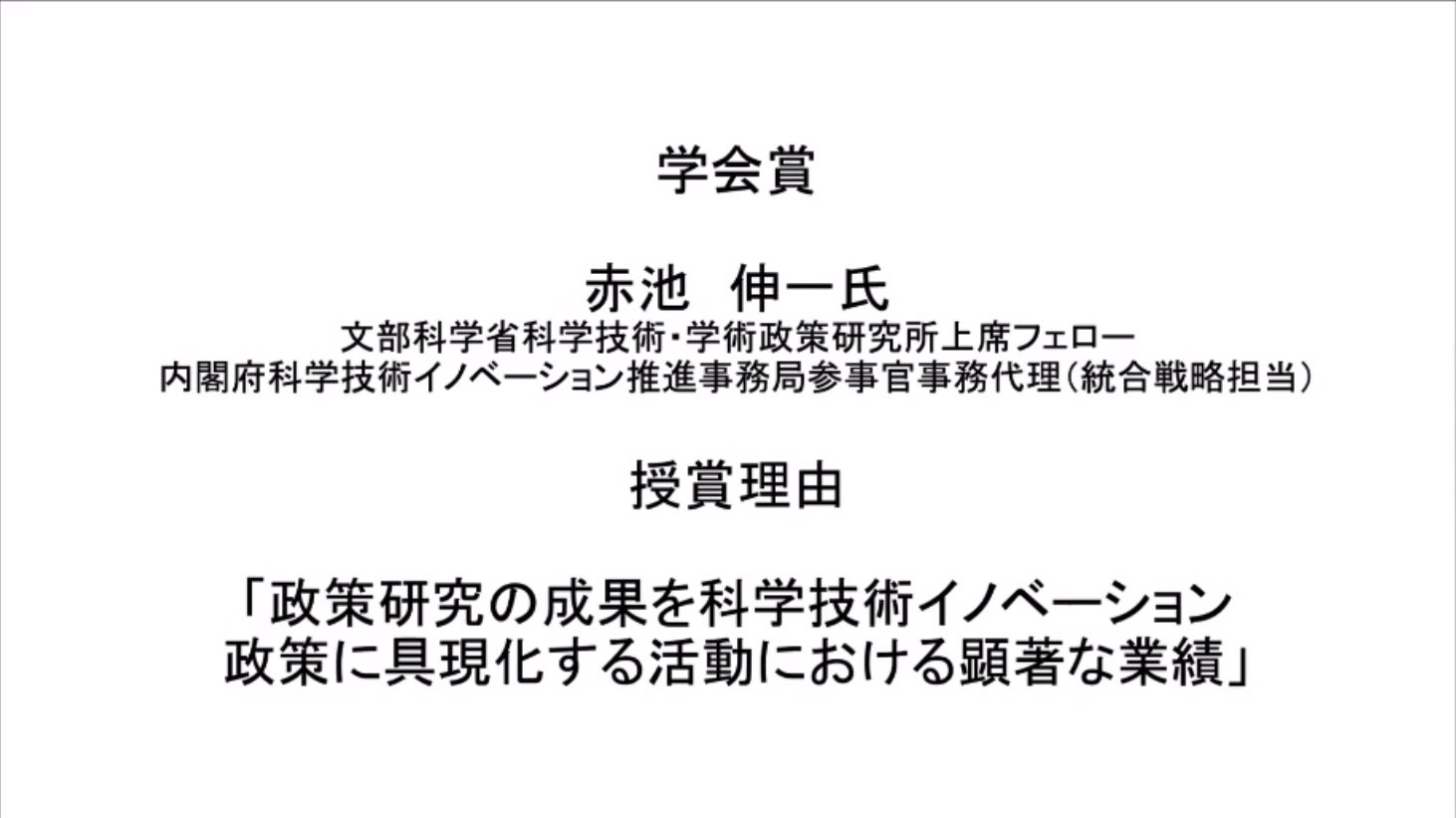

当研究所の上席フェロー赤池伸一が、研究・イノベーション学会にて、2022年度の学会賞を受賞しました。

受賞理由は「政策研究の成果を科学技術イノベーションに具現化する活動における顕著な業績」です。

令和4年11月24日、研究・イノベーション学会第37回年次総会において、表彰式(オンライン)が行われました。

※ 受賞者紹介

| 氏名 赤池 伸一(あかいけ しんいち) |

| 主な経歴 科学技術庁(1992年) 文部科学省(省庁編成による)(2001年) 在スウェーデン日本国大使館一等書記官 (科学技術アタッシュ)(2002年) 内閣府参事官補佐(原子力担当)(2005年) 文部科学省科学技術・学術政策局国際交流官付国際交流推進官(2008年) (独)科学技術振興機構研究開発戦略センター(JST/CRDS)副センター長補佐、フェロー(2009年) 一橋大学イノベーション研究センター教授(2011年) 科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター長(2016年) 2018年より現職。 その他、科学技術・学術政策局付、JST/CRDS特任フェロー、政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター(SciREXセンター)プログラムコンサルタント、横浜市立大学非常勤講師、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官(エビデンス・統合戦略担当)に併任 |

研究分野

|

| 最近の主な研究成果等 researchmapを御参照ください。

|

【研究・イノベーション学会概要】

研究・イノベーション学会は、①イノベーションの創出に向けた企業経営・マネジメントの向上、②科学技術・イノベーション関連政策の分析、評価、提言など、研究開発およびイノベーションに関する経営および政策についての学術研究および研究交流を図ることを目的とし、1985年に設立されました。

2016年9月現在の会員数は、個人会員931名、法人会員11社で、学術大会の開催を始め、講演会及び分科会の開催、機関誌の刊行等の活動を展開しています。(参考: 研究・イノベーション学会HP)

政府方針としてEBPM(客観的根拠(エビデンス)に基づく政策の企画立案)の推進に向けた取組が進められている中、政府の予算で実施される事業から生み出される成果の可視化・分析は重要な課題の一つとなっています。

研究開発関連の事業から生み出される成果の一つである論文には、研究に寄与した研究資源が謝辞情報として記載されることが多く、この謝辞情報は、事業から生み出された成果の可視化・分析を行う際の有力な手段となり得ます。

競争的研究費に関する関係府省連絡会(事務局:内閣府)において、競争的研究費の各事業と論文を適切に紐づけて研究成果・研究動向等との関係を明らかにし、エビデンスベースの各事業/各機関の評価や政策立案等の参考の一つとして活用するため、研究費ごとに「体系的番号」の付与を進めています。関係府省は、研究実施者に対して、論文の謝辞や論文投稿時において体系的番号を記載するよう、周知徹底を図ることとし、また、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、研究費ごとに紐付けられた体系的番号のリストを公開することとされております(※)。

※内閣府「論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載について」(令和2年1月14日)

このたび、令和4年度10月7日時点の体系的番号がとりまとめられましたのでお知らせいたします。

【体系的番号一覧(令和4年10月7日更新)】

【参考】STI Horizonのレポートへのリンク

成長期を迎えた研究費に係る体系的番号 -現状と更なる浸透のために求められること-

日本の科学技術政策では、第四期科学技術基本計画以降現在に至るまで、論文のオープンアクセス(以下 OA)が推進されてきた。特に第五期科学技術基本計画以降、国際的なオープンサイエンスの推進と歩を合わせる形で OA 化を進めるための具体的な施策が実施されており、日本および世界的に OA 論文の数は着実に増加している。しかし、OA が進展する一方で、OA が提唱される契機となった学術雑誌の購読料の高騰という問題は依然として解消されておらず、OA 化のための費用である APC(Article Processing Charges)の高額化という新たな課題も現れている。こうした状況のもと、日本の一線級の研究者を対象とした意識調査である NISTEP 定点調査から、研究者が論文へのアクセスや OA 化に関して苦しい状況に置かれていることが見えている。

本講演では、1990年代に電子ジャーナルが普及するに伴いはじまったOAの現在に至るまでの変遷の様子を俯瞰するとともに、そうした変遷のなか日本の大学に所属する自然科学系の研究者がOAに関して置かれている現状を把握するために実施した調査結果を報告する。最後に、これを踏まて、今後の日本の学術情報流通に関する展望を述べる。

西川開氏は、学術情報流通や科学計量学、データ・情報の管理制度を専門に研究を行ってきた。2020年4月より文部科学省 科学技術・学術政策研究所 (現)科学技術予測・政策基盤調査研究センターに研究員として在籍。博士(図書館情報学)

下記URLからお申し込みください。

https://zoom.us/meeting/register/tJcldOmopj4iE9AnI0D0e3Zoe7-q9Bpmksrc

科学技術・学術政策研究所 データ解析政策研究室 (担当:林)

Tel:03-3581-2393

E-mail:d-unit@nistep.go.jp

2021年12月に選定された「ナイスステップな研究者2021」の10人の研究者による全3回(第1回:6/7、第2回:7/1、第3回:7/29)の講演会について、YouTube動画を掲載しました。

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が公開している「科学技術・イノベーション白書検索」について、令和4(2022)年度の「科学技術・イノベーション白書」を追加し、データを更新しました。

■「科学技術・イノベーション白書検索」および「科学技術基本政策文書検索」へのアクセス方法:

以下のNISTEPのウェブサイト(SciREX関連公開データのページ)

https://www.nistep.go.jp/research-scisip-whitepaper-search

【参考】

■「科学技術・イノベーション白書検索」について

科学技術・イノベーション白書(令和2年度版までは「科学技術白書」)は、文部科学省において昭和33(1958)年から現在まで継続的に発行されており、日本の科学技術政策に関する施策やトピックなど、様々な情報が蓄積されています。NISTEPではこの点に着目し、以下のような機能・特徴を備えた「科学技術・イノベーション白書検索」を開発し、令和元(2019)年11月に公開しました。主な機能は以下の通りです。

○ 昭和33(1958)年版以降の科学技術・イノベーション白書のテキスト情報(本文や図表の表題など)がデータベース化されています。

○ 各年代の科学技術に関する政策や施策の動向を調べることができます。

○ キーワードだけでなく、類義語も併せて検索する「あいまい検索」や期間を指定して検索することもできます。

○ よく使われている語句を大きく表示する「キーワードマップ」の機能があります。

○ 注目するキーワードがどの年に多く出現しているかなど、白書への出現回数を知ることができます。

○ 注目するトピックの変遷がわかる機能があります。