- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00379

- 公開日: 2024.09.25

- 著者: 科学技術・学術政策研究所 企画課

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.10, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者2023講演会

講演会「近未来への招待状~ナイスステップな研究者

2023からのメッセージ~」第1回

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では毎年、科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され、日本に元気を与えてくれる方々を「ナイスステップな研究者」として選定している。

2024年5月21日(火)、10名の「ナイスステップな研究者2023」選定者のうち3名に自らの研究活動やキャリアパスについて御講演を頂いた。本記事では、それぞれの御講演内容に沿って要旨とポイントを記載している。

キーワード:ナイスステップな研究者

アシスタントプロフェッサー 照井 慧 氏(照井氏提供)

2014年 東京大学大学院 生圏システム学専攻博士課程 修了

2014年 北海道大学 学術研究員

2017年 University of Minnesota 学術振興会海外特別研究員

2019年 University of North Carolina at Greensboro Assistant Professor

講演要旨:

我が国では、水産重要種の維持・増殖を目的として、毎年莫大な予算をふ化放流事業にあててきた。中でもサケ科魚類の放流数は世界有数であり、1年あたり数十億尾の規模の放流を行っている。これは「放せば増える」という直感に基づくものであるが、本当にそうだろうか。自然界では様々な生物が資源をめぐって競争している。すなわち、生物を無限に受け入れられるわけではなく、「生態系の器(環境収容力)」には限界がある。

この観点から環境収容力を考慮した数理シミュレーションを行った。その結果、過度の放流は放流対象種を増やすどころか減らしてしまうことが分かった。さらには、この効果は生活場所を共にする他の種にも波及し、それらも淘汰してしまう可能性が示唆された。

この数理シミュレーション予測を背景に、北海道の河川におけるサクラマスのふ化放流事業の効果を調べた。その結果、より多くのサクラマスを放流するほど、サクラマスは減り、同じ川に住むアメマスやウグイといった他の魚類も減ることが分かった。

これらの結果は「生態系の器」という生態学の基本概念を転用すれば容易に導かれる。また、基礎研究は「何の役に立つのか」と揶揄されることがあるが、それは視点次第であり、役に立たない基礎研究はない。

講演のポイント:

魚でよく行われるのはふ化放流事業で、水産業で行われているものは非常に規模が拡大していますが、効果に対する議論はたくさんされており、必ずしも良いものばかりではありません。放流魚は特殊な環境で育てられるので野生魚とは異なる個体が選別されてしまうところがあり、生き残りが悪くなってしまったり、あるいは寄生虫の蔓延で資源減少を招いたりという話もあります。

基礎生態学の視点から見ても、数を放せば増えるのではなく、自然というのはいろいろな生物が作用しあう複雑系ですから、何が起きるか分からないという直感的な答えなのではないかと私はずっと考えていました。

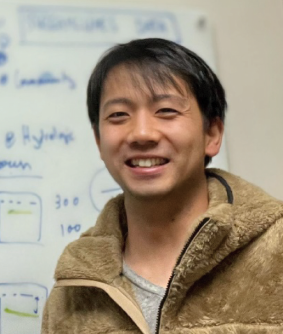

何が起こるか分からない状態で実際の研究に入っても何も予想が立たない上で始めてしまうので、数理的なアプローチから取ることにしました。基本モデルの一つであるリッカーモデルというものを使って、放流の効果を取り入れ、生物群集がどのように応答するのかを予測しました。(図表1)

その結果、意外なことに、放流以外の種どころか、放流対象の種であっても、放流するほど個体数が減少するという直感に反した答えが返ってきました。放流による競争の激化の効果が、繁殖に対する貢献を上回ってしまっているのですね。

特に、この効果は「生態系の器」が小さいときに顕著になります。例えば、環境悪化が起きているときに補償として放流で何とかしようとすると、かえって放流の悪影響が前面に出てしまうということを表しているのではないかと思います。

放流対象が常に減るかというと必ずしもそうでなく、増えてくれるシナリオも起こり得るのですが、「生態系の器」が極めて大きい、例えば川や湖がとても大きい場合や、放流の数がそこまで多くないときに限られていました。

ここまではシミュレーションですので、本当に自然界で起きるのか疑問に思うかもしれませんが、実際に生態系でどういうことが起きるかを、今回は北海道の川魚を対象に研究を行ってみました。

なぜ北海道かというと、サクラマスという水産上大事な種類がいることに加え、川魚の長期モニタリングが行われていたからです。このデータを使って、本当に予測が当てはまるのかを見てみることにしました。

それによると、やはり放流によって全体が減って、サクラマス自身も減ってしまうという少し悲しい結果になることが見られました。

気になるのは、サクラマス以外でもそうなのかというところですが、私の論文の発表後、実際にどれくらいの放流事業で良い効果があったかというのをまとめて、実に83%で何らかの負の効果が見られたという結果を得た研究も出てきました。

最後に、私からのメッセージとしては、やはり役に立たない基礎はないということです。(図表2)

今回鍵になったのは「生態系の器」がどうかという点ですが、この考えは私自身が言い出したことではなく、昔からある考えで、生態学の基礎の一つです。私はこの基礎を放流の評価に応用したに過ぎず、良い基礎がなければ良い応用もできません。その意味でも、今後基礎研究をしっかりと評価する風潮ができていけば良いなと考えています。

私は「役に立たない」というのは余り良い言葉ではないと考えます。むしろ「どう役立てるか」ということを皆で考えていく必要があるのではないでしょうか。

天野 達也 氏(天野氏提供)

2006年 東京大学大学院農学生命科学研究科 博士課程 修了 博士(農学)

2006年 独立行政法人農業環境技術研究所 任期付き研究員

2011年 ケンブリッジ大学動物学部 日本学術振興会海外特別研 究員

2013年 ケンブリッジ大学動物学部 欧州委員会マリーキュリーフェロー

2016年 ケンブリッジ大学生存リスク研究センター 博士研究員

2019年 クイーンズランド大学生物科学部 オーストラリア研究 会議フューチャーフェロー

2021年 クイーンズランド大学生物多様性・保全科学センター 副所長

2023年 クイーンズランド大学環境学部 上級講師

講演要旨:

現在、生物多様性の損失が世界的な課題として認識されている。この生物多様性の危機に効果的に取り組むためには、科学的エビデンスに基づいた生物多様性の保全を推進することが重要であると考えられる。私が主導するtranslatEプロジェクト(translatesciences.com)では、科学的エビデンスの創出、集約、意思決定者への提供という、エビデンスに基づいた保全を実行するための3つの過程が、言葉の壁によって大きく妨げられていることを明らかにしてきた。本講演ではtranslatEプロジェクトの成果を基に、言葉の壁という問題が科学の進歩や生物多様性の危機を含む世界的な課題への貢献を大きく妨げる多面的な問題であることを紹介する。歴史的に言葉の壁という問題は、主に英語を第一言語としない人々が直面する「英語」の壁として認識されており、科学界全体としてはその解決のための取組はほとんど行われてこなかった。そこで講演の後半では、研究者個人だけでなく、研究機関、学術誌、学会、研究資金提供者などが、この問題に対して実行できる解決策を提案する。

講演のポイント:

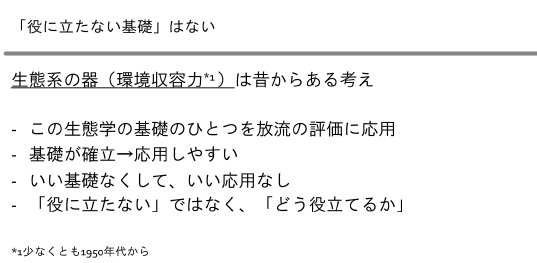

我々が行うtranslatEプロジェクト(図表3)では、言語の壁が生物多様性の保全に及ぼす影響を理解するために研究を進めています。2016年には我々の研究によって、生物多様性の保全に関する科学的文献のうち、約64%が英語、残り約36%は英語以外の言語で発表されていることが分かりました。

ここに言語の壁があることにより、非英語のエビデンスが国際的に利用されないことによるエビデンスの集約の問題、非英語圏で多くの英語のエビデンスが利用されていないエビデンスの活用に対する問題、非ネイティブ英語話者による英語論文が生まれづらいエビデンスの創出に対する問題という3つの問題が存在するのではないか、と考えられます。

これらの言語の壁がもたらす3つの問題について、実際に非英語で発表されているエビデンスの系統的集約や、IPBESという国際機関によって発表されたレポートでの引用文献の精査、また非ネイティブ話者を対象としたアンケート調査のデータ解析等を行った結果、実際に言語の壁は存在し、エビデンスの集約、活用、創出に対し大きな障壁となっていることが明らかとなりました。

これらの問題に対処するためには、科学界全体としての取組が必要です。例えば、多言語の科学的知識を利用することや、研究成果を多言語で発表することが推奨されます。最近では、多くの学術誌が英語以外の言語での要旨掲載を認めており、非ネイティブ研究者へのサポートも増えつつあります。

多くの非ネイティブ英語話者は英語が原因で論文の却下や、改訂要求をされた経験があり、大きな問題だと感じます。科学や科学者を評価する際に、英語の質と科学の質を明示的に区別していく必要があり、個人レベルでも学会レベルでも積極的に努力する必要があると考えています。

一方で、こういった科学界全体での取組は、まだ余りないというのが現状でもあります。

実際に幾つかの雑誌や学会で行われ始めている革新的な対処の取組を、もっと広げていく必要があると考えており、例えば、2025年にオーストラリアのブリスベンで行われる国際保全生物学会議(ICCB)の委員の一人として私も、科学界における非ネイティブ英語話者のサポートを行うための活動を続けているところです。

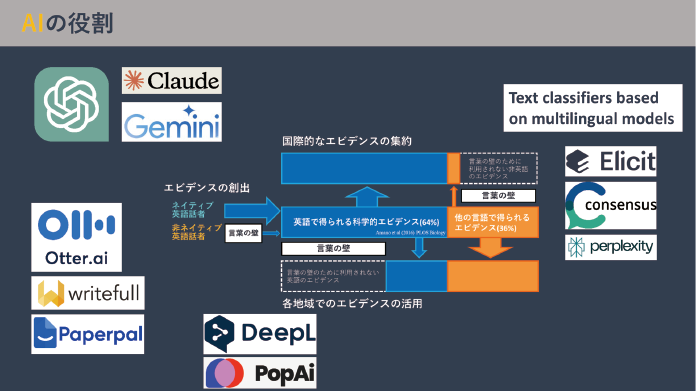

AIツールの活用と非ネイティブ英語話者の視点についてもお話ししておきます。(図表4)

生成AIの利用については賛否両論あり、例えばScience誌ではChatGPTが出た直後にAIの論文利用が全面的に禁止されました。一方、非ネイティブ研究者が研究資金不足により英語校閲サービスをほとんど利用できていないという事実の基、AIツールの利用は言語の壁を軽減し科学界の不平等に対処する一面もあると、我々の研究グループは反論レターを提出しました。それだけが理由であったわけではないとは思いますが、Science誌も当初の方針を改め、今は英作文補助のためのAIツール利用は許可されています。

このように科学界の国際的意思決定はネイティブ英語話者からの視点だけで行われることも多々あり、今後のAIにまつわる議論でも、非ネイティブからの視点も取り入れるよう、声を上げていく必要があると考えています。

深野 祐也 氏(深野氏提供)

2004年 福岡県立筑紫丘高校 卒業

2008年 東京農工大学地域生態システム学科 卒業

2013年 九州大学大学院システム生命科学府 博士後期課程 修了 博士 (システム生命科学)

2013年 九州大学大学院理学研究院 博士研究員

2014年 東京農工大学農学研究院 学振特別研究員PD

2016年 東京大学大学院農学生命科学研究科 助教

2022年 千葉大学大学院園芸学研究院 准教授

講演要旨:

ダーウィンが提案した生物進化の枠組み―自然選択による進化―は、私たちの世界の見方を根本的に変えた。進化のプロセスや適応的意義に注目することで、私たちの自然との付き合い方がより良いものになるかもしれない。それらは、雑草・害虫管理や生態系の保全、農業生産など生態学の応用分野に影響する可能性があるためだ。ただ、進化の観点で応用分野と交流することは、応用分野の役に立つだけではない。伝統的に進化生態学を専門とする研究者が少なかったこれらの分野には、進化生態学的に面白い研究テーマがたくさん眠っている。現象としてはよく知られており応用的に重要なので至近要因はよく研究されているが、その究極要因を誰も気にしていない興味深い現象がたくさんある。進化生態学を軸に、基礎と応用が交流することで、基礎的に新しい発見であると同時に応用的にも重要な視点を与える研究ができるはずである。本講演では、様々な研究分野(外来種・都市化・果物・動物園・人間心理)で私が行ってきた基礎の進化生態学とその応用の成果を話す。

講演のポイント:

進化を通して生物の性質を見ることでどういった新たな観点がもたらされるかを、果物を対象にした研究で説明します。

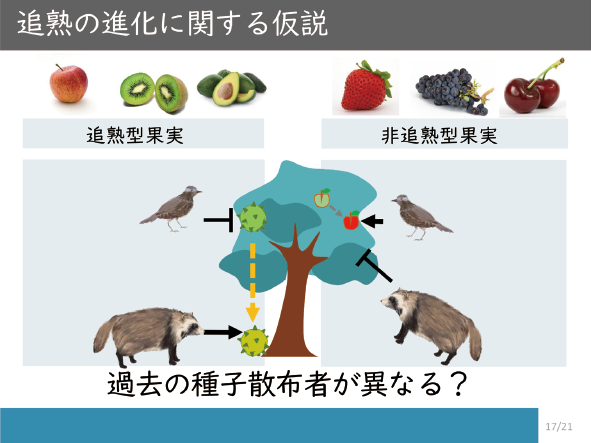

果物は収穫後にも成熟が進む、追熟タイプと、しないタイプに分かれます。このタイプを何が決定するか、どういう機構が働いて追熟が進行するのかは、100年ぐらい研究がありました。一方、私は進化を専門とする研究者ですので、この現象を見たときに頭の中のダーウィンが「なぜそういう性質に進化したのか?」と聞いてくるわけです。ですが、調べてみても誰もこれまで追熟の進化的意義については研究してこなかったようでした。(図表5)

果物は基本的に、種を運んでもらうために進化します。なので、追熟性の違いも種子を運ぶ動物が関係するのではないかと考えました。追熟する果物は地面に落ちてから成熟が加速しますので、地面にいる徘徊性の動物に、そうでない果物は親木の上でしか成熟しないので、飛ぶ鳥など樹上性の動物に運んでもらうために進化したのではないか、という仮説を立てたのです。

先行研究などを丹念に調べた結果、この仮説と非常に一致する結論を得ることができました。

果物の研究者からしても非常に目からうろこだったようで、これまで誰も進化を通してこの性質を見ていなかったところ、果樹園芸学に新しい観点をもたらすことができたのではないかと思います。

続いて、我々自身に進化の目を向けた研究を紹介します。

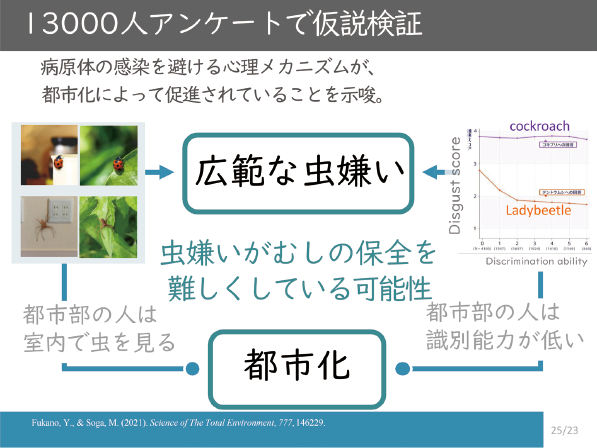

人間は自然に対して様々な好き嫌いがありますが、特に虫嫌いは顕著です。世界中の都市化が進んだ地域で虫嫌いが多くなっており、この理由を考えました。一つは虫を見る場所が屋外から室内に変わったこと、もう一つは自然の知識が失われたこと。これらの仮説を大規模なアンケート実験で検証し、示しました。他にも、なぜ都会の人は緑が好きなのか、についても研究しました。(図表6)

こういう自然の好き嫌いの要因を考える分野は、今までほとんどありませんでした。生物多様性の保全が重要視される中、人間自身を理解することは前提ではないかというとモチベーションで、今の研究を進めています。

こういった進化の観点を使って、私は今まで皆さんや研究者ですら気にしていなかった分野を少しずつ開拓しようと、研究を続けています。

進化は基礎科学的にも魅力的な学問ですし、それがときとして人間社会と自然との関係を良くするのにも役立つ、応用科学にも役立つ理論であるということを示して、私の話を終わろうと思います。

事務局所感:

第1回講演会では、生物学をバックボーンとする3名に御講演を頂いた。

それぞれ学問に対するアプローチや研究内容は大変多様かつ興味深いものであったが、通底するのは基礎研究の重要性に対する考え方であった。本記事を通じて、基礎と応用の相互補完的な役割について理解が深まれば幸いである。

次号では、2024年7月4日(木)に開催した第2回講演会について御紹介する。

<講演資料掲載ページ>

https://www.nistep.go.jp/archives/57311

※本記事内図表は全て講演者の使用スライドより許可を得て掲載。