- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00408

- 公開日: 2025.09.05

- 著者: 西川 洋行、松本 泰彦

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

産学官の連携が織り成す地域のエコシステム

-岩手地域の産学官連携システムの分析-

第2調査研究グループ 上席研究官 松本 泰彦

1990年代以降に徐々に産学官連携の機運が高まる中、岩手地域は独自の取組を進め多大な成果を挙げてきた。そこには岩手地域特有のINS(岩手ネットワークシステム)という仕組みがあり、そこから多くの成果が創出され、岩手地域の産学官連携の原動力となってきた。同様の取組が全国に広がる中、INSの本質は何か、成功の秘訣に関する問いに応えるため、筆者らはINSと岩手地域の産学官連携に関わるキーパーソンにインタビュー調査を行った。その結果、INSの本質はそこに集う参加者の自発的な活動にあり、ボトムアップで自律的な運営にこそその成功の要諦があることを明らかにした。それは、岩手と言う地域に根差した活動でもあり、地域の特性を反映したエコシステムを形成している。地域性に沿ったエコシステムを形成し、自発的で自律的な運営を可能とする参加者のコミュニティーこそが重要であると言える。

キーワード:INS(岩手ネットワークシステム),エコシステム,自律性,産学官連携,地域性

1. はじめに

1990年代から徐々に機運が高まりつつあった産学官の連携に向けた動きは、21世紀に入って本格化し、国立大学の法人化やTLO(Technology Licensing Organization(技術移転機関))の設立、大学と企業の密接な協力体制の構築等を経て今日に至っている。その間、様々な取組が試みられ、大学の研究成果の特許化や技術移転、社会実装を経て、実社会への普及やイノベーション創出へと力点が移り行く中で、国全体としてではなく地域注1という地理的に限定された範囲での産学官の連携もまた、地道に取組が進められてきた。なかでも、岩手地域は早くから独自の産学官連携の取組を進めていることで知られており、地域の産学官連携の優れた取組事例として取り上げられている1)。

2. 岩手地域の産学官連携

岩手の産学官連携と言えばINS(岩手ネットワークシステム)が有名2、3)である。岩手県内の産・学・官の各セクターから定期的に人が集まり、ざっくばらんな雰囲気で話し合う中から様々な連携が生まれ、共同研究・開発によって多くの成功事例が誕生している。しかし来歴を含めてINSがどのように成立し活動を行ってきたのかについては曖昧な部分も多く、その実績を生み出した要因や秘訣等は必ずしも定かではない。また、全国各地でINSを模した取組がなされているが、本家のINSのようには活動が進まず期待通りにはいかない、と言った話も聞かれている。そうであるならばINSには表には出ていない成功要因が隠されているのではないかと考え、INSの様子や関係者の談話を基に調査研究を実施した。

INSでは参加者が実に熱心に会話を交わしている光景が見られ、そうした中から様々なアイデアが生まれ取組がなされている等の様子がうかがえる。そのこと自体は他の地域でもよく見られる光景であるが、その熱心な会話の内容や参加者の意識、参加する姿勢のようなものにふとした違いを感じることがあった。それがどのようなものであるのかはその時点でははっきりとしなかったが、明瞭には認識し難く外形的に見過ごされやすいもののようには感じられた。その観点でINSを眺めると、参加者の内面的な意識・姿勢にこそその成功要因が隠されているのではないかとの考えが浮かび、そうした仮説を基に調査研究を行った。人の内面に関する特徴や相違等は、得てして当事者には気づき難いと言われることもあり、それゆえに見過ごされてきたと考えればINSの秘訣等が定かではなかったことも納得がいく。そこで関係者へのインタビューを通じて、第三者の視点でINS参加者の内面に迫ることとした。

3. ボトムアップで産まれたINS

岩手地域の産学官連携に携わってこられた方々を対象にインタビューを行い、INSを話題の中心にして聞き取り調査を実施した。その結果、まずINSの来歴は1980年代にまで遡り、産学官連携を模索する中で偶発的に始まったという証言が得られた。結果的に複数の取組が合一してINS設立に至っていた4)が、いずれも実務に従事する人たちの中から立ち上がっていた。発端となった取組の一つは岩手大学の比較的若手の教員を中心とする私的な集まりで、盛岡市内のとある居酒屋で開催され、主に研究資金や研究環境に関する課題や問題意識を語り合っていたそうである。もう一つは、当時の文部省が全国の大学に地域共同研究センター設置の公募を始めたのを契機に、地域企業等との共同研究等を始めようと考える岩手大学教員が出てきたことだった。地域共同研究センター設置の申請には、地域企業等から研究費を受け入れて共同研究等を行った実績が必要だったためである。こうした地域企業等との連携を模索する動きは先の私的な集まりに参加する教員にも伝わり、やがて両者は共同歩調をとり始める。一方その頃、県の行政側でも別の課題を抱えていた。大企業の工場等の誘致による雇用増や地場企業の取引拡大といった地域活性化策の効果が陰りを見せており、新たな地域活性化策が求められていた。岩手県は早くから科学技術による地域活性化を掲げてはいたものの、具体策に乏しく県庁職員にとっては悩みの尽きない状況であったようである。立場は違えども、地域の科学技術に関し新たな具体取組を迫られた大学教員と県庁職員は交流を重ね注2、居酒屋でテーブルを囲みながら必然的に連携へと進んでいったと思われる。INSが非公式な集まりから正式な会合(この時にINSという名称となった)となったのは1992年のことであった。現在では会員628名(2024年8月1日現在)を数え3)、うち産業界等の会員が約半数(303名)となっており、産学官連携を束ねる中核的な組織となっている。

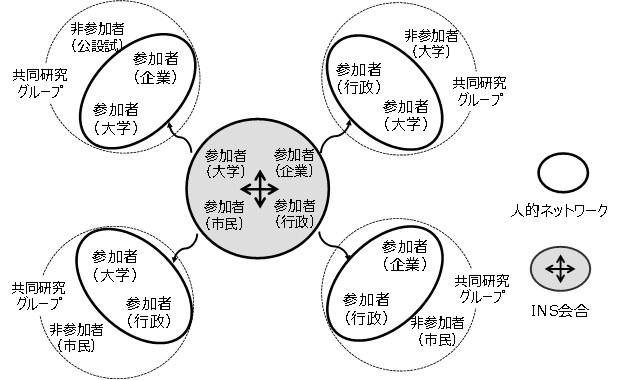

産学官連携の仕組み・体制はトップダウンで始まることが多く、例えば、知事や市長と大学長が連携協定に署名する式典から始まるような印象が強いが、INSは全く異なる経緯をたどっている。INSの起源は大学教員の私的な集いにあり、正式にINSの名称となる以前は県の行政機関との公的な関わりはなかった。むしろ‘そのような集まりには参加しないように’と上司から注意されるくらいであったそうである。そんな非公認の集まりがINSとして公認されていったのは、参加者の取組実績の積み重ねに他ならない。大学や県庁といった業種・セクターをまたいだ人的ネットワークが様々な連携を生み出し、補助金の申請や共同研究、事業等の立ち上げにつながる実績が次々と上がっていた。それも所属組織の上層部から言われるでもなく、いわば自発的に連携が進んだ結果であったことが重要であった。自律的でボトムアップの活動の成果が公にも認められたのが1992年のINS設立であり、参加者が自律的に作り出す人的ネットワークとその中から自発的に生み出される様々な取組・活動等こそがINSの本質である。図表1に示すように、多様な参加者から成る人的ネットワークが中心に位置し、通常INSの会合として知られているのがこれである。そこから、参加者の中から自発的にグループが生まれ、独自に活動を始めるようになる。それが図表1に示す共同研究グループであり、そこから22の研究会が立ち上がり活動を続けている。特定の技術課題に挑戦する者や、地域の困り事に対する取組など、多様で自発的な活動となっている。設立から30年以上を経た今なお、INSは法人化せず任意団体のままであるが、それはこうした人的ネットワークこそがINSの本質であることを物語っている。

4. 地域のエコシステム

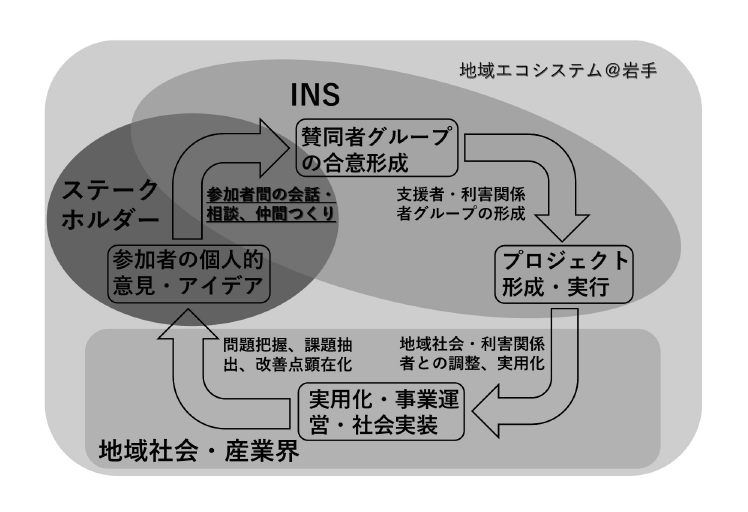

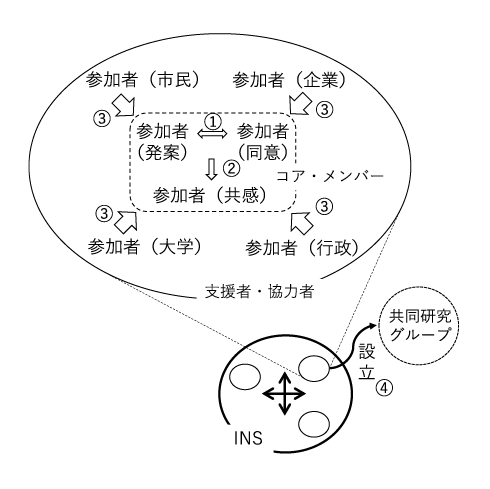

INSを理解する上では、組織構成の在り方等を語るのではなく、その活動の全体像を語る方がより適切に実態を理解することができる。図表2にINS活動の全体像を示すが、INSの活動並びにその参加者は地域の産学官の各セクターに広がっており、活動に関与するステークホルダーや、その活動と利害関係を有する地域社会・産業界を包含する。INSは基本的に‘集う場’であり、そこからどのような活動を行っていくのかは参加者各位の裁量に任されている注3。参加者の中からアイデア・構想が出てくると、人的ネットワークを通じて支援者や利害関係者(ステークホルダー)のグループ(共同研究グループ)が立ち上がり、独自に活動を始める。各共同グループの活動は、それぞれ独自に地域社会・産業界等に支援者やステークホルダーを持ち、活動の影響範囲は地域に広がっている。ステークホルダーにはINS参加者のみならず、地域住民や一般企業の社員等も広い意味でステークホルダーに含まれることが多い。いわゆる社会課題解決型と呼ばれるものはその典型であるが、INS参加者に限らず地域全体に薄く広く関係性が広がっており、そうした人々を対象として社会実装されていると言えよう。そして、こうした地域還元、社会実装の結果をフィードバックして新たなアイデア・構想につながっていく。こうした一連の活動は地域全体に広がる一つのサイクル(図表2参照)を形成しており、様々なステークホルダーがINSの場で賛同者を募り、合意形成を経てプロジェクト(共同研究グループ)形成に至るプロセスが存在している。その成果が地域社会に、そしてステークホルダーへと還元され、次のアイデア・構想へと展開していくというエコシステムが成立している。この共同研究グループの形成プロセスを示したのが図表3で、

- ① 地域の様々な課題や構想をINSの場において相談・議論し合意を形成

- ② 共感する参加者を集め、コア・メンバーとして活動を開始する

- ③ 様々なステークホルダーから賛同者を集めて支援者や協力者を含むグループを形成する

- ④ INSの場から独立して共同研究グループを設立し、独自の活動を開始する

という経緯をたどることが一般的のようである。

30年以上にわたってINSを中心に機能してきたこのエコシステムは、最初から完全な形であったわけではないとしても、取組等の発案、生成、駆動、修正する仕組みや機能等が備わり、効果的に運用されてきた。本調査の結果からは、岩手地域で活動する人物がキーパーソンとなって、主体的に取組を進めてきた事例を伺い知ることができる。多くの場合は、取組の場すなわち事業のフィールドも岩手地域であり、地域に根差した活動を支えるこうした仕組みや機能は本質的には地域内で保持されてきた。

岩手の地域産学官連携の中心であり象徴的な存在でもあるINSは、地域を振興・活性化しようとする地域の人々の集まる場であり、地域内で自律的に活動する様々な人たちのグループの互助的なつながり、すなわち地域のエコシステムの中核となっている。昨今エコシステム形成が注目されているが、岩手では30年以上前からこうした互助的サイクルから成るエコシステムを独自に構築してきた。INSが正にその象徴であるが、その成功の秘訣は地域の人々に広がるエコシステムにあったと言えよう。

5. 考察

INSは岩手の産学官連携の中核を成す仕組みであり、地域の多様なステークホルダーが自発的に参加・交流し、主体的に活動を行ってきた。地域のステークホルダーが主体的に参画し、自律的に運営を行っていることから、地域に根差したエコシステムであると言える。岩手の地域性や県民性はもちろんのこと、地域の産業構造や企業集積状況、地域産品や特産物等から地域の歴史や経緯、気候や風土から住民の気質に至るまで、様々な要素がエコシステムの性格・方向性を定めていると考えられ、岩手地域に特化した固有のシステムとなっている。

地域のエコシステムという考え方は、地域における科学技術・イノベーションのための施策に伴って議論のそ上に上ることが多くなっている。国の施策においても第4期科学技術基本計画(平成23年8月閣議決定)を受けた文部科学省の「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」や第5期科学技術基本計画(平成28年1月閣議決定)を受けた文部科学省の「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」等が実施され、地域の産学官連携システムの主体的な構築が求められてきた5)。共通するのは、地域の産学官の各セクターや地域内外のステークホルダーが複合的で重層的に連携したシステムの形成を促す点である。これを地域のエコシステムとするならば、INSを中核とする岩手地域の取組はまさに地域のエコシステムである。「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」で整備が進められた地域の拠点はINSそのものに相当し、「共創の場形成支援プログラム」(科学技術振興機構)で整備が進められている共創の場はINS参加者が作る共同研究グループに相当する。

次に、岩手地域のエコシステムについて考察してみたい。エコシステムという概念は元々生物学の範疇にあったが、それが経営学、社会学等に広がって今日用いられている。その意味でのエコシステム研究が盛んになったのは2020年代以降のことで、歴史的には新しい研究分野と言える。その中で、エコシステムを「地域的な文化や社会ネットワーク,資本,大学,経済政策が融合したイノベーションが新企業を創出する支援的環境」と捉えるイノベーションとの関係に着目した研究6)や、エコシステムを「価値提案を実現するために相互作用する(中略)協力体制構造」と「ネットワークやプラットフォームとの関係によって定義される(中略)コミュニティー」の2つに区分する、制度面とコミュニティー(人的ネットワーク)の2面性に着目した研究7)が報告されている。後者に従うならば、INSという仕組み(=制度)とINS参加者のグループ活動(コミュニティー)が正にそれであり、地域発のイノベーションを指向している点は前者に沿うものである。また、このエコシステムの考え方に知識創造理論8)を組み合わせた研究9)によれば、地域のエコシステムには、地域特有の課題や伝統・文化等を地域資源と捉え、それを地域の強みの一つとした「土着の知恵」を含むような新たなエコシステムの捉え方を提示している。この考え方で言えば、岩手の歴史的な金属産業に対する誇りやノスタルジーを背景とした取組、地域で産出されていた硫黄をルーツとする研究等が当てはまるであろう。

エコシステムに関する理論的研究はまだこれからという状況ではあるが、従来研究に照らし合わせてみても、この岩手地域のINSを中核とする産学官連携システムは地域のエコシステムとしての要件を満たしていることがわかる。前述のエコシステムの2区分7)に沿ってINSを眺めると、コミュニティーの側面が強いと言える。INSの実体は参加者が形成するグループ活動にあるという証言がそれを裏付けており、INSという公的な名称は後付けにすぎないという話も、INSという組織体制が二次的なものであることを示唆している。地域のエコシステムには「土着の知恵」を含むとする新たな捉え方9)から見ても、地域のエコシステムに参加する人々が持つ暗黙知が必須であり、コミュニティーこそが地域のエコシステムの中核的要素と見なして差し支えないと考えられる。

6. これから

岩手の産学官連携のエコシステムという視点は、国の施策である地域のエコシステムとも重なる。地域のエコシステムでは地域の様々なステークホルダーの参画を提唱している4)が、そのためには地域固有の特性を適切に反映した仕組みづくりが重要であると考えられる。地域固有の特性は当事者自身には自覚しにくい面もあるため、第三者の視点による観察を通じてINSに代表される地域固有の特性に沿った仕組みを客観的に調べ、その要諦や秘訣を解明することが重要であろう。地域の人々の主観的な視点からの分析とともに、地域を俯瞰的に捉える客観的な視点からの分析を併せて実施し、多角的に地域を捉えその全体像を描き出すことがより良い地域の理解を助け、地域の振興・発展に寄与する一助となり得るものと期待される。

注1 この地域という概念は、地理的に限定された領域・範囲を指すだけではなく、そこに所在する人々も含めて用いられることが多い。地域という概念は土地だけではなく人も限定し、必然的に地域の「内」と「外」という区別をもたらす。地域の「外」と言う場合、特定の他地域を指す場合もあるが、主には全国平均的な非特定地域が想定されることが多い。そして、その地域固有の特性が現れる範囲が「内」であり、本稿では、その「内」における地域固有の特性に依拠した活動を地域産学官連携と呼ぶ。

注2 岩手大学の教員グループの中心メンバーが岩手県庁を訪問し、科学技術や商工関連の若手職員と岩手地域での科学技術政策や産学官の連携、地域振興・活性化等について相談・意見交換等を行ったのが発端となり、官学の交流が活発化したそうである。その当時の官学のメンバーが後にINSの中心メンバーとなった。

注3 INS側(事務局)でもセミナー・講演会等の開催を行っているが、それは飽くまで今後の活動のための情報提供であり、参加者の新たな活動の契機となることが目的であるらしい。

参考文献・資料

1) 小野寺純治,岩手大学の産学連携,地域連携から地方創生への展開,産学連携学,Vol.13, No.1, 24-30, 2016

2) 野崎道哉,岩手県の産学連携の現状と課題:INS(岩手ネットワークシステム)の活動を中心に,弘前大学大学院地域社会研究科年報,第5号,3-17, 2008

3) 岩手ネットワークシステム ホームページ(https://www.iwate-network-system.org/)

4) 清水健司,INS(岩手ネットワークシステム)の形成―イーハトーブ、岩手での集まり―,産学連携学会第1回大会講演予稿集,11-12, 2003

5) 地域科学技術イノベーション・エコシステムの構築に向けた方策について、文部科学省 科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 第10期地域科学技術イノベーション推進委員会,2021

(https://www.mext.go.jp/content/20210129-mxt-000009610_1.pdf)

6) Spigel, B., Developing and governing entrepreneurial ecosystems: The structure of entrepreneurial support programs in Edinburgh, Scotland., International Journal Innovation and Regional Development, 7(2), 141-160, 2016

7) Adner, R., Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy, Journal of Management, 43(1), 39-58, 2017

8) Nonaka, I., A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science, 5, 14-37, 1994

9) 桂信太郎、西原文乃,持続可能な地域エコシステムの形成プロセスの理論構築-地域の人々や事業体の繋がりや動きを対象とする地域的知識創造研究-,AAOS Transactions, Vol.13 No.1 70-84, 2024