- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00404

- 公開日: 2025.06.25

- 著者: 吉岡(小林) 徹、片岡 純也、横田 一貴、

柴山 創太郎、川村 真理 - 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.2

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

何が博士人材を輝かせるのか?

-生き生きと活躍する環境を作り出すためのエビデンス-

本研究では博士人材がキャリア初期の職務内容に対して感じる満足度に影響する要因を、2012年に日本の博士課程を修了又は単位取得退学した者への追跡調査をもとに分析した。その結果、「博士は就職できない」、「不安定な雇用状況にある」、さらには「生き生きと活躍できていない」という状況は確認できないと判断された。さらに、研究に関与できること、研究テーマが生きることが職への満足度の関係においてたしかに重要ではあるものの、博士課程での研究に関する知識・技術が生きる程度の職務であっても職務満足度の高さに結び付きうることが確認された。この結果は、分野横断的・産学融合的な大学院教育の意義、そして、産業界において研究の知見・技能が生きる職務(ジョブ)が定義されることが重要であることを示唆している可能性がある。

キーワード:博士人材,キャリア形成

1. 何が本当の問題でありそうか

「博士課程を出ても就職ができないか任期付の不安定な職にあり、不遇な生活を送っている。仮に就職してもアカデミアに就職しない限り、能力を生かせない。」

「だからこそ博士課程への進学者が減っており、日本の将来の科学は危機的な状況にある。」

こういった言説は日本では1970年代の「オーバードクター」問題の顕在化とともに強調され1)、世界でもポストドクター職にとどまり続ける博士課程修了者問題(Permadoc問題)として指摘されているところ2)である。

この言説には不可解な点がある。50年以上にわたって問題であり続け、しかも、潜在的な進学者の自己選択により進学が減っているのであれば、過度に就職が困難な状況は自然と調整されているのではないか。

もう一つ、気になる言説が含まれている。それが「不安定な職」への評価である。たしかに10年以上にわたって任期の定めのない雇用である場合はライフプランが描きにくくなる。しかしこれが短期的な場合、特にキャリア初期の訓練期において任期付の職であることは不遇さにつながるのだろうか。プロフェッショナル・スポーツ選手や芸術家、建築家、デザイナー、コンサルタントなど、専門職では少なからず雇用が不安定であることを考えると、疑問が残る。

そうであるとすると本来問題にするべきは、仕事に満足を感じ、生き生きと活躍できていないことではないか。この観点から、過度に就職が困難な状況にあるのか、不安定な職への評価をはじめ何が職務の内容に対して感じる満足度に関係しているのかについて、NISTEPが収集する博士人材への追跡調査の個票データを用いて探索的な分析を行った3)。

2. 分析の対象と分析の手法

博士人材への追跡調査は、日本の博士課程設置大学の博士課程を特定年に修了した者、又は、単位取得退学した者(以下、本文中では博士課程出身者)を対象にした悉皆質問票調査である。今回の分析では、2012年の日本の大学の博士課程出身者を対象とし、修了1.5年後、3.5年後、6.5年後の三時点で調査した結果を用いた。注意が必要なのは、日本の博士課程修了者には社会人経験者が多く、年齢層にも一定の多様性があることである。そこでボリュームゾーンである博士課程修了・退学時点で35歳以下の者に限定して分析を行った。各調査での個々の設問に対する回答有無が異なるため、分析により回答者数の若干のずれはあるものの、3.5年後の職務内容満足に影響する要因の分析では最大で1,296名の回答を、6.5年後との関係の分析では最大で895名の回答を用いた。

3. 博士人材は不遇であるのか

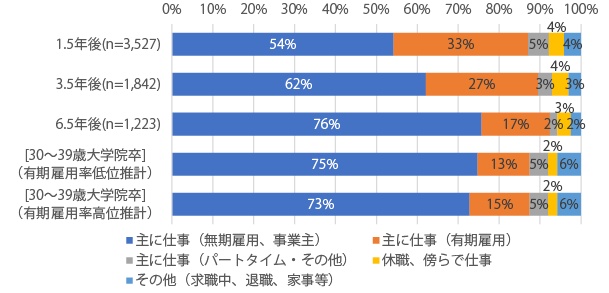

まずは博士課程出身者の就業状況を確認する。図表1は修了1.5年後、3.5年後、6.5年後の回答者の就業状況別の割合を表している。ここでは比較のため「就業構造基本調査」で把握可能な30歳~39歳の大学院修了者(9割は修士課程修了者が占めている)の就業状況と比較した。ただし、同調査では無期雇用か否かの情報はなく、「労働力調査」の結果をもとに2つの推計値を算出した。

図表1のとおり、修了1.5年後はパートタイム雇用や休職者等が合計で13%とやや多い傾向が見られたが、30歳~39歳の大学院修了者と同等の値にとどまった。無期雇用契約の有職者や事業主の割合は修了1.5年後では54%と少なかったが、6.5年後には30歳~39歳の大学院修了者と同等の76%に到達していた。つまり、博士は修士と比べて就職できていないという現象は観察されなかった。なお、レポートでは報告していないものの、同世代の大卒者と比べると、わずかではあるが有期雇用の割合、さらに、フルタイム雇用の割合は多い傾向にあった。

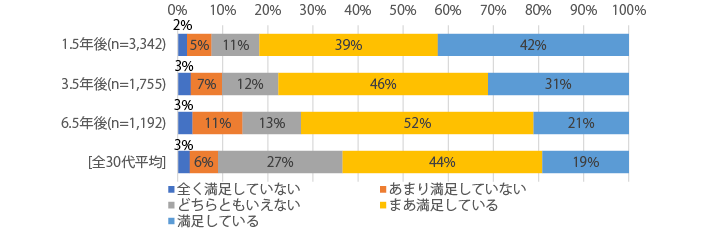

次に職務の内容への満足を確認する。図表2は修了1.5年後、3.5年後、6.5年後時点それぞれについて、回答者の職務内容への満足度がどのように分布しているかを表している。比較のため厚生労働省調査で把握された30代の平均的な職務内容満足度の分布を記載した。

図表2に見られるように、修了後、時間がたつほど満足度は低下する傾向にあったが、「満足している」「まあ満足している」と回答した者の割合は修了6.5年後でも73%であり、30代平均の63%を大きく上回っていた。ただし、6.5年後の時点では「あまり満足していない」と回答した者の割合がやや多く11%を占めている点には注意が必要である。

このように「博士は就職できない」、「不安定な雇用状況に(過度に)ある」との言説は少なくとも2012年の博士課程出身者においては該当しなかった注1。さらに、「生き生きと活躍できていない」との捉え方も、同世代全体の平均と比べて不満を抱える博士課程修了者の割合が顕著に高いとはいえず、妥当性を確認できなかった。ただし、職務内容に不満を持つ層がやや多く、これを満足できている状態に引き上げることは博士人材のキャリアに関して前向きな捉え方が広まることにつながるかもしれない。

4. 何が職務内容満足と関連するのか

そうだとすると職務内容満足が高まる要因の特定が求められる。そこで本研究では職務内容満足の高さと相関すると想定される要因を国内外の先行研究をもとに幾つか取り上げ、それらに対して本当に相関があるのかを計量経済学的な手法により特定した。分析の対象は修了3.5年後、6.5年後とし、1.5年後は対象から除外した。これは学術研究機関勤務者を中心に、修了直後(修了1.5年後)においては研究継続やその後のキャリア形成につながることを重視し、職務の内容や条件を度外視した職務選択が行われる可能性が考えられたためである。

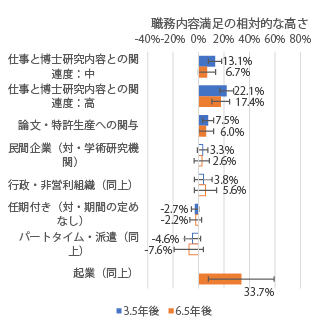

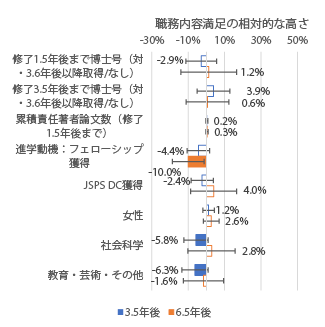

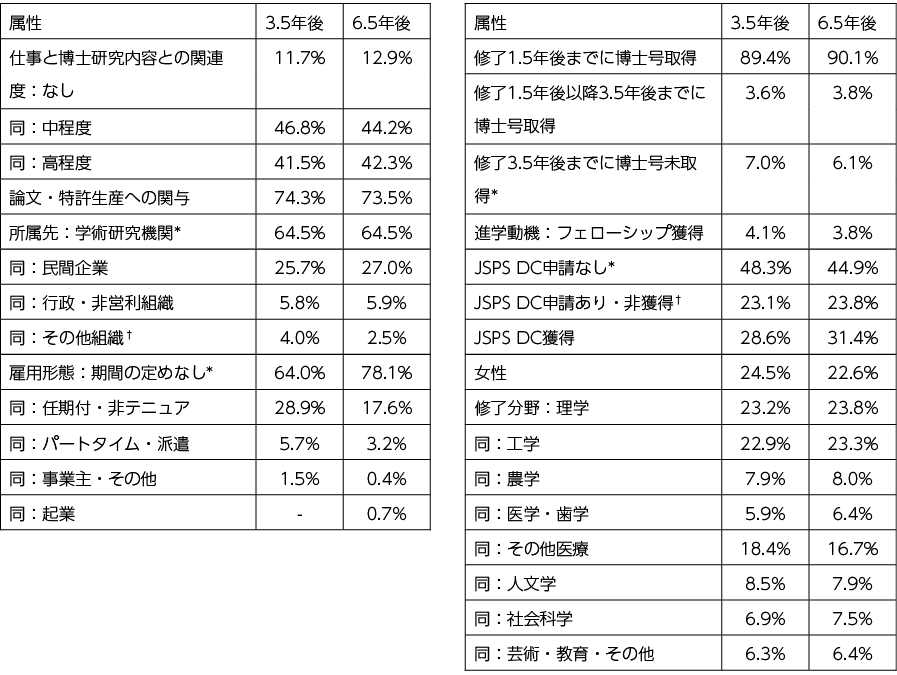

その結果を図表3に示す。これは5段階で評価した職務内容に対する満足度が、それぞれの要因が存在した場合にどの程度高い傾向があるのかを表している。なお、平均的な職務内容満足度(1点~5点の5段階尺度で回答)は修了3.5年後で3.96点(標準偏差0.99)、6.5年後で3.77点(標準偏差1.00)であった。あわせて、分析の対象となった属性に該当する者の割合を図表4に示す。

4-1 博士研究で培ったものが生きることの重要性

博士人材への追跡調査では、職務と博士研究内容の関連度は、

- ● 関連度・なし:博士課程の研究に関する知識・技術を用いない業務に就いている

- ● 関連度・中:博士課程の研究に関する知識・技術を用いた業務に就いている

- ● 関連度・高:博士課程の研究と同分野の研究活動が主な業務である

の3段階で把握している。

分析の結果、関連度が高い場合は、修了3.5年後では22%、6.5年後では17%、関連性がない場合に比べて職務内容への満足度が高い傾向があった。しかも、同じ分野の研究活動が業務でなくとも職務内容満足につながることも確認できている。中程度の関連度、すなわち、博士課程の研究に関する知識・技術を用いた業務にとどまる場合も、修了3.5年後では13%、6.5年後では7%、職務内容の満足度が高い傾向があった。調査では関連度の詳細は把握していないため、博士研究と職務内容との間に様々な形の共通点や接点があったことが想定されるが、例えば、「研究分野の専門知識が生きた(例:機械学習の基礎研究をしていたが、この分野の知識を生かして機械学習を応用した映像解析研究に転向した)」「研究で用いた分析手法が生きた(例:心理学の実験手法が、業務であるマーケティング活動で活用できた)」ことが該当すると考えられる。

類似の傾向として、職務上、論文、特許生産へ関与している場合にも、職務内容満足が8%(3.5年後)ないし6%(6.5年後)高い傾向があった。

このように、博士研究で培ったことが生きている、又は、論文等形式知の生産という意味での研究活動に関与できていることが、職務内容への満足につながっているとの結果は当然のものといえる。修士課程から博士課程に進学する段階で、過半数の学生は、研究への関心、能力・技能への向上を進学の理由としてあげている5)。前者は職務への志向として研究を好んでおり、後者は人的資本を高めることを重視しているといえる。これらが満たされることは大多数の博士人材にとって進学の目的を果たすことにつながる。

4-2 雇用形態との関係は限定的

雇用形態との関係では、任期付契約の場合に任期の定めのない雇用(いわゆる正規雇用)に比べて満足度が統計的に有意に3%低い傾向が修了3.5年時点に限って見られた。しかし、この傾向は6.5年後時点では統計的にみて顕著なものではなかった。つまり、任期付契約であるからといって職務の内容が平均的に満足度の低いものになってしまう傾向は長期的には統計的に有意でなく、満足度の低さに及ぼす影響は限定的であるといえる注2。

また、起業をした場合にのみ満足度が34%高い傾向が見られたものの該当者は全体の0.7%とごく少数にとどまる。

4-3 その他の要因

この他には学術分野による差が観察された。修了3.5年後に限れば、社会科学、及び、教育・美術・その他分野での博士課程出身者は、理学分野の出身者に比べると職務内容満足がそれぞれ6%低い傾向が確認された。修了6.5年後には統計的には有意ではないものの教育・美術・その他分野で依然として負の相関が見られており、これらの分野では、博士課程出身者のキャリア形成において何らかの課題が発生しているのかもしれない。

進学理由の一部も関連性が見られた。修了6.5年後に限れば、フェローシップ(奨学金等)が進学の理由となっている場合に職務内容満足が10%低い傾向が確認され、修了3.5年後においても統計的には有意ではないものの負の相関が見られた。どのような因果関係が背景に存在するかについては、この研究成果だけでは推測できる材料が十分ではないものの、2012年の博士課程出身者において、当時の金銭インセンティブの存在が博士課程やその後の博士人材としてのキャリアに適合しない人材を引き付けてしまった可能性を表すものではある注3。ただし、だからといって奨学金の拡充の効果を否定的に捉えるべきではない。十分な奨学金の存在は研究者として嘱望される研究能力に優れた者の博士進学の要因につながっていることが別の調査で確認されている6)。

この結果にはもう一つの解釈もありうる。生活費を支えるのに必ずしも十分な額ではないフェローシップの採用者の中には不足分を借入れによって賄っている者もいる。このような者や、そして、貸与型の奨学金を利用している者は、博士課程修了、又は、退学後に返済が求められる。しかし、特にアカデミアのポストドクトラルフェロー職では返済に足りる収入水準に至っていないことがある。このために収入を重視し、職務内容において不本意な職務を選択している可能性もある。

また、博士号取得の有無や時期、修了時の論文・特許数はいずれも統計的に有意な関係が見られなかった。さらに、所属先についても同様である。民間企業や行政・非営利組織勤務の場合に、学術研究勤務の者に比べて職務内容満足度が統計的に有意に低い、ないし、高いということはなかった。特に重要なのは民間でのキャリアを形成したとしても、平均的には職務の内容への満足が下がるわけではないという点であり、強調されるべき発見事項である。単純な集計では民間での就職をした場合に職務内容への満足がやや低い傾向があったのだが、これらは職務と博士研究内容の関連性の低さにより説明がつく。

5. 本研究からの政策への示唆

本研究からの示唆は主として4点ある。

第一に、研究内容と同一分野の研究活動を行う職でなくとも、博士課程で行った研究に関する知識・技術を用いた業務についてさえいれば満足度は相対的に高い傾向にあるとの発見事実は、博士研究の段階において応用可能性の高い知識や技術を習得しておくこと、さらには、自身が取り組む研究テーマの周辺領域でのキャリア形成が選択肢となる可能性を博士課程在籍中に理解しておくことの重要性を物語っている。文部科学省がこれまで推進してきた分野横断的な大学院教育や、産学の接点を拡充する取組の意義を裏付けるエビデンスの一つといえる。同時に、産業界等、アカデミア以外のキャリア形成の場において、そのような業務が生み出されていくことも重要であり、産業界のイノベーション政策との連動も重要であることを示唆している。

第二に、任期付契約は職務内容への満足を顕著に下げるものではないとの発見事実は、博士人材のキャリア初期において有期雇用となることを過度に否定的に捉えるべきでないことを示していると解釈できる。ただし、ここでは結果を表示していないものの、職務条件に対する満足度と相関する要因を分析した別の結果からは、収入の影響を調整してもなお、任期付契約である場合に期間の定めのない雇用である場合に比べて、職務条件に対する満足度が修了3.5年後で12.7%低いことがわかっている注4。これが終身雇用を前提とした社会の中での、終身雇用以外の雇用形態に対する半ば偏見も含んだ評価に由来するのであれば、ポストドクトラルフェロー職をはじめとする任期付契約の専門職種を「境界のない専門職」、すなわち、専門性を武器に組織を渡り歩いていく専門人材としての認知が広まれば、このような職務条件に対する不満は解消しうる。しかし、これが教育・訓練機会の乏しさによるものである場合、キャリア初期の教育・訓練の乏しさに起因する中期・長期的な不利益もありうることが想定される。中長期の不利益、さらには、任期付契約を重ねることの影響についてはさらなる探求が必要である。

第三に、博士号の取得時期の影響は限定的であるとの発見事実は、博士課程出身者の職務に関する満足度の観点からは博士課程修了ないし満期時点での博士号取得を積極的に促す必要は高くないことを表している。現在博士課程学生の40%以上を占める社会人博士学生や、出産をはじめとするライフイベントの影響を受ける学生は、時間をかけて修了をせざるを得ない。これらに応えるために柔軟な博士号取得の時期を前提にした政策をとったとしても、博士課程出身者の職務満足に負の影響を与えるものではないことを裏付けている。

第四に、奨学金が進学理由になっていた者において職務内容への満足が低い傾向があったことは、奨学金拡充政策の効果の測定において留意しなければならないことを示唆している。前述のとおり、奨学金政策自体は有望な研究者を研究のキャリアから離脱することを防ぐ効果が高いと考えられるが、一部で、必ずしも研究職に適合しない学生に対しても進学を促してしまう効果がありうる。政策評価に当たってはこの負の副次効果が過度に強調されないような計測の仕方が重要である。

* 一橋大学 イノベーション研究センター 准教授、横浜国立大学総合学術高等研究院 客員准教授

** 日本大学 経済学部 専任講師

*** 横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 講師

**** 東京大学 未来ビジョン研究センター 教授

注1 ただし、2000年頃の博士課程出身者の中では理学分野などを中心に20年以上任期付のポストドクター職にとどまる者が一定割合で存在し、しかも、活躍の機会が制約されてしまっている可能性が別の調査では示唆されている4)。このような分野では若手優遇策に加えて、中堅の支援策がなければ、博士号取得への負のイメージが拭えない可能性がある。

注2 なお、任期付契約であることは職務の条件への不満につながっていることはさらなる分析で確認されている。

注3 本結果は2012年の博士課程修了者、又は、単位取得退学者の状況に基づくものであり、当時の奨学金等の受給内容や財源の影響を受けている可能性があることに注意が必要である。当時の主たる経済的支援の源泉は、貸与型の奨学金、運営費交付金に基づく大学院独自の奨学金、日本学術振興会特別研究員奨励費、国費留学に基づく奨学金(留学生に限る)であった。

注4 修了6.5年後でも負の相関が観察されているが、統計的に有意なものではない。任期付契約であるからといって職務の条件が平均的に満足度の低いものになってしまう傾向は長期的には統計的に有意でなく、満足度の低さに及ぼす影響は限定的であるといえる。

参考文献・資料

1) 塚原修一(1996)「大学院の科学技術者養成機能」財団法人政策科学研究所(編)『科学技術者養成の在り方と大学院問題―豊かさの中でのイン・バランス―』

2) Powell, K. (2015). The future of the postdoc. Nature, 520 (7546), 144-147.

https://doi.org/10.1038/520144a

3) 吉岡(小林)徹・片岡純也・横田一貴・柴山創太郎・川村真理. (2024). 「博士課程修了者の職務満足度が高まる要因についての探索的研究」. NISTEP DISCUSSION PAPER, No.233. https://doi.org/10.15108/dp233

4) 川村真理・渡邊英一郎. (2024). ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 (2021年度実績). NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.377. https://doi.org/10.15108/rm337

5) 川村真理・渡邊英一郎. (2023). 修士課程(6年制学科を含む)在籍者を起点とした追跡調査」(2021年度修了(卒業)者及び修了(卒業)予定者に関する報告). NISTEP RESEARCH MATERIAL, No.323.

https://doi.org/10.15108/rm323

6) 吉岡(小林)徹・柴山創太郎 (2021) 「生命科学・情報科学分野における修士課程学生のキャリア選択要因の分析ーなぜ日本の博士課程進学者は減少し、どのような対策が選択肢となるのか」東京大学未来ビジョン研究センターワーキングペーパー No.21-4. https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/WP004.pdf