- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00398

- 公開日: 2025.03.21

- 著者: 岡村 麻子、山田 光花莉

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

第12回科学技術予測調査(ビジョニング)

-市民アンケート調査から多様な未来観を探る-

第12回科学技術予測調査におけるビジョニング調査の一部として、市民の未来観を探る自由記述形式のアンケート調査を実施した。回答者には20代女性が多く、またふだんから科学技術に関心が高い層が多いなどの特徴があったが、未来の日常・働き方・家族・科学技術などに対する様々な声を得ることができた。未来の日常生活において科学技術やデジタル化への依存度を高めている(スマート化)状況や、社会経済等の格差拡大(2極化)あるいは多様化・多極化が進展する状況に加えて、必ずしも現在では一般的でない働き方や家族の在り方等、多様な未来の日常が表現されていた。回答者は未来に対して肯定的・否定的両面の感情を抱いていること、また科学技術に対して関心が高い層ほど肯定的な感情を持つことなどが分かった。

キーワード:市民調査,フォーサイト,ナラティブ,ビジョニング

1. はじめに

背景

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、2055年までを展望する第12回科学技術予測調査を実施している。第12回科学技術予測調査は、「起こりうる未来」を探るホライズン・スキャニング、「ありたい未来」を描くビジョニング、「もっともらしい未来」を予測するデルファイ調査、そしてこれらの結果を総合的に検討するシナリオ分析から構成されている。

ビジョニング調査では、個人及び社会の価値観を考慮しながら、「ありたい」未来社会像を共創的に描くことを目指した。特に若者世代を主な対象とし、社会全体のビジョンとして幅広い価値観を反映させるため、科学技術に限定されない多様なビジョンを描くことに重点を置いた。そのため、ワークショップでの検討に加えて、市民アンケート調査、ビジョナリー調査を通じて多様な視点を収集した。これらの成果は6つの主要なビジョンに統合され、詳細は別途報告書1)にまとめている。

本報告では、ビジョニング調査のうち、市民アンケート調査(以下、本調査)の結果概要を紹介する。

目的

本調査では、未来の暮らしや社会に対する人々の多様な思いを、個人の経験や考えに基づく語り(ナラティブ)として収集し、ビジョン形成に活用するため、自由記述形式を主体としたオンラインアンケート調査を実施した注1。

以下の4つの観点から回答者の未来観を探索した:

- 1. 未来の日常:回答者が思い描く未来の生活・社会の具体的なイメージ、期待・懸念、楽しみ・悩み、肯定的・否定的感情等を探る。

- 2. 未来の働き方:回答者が思い描く未来における働き方や働く意義等を探る。

- 3. 未来の家族:回答者が思い描く未来の家族の在り方や家族関係に対する価値観を探る。

- 4. 未来の科学技術:回答者が思い描く未来の科学技術のイメージを探る。

これらの観点を通して、回答者の多様な未来観を多角的に理解するとともに、世代等の属性による相違点や共通点を明らかにすることを目指した。

意義

本調査は、専門家を対象とした調査とは異なる意義を持つ。科学技術イノベーション政策の策定には専門性が不可欠であり、通常は有識者や専門家の意見が中心となり、一般市民の声が反映される機会は限られている。しかし、様々な立場の個々人のナラティブから、意思決定者や専門家だけでは気づきにくい視点、見過ごされてきた視点を発見し、社会変化の兆しや変化の裏にある文脈を見出すことができると考えられる注2。

2. 調査設計及び分析手法

調査設計

アンケートでは、個々人のナラティブを収集するため、選択肢を中心とした設計ではなく、自由記述形式を採用した。ナラティブは主観に基づくが、不確実性が高い未来という領域において、統計データや客観的データだけでは捉えきれない多様な文脈や視点を抽出すると考えられる。具体的な調査票設計は、欧州委員会共同研究センター(JRC)が実施している「未来のヨーロッパに向けたストーリー#OurFutures」2)を参考に、日本の文脈に落とし込んだ質問票を設計した(全質問項目については、報告書1)の質問票を参照)。

調査実施

- 対象:市民一般、年齢・国籍等問わず

- 言語:日本語

- アンケート実施期間:

2022年11月11日〜2023年1月24日 - 有効回答数:160件 (期間中に回答を開始した約600件を受け付けたが、回答を最後まで終了した160件を有効回答数とした。)

- 方法:オンラインアンケート(Qualtrics)

- 主な告知先:

-プレスリリース、Twitter(現在はX)広告・Facebook広告、NISTEPホームページ・SNS(Facebook・Twitter)、関係機関等での告知。

-文部科学省内関係事業への案内依頼、関係者等へのメールでの展開依頼。

-国内ワークショップ参加者への協力依頼。

回答者属性・特徴

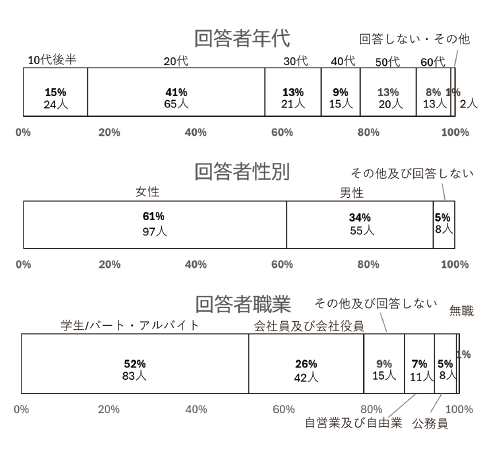

回答者は20代が41%と最も多く、続いて10代後半が15%、30代及び50代が各13%であった。40代と60代は各8-9%程度であった。女性が全体の61%、男性は34%、その他及び回答なしが併せて5%程度であった。職業は学生/パート・アルバイトが52%と最も多く、会社員及び会社役員が26%と続いた(図表1)。

紙幅の都合上、図表は割愛するが、回答者の特徴として、ふだんから将来について考える層(「時々考える」が47%、「よく考える」が29%)が大半であった一方で、「あまり考えない」は22%、「全く考えない」は3%であった。また、科学技術の発展への興味がある(「とてもある」が49%、「ややある」が38%)と答えた回答者が多く、「あまりない」は12%、「全くない」は1%と少なかった。

留意点

自由記述形式という性質上、回答者数は160と比較的少なかった。また、無作為抽出調査ではなく、日本の人口構成と比べると、女性、大学生、20代、大学卒業者及び大学院卒業者が非常に多い。加えて、本調査の実施時期は2022年11月11日~2023年1月24日であり、コロナ禍であったことも結果に影響している可能性がある。また生成AI注3が一般に十分浸透していない時期であり、現時点とは異なる可能性もある。

分析手法

回答数が比較的少数であることから定性的分析を主軸として、定量的分析は補足的に用いた。以下の手法を用いた。

- 1. 回答を目視で読み込み、主要な特徴・方向性についてコード化する。2名が従事し相互確認を行う(コーディング分析)。

- 2. 回答内容の頻出単語のカウントや、ワードクラウドを作成し、傾向を視覚的に表現する。

- 3. 1でコード化したデータも用いてクロス分析及び対応分析注4等を行い、属性別の特徴を観察する。

3. 結果分析

未来の日常

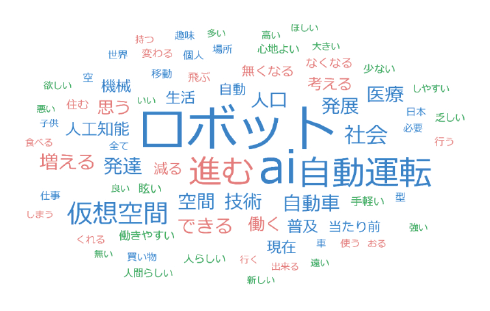

「2045年から2055年頃の未来社会がどのようなものになっていると思いますか?(必須)(自由記述)」に対する回答内容(160回答)を一般的な文章と比較して特徴語を抽出すると、「ロボット」「AI」「自動運転」「仮想空間」「進む」などであった(TF-IDF法のスコアによるワードクラウド)(図表2)。

特徴語からも想像されるが、コーディング分析をした結果、科学技術やデジタル化などへの依存によって、効率や便利さ、安全性や品質などが向上する状況である「スマート化」と、科学技術やデジタル化などに依存しない、若しくは反発している状況である「自然回帰」及びその双方を言及する「両方」を抽出した。全体の73%(117名)が「スマート化」に言及したが、年齢別でみると、10代後半及び20代前半の90%以上に対して、その他の年代では36%~78%程度とばらつきがあった。

一方、「自然回帰」への言及は3%(4名)と少数であり、6%(9名)が「両方」に言及した。なお、「自然回帰」の回答者は、科学技術の進展への関心が「とてもある」と回答していた。

また、「身体の不自由な部分を補完しつつ、自分が知らない(国外の)暮らしを楽しんでいる」等、64%(103人)が「科学技術と共存」している日常を記述した。「ロボットに生活を支配される、あらゆるものが機械化される、人々が働かなくなっている、人間が動かなくなる」等、「科学技術が中心になる」という観点での記述は9%(15名)であった。

次に、社会が大きく二つの方向性に分断あるいは格差拡大を想定する「2極化」について言及したのは8%(12名)であったが、そのうち7名は経済的な2極化について記述した。それ以外では、自治体間の格差やデジタル格差の他、自分で運転したい人と自動運転に任せる人に分かれていく、などの言及もあった。これとは別の方向性として、「多様化・多極化」が進むと記述した回答者数は15名であり、性別や障害の有無等の差別がなくなるといったバリアフリーの想定や、宇宙を含む多空間での生活や働き方を想定するポジティブな文脈として記述されていた。

<回答例(未来の日常)>

20代前半女性 「スマート化」「その他」:

『掃除などの雑用ロボットだけではなく、話し相手などコミュニケーションを取るためのロボットが各家庭に当たり前のようにいる。日本は超少子高齢化となり、人との関わりが不十分で対面での心の繋がりを求める人が増えた結果、コミュニケーションロボットが人々の心の安定に欠かせないものになっていると思う。』

30代前半男性「スマート化」「多様化・多極化」:

『今ある国とは違うネット上の国家を共通の意思を持った人たちで作り、戦争も犯罪もない仮想空間の国ができるWEB3.0の到来!』

30代後半男性「自然回帰」「多様化・多極化」:

『ほどほどに質素な生活。消費社会の限界、浅い欲望を置く生活への飽きから、現在の成長資本主義システムが崩壊している。(希望的観測)それぞれの人間が、より小さなコミュニティで、利便性のある最大公約数のコモディティ商品の恩恵にあずかりつつ、主観的な趣味のようなもので生きがいを得ている。』

50代後半男性「自然回帰」「多様化・多極化」:

『自然と共存する縄文社会と浮世絵の江戸社会がミックスされた自律分散型の未来

温故知新 歴史はスパイラルにアップデザインされていく』

※一部事務局が修正・補記。以下回答例で同じ。

また、ネガティブな未来像についても言及された。大まかに分類すると、高齢化の加速、少子化の進展、教育水準の低下、物価上昇、過当競争の激化、資源獲得競争、産業衰退、インフラ劣化、行政サービスの質の低下、都市化の進展・地方の衰退、社会の低迷、大きなネガティブインパクトへの耐性低下、食料不足、温暖化・環境問題の悪化、感染症、雇用消失、格差拡大、国民の不満増加、悪意を持った技術開発、AI/ロボットへの依存超過、管理社会・監視社会、創造性の低下、人と人との関わりの減少、覇権主義の台頭などであった。

<回答例(未来の日常、ネガティブな内容を含む回答例)>

10代後半女性

『とても偏りがある社会になっていると思います。そのため、国民の不満が増えていると考えます。』

30代後半男性

『世界の文明・日本の産業が衰退し、2022年では当たり前にできるようなことができなくなっている。例えば、鉄道はほとんどの路線がなくなり、動いている路線も遅延が当たり前になる。』

50代後半男性

『情報技術、AI、ロボティックスの進展で、人間がそれに頼り切って、生気のない日々を多くの人々が送っている。一方、テクノロジーをうまく活用し、人間らしく自己実現をできている豊かな人たちも少数であるが存在する。』

「日常・人生において、どのような楽しみを持っているでしょうか(任意)(自由記述)」へは117名が回答した。コーディング分析を行ったところ、「趣味・自由(61名、以下同じ)」「関係・愛情(16)」、「生活(15)」、「学習・労働(12)」、「社会参画(8)」、「ケア(2)」等が抽出された。

<回答例(未来の楽しみ)>

30代後半男性「趣味・自由」:

『たまに見つかる旧文明の遺物が高く売れるとうれしくなる。』

50代後半男性「趣味・自由」:

『リアルに旅行などをすることは高額でなかなか行けない。ふだんはメタバースを使って安価で簡単な楽しみや癒やしを得て、たまに、国内、海外旅行をする。』

<回答例(未来の悩み)>

20代前半女性「自身」「人間関係」:

『実際の人がどのような人物であるのか信頼することが難しくて心に不安を抱えていると考える。』

30代前半男性「自身」「人間関係」:

『自分も含めて家族など周りの人々が過度にデジタル化されていき、日常の会話などが生まれないことを悩んでいる。』

50代前半男性「自身」「ライフスタイル・人生」:

『人工的に作られた食品が多くなり食への楽しみが無くなる。身体機能の低下への対応が難しくなる。』

「日常・人生において、どのような悩みを抱えているでしょうか(任意)(自由記述)」へは、113名が回答した。コーディング分析を行ったところ、「関係・愛情(34名、以下同じ)」、「生活(24)」、「ケア(21)」、「学習・労働(18)」、「社会参画(2)」、「趣味・自由(1)」等が抽出された。悩みが「自分に関すること(100)」では、「人間関係(25)」「ライフスタイル・人生(20)」「健康(15)」「経済的不安(13)」「老後(10)」「子育て(8)」「介護(2)」「科学技術との関わり(4)」「死生観(1)」等が抽出された。また、「社会・外部環境(13)」に関するものは、「社会問題一般(4)」、「気候変動・大気汚染・資源不足(3)」、「治安・犯罪増加・戦争(3)」、「人口・少子高齢化(2)」、「科学技術の暴走(1)」が抽出された。

「あなたが想像した未来の日常は、あなたの現在と比べてどうなると思いますか?(必須)」という問いに対して、半数近い回答者(75名)が「今より良くなる」、次いで25%近くが「どうなるか分からない」を選択した。「今より悪くなる」を選択した回答者は20%に満たなかった。年齢との間で対応分析を行ったところ、20代前半は「今より良くなる」、40代後半は「どうなるか分からない」と強い関連性を示した(図表3)(第1軸と第2軸の寄与率はそれぞれ62.1%と28.2%で、累積寄与率は90.3%)。

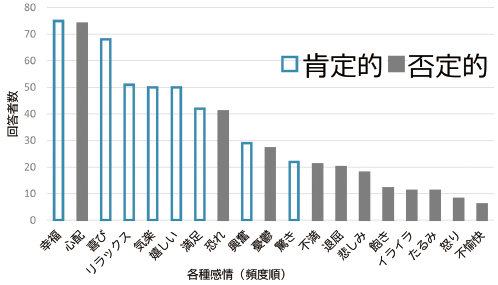

続いて、未来の日常に対する感情表現として、「あなたが想像した未来の日常において、あなたはどのような感情を抱いていると思いますか(任意)(複数選択可能)」を聞いている。約半数の回答者が「幸福」と「心配」という感情を選択し、「喜び」が続いた(図表4)。さらに「リラックス」、「気楽」、「嬉しい」、「満足」など肯定的な感情が比較的多く選ばれている。

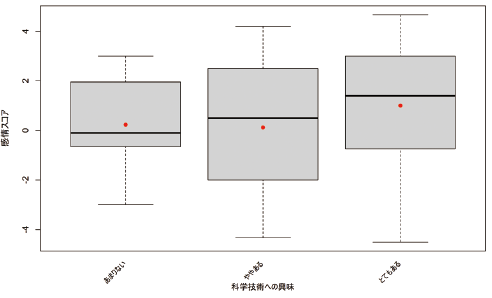

なお、各回答者の感情スコア注5を計算したところ平均値は0.59と若干肯定的な値となった(最小値-4.5、最大値4.7、中央値0.7)。また、科学技術への興味が高いと答えた回答者ほど、感情スコアの中央値は大きかった(図表5)。

紙幅の関係で図は表示しないが、性別でみると、女性(中央値0.5、以下同じ)より男性(1.4)で感情スコアが大きかったが、データの散らばりもより大きかった。また、未来の方向性が「多様化・多極化(2)」に向かうと記述した回答者は「2極化(-1.4)」を記述した回答者よりも感情スコアが大きかった。

未来の働き方

「どのような職業についていたり、どのような仕事・働き方をしているでしょうか(任意)(自由記述)」へは116名が回答した。コーディング分析によると、働く環境として、「バーチャル」と「リアル」を想定する人は各9%(11名)と同程度であり、また同数が両方の活用を想定した記述をした。続いて働き方として、明確に「メンバーシップ型」を想定する人は16%(18人)と最も多かった一方で、同数程度がそれ以外の働き方を明記した。内訳は、「兼業・副業・複業(8名、以下同じ)」「自由業・自営業(6)」「ノマド型(時間と場所にとらわれない働き方)(3)」「ジョブ型(1)」等であった。また、働く意味・意義については、「知的生産・創造(18)」「社会・地域への貢献(13)」、「パーソナルケア(8)」、「生きがい・好きなこと(8)」、「ワークライフバランスの重視(6)」、「専門性をいかす(6)」「自己成長・学び(3)」などが抽出された。

加えて、仕事の中での科学技術への言及として「AI/ロボットと協働する(8)」「AI/ロボットの管理・修理をする(4)」「効率化する(4)」「AI/ロボットでできない仕事をする(1)」等が抽出された。

<回答例(未来の働き方)>

10代後半女性「自己成長・学び」:

『毎日が学びに満ち溢れる職業』

30代前半女性「社会・地域への貢献」:

『人と人を繋いだり、いろいろな知識を融合しながら、様々な課題を解決する仕事をしている。好きなときに好きな場所で働いている。』

40代後半男性「知的生産・創造」:

『単純作業をすべて機械化することにより、創造的な仕事(アートなど)あるいは機械を管理する仕事に従事している。』

50代後半男性「生きがい・好きなこと」:

『自分がやりたいと思った仕事に、個人と一体化したデバイスを活用することでバリアーを感じることなく自由でかつ、高いフィット感を持って取り組むことができている。』

未来の家族

「誰と一緒に住んでいるでしょうか(あるいは一人で住んでいるでしょうか)、また家族はどのような形になっているか(任意)(自由記述)」へは122名が回答した。コーディング分析によると、「核家族世帯」を想定しているのが42%(51名)と最も多かった。そのうち「子供」と暮らすことを想定していたのは55%(28名)であった。家族構成の明記がないが、「家族」と暮らしているとしたのは19%(23名)であり、一人で暮らす「単独世帯」を想定したのが18%(22名)であった。これら以外の「その他」の累計は「核家族世帯」に次いで多かった。中でも、親戚や友人など、血縁関係以外の人との生活を意味する「シェアタウン」「シェアハウス」を想定したのは7%(8名)であった。

<回答例(未来の家族の形)>

20代前半女性「その他」:

『インターネット内で家族とは繋がっている。』

20代前半男性「多拠点生活」:

『定住はせず、コミュニティの人が自由に住める家に、スマートキーを使って自由に選んで住める。』

50代前半男性「シェアタウン」:

『あたかもワールドカフェが日常になっているかのごとく』

【注】ワールドカフェ:カフェのようなリラックスした雰囲気の中で自由に対話する討論形式。

未来の科学技術

「想像した未来の日常において、今の社会にはない、どのような新たなテクノロジーが登場しているか(任意)(3つまで記入可)」へは、94名が回答し、127の科学技術(重複あり)について言及した。そのうち「AI・ICT・アナリティクス・サービス」関連が82回答と最も多かった。

<回答例>

健康・医療・生命科学(31回答)

- 介護人型アンドロイド

- 1年間の献立を組むアプリ

- 心身の補強

農林水産・食品・バイオテクノロジー(18回答)

- NBTや精密農業

※Nature based technology - 人間光合成

- 完全栄養食

環境・資源・エネルギー(20回答)

- 自然の動きを模倣

- 新持続可能エネルギー、化学合成

- 核融合の実現

AI・ICT・アナリティクス・サービス(82回答)

- 深層学習AI、強いAI

- 世界共通通貨

- 自立型ロボット

- 空中に画面を映し出す携帯電話

- 脳の中身をクラウド上で共有

- 五感に訴求する体験技術

マテリアル・デバイス・プロセス(9回答)

- 生体埋め込みの端末

- マイクロレベルの時間制御

- メンテナンスフリーな素材の市街地

都市・建築・土木・交通(45回答)

- 完全自動運転技術

- 空飛ぶ移動手段の出現

- 天候に左右されないパーソナルモビリティ

宇宙・海洋・地球・科学基盤(3回答)

- 宇宙探索技術

- 気軽に宇宙に行ける宇宙エレベーター

横断的社会課題(3回答)

- 国境の意義が減る

※回答を要約の上、第12回予測調査デルファイ調査の分野分類に暫定的に割り付けたもの。

4. 終わりに

まとめ

本報告では、個々人が語る未来をナラティブとして捉えるため、自由記述を主体とするアンケート調査を実施し、未来に対する多様な観点・価値観、世代間等の属性による違いを紹介した。その中には、必ずしも現在では一般的でない多様な未来の日常も表現されていた。

未来の日常における感情として、約半数の回答者が「幸福」と「心配」をそれぞれ挙げるなど、肯定的・否定的な感情を両方持ち合わせており、回答者ごとの感情スコアの平均は若干肯定的な値(0.59)となった。科学技術への興味が高いほど、また散らばりは大きいものの男性は女性より、未来において肯定的な感情を想定していた。

また、未来の日常生活における科学技術やデジタル化への依存度の増加(スマート化)が多く言及された。少数ではあるが、「自然回帰」や、「両方」の可能性についての言及もあった。社会経済の格差拡大(2極化)や多様化の深化についても多くの記述があったが、「多様化」を記述した回答者は「2極化」を記述した回答者よりも、未来においてより肯定的な感情を想定しているという特徴があった。

この他、未来における働く環境・目的、家族の在り方、日常における楽しみ・悩み、新たな科学技術等について、多様なナラティブが記述されていた。

調査の限界

回答者の特徴は、20代女性が多い、高学歴が多い、ふだんから科学技術に関心が高い、未来についてよく考える層が多いなどの特徴があった。本調査は無作為抽出調査ではなく、その結果を市民一般のものと解釈することはできない。しかし、未来に対する個々のナラティブにおいては、「平均的な」願望という概念そのものが必ずしも意味を持たず、少数の意見であっても多様な視点を取り込んでいくことに意義があると考えられる。

今後の展望

これらの留意点を踏まえながら、今後は、例えばふだんから科学技術への関心が低い層も含むような、より包括的な調査設計が必要である。

また現在、市民の声を広く集めて政策形成等にいかすブロードリスニング、ソーシャルリスニングなどで大規模データ分析が行われており、それら手法も活用していく必要がある。

最後に、科学技術イノベーションとは、新しい科学技術を生み出すだけではなく、科学技術が社会に浸透し、社会を変えていく過程までを含む。この過程では、社会が科学技術とどのように向き合い、多様化する価値観と科学技術の方向性をいかに調和させていくのかが、重要となる。個々人のナラティブは、社会変化や価値観の多様性を理解するヒントとなる。本調査が、社会の多様性を十分考慮した科学技術イノベーション政策の設計の一助となると幸いである。

謝辞

市民アンケート調査に御回答いただいた皆様及び広報に御協力いただいた皆様に感謝申し上げる。

注1 ナラティブを材料とした研究手法として、例えば社会学、教育学、心理学、臨床研究などでは「ナラティブを通じて生成される意味の世界を明らかにし、その生成にかかわる個人や集団や状況への理解を深めること」を目的として質的分析手法の一つとしてナラティブ分析が発展してきた3)。

注2 フォーサイト(未来洞察、未来予測等)や未来学においても、ナラティブを活用とする「ナラティブフォーサイト」の実例は幾つか存在する4)。ここでナラティブフォーサイトは、「個人、組織、国家、文明が自らの未来について語る物語に焦点を当てる。新しい技術や次に何が来るかに注目する未来思考から、可能な・あり得る・望ましい未来の基底となる世界観や神話を探求するものに移行させる。」と定義されている。

注3 現在代表的な生成AIであるChatGPTは、2022年11月30日に公開された。

注4 対応分析とは、クロス集計表などカテゴリデータの構造を解析し、特に多次元データを低次元空間に可視化するために利用されている。

注5 各感情項目をポジティブ(1~5)、ネガティブ(-1~-5)によりスコア化した。スコア:5(幸福、喜び)、4(満足、嬉しい)、3(気楽)、2(リラックス)、1(驚き、興奮)、-1(たるみ)、-2(飽き、退屈)、-3(不満、イライラ)、-4(不愉快、心配、恐れ)、-5(悲しみ、憂鬱、怒り)

参考文献・資料

1) 科学技術予測・政策基盤調査研究センター,“第12回科学技術予測調査 ビジョニング総合報告書~個々人の多様な価値観に基づく「ありたい」未来像の共創~”,調査資料331,文部科学省科学技術・学術政策研究所,2023.

2) 欧州委員会共同研究センター,#OurFutures – Stories for the future of Europe,

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/projects-activities/ourfutures-images-future-europe_en

3) 能智正博,“ナラティブ分析,”質的研究法マッピング,サトウ・春日・神崎編,新曜社,2019, pp. 160-167.

4) I. Milojevic′ and S. Inayatullah, “Narrative foresight,” Futures, vol. 73, pp. 151-162, 2015.