- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00389

- 公開日: 2024.12.20

- 著者: 富澤 宏之

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.10, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

研究資金の大学教員への配分

-研究者個人レベルのデータによる分析-

日本の研究力を支える重要な基盤である大学の研究資金について、大学教員の個人レベルのデータを分析した。大学の教員に配分され個人で使途を決めることができる研究資金の総額の推計値は3,652億円であり、統計上の研究開発費(3.1兆円)の大部分は組織レベルで使用され、研究者個人に配分されるのは一部にすぎないことを示した。また、教員に配分された研究資金では外部資金が内部資金よりも大きな割合を占めており、教員個人レベルの研究は競争的資金をはじめとする外部研究資金に強く依存していることを示した。この研究資金の分布の分析から、教員の2割強が研究資金を全く配分されていなかったことや、60万円を超える研究資金を使用した教員は半数以下であることなどを明らかにする一方で、研究資金が500万円以上の教員が全教員の8.9%(1万5千人)であるなど、高額の研究資金を得た教員の数的規模も示した。

キーワード:大学教員,研究資金の配分,競争的資金,ミクロデータ,FTE調査

1. 個人レベルの研究資金データを分析する必要性

今日、日本の“研究力”が低下しているという認識は広く共有され、科学技術イノベーション政策上の大きな問題となっている。研究力低下の要因については、人材、資金、環境などの面から様々な指摘や分析がなされているが、特に「資金」は、研究の各段階や諸要素と直接的に関係しており、また、人材や環境に関する問題も「資金」に関連していることが多いため、日本の研究力の問題を検討する際の主要な分析対象となっている。そのような分析では、統計上の研究開発費、政府の科学技術予算、大学の運営費交付金などが基本的なデータとして用いられることが多い。これらの研究資金のデータは、研究機関の活動のために支出される資金を網羅的に表していることは確かである。しかし、科学研究の動向を分析するためのデータとしては、以下のような限界がある。

1). 組織レベルの研究資金を集計したマクロデータであるため、研究者個人というミクロレベルの研究資金の統計的分布が分からない。また、少数の“恵まれた”研究者への研究資金の集中が起きている場合、研究資金のマクロ集計値や平均値には、そのような“恵まれた”研究者に配分された研究資金の状況が強く反映されてしまい、人数的には多数派である“恵まれない”研究者の置かれた状況が反映されていない可能性がある。

2). 研究者自身の人件費や研究施設の建築費など、通常、研究者個人が使途を決定できない資金の占める割合が大きく、研究の現場の状況を分析するデータとしては適していない面がある。例えば、研究者個人レベルの研究資金が増加ないし減少したとしても、はるかに大きな割合を占める人件費等の変動に隠されてしまえば、実態の把握は困難である。

このような認識に基づき、本稿では、研究者個人レベルの研究資金データの試行的な分析について述べる注1。この分析には2つの大きな狙いがある。一つは、研究資金のミクロデータの統計的分布を検討することである。これにより、研究資金の平均金額を見るだけでは分からない、研究者間の資金の“格差”や、資金が豊富な研究者あるいは不足している研究者がどの程度いるのか、といったことを明らかにすることを意図している。もう一つは、研究者個人が使途を決定できる研究資金(言い換えるなら研究者個人に“実際に届いた”研究資金)がどの程度あるかを示すことである。これにより、これまで知られていた以上に日本の大学では個人レベルで研究資金が不足している研究者が多いという状況を具体的に示すことができるであろう。

2. データの概要

日本において、研究者個人レベルの研究資金に関するデータは限られている。文部科学省が約5年ごとに実施している「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」1)の調査データに、大学研究者の個人レベルの研究資金に関するデータが含まれているが、このことは余り認知されていない。この統計調査(以下「FTE調査」と呼ぶ)は、研究開発統計で必要となる大学研究者の研究従事率の測定を主目的とした調査であるが注2、研究資金についても調査している。本稿では、この調査の研究資金データを主に用いて、大学教員の個人レベルでの研究資金の配分状況について分析する。このデータは、「各教員が使途を決定できる研究資金」の金額についての研究者個人の回答に基づいており、個々の研究者に配分される研究資金の実態を比較的よく表すデータであると考えられる。また、日本の大学研究者全体を母集団とするサンプル調査であるため、研究者個人レベルのミクロデータでありながら、マクロ的な網羅性を備えたデータでもある。

なお、FTE調査は直近では2023年度に実施されているが、研究資金の分析にはかなりの時間が必要と考えられることや、その分析をより有効なものとするためには、それ以前の調査データの分析を深めておくことが有用である。そのため、本稿では前回調査である2018年調査のデータの分析結果について述べる。2018年調査は、2017年度の一年間を対象期間としている。また、FTE調査は、総務省統計局が実施している「科学技術研究調査」で把握されている大学等の「教員」、「大学院博士課程の在籍者」、「医局員」、「その他の研究員」が調査対象(母集団)であるが、本稿では、これらの中で最も人数が多く、研究資金の使用に関して強い影響力を有していると考えられる「教員」に対象を限定し、しかも集計対象を「大学の学部」(大学院の研究科を含む)に所属する教員(166,230人)に絞っている注3。これは、研究資金の全般的規模や配分メカニズムが大きく異なる短期大学や大学附置研究所、大学共同利用機関などを除くことで分析結果の解釈を明確にするためである。

さらに本稿では、分析結果の比較対象として、総務省統計局の「科学技術研究調査」の公表データ、及び内閣府が公表している大学等の予算執行データを援用する。

3. 大学教員の個人レベルの研究資金の分布

3.1 研究資金全体の分布

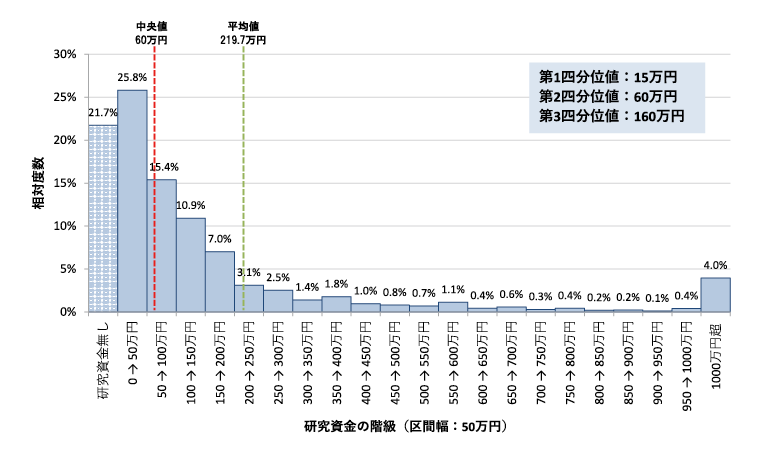

大学教員に対する研究資金の配分の全体的な状況を見るために、図表1に、各教員個人の研究資金額について、金額階級別の相対度数分布を示した。

図表1から読み取れるように、研究資金の分布は左側(低額側)に強く偏っている。研究資金の中央値は60万円であり、日本の大学教員の半数は研究資金が60万円以下であることが分かる。一方、平均値は220万円であるが、これはパーセンタイル81.8%(上位18.2%)に位置しており、研究資金の分布の中でかなり上位である。このような研究資金の分布のデータから、低額側の教員について、以下のようなことが言える。

- ○研究資金が0円の教員は21.7%(3万4千人)

- ○教員の半数は研究資金が60万円以下

- ○研究資金が100万円以下の教員は62.9%、200万円以下の教員は80.9%

また、高額側の教員については、以下のようなことが言える。

- ○研究資金が500万円以上の教員は8.9%(1万5千人)、1,000万円以上の教員は4.3%(7千人)

- ○研究資金の上位10%の教員に研究資金総額の64%が集中、上位20%の教員に研究資金総額の77%が集中

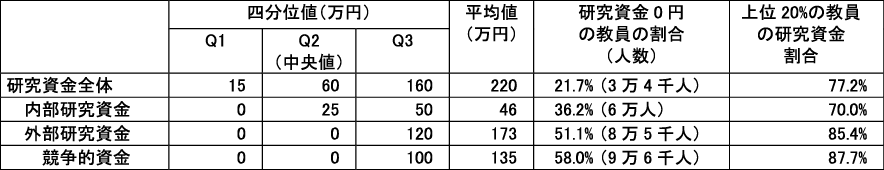

次に、図表2に研究資金全体を内部研究資金と外部研究資金に区分した内訳、さらには外部研究資金の内数である競争的資金についての主要な記述統計量を示した。これによると、いずれの研究資金についても、中央値より平均値がはるかに高額であるが、内部研究資金は中央値が25万円、平均値が46万円であり、両者の差異は比較的小さい。

少数の教員に研究資金が集中する状況を示す指標として、上位20%の教員の研究資金割合を見ると、研究資金全体では77.2%となっている。このような、一部の構成員に資源量や生産量などが集中する傾向は、“富の8割は人口の2割によって所有される”という意味で「80:20の法則」や「パレートの法則」などと呼ばれるが、ここでは77.2%の資金が20%の構成員に集中しているので“80:20”に比較的近い集中度となっている。

しかし、研究資金を内部研究資金と外部研究資金に分けた場合、両者の状況はかなり異なる。内部研究資金の上位20%の教員の資金割合は70%であり、“80:20”よりもかなり集中度が小さい。内部研究資金は、経済活動などで典型的な資源配分よりも偏りが小さい配分がなされていることが分かる。一方、外部研究資金の上位20%の教員の資金の割合は85.4%であり、さらに、競争的資金の場合、その割合は87.7%にまで高くなり、経済活動などで典型的な“80:20”より、かなり集中度が高いことが分かる。

次に、内部研究資金と外部研究資金の関係について考察する。Q3(第3四分位値)の金額を見ると、研究資金全体では160万円であるのに対し、内部研究資金は50万円、外部研究資金は120万円である。このように、内部研究資金は上位25%の位置でも50万円にすぎないことから、研究資金全体の金額が高い教員ほど、外部資金を獲得している割合が高いと考えられる。

競争的資金については、2017年度の一年間に競争的資金を配分された教員は42.0%(7万人)であり、これは“意外に多い”と見えるかもしれない。これについて検討すると、まず、科学研究費補助金事業の採択数(新規+継続)は2017年度では75,563件であるが、これは大学教員以外に配分された分も含むため、その何割かが競争的資金を配分された大学教員であろう。例えば、半数とすれば4万人弱である。そして、当然、科学研究費助成事業以外の競争的資金制度もあるため、競争的資金全体では、それよりも配分された教員数は多いはずである。このように考えると、ここで示された42.0%(7万人)という数は、競争的資金を配分された大学教員の割合・人数としては、特に不自然な推計結果ではないと言える。

3.2 学問分野別の研究資金の分布

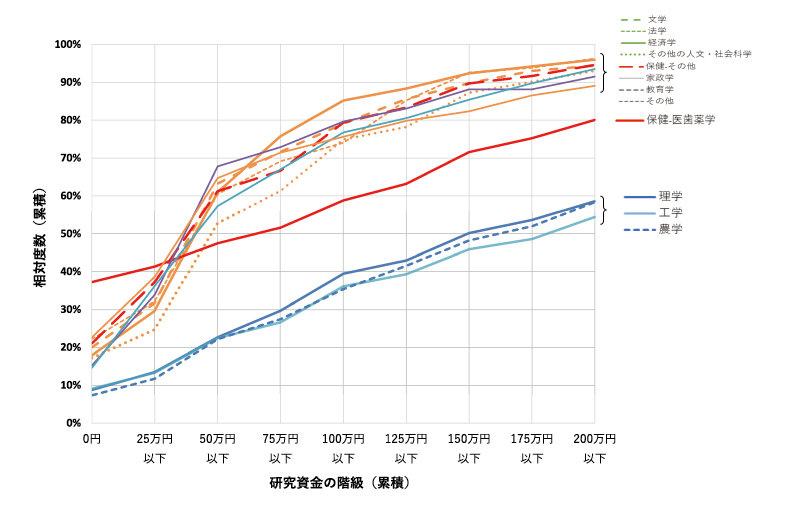

大学教員の研究資金の分野による違いを見るために、図表3に学問分野別に研究資金の相対度数分布を累積値で示した。この学問分野は、教員個人の専門分野ではなく、教員が所属する学部・研究科の学問分野であり、12分野に分類されている。また、この図表では、研究資金が200万円以下の教員(全教員の80.9%)に限定して示している。

図表3では、12の学問分野は、研究資金額の分布状況により、[A]理学・工学・農学(3分野)、[B]保健-医歯薬学(1分野)、[C]人文・社会科学やその他(8分野)、の3つのグループに分かれている。このうち研究資金が少額の教員が最も少ないのは[A]理学・工学・農学である。すなわち、研究資金が0円の教員は1割未満、研究資金が100万円以下の教員は4割未満であり、他の9分野よりも小さい割合となっている。逆に、200万円以上の研究資金を有している教員が4割以上であり、高額の研究資金を有する教員の割合が他の分野より大きいことが分かる。

一方、保健-医歯薬学は、研究資金が0円の教員の割合が37.2%であり、12分野の中で最も大きい。しかし、保健-医歯薬学の相対累積度数の折れ線は、人文・社会科学やその他の8分野よりも、むしろ理学・工学・農学に近い傾きとなっている。保健-医歯薬学は、研究資金が全くない教員の割合は最も大きいものの、研究資金を有している教員については、理学・工学・農学(3分野)に近い分布となっていることが分かる。

人文・社会科学やその他の8分野については、50万円以下の教員が半数以上を占め、100万円以下の教員は7割以上、150万円以下の教員は8割以上を占めている。人文・社会科学の教員の研究資金が比較的少額であることは周知のことであるが、その他の分野、すなわち、医歯薬学以外の保健(看護学など)、家政学、教育学、その他(各種の学際分野など)の教員の研究資金が人文・社会科学と同程度であることは、これまで明確に示されていなかったと思われる。なお、看護・福祉系や各種の学際分野は、1990年頃から30年以上にわたって研究科・学部・学科の新設や大学定員の拡大が続いた分野であり、これらの分野の教員に配分される研究資金は少額であることが分かる。

3.3 教員の職位による研究資金の違い

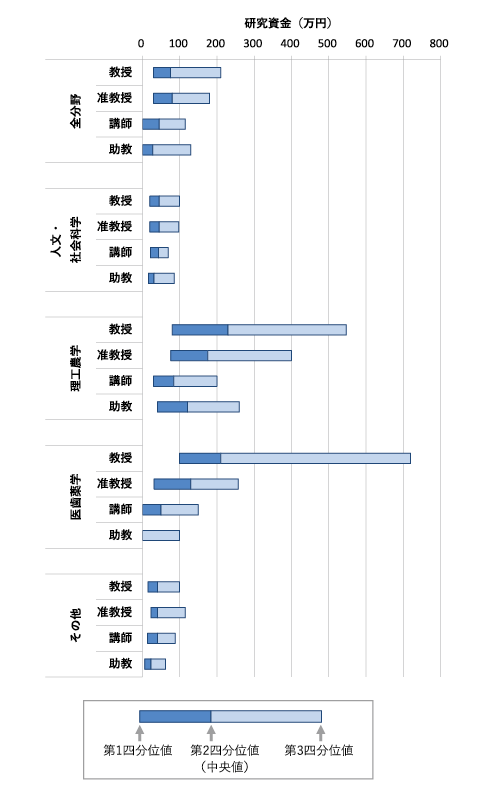

図表4には、教員の職位別の研究資金分布を四分位値で示した。ここでは、全分野だけでなく、元データの12の学問分野を集約した4分野別にも示している。

職位による違いが最も大きいのは「医歯薬学」分野である。教授については、第1四分位値と第3四分位値が図表に示した全ての分野の中で最も大きく、中央値に関しても「理工農学」に次いで大きい一方で、助教に関しては中央値が0円であり、半数以上が研究資金を有しておらず、講師に関しても第1四分位値が0円であり、講師の1/4以上が研究資金を有していない。

「理工農学」も職位による違いが明確に表れており、助教の方が講師よりも金額が大きいものの、教授、准教授、講師については職位順に金額が大きくなっている。

一方、「人文・社会科学」と「その他」分野では、職位による研究資金の違いは大きくない。また、いずれの職位とも、第1四分位値は25万円未満、中央値は50万円未満、第3四分位値は100万円未満に収まっている。

図表4の全体で特に目立つことは「医歯薬学」と「理工農学」の教授の中央値が200万円を超え、第3四分位値については、「医歯薬学」では720万円、「理工農学」では547万円と高額なことである。研究資金上位25%の人数は、「医歯薬学」では2,000人、「理工農学」では4,600人であり、これらの教授は、それぞれ720万円以上と547万円以上という高額の研究資金を有していることが分かる。

4. 教員個人レベルの研究資金と大学組織レベルの研究資金のマクロ集計値での比較

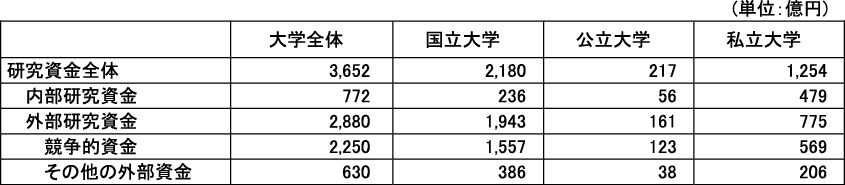

FTE調査による大学教員の個人レベルの研究資金データについて、前節まではミクロデータを分析したが、ここでは、それを集計したマクロデータについて検討する。図表5に大学教員の個人レベルの研究資金についてのマクロ集計値(総額の母集団推計値)を示した。研究資金全体は3,652億円であるが、内部研究資金は772億円、外部研究資金は2,880億円である。組織レベルの研究開発費の場合、内部研究開発費の方が外部から受け入れた研究開発費よりもはるかに多額であるが、ここで示した個人レベルの研究資金においては、外部研究資金の方がはるかに多い。このことから、運営費交付金をはじめとする内部資金は、主に組織レベルで使用され、教員個人に配分される部分は少ないと考えられる。

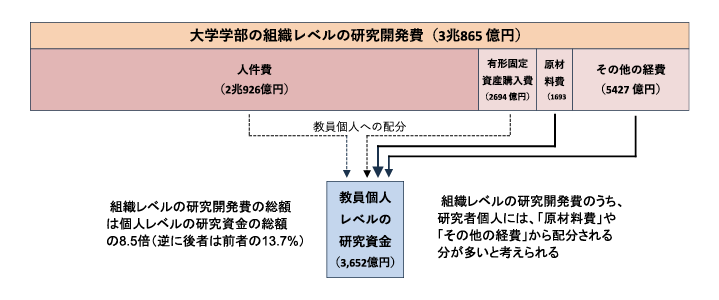

次に、個人レベルの研究資金の総額を組織レベルの研究開発費の総額と比較する(図表6)。組織レベルの研究開発費(総務省統計局「科学技術研究調査」のデータ)は、3兆865億円である。これは、個人レベルの研究資金の総額(3,652億円)の8.5倍であり、両者は大幅に異なる。このことから、研究開発統計上の研究開発の大部分は、組織レベルで使用され、教員個人に配分される(あるいは研究者個人に届く)のは、ごく一部であると考えられる。

5. 内閣府による国立大学の研究活動費データとの比較による考察

ここでは、内閣府が収集・整備した国立大学等の研究活動費のデータを、前節で示したFTE調査による研究資金データのマクロ集計値と比較する。ここで用いる内閣府のデータは、国立大学と大学共同利用機関法人の研究者の予算執行額データであり、人件費(年収)は含んでいない研究活動費であると説明されている6)。これは予算執行額のデータであることから、組織レベルの資金も含まれている可能性があるが、基本的には個人レベルの研究資金データと考えられる。

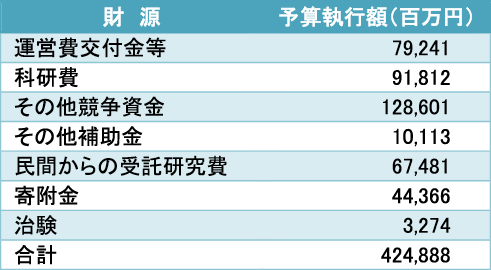

図表7に、内閣府のデータの基本的な集計表を示した。それによると、2018年度における国立大学と大学共同利用機関による予算執行額の合計は4,249億円である。これは、図表5に示した2017年度における国立大学の研究資金の推計額2,180億円と比べて約2倍であるが、図表6での比較のような大きな差異(8.5倍)ではなく、また、4,249億円の方には大学共同利用機関の予算執行額が含まれていることから、両者は異なる方法で別々に実施した調査のデータとしては、ある程度近い金額であるという見方もできる。

図表7の財源別の内訳を見ると、「運営費交付金等」を財源とした予算執行額は792億円であり、政府から公表されている国立大学運営費交付金の総額(2018年度で1兆2,214億円)の15分の1以下という小さい金額となっている。これは、図表7のデータには人件費(年収)が含まれていないことが主な要因である可能性が高い。また、「科研費」が918億円、「その他の競争的資金」が1,286億円であり、「運営費交付金等」よりもかなり大きい金額となっており、これらの競争的資金は、研究者個人レベルの研究活動においては、「運営費交付金等」よりも重要な財源となっていることが分かる。

次に、内部資金と外部資金のそれぞれについて、内閣府データ(図表7)とFTE調査データ(図表5)を比較する。まず、内部資金と考えられる内閣府データの「運営費交付金等」(792億円)をFTE調査データの国立大学の「内部資金」(236億円)と比較すると、3倍以上と大きな違いがある。

一方、内閣府データの外部資金と考えられる部分(「運営費交付金等」以外の合計)は3,456億円であるが、これはFTE調査データの国立大学の「外部資金」(1,943億円)の1.8倍となっており、内部資金よりも両データの差異は小さくなっている。また、内閣府データの競争的資金(「科研費」と「その他の競争的資金」の合計の2,204億円)は、FTE調査データの国立大学の「競争的資金」(1,557億円)の1.4倍であり、かなり近い金額となっている。

以上より、外部資金や競争的資金については、内閣府データとFTE調査データの違いはそれほど大きくはないことが確認できた。これらのデータは国立大学における研究者の個人レベルの外部資金についての実態をある程度よく表していると考えられる。一方、内部資金に関しては、両データの違いが大きいが、これは、内閣府データには、研究者個人レベルの予算執行額だけではなく、組織レベルの予算執行額が含まれていることによる可能性がある。ただし、FTE調査データの3倍以上である内閣府データ(792億円)についても、組織レベルの研究開発費のマクロデータ(1兆298億円注4)に比べてはるかに少額であることから、大学全体についての組織レベルの研究開発費のうち、教員や研究者に配分される研究資金はごく一部であるという解釈はここでも支持されると考えられる。

予算執行額の財源別内訳

6. まとめと考察

本稿では、大学教員の個人レベルの研究資金データを分析し、2017年度において日本の大学の学部所属教員の2割強が研究資金を全く有していなかったことや、60万円を超える研究資金を使用した教員は全体の半数以下であることなどを明らかにした。一方、研究資金が500万円以上の教員が全教員の8.9%(1万5千人)であるなど、高額の研究資金を得た教員の状況も示した。また、内部研究資金については、50万円を超える金額を配分された教員は全体の25%以下であるなど、多くの教員の内部研究資金が少額であることも示した。さらに、競争的資金を配分された教員は全教員の42.0%(7万人)という結果も得られた。

このような個人レベルの研究資金の日本全体についての総額の推計値は3,652億円であった。これは、統計で報告されている大学の研究開発費(3.1兆円)の14%に過ぎず、統計上の研究開発費の大部分は組織レベルで使用され、研究者個人に配分されるのは一部にすぎないことを示している。また、この総額の内訳を見ると、外部研究資金が内部研究資金よりもはるかに大きな割合を占めており、教員個人レベルの研究は、競争的資金をはじめとする外部研究資金に強く依存していることが分かる。

これらの結果は、統計上の研究開発費の解釈や活用方法について強い注意を喚起する。例えば、統計上の研究開発費を研究者数で除した「研究者一人当たりの研究開発費(の平均値)」は、研究者個人が現場レベルで使用する研究資金額とは大幅に異なる組織レベルの研究開発費の金額を、形式的に研究者一人に当てはめようとする計算方法であることを示唆している。また、このような平均値による指標は、研究者個人レベルの研究資金分布において極端に金額の大きいごく一部の研究者の影響を強くうけるため、大部分の研究者の状況からかけ離れていることも分かる。

以上のとおり、研究者個人レベルの研究資金データは、我が国の研究費の配分状況を分析するうえで有用なデータであることを示した。今後、5節で取り上げた内閣府の調査データも含め、個人レベルでの研究資金等のデータの収集・整備と分析が進むことが期待される。

注1 本稿で提示する集計データの主なものは既に公表済み2~4)であるが、本稿では、研究費の研究者個人への配分の分析に焦点を絞って再構成し、解釈を深めるとともに新たな考察を加えた。

注2 OECDが策定した研究開発統計の国際的な基準では、研究開発人材の測定を物理的な人数(head counts)とフルタイム換算(Full-time equivarent, 以下「FTE」)の両方で行うことが勧告されている。このFTEは、研究者の全職務時間のうち研究開発に費やした時間が占める割合によって測定される。特に大学所属の研究者は、教育などの研究外業務にも従事することが多いため、その人数やマンパワーを適切に計測するためには、FTEによる測定が重要である。

注3 本稿で対象とした「大学の学部」所属の教員(166,230人)は、大学等の教員全体(192,761人)の86%を占める5)。

注4 図表には示していないが、これは総務省統計局「2018年科学技術研究調査」5)による「国立大学」の「大学の学部」の研究開発費である。

参考文献・資料

1) 文部科学省,『大学等におけるフルタイム換算データに関する調査報告書』(2018年調査)

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1418365_02.pdf

2) 富澤宏之,「大学教員の研究費と研究時間に関する個人レベルのデータの分析」,『第34回年次学術大会講演要旨集』,研究・イノベーション学会,pp.428-432,2019年

3) 富澤宏之,「大学研究者の研究資金のミクロデータ分析:研究資金の分布とその変化」,『第35回年次学術大会講演要旨集』,研究・イノベーション学会,pp.706-710,2020年

4) 富澤宏之,「大学研究者の研究資金と論文生産に関するミクロデータによる試行的分析」,『第36回年次学術大会講演要旨集』,研究・イノベーション学会,pp.705-709,2021年

5) 総務省統計局,「2018年科学技術研究調査報告」,2019年

6) 内閣府,「e-CSTIを活用した資金配分と論文アウトプットの関係性の分析について」,2023年

https://e-csti.go.jp/wp-content/uploads/2023/03/e-csti-2-kenkyu-funding-report_202303.pdf