- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00070

- 公開日: 2017.3.25

- 著者: 予測・スキャニングユニット

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.3, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

持続可能な「高齢社会×低炭素社会」の実現に向けた取組

(その2 地域における理想とする暮らしの姿の検討)

科学技術予測センターでは、「2035年の持続可能な“高齢社会×低炭素社会”の実現に向けた取組」の調査を行っている。これは、高齢化が加速する中ですべての世代の生活の質向上を図るために今何をなすべきか、そして地元資源を生かした地域の活性化とともに、低炭素社会の構築には、科学技術がどのように貢献できるかといった示唆を得ることを目的としている。文献調査とワークショップ(WS)の手法を用い、科学技術に関連する専門家だけではなく多様な関係者の参画を得て実施している。

上述の背景の下、4地域(北九州市(福岡県)、上山市(山形県)、久米島町(沖縄県)、八百津町(岐阜県):WS開催順)においてWSを開催し、2035年頃の理想とする暮らしの姿についてディスカッションを行った。各地域とも、地元の産業界、大学、行政、市民、金融機関からの代表者が20名前後参加した。北九州市では、ICTの活用等により世代間の社会的役割分担が循環する仕組みが構築され、生活、仕事、学び、遊びそれぞれの垣根が低くなった地域コミュニティを理想とする社会が描かれた。上山市では、温泉を生かし、地域の自然を慈しむゆとりある生活と、まちの外から観光客を呼び込み、活気あるまちづくりを理想とする未来が提案された。久米島町では、海洋深層水や海産物といった、島の特徴や海の恵みを生かしたビジネスや観光で町全体がにぎわっており、こうした姿が「久米島モデル」として周知され、特産品だけでなく久米島自体がブランド化している姿が描かれた。八百津町では、ゆとりを持って豊かな自然の中で田舎暮らしを楽しむこと、及びそういった生活スタイルを特徴として外部から人を呼び込むことが理想として掲げられた。

今回選定した4地域の環境(外部条件)は、いずれも日本国内の多くの地域と共通点を持つことから、様々な形で参考になると思われる。

1. はじめに

科学技術予測センターでは、2016年度、低炭素、高齢、地域をキーワードとして、2035年頃の理想とする暮らしの姿及びその実現に向けた戦略を検討する予測調査を実施中である。この調査では、高齢化が加速する中で、地域資源を生かした社会の活性化、低炭素社会の構築、すべての世代の生活の質向上を図るために、科学技術に対する示唆を得ることを目的として、科学技術に関連する専門家だけではなく多様な関係者の参画を得て検討を行っている。

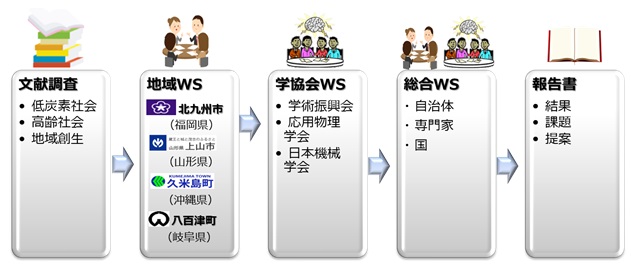

本調査は図表1に示すように文献調査とワークショップ(WS)で構成されている。文献調査では低炭素社会と高齢社会に関して論点整理を行った。次いで、2035年の理想とする暮らしの姿の検討を行うために、諸要件を考慮して4地域を選定し、多様な関係者の参加による地域WSを開催した。続いて、理想とする暮らしの姿に寄与する技術やシステムを探るため、学協会の協力の下に学協会WSを開催した。最後に、地域での結果と学協会での結果をそれぞれ発表し、総合的な検討を行うための総合WSを開催した。

前稿(その1)では、文献調査によりテーマに関する論点抽出を行った結果を報告した1)。そこで本稿では、全国4地域でWSを開催して2035年の理想とする暮らしの姿について検討を行った結果を報告する。

2. 対象地域の選定

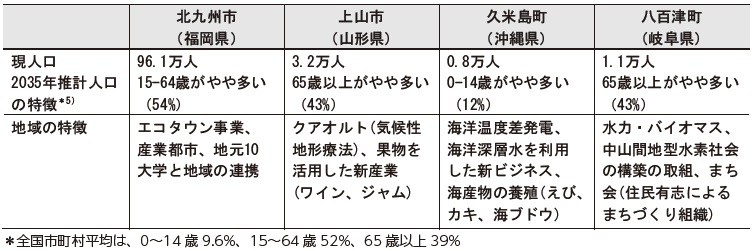

本調査は、地理的分散も考慮しつつ、地域の資源や特徴を生かした産業化や再生など、地域のポテンシャルを生かす方向に重点を置いて対象地域の選択を行い、図表2に示す北九州市(福岡県)、上山市(山形県)、久米島町(沖縄県)、八百津町(岐阜県)の4地域(WS 開催順)を選定した。

低炭素社会に関連した特徴については、環境未来都市(被災都市6を含む11都市)に指定されている北九州市の取組2)と、今後世界的に実用化が期待される海洋を利用した発電の実証実験3)を行っている久米島町に着目した。

高齢社会に関連した特徴については、上山市のクアオルト(気候性地形療法)や久米島町の海洋深層水を利用した商品開発、北九州市のロボット産業など、実際に活用され、産業利用が進んでいる点に着目した。また、地域創生に対して市民参画による政策検討を定期的に実施している4)八百津町など、独自の強みを持つ地域を選定した。

3. 検討手順

各地域において、地元の産業界、大学、行政、市民、金融機関から約20名の参加によりWSを開催し、地域の2035年頃の理想とする暮らしの姿についてディスカッションを行った。WSでは、多様な関係者が混在するように全体を4-5のグループにセットした。

作業は、日常生活の様々なシーン(住む、働く、遊ぶ等)ごとに2035年の理想とする暮らしの姿(ありたい姿)を各自検討し、次に抽出された暮らしの姿と高齢社会・低炭素社会との関係性について検討を行った。その上で、理想とする暮らしの姿の実現のための戦略を市民、大学、産業界、自治体、国などの主体別に検討した。そしてまとめとして、理想とする暮らしの姿を絵とキャッチコピーで表現した。グループごとのディスカッションののち、全員で総合討論を行う時間を設け、各グループの検討結果を共有した上で、地域の優位性や今後の発展可能性などについて議論した。

4. 検討結果

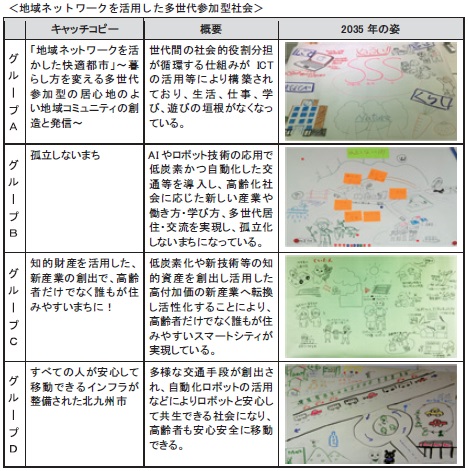

4-1 北九州市

北九州市では、ICTの活用等により世代間の社会的役割分担が循環する仕組みが構築され、生活、仕事、学び、遊びそれぞれの垣根が低くなった地域コミュニティを理想とする社会が描かれた6)。低炭素の観点では、人工知能やロボット技術の適用により自動化した多様な交通が導入され、ロボットと安心して共生できる誰もが住みやすいスマートシティが実現されている。また、低炭素化や新技術等の知的資産を創出・活用した高付加価の新産業へ転換し地域経済の活性化が図られている、といった将来像が描かれた。各グループでの検討概要を図表3に示す。

4-2 上山市

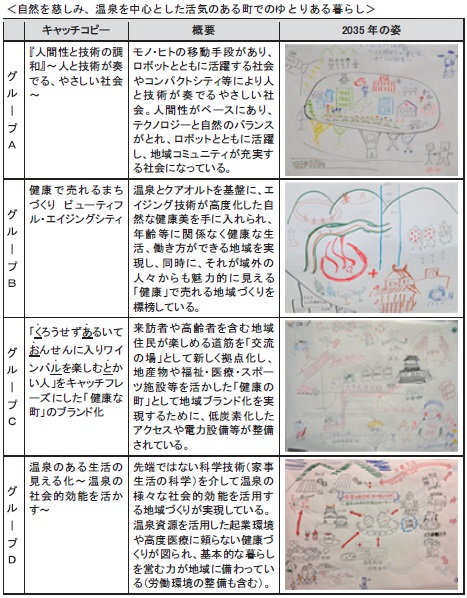

上山市では、温泉を生かし、地域の自然を慈しむゆとりある生活と、まちの外から観光客を呼び込み、活気あるまちづくりを理想とする未来が提案された。図表4に示すように、市の事業7)として既に実施されている地形を生かしたクアオルト8)による健康づくりや、ワインや干し柿、ラ・フランス、サクランボなどの特産品を活用したイベントで地域を活性化すると同時に、地域の自然を大切に守り、ストレスなくゆったりと暮らす姿が理想として描かれた。

4-3 久米島町

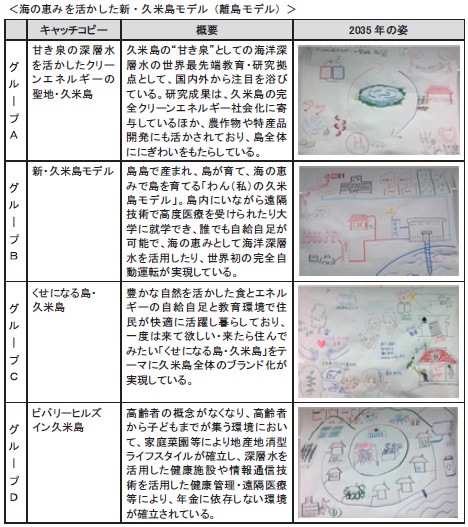

久米島町では、海洋深層水や海産物など、島の特徴や海の恵みを生かしたビジネス及び観光で町全体がにぎわっており、こうした姿が「久米島モデル」として広く周知されることで、特産品だけでなく久米島自体がブランド化している姿が描かれた9)。現在、町内に海洋温度差発電や海洋深層水を利用した研究拠点10)が設置されているが、将来は更に様々な関連ビジネスが広がり、雇用創出と定住者増につながっている。遠隔医療・教育が発達するとともに、移動手段も低コスト化することにより離島のマイナス面が解消され、島全体を使った社会実装実験や、自然探検のロールプレイングゲームなど、離島の強みが生かされ、頻繁に発生する台風などの自然災害への対策もなされている姿が描かれた。概要を図表5に示す。

4-4 八百津町

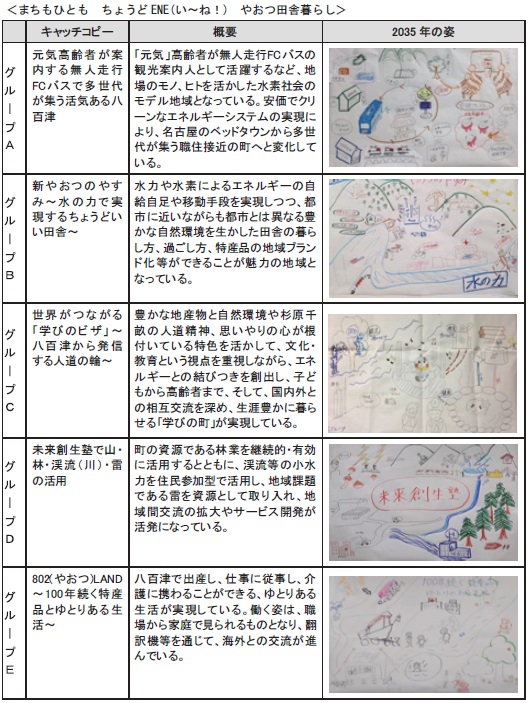

八百津町では、ゆとりを持って豊かな自然の中で田舎暮らしを楽しむこと、及びそうした生活スタイルを特徴として人を外部から呼び込むことが理想として掲げられた11)。ただし、勤労環境にも配慮することが必要であり、個人事業主、在宅勤務、サテライトオフィスなど、何らかの手段によって都市居住でなくても仕事ができる環境が整っていることが前提であることが指摘された。また近郊の都市へのアクセスが良好であり、ヒトやモノの双方向の移動がスムーズに行われることも、理想の暮らしを実現する条件として挙げられた。低炭素社会関連では、水力・バイオマス発電と水素製造によってエネルギーの地産地消を図ること、高齢関連では、元気な高齢者世代と若い世代が交流しつつ市民が主体的にまちづくりに関わることが示された。概要を図表6に示す。

5. 低炭素及び高齢の視点から取り組むべき課題

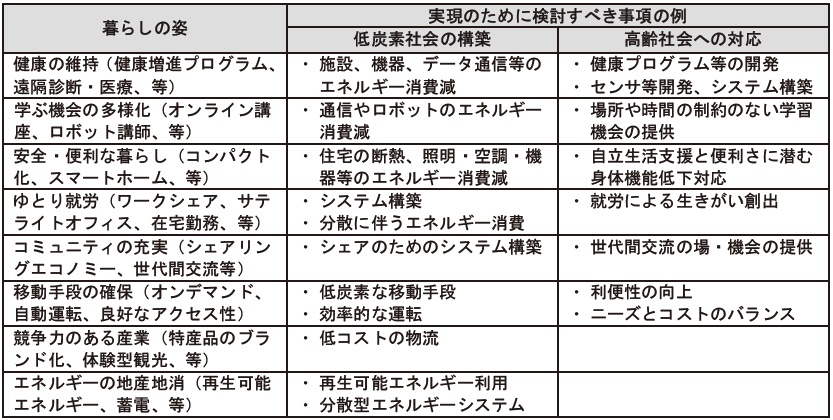

4地域のWSで抽出された2035年の理想とする暮らしの姿から、本調査のテーマである低炭素社会の構築や高齢社会への対応のために検討すべき事項の例をまとめたものを図表7に挙げる。

低炭素社会の構築にはエネルギーの地産地消が必須であり、一方で日々の生活でのエネルギー消費をどう抑えるかが主要な課題として浮かび上がっている。意識しなければふだんの生活において影響を感じることの少ないエネルギーや環境に関しては、例えば省エネルギー行動の見える化や、ゲームのような行動を通じて、無意識のうちに環境保全や省エネ行動を達成するといった経験をサポートする技術が求めらている。

高齢社会への対応については、地域資源を活用した健康づくりがどの地域でも挙げられている。すべての住民が幸福を感じる暮らしには、生活環境のスマート化やそれに伴うモバイル端末の活用と同時に、顔の見える多世代間のコミュニケーションも地域づくりに重要であることが指摘されている。

しかしながら、低炭素、高齢、地域創生は、住民の立場からは必ずしも同じプラス方向を向いているとは限らず、また地域によっても興味の対象が異なることから、当然優先順位にも違いが見られる。リスクも考慮しながら、自然資源や資金などの制約の下での最適解を探索することも重要である。地域資源を最大限に生かし、より良い未来を作るには、俯瞰的な視野を持って技術的・社会的な両立策を探る必要があろう。

6. 最後に

今回のWSは、自治体と市民や金融機関なども交えたスタイルで実施した。ふだん余り対話をすることのない人々が未来を創造し共有する作業は、お互いを理解し合い視野を広げることにつながり、日常生活から産業発展まで幅広い将来像を得ることができた。

少子化や転出に伴う人口減少は、現時点で既に地域の様々な政策分野に課題を投げかけており、各地で施策が検討されている。しかし、そうした施策を策定しても具体的な戦略がなければ将来的に更なる悪化も懸念される。そのような中、今回選定した4地域の環境(外部条件)は、いずれも日本国内の多くの地域と共通点を持つことから、様々な形で参考になると思われる12、13)。

将来の課題解決に貢献できる科学技術に関する専門家からの提案は、理想とする暮らしの姿の実現に向け有用な手段の一つとなる。地域WSに引き続き実施した科学技術専門家によるWSの結果及び総合検討の結果については、次号で報告する。

謝辞

本調査に当たり、WS開催に多大な御協力をいただいた北九州市役所、上山市役所、久米島町役場、八百津町役場の関係者の皆様、またWS に御参加くださった皆様に感謝いたします。

参考文献

1)持続可能な「高齢社会×低炭素社会」の実現に向けた取組(その1 文献調査)、STI Horizon Vol.2 No.4、科学技術予測センター 予測・スキャニングユニット、2016年:http://doi.org/10.15108/stih.00057

2)環境モデル都市と環境未来都市:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/pdf/kankyo_gaiyo.pdf

3)沖縄県海洋温度差発電実証設備:http://otecokinawa.com/

4)まち会:http://www.town.yaotsu.lg.jp/temp/info/75/20150924143823/「まち会」募集チラシ.pdf

5)日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)、国立社会保障・人口問題研究所

6)北九州市新成長戦略:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/fi les/000732633.pdf

7)上山市ホームページ:http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/

8)蔵王かみのやま温泉クアオルト:http://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/site/kurort/

9)久米島町ホームページ:http://www.town.kumejima.okinawa.jp/sightsee/sightsee_index.html

10)沖縄県海洋深層水研究所:http://www.pref.okinawa.jp/odrc/welcom2odrc.html

11)八百津町ひと・まち・仕事戦略:http://www.town.yaotsu.gifu.jp/

12)未来社会提言研究レポート「地方創生」、株式会社三菱総合研究所、2015年

13)未来への選択、経済財政諮問会議 専門調査会「選択する未来」委員会、2014年