- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00065

- 公開日: 2017.02.27

- 著者: 池田 雄哉

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.3, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

日本企業によるイノベーションの実像

-『第4回全国イノベーション調査統計報告』-

科学技術・イノベーションに対する政策形成では、客観的なエビデンスに基づく合理的かつ透明性の高いプロセスが求められている。こうした背景のもと、各国では、国際標準に準拠した統計調査を実施して、企業のイノベーションやイノベーション活動の状況・動向を把握している。我が国では、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が「全国イノベーション調査」を実施しており、2015年に実施した最新の第4回調査の結果を公表した。本稿では『第4回全国イノベーション調査統計報告』として公表された調査結果をもとに、2012年度から2014年度にかけて日本企業が実現したイノベーションや実施したイノベーション活動について明らかにする。

キーワード:イノベーション,統計,企業,オープン・イノベーション,阻害要因

1. はじめに

経済成長の実現には、科学技術・イノベーションの創出が不可欠とされており、その実現に向けた効果的な科学技術・イノベーション政策の立案や評価等に資する客観的なエビデンスが求められている。こうした政策的な要求に応えるべく、OECD(経済協力開発機構)は、イノベーションに関するデータの収集や解釈を定めた国際標準『オスロ・マニュアル(Oslo Manual)』を公表しており注1、ここでのイノベーションの定義や調査方法論に準拠して、世界のおよそ100の国・地域では、企業のイノベーション活動の状況や動向を把握するための統計調査が実施されている。例えば、EU(欧州連合)加盟国及びEEA(欧州経済領域)締結国において実施されている「共同体イノベーション調査(CIS:Community Innovation Survey)」がこれに当たる注2。本調査の実施は、EC(欧州委員会)による法令(COMISSION REGULATION No.1450/2004)によってEU加盟国及びEEA締結国に義務付けられており注3、各国の調査結果はEurostat(欧州委員会統計総局)が公表するEuropean Innovation Scoreboard注4にまとめられている。

共同体イノベーション調査と同種の調査として、我が国では科学技術・学術政策研究所が「全国イノベーション調査(J-NIS:Japanese National Innovation Survey)」を実施している。この調査は統計報告調整法に基づく統計報告の徴収として2003年に初めて実施されて以降、現在では統計法に基づく一般統計調査として計4回の調査を重ねている注5。「全国イノベーション調査」は『オスロ・マニュアル』に準拠するだけでなく、「共同体イノベーション調査」における調査票等との調和が図られているため、特に欧州各国の調査結果と直接比較できる。そのため「全国イノベーション調査」の結果は、我が国の科学技術・イノベーション政策に資する基礎資料にとどまらず、OECD等が公表する国際比較にも活用されている注6。

科学技術・学術政策研究所は、「全国イノベーション調査」の第4回調査を2015年に実施し、その結果を『第4回全国イノベーション調査統計報告』として公表した。第4回調査では常用雇用者数10人以上を有する母集団企業380,224社の中から24,825社を標本抽出して調査票を発送し注7、12,526社から有効回答を得ている注8。また、調査対象となった企業の経済活動(産業分類)は一部のサービス業を除くすべてである。さらに、本調査は2012年度から2014年度の3年間を調査参照期間としており、調査の結果はこの3年間におけるイノベーション実現の有無や実施されたイノベーション活動の状況等を表すものである。

本稿では、新たに実施された第4回全国イノベーション調査の結果を紹介し、日本企業のイノベーション実現状況やイノベーション活動の実態等について明らかにする。なお、本稿は第4回全国イノベーション調査の一部を紹介したものであるため、詳細については統計報告(http://doi.org/10.15108/nr170)を御覧いただきたい。

2. イノベーション実現

2-1 イノベーション実現企業

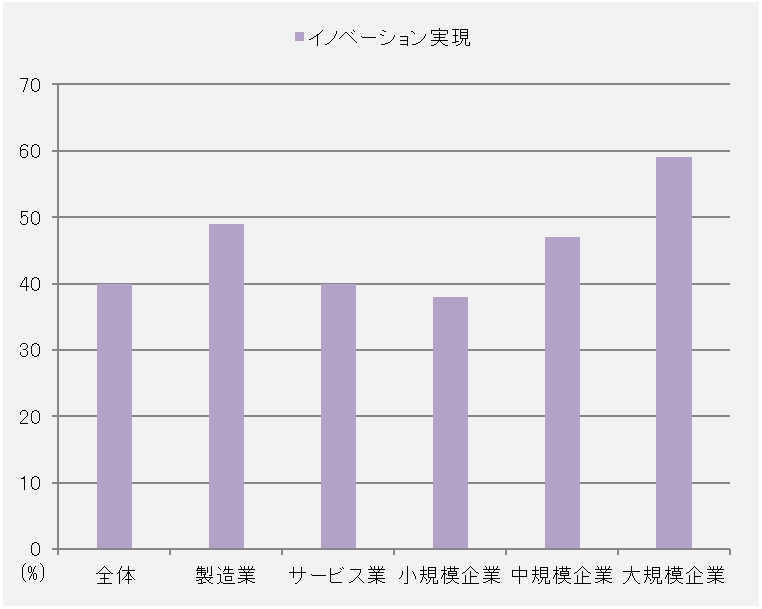

プロダクト・イノベーション注9、プロセス・イノベーション注10、組織イノベーション注11、又はマーケティング・イノベーション注12のいずれかを実現した企業を「イノベーション実現企業」と呼び、その割合を図表1に示す。2012年度から2014年度の3年間にかけて、全体の40%の企業がイノベーションを実現している。製造業(49%)はサービス業(40%)よりも実現割合が顕著に高く、日本企業のイノベーションは依然として製造業によって牽引されていると思われる。また、企業規模階級に応じて実現割合は高くなるが、これは規模の大きい企業の方が活動する事業範囲が広いことに起因すると考えられる注13。

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

2-2 イノベーションの実現割合-第3回調査からの変化

イノベーション実現企業の割合についての経時的な変化を確認するため、図表2にイノベーションの類型ごとの実現割合に関して第3回調査(調査参照期間:2009年度-2011年度)との比較を示す。プロダクト・イノベーションに注目すると、第3回調査と比べて、全体の実現割合は14%から12%へ減少している。しかしながら、大規模企業における実現割合は25%から27%へ増加しており、また、小規模企業における実現割合の減少幅は1%と小さい。その一方で、中規模企業における実現割合には19%から16%へと小さくない減少が見られる。その原因は、一般的に小規模企業が中規模企業よりも人材や資金等の制約に直面しやすく、生存のために、新しい製品・サービスを導入する必要性が相対的に高かったことにあるかもしれない注14。

以上の企業。サービス業の対象経済活動(産業分類)は、第4回調査と第3回調査で異なっている。第3回調査ではサー

ビス業のうち、CISが定める「中核産業(core industry)」についてのみ表章している。第4回調査では、中核産業だ

けでなく「非中核産業(non-core industry)」も含めてサービス業全体について表章している。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2014, 2016)

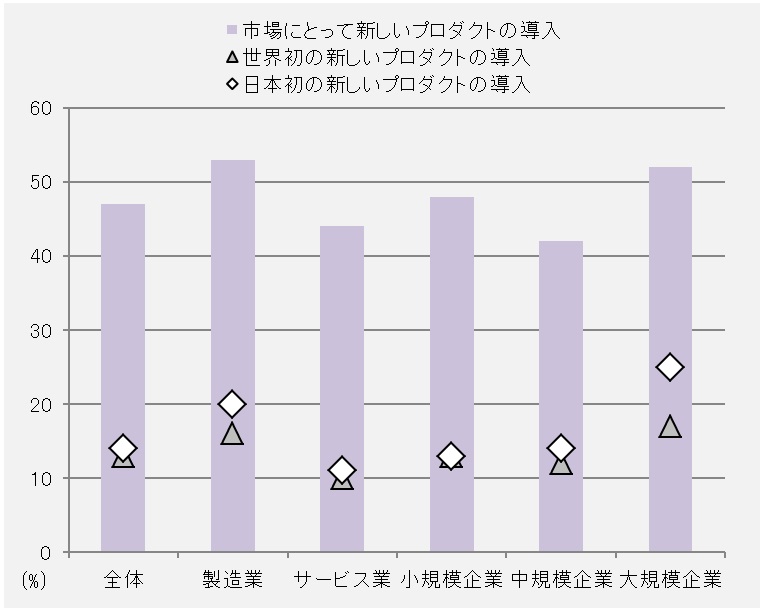

2-3 市場にとって新しいプロダクト・イノベーション:2012年度-2014年度

全国イノベーション調査では、自社にとって新しいプロダクトの導入であれば、既に他社によって導入されたプロダクトであっても、プロダクト・イノベーションに該当する。この調査では、こうした自社にとっての新しさを除いて、世界や日本などで初めて導入された市場にとって新しいプロダクトの導入について測定しており、その結果を図表3に示している。プロダクト・イノベーション実現企業全体では、およそ半数の47%が市場にとって新しいプロダクトを導入していた。より具体的には、プロダクト・イノベーション実現企業の13%が世界初、14%が日本初のプロダクトを導入していた。企業規模階級別に見ると、導入割合は小規模企業の方が中規模企業よりも高い。図表2で示したように、自社にとって新しいプロダクトの導入を含むプロダクト・イノベーション実現では、導入割合は企業規模階級に応じて高くなっており、中規模企業の方が小規模企業よりも導入した企業の割合が高かった。しかしながら、図表3の結果は、より新規性の高いプロダクトについては、小規模企業の方が中規模企業よりも高い割合で導入していたことを示している。

(対プロダクト・イノベーション実現、単位:%)

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

3. イノベーション活動

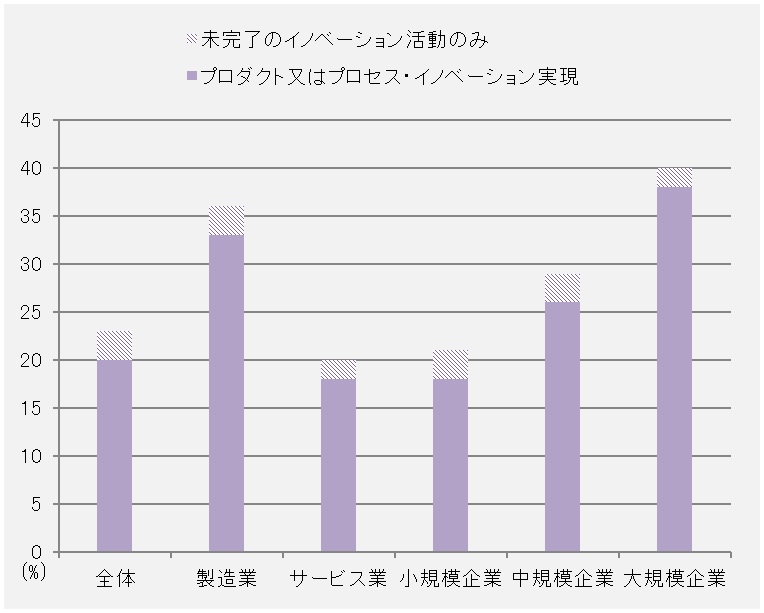

3-1 イノベーション活動実施企業

プロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーションを実現した企業、若しくは、新しい又は大幅に改善したプロダクト又はプロセスを開発ないし導入するための何らかの活動が未完了(中止・中断、継続中)に終わった企業を「イノベーション活動実施企業」と呼び、その割合を図表4に示す。全体を見ると、20%の企業がプロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーションのいずれかを実現していた。プロダクト・イノベーション及びプロセス・イノベーションのいずれも実現せず、未完了に終わった活動のみを行った企業は3%であった。したがって、イノベーション活動実施企業の割合は23%であるから、このうち、87%に及ぶ企業が実際にプロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーションを実現したことになる。つまり、イノベーション活動を実施した企業が未完了に終わらずプロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーションの実現に至る割合は極めて高く、イノベーション活動実施の有無がプロダクト・イノベーション及びプロセス・イノベーション実現を決定付けていると言える。

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

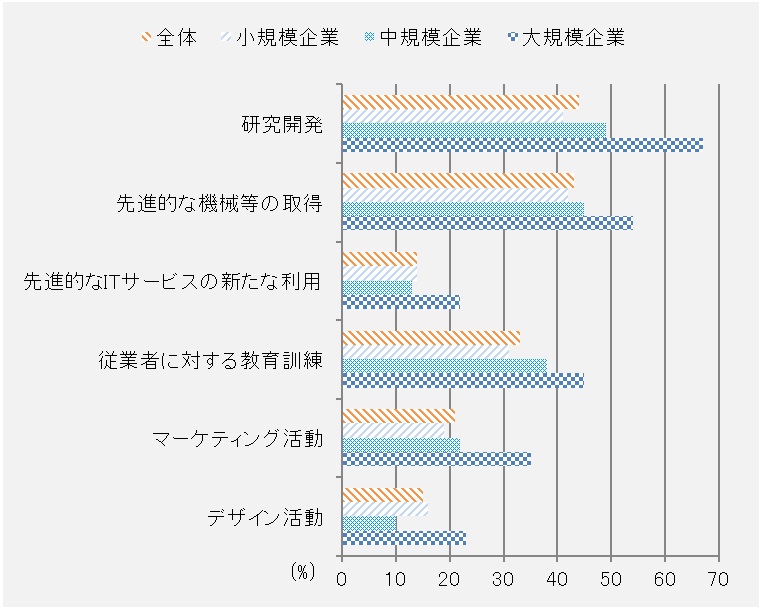

3-2 イノベーション活動の内容

図表5には、イノベーション活動実施企業の活動内容とその実施割合を示している。一般的に、研究開発はイノベーションに向けた代表的な活動として理解されている。しかしながら、全体を見ると、イノベーショ

ン活動実施企業のうち研究開発を実施した企業の割合は44%にとどまり、言い換えれば、プロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーション実現企業の約半数は研究開発非実施企業であった注15。このことから、イノベーション実現のためには研究開発は必ずしも実施が必要な活動ではないと言える。研究開発以外のイノベーション活動の中では、先進的な機械等の取得に次いで、従業者に対する教育訓練が多くの企業で実施されていた。

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

4. オープン・イノベーション

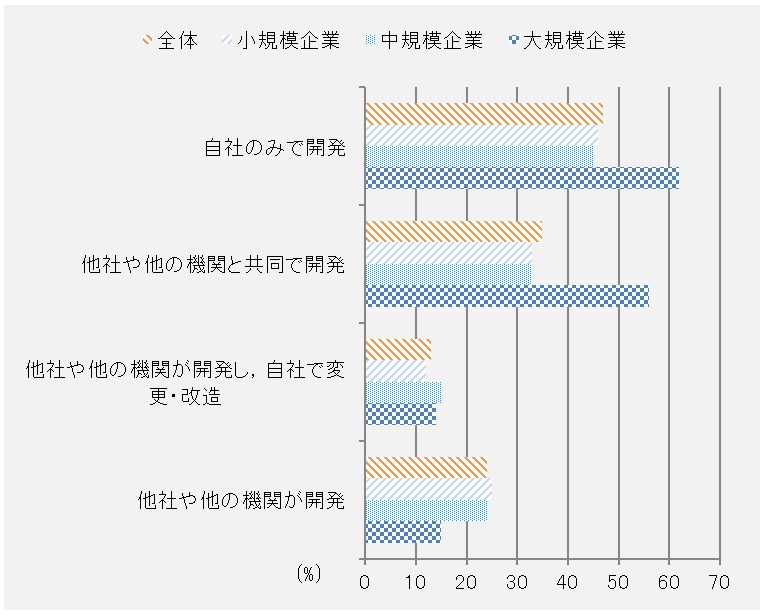

4-1 プロダクト・イノベーションの開発者

プロダクト・イノベーション実現企業が導入したプロダクト(製品又はサービス)は、自社のみで開発されるだけでなく、他社や他の機関と共同で開発されたり、他社や他の機関によって開発されたりする。図表6に示すとおり、プロダクト・イノベーション実現企業が導入した新しいプロダクトの最も多くは、自社のみで開発されている。しかしながら、特に、大規模企業に見られるように、他社や他の機関と共同でプロダクトを開発した企業の割合も高い。加えて、導入されたプロダクトが他社や他の機関によって開発された企業の割合は、プロダクト・イノベーション実現企業の24%に上っており、必ずしも自社のみの力でプロダクトが開発されていたわけではない。

(対プロダクト・イノベーション実現企業、単位:%)

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

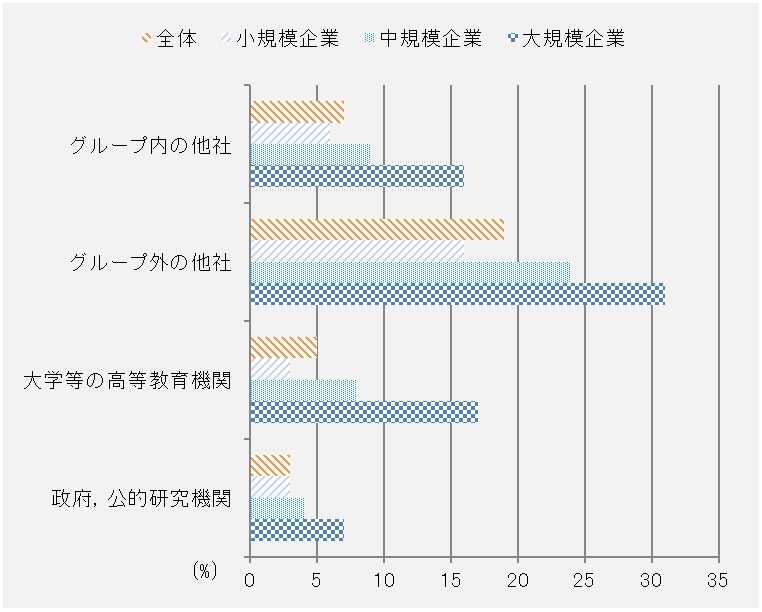

4-2 社外からの知識・技術の取得

イノベーション活動実施企業は、新しいプロダクトやプロセスの開発・導入のために、社外から知識や技術を取得することがある。本調査では社外の具体例として、グループ内の他社、グループ外の他社、大学等の高等教育機関、政府・公的研究機関を対象としており、各取得源からの知識・技術の取得割合を図表7に示す。全体を見ると、グループ外の他社は他の取得源よりも多く活用されており、具体的に、イノベーション活動実施企業の19%がグループ外の他社から知識・技術を取得していた。近年では、オープン・イノベーションのために産学官連携が政策的にも重要課題となっているが、図表7に示されているように、全体では、大学等の高等教育機関あるいは政府・公的研究機関から知識・技術を取得した企業の割合は必ずしも多くない。しかしながら、大規模企業では、グループ外の他社に次いで大学等の高等教育機関が活用されており、大学等の高等教育機関は大規模企業においては主要な知識・技術の取得源として認識されていると言える。

以下の企業、大規模企業は250人以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

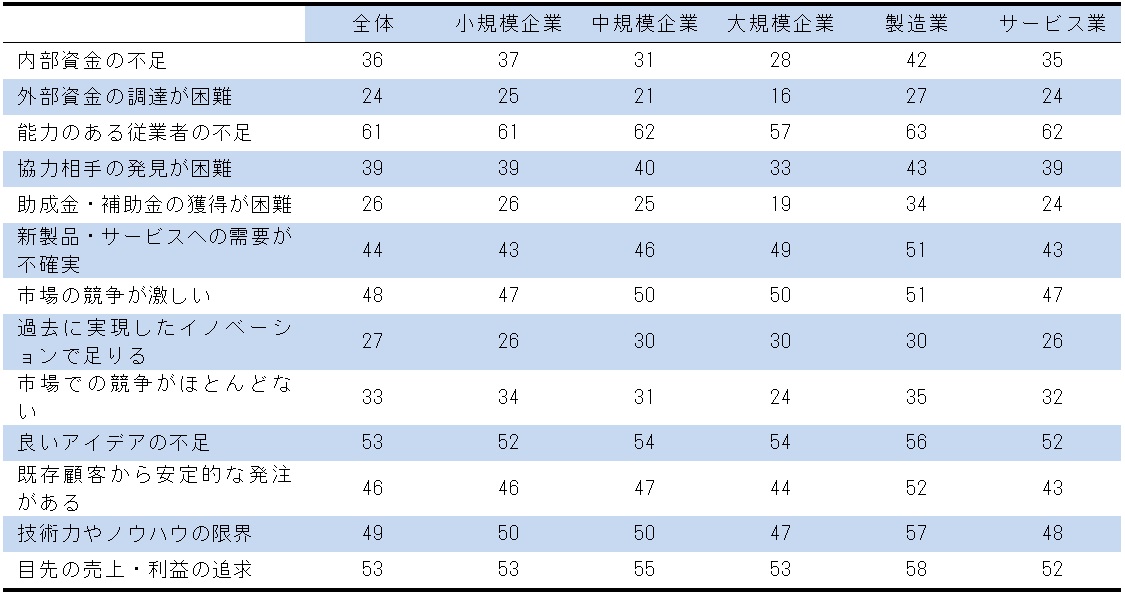

5. イノベーションの阻害要因

全国イノベーション調査では、企業がイノベーションを実現する過程で直面した阻害要因や、イノベーション活動を実施しなかった理由について調査しており、その結果を図表8に示す。全体を見ると、最も多くの割合の企業が経験した阻害要因は「能力のある従業者の不足」であり、その割合は61%に上った。この値は前回調査(調査参照期間:2009年度から2011年度)における45%から上昇しており、能力のある従業者の不足によってイノベーション実現が阻害される傾向が更に強くなっていることが示唆される。また、「内部資金の不足」や「外部資金の調達の困難さ」といった資金面の要因は、他の阻害要因と比べて経験した企業の割合は高くない。むしろ、「良いアイデアの不足」や「目先の売上・利益の追求」といった阻害要因が、能力のある従業者の不足に次いでより多くの割合の企業に経験されており、企業のイノベーションを阻害する要因は人材や資金といった経営資源に限らない。

以上の企業。

出所:文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)

6. 結び

我が国の経済は人口減少や深刻な高齢化に直面しており、衰退を避けるために、イノベーションによる労働生産性の向上やプロダクト・イノベーションによる需要創出がますます期待されている(大橋(編)2014、吉川2016)。そのためには、大規模企業だけでなく、企業全体の大多数を占める中・小規模企業によるイノベーションが不可欠だが、本稿で示したように、そのイノベーション実現割合は相対的に低い状況にある。

本稿で示した結果によれば、イノベーション活動実施企業は非常に高い割合でプロダクト・イノベーション又はプロセス・イノベーションを実現している。したがって、まずは、企業が直面する阻害要因を緩和して、イノベーション活動の実施を促すことが政策的な課題と考えられる。阻害要因としては、能力のある従業者の不足や良いアイデアの不足が主たる要因となっているため、他社や他の機関と共同してプロダクトを開発することや、大学等の高等教育機関をはじめとする社外から知識・技術を取得することにより、これらの阻害要因の深刻さは緩和されるかもしれない。したがって、このようなイノベーション創出のために行われる産学官連携など、オープン・イノベーションの取組を引き続き支援することも重要と言える。

本稿で示した調査結果の数値は、有効回答に基づく母集団推計値であって、変数間の関係を詳しく観察するには厳密な統計分析が必要である。また、現時点では、第4回全国イノベーション調査と比較可能な調査参照期間を範囲とする共同体イノベーション調査(CIS 2014)の結果は未公表である。これらが公表された暁には、欧州各国との国際比較を通じた分析が可能となり、第4回全国イノベーション調査の結果が示唆する政策的含意についても理解が進むであろう。

参考文献

1)大橋弘(編)(2014)『プロダクト・イノベーションの経済分析』、東京大学出版会。

2)文部科学省科学技術・学術政策研究所(2014)『第3回全国イノベーション調査報告』、NISTEP REPORT No.156.

3)文部科学省科学技術・学術政策研究所(2016)『第4回全国イノベーション調査統計報告』、NISTEP REPORT No.170.

4)吉川洋(2016)『人口と日本経済』、中公新書。

5)Gault, Fred (2016) “Defining and Measuring Innovation in all Sectors of the Economy: Policy Relevance,”OECD Blue Sky Forum III, Ghent, Belgium, 19-21 September 2016.

6)Keupp, Marcus Matthias and Oliver Gassmann (2013) “Resource Constraints as Triggers of Radical Innovation: Longitudinal Evidence from the Manufacturing Sector,” Research Policy, vol. 42, p.1457-1468.

7)OECD (2005) Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264013100-en

8)OECD (2015) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/ 10.1787/sti_scoreboard-2015-en