- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00036

- 公開日: 2016.09.25

- 著者: 伊藤 大介、相馬 りか、蒲生 秀典

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.2, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流

大阪府立大学電子物理工学科 竹井 邦晴 助教インタビュー

科学技術予測センター 上席研究官 相馬 りか

特別研究員 蒲生 秀典

人の生活の質(QOL)の向上や超高齢化社会に向けてヘルスケアデバイスが注目されている。竹井邦晴氏は、このような社会課題解決の一つの可能性として、人が身につけるのに適した軽量かつ柔軟なウェアラブルデバイスの基盤となる技術の研究開発を先駆的に進めている。

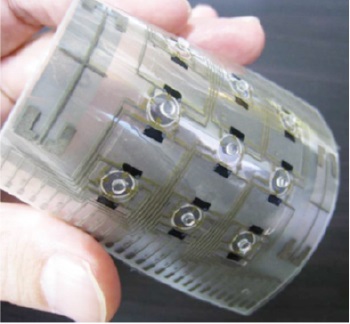

竹井氏は、デバイスの材料として高い信頼性が期待できる無機半導体ナノ材料に注目し、これをフレキシブル基材上に印刷し、簡便なプロセスでデバイスを形成する方法を確立している。実際に、人の手のように触覚・摩擦・温度の分布を検知する、電子皮膚デバイスや温度センサー、無線コイル、薬液輸送用フレキシブルポンプなどを集積した絆創膏型デバイスを試作し、その動作の実証に成功している。

このような軽量で柔軟なウェアラブルデバイスは、IoT(モノのインターネット)や、ロボットに搭載されるセンシングや情報収集のためのデバイスとしても有望である。今後、無機系材料の適用による、人と物のインターフェースとしての諸性能と信頼性向上、デバイス製造の低コスト化による普及が期待されている。

竹井氏のこれまでの業績に対する賞賛と今後の更なる研究実績への期待から、当研究所は「ナイスステップな研究者2015」に選定した。これからのウェアラブルデバイス時代を先導していくであろう竹井氏にお話を伺った。

竹井 邦晴 大阪府立大学 助教

― 現在に至るまでの研究活動で強く印象に残っていることは何ですか。

米国での研究生活は強力なインパクトがありました。私には何度か分岐点があって、まず、工業高等専門学校4年生までは卒業したら就職するつもりでしたが、大学に行くことにしまして、工業高等専門学校5年生を卒業後、大学工学部3年生に編入しました。それで大学4年生のときに海外に興味を持ち始め、夏休みに研究室からお休みを頂いて、3週間オーストラリアで語学学校に通いながらホームステイをするプログラムに参加しました。そこで英語力のなさを痛感して、海外留学に興味を持ち始めました。

修士課程2年生のとき、1年間休学して米国ケンタッキー州のルイビル大学に研究生として行きました。大学での研究内容とのつながりはなかったので、修士論文の研究は完全に中断しました。おそらく自分にとってはこの短期留学が一番大きな転換期で、留学していなかったら修士で卒業して、博士課程には進学していなかったと思います。米国での最初の3か月間は、昼間は語学学校に通い、夕方から研究室に行くという生活をしていました。日本では結晶成長の研究をしていたのですが、そこの研究室ではデバイスを作製するだけが目的ではなく、作製したデバイスを利用する応用研究まで行うという研究テーマに出会ったのです。面白そうだなと思ったので、帰国してからそのようなテーマで研究したいと教授に話したところ、研究したい内容や目的も曖昧ということで最初は反対されました。しかし先輩が教授を説得してくれて、希望していた応用研究のテーマに変更することができ、結果として博士課程に進学することになりました。

― ポスドクとして所属した研究室はどのように決めたのですか?

ルイビル大学での研究生活1年間である程度英語力が身についたので、博士課程3年生のときに、海外のポスドクのポジションを探そうと思ったのですが、ポスドクは雇う側からお金を出していただくので難しいかもしれないと周囲から言われていました。ちょうどグローバルCOEプログラムの海外派遣制度を使わせていただくことができ、夏から12月まで再び米国に行かせていただきました。たまたま豊橋技術科学大学の先輩で、日本学術振興会の海外特別研究員としてカリフォルニア大学バークレー校に行っている方が日本に帰ってきたときに、最近ナノ材料の分野に若い教授がいらっしゃってすごい勢いで研究室を立ち上げているという話を聞いたのです。私自身ナノ材料に興味があったので、全く面識はなかったのですがその教授にメールを出しました。研究室ができて1年余りなので、人が欲しかったのでしょうね、お金は出していただかなくてよいといった時点でウェルカム状態でした。英語力の確認のために電話ミーティングを1回行ってOKをいただき、4か月間グローバルCOEプログラムの海外派遣制度でその研究室に行ってきました。

そこでポスドクとして採用してほしいと相談したら、最後の2か月の活動状況を見て決めると言われたので、がむしゃらに研究をした覚えがあります。結局、そのままポスドクとして来てもいいよ、ということになり、日本に帰ってドクターを取得後、また米国へ行きました。

― どのような研究室だったのでしょうか。

アリ・ジャビ教授というイラン出身のPI(Principal Investigator)の研究室でした。高校生の頃に米国に移ってきた方で、上司ですが私と同い年です。スタンフォード大学の大学院を4年で修了し、そのあとバークレー校からオファーを受けていらっしゃったという人物です。バークレー校ではテニュア資格をとるのに、本来なら5年程度かかるのですが彼は4年程度でテニュア資格をとり、准教授になって、さらに約3年後に教授に昇格しました。電気工学では異例の速さのようです。

その教授からは研究に対して強力なプッシュを常に受けていました。ナノ材料の分野自体、競争が激しいので大変でした。一つのプロジェクトに対し週3回のミーティングがあり、土曜日も休みではありませんでした。1日おきにアップデートを出す必要があるので必死です。学生は多くの実験をする必要がありますが、一方である程度考えないと全く見当違いの結果が出てしまいます。米国では学生も給料をいただいているので、数週間結果が出てこないと教授から厳しいメールが来るのです。2、3か月進展がないと、基本的にはその研究は中止でした。研究室の構成メンバーは当初は国際色豊かでしたが、競争の激しい分野を嫌って出て行くメンバーも多く、結局残ったのは私を含め多くがアジア系の留学生でした。

このように研究成果に対するプッシュは厳しかったですが、その代わり多くの論文を出すことができました。そのおかげで、大阪府立大学でのポジションを得られたと思います。また研究の進め方や論文の書き方等多くのことが学べたと思います。今では大変感謝しています。

― 米国で一緒に研究してきた仲間は今はどのような状況ですか。

今でもよく連絡を取りますね。やはり研究室のメンバーは仲良くなるのですよ。みんなで戦ってきたので。最初の頃のメンバーの多くは、今大学の教員をしています。中国から来ていたポスドクも多くは米国に残っています。私が指導している学生を奨学金も用意してひきとると言ってくれる仲間もいます。行きたいという学生はなかなかいないですが。米国の大学院進学のためには英語運用能力を試すTOEFLに加え、英語・数学・分析能力を試すGREの受験も必須ですが、これらを面倒がる学生が増えているように感じます。

― 日本と米国で研究者気質のようなものの違いはありますか?

日本人の学生は、遠慮がちでおとなしいところがありますよね。米国ってすごいですよ、私がいた研究室では、どちらが論文のファーストオーサーだとけんかになるくらいで。私が3年目か4年目のときに新しいポスドクが入ってきて、学生と一緒に研究をすることになりました。学生が先に研究を進めていたのですが、ポスドクと比べるとやはり進行が遅いのですね。ポスドクは学生の指導役も担っているので学生に指示を出し、その結果、早い段階で結果が出るようになりました。教授からは雰囲気的にポスドクがファーストオーサーに見えたのですが、学生は、自分がファーストオーサーだと言い張る、ということがありました。日本人もそれぐらいハングリーでよいと思います。

― 日本で研究職を探すのは大変でしたか。

大変でした。最後の方はたくさん応募しました。教授は日本の制度をよく知っていて、「普通の助教としては戻るな、それはポスドクと一緒だ」とよく言われていました。任期なしの教授や准教授に比べれば、助教とポスドクは任期付きの教授補佐役という点でほとんど違いはない、という主張ですね。研究についてはそうかもしれませんが、授業など様々な経験ができるので普通の助教とポスドクはやはり違うと今は思います。教授からのアドバイスを踏まえ、ある程度の独立性が約束されているテニュア・トラックのプログラムにしか基本的にアプライしませんでした。しかし帰国したかったので最後の方は内緒で他の大学にも応募しましたが。しかしなかなか決まらず、最後の年は米国の大学にもアプライしろという指示が出ました。幸いにも12月に大阪府立大学からオファーが来て、すぐに結論が欲しいということだったので、大阪府立大学に決めました。

― テニュア・トラック制の課題は。

5年後に次のポジションがあるのは頑張ろうと思えるので良いと思います。また、大学によると思いますが、ある程度、研究者としての独立性が保たれているという面では良いと思います。今いる研究室は、学生の数も限られている中、教員としての経験を積ませようという教授の御厚意により学生も配属していただき、更に自由な内容で研究を進めています。ただどうしても米国と比べてしまうのですが、良くないと思うのは独立性を保つといいながらもやはり研究をする場所は相当制限されてしまうことです。日本は米国と比べると、自由度は制限されているなと思います。しかし、テニュア・トラック制度は、今までの助教制度よりは大分良くなったと思います。

― 米国のウェアラブルデバイスの分野では、起業する研究者が多いと聞きますが、起業についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか?

始めは全く興味がなく、米国の状況を見て大学の教員はむしろ起業するべきではないと思うような人間でした。米国では、起業している大学教員の中には夏休みには全く大学に来ない人もいます。大学からの給料は8か月分なので、確かに4か月分は自由ですから。しかしそうなると学生は、完全に放任状態になってしまうのです。それは違うのではないか、嫌だなと思っていました。ただ最近はそこまでしなくても起業はできそうだと思えるようになってきたので、起業してもいいのかな、面白そうだと思うようになりました。

― 今の日本の若手研究者に必要なものは何でしょうか。

師弟関係が強すぎて、自分の意見を主張するなど元気さが足りないように見えます。また、研究成果が出ているのに論文にしていないと思います。ベテランの先生方からすると何を言っているのだと言われてしまうかもしれませんが、深くこだわるのも重要だと思いますが、区切りをつけて、まとめるのも重要なのではないかなと思います。論文を書くだけが全てではないと思う方もいると思いますが、アウトプットという意味では学会発表よりも論文ではないでしょうか。

― 先生の研究室では、学生にはどのように論文指導するのでしょうか。

米国での経験から、学生を結構プッシュしています。また、私は学生が論文を書けるように実験についてガイドをつけてアドバイスします。これについては賛否両論あるかと思います。試行錯誤は大事なのですが、できる限り余分な実験をしないように指導します。余分な実験をすることで新しい現象が発見されることもあるかと思いますが、それはほんの一握りだと思います。できれば修士卒業までに一人2、3本の論文を書いてほしいですね。今年卒業した学生は一人で5本書きました。1本目は学部4年生ということもあって、英文や論理が整理されておらず修正作業にかなりの時間を要したのですが、3本目、4本目と書いて、5本目は劇的な進歩がありました。論文を書くためには勉強もしますし、考えますし、手を動かして多くの実験をやらなければなりませんので、様々な経験を積むことができると考えています。

― 先生の御研究内容についてお尋ねします。現在の研究を始められたきっかけは何ですか。

バークレー校にいたときも回路やセンサーの研究に取り組んでいましたが、3年前に日本に帰ってきたときは、大面積かつフレキシブルなセンサー技術は重要にもかかわらず、注目されず、研究人口が多くはありませんでした。テーマとしてフレキシブルのセンサーに重点を置いたのは、勝負できると思ったからです。さらに、半導体プロセスではなく、印刷技術で作ることでほかとの差別化を考えました。

― ウェアラブルやフレキシブルデバイス自体は以前からありますが、なぜ本格的に普及しないと思いますか。市場がないのか、デバイスが追いついていないのか。

おそらく両方ではないでしょうか。4、5年前の時点では、まだ集積回路の部材であるフレキシブルトランジスタを作ることに必死でした。しかし、性能はシリコン半導体にははるかに劣り、例えばそれを使ってコンピュータを作ることができたとしても今から20年程度前の性能のものが出来上がるくらいのレベルだと思います。それでは、市場には出ないですよね。ごく最近ではないでしょうか、センサーに非常に注目が集まってきたのは。ようやく最近、実用的なセンサーが出始めてきています。

― 最近では比較的容易に人体のデータを得ることができるようになってきていると思います。この分野ではこれからどのような方向を目指していくのでしょうか。

非侵襲的なデータは大体取れるようになってきました。多くのデータが取れるようになっていますが、現状ではウェアラブルデバイスを使う人は限られています。しかし将来的に、IoTが発展するためにウェアラブルデバイスが果たす役割は大きいと考えられます。逆に、IoTで取得したビッグデータを取得できるようになると、ウェアラブルデバイスを使う人も増え、それに伴いデータの量が更に増えることが期待されます。例えば就寝時も含めて24時間違和感なく装着可能なデバイスを開発することができれば、そのデータを解析し、このままの生活を続けていると身体諸機能が低下する、つまりその人がふだんの定常状態から逸脱する、と推定されると、それをいち早く本人に知らせ、大事に至る前の受診などを促すこともできるわけです。

このようにウェアラブルデバイスが活用されるようになるためにはセンサー開発だけでなく、測定器も含めたデバイスの小型化、大容量化、高速処理等、高性能化が必要になってきます。今後の開発方針としてはこのような方向を考えています。

― 最後に、これから博士課程を目指す若い学生に向けてメッセージをお願いします。

学生には、博士課程への進学を迷っているなら、博士課程の2、3年は長い人生の中で考えればほんのわずかなのだと言っています。修士を修了してもあと30~40年働くわけです。それに比べたら2、3年くらい寄り道というか、遠回りしてもよいのではないかと思いますね。もっと若いうちに積極的にいろいろなことを経験するように生きてもよいのではないでしょうか。私自身、現在に至るまで修士の研究を休止するなどいろいろな経験をした身から言わせていただくと、若い学生や研究者にはもっとアグレッシブに生きてほしいなと思います。

左から竹井助教、伊藤