- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00411

- 公開日: 2025.11.25

- 著者: 小柴 等

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

人工知能分野における国・地域別の発表概況(2025)

-国際会議及びOpenAlexに基づく分析-

本稿では、人工知能及び関連技術に関する著名なトップカンファレンス(国際会議)であるAAAI、ICML、IJCAI、NeurIPSの4つを対象として、2015年から2024年までの10年間で各国・地域の発表件数の推移を分析した。また、研究成果書誌データベースであるOpenAlexを用い、人工知能分野の成果を対象として2000年・2020年の2時点から5年分を範囲に国際共著関係を分析した。本稿ではこれらの分析結果について紹介する。国際会議分析の結果からは、多くの会議において発表数自体が増加していること、その増加には中国の寄与が大きいことなどが、OpenAlex分析の結果からは、中国の躍進と、米中接近の傾向などが明らかになっている。国際会議の面では特に人工知能全般をテーマとして取り扱うAAAIやIJCAIにおいて中国が発表数の首位を占め、割合も大きい。機械学習系のICML、NeurIPSにおいては米国が首位を保つものの、2位の中国が追い上げている。

キーワード:人工知能,国際会議,共著関係

1. はじめに

本稿では、人工知能及び関連技術に関するトップカンファレンス(著名な国際会議)であるAAAI、ICML、IJCAI、NeurIPSの4件を対象として、2015年から2024年までの10年間における各国・地域の発表件数の推移を分析した。また、研究成果書誌データベースであるOpenAlexを用い、人工知能分野の成果を対象として、2000年・2020年の2時点から5年分を範囲に国際共著関係を分析した。これらの結果について紹介する。結果からは、多くの会議において発表数自体が増加していること、その増加には中国の寄与が大きいこと、米中の接近が強まっていること、などが明らかになっている。

2000年代半ばに始まった「第3次AI(人工知能)ブーム」は深層学習の進展によって加速した。2025年現在、大規模言語モデル(Large Language Model;LLM)を核とする生成AIが実用段階に入り、産業や日常生活への応用が急速に拡大している。データや計算資源の充実と、経済投資も後押しとなり、人工知能やそれに関連する研究テーマやビジネスモデルはめまぐるしく更新されている。日本では2016年に閣議決定された第5期科学技術基本計画において人工知能を積極活用する未来社会像「Society 5.0」が提示され注1、この方向性は2021年に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画注2においても継承されている。したがって、我が国の科学技術・イノベーション政策を検討する上でも人工知能研究の動向を継続的に把握することは重要な課題の一つになっている。

こうした背景のもと、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では2016年に「国際・国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工知能研究動向把握の試み」として、人工知能分野を中心に国際・国内会議録を使った動向把握を試みた1)(主として2010年から2015年の6年分が対象)。その後も分析を引き継ぎ、「人工知能分野及びロボティクス分野の国際会議における国別発表件数の推移等に関する分析」(主として2010年から2020年の11年分が対象)を実施した2)。また、特定の会議にフォーカスした深掘り調査なども実施してきた3)。先述の通り、LLMをはじめとして人工知能分野はますます加熱しており、その動向把握の重要性も増している。そこで今般、対象とする会議を人工知能関連の国際会議に絞った上で、著者や著者の機関及び機関の所在国・地域の収集方法を見直し、2015年から2024年までの10年分を対象として、新たにデータの収集と分析を行い、報告書にまとめた4)。この報告書では、従来の分析でも対象としていた、AAAI、AAMAS、ICML、IJCAI、NeurIPS の5つを対象に、各国・地域の発表件数の推移及び国際共著関係を分析した。本稿ではこの報告書のうちAAMASを除く4会議に焦点を絞って要点を紹介する。また、本稿では、特定の国際会議に限らず論文等も含めた分野全般の傾向を概観するため、追加して、研究成果データベースOpenAlexのデータに基づいて、人工知能分野の国際共著関係を分析した(以下、研究成果DB分析という)ので併せて紹介する。

2. 方法

2-1 国際会議分析

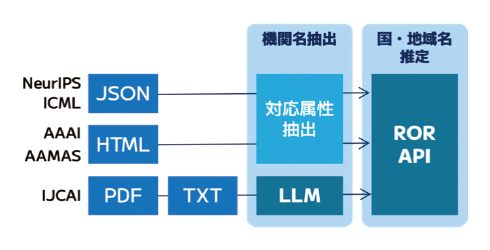

国際会議分析について、これまで著者及び著者所属機関、機関の所在国・地域の処理は、手作業を中心としていた1、2)ところ、作業効率化の観点からLLMを用いたデータ抽出・整理や、The Research Organization Registry(ROR)のAPIを活用した機関名推定・所在地データ取得を行うなど、自動化の度合いを高めた。また、一部の会議においては学生向けセッションや招待講演を分析対象から除外し、会議主催者の公式採録数等との整合をはかった。手法や分析範囲を切り替えたことにより、前回調査2)と同対象・同期間においても件数に相違が生じている箇所があるが基本的な傾向は保たれている4)。

2-1-1 分析対象

報告書本体4)での分析の対象は、AAAI、AAMAS、ICML、IJCAI、NeurIPSの5つである。これらの会議は従来の分析1、2)においても取り上げているもので、それぞれ人工知能関連の著名な国際会議に位置づけられている。

各会議の正式名称及び主題について以下に示す。

- AAAI:AAAI注3 Conference on Artificial Intelligence

- 人工知能全般を扱う国際会議 - AAMAS:International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems

- エージェント分野に特化した国際会議 - ICML:International Conference on Machine Learning

- 機械学習中心の国際会議 - IJCAI:International Joint Conference on Artificial Intelligence

- 人工知能全般を扱う国際会議 - NeurIPS:Conference on Neural Information Processing Systems

- 機械学習中心の国際会議

なお、これらの整理の通り、AAMASのみ特定の技術領域を取り上げており、やや範囲が異なるため本稿ではAAMASを除く4会議を取り上げる。

2-1-2 情報源・データ

ICML、NeurIPSの両会議については、会議運営者がクローズドに運用しているAPIを利用して会議及び開催年ごとに、発表タイトル、著者、著者所属機関の情報をJSON形式で取得した。残るAAAI、IJCAIについてはWebで公開されている各会議の会議録(Proceedings;プロシーディングス)を情報源として、それらのデータを収集し、会議及び開催年ごとに、発表タイトル、著者、著者の所属機関、著者の所属国・地域(所属機関の属する国・地域)を整理して分析に使用した。このうち、AAAIはWebブラウザでの表示用に機械可読なHTML形式で著者及び著者所属が整備されているため、これを利用した。IJCAIはHTMLでは著者名までしか取得できないため、予稿PDFをそれぞれ収集して解析した。このPDFの解析については、まず1ページ目のみを取得してテキストに変換し、LLM注4を用いて、タイトル、著者、著者所属機関、著者メールアドレスを整理し、更に参考として推定される機関の国・地域コードを付与して取得した。

2-1-3 国・地域情報の推定

国・地域情報の推定・取得について、今回から基本的にRORのAffiliation Matching API(以下、機関名推定APIと表記)を用いた機関推定を通じて機関の所在国・地域を取得することにした。RORは、研究機関を一意に識別するオープンかつコミュニティ主導の永続識別子(Persistent Identifier;PID)レジストリで、2025年5月時点で11万6千件超の機関レコードを収録している注5。レジストリ上のレコードには機関名(公式名・別名)、所在地、関係機関(親子関係・系列等)、外部IDとのマッピング、などが含まれ、REST形式のAPIなどを通じて無償公開されている。

機関名推定APIに機関名相当の文字列を渡すと、完全一致していない場合でも可能性の高い候補を推定し、推定スコア順で機関情報を応答する注6。例えば、「東大」で検索すると The University of Tokyo や、Tokyo Institute of Technology のデータを返却する注7。したがって、今回の分析のように機関名が正式名称に限定されなかったり、揺れがあったりすることが想定される場合でも、ある程度柔軟に機関のデータを取得できる。ただし、「東大」の例からもわかるように機関名推定APIも完全ではなく、誤った機関に紐づくケースもある。本分析実施時点においては特に企業名からの推定についてはハイスコアの機関に誤りが発生するケースがみられた注8。また、APIに渡す前の機関名が略称の場合には特に略称が同名の機関が存在するケースがあり、こうした場合には推定を誤ることも多い。そこで、頻出機関名上位1,500件(出現頻度ではおおよそ20件)以内のものについて、目視でも簡易にチェックし、推定の誤りを修正している。また、IJCAIについては、著者のメールアドレスも取得・整理したため、機関名が取得できず、メールアドレスから国・地域が推定できる場合(例えば、メールアドレスが{XXXX@nistep.go.jp}であれば、トップレベルドメインがJPであるので、日本と推定できる。)に限って、メールアドレスから推定される国・地域を割り付けた。これらのデータ処理プロセスについて図表1に示した。

2-1-4 カウント方法

各国・地域の発表件数(著者の所属機関の属する国・地域別発表件数)の計数方法は、整数カウント注9を採用する。比較する対象国・地域は、5つの対象における頻出国・地域の上位20件までとした。うち、中国には地域のうち香港(HK)も合算して計上している。過去のレポート2)では、上位12か国までを採用していたが、当該12か国はすべて包含される。

2-2 研究成果DB分析

2-2-1 情報源・データ

OpenAlex注10のSTANDARD-FORMAT SNAPSHOT RELEASE 2025-03-31データに基づく。

OpenAlexはジャーナル論文のみならず、書籍、予稿など多様な研究成果の書誌情報を収録したオープンなデータベースであり、DOIベースでの比較では著名な商用論文書誌データベースであるWeb of Science注11やScopus注12に収録されたジャーナル論文データの大部分を包含しているとされる5)。著者や著者所属機関、機関の所在地データなどは整備されており、国際会議分析のように機関抽出や国・地域推定の必要はない。

2-2-2 手法・カウント方法

参考文献6)の手法を踏襲して集約した。すなわち、OpenAlexにおける分野分類の一つであるConceptsを集約した上で「Computer Science」の下位項目として存在する「Artificial Intelligence」の属性を持つ成果物(ジャーナル論文、予稿、書籍など)を抽出した。その上で、著者所属機関の情報をベースに国・地域単位で共著関係を整数カウントにより集計し、階層クラスタリング(Ward法)で集約した。可視化の都合上、各分析期間において国・地域は登場回数上位20位までを採用した。

3. 結果

3-1 国際会議分析

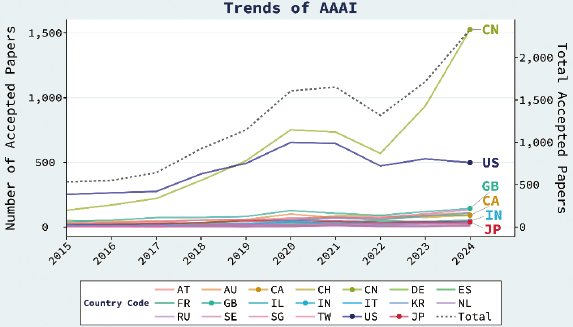

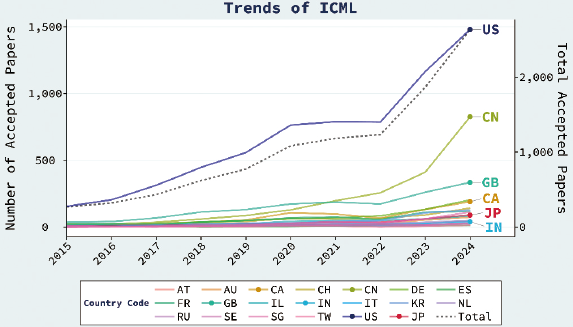

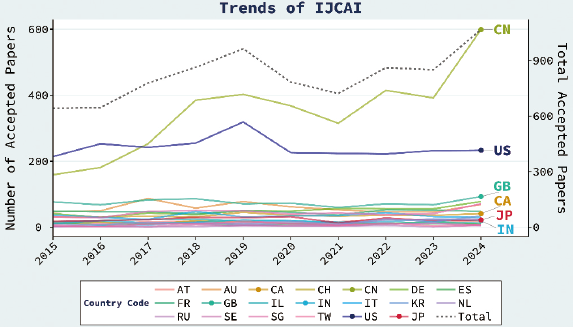

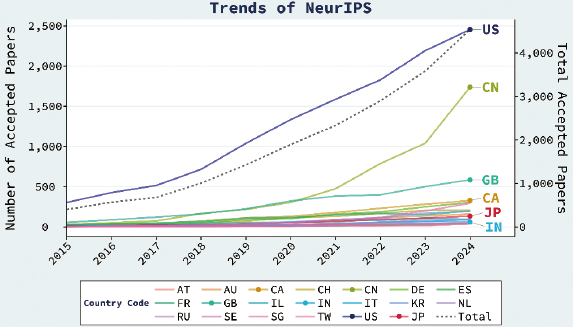

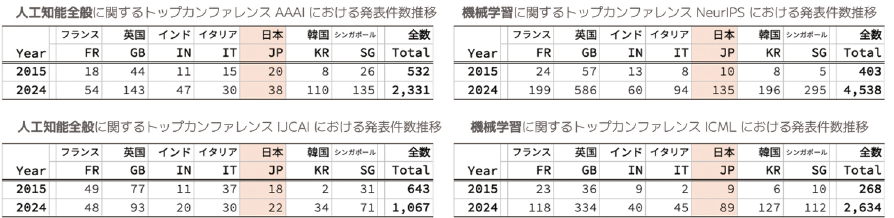

AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPSの4会議における発表件数推移を図表2から5に示す。図表中の点線は総数を表し第2軸に対応する。整数カウント方式を採用しているため、1本の論文に複数国の著者が含まれる場合は国ごとに1件として計上される。その結果、各国・地域の件数を合計すると、会議全体の採択論文数(総数)を上回る。図表中、国・地域はISO 3166-1 Alpha2国名コードで示した。

図表2から5をみると、IJCAIを除く3会議では発表件数は右肩上がりであり、IJCAIもトレンドとしては右肩上がりである。また、人工知能全般を対象(主テーマ)とするAAAI、IJCAIでは中国(CN)の発表件数のみが顕著に伸びており首位に位置する。その他の国・地域は概ね横ばい傾向で、中国からの発表が全体の増加を支えているといえる。機械学習を対象とするICML、NeurIPSでは米国が首位を保っているものの、2位に位置する中国も同程度、あるいはそれ以上に数を伸ばしつつある。また、NeurIPSは2015年時点では総数400件程度であったところ、2024年には4,000件超と10年間で10倍以上になっており、分野の過熱状況がうかがえる。なお、4会議全体について採録率には大きな変化はみられておらず4)、その観点では採録難易度自体は保たれていると考えられる。

このほか、日本と数的に近しい国・地域について2015年と2024年を比較したものを図表6に示す。これをみると、2015年時点において日本の発表数は韓国をやや上回っていたが、現在では韓国が上回っており、その差も大きい。AAAIではインドを下回るようになっている。全体の発表数が増える中で、日本の発表数の伸び率は他国・地域に比べて穏やかであり、数値の面では徐々に引き離されつつある様子がうかがえる。

3-2 研究成果DB分析

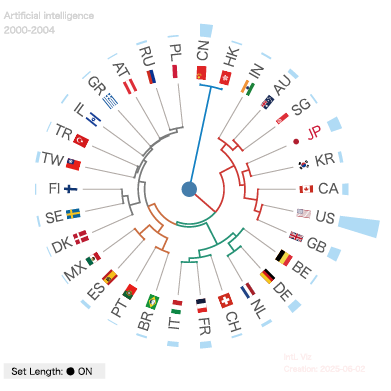

ここでは、変化をより明確に把握できるよう、2000年から2004年までの5年間と、2020年から2024年までの5年間という2期間を対象として分析した。なお、本分析の結果をはじめ、期間や分野、単位(国・地域か機関かの2分類)などの条件を変更した結果について、以下のサイトで分析できる。なお、国・地域の定義について、国際会議分析では香港(HK)を中国に合算していたところ、本分析では独立な点に注意を要する。

https://devgru.nistep.go.jp/intl/

分析結果を図表7に示す。図表中、外周に配置されている青のバーは成果総数を意味する。また、中心から伸びる線は国・地域間のつながりを意味し、より外周において結びつくほど結束が強いことを意味する。これをみると、2000年頃において既に中国(CN)の成果数は日本(JP)の数を上回っているものの、共著クラスタとしては香港(HK)と強固なペアを組み、独立している。一方、同期間において米国(US)は英国(GB)と強く結びつき、日本も米英と同じクラスタに存在している。他方、2020年からの分析では中国の成果数が最も大きく、共著関係では米国と強く結びついている。日本は台湾(TW)や韓国(KR)をはじめアジア地域を主とするクラスタに属し、英国はドイツ(DE)と結びつき、欧州地域を主とするクラスタに属するなど、共著関係が大きく変化している。

これにより、特定の国際会議に限らない分析においても、中国の躍進が確認できたほか、米中の緊密な結びつきなど関係性の変化が確認された。なお、報告書本体4)では国際会議分析における国・地域間の共著状況についても分析しており、そこでも米中の緊密な結びつきが確認されている。

図表7 国・機関の国際共著情報(左:2000年、右:2020年からそれぞれ5年間)

4. おわりに

2015年から2024年の10年間にかけて、AAAI、ICML、IJCAI、NeurIPSという4つの人工知能関連トップカンファレンスではいずれも発表数が大きく増加しており、とりわけNeurIPSは403件から4,538件へと11.3倍ほど増加した。こうした各会議の件数増加を牽引したのは主として中国と米国であり、AAAI、IJCAIといった人工知能全般を対象とした会議では中国が米国を大きく引き離して首位に立っている。その一方、機械学習系(ICML、NeurIPS)では米国が依然トップを維持している。ただし、ここでも米国の存在感は年々低下し、中国の追い上げが顕著である。具体的にはAAAIで中国は2024年に1,526件を記録し、米国(498件)の3倍以上となった。NeurIPSでも米国2,454件に対して中国が1,739件と急速に差を詰めている。

特定の国際会議に閉じない研究成果一般を対象とした分析においても、中国の成果数の伸びが確認できているほか、国際共著では米中連携が強まっているなど、連携状態も大きく変化していることが確認できた。

注3 Association for the Advancement of Artificial Intelligence

注4 AWS上のClaude3.5 Sonnet

注6 推定スコア自体は示されない。

注7 ただし、後者は東京工業大学(現・東京科学大学)であるため、誤りである。

注8 例えば、ある多国籍企業XXX(本社は日本)に関して、XXX支社(米国)、XXX研究所(英国)が存在しており、3つともRORに登録されているとする。この場合「XXX」のみで検索すると本来紐づいて欲しい日本の本社ではなく、誤って米国の支社や英国の研究所に紐づけてしまうケースが散見された。

注9 例えば、1論文にAとBの2か国・地域が絡んでいた場合、AとB双方に1をカウントする方法。

参考文献・資料

1) 小柴 等:国際・国内会議録の簡易分析に基づく我が国の人工知能研究動向把握の試み, 科学技術・学術政策研究所 調査資料 (Research Material), No. 253 (2016), https://doi.org/10.15108/rm253

2) 鎌田 久美, 堀田 継匡:人工知能分野及びロボティクス分野の国際会議における国別発表件数の推移等に関する分析, 科学技術・学術政策研究所 DISCUSSION PAPER, No. 222 (2023), https://doi.org/10.15108/dp222

3) 鎌田 久美:米国人工知能会議(AAAI-20)の動向分析に関する調査研究-機関単位の筆頭著者の分析及び共著者との共著関係の分析-, 科学技術・学術政策研究所 DISCUSSION PAPER, No. 232 (2024),

https://doi.org/10.15108/dp232

4) データ解析政策研究室:人工知能分野の国際会議における国・地域別発表件数の概況(2015年-2024年版), 科学技術・学術政策研究所 調査資料 (Research Material), No. 348 (2025), https://doi.org/10.15108/rm348

5) Culbert, J.H., Hobert, A., Jahn, N. et al.: Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus, Scientometrics, Vol.130, pp.2475-2492 (2025).

https://doi.org/10.1007/s11192-025-05293-3

6) Keisuke Okamura: A half-century of global collaboration in science and the “Shrinking World”, Quantitative Science Studies, Vol.4, No.4, pp.938-959 (2023). https://doi.org/10.1162/qss_a_00268