- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00414

- 公開日: 2025.09.25

- 著者: 池内 有為、南山 泰之、林 和弘

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

日本の研究機関における研究データ管理(RDM)の実践状況2024

-政策の効果と継続的な課題-

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)と大学ICT推進協議会(AXIES)は、2020年度から隔年で国内の大学や研究機関を対象とした研究データ管理(RDM)の取組状況に関するオンライン調査を実施している。科学技術・学術政策研究所(NISTEP)データ解析政策研究室は調査に協力し、継続的に二次分析を行っている。2024年度調査では、データポリシーの策定・検討率が70.8%(2020年度比+47.3ポイント)に至った。情報インフラの整備率も上昇し、研究データの長期保存用ストレージの提供・検討率は64.7%(同+42.8ポイント)、機関リポジトリ(IR)の提供率は54.6%(同+30.7ポイント)に達した。政策的な後押しやコミュニティの取組が一定の成果をもたらしたと評価できる。一方、IRによる研究データの公開事例は26.9%にとどまり、マンパワー不足やメタデータ記述の困難さなど、実務面での課題が依然として顕著である。今後の持続的な発展に向けて、RDMを支える人材の育成と制度的な支援体制の強化が重要であろう。

キーワード:オープンサイエンス,データポリシー,研究データ管理(RDM),データマネジメントプラン(DMP),研究データ共有

1. はじめに

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)は大学ICT推進協議会(AXIES)と連携し、2020年度から隔年で国内の大学や研究機関における研究データ管理(Research Data Management, RDM)の取組状況を把握するためのオンライン質問紙調査を実施してきた1)。文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)データ解析政策研究室は、第1回2)、第2回3)調査に引き続き、第3回となる2024年度調査の二次分析を実施した。本稿では近年の政策動向を踏まえつつ、経年変化を中心に報告する。なお、過去の調査データ及び質問票は、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターが運営するSSJデータアーカイブに掲載されており4、5)、2024年度の調査データも同様に掲載予定である。

第6期科学技術・イノベーション基本計画6)では、「科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標」(主要指標)として、(1)機関リポジトリ(Institutional Repository, IR)を有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人(「研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」7)によれば、“大学”は国立大学法人を指す(p. 5, 脚注11))において、2025年までにデータポリシーの策定率を100%とすること、(2)公募型の研究資金の新規公募分において、2023年度までにデータマネジメントプラン(Data Management Plan, DMP)注1及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組みの導入率を100%とすることが掲げられた。さらに、2024年2月に統合イノベーション戦略推進会議は、『学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針』8)を公開し、競争的研究費を受給する研究者(法人を含む)に対し、当該研究費による学術論文及び根拠データを学術雑誌掲載後に即時公開することを義務付ける方針を示した。

こうした政策的な要請に加え、2024年には文部科学省による「オープンアクセス加速化事業」の公募が行われた。その目的は、“オープンアクセスに係る全学的なビジョン(オープンアクセス方針・研究データポリシー等)に基づく事業計画等を策定している大学等を対象として、研究成果の管理・利活用システム(IR等)の開発・高度化、学長等のリーダーシップのもと全学的なマネジメントによる当該システムの運用・組織体制強化、オープンアクセスを推進する学内支援策(戦略的なAPC(著者注:論文掲載料)支援等)等の実施を支援し、各大学等の即時オープンアクセスに向けた、体制整備・システム改革を加速させること”9)とされている。また、日本学術振興会は科学研究費助成事業(科研費)において、2024年度以降の新規及び継続課題全てに対し、DMPの活用と研究データの適切な管理・利活用の推進を求めている10)。このようにRDM関連政策が多角的に推進される中で、大学や研究機関による組織的なRDM体制の整備はどこまで進展したのだろうか。

2. 調査の概要

調査期間は2024年11月から12月までであった。調査対象はJPCOAR会員機関(768機関)、AXIES参加機関及び国内の大学・研究機関のRDM担当者であり、調査実施者がWebサイト及びSNSでの広報、会員機関へのメール配信を通じて参加を呼びかけた。

質問紙の構成は2020/2022年度調査と同様に、合計7セクション(①メールアドレス、②基礎情報(回答部署等)、③機関構成員のニーズの把握状況、④RDM体制の構築状況、⑤RDMサービスの実施状況、⑥情報インフラの整備状況、⑦JPCOARについて)、47問とした。ただし、一部の質問項目や選択肢は見直した。

最終的な回答数は298件、うち重複回答を除いた有効回答は295件であった。機関の種類別の内訳は、大学が267件(全体の90.5%、以下同様)、研究機関等が14件(4.7%)、その他が14件(4.7%)であった。うち、大学は国立大学が70件(23.7%)、公立大学が35件(11.9%)、私立大学が162件(59.4%)であり、研究機関は国立研究開発法人が8件(2.7%)、大学共同利用機関が6件(2.0%)であった。その他には、短期大学や高等専門学校、独立行政法人等が含まれる。次章では、回答の矛盾等を修正したクリーニング済みデータの分析結果を示す。

3. 分析結果と考察

ここでは、(1)データポリシー策定の進展と政策の効果、(2)DMP作成支援サービスの拡大、(3)研修会・ワークショップの開催状況、(4)情報インフラの整備状況、(5)IRによるデータの公開状況と障壁について、2020/2022年度調査の結果と比較しながら示す。なお、以下では回答者数を「n」で表す。また、本文で複数項目を合計した値を示す際、図表に示す値の合計とは一致しない場合もある(四捨五入による)。

3.1 データポリシー策定の進展と政策の効果

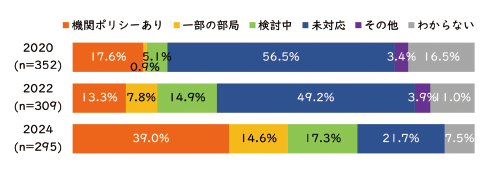

データポリシーの策定状況は、「機関としてのポリシーを策定した」「一部の部局で策定済み又は検討中である」「機関全体でのポリシーを委員会、ワーキンググループ等で検討中である」「ポリシーは策定されておらず、検討も行われていない」「わからない」の単一選択方式で尋ねた。図表1に示すように、データポリシーの策定・検討率は2020年度(23.6%)から2024年度(70.8%)まで増加し、未対応(21.7%)や「わからない」(7.5%)という回答の比率は減少した注2。

図表2に、機関の種類ごとにデータポリシーの策定状況を集計した結果を示す。国立大学、国立研究開発法人、大学共同利用機関は、全ての機関がデータポリシーを策定又は検討していた。その他(64.3%)、私立大学(59.9%)、公立大学(54.3%)においても、2020/2022年度と比較して策定や検討が進められていた。

データポリシーは、2020年3月に京都大学が「研究データ管理・公開ポリシー」11)を採択したのを先駆けとして、2025年6月現在120を超える大学が公開している12)。こうした動きは各大学の自主的な取組に加え、2021年にAXIES研究データマネジメント部会が公開した「大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン」13)など、コミュニティによる支援策によっても後押しされてきた。また、第1章で述べたように『公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方』7)などの政策により、国立大学、国立研究開発法人、大学共同利用機関は2025年までにデータポリシーを策定するよう求められている。さらに、私立大学や公立大学についても、「オープンアクセス加速化事業」が“全学的なビジョン(オープンアクセス方針・研究データポリシー等)に基づく事業計画等を策定している大学等”9)を支援対象としていたことが、ポリシー策定の機運を高めたと考えられる。

3.2 データマネジメントプラン(DMP)作成支援サービスの拡大

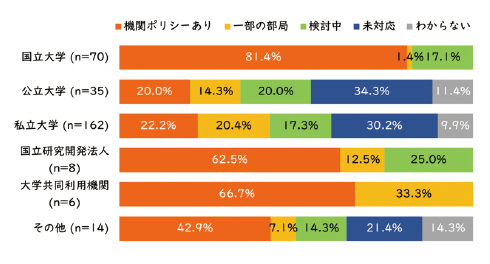

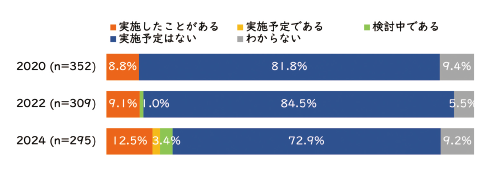

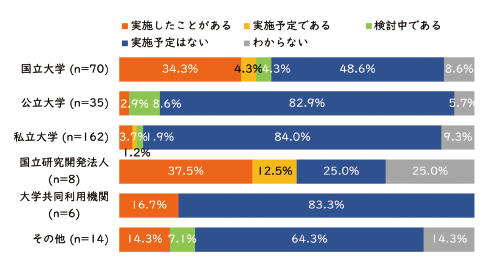

DMP作成支援サービスについて、提供率そのものは4.1%であり依然として低いが、2022年度調査と比較して「提供・検討している」機関の比率は8.1%から19.7%まで増加した(図表3)。特に「検討中」の割合は8.5ポイント増加しており、DMPの作成支援に対する関心が高まりつつあることがうかがえる。

機関別にみると、国立研究開発法人(62.5%)や国立大学(34.3%)では提供や検討が進んでいる一方で、公立大学や私立大学はいずれも70%以上が未対応であり、機関によるばらつきがみられた(図表4)。

DMPはRDMの出発点であり、その作成を支援するサービスは研究データの適切な保存・共有の促進において重要な役割を果たすと考えられる。助成機関による要請に対応するというだけではなく、研究者の実践的なRDMを促すためには研修などの機会も提供する必要があるのではないだろうか。

3.3 研修会・ワークショップの開催状況

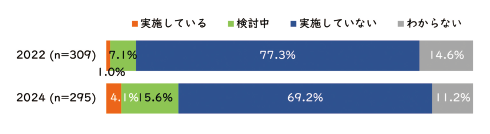

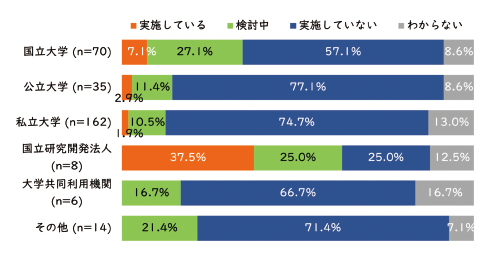

それでは、研修会やワークショップはどの程度開催されているのだろうか。研究者向けの研修等は「実施したことがある」「実施予定」「検討中」をあわせると、4年間で8.8%から18.0%まで増加していた(図表5)。

機関別に確認すると、国立研究開発法人(50.0%)や国立大学(42.9%)は実施・検討率が高い一方で、大学共同利用機関(16.7%)、公立大学(11.4%)、私立大学(6.8%)は限定的であった(図表6)。

支援者向け研修の実施・検討率も2020年度(5.7%)から2024年度(11.9%)まで増加していたものの、研究者向けに比べると余り実施・検討されておらず、機関別では国立大学(31.4%)、国立研究開発法人(25.0%)において実施・検討が進められていた。RDM推進において研究者の実践支援及び支援者の育成は引き続きの課題であるため、学内外のリソースを活用した継続的な研修体制の構築が求められる。

3.4 情報インフラの整備状況

本節では情報インフラの状況として、(1)全体的なインフラ整備の検討・対応状況、(2)長期保存用ストレージの提供状況、(3)リポジトリの提供状況について述べる。

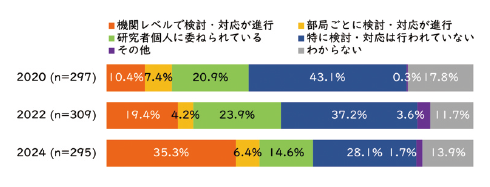

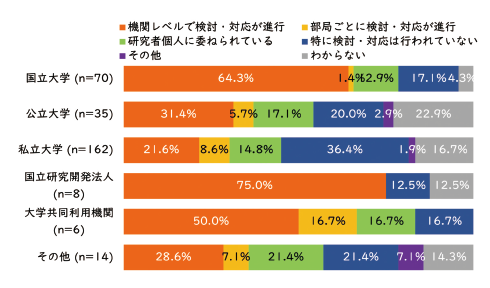

3.4.1 RDMサービスに関する情報インフラ整備の検討・対応状況

RDMサービスの情報インフラ整備については、機関又は部局レベルで検討・対応が進められている「組織的検討・対応あり」の回答が、2020年度の17.8%から2024年度には41.7%へと増加した(図表7)。また、研究者個人に委ねる機関(14.6%)や未対応の機関(28.1%)は減少傾向にある。

図表8に示すように、機関別にみると「組織的検討・対応あり」の比率は大学共同利用機関(75.0%)、国立研究開発法人(66.7%)、国立大学(65.7%)が高く、情報インフラ整備が進んでいる。これに対して、公立大学は37.1%、私立大学は30.2%にとどまり、情報インフラの整備が依然として課題であると言える。

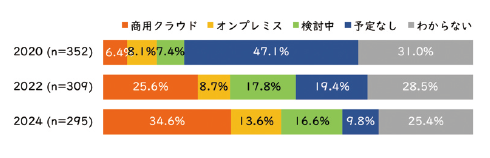

3.4.2 研究データの長期保存用ストレージの提供状況

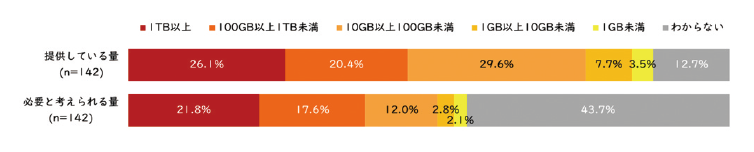

研究データの長期保存に関しては、提供・検討率が2020年度の21.9%から2024年度の64.7%まで上昇し、「提供予定はない」という回答は47.1%から9.8%まで減少した(図表9)。提供方法は、2020年度はオンプレミス(8.1%)の比率がやや高かったものの、2024年度は商用クラウド(34.6%)の比率が増えている。

一方で、保存用ストレージを提供しているユーザー1人あたりの基本容量と、ユーザー1人あたり提供が必要であると考えられる基本容量は、実際に提供している機関(n=142)に限定してもギャップがみられた(図表10)。また、「わからない」という回答も43.7%にのぼり、ユーザーがどの程度のストレージを必要とするかについて機関内での合意形成や利用実態の把握が進んでいない可能性が示唆された。

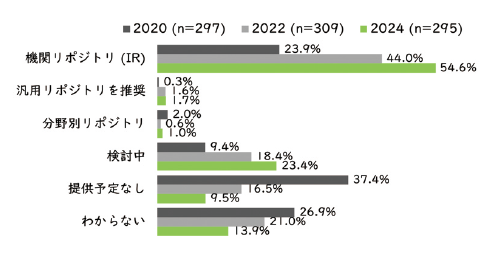

3.4.3 研究データ公開のためのリポジトリの提供状況

研究データを公開するためのリポジトリの提供状況については、IRの提供が2020年度の23.9%から2024年度の54.6%まで増加した(図表11)。「提供方法を検討中」の機関も23.4%まで増加するとともに、「提供予定なし」は9.5%、「わからない」は13.9%まで減少しており、公開基盤の整備や検討が進展していることがうかがえる。IRや分野別リポジトリを提供していない機関であっても、分野別リポジトリ(例:SSJDA、DDBJ)や汎用リポジトリ(例:figshare、Zenodo)の利用を推奨することは可能であるが、汎用リポジトリの推奨は1.7%にとどまっていた。

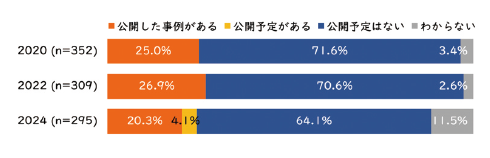

3.5 機関リポジトリ(IR)による研究データの公開状況と障壁

IRを提供する機関が増加した一方で、研究データの公開作業実施率(各調査とも、調査時点を含む過去2年分)は増加していなかった(図表12)。機関別にみると、公開・公開予定の合計は、国立研究開発法人(75.0%)、国立大学(42.9%)はやや高いものの、その他(28.6%)、私立大学(16.7%)、大学共同利用機関(16.7%)、公立大学(11.4%)は1~2割程度にとどまった。

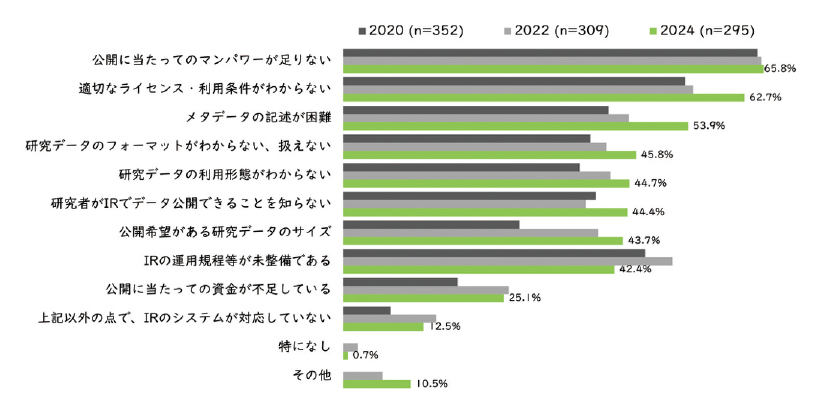

何がIRによるデータ公開の障壁となっているのだろうか。図表13に示す通り、マンパワー不足(65.8%)が2020年度調査から継続する主な課題である。その一方で、課題の選択率の経年的な変化に着目すると、4年間の差が大きい順に「公開希望がある研究データのサイズ」(16.2ポイント)、「メタデータの記述が困難」(12.4ポイント)、「適切なライセンス・利用条件がわからない」(9.3ポイント)などであり、データ公開における実践上の課題が上昇しているとともに、「IRの運用規程等が未整備である」(-4.8ポイント)という制度的な課題は減少していた。

4. 研究データ管理(RDM)における政策の効果と継続的な課題

本稿のまとめとして、日本の大学・研究機関のRDMにおける政策の効果と残存する課題、及び今後の展望について述べる。

データポリシーを策定・検討している機関は2020年度の23.6%から2024年度の70.8%まで4年間で47.3ポイント増加した。『公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方』7)や「オープンアクセス加速化事業」9)などの政策と、コミュニティによる取組が功を奏していると推測される。また、助成機関によって公的資金による研究を行う際にDMPの作成が求められるようになり、DMP作成支援サービスを実施・検討している機関は2022年度の8.1%から19.7%まで増加した。適切なDMPの作成及び支援のためには研修等の機会を提供することも重要であると考えられる。研修等の実施・検討率は18.0%にとどまっていたが、調査の実施前後には「オープンアクセス加速化事業」9)によるシンポジウム等14)が行われており、今後も継続的に実施されることを期待したい。ただし、これらデータポリシーの策定、DMP作成支援、研修は、いずれも機関種別による差が大きく、おおむね国立研究開発法人や国立大学の実施・検討率が高かった。

RDMを支える情報インフラの整備状況には継続的な進展がみられた。RMDサービスに関する情報インフラ整備を検討・対応している機関は2020年度の17.8%から41.4%に増加し、研究データを長期保存するためのストレージを検討・提供している機関は21.9%から64.7%に、研究データを公開するためにIRを提供している機関は23.9%から54.6%に増加しており、「提供予定なし」とする機関は37.4%から9.5%まで減少していた。このように情報インフラの拡充が進展している一方、IRで過去2年間に研究データを公開した事例や予定がある機関は増加しておらず、24.4%にとどまった。IRによるデータ公開の最大の障壁は、2020年度から変わらずマンパワー不足(65.8%)であった。IRの運用規程等の未整備といった制度的な課題はやや減少していた(42.4%)ものの、実践に関わる課題はおしなべて選択率が上昇していた。RDMのための人材配置及び人材育成はいよいよ喫緊の課題となったと言えよう。

今後、日本の研究機関におけるRDMサービスを適切かつ効率的に発展させていく方策として、自己評価システムとコミュニティによる取組、政策による支援について述べたい。まず、RDMサービスは多岐にわたり、かつ新たな取組であるため、適切に構築・発展させていくためには一定の指針があることが望ましい。そこで南山らは、これまでの調査結果を用いてRDMサービスの成熟度を自己評価するためのモデルを構築した15)。自機関によるRDMサービスの強みと弱みを把握することによって、効率的な資源配分や事業計画の立案が可能になるのではないだろうか。学術コミュニティの取組として、RDMサービスの実施・検討率が高い国立研究開発法人や国立大学や、先進的な分野の取組を共有することが考えられる。3.4.2で指摘した「ストレージの基本容量」の検討においては、先行事例が参考になるだろう。また、RDMの実践における課題は分野の特徴も関わるため、研究データ利活用協議会(RDUF)のようなステークホルダーを超えた協同の場を活用することが有効であると考えられる。そしてRDMサービスを持続可能な取組とするためには、政策による支援が必要であることは論をまたない。本調査が実施される前から指摘されてきた人的コストや人材育成等16)の課題解決に向けて、まずは「オープンアクセス加速化事業」の効果の検証を行い、継続的な支援体制が構築されることを期待したい。

謝辞

オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR)及び大学ICT推進協議会(AXIES)の皆様とは、2020年度調査から継続して調査立案や分析のための議論を重ねている。ここに記して御礼申し上げる。

注1 研究のために収集・作成するデータをどのように管理するか、取扱いや整備・保存・公開に関する計画を記した書類を指す。

注2 2020年度から2022年度にかけて「機関ポリシーあり」が減少した要因として、2020年度調査では回答者が研究データの10年保存17)に対応するためのポリシーを含めている可能性が指摘される。そこでデータ保存のみを対象としたポリシーが含まれないよう、2022/2024年度調査ではポリシーの定義や判断基準を明示した。

参考文献・資料

1) 南山泰之,結城憲司,田邉浩介,安原通代.2020年度RDM事例形成プロジェクト中間報告書.

https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000003,(参照 2025-06-21).

2) 池内有為,林和弘.日本の研究機関における研究データ管理(RDM)の実践状況-オープンサイエンスの実現に向けた課題と展望-.STI Horizon, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 50-55.

https://doi.org/10.15108/stih.00287,(参照 2025-06-21).

3) 池内有為,南山泰之,林和弘.日本の研究機関における 研究データ管理(RDM)の実践状況2022 -経年変化と課題-.STI Horizon, 2024, vol. 10, no. 3, pp. 30-36.https://doi.org/10.15108/stih.00383,(参照 2025-06-21).

4) オープンアクセスリポジトリ推進協会.国内機関における研究データ管理の取り組み状況調査,2020 [dataset]. 2024, SSJDA.https://doi.org/10.34500/SSJDA.1587,(参照 2025-06-21).

5) オープンアクセスリポジトリ推進協会.国内機関における研究データ管理の取り組み状況調査,2022 [dataset]. 2024, SSJDA.https://doi.org/10.34500/SSJDA.1588,(参照 2025-06-21).

6) 第6期科学技術・イノベーション基本計画.

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html,(参照 2025-06-21).

7) 統合イノベーション戦略推進会議.公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方.

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf,(参照 2025-06-21).

8) 統合イノベーション戦略推進会議.学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針.

https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf,(参照 2025-06-21).

9) 文部科学省.“オープンアクセス加速化事業の公募開始について”.

https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1421775_00008.htm,(参照 2025-06-21).

10) 日本学術振興会.“科研費における研究データの管理・利活用について”.

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html,(参照 2025-06-21).

11) 京都大学.“研究データ管理・公開ポリシー”.

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/kanrikoukai,(参照 2025-06-21).

12) 研究データ連絡会 AXIES-JPCOAR.“国内大学の研究データポリシー(一覧)”.

https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/project/国内大学の研究データポリシー一覧,(参照 2025-06-21).

13) 大学ICT推進協議会(AXIES).“大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン”.

https://rdm.axies.jp/sig/70/,(参照 2025-06-21).

14) 筑波大学 研究戦略イニシアティブ推進機構 研究マネジメント室.筑波大学オープンアクセス加速化事業研修会:研究成果をオープンにするとは.2025.http://hdl.handle.net/2241/0002014347,(参照 2025-06-21).

15) Minamiyama, Yasuyuki; Ikeuchi, Ui; Tanabe, Kosuke; Yuki, Kenji; Hayashi, Kazuhiro; Aoki, Takaaki. Maturity Model for Organizational Research Data Management Services. Data Science Journal. 2025, vol. 24, p. 18.https://doi.org/10.5334/dsj-2025-018,(accessed 2025-06-21).

16) 「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」報告書.内閣府,2015.

https://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/,(参照 2025-06-21).

17) 日本学術会議.科学研究における健全性の向上について(回答).2015, 35p.

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-k150306.pdf,(参照 2025-06-21).