- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00390

- 公開日: 2024.12.20

- 著者: 岡村 麻子

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.10, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

オランダの研究評価改革

-政策研究エコシステムの観点から-

近年、諸外国では研究評価改革が進むが、オランダも、研究の質・社会との関連性を重視したStrategy Evaluation Protocol(SEP)への改定や、成果の認知や報酬の在り方を含むアカデミアの文化変容を目的としたRecognition & Rewards Programなど、独自の改革を推進している。本報告では、インタビュー調査及び文献調査に基づき、オランダにおける研究評価システム改革を、その基盤となる政策研究エコシステムの観点も踏まえて紹介する。オランダの研究評価システム改革は、大学連合・ファンディングエージェンシー等を通じたボトムアップかつ自律的な制度改革の提案と実施に特徴があるが、その根底には、科学技術イノベーション政策に関する活発な理論構築と実践的研究に加えて、行政とアカデミアの連携・人材の循環等の豊かな政策研究エコシステムの存在があると考える。

キーワード:研究評価改革,責任ある研究評価,オランダ,Recognition & Rewards,Strategy Evaluation Protocol(SEP)

1. はじめに

近年、諸外国で研究評価改革が進むが、オランダにおいても、Recognition & Rewards Program1)や、Strategy Evaluation Protocol(SEP)への2020年の改定2)など、独自の改革が進められている。本報告では、インタビュー調査及び文献調査に基づき、オランダにおける研究評価システム改革を、その基盤となる政策研究エコシステムの観点も取り入れつつ紹介する。

諸外国で進む研究評価改革

昨今欧州を中心として、定量的指標に過度に依存する研究評価システムへの批判、研究の質・研究活動の多様性や分野多様性への配慮、社会的インパクトの重視等を論点として、研究評価改革が進んでいる(この動きは日本語文献においても多く紹介されている3~5))。「研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA)」(2013)、「研究計量に関するライデン声明」(2014)、英国でのThe Metrics Tideレポート(2015)などが端緒となり、研究評価の文化の改革を念頭にした責任ある研究評価の機運が生まれている。主には欧州の研究コミュニティが中心となったイニシアティブであるが、それ以外の国からの関与も広がり、2022年7月に欧州において最終合意された「研究評価の改革に関する合意(Agreement on Reforming Research Assessment)」等、グローバルな展開となっている。特にこの合意を推進するためのCoalition for Advancing Research Assessment(CoARA)は、評価基準の拡大(主に査読を通じた定性的な判断を重視する方向への揺り戻し)や、多様な研究成果や実践を評価することを重視しているが、署名機関に対して、責任ある評価の実践を促し、評価制度が公正で幅広い研究活動を奨励するよう、具体的な行動を約束させることが特徴である。さらに新たな研究評価手法の試験的導入、ベストプラクティスの共有などをしている。

これらの改革の背景には、オープンサイエンスの進展による研究文化の変化や、研究インテグリティの見直し、責任ある研究イノベーションの考え方があると考えられる。また、社会全体における、過度な競争ではなく包摂性・多様性の重視へのシフトや、研究者や研究コミュニティの健全性により重きを置くという変化も基底にあると考えられる。

調査方法

文献調査及びオランダの大学・研究所・省庁等へのインタビュー調査を実施した。インタビュー対象者へは事前に質問票を送付し、半構造化インタビューを実施した。

- 教育・文化・科学省 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:OCW)

(2023年11月訪問) - オランダ大学連合 (Universities of the Netherlands:UNL) ※旧VSNU

(2024年4月オンライン) - ラテナウ研究所(Rathenau Institute)

(2023年11月訪問) - ライデン大学科学技術研究センター(Centre for Science and Technology Studies:CWTS)

(2023年11月及び2024年6月訪問)

2. オランダの研究評価システム改革

オランダでは2003年に全分野共通の評価実施要綱(Standard Evaluation Protocol : SEP)が導入され、公的研究機関は6年ごとに外部評価を受けることとなっている(オランダにおける研究評価の歴史的経緯や昨今の動向については日本語文献でも紹介されている6、7))。分野別の評価実施要綱から全分野共通へ変更され、また以前の枠組みと比べて各大学の理事会がイニシアティブを取る、より自律的な評価システムへと変更された。SEP2003-2009の後、SEP2009-2015、SEP2015-2021が策定された。

Strategy Evaluation Protocol(SEP)2021-2027の概要

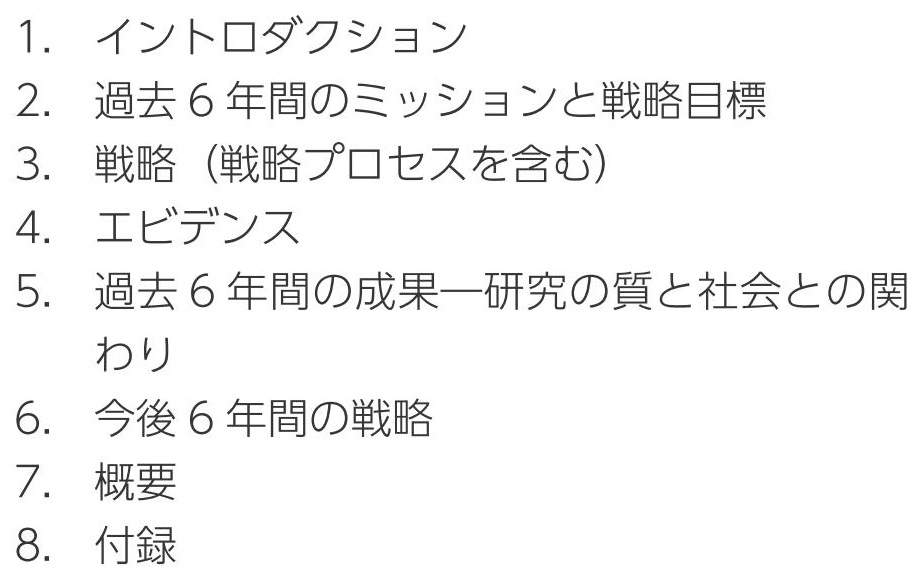

現行のSEP2021-2027は、大学や研究機関で実施される学術研究の質や社会との関連性等を6年周期で評価するためのプロトコルであり、オランダ大学連合(VSNU、現在はUNL)、オランダ王立芸術科学アカデミー(KNAW)、オランダ科学研究機構(NWO)によって策定された(2020年3月に公開)2)。名称がStandardからStrategyと変更されており、自ら定めた目標・今後の戦略に基づき、自らの活動を評価するという側面が強い。このプロトコルでは、評価の考え方・プロセスとともに、各関係者がいつ・どのような方法で何をすべきか、目次項目案(図表1参照)等が提示されているが、柔軟に運用可能とされている。

評価目的は、組織の自己学習と自己改善による研究の質向上と説明責任で、資金配分には直接関係しない。評価は研究部門、組織内委員会ボード、専門評価委員会の3者で行い、結果は公開される。評価プロセスは、組織内委員会ボードの設置、評価を受ける研究部門の決定、専門評価委員会の設置、研究部門による自己評価報告書の作成、専門評価委員会によるサイトビジットの実施、評価報告書修正、結果公開の順で進められる。専門評価委員にはジェンダー・文化・分野・国籍等の多様性が求められ、また、PhD候補生及び初期又は中堅キャリアの研究者をそれぞれ1名以上含む必要がある。

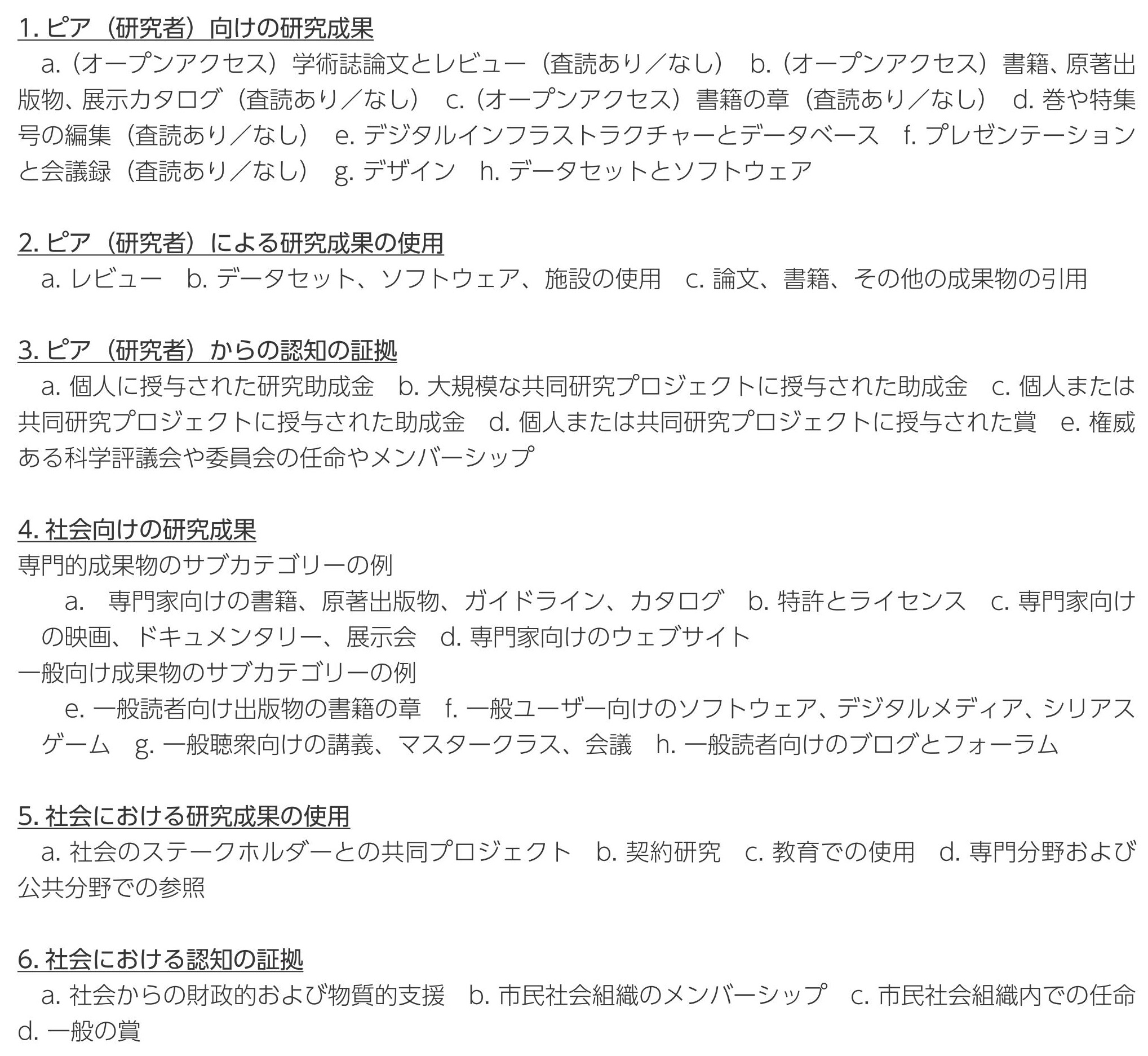

評価を受ける研究部門が自ら目標と戦略を設定し、3つの観点(研究の質、社会との関わり、研究部門の将来性)を用いて、過去6年間の成果と、今後数年間の戦略について記載する自己評価報告書(付録を除いて20ページ以内)が、評価の基盤となる。また、オープンサイエンス、博士課程の方針、アカデミア文化、人材政策と多様性の4つの具体的な側面を自己評価報告書で取り入れる必要がある(特に目次項目5及び6)。自己評価報告書には、評価を受ける研究部門の分野における位置づけ、関連する社会的発展、将来に向けてのSWOT分析、及び1つ以上の事例研究が記載される。定性的な記述が主体であるが、それらの論拠となるにふさわしいと自ら選択する指標も必要に応じて用いることができる。ただしDORAに基づき、Impact Factorの使用は禁止されている。なお、評価の3つの局面(研究成果、研究成果の使用、認知(recognition))と、2つの質の領域(研究の質、社会との関わり)をかけ合わせた6つの分類による指標案リスト(図表2参照)も提示されているが、評価を受ける研究部門が、その文脈に応じて、また各自の目標と戦略に応じて、指標を選ぶことが重要であると留意されている。

Recognition & Rewards プログラム

アカデミアにおける時代に応じた文化の変容を後押しするために、「すべての人の才能のための場:アカデミアの認知と報酬における新たなバランスに向けて(Room for everyone’s talent:towards a new balance in the recognition and rewards of academics)」というポジションペーパーが、VSNU、NFU、KNAWらの連名で2019年に発表された1)。ここでは、アカデミアにおける成果の認知とその評価システムの改革が、特に下記の点を重視して、提唱されている。

- キャリアパスの多様化と活性化を可能にし、それによって各重要分野における卓越性を促進する

- アカデミアの独立性と個人の資質・野心を認めると同時に、チームの業績も認識する

- 定量的な成果(出版物の数など)よりも質を重視する

- オープンサイエンスのあらゆる側面を奨励する

- アカデミアの質の高いリーダーシップを奨励する

このポジションペーパーが下敷きとなり、Recognition & Rewardsプログラムが2020年に開始された。ポジションペーパーはSEP2021-2027にも大きく影響を与えているが、SEPが研究の質の確保のために研究部門を評価するためのプロトコルであるのに対して、Recognition & Rewardsプログラムはアカデミアにおける文化変容を狙いとして教育・キャリアパス・リーダーシップを幅広く含む実践的なプログラムである。

Recognition & Rewards プログラムの設計に関わったUNL担当者(SEP2021-2027策定にも中心的に関与)は、インタビューにおいて、策定時の主な論点として、1)オープンサイエンスへの移行に伴い研究評価の改革が必要になった、2)評価における指標誤用等の弊害を問題視した、3)アカデミア全般の文化変容の必要性(例えばファンディング成功率が低いにも関わらずキャリア形成がファンディングに過度に依存している、アカデミアにおける多様なタスク評価の再設計の必要性)、4)教育の重視(オランダの複数の大学ではDr. Ruth Grahamが提唱する教育に関するフレームワークを取り入れており、研究だけでなくキャリア形成や教育を重要視している)があったと述べた。一方で、社会との関連性やインパクトの重視については、このプログラム設計の動機というよりも、むしろアクセラレーターとなったと述べた。

このプログラムは、2つのレイヤーに分かれている。1つ目は、UNLに所属する14の研究大学の他、KNAW、NWO及び保健研究開発機構(ZonMw)等において立ち上げられた計18のローカルなRewards & Recognition委員会による組織レベルでの文化変容に向けた取組である。2つ目は、全国レベルの推進委員会がコーディネートする、共同プログラムである。共同プログラムとして、各大学が自律的にRecognition & Rewardsプログラムを実装するためのRoadmap8)や対話のためのツールキット等が作成されウェブサイトで公開されている。また、大学が自ら移行していくためのステージとして、1)ビジョンの調査と策定、2)想像力と実験力を高める、3)意味を付加する、4)具体化し発展させる、5) 実装、6)統合が示されている。この他、機運を高め機関間で経験を共有するためのイベント等も開催されている。なお、このプログラムはOCWが資金の半分程度を支援している。

国際動向との関係

オランダの動向は、諸外国で進む責任ある研究評価と相互に影響を与え合う形で進展してきた(インタビューOCW, UNL)。UNLへは、ノルウェー、アイルランド、ドイツ、米国等の多くの国から関心が寄せられていることが言及された(インタビューUNL)。

3. オランダの政策研究エコシステム

全体像を把握するため、研究評価改革に関連する各アクターがどのような役割を果たしているのか概観する。特徴としては、アカデミアにおける活発な理論構築と実践的研究、大学連合らを通じたボトムアップな制度改革の提案と実施、アカデミアにおける自律性を尊重した上での行政とアカデミアの協働等が挙げられる。

(アカデミア一般)

伝統的に大学の自律性が非常に高いことが指摘された(インタビューUNL, OCW等)。SEP2021-2027及びRecognition & Rewards プログラムにおいても、ひな形や大きな方針についてはUNLらを中心に作成されたが、大学独自にカスタマイズした上で実装することが想定されている。

(科学技術イノベーション(STI)政策研究)

STI政策研究の研究者層は厚い。ラテナウ研究所においても多くの政策研究が行われている他、例えばライデン大学CWTSは、科学政策、サイエントメトリックス、ビブリオメトリックスに関する研究で国際的に有名であり、世界の研究動向、インパクト評価、イノベーションシステムに関する研究等を行っている。ライデン声明もCWTSのメンバーが中心となり作成された。その他、デルフト工科大学(TU Delft)、トウェンテ大学(University of Twente)、国際連合大学マーストリヒト大学(UNU-MERIT)等、イノベーション政策や科学技術ガバナンス等の研究が盛んに行われており、また教育活動を通じて多くの人材が行政機関へも輩出されている(インタビューOCW, CWTS, ラテナウ研究所等)。

(大学連合、ファンディング機関等)

オランダの研究大学のアンブレラ組織であるUNL(旧VSNU)は、そのファンダーであるNWOとZonMwや、KNAWらと協働により、SEP2021-2027やRecognition & Rewards プログラム設計において中心的な役割を果たしている。また、UNLはその機能として、大学間共通人事システムを所管しているが、これもRecognition & Rewards プログラムの実装においてポジティブな影響をもたらしている(インタビューUNL)。

(行政)

OCWは、高等教育、研究、イノベーションを所管し、科学研究、学術機関、部門横断的なイノベーション育成に関連する政策の策定において中心的な役割を果たしている。

SEP2021-2027の策定は、VSNUらのボトムアップにより進められ、OCWはサポートする立場で関与した(インタビューOCW)。Recognition & Rewardsプログラムへは資金援助を行っている(インタビューUNL)。

(行政とアカデミアの連携、人材の循環)

研究評価に直接関係がない場合も含めて、研究プロジェクト等での行政とアカデミアの連携、キャリアパス・柔軟な働き方等による人材の循環がインタビューでは多く言及された。

- 科学と政策をつなぐことを目的としたポストがあり、クロスアポイントメント的に、大学と行政の双方に在籍する人がいる(インタビューOCW)。

- 柔軟な働き方が浸透しており、大学で2日、政府で3日などの契約で働く人も多くなっている(インタビューOCW)。

- アカデミアの採用状況が厳しいこともあるが、通常の採用において研究者キャリアを持つ人からの応募が増えており、数年働いてアカデミアに戻る人もいるが、省庁に定着し、研究と政策をつなげる観点で貢献している人も多い(インタビューOCW)

- 2~3年で組織を変わっていく人が多いが、役所からシンクタンク等、同じコミュニティで違う立場から関わることも多く、コミュニティ全体として知見が残り、また知識移転が起こりやすい(インタビューラテナウ研究所)

- 特定のテーマごとに関連する様々な領域の専門家を集めて知見を集めるという実験的取り組みや、大学・研究機関等の外部機関に30~40人くらいで出かけていき、現場の課題について議論・対話をするという機会等、科学と政策をつなぐ多くの機会がある(インタビューOCW)。

4. 科学者の反応

Recognition & Rewardsプログラムへは、科学者からの批判もある。142人の教授を含む171人の科学者からなるグループは、2021年7月19日に、Recognition & Rewardsプログラムが、オランダの科学に害を及ぼすと警告する公開書簡を発信した9)。この書簡では、新たな方針はより恣意的な評価であり、科学の質の低下につながり、オランダ人科学者の国際的な認識と評価に大きく影響を及ぼし、若手研究者も国際的な競争に打ち勝つことができなくなるだろうと主張している。

これに対して、Recognition & Rewardsプログラムの運営グループが応答10)しているが、その概要を次に紹介する(要約抜粋)。

これまで、研究業績が重視されすぎる余り、教育、インパクト、リーダーシップ、(大学医療センターにとっては)患者ケアといった他の中核領域が十分に評価されないことが多かった。伝統的で測定可能なアウトプット指標(論文数、h-index、ジャーナルインパクトファクターなど)を暗黙のうちに一方的に重視することは、科学の高負荷の一因であるし、科学分野間のバランスを崩しかねない。DORAの原則とも一致しない。将来にわたって我々の力を維持するためには、科学における評価と報酬のシステムの近代化が急務である。この野心には、共同研究と科学における根本的な文化の変革が必要である。科学者のキャリアに多様性を持たせ、科学教育、研究、インパクト、患者ケア、リーダーシップにもっと焦点を当てる必要がある。これはオランダ国内だけでなく、国際的なムーブメントとなっており、ヨーロッパレベルでも、現在の評価方法を変えようとする動きがある。これらの動きの出発点はすべて、科学者の才能をより広く評価し、科学的業績そのものの質と内容に目を向けることが目的である。

また、研究評価改革への批判的な研究者はマイノリティになりつつあると感じている一研究者の視点を紹介する。例えばライデン大学では大学の経営幹部に、責任ある研究評価の研究者(Sarah de Rijcke)が副学長となり、このような考えの研究者が経営陣に増えていくと、大学全体としても今後大きく変わっていく可能性がある。論文を書くことで自分たちの仕事は終わりという伝統的なやり方も変わっていくことになると考えている(インタビューCWTS)。

5. まとめ・考察

オランダの研究評価改革の取組は政府からのトップダウンではなく、大学連合らが中心となり、大学の自律性を尊重した形でボトムアップに自己学習・自己改善を促す取り組みであるところに大きな特徴がある。競争力の低下を危惧する科学者からの批判・議論もあるが、自己評価レポート11)によると、懸念も示されているが全体としては良い方向に向かっていると受け止められるようである。今後の行方を引き続き注視していく必要があるだろう。

特にRecognition & Rewardsプログラムはアカデミアの文化を変えていくことが前提であるため、急速に変化するのではなく、移行プログラムを用いるなど、じっくり取り組んでいくことが重要であると言及された(インタビューUNL)。また、英国のREF(Research Excellence Framework)等とは異なり、大学への資源配分とリンクしていないところも特徴であるが、複数のインタビュー対象者から、資源配分とのリンクがないことは長所であるという声があった。

これらの改革の根底には、理論・実践双方でのSTI政策研究コミュニティの強さと高い人材輩出能力があり、それが行政とアカデミアの連携をスムーズにしていると考えられる。アカデミアの自律性を尊重した上で、大学連合らが中心となりうまく連携を取り合い方針を定めつつ、大学の変化をサポートしていることが印象的であった。

大学数の違い等もあり、日本における研究評価改革の議論は異なる困難があることが想定されるが、オランダの取組から学ぶことも多いと考える。

謝辞

インタビューに応じていただいた皆様に感謝申し上げます。本研究はJSPS科研費JP21H00503の助成を受けたものです。

参考文献・資料

1) VSNU, NFU, KNAW, NWO, ZonMw, “Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards of academics,” The Hague, 2019.

2) VSNU, KNAW, NWO, “Strategy Evaluation Protocol 2021-2027,” The Hague, 2020.

3) 林隆之, 佐々木結, “CA2005- DORAから「責任ある研究評価」へ:研究評価指標の新たな展開,” No. 349, 2021.

4) 林隆之, 佐々木結, 沼尻保奈美, “研究評価改革とオープンサイエンス:国際的進展と日本の状況,” 情報の科学と技術, 73巻1号, pp. 26-31, 2023.

5) 標葉隆馬, “E2561-欧州における「研究評価の改革に関する合意」とその展開,” カレントアウェアネス-E, No. 438, 2022.

6) 林隆之, “オランダにおける大学の研究評価の展開,” 大学評価・学位研究, 第4巻, pp. 37-50, 2006.

7) 川人よし恵, “オランダの研究評価の新たな潮流-“Standard Evaluation Protocol”から”Strategy Evaluation Protocol”へ,” 大阪大学経営企画オフィス URA×IR, 7 2020.

[オンライン]. Available: https://www.ura.osaka-u.ac.jp/uramagazine/vol_068.html.(最終アクセス日:2024年11月1日)

8) UNL, NFU, NWO, ZonMw, KNAW and Network of Ideologically-based Universities, “ROAD MAP: How we are shaping a new system of recognition & rewards (Room for everyone’s talent in practice),” The Hague, 2023.

9) Recognizing and valuing harms Dutch science – ScienceGuide,”

[オンライン]. Available: https://www.scienceguide.nl/2021/07/we-moeten-af-van-telzucht-in-de-wetenschap/.(最終アクセス日:2024年4月4日)

10) Rianne Letschert and Jeroen Geurts, chairs of the Recognition & Rewards steering group. “Response to the opinion piece ScienceGuide,”

[オンライン]. Available: https://recognitionrewards.nl/2021/07/19/reaction-opinion-to-scienceguide/.(最終アクセス日:2024年11月1日)

11) Recognition & Rewards programme, “Recognition & Rewards Culture Barometer: First measurement report,” 2024.