- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00376

- 公開日: 2024.12.20

- 著者: 齋藤 経史

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.10, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

博士人材データベース(JGRAD)の概要と制度改革

-JGRADの参加大学、登録者数増加の背景-

科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループでは2014年度から博士人材データベース(JGRAD)を運用し、博士人材のキャリア情報等のデータ収集に活用している。本稿においては、JGRADの概要を示すとともに、JGRAD事業に協力するJGRAD参加大学および登録者数を向上させた改革、施策について説明する。2022年9月から2024年9月にかけて、JGRAD参加大学は51大学から98大学へ、アクティベーションを行った博士人材の登録者数は約28,200件から約36,300件へと増加した。JGRAD事業においてはJGRAD参加大学のメリットを高め、事務負担を軽減することで参加大学数の増加策を推進している。また、博士人材用SNSの構築等によって、博士人材がJGRADに登録し、情報記入を継続するインセンティブ設計を試みている。

キーワード:博士人材データベース(JGRAD),博士人材,博士人材用SNS

1 博士人材データベース(JGRAD)の概要と現状

1-1 博士人材データベース(JGRAD)の構築背景

1996年の第1期科学技術基本計画において提唱された「ポストドクター等1万人支援計画」の時期から現在に至るまで、博士課程修了者のキャリアパスの透明化や情報公開は、文部科学省や博士課程を持つ各大学にとっての責務となっている注1。博士課程修了者は修了直後にポストドクターや特任助教といった数年の任期付きの職に就くことが一般的となっており、その後に安定した職を得たかを把握するためには、長期的な追跡調査が必要となる。こうした背景から文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP)第1調査研究グループは、博士課程修了者の追跡調査を主目的とするウェブシステムとして、2014年度に博士人材データベース(Japan Graduates Database:以下では「JGRAD」と記す)の運用を開始した。

JGRADはその事業に参加する大学(以下では「JGRAD参加大学」と記す)との協議を踏まえて、制度とウェブシステムが設計された。JGRADの特徴として、JGRAD参加大学の博士(後期)課程学生および博士課程修了者(以下では両者をまとめて「博士人材」と記す)によるJGRADへの登録データを各大学と共有・共同利用していることが挙げられる。各大学の事務局においては、大学事務局アカウントを用いてJGRADにログインすることで自大学に在籍する、または在籍した博士人材がJGRADに登録したキャリア等の情報を把握できる。NISTEPと各JGRAD参加大学の間でJGRADのデータ共有・共同利用をすることで、JGRADは博士人材の調査に関する共通のデータ基盤となっている。

1-2 博士(後期)課程学生を含む博士人材への調査基盤としてのJGRAD

JGRADの運用が2014年度に開始されたため、原則として2014年度以降の博士(後期)課程入学者がJGRAD登録対象者となっている。登録対象者は博士課程修了後を含めて任意の時点でJGRADに登録できる。ただし、NISTEPとして、できるだけ早い時点でのJGRAD登録を推奨しており、博士(後期)課程1年次にJGRADアカウントを取得するケースが主流となっている。

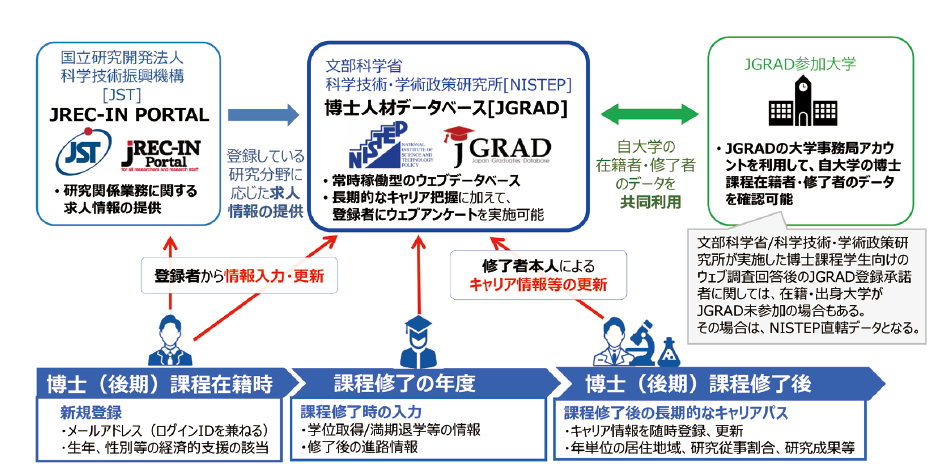

図表1はJGRADの一般的な情報記入の流れと情報連携の様子を示している。図表1の下側に示しているように博士(後期)課程在学時にJGRADに新規登録し、メールアドレス、生年、研究分野、受けている経済的支援等の情報を入力する。その後、登録者には課程修了年度に修了に関する情報等、課程修了後にキャリアパスの情報等を入力することを求めている。また、前述したようにJGRADではJGRAD参加大学とデータの共同利用を行っている。加えて、国立研究開発法人 科学技術振興機構が運営する研究関連人材を対象とする求人求職サイトのJREC-INのAPIを活用している。登録者は自身がJGRADに入力した研究分野に応じたJREC-INの求人情報をJGRADのウェブシステム上で確認することができる。

図表1が示すようにJGRADは博士(後期)課程の在籍時に登録することが主流になっている。このため、JGRADは構築当初の主目的であった博士課程修了者への追跡調査のみならず、博士(後期)課程学生への調査基盤としても活用できる。調査資料313として取りまとめた「新型コロナウイルス感染症対応が研究生産性に与える影響等に関する調査」1)では、2021年5月から6月にかけてJGRAD登録者全体のメールアドレスに対してウェブ調査を依頼した。その有効回答として、博士(後期)課程学生の回答数が3,106件、博士課程修了者等の回答数が1,985件となっており、計5,091件の有効回答全体のうち博士(後期)課程学生が61%を占めた注2。この回答数と回答割合は、JGRADを継続運用すれば変化することが見込まれるが、JGRADは博士(後期)課程学生を含む博士人材全体への調査基盤として活用できることを示している。

1-3 JGRADの参加大学数、アカウント数の現状と変化

2024年9月現在においてJGRAD参加大学数は98大学(国立大学57校、公立大学16校、私立大学25校)となっている。日本国内には博士課程を持つ大学が約450校あるため、大学としてのJGRAD参加割合は22%である。ただし、JGRAD構築初期から大規模大学を中心にJGRAD事業への勧誘を行ったため、日本国内の博士(後期)課程学生の視点では、在籍している大学がJGRAD参加大学である割合は77%となっている注3。また、JGRAD参加大学数は2022年9月時点では51大学であったため、過去2年で47大学増加と2倍近くのJGRAD参加大学数となった。

また、2024年9月時点において、アクティベーション済みの博士人材のJGRADアカウントは約36,300件であった。2022年9月時点で約28,200件であったため、過去2年で約8,100件が増加した。本稿の2章ではJGRAD参加大学の増加策、3章においてはJGRADのアカウント数の増加策を説明する。

2 JGRAD参加大学との連携とJGRAD参加大学の増加策

2-1 JGRAD連絡会とJGRAD参加大学との情報共有と連携

JGRADの登録データは、各大学と共有・共同利用しているため、JGRAD参加大学との連携が重要となる。このため、JGRAD事業においては、毎年度9月と3月にオンラインにて「博士人材データベースの運用等に関する連絡会(以下では「JGRAD連絡会」と記す)」を開催し、JGRAD参加大学との情報共有を行っている注4。

JGRAD連絡会は、NISTEPの所長が座長を務め、各JGRAD参加大学から連絡会構成員およびJGRADに関する実務担当者が出席する。JGRAD連絡会の開催要項において、連絡会構成員は各JGRAD参加大学における「理事又はそれに準ずる者」と定められており、各大学において大学全体の意思決定層が就任することが通例である。このため、JGRAD連絡会においては、NISTEPからのJGRAD事業や博士人材に関する調査結果の紹介に加えて、文部科学省の高等教育局や科学技術・学術政策局からも直近の政策等を発表・説明し、JGRAD参加大学との意見交換を行っている。これらの情報収集や意見交換を可能とすることが大学としてのJGRAD参加のメリットの一つになっていると考えられる。

2-2 JGRADの主なアカウント発行方法の変更による事務負担の軽減

2022年度以前におけるJGRADのアカウントの新規登録はJGRAD参加大学の事務局にとって、より事務負担が大きい方式となっていた。JGRAD参加大学の事務局は、博士人材本人からNISTEPへの所属研究科や学籍番号データの提供に関する承諾を得た上でJGRAD登録候補者のExcel形式のリストを作成し、NISTEPに提出していた。登録候補者のリストを受領したNISTEPは、その情報に基づいてJGRADのウェブシステムに博士人材アカウントを作成し、大学事務局または博士人材本人にアカウント情報(ID、パスワード)を伝達していた注5。アカウント情報の伝達を受けた博士人材は、JGRADにログインしアクティベーションを行うことが従来のアカウント新規登録方法となっていた。

この従来のアカウント登録方法では、各大学事務局において、NISTEPへのデータ提供に関する説明を博士人材に行い承諾を得ること、Excel形式の登録候補者のリストを作成し、NISTEPに提供すること等の事務負担がかかっていた。また、大学事務局の実務担当者が異動したり、担当者がJGRAD事業に無理解・不熱心である場合は、登録候補者のリストを提出しなかったり、提出した登録候補者数が少なかったりする場合もあった注6。こうした場合に督促や詳細な作業指示を行うことは、NISTEPにとっても事務負担となっていた。JGRADのアカウント発行に関する事務負担が大きいことはそれ自体が課題であったとともに、JGRAD参加大学および登録者数の抑制要因ともなっていた。この課題を解決するためにJGRADのウェブシステムを改修し、博士人材本人によるウェブ申請を可能とした。

2023年度から主なアカウント発行方式としたウェブ申請では、博士人材本人が公開されている大学別のアカウント申請用のウェブページにアクセスし、メールアドレスや学籍番号等の情報を入力して、JGRADアカウント発行申請を行う。これを受領したNISTEPでは、各大学の学籍番号のルールや既存のJGRADデータと照合し、違和感や重複アカウントがなければ新規発行を承認し、申請時に登録したメールアドレスにアカウント情報が記載された自動メールが送付される注7。このように主なアカウント発行方式を博士人材本人によるウェブ申請とすることで、アカウント発行に関わる作業を簡略化し、事務負担を軽減した。2023年度以降は、NISTEPから各JGRAD参加大学に求める作業としては「在籍している博士(後期)課程学生にJGRADを紹介し、ウェブ申請による登録を推奨していただく」という簡素な作業、軽微な事務負担となっている。

2-3 JGRAD未参加大学向けのオンライン説明会の実施

2022年度以前において、JGRAD参加大学を増加させるための説明・勧誘は概して属人的かつ消極的であった注8。NISTEPの関係者と人的ネットワークがある大学関係者に対してJGRAD事業の説明・勧誘を行うケースが主流であった。広範なJGRAD参加大学への勧誘としては、情報公開用ウェブサイトに「JGRAD事業への参加に関心がある大学事務局は、御連絡をください」といった趣旨の記載があるのみであった。2023年度に開始した広範かつ積極的なJGRAD事業の説明、大学への勧誘活動として、「JGRAD未参加大学向けのオンライン説明会」が挙げられる。このオンライン説明会では日本国内の博士課程を持つJGRAD未参加大学全てに対してメール連絡で参加を呼びかけている。

JGRAD未参加大学向けのオンライン説明会においては、第6期科学技術・イノベーション推進計画において各大学の責務となっている博士課程修了者の追跡調査に有益であること、2-1で示したオンラインJGRAD連絡会の参加権を挙げて、JGRAD参加大学となるベネフィットを説明している。一方で、2-2で示したようにJGRADアカウント発行に関わる事務負担は既に軽微なものとなっており、労働を含めたコストはほとんどないことを説明している。加えて、3-1で後述するJGRAD参加大学となれば、JGRADで収集済みとなっている自大学の博士人材のデータを大学事務局アカウントで確認できることを挙げている。このように未参加大学にはJGRAD事業参加のベネフィットと軽微なコストを説明することで、勧誘を行っている。

3 JGRADの登録者・入力継続者の増加策と博士人材用SNS

3-1 博士(後期)課程学生向け調査回答後における博士人材本人へのJGRAD登録依頼

2021年度以前において、JGRADを紹介するウェブサイトは設けていたものの博士人材への周知と登録依頼はJGRAD参加大学に頼っており、NISTEPから直接、博士人材にJGRAD登録依頼をすることはなかった。しかし、JGRADの周知、登録者増を目的として2022年度からNISTEPから博士人材に直接JGRAD登録の可否を尋ね、承諾が得られた場合にJGRAD登録を行う試みを開始した。また、この試みは必ずしもJGRAD参加大学の博士人材に限らず、JGRAD未参加大学の博士人材に対しても同様に実施した。博士(後期)課程学生を対象とするウェブ調査回答後にJGRADの周知と登録依頼を行い、承諾が得られた博士(後期)課程学生をJGRADに登録することとしたのである。

この取り組みの一環としてNISTEPでは2022年度に文部科学省の高等教育企画課や人材政策課と連携した博士(後期)課程学生向け調査を実施した注9。また、2022年度および2023年度にはNISTEPとして博士(後期)課程1年次学生向けの全数調査を実施した注10。これらの調査は、大学事務局に調査依頼を行い、調査対象となる博士(後期)課程学生への調査用コードを配布してもらい、調査用コードを受領した学生は調査用ウェブサイトにアクセスして回答する形式とした。各調査は有益なデータを収集するという主目的に加えて、回答者による調査回答完了後にJGRADへの登録可否を尋ねて、承諾が得られた場合にJGRADに登録するという付随的な目的があった。仮にJGRAD参加大学の学生であっても、この調査回答完了後のJGRADの紹介と登録可否の質問によって、初めてJGRADを認識し、登録を承諾する場合もある。一方で、JGRAD未参加大学の学生にとっては、調査後の登録承諾がJGRAD登録を行う唯一の機会となっている注11。JGRAD未参加大学の博士人材のデータは、当該大学がJGRAD参加大学になるまではNISTEPのみが確認できる直轄データとなる。この方式によって、JGRAD未参加大学にJGRADで収集済みのデータ利用権をベネフィットの一つとして挙げて、大学としてのJGRAD参加を勧誘することが可能となった。

3-2 JGRADの登録、入力継続のインセンティブとしての博士人材用SNSの構築

公的部門が関わる調査の一般的な課題として、回答協力は専ら回答者の善意に頼っており、具体的な回答インセンティブがないことが挙げられる。JGRADへの登録やキャリア情報の記入に関しても、この課題は深刻であった。特にJGRADでは、博士(後期)課程1年次にアカウントを取得することが主流となっており、構築当初の主目的である博士課程修了者のキャリア情報に関する追跡調査の段階に入るまでに3年以上の時間を要する。このため、調査依頼を受けた直後に回答する一般的な調査に比べて、JGRAD内の利用可能な連絡先メールアドレスの維持および調査への回答協力には、より長期的なインセンティブを設計することが求められていた。

このインセンティブ設計の試みとして、2023年5月にJGRADのアクティブな回答協力者に利用権を与える博士人材用SNSをSlackとFacebookにおいて構築した。それぞれ「Slack/Facebook of Doctoral Students and Graduates」の頭文字をとってSDSG、FDSGと呼んでいる。特に図表2でロゴを示しているSDSGは研究分野別や大学別などの話題に応じたチャンネルを構築できるため有用性がより高く、2024年9月時点のSDSGのアクティベージョン済みアカウントは約8,500件となっている。SDSGは原則として博士人材のみが参加する実名制のオンラインコミュニティであり、研究、キャリア、趣味などの投稿によって博士人材内の情報共有や交流を図っている。

博士人材用SNSを構築した第一の目的は、前述したようにJGRADに関するインセンティブ設計である。博士人材がオンラインコミュニティの利用権を取得・維持するためにJGRADの新規登録や記入継続を行い、JGRADの情報収集状況が改善することを期待している。この目的は調査研究機関であるNISTEPがオンラインコミュニティを運営する理由としても重要である。また、第二の目的はオンラインコミュニティによる博士人材内の知識共有やネットワーク強化である。オンラインコミュニティにおける意見交換が博士人材のキャリア支援、生活の質の向上、ひいては日本の研究力の向上、イノベーションの推進につながることを期待している。

4 結び

本稿では、JGRADの事業概要を説明するとともに直近におけるJGRADの制度改革や施策を紹介した。JGRADは2014年度の運営開始当初の目的であった修了者の追跡調査に関しては、修了後に数年が経過した登録者数自体が少なく、その登録者群における情報記入率も十分ではないため、現在でもなお課題は大きい。一方で、現在においても博士(後期)課程学生を含む博士人材全体への調査基盤として活用できると考えられる。

また、本稿に示した制度改革や施策の効果もあってJGRAD参加大学およびJGRAD登録者はそれぞれ増加している。博士人材の在籍・出身大学がJGRAD参加大学となれば、当該大学の博士人材がJGRADに登録しやすくなる。また、JGRAD登録者数、キャリア等の情報記入者数が増加すれば、各JGRAD参加大学およびNISTEPにとってJGRADの有用性がさらに高まる。今後も車の両輪の位置づけとして参加大学数・登録者数の双方を増加させる努力を継続することが望ましい。一方で、JGRADやその登録データの有効な活用方法を検討することも必要である。有用な分析テーマを考察することに加えて、博士人材用SNS構築のように日本の研究力の向上、イノベーションの推進につながる活用方法も検討の余地がある注12。

注1 第6期科学技術・イノベーション推進計画(2021~2025年度)において『博士課程修了者の雇用状況、処遇等の追跡調査を基本計画期間中も定期的に行うとともに、各大学においても、博士課程修了者の就職・活躍状況を修了後も継続して把握し、就職状況の詳細をインターネット等で公表する。』と記載されている。

注2 ここでの「博士課程修了者等」は、博士課程修了による博士号取得者だけでなく、いわゆる満期退学者や中途退学者を含む。

注3 博士(後期)課程1年生がJGRAD参加大学に所属している割合は84%である。博士(後期)課程全体と1年生で割合が異なる主な原因として、4年制博士課程が主流の医科大学のJGRAD参加率が相対的に低いことが挙げられる。

注4 2019年度以前においてJGRAD連絡会は文部科学省において対面で開催していたが、コロナ禍を契機に2020年度以降はオンライン開催となった。オンライン化したことで、大学関係者は連絡会に参加しやすくなったことに加えて、NISTEPからの動画記録を共有しやすくなったため、都合がつかず欠席した大学、担当者に連絡会後の情報共有をしやすくなった。

注5 NISTEPが受領した情報に各博士人材のメールアドレスが含まれるとともに、大学事務局がNISTEPから博士人材へのメール連絡を希望した場合は、メール連絡で博士人材に直接アカウント情報を伝達していた。

注6 従来のアカウント発行方式時においては、JGRAD参加大学の博士(後期)課程学生から「JGRADに登録しても良いと考えているが、どのようにしてアカウントを発行すれば良いか?」という趣旨の問い合わせを受けることが度々あった。

注7 JGRAD のアカウント発行申請において、学籍番号等の記載に不備や違和感があれば、NISTEPは申請者本人またはJGRAD 参加大学に問い合わせることとなる。

注8 例外的に積極的に説明・勧誘を行った場合として、JGRAD 未参加大学が博士(後期)課程学生の経済的支援プログラムに採択されたケースが挙げられる。JGRAD 未参加大学が「博士課程教育リーディングプログラム」「卓越大学院プログラム」「大学フェローシップ創設事業」「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択された場合は文部科学省の行政部局と連携して、積極的にJGRAD 事業の説明・参加大学への勧誘を行った。

注9 高等教育企画課と連携した調査として「令和4年度 博士(後期)課程学生の経済的支援状況に係る調査」、人材政策課および科学技術振興機構 科学技術イノベーション人材育成部 博士学生支援グループと連携した調査として「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)事業および大学フェローシップ創設事業における2022年度修了者調査」が挙げられる。

注10 各年度における博士(後期)課程1年次向けの調査は「令和4年度 博士(後期)課程1年次における進路意識と経済的支援状況に関する調査」「令和5年度 博士(後期)課程1年次における進路意識と経済状況に関する調査」である。

注11 JGRAD未参加大学に属する登録希望者に関しては在籍・修了を問い合わせる大学事務局がなく、一般に本人確認が困難となっている。しかし、各大学事務局を経由して調査依頼を受け、調査用ウェブサイトに調査用コードを入力できた回答者は、ほぼ確実に当該大学の博士(後期)課程学生であると見込まれる。

注12 JGRADの活用方法の一案としては、NISTEPが毎年選定している「ナイスステップな研究者」の選定プロセスの一部にJGRAD登録の博士人材の意見や投票を反映することが考えられる。こうすることで、より若い博士人材の中から有望な人材や特筆すべき活動を選出できる。同時に、博士人材内における科学技術・イノベーション政策に関与できるという認識を向上させられると考えられる。

参考文献・資料

1) 齋藤経史,浜岡一弘,星野利彦「新型コロナウイルス感染症対応が研究生産性に与える影響等に関する調査 -博士人材データベース(JGRAD)におけるウェブアンケート調査-」,調査資料(NISTEP RESEARCH MATERIAL),No313,文部科学省 科学技術・学術政策研究所. DOI: https://doi.org/10.15108/rm313