- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00397

- 公開日: 2025.03.21

- 著者: 黒木 優太郎

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

第12回科学技術予測調査(ホライズン・スキャニング)

政策文書に見る未来

-「政策文書等の未来に関する記述の調査」より-

本調査では、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が実施する第12回科学技術予測調査の検討に資するため、国内外の政策文書、報告書等における未来に関する記述を幅広く調査を行った。国内の白書、基本計画、戦略等に関する文書のほか、国外のフォーサイトに関する文書を対象として、2030年、2040年、2050年の主要年における未来に関する記述を整理したほか、2025年から2070年までの目標値・予測等に関して年表形式で取りまとめたリストを作成した。

共通して見られた特徴として、情報化社会の到来とそれに伴う影響について、多くの機関が着目していることがわかった。例えば、世界のIPトラフィックやICT関連機器の使用電力の増加、メタデータ管理ツールの世界市場規模の成長、メタバースの世界市場の成長、データ駆動型の材料最適化の市場規模成長、インターネットに接続されるデバイスの増加等が予測されている。

キーワード:科学技術予測,科学技術動向,ホライズン・スキャニング,メガトレンド

1. 背景

「科学技術予測調査」について

日本では、科学技術及び科学技術と将来社会との関わりを見通すため、1971年から約5年ごとに大規模な科学技術予測が継続的に実施されており、第5回調査(1992年)から文部科学省科学技術・学術政策研究所(以下、NISTEP)が実施主体となっている。その目的は、科学技術イノベーション政策・戦略の立案に向けた検討のためのエビデンスを提供するとともに、アカデミア・産業界・ファンディング機関などが将来像を検討するための基盤を提供することである。2024年12月には、第12回科学技術予測調査(デルファイ調査)の速報版を公開した1)。

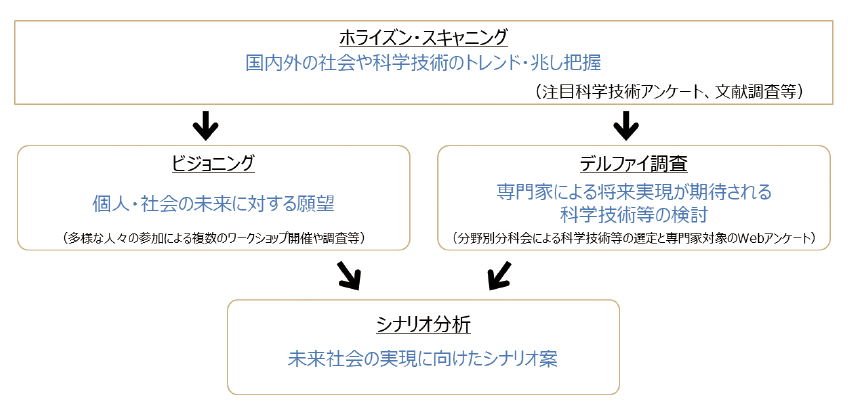

科学技術予測調査の全体構成は社会の変化に伴い改良を加えており、現在は次のパートにより構成されている。まず、国内外の社会や科学技術のトレンドや変化の兆しを「ホライズン・スキャニング注1」により把握する。その後、可能な限り社会の多様性を反映しつつ、人々の未来に対する願望を「ビジョニング注2」により描き出す。続いて、将来実現が期待される科学技術等を抽出し、その実現の見通しなどを、多数の専門家の参加を得て「デルファイ調査注3」により検討する。これらの結果を総合的に検討し、複数のあるべき・目指すべき未来社会像とそれらに向けた方策を「シナリオ分析注4」により描くことを予定している(図表1)。

「政策文書等の未来に関する記述の調査」の位置づけ

ホライズン・スキャニングにおいては、分析・解釈の対象とする情報の範囲は定められておらず、網羅的で安定したデータベースも存在しない。一般的に調査対象は科学技術から経済、社会事象まで幅広いが、学術・社会・経済・環境・政治的にインパクトをもたらす可能性のある新興領域に焦点が当てられることが多い。その情報源は広範であり、学術論文、雑誌記事、報告書、書籍、プレスリリース、インターネット情報(ブログ、ウェブサイト等)など、情報の精度や具体性等も様々である。

2024年9月に公表した「政策文書等の未来に関する記述の調査」2)は、科学技術予測調査の全体構成のうちの「ホライズン・スキャニング」の一環である。これまで、科学技術のホライズン・スキャニングとしては、基本的な動向調査に加えて「専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査(NISTEP注目科学技術)」3~5)として約1年に1回、過去3回の調査を実施してきたが、本調査はこれとは別に、特に社会に関するホライズン・スキャニングを中心とした調査である。また、科学技術のホライズン・スキャニングに比べると調査範囲や期間も限られるために、科学技術予測調査における基礎情報として、「兆し」よりも「トレンド」の調査を中心に据えた。情報源についても、基礎調査として日本の政策に関連する文書を対象とし、特定の企業や団体、個人の発行物は対象外とした。

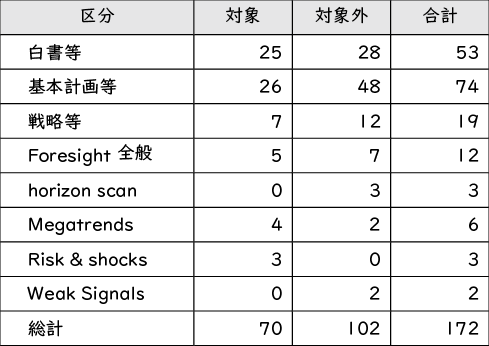

調査の対象となる政策文書の範囲は、国内の政策文書については、白書(法定白書に限らず)、基本計画、推進戦略等の文書を対象とした。いずれも全文書を網羅的に調査したものではなく、特に文書内で社会課題に係る記述があるものを対象とし、中でも府省庁が関わる主要な政策を広く取り上げている白書を優先的に、最終的に70文書を分析対象として選定した。海外については、国際機関、国・地域の連合組織(EU等)が検討したフォーサイトを中心に、12文書を対象とした(フォーサイト全般が5文書、メガトレンドが4文書、リスク・ショックが3文書)。それらの内訳を以下に示す(図表2)。

すなわち本調査は、これらの政策文書や国外のフォーサイト関連文書の中から未来に関する記述を抜粋し、時系列かつ並列に並べて俯瞰することで、現時点で把握されているトレンドを広く俯瞰するものである。「未来に関する記述」とは、例えば『2050年カーボンニュートラル』等、特定の年までに達成すべき目標や、将来目指すべき日本のビジョン・社会像が中心である。

2. 分析方法

テキストデータの抽出

未来に関する記述の整理に当たっては、本調査の過程で得られるデータの第12回科学技術予測調査の検討における利活用を想定し、リストに係る情報内容を区分できるよう、各文書に含まれるテキストデータを以下の手順で抽出した。

まず、対象文書から抽出したテキストデータをリストに入力し、各テキストデータは、句読点ごとではなく、文章の固まり(段落、小見出し)レベルで抽出した。また、テキスト変換のプロセスで、図表番号、図表タイトル、画像及び画像関連テキスト、脚注については、本文をベースとしたリスト化を図る観点から対象外とした。白書等で記載されるコラムについては、フォーマット上の「その他」の項目でコラム等の記載を入れた。

テキストリストのフォーマットは、「文書番号」、「文献ID」、「文献名」、「発行年」等の文書の基本情報が、「本文」に連動するようにした。「本文」については、記載位置で整理できるよう、第1部、第2部と表記される文書の場合は、「部」に該当の記載を行い、「章」、「節」、「項」、「その他」に区分した。「項」については、2段階に整理した記載があった場合に対応するため、項①、項②の欄を設けた。「文書本文」についての文字カウント列を追加し、文書本文に含まれる文字数が過多とならないよう調整した。

未来に関する記述の分析

まず、上記で整備したリストの本文テキストデータを対象に、2030年まで、2040年まで、2050年まで、2070年までのいずれかの年に関する記述を検索するため、2025年から2070年までのいずれかの数値が含まれるテキストデータを抽出した。ただし、リスト整備後に最新の報告書が報告された、目標値やそれに関する内容に別途出典が存在する場合は、適宜調査範囲を拡大している。その後、それらの具体な記述について一部抜粋するとともに、記載された年に基づいて年表形式のリストを作成した。ただし、2025年は該当数も多く、予算配分などの事業等の内容も多いため、主要なものに限定した。政策文書における特定の年限を用いた文章の多くは目標に関するものであるが、本調査の範囲であるメガトレンド等は、予測に関する文章も多い。そのため、リストの作成に当たっては、当時掲げた目標値や取組の目標に関する「目標」と、人口の増減など、特定の年における変化や状況の予測といった「予測」に分けて整理した。

他方、上記リストに含まれないものとして、「ビジョン」や「社会像」は目標や計画、予測とは異なり、特定の年を指定することなく望ましい将来像について記述する場合も多い。そのため、ビジョンに関する文書については別途調査した。具体的には、「テキストデータの抽出及び整理」によって得られたリストのうち、「ビジョン」「社会像」の文言が含まれるテキストを抽出し、出典を分野別に整理し、必要に応じて関連する出典等の文書も含めて調査範囲を拡大し、文書の概要及びビジョンや社会像に関するキーワード/キーフレーズを抜粋した。ここでの分野とは、科学技術予測調査の検討に資する観点から、第11回科学技術予測調査における7分野(健康・医療・生命科学分野、農林水産・食品・バイオテクノロジー分野、環境・資源・エネルギー分野、ICT・アナリティクス・サービス分野、マテリアル・デバイス・プロセス分野、都市・建築・土木・交通分野、宇宙・海洋・地球・科学基盤分野)とし、これらに当てはまらないものは「特定の分野に当てはまらないビジョン等」としてまとめた。また、7分野に当てはめた場合も、主としてこれらの分野に該当するという観点で割り振っており、それぞれが横断的に関わる場合も多い。

3. 結果

結果が多岐にわたるため、本稿では特に「日本における2050年の目標」「国内外で共通して見られた記述」に焦点を絞り紹介する。

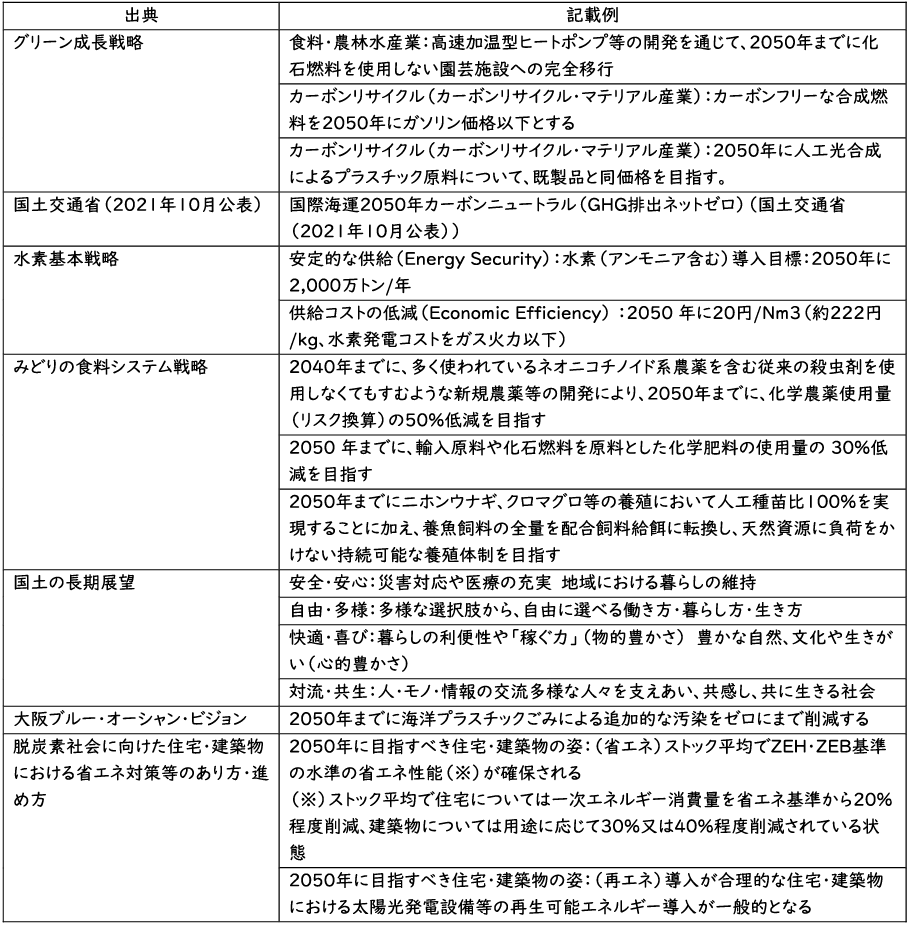

日本における2050年の目標の一例

グリーン成長戦略6)、みどりの食料システム戦略7)、水素基本戦略8)については2030年目標以外にも、2050年まで引き続き目標を定めており、以下に一例を抜粋する。その他、日本では2021年10月に国際海運2050年カーボンニュートラルを目指す旨を表明し、同年11月には国際海事機関(IMO)に対してこの目標を提案している。また、「国土の長期展望」9)では、2050年を見据えて目指す国土づくりの究極目標を「『真の豊かさ』を実感できる国土」として複数の目標を定め、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」10)及びそれに関するロードマップでは、2050年に目指すべき住宅・建築物の姿を描いている。更に、G20大阪サミットでは「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」として、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する目標を掲げた(図表3)。

国内外で共通して見られた記述

海外のフォーサイト関連文書も含めて見ると、加速する情報化社会に備え、各種の予測や対応状況が見て取れる。

例えばEUでは、「Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030」として、直近10年を「デジタルの10年」と位置づけ、「デジタル・コンパス2030」としてデジタルリテラシーの向上と高度デジタル人材の育成や、安全・高性能・持続可能なデジタルインフラ整備などの官民のデジタル化目標を掲げている11)。

日本による予測では、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が、「情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響(Vol.1)—IT機器の消費電力の現状と将来予測—」12)において、世界のIPトラフィックやICT関連機器の使用電力について予測し、技術進歩がなければ情報関連だけで世界の全てのエネルギーを消費してもまだ不足するという事態になりうるとしている。また「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答申(令和5年6月23日 情報通信審議会)13)では、メタデータ管理ツールの世界市場規模の成長について言及されている。「令和4年版情報通信白書」(総務省)」14)でも海外の予測事例が取り上げられており、『技術の進展とサービス開発によって、メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円だったものが2030年には78兆8,705億円まで拡大すると予想されている』としている(出典元となる「Metaverse market revenue worldwide from 2022 to 2032」15)では米ドルで試算されている)。

欧州委員会の総局の一つ、共同研究センター(JRC;Joint Research Centre)のレポート「Towards a green & digital future」16)を見ると、データ駆動型の材料探索の市場規模は、2030年には7億4,900万ユーロに達するとの予測結果に言及している。

おわりに(留意事項や、未来記述年表について)

本調査では、日本の視点、国外の国・地域等の視点、グローバルな視点のそれぞれで、予測・目標の設定状況を調べることで、多様なトレンドを俯瞰した。国内の視点では具体かつ戦略的目標が定められていることが見え、国外と並べて俯瞰すれば多国間での戦略的目標の状況が見て取れる。グローバルな視点に立てば、生物多様性や教育など、各国の枠にとらわれない目標が見える。本稿に述べた内容は一部であり、詳細は報告書にまとめた。

本稿では紙面の都合上で一部記述を抜粋したのみであるが、本調査では参考資料として、「未来記述年表」において924の「目標」「予測」に関する記述を、2025年から2070年までの各年別に年表形式で整理した。結果はエクセル形式で公開している。こちらは、未来に関する情報の手掛かりを得る際に適宜御活用いただきたい。

なお本調査は飽くまで科学技術予測調査の基礎情報として活用するものであって、各種の目標をモニタリングするものではない。また、本調査における各種の未来に関する記述は抜粋であり、詳細は出典を御参考いただきたい。

注1 ホライズン・スキャニングとは、体系的かつ継続的なモニタリングを通じて、将来社会に大きなインパクトをもたらす可能性のある新たな動き(変化の兆し)を検知し、潜在的な機会やリスクを把握する取組のこと。

注2 フォーサイトでは望ましい未来像(ビジョン)の抽出を行う「ビジョニング」という用語は良く用いられるが、ビジョニング手法という呼称で体系立てられ、国際的なコンセンサスとなった手法論は確立していない。第12回科学技術予測調査においては、作業仮設として『「ありたい」「望ましい」未来社会像を、個人及び社会の価値観を考慮しながら、共創的に描くこと』と定義して検討を行った。詳細は報告書を参考のこと。

(NISTEP(2023),「第12回科学技術予測調査 ビジョニング総合報告書」 DOI: https://doi.org/10.15108/rm331)

注3 回答者が質問に回答した後、全体集計の結果を見せた上で、もう一度同じ質問へ回答してもらい、これを繰り返すことで集団の意見の収れんを促す手法。

注4 ビジョニングのための方法論として用いられることもあるが、ここではビジョニングは「ありたい未来」を描くものであり、今後の総合的なシナリオ分析によって「あるべき未来像」に向けた方策を描いていく。

参考文献・資料

1) 「第12回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)【速報版】(2024.12)」,文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター

http://doi.org/10.15108/stfc.0003

2) 「政策文書等の未来に関する記述の調査」,NISTEP RESEARCH MATERIAL,No.343,文部科学省科学技術・学術政策研究所, 科学技術予測・政策基盤調査研究センター https://doi.org/10.15108/rm343

3) 「専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査(NISTEP注目科学技術2023)」,NISTEP RESEARCH MATERIAL, 336,文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター

http://doi.org/10.15108/rm336

4) 「専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査(NISTEP注目科学技術2022)」,NISTEP RESEARCH MATERIAL, 325,文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター

http://doi.org/10.15108/rm325

5) 「専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査(NISTEP注目科学技術2020)」,NISTEP RESEARCH MATERIAL, 315,文部科学省科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター

http://doi.org/10.15108/rm315

6) 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」特設サイト

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html

7) 「みどりの食料システム戦略」特設サイト https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/

8) 「水素基本戦略」(令和5年6月6日 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_energy/pdf/hydrogen_basic_strategy_kaitei.pdf

9) 「国土の長期展望」最終とりまとめ(令和3年6月 国土審議会計画推進部会 国土の長期展望専門委員会)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001419594.pdf

10) 「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」(2021年8月 脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001419721.pdf

11) Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en

12) 「LCS-FY2018-PP-15 情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響(Vol.1) —IT機器の消費電力の現状と将来予測—」 https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2018-pp-15.pdf

13) 「2030 年頃を見据えた情報通信政策の在り方」最終答申(令和5年6月23日 情報通信審議会)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000888370.pdf

14) 「令和4年版情報通信白書」(総務省)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd236a00.html

15) 「Metaverse market revenue worldwide from 2022 to 2032」

https://www.statista.com/statistics/1295784/metaverse-market-size/

16) European Commission: Joint Research Centre, Muench, S., Stoermer, E., Jensen, K., Asikainen, T. et al., 「Towards a green & digital future – Key requirements for successful twin transitions in the European Union」, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2760/977331