- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00409

- 公開日: 2025.09.25

- 著者: 伊神 正貫

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

大学の研究活動の多角的把握に向けた試み

-NISTEP定点調査を活用した新たな分類視点-

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、我が国の科学技術・イノベーションの状況を継続的に把握することを目的に、「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査)」を実施している。本稿では、従来のNISTEP定点調査で用いられてきた論文数に基づく大学グループ分類に加えて、「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」といった産学連携・知的財産活動関連の指標を用いた新たな大学グループ分類を試行し、NISTEP定点調査の再分析を通じて大学の特徴を多角的に捉えることを試みた。分析の結果、分類方法が異なっても上位グループの大学で産業連携や知識移転に対する意識が一貫して高い傾向が確認された。これらの分類はいずれも大学の研究規模が反映されるものであるため、意識の傾向に共通性が見られることも明らかとなった。そこで、研究者当たりの活動量と意識の関係を検討したところ、研究者当たりの活動量が高い大学においては、研究者の産学連携等についての活動に対する十分度の認識も高い傾向が認められた。本稿は、NISTEP定点調査のモニタリング機能を生かした大学における研究活動の多角的把握の一環として、今後の分類方法や分析の在り方について探索的な示唆を提供する。

キーワード:NISTEP定点調査,大学グループ分類,産学連携,知的財産活動,論文数

1. はじめに

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、我が国の科学技術・イノベーションの状況を継続的に把握することを目的に、「科学技術の状況に係る総合的意識調査(以下、NISTEP定点調査)」を実施している1、2)。本調査は、研究開発の現場に近い視点から、「研究人材」、「研究環境」、「産学連携及び地域」等に対する研究者や有識者の意識を捉えることを目的としている。

我が国の大学には、学術的な研究成果の創出に加え、産業界や地域との連携を通じた社会貢献など、多様な役割が求められている。これまでNISTEP定点調査では、自然科学系の論文数に基づく大学グループ分類を通じて、大学の研究活動の特徴を把握してきた。

今回、こうした従来の枠組みに加えて、産学連携及び知的財産活動の観点から大学を再分類し、それに基づいてNISTEP定点調査の回答傾向を整理することにより、大学の研究活動の特徴を捉えることを試みた。具体的には、「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」といった指標を用いた新たな大学グループ分類を試行的に行った。

本稿では、こうした分析の概要と得られた知見を概説し、NISTEP定点調査の結果を多様な観点から把握するためのアプローチとしての可能性を検討する。

2. 産学連携及び知的財産活動に基づく大学グループ分類

これまでのNISTEP定点調査では、自然科学系の論文数に基づいて、日本の大学を第1グループから第4グループに分類している。本稿では、産学連携及び知的財産活動の観点から大学の特性を整理するため、「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」の3つの指標に着目し、新たな大学グループ分類を試行した。文部科学省「大学等における産学連携等実施状況調査」(2023年度)の公表値を基に、各大学の大学等全体に対するシェアを算出し、以下の基準に従って分類を行った注1。

- 第1グループ(第1G):大学等全体におけるシェア5%以上

- 第2グループ(第2G):1%以上~5%未満

- 第3グループ(第3G):0.5%以上~1%未満

- 第4グループ(第4G):0.05%以上~0.5%未満

- その他グループ:0.05%未満又は大学共同利用機関・高等専門学校

なお、大学グループ分類は、論文数など特定の側面から見た大学の研究規模に基づいて、大学の研究活動の特徴を把握することを目的としており、各グループに分類される個々の大学の評価に用いることは想定していない。

2.1 産学連携や知的財産活動に基づく大学グループ分類の結果と傾向

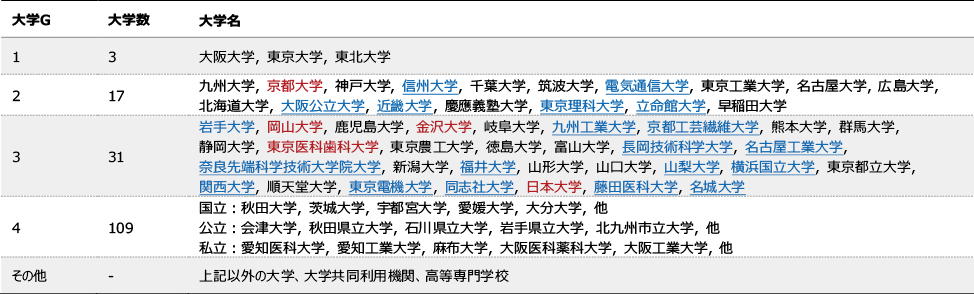

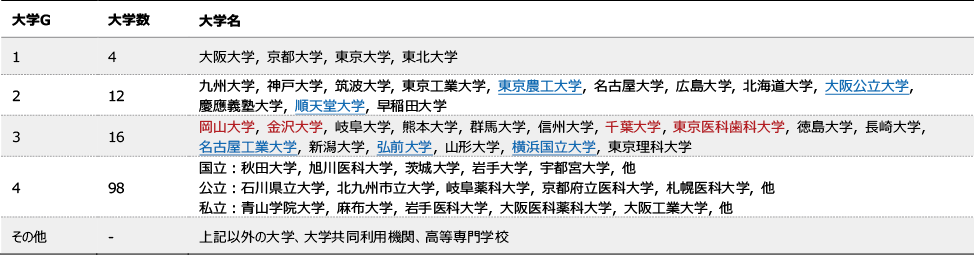

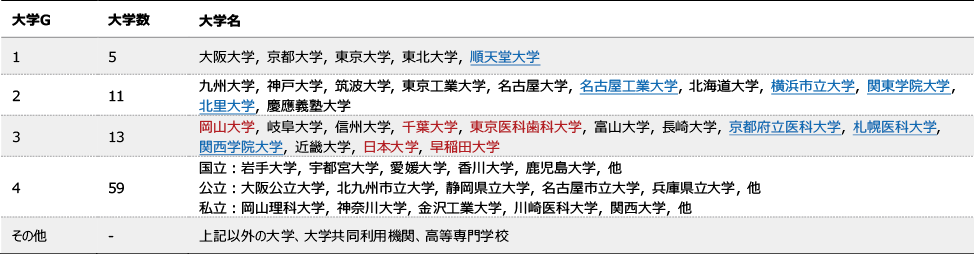

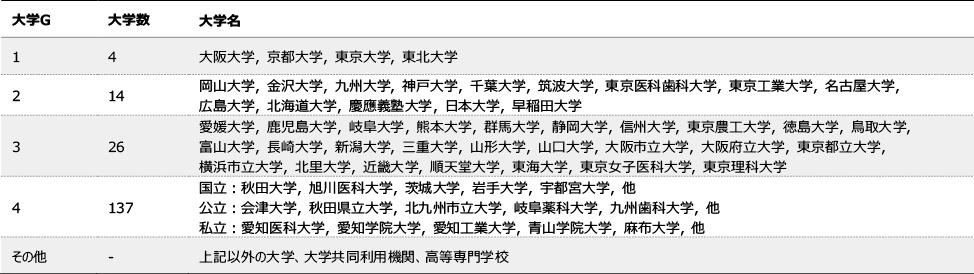

「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」に基づく大学グループ分類を図表1に示す。第1~第3グループにおいて、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学を青字(アンダーライン)で示した。

新たな大学グループ分類においても、大阪大学、東京大学、東北大学はいずれも第1グループとなった。京都大学については「国内特許出願件数」では第2グループとなっている。ここでの大学グループ分類は単年のデータに基づいているので、年ごとの変動には留意が必要であるが、京都大学の国内特許出願件数については、2021年度及び2022年度のデータを用いても第2グループであった。なお、特許出願については、大学ごとの知的財産戦略にも依存する点にも留意が必要である。

「国内特許出願件数」(図表 1(a))に基づく大学グループ分類において、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学として、第2グループでは信州大学、電気通信大学、大阪公立大学、近畿大学など、第3グループでは岩手大学、九州工業大学、京都工芸繊維大学などが挙げられる。

「共同研究受入額」(図表 1(b))に基づく大学グループ分類において、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学として、第2グループでは東京農工大学、大阪公立大学、順天堂大学、第3グループでは名古屋工業大学、弘前大学、横浜国立大学が挙げられる。

「知的財産収入」(図表 1(c))に基づく大学グループ分類において、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学の例として、第1グループでは順天堂大学、第2グループについては名古屋工業大学、横浜市立大学、関東学院大学、北里大学、第3グループでは京都府立医科大学、札幌医科大学、関西学院大学が挙げられる。

特に「国内特許出願件数」に基づく大学グループ分類において、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学が多く、それらの多くは工学系に強みを持つと考えられる大学や工学系の単科大学であった。また、論文数に基づく大学グループ分類で第2グループであった大学の一部が、産学連携や知的財産活動に着目した大学グループ分類では第3グループに分類される例もあり、産学連携や知的財産活動の活発さには大学間で差異があることが示唆された注2。

第1G~第3Gにおいて、論文数に基づく大学グループ分類よりも上位のグループに分類された大学を青字(アンダーライン)、下位のグループに分類された大学を赤字にした。

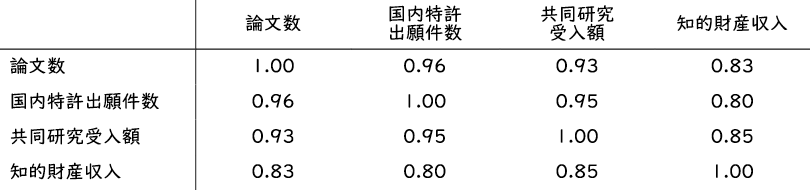

2.2 論文数に基づく大学グループ分析とのマクロな比較

論文数に基づく大学グループ分類を行う際に用いた各大学の論文数と、産学連携や知的財産活動に基づく大学グループ分類を行う際に用いた各指標における各大学のシェアの間には高い相関が見られた(図表2参照)。特に論文数と国内特許出願件数については相関係数が0.96となっている。このことから、研究成果としての論文数と特許出願件数の間には一定の関係があることが想定される。

知的財産収入に関しては、他の指標に比べて相関がやや低く、大学による運用方針や契約条件等の違いが影響している可能性も考えられる。こうした点から、産学連携や知的財産活動という観点は、論文数だけでは把握しきれない大学の活動の一側面を捉える補完的な視点として位置づけられる。

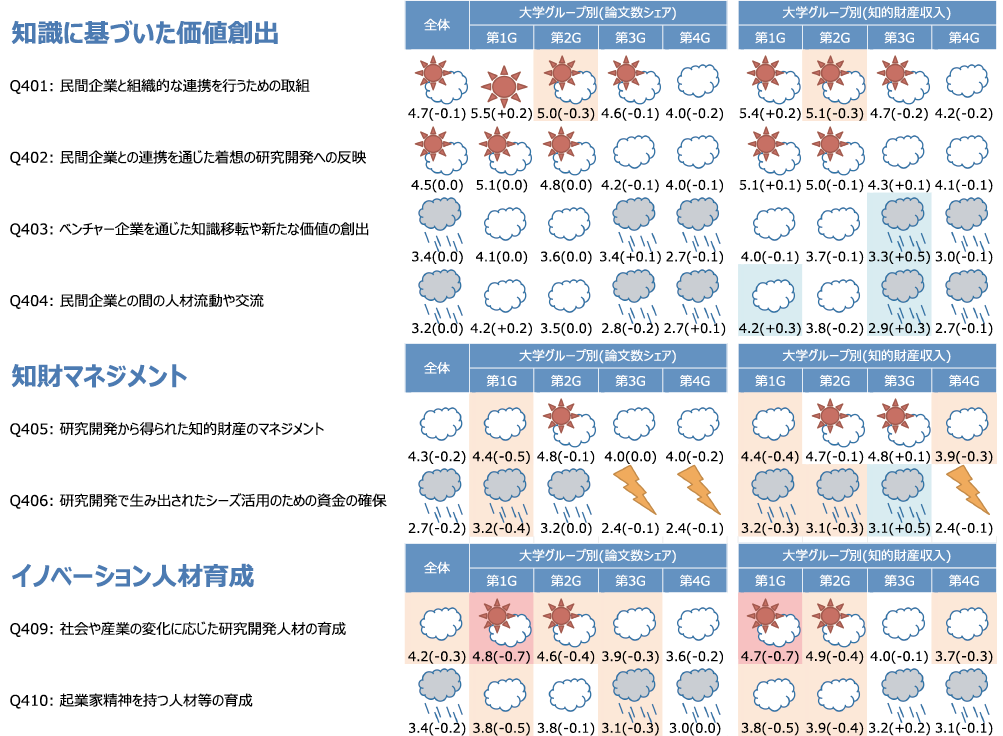

3.産学連携や知的財産活動に基づく大学グループ分類を用いたNISTEP定点調査の再集計

ここでは、NISTEP定点調査のパート4「産学連携及び地域」に含まれる8つの質問を対象に、再集計を行った結果を示す(図表3参照)。具体的には、論文数に基づく大学グループ分類による集計結果と、産学連携や知的財産活動に基づく大学グループ分類を用いた再集計結果を比較し、分類によって集計値にどのような差異が生じるかを検討した。なお、ここでは「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」に基づく大学グループ分類のうち、論文数との相関が最も小さかった「知的財産収入」に基づく大学グループ分類に着目する。

指数の解釈とそれに対応するお天気マークについては、次のようになっている。指数が5.5以上の場合は「十分との認識」であり晴れマーク、指数が4.5以上~5.5未満の場合は「概ね十分との認識」であり薄日マーク、指数が3.5以上~4.5未満の場合は「十分ではないとの認識」であり曇りマーク、指数が2.5以上~3.5未満の場合は「不十分との強い認識」であり雨マーク、指数が2.5未満の場合は「著しく不十分との認識」であり雷マーク。

3.1 大学グループ間における回答傾向の差異

2024年度の調査結果において、論文数に基づく大学グループ分類を用いた集計から、幾つかの質問で大学グループ間の指数に差が確認された。

例えば、Q401「民間企業と組織的な連携を行うための取組」及びQ404「民間企業との間の人材流動や交流」では、第1グループと第4グループの間で1.5ポイントの差が見られ、大学の研究規模や連携体制の整備状況が回答にも反映されている様子が確認された。Q402「民間企業との連携を通じた着想の研究開発への反映」やQ403「ベンチャー企業を通じた知識移転や新たな価値の創出」においても1ポイント以上の差が生じており、大学によって外部との接点や知識移転への関与の度合いが異なる可能性が示唆された。また、Q406「研究開発で生み出されたシーズ活用のための資金の確保」に関しては、第1グループと第4グループの間で0.8ポイントの差注3が確認され、研究成果の社会実装に向けた支援体制や資源の整備状況に一定の開きがあることが確認された。

3.2 分類方法による回答傾向の整合性

2024年度の調査において、論文数に基づく分類と、知的財産収入に基づく分類との間で、各大学グループの指数を比較したところ、ほぼすべての結果において0.8ポイント以上の差異は確認されなかった。分類方法が異なるにもかかわらず、研究者の意識や外部連携に関する認識において、一定の整合性が保たれている様子がうかがえる。

2つの分類は、それぞれ異なる成果指標を用いて大学を分類しているが、とりわけ第1グループ又は第2グループでは、産学連携や知識移転、人材育成に関する質問で安定して高い指数であった。このことから、研究成果の創出と社会実装に向けた取組は、一定の重なりを持ちながら、研究者の意識面にも共通した傾向をもたらしていると考えられる。

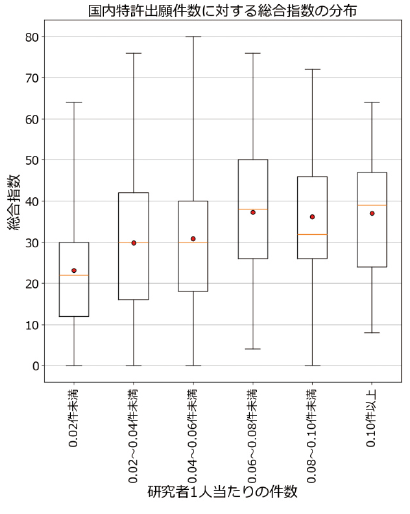

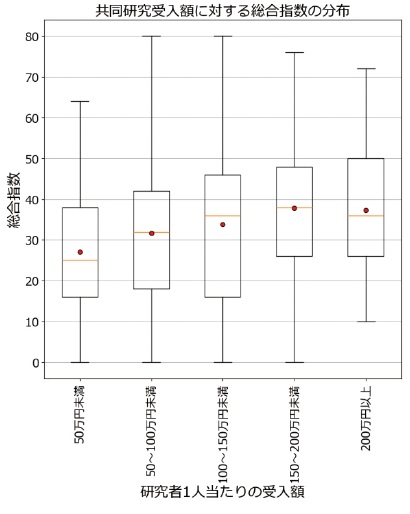

4.大学グループ分類の研究規模依存性と規模に依存しない分析の可能性

本稿では、論文数や知的財産収入に基づいて大学をグループ分類し、それぞれのグループにおけるNISTEP定点調査の回答傾向を把握した。その結果、分類によって大学グループごとの回答傾向に大きな違いは見られないことが確認された。これは、論文数及び知的財産収入のいずれについても、大学の研究規模が大きく関係するためと考えられる。実際、いずれの分類でも上位グループには共通する大学が多い。NISTEP定点調査からは大学グループ間の研究活動の違いが見えており、大学の研究規模は研究活動に影響を及ぼす一つの要因といえる。他方で、研究規模によらない大学の特性が、研究活動とどのような関係にあるかも、大学運営等を考える際には重要な視点である。

上記を踏まえ、大学の研究規模によらない研究活動の特徴を捉える補完的視点として、研究者注41人当たりの「国内特許出願件数」「共同研究受入額」「知的財産収入」に注目する。パート4の関連質問(図表3に示した8つの質問)に関する指数を合算し、各大学の産学連携に関する活動の特徴を総合的に把握するための「総合指数」を導入した上で、これら3指標と総合指数との関係を確認した。その結果、「国内特許出願件数」「共同研究受入額」については、研究者1人当たりの値が大きい大学ほど総合指数が高い傾向が見られた(図表4)注5。こうした傾向は、研究者当たりの活動量の観点から大学の特徴を把握することも有効であることを示している。「知的財産収入」については、研究者1人当たりの値と総合指数との間に明確な関係性は確認されなかった。これは、知的財産収入が大学ごとの知的財産戦略等に大きく依存し、研究者当たりの活動量とは異なる次元で変動している可能性を示唆している。

5.最後に

本稿では、論文数に基づく従来の大学グループ分類に加え、知的財産収入や共同研究受入額といった産学連携や知的財産活動に基づく新たな分類を試行し、それぞれの分類に基づいたNISTEP定点調査の回答傾向を比較した。その結果、分類方法にかかわらず、上位グループの大学では産学連携や知識移転に関する質問で一貫して高い指数が得られることが確認された。これらの分類はいずれも大学の研究規模が反映されるものであるため、分類結果や回答傾向に共通性が見られたと考えられる。この点を踏まえ、研究者当たりの活動量に着目した補完的な視点として、研究者1人当たりの「共同研究収入」や「特許出願数」と、パート4の関連質問を合算した総合指数との関係を試行的に確認したところ、研究者当たりの活動量が高い大学においては、総合指数も相対的に高い傾向が確認された。

上記の分析を通じて、大学の産学連携や社会貢献に関する活動の実態と、現場の意識との関係を、大学の研究規模と研究者当たりの活動量といった複数の観点から把握する可能性が示された。今後もNISTEP定点調査のモニタリング機能を生かしながら、大学の研究活動の多様性を的確に捉えるための視点や指標の在り方について、継続的に検討していくことが重要である。あわせて、分析手法や分類枠組みを柔軟に見直しながら、大学の強みや特性に即した実態把握の高度化を図っていくことが求められる。

注1 論文数に基づく大学グループ分類では、2015年~2019年の自然科学系の論文を用いて分類を行っている。本稿では、試行的な取組として2023年度調査の1年のデータを用いて大学グループ分類を行った。2021年度及び2022年度のデータを用いても、大学グループ分類の大きな傾向は変化しないことは確認済みである。

注2 大阪公立大学については、産学連携や知的財産活動に着目した大学グループ分類において、いずれの観点でも第2グループに位置づけられている。論文数に基づく分類は2015年~2019年の論文データを用いており、この期間には大阪公立大学はまだ設立されていなかった。当時は、前身である大阪府立大学及び大阪市立大学が存在しており、両大学は論文数に基づく分類では第3グループに位置づけられていた。2023年度時点では、両大学が統合して大阪公立大学が設立されており、その研究活動規模を反映して、新たな分類では第2グループとなっている。

注3 2つの属性間の比較を行う際に、95%の信頼水準のもと、±7%の誤差を許容する前提で調査対象者数を設計したことによる。一部の属性の回答数が少ないことを加味して若干の余裕を持たせた結果、0.8の差を目安とした。

注4 文部科学省「大学等における産学連携等実施状況調査」(2023年度)で把握されている研究者数である。具体的には、府省共通研究開発システム(e-Rad)に登録されており、かつ「科学研究費助成事業(科研費)への応募資格を有する」研究者の人数である。

注5 論文数に基づく大学グループ分類、大学部局分野、回答者の職位・性別を制御しても、この傾向は観測されている。

参考文献・資料

1) 文部科学省 科学技術・学術政策研究所,科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2024)報告書,NISTEP REPORT No.204, 2025年5月. https://doi.org/10.15108/nr204

2) 文部科学省 科学技術・学術政策研究所,科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2021)報告書,NISTEP REPORT No.194, 2022年8月. https://doi.org/10.15108/nr194