- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00318

- 公開日: 2022.12.20

- 著者: 永田 晃也

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.8, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

イノベーションの収益性は低下したのか

-サーベイデータによる専有可能性と技術機会の時点間比較-

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、イノベーションの主要な決定要因である専有可能性と技術機会の実態を明らかにするために1994年に実施した調査の結果と比較可能なデータを、2020年度「民間企業の研究活動に関する調査」により取得した。両調査データを用いた時点間比較により、競合他社がイノベーションの模倣に要する期間は長期化したにも関わらず、企業が自社のイノベーションから利益を回収するために採る各種の方法のほぼ全てにおいて有効性が減退し、専有可能性は低下したことなどが明らかになった。これらの分析結果が示唆するイノベーションの低収益化という状況を検証する上での新たな課題について考察を加えた。

キーワード:イノベーション,専有可能性,技術機会,模倣ラグ,特許

1. はじめに

1980年代の半ば、イェール大学のリチャード・レビンら4人の経済学者は、米国の製造業に属する企業を対象として、定量的な把握が困難なイノベーションの決定要因に関するデータを収集することを目的に質問票調査を実施した。この調査は、その後のイノベーション研究の方向に多大な影響を及ぼし、イェール・サーベイとして広く知られている。レビンらが調査データを用いた分析において焦点を当てたイノベーションの決定要因は、「専有可能性」(appropriability)と「技術機会」(technological opportunity)である1)。

専有可能性とは、イノベーションを実施した企業が、その利益を自ら回収できる程度である。専有可能性が高い状況下では、企業にとってイノベーションを実現するための研究開発に対するインセンティブが大きい。しかし、開発した技術が簡単にスピルオーバー(流出)し、競合企業によって模倣される状況になると専有可能性は低下し、研究開発に対するインセンティブが縮小する。レビンらの分析は、専有可能性を確保する上で、企業がどのような手段に依拠しているのかを明らかにしている。

技術機会とは、企業の研究開発活動がイノベーションに結びつく機会のことであり、それは当該企業の研究開発活動を取り巻く情報源から得られる。当該企業の研究開発に関係の深い科学技術分野で活発に新たな知見が生み出されていれば、企業はそれらを様々な情報源から手に入れ、新たな製品や製法の開発の過程で利用することができ、研究開発がイノベーションに効果的につながる可能性が高くなる。

イェール・サーベイの問題意識は、1990年代に入るとウェズリー・コーエン、後藤晃らによって企画された国際比較を目的とする共同研究プロジェクトに引き継がれ、1994年にほぼ同一の質問票を用いた調査が日米両国で実施された2、3)。この調査によるデータを用いた分析は、競合企業間における技術知識のスピルオーバーの速度や、特許による専有可能性の効果などについて日米企業間に特徴的な差異を見いだしている。

この調査が実施されてから既に四半世紀が経過し、日本企業のイノベーションを取り巻く環境は大きく変化したため、専有可能性と技術機会も変容したと考えられる。その変容の実相を明らかにするため、科学技術・学術政策研究所では2020年度に実施した「民間企業の研究活動に関する調査」に1994年調査の質問項目の一部を採録した4)。本稿では、二度にわたる調査に基づくデータセットを用いて、専有可能性と技術機会の変容を分析したディスカッション・ペーパー5)の概要を紹介し、今後の研究課題について若干の考察を加える。

2. 調査対象企業及び質問票

1994年に実施したイノベーション調査(以下、1994年調査)の対象企業は、当時「民間企業の研究活動に関する調査」の実施を担当していた科学技術庁科学技術政策局調査課が、1994年度調査のために作成した企業名簿から選定した。この名簿には、研究開発を行っている資本金10億円以上の民間企業が含まれており、1994年調査では、そのうち製造業に属する企業1,219社を対象とした。これは総務省統計局「科学技術研究調査」によって把握されていた同一属性の母集団企業の71%をカバーしている。1994年調査では、642社からの有効回答を得た(回収率52.7%)。

2008年度から科学技術・学術政策研究所が実施している「民間企業の研究活動に関する調査」は、「科学技術研究調査」の調査台帳に基づき、資本金1億円以上で研究開発を実施している企業を対象としている。2020年度「民間企業の研究活動に関する調査」(以下、2020年調査)は、3,797社を対象とし、1,996社の調査票を回収している(回収率52.6%)。今回の分析では1994年調査データと比較するため、そのうち資本金10億円以上で製造業に属する企業800社のデータを使用した。

1994年調査、2020年調査とも調査単位は企業であるが、研究開発や、新製品、新工程等のイノベーションに関する質問は、主要製品分野(売上高の最も大きい製品分野)について回答を求めている。

時点間比較を行うために2020年調査の質問票に採録した質問項目の内容や回答カテゴリーは基本的に同一であるが、1994年調査ではイノベーションという語を定義した上で用いているのに対して、2020年調査ではこの語を直接使用せず、1994年調査で用いられていた「製品イノベーション」を「新製品導入」、「工程イノベーション」を「新工程導入」と表記している。ただし、調査データの比較可能性を考慮して、2020年調査における新製品導入や新工程導入の定義には、1994年調査におけるイノベーションの定義との相似性を担保させている。

3. 時点間比較の結果

時点間比較を行うために2020年調査に採録した主要な質問項目は、①イノベーションから利益を確保するための各種の方法の有効性、②自社のイノベーションに対して競合他社が代替的な技術を導入するまでの期間(模倣ラグ)、③新規プロジェクトの提案や既存プロジェクトの遂行に寄与する情報を入手した情報源、である。以下、これらの項目について全体的な比較の結果を示す。

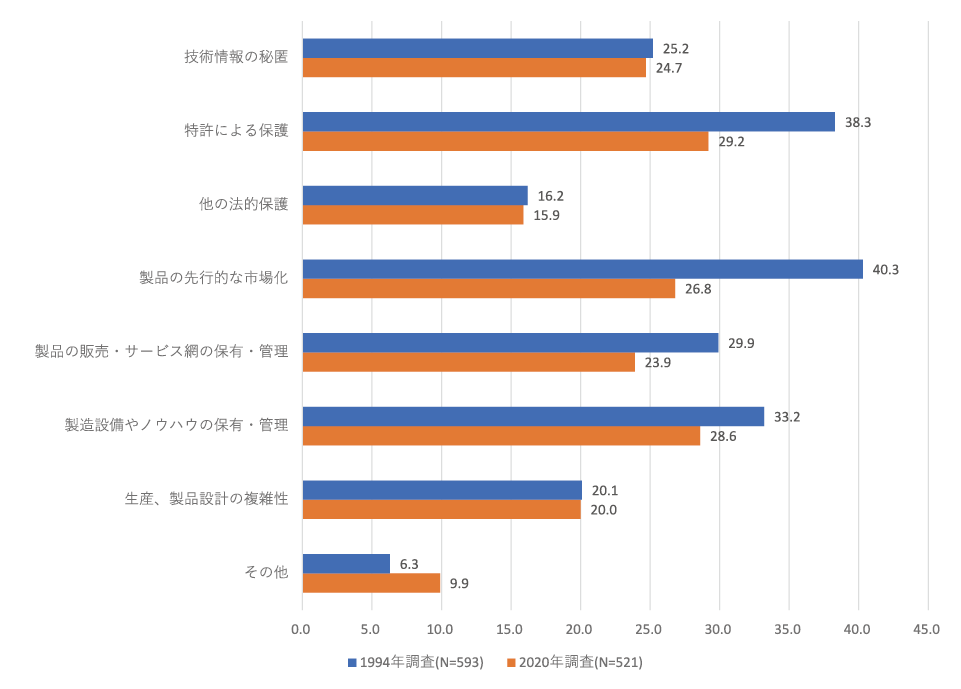

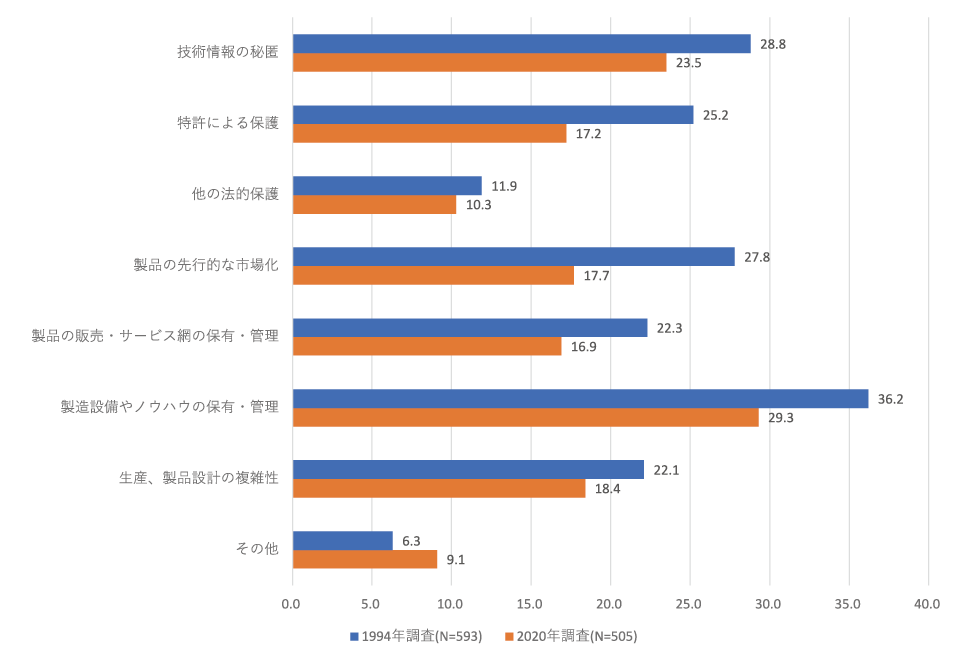

図表1及び図表2は、それぞれ過去3年間におけるプロダクト・イノベーションとプロセス・イノベーションから利益を確保する上で各種の方法が効果を持ったプロジェクトの割合を集計した結果である注1。プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションとも専有可能性を確保する方法の有効性は、前回(1994年)調査に比べて今回(2020年)調査では全般的に低下していることが分かる。

特にプロダクト・イノベーションについては、前回調査では「製品の先行的な市場化」が効果を持ったとするプロジェクトの割合が40.3%で最も高かったが、その値が今回調査では26.8%へと大幅に低下し、順位も3位へと低下した点が注目される。また、前回調査で2位であった「特許による保護」は今回調査では1位となっているものの、その値は38.3%から29.2%へと低下している。前回調査で3位であった「製造設備やノウハウの保有・管理」は、今回は2位となっており、スコアの低下幅も小さい。

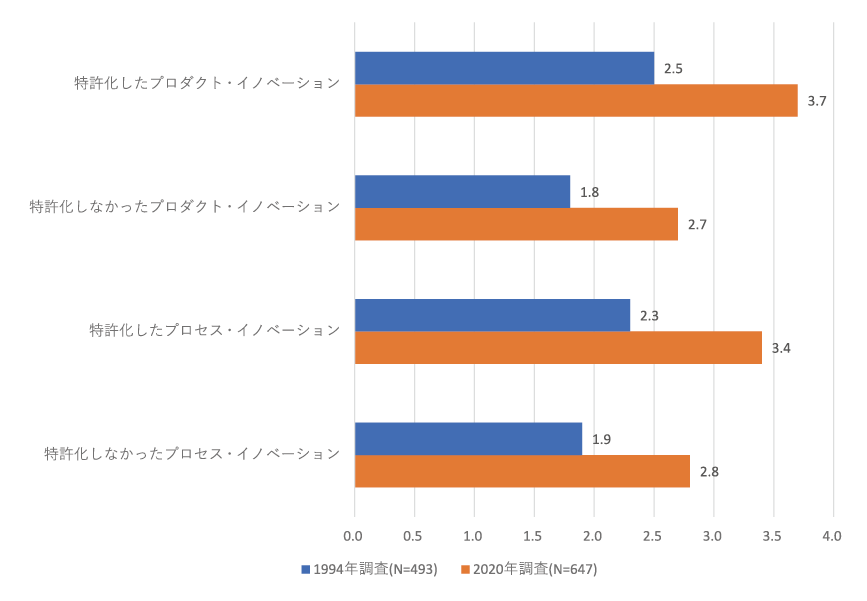

図表3は、自社のイノベーションである新製品、新工程に対して他社が代替的な技術を導入するまでの期間に関する調査結果を集計したものである注2。

調査結果が表す模倣ラグは、全般的に、かなり長期化している。「特許化したプロダクト・イノベーション」では2.5年から3.7年へと14か月長くなり、「特許化したプロセス・イノベーション」では2.3年から3.4年へと13か月長くなった。また、特許化した場合としない場合では、前回はプロダクト・イノベーションでは特許化した場合の方が、ラグが0.7年長かったのに対し、今回は1年長くなっており、プロセス・イノベーションでは0.4年から0.6年といずれも長くなっている。

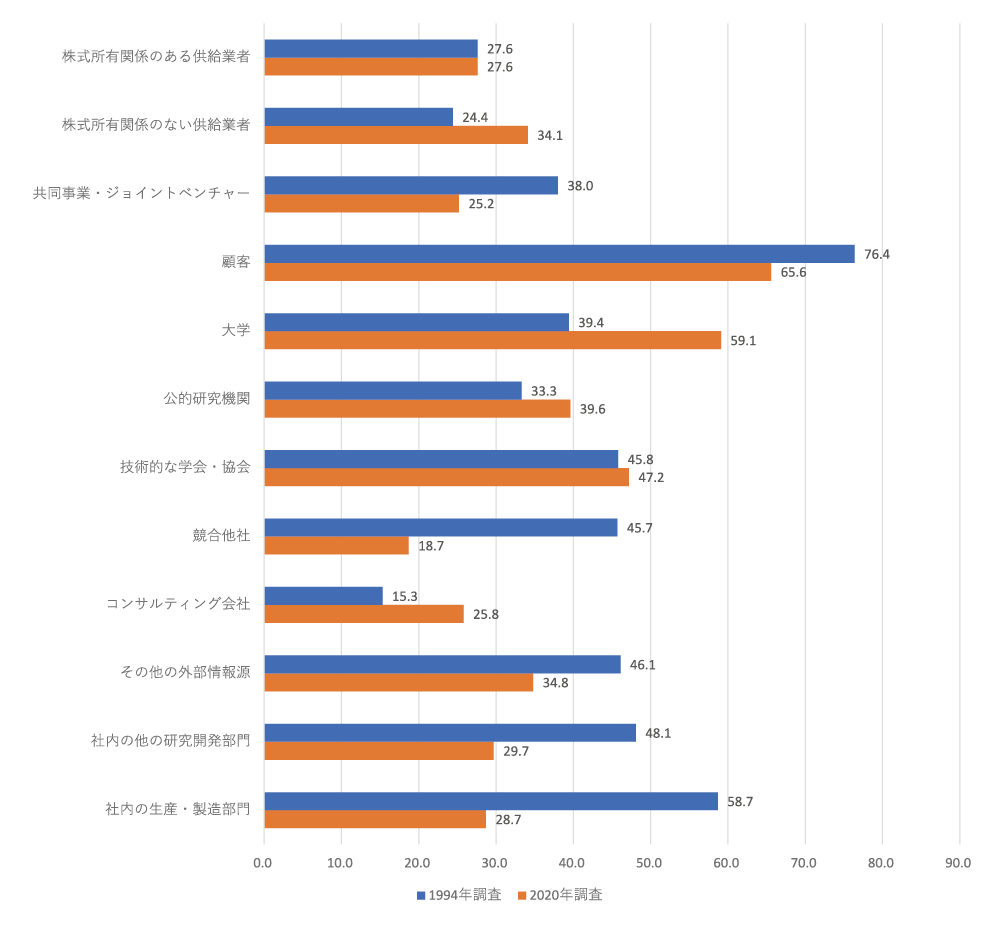

図表4は、過去3年間の研究開発活動において、各種の情報源から新規プロジェクトの提案に結びつく情報を入手したことがあったとする回答割合を集計したものである。

これによると、「顧客」から新規プロジェクトの提案に結びつく情報を入手したとする回答割合が最も高くなっている点は両調査の間で変わりがないが、その値は76.4%から65.6%へと低下している。同様に情報源としての重要性が顕著に低下したのは、「社内の生産・製造部門」、「社内の他の研究開発部門」、「競合他社」であり、特に競合他社から新規プロジェクトの提案に結びつく情報を得たとする企業は45.7%から18.7%へと大幅に低下している点が注目される。

他方で、新規プロジェクトの提案に結びつく情報を「大学」から得たとする企業の割合は39.4%から59.1%へと顕著に増加し、その順位は7位から2位へと上昇している。

なお、以上のような変化の傾向は、既存プロジェクトの遂行に寄与する情報を入手した企業の回答割合においても、ほぼ同様に観察された。

(効果を持ったプロジェクトの割合)

(効果を持ったプロジェクトの割合)

(結びついたとする企業の割合:%)

4. 解釈及び今後の研究課題

以上のように時点間比較の結果は、企業が実施したイノベーションから利益を確保するための各種の方法のほぼ全てにおいてその有効性が減退し、利益の専有可能性が顕著に低下したことを示している。特に製品の先行的な市場化の効果が大幅に低下している点が注目された。しかし、他方において、イノベーションの模倣ラグがかなりの程度長期化したという結果は、イノベーターが市場を独占できる期間が長期化したことを示唆している。この一見矛盾した調査結果に対して整合的な理解を可能にする解釈は、そもそもイノベーションがもたらす利益の規模が小さくなったために潜在的なイミテーター(模倣者)に対する模倣のインセンティブが働かず、その結果、模倣ラグは長期化したものの、イノベーターが市場化を急ぐことによって追加的に獲得できる利益も縮小したというものである。

このような解釈が妥当する状況であるとすれば、それはイノベーションから得られる利益が縮小するとともに、イノベーション競争も衰退したということを示唆している。この点については、技術機会を提供する情報源として競合他社の重要性が低下したという調査結果を傍証とすることができる。

果たして実際にイノベーションは収益を生みにくくなり、イノベーション競争は衰退したのか。イノベーションの収益率が低下したとすれば、その要因は何か。今後の研究においては、これらの点について検証を深めることが課題となる。その際、特許制度や不正競争防止法などの変化が専有可能性に及ぼした影響を検討すべきであることは言うまでもないが、そもそも企業がイノベーションから利益を回収するプロセス自体に生じた変化を考慮することが、より本質的な課題になると考えられる。

2000年代以降にイノベーション・マネジメントの領域で台頭した「オープン・イノベーション」6)、「イノベーション・エコシステム」7、8)等の概念は、いずれも企業が単独ではイノベーションを実現することが困難になった状況に光を当てている。そうした状況では、特許によって発明を保護して技術流出を防ぎ、あるいは補完的資産を支配することで利益を囲い込むといった方法とは異なるアプローチが、イノベーションの収益化における鍵となる可能性がある。例えば、多様な製品・サービスが連結したエコシステムの中で、企業がハブとなる機能に位置取りするために採用する戦略提携はその1つであるが、こうした方法がイノベーションの専有可能性に及ぼす効果は、これまでの調査スキームでは考慮されてこなかったのである。ただ、専有可能性を確保する方法の有効性に関する今回の時点間比較の結果において、「その他」の効果のみがわずかながら例外的に増大していたことは、従来とは異なるアプローチの重要性が高まったことについて示唆的であると言える。しかし、この点を明確にするためには、専有可能性メカニズム自体の変化を考慮した新たなスキームでのイノベーション・サーベイの実施が待たれるであろう。

注1 集計に当たっては、以下の通り回答カテゴリーの中位値をとった。「10%未満」=5%、「10%~40%」=25%、「41%~60%」=50%、「61%~90%」=75%、「91%以上」=95%

注2 集計に当たっては、以下の通り回答カテゴリーの中位値をとった。「半年未満」=0.5年、「半年~1.5年未満」=1年、「1.5年~3年未満」=2年、「3年~5年」=4年、「6年以上」=8年

参考文献・資料

1) Richard C. Levin, Alvin K. Klevorick, Richard R. Nelson and Sidney G. Winter, “Appropriating the Returns from Industrial Research and Development,” Brookings Papers on Economic Activity, 3, 783-831,1987.

2) 後藤晃・永田晃也「イノベーションの専有可能性と技術機会-サーベイデータによる日米比較研究」科学技術政策研究所NISTEP REPORT No.48, 1997.

3) Wesley M. Cohen, Akira Goto, Akiya Nagata, Richard R. Nelson and John P. Walsh, “R&D Spillovers, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States”, Research Policy, 31, 1349-1367, 2002.

4) 科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告2020」NISTEP REPORT No.191, 2021.

https://doi.org/10.15108/nr191

5) 永田晃也・後藤晃・大西宏一郎「日本の産業におけるイノベーションの専有可能性と技術機会の変容;1994-2020」科学技術・学術政策研究所 DISCUSSION PAPER No.210, 2022. https://doi.org/10.15108/dp210

6) Henry Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.

7) Marco Iansiti and Roy Levien, The Keystone Advantage, Harvard Business School Press, 2004.

8) Ron Adner and Rahul Kapoor, “Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generation,” Strategic Management Journal, 31, 306-333, 2010.