- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00299

- 公開日: 2022.06.27

- 著者: 井出 和希、林 和弘

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.8, No.2

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

オープンアクセス型学術誌の進展により顕在化する

「Predatory Journal」問題

-実態、動向、判断の観点-

オンライン出版やオープンアクセスは、学術誌、学術論文へのアクセスを飛躍的に向上させ、政策的にも注目されてきた。一方、「Predatory Journal」をはじめとした影の側面も浮き彫りとなった。「Predatory Journal」は、悪徳雑誌、粗悪学術誌やハゲタカジャーナルとも呼ばれ、掲載料収入を主とした自己の利益を優先し、査読やその過程が不十分であったり、誤解を招くインパクト指標(インパクトファクター風の指標や数値)を使って投稿を勧誘したりといった問題を孕んでいる。

本稿では、オープンアクセス型学術誌の興隆について最初に論じ、「Predatory Journal」問題について事例を交えて実態や動向を俯瞰する。あわせて、判断の基準となる観点について、Predatory Reports(Cabell's International社)を参照し、例示する。

これらの内容やそれを踏まえた展望は、研究者のみならず、行政官や大学等研究機関のマネジメント層が学術論文に代表される「研究成果」を捉える際にも参考となる情報である。同時に、学術誌という一つの媒体に限っても、単純な優劣の判断が難しいことを再考する機会となることを期待する。

キーワード:学術誌,オープンアクセス,Predatory Journal,判断の観点

1. はじめに

研究成果の共有は、科学を進展させるとともに、産業を発展させて社会をよりよくする駆動要因であり、そのためのメディアとして学術誌(ジャーナル,論文誌)が中核的な役割を果たしてきた。学術誌とその掲載論文は研究者間のコミュニケーションを促すだけでなく、産業としての応用や、政策立案プロセス中での研究動向把握などにも用いられている。インターネットの普及に伴い、学術誌のオンライン出版が始まった。1990年には、オンラインのみで公表される(印刷体の出版物を伴わない)形式のPostmodern Cultureが刊行され1、2)、学術誌の電子化が進んだ。さらに、翌1991年には、現在でも数学・物理・コンピュータサイエンスを中心とした領域で広く活用されるプレプリントサーバarXivがGinsparg Pにより立ち上げられ、運用が開始された(プレプリントサーバは、専門家による審査(査読)を受けていない論文を公表するためのプラットフォームだが、本稿では詳細は割愛する)3、4)。このような成果公表のデジタル化の流れやそれに要するコストの低下を受け、オープンアクセス型のオンライン出版も盛り上がりをみせている。一方、こうした盛り上がりに呼応して、後述する「Predatory Journal」をはじめとした新たな課題も出現してきた。「Predatory Journal」は、悪徳雑誌、粗悪学術誌やハゲタカジャーナルとも呼ばれ、掲載料収入を主とした自己の利益を優先し、そのために査読やその過程が不十分であったり、誤解を招くインパクト指標(Clarivate Analytics社のインパクトファクターではないものの、そのように誤認され得る指標や数値)を使って投稿を勧誘したりといった問題を孕んでいる。ほかにも、学術論文の重複掲載やオーナーや編集者に関する虚偽の情報提示といった問題も指摘されるところではあるが、詳細は後述する。

本稿では、オープンアクセス型学術誌を出発点に、その影の側面とも言える「Predatory Journal」について、事例を交えて俯瞰する。併せて、判断の基準となる観点について、Predatory Reports(Cabell's International社)5)を参照することで例示し、分析の観点を含む今後の展望を述べる。

2. オープンアクセス型学術誌の興隆

前述の通り、インターネットの普及に伴って学術誌のオンライン出版が始まり、2000年代に入ると、オンラインのみ、かつ、購読不要で誰もが自由にアクセスすることのできるオープンアクセス型の査読付き学術誌が広がりをみせた。2000年にはBMCシリーズの刊行や学会等への学術誌運営プラットフォームの提供により現在でも活動を続けるBioMed Centralが設立された。そして、2003年以降Public Library of Science(PLOS)がPLoS Biology、PLoS Medicine、PLoS Oneといった学術誌を相次いで刊行した。現在では、BioMed Centralは300誌を超える学術誌を刊行しており6)、PLOSは2017年に累計出版論文数が20万報を突破している7)。2010年代に入ると既存の大手商業出版社や学会によるオープンアクセス型学術誌の創刊も盛んになった。

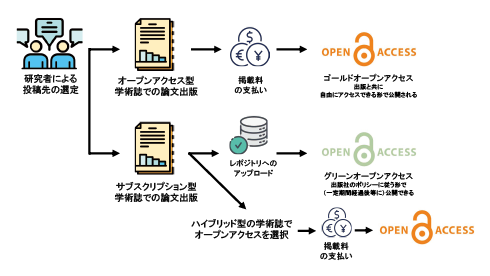

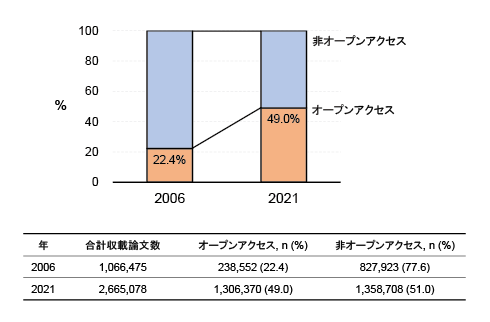

また、「オープンアクセス型学術誌」という枠組みに限らず、図書館が購読費を支払うサブスクリプション型学術誌がオープンアクセス出版に対応したハイブリッド型の学術誌になったり、査読付き学術誌に掲載された論文の著者最終稿を機関リポジトリ等で公開するオープンアクセス(グリーンオープンアクセスと呼ばれる;詳細は図表1を参照)に対応したり、といった取組も進み、学術論文へのアクセスは飛躍的に向上した。実際、2021年に出版された論文を対象としてWeb of Science Core Collection(Clarivate社の基準により、一定の質が担保されていると判断された査読付き学術誌を中心としたデータベースであり、書籍及び会議録も含む)に収載された原著論文及び総説に絞って分析を行うと、2,665,078報の学術論文のうち1,306,370報(49.0%)がオープンアクセス(種別は問わない)であることが分かる。なお、オープンアクセス型学術誌の代表例であり幅広い研究領域を取り扱うPLoS ONE(「subject areas across science, engineering, medicine, and the related social sciences and humanities」とされている)が刊行された2006年の情報を同様に分析すると、1,066,475報の学術論文のうち238,552報(22.3%)がオープンアクセスであり、2021年の状況と比較することで15年間の出版様式の変遷を観察することができる(なお、いずれの分析も2022年3月9日に実施した;図表2)。

オープンアクセスという仕組みが興隆し、学術論文へのアクセスを飛躍的に向上させ、現在でもその勢いが衰えていないことは確認できたが、コストについては未だ様々に議論と検討が繰り返されている。まず、出版社側のコストだが、Noorden RVが2013年に行った推定(2009年のデータを使用)によると、オンライン出版及び印刷体を発行するサブスクリプション型学術誌の場合、1論文あたり4,871米ドルであるが、オンラインのみのオープンアクセス型学術誌の場合、2,289米ドルであり、半分以下のコストで出版できるものと考えられる8)。この調査から約10年が経過した2022年現在においては、情報技術の発展・普及によりコストは更に小さくなっているものと推察される。また、この推定では、(1)論文掲載(査読の管理(リジェクト率は50%と仮定)、編集、校正、組版、グラフィック、品質保証)、(2)その他のコスト(権利関係およびオンラインユーザマネジメント、ヘルプデスクの運営、マーケティングなど)、(3)学術誌としての位置づけを確立するための費用を含むマネジメントや投資に係るコスト、に基づいて必要な費用を算出しており、これらのプロセスのいずれかを簡略化するという方法によってもコストが削減できることを付記する。

次に、研究者側のコストについて目を向ける。これは一般に論文掲載料(article processing charge, APC)として著者から徴収される。米国及びカナダの大学4校を対象としたSolomon Dらの研究では、7,929件の支払記録が分析され、フルオープンアクセス型では平均2,000米ドル弱、ハイブリッド型では平均3,000米ドル弱と報告されている9)。なお、分析対象となった支払は基礎及び生命科学分野に集中しており、その点には留意が必要である。また、本稿の主題からは外れるため詳細は割愛するが、当該研究はサブスクリプション料金の支払からAPCの支払支援へと資金提供をシフトするPay It Forwardプロジェクトの参加校のデータを分析したものである点にも注目したい。このようなプロジェクトは試行的なものであるものの、大学・研究機関側の立場として、研究者が支払っているAPCと図書館が支払っているサブスクリプション料金を正確に把握し、科学技術・学術情報流通のコストや対処方針を議論することも重要である10、11)。その際、大学図書館コンソーシアム連合(Japan Alliance of University Library Consortia for E-Resources, JUSTICE)が実施した調査も参考になるものと考えられる12)。

あくまで単純化した捉え方ではあるが、最終的に出版社側のコストと研究者側の支払うAPCの差分が出版社にとっての利益となる。一見、出版社側のコストとAPCの間に大きな差がないようにみえるが、情報技術の発展・普及や出版論文数の増加が出版社側のコスト低減に寄与することを再度強調しておきたい。加えて、出版社がサブスクリプション型学術誌以外も擁している場合には、購読料とAPCの二重取りも生じる。Outsell社によると、世界的な学術出版の市場規模は2023年時点において280億米ドルに回復すると予測されており、学術論文に占めるオープンアクセスの比率の高さからも、学術誌の運営においてビジネスの側面に重きが置かれてしまう潜在性は依然、無視できない13)。

(https://library.stonybrook.edu/scholarly-communication/open-access/)

3. 「Predatory Journal」問題

オープンアクセスが普及するにつれ、また、参入障壁が次第に低くなるにつれ、ビジネスとしての過度の最適化によって影の側面もあらわになった。学術誌の運用という観点で「参入障壁が低くなった」要素の一つは印刷費と郵送料が数に応じて増加する印刷体を必要としないことである。それに加えて、ドメインの取得やウェブサイトの作成・運用、全世界で活動する研究者個人への電子メールによるアプローチといった運営・営業活動をごく少人数で十分に遂行できるといったことも新規参入の門戸を広げた。

このビジネス構造が、本稿の主題でもある「Predatory Journal」問題という影の側面を顕在化させたといえる。「Predatory Journal」は、悪徳雑誌、粗悪学術誌やハゲタカジャーナルとも呼ばれ、掲載料収入を主とした自己の利益を優先し、査読やその過程が不十分であったり、誤解を招くインパクト指標(Clarivate Analytics社のインパクトファクターではないものの、そのように誤認され得る指標や数値)を使って投稿を勧誘したりといった問題を孕んでいる。「Predatory Journal」は、米コロラド大学にて司書を務めていたBeall Jにより2010年に用いられた「predatory publishing」という造語に由来する14、15、16)。同氏はこの造語をつくった2010年よりpredatory publisherリストの作成、公開を開始し、情報の収集も継続した。 2011年にリストを更新したのち、2012年には、「Scholarly Open Access」と題するブログを立ち上げ、疑わしい出版社や学術誌をリストアップした。リストに含まれる出版社の数は2011年には18社だったが、2016年には923社にまで増加し、その後1,205社に達したと報告されている。そして、この1,205社の出版する学術誌に加えて、独立して運営される1,404誌についても挙げられている14、17)。

このリストは「Predatory Journal」についての議論を活性化し、不適切な論文を学術誌に投稿することで「Predatory Journal」をあぶり出す実験でも活用された18)。この実験における「不適切さ」は、(1)著者や所属機関が架空のものである、(2)ある分子のがん細胞に対する影響を評価しているはずが実際にはアルコールの細胞毒性を評価しているだけであり、対照群の処理も整合していない、(3)ある分子を添加することでがん細胞の放射線治療に対する感受性を高めるということを評価するはずが対照群には放射線処理が成されていない、といったことに由来し、分子やがん細胞の種類を変えた様々な論文が用意された。結果、リストに含まれる出版社の82%が、査読プロセスを経て論文を受理した。この結果に対しては、predatory publisherという烙印を押された出版社やそれらの刊行する学術誌であっても18%が論文の掲載を拒否したという見方をすることもできる18)。なお、実験に使用された論文は、参考文献・資料18のSupplementary Materialとして公開されている。

「Scholarly Open Access」のリストは(1)編集委員やスタッフ(Editor and Staff)(例:編集/査読委員会が特定できない、2誌以上で編集委員会が重複している)、(2)ビジネスマネジメント(Business management)(例:透明性の欠如、費用についての情報の不足)、(3)誠実さ(Integrity)(例:学術誌の名称とミッションの不一致、インパクトファクターを付与されていると偽ったり、虚偽のインパクト指標を使用したりする)といった側面から作成されたものだが19)、偏りや判断の恣意性に対する批判もあり留意を要する20)。

Beall Jによる当該ブログは2017年に削除された(有志により復元されたアーカイブは存在する)。現在アクセス可能であり更新が続いている「Predatory Journal」についての情報源としては、Cabell's International社の提供するPredatory Reportsがある21)。なお、Predatory Reportsは当初Blacklistとして提供されていたが、2020年に現在の名称に変更された。対となるデータベースとして提供されていたWhitelistについても、Journalyticsに変更された22)。この変更の背景には人種差別的な表現の是正があるものの、「Predatory Journal」であるかどうかが簡単に二分できるものではないということを意識する上でも重要な変更であると考えられる。このことは、Koerber Aらが複数のリストを質的に比較した研究でも指摘されている23)。

Predatory Reports に話を戻すと、2022年3月15日時点で15,975誌(オープンアクセスを検索条件とした場合、15,642誌;出版社数は2018年12月時点で473社17))がリストアップされている。判断の観点についても詳細が公開されており、こちらについては次項にて扱う。

4. 判断の観点

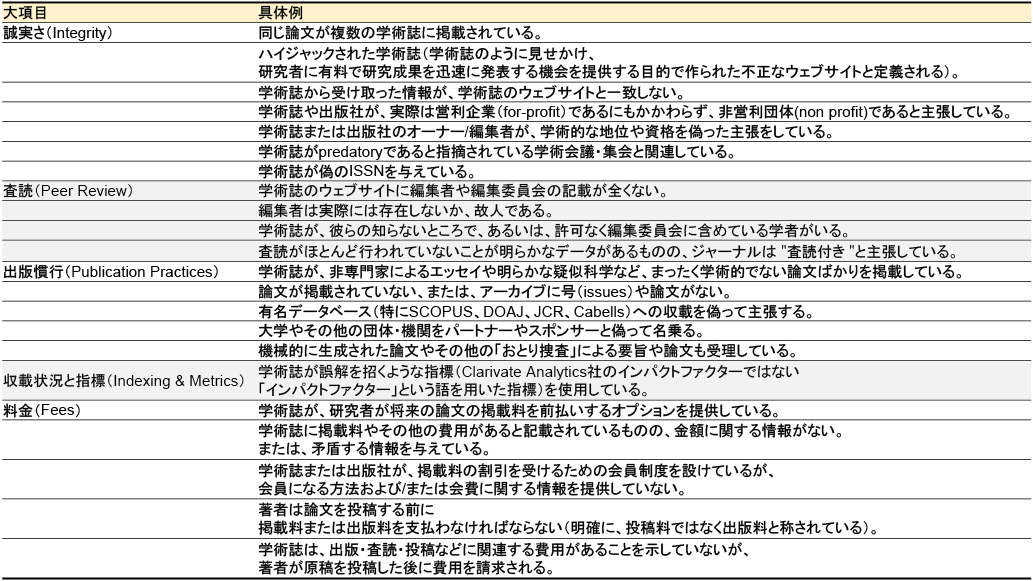

Predatory Reportsにおける判断の観点は、8つの大項目(誠実さ(Integrity)、査読(Peer Review)、出版慣行(Publication Practice)、収載状況と指標(Indexing & Metrics)、料金(Fees)、アクセスと著作権(Access & Copyright)、ビジネス慣行(Business Practices)、ウェブサイト(Website)から成る。各大項目の内容は、重度(Severe)、中程度(Moderate)、軽度(Minor)に分類され、それぞれにその詳細が記載されている。ここでは、重度の問題に絞って参照し、判断の観点に対する理解を深めることを試みる(図表3)。

誠実さ(Integrity)については、学術論文の重複掲載やハイジャック(「学術誌のように見せかける」ために既存の学術誌を買収するといった方法があり、これをハイジャックと称する)、情報の一貫性のなさ、営利(for-profit)/非営利(not profit)の虚偽、オーナーや編集者に関する情報の虚偽、predatoryであると指摘されている学術会議・集会(参加費収益を目的として成される学術会議で、開催主体が曖昧であり、著名な研究者の参加を偽って宣伝したり、同一会場・日程で複数開催したりするといった特徴がある)との関連、偽のISSN(International Standard Serial Number, 国際標準逐次刊行物番号)の使用といった項目が挙げられている。査読(Peer Review)については、そもそも編集者や査読委員会についての記載がない、実在しない人物や故人の記載がある、本人の許可なく学者の名前を掲載する、査読がほとんど行われていないことが明らかなデータがあるものの「査読付き」と自称している、ということが挙げられている。出版慣行(Publication Practice)については、科学的でない記事の掲載、掲載実績及びアーカイブの問題、データベース収載情報の虚偽、パートナーやスポンサーの虚偽、「おとり捜査」原稿(本稿で触れた「Predatory Journal」をあぶり出す実験に用いられた投稿論文もその一例である)の掲載といった観点が挙げられている。収載状況や指標(Indexing & Metrics)としては、誤解を招くような指標(Clarivate Analytics社のインパクトファクターではない「インパクトファクター」という語を用いた指標)を使用していることが観点となる。料金(Fees)については前払や費用の不透明性が指摘されている。

なお、中程度、軽度の問題に関する詳細は、参考文献・資料24を参照されたい24)。当然、軽度であっても問題であることには違いなく、あくまで相対的な位置づけであることには留意いただきたい。

(https://blog.cabells.com/2019/03/20/predatoryreport-criteria-v1-1/)

5. より健全な学術情報流通に向けて

本稿で述べたように、「Predatory Journal」は、オンライン出版やオープンアクセス型学術誌の興隆とともに10年以上前より問題として認識されており、現時点においても問題であり続けている。また、この問題に対応するための分析には取組の余地も大きい。オープンアクセス出版の更なる広がりも踏まえると、改めてこの問題に向き合うことの重要性は一層増している。向き合い方の一つとしては、Predatory Reportsのように個別の出版社や学術誌を評価してリスト化することが考えられ、需要もある。一方、単純なリスト化は、問題に対する理解の欠如に繋がることが懸念される。先述の判断の観点や「Think. Check. Submit.」25)といった学術論文を投稿するまでの工夫も参考に、まず、個別事例に応じて研究者自身が内外の人々とともに考え、より健全な学術誌の取扱いに向けて行動に反映することが重要である。そして、科学技術・学術政策としても、それら研究者の活動を支援し、あるいは、国や大学等研究機関の取組・活動の推進をバックアップすることが考えられる。

6. 謝辞

本論考の執筆に当たっては、2021年度稲盛研究助成による支援を頂いた。御礼申し上げる。

* 大阪大学 特任准教授

参考文献・資料

1) Mudrak B. Scholarly publishing: A brief history. AJE Scholar. URL:

https://www.aje.com/arc/scholarly-publishing-brief-history/ (Accessed 08 March 2022)

2) Postmodern Culture. URL: http://www.pomoculture.org/about/ (Accessed 08 March 2022)

3) arXiv. About arXiv. URL: https://arxiv.org/about (Accessed 08 March 2022)

4) 林和弘. MedRxiv, ChemRxivにみるプレプリントファーストへの変化の兆しとオープンサイエンス時代の研究論文. STI Horizon. 2020; 6: 26-31. DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00205.

5) Cabell's International. About Predatory Reports. URL:

https://www2.cabells.com/about-predatory (Accessed 08 March 2022)

6) BioMed Central (part of Springer Nature). About BMC. URL:

https://www.biomedcentral.com/about (Accessed 09 March 2022)

7) PLOS. A publishing milestone to celebrate: 200,000 PLOS research articles and counting. The official PLOS blog (24 July 2017). URL:

https://theplosblog.plos.org/2017/07/publishing-milestone-plos-research-articles/ (Accessed 09 March 2022)

8) Noorden RV. Open access: The true cost of science publishing. Nature 2013; 495: 426–429.

9) Solomon D, Björk B. Article processing charges for open access publication—the situation for research intensive universities in the USA and Canada. PeerJ 2016; 4: e2264. DOI:

https://doi.org/10.7717/peerj.2264

10) 林和弘. オープンアクセスを踏まえた研究論文の受発信コストを議論する体制作りに向けて. 科学技術動向. 2014; 145: 19-25.

11) 文部科学省(科学技術・学術審議会 情報委員会 ジャーナル問題検討部会). 我が国の学術情報流通における課題への対応について(審議まとめ). URL:

https://www.mext.go.jp/content/20210212-mxt_jyohoka01-000012731_1.pdf (Accessed 04 April 2022)

12) 大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE). 論文公表実態調査報告 2020 年度 (公開版). URL:

https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/justice/2021-04/2020_ronbunchosa.pdf (Accessed 22 April 2022)

13) STM. STM global brief 2021–economics & market size (a STM report supplement). URL:

https://www.stm-assoc.org/2021_10_19_STM_Global_Brief_2021_Economics_and_Market_Size.pdf (Accessed 04 April 2022)

14) Narimani M, Dadkhah M. Predatory journals and perished articles; a Letter to Editor. Emerg (Tehran) 2017; 5: e49. DOI: https://doi.org/10.22037/aaem.v5i1.174

15) Beall J. Medical publishing triage – chronicling predatory open access publishers.

16) Beall J. What I learned from predatory publishers. Biochem Med (Zagreb) 2017; 27: 273–278. DOI:

https://doi.org/10.11613/BM.2017.029

17) Strinzel M, Severin A, Milzow K, Egger M. Blacklists and whitelists to tackle predatory publishing: A cross-sectional comparison and thematic analysis. mBio. 2019; 10(3): e00411-19. DOI:

https://doi.org/10.1128/mbio.00411-19

18) Bohannon J. Who's afraid of peer review? Science. 2013; 342(6154): 60-5. DOI:

https://doi.org/10.1126/science.2013.342.6154.342_60

19) Beall J. Criteria for determining predatory open-access publishers (3rd edition). URL:

https://bit.ly/3q5W8R5 (through Internet Archive) (Accessed 09 March 2022)

20) Krawczyk F, Kulczycki E. How is open access accused of being predatory? The impact of Beall’s lists of predatory journals on academic publishing. J Acad Librariansh. 2021; 47(2): 102271. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102271

21) Cabell’s International. About Predatory Reports. URL:

https://www2.cabells.com/about-predatory (Accessed 15 March 2022)

22) Bisaccio M (Cabells Team). Announcement regarding brand-wide language changes, effective immediately. URL: https://blog.cabells.com/2020/06/08/announcement/ (Accessed 15 March 2022)

23) Koerber A, Starkey JC, Ardon-Dryer K, Cummins RG, Eko L, Kee KF. A qualitative content analysis of watchlists vs safelists: How do they address the issue of predatory publishing? J Acad Librariansh. 2020; 46(6): 102236. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102236

24) Toutloff L. Cabells Predatory Reports Criteria v 1.1. URL:

https://blog.cabells.com/2019/03/20/predatoryreport-criteria-v1-1/ (Accessed 15 March 2022)

25) Think. Check. Submit. URL: https://thinkchecksubmit.org/ (Accessed 15 March 2022)