- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00188

- 公開日: 2019.09.25

- 著者: 荒木 寛幸

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.5, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

レポート

大学における地域産学連携現況(2018)

地域の科学技術のポテンシャルの把握と指標化に関して、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では都道府県別の地域の科学技術に関連する統計データを継続的に採集し報告している。(2018, 2016, 2005, 2001, 1997)

そこで、今回、地域科学技術指標2018におけるデータから地域での科学技術活動の代表例として産学連携(大学が民間企業から受け入れた研究資金)に着目し、地域における産学連携の状況を3大都市圏(東京圏、中京圏、関西圏)及び地方圏に分類・集計し、分析を行った。

・ 産学連携の状況として、全体の研究資金受入額・件数については、2012年から2016年の5年間で増加傾向であることが分かった。この傾向は3大都市圏や地方圏でも同じであった。

・ 大企業、中小企業の区分で確認すると、研究資金の受入額については大企業は43%増(2012年比)、中小企業は64%増(2012年比)と、中小企業の伸びが大きかった。

・ 研究資金の受入件数は大企業は27%増(2012年比)、中小企業は43%増(2012年比)であった。

・ 3大都市圏及び地方圏における1件当たりの研究費受入額については、2012年から2016年において大きな変化は見られなかった。

キーワード:産学連携,地域科学技術指標,民間企業からの研究資金

1.はじめに

地域の科学技術のポテンシャルの把握と指標化に関して、文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では都道府県別の地域の科学技術に関連する統計データを継続的に採集し報告している。(20181),20162),20053),20014),19975))

そこで、今回、地域科学技術指標2018におけるデータから地域での科学技術活動の代表例として産学連携に着目した。地域における産学連携注1、特に、大学が民間企業から受け入れた研究資金(共同研究、委託研究合計)に関する状況を分析し、地域科学技術政策への含意を検討する。本調査研究の方法論としては、地域科学技術指標2018の資料データ注2を3大都市圏である東京圏注3、中京圏注4、関西圏注5及び地方圏注6に分類・集計注7し、分析を行った。

2.産学連携の状況分析

(1)大学の民間企業からの研究資金受入の状況

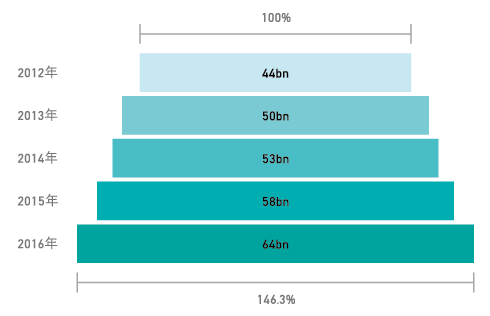

大学が民間企業から受け入れた研究資金受入額全体の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は640億円であり、2012年と比較すると46%増加した。(図表1参照)

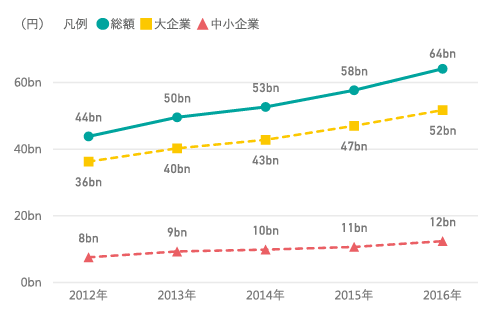

産学連携における研究資金受入額を大企業、中小企業の2組織別に見ると、大企業からの受入額は、2016年は520億円であり、2012年と比較すると43%増加した。また中小企業からの受入額は、2016年は120億円であり、2012年と比較すると64%増加した。大企業、中小企業からの受入額は増加傾向であった。(図表2参照)

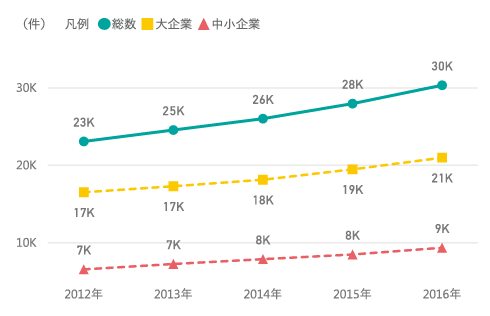

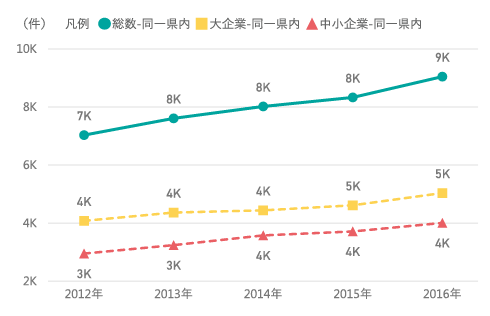

産学連携における研究資金受入件数全体の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は3万件であり、2012年と比較すると31%増加した。

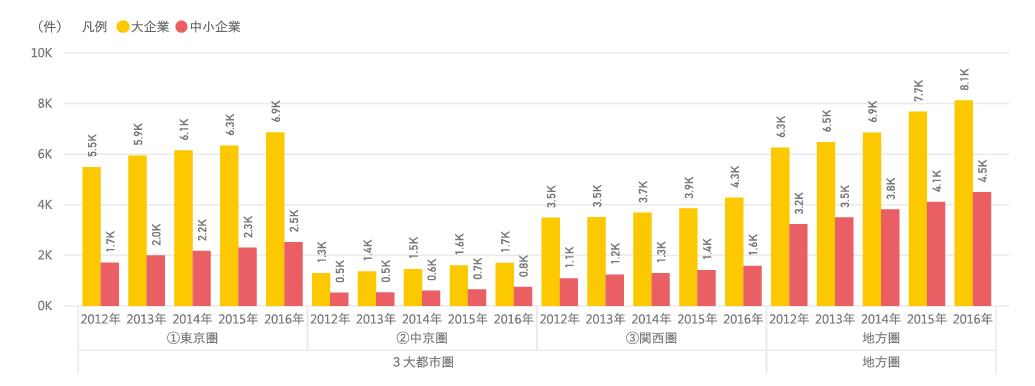

産学連携における研究資金受入件数を大企業、中小企業の2組織別に見ると、大企業からの受入件数は、2016年は2.1万件であり、2012年と比較すると27%増加した。また中小企業からの受入件数は、2016年は0.9万件であり、2012年と比較すると43%増加した。大企業、中小企業からの受入件数は増加傾向であった。(図表3参照)

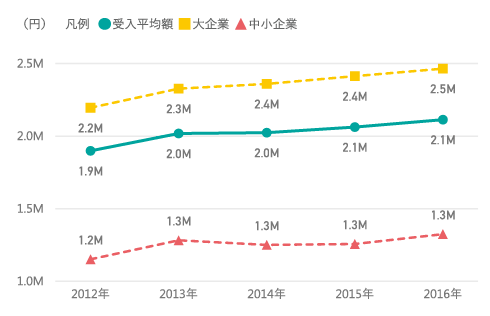

産学連携における研究資金受入平均額全体の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は2.1百万円であり、2012年と比較すると11%増加した。

産学連携における研究資金受入平均額を大企業、中小企業の2組織別に見ると、大企業からの受入平均額は、2016年は2.5百万円であり、2012年と比較すると12%増加した。また中小企業からの受入平均額は、2016年は1.3百万円であり、2012年と比較すると15%増加している。大企業、中小企業からの受入平均額は増加傾向であった。(図表4参照)

(2)同一県企業との連携状況

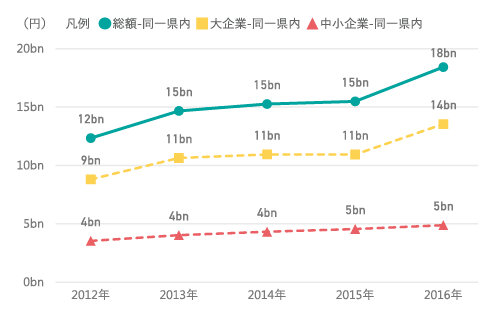

同一県企業との連携状況について調べたところ、同一県企業からの産学連携における研究資金受入額全体の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は180億円であり、2012年と比較すると49%増加した。

産学連携における同一県企業からの研究資金受入額を大企業、中小企業の2組織別に見ると、大企業からの受入額は、2016年は140億円であり、2012年と比較すると54%増加した。また中小企業からの受入額は、2016年は50億円であり、2012年と比較すると38%増加した。同一県企業からの受入額は増加傾向であった。(図表5参照)

また、同一県企業からの産学連携における研究資金受入件数全体の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は9千件であり、2012年と比較すると29%増加した。

産学連携における同一県企業からの研究資金受入件数を大企業、中小企業の2組織別に見ると、大企業からの受入件数は、2016年は5千件であり、2012年と比較すると24%増加した。また中小企業からの受入件数は、2016年は4千件であり、2012年と比較すると36%増加した。同一県企業からの受入件数は増加傾向であった。(図表6参照)

(3)3大都市圏(東京圏、中京圏、関西圏)と地方圏別状況

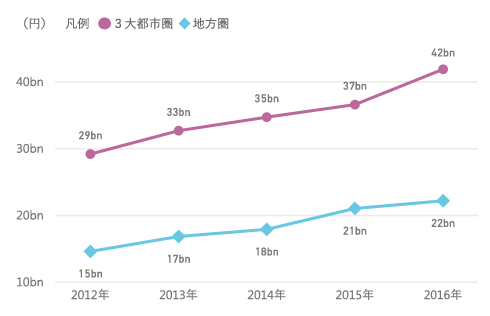

3大都市圏と地方圏との連携状況について調べたところ、3大都市圏の産学連携における研究資金受入額の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は420億円であり、2012年と比較すると43%増加した。

地方圏の産学連携における研究資金受入額の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は220億円であり、2012年と比較すると52%増加した。(図表7、図表8参照)

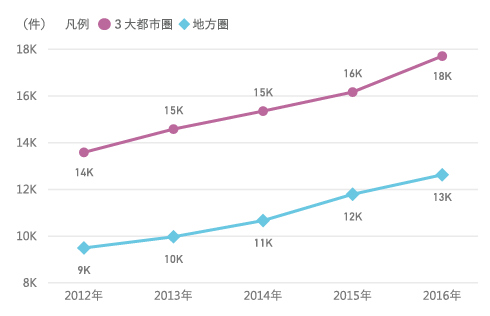

3大都市圏の産学連携における研究資金受入件数の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は1.8万件であり、2012年と比較すると30%増加した。

地方圏の産学連携における研究資金受入件数の2012年から2016年の5年間の推移を見ると増加傾向にある。2016年は1.3万件であり、2012年と比較すると33%増加した。(図表9、図表10参照)

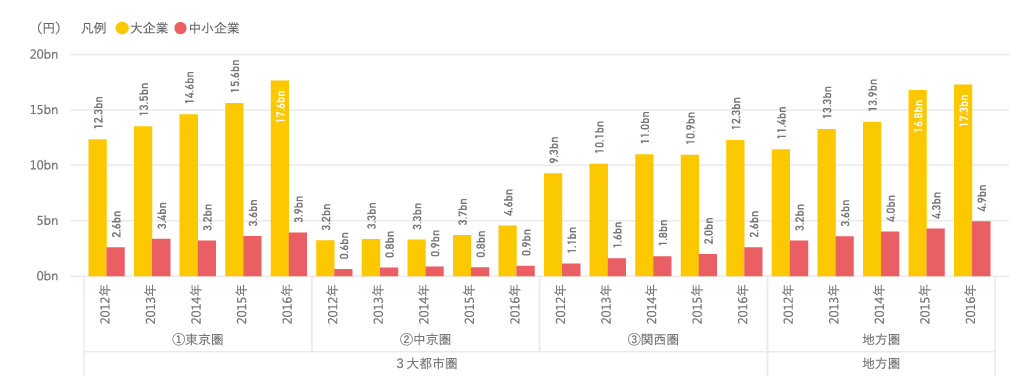

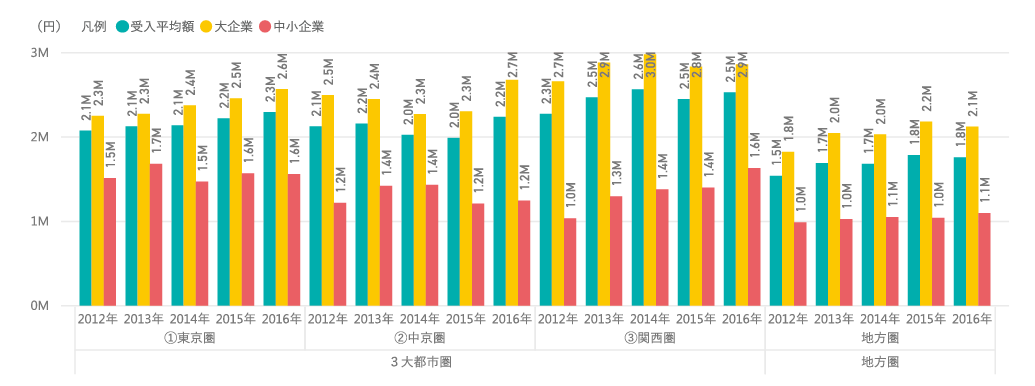

3大都市圏の産学連携における研究資金受入金額の平均額は、東京圏では平均額は増加となっている。2016年は2.3百万円で、2012年と比較すると11%の増加であった。2016年の中京圏では2.2百万円、関西圏は2.5百万円、地方圏では1.8百万円であった。

2016年の大企業からの研究資金受入金額の平均額は、東京圏では2.6百万円、中京圏は2.7百万円、関西圏は2.9百万円、地方圏では2.1百万円であった。また、中小企業からの研究資金受入金額の平均額は、東京圏では1.6百万円、中京圏は1.2百万円、関西圏は1.6百万円、地方圏では1.1百万円であった。

1件当たりの研究費受入額について、東京圏においては、中小企業との連携は伸び悩んでおり、大企業との連携が伸びている。

中京圏では、大企業との連携が2012年から2015年までは減少傾向であったが、2016年には盛り返している。

関西圏では中小企業の1件当たりの研究費受入額は増加傾向で、2016年は2012年に比較して57%増と他の圏域に比べ顕著な増加であった。

地方圏では、大企業、中小企業ともに1件当たりの研究費受入額は増加傾向であった。(図表11参照)

3.まとめ

産学連携の状況として、全体の研究資金受入額・件数については、2012年から2016年までの5年間で増加傾向であった。この傾向は3大都市圏や地方圏でも同じであった。

そこで、大企業、中小企業の区分で確認すると、大学の民間企業からの研究資金の受入額については大企業は43%増(2012年比)、中小企業は64%増(2012年比)と、中小企業の伸びが大きかった。また、研究資金の受入件数は大企業は27%増(2012年比)、中小企業は43%増(2012年比)であった。中小企業との連携においては件数増加も大きかったが、受入金額は大きく増加したと言える。

1件当たりの研究費受入額については、各圏域で2012年比であれば2016年は増加していると言えるものの、各年度で上下している。地方圏においては、ほぼ横ばいと言って良いだろう。関西圏では中小企業における額が年々増加している点で特徴的であった。

大企業との連携における1件当たりの研究費受入額が大きいために、合計した全体的な1件当たりの研究費受入額の上昇に大きく影響していることに注意したい。

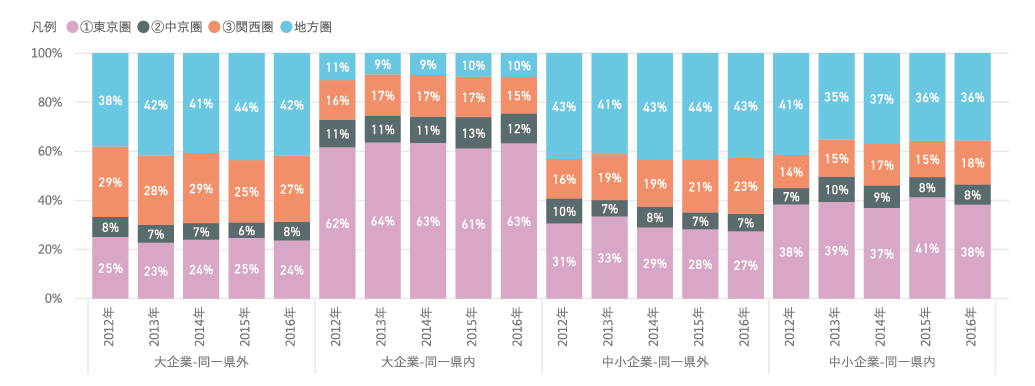

3大都市圏、地方圏における研究資金受入額の構成比を大企業(同一県内・外)、中小企業(同一県内・外)で見ると、変化が余り見られないが、中小企業(同一県外)では、関西圏において構成比率が年々上昇している。これは、関西圏に含まれる都府県では地域外における中小企業との連携に力を入れている可能性が指摘できる。また、地方圏においては研究資金受入額の構成比の中小企業(同一県外)及び大企業(同一県外)の占める割合が3大都市圏に比べ大きい。3大都市圏、特に東京圏では大企業(同一県内)の占める割合が60%超であることからも、大企業が東京圏に集中していると言える。(図表12参照)

本レポートでは、3大都市圏及び地方圏における産学連携の状況を分析した。その結果東京圏における数値が大きくポテンシャルが高いと言える。また、東京圏に集中していることに変わりはないが、各圏域でそれぞれ特徴が出ていると考えられる。より詳しい都道府県の分析は、地域科学技術指標20181)で確認してほしい。

今回の分析はあくまでも量的状況の把握であり、今後、質についての検証を行う必要がある。また今回は地域での科学技術活動の代表例として産学連携、特に、大学が民間企業から受け入れた研究資金(共同研究、委託研究合計)に関する状況の分析を行っているが、今後、地域の研究能力の代表的指標である科学研究費助成事業(科研費)の分析を進めることで、より詳細に地域における科学技術の特徴とポテンシャルが把握できるようになる。

また、地域において、研究資金を獲得するためには人材も必要不可欠な要因である。地域科学技術指標2018では地域の研究開発人材を指標としているが、研究開発人材以外にも、研究資金を獲得するための人材として研究支援人材(産学連携コーディネータ、URA等)があげられる。地域科学技術イノベーションに関する調査研究3)では地域におけるコーディネートを担う人材が不足しているとの認識があると報告されていることから、研究支援人材についての検証を行う必要があるだろう。さらには、地域の状況を把握するためにはそれらだけではなく、各種統計データとの相関を検討し、地域の科学技術についての分析を進めることが重要だ。

注1 本レポートでの産学連携は、各都道府県の企業による産学連携活動を示すのではなく、各都道府県にある大学の産学連携活動、つまり、県内企業のみならず県外企業との連携活動も含んだ状況を示すものである。

注2 地域科学技術指標2018第3章産学連携の資料データ(文部科学省「産学連携等実施調査」の個票データから作成)

注3 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

注4 中京圏:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

注5 関西圏:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

注6 本レポートでは、3大都市圏に含まれない道県を地方圏と呼ぶ。地方圏:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

注7 図表中の単位はbn:10億、M:100万、K:千

参考文献・資料

1) 文部科学省科学技術・学術政策研究所, 2018.11, 地域科学技術指標2018, 調査資料 No.278.

http://doi.org/10.15108/rm278

2) 文部科学省科学技術・学術政策研究所, 2016.3, 地域科学技術指標2016, 調査資料 No.246.

http://doi.org/10.15108/rm246

3) 文部科学省科学技術政策研究所, 2005.3, 地域科学技術・イノベーション関連指標の体系化に係る調査研究, 調査資料 No.114. http://hdl.handle.net/11035/856

4) 文部科学省科学技術政策研究所, 2001.12, 地域科学技術指標に関する調査研究, 調査資料 No.80

http://hdl.handle.net/11035/826

5) 科学技術庁科学技術政策研究所, 1997.3, 地域科学技術指標策定に関する調査 – 地域技術革新のための科学技術資源計測の試み -, NISTEP REPORT No.51. http://hdl.handle.net/11035/647

6) 文部科学省科学技術・学術政策研究所, 2017.6, 地域イノベーションシステムに関する意識調査報告, 調査資料 No.260. http://doi.org/10.15108/rm260