- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00117

- 公開日: 2018.03.20

- 著者: 大場 豪、蒲生 秀典

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.4, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流

東京工業大学 環境・社会理工学院 融合理工学系

髙木 泰士 准教授インタビュー

-学際的視点でアジア地域の沿岸域防災研究に取り組む-

科学技術予測センター 特別研究員 蒲生 秀典

近年アジア地域では、インド洋大津波(2004年)、ミャンマーのサイクロン被害(2008年)、東日本大震災(2011年)、フィリピンの台風被害(2013年)など多数の死者・行方不明者を出す世界的にも大きな災害が発生している。髙木氏は、特にこのアジア沿岸域における津波、高潮、浸食被害など様々な災害及びその防災・減災を研究対象としている。研究では詳細な現地調査を行うことを重視しており、その調査結果と港湾工学・海岸工学といった個別の工学分野の知見を融合させることで、沿岸域災害の原因究明や具体的な防災対策の提案などを行っている。また、地域の材料を活用した防波堤など、自然環境と調和し、容易で安価に実践できる対策など、開発途上国の特質を意識したユニークな研究開発を推進している。開発途上国の沿岸域防災研究という、新しくかつ学際的な研究分野を積極的に推進する東京工業大学の髙木泰士准教授に、研究への取組と今後の展望について伺った。

― 研究者の道を選んだきっかけをお聞かせください。

研究者になったのは、偶然や巡り合わせの要素が多く、最初から研究者を目指していたという訳ではありません。学生の頃から研究が好きで没頭するタイプでしたが、生業にできる自信はありませんでした。それよりも、技術者として国内外で幅広い経験を積みたいという思いが強く、修士課程修了後は民間企業に就職し、多くの部署で様々な仕事をさせていただきました。一方で、就職氷河期と呼ばれた非常に厳しい時期の就職活動などを経て、自分がどのようにしたら社会で生き残れるのか、20代の頃は常に考えていました。30歳になったとき、大学時代の恩師に博士号を取ることを勧めていただいたことが、大学の研究者になる直接のきっかけとなりました。そして、その頃に国内外で大きな台風や津波災害が頻発し、被害調査を多く経験したことが今の研究につながっています。特に、2008年ミャンマーに上陸し、14万人近くの犠牲者を出したサイクロン・ナルギスの調査では、無慈悲に人命を奪う災害の脅威に深い無力さを感じる一方で、開発途上国の防災に生涯関わっていきたいと強く意識するようになりました。そしてその後、37歳になる直前に東京工業大学に着任し、現在に至ります。

― 大学での研究の魅力をどうお考えですか。

これまで大学の他に、民間企業と国際協力機構(JICA)で防災に関連した実務経験があります。それぞれにやりがいがあり、学ぶことも多く、全てが今の私の礎になっています。その中で、大学での研究の大きな魅力の1つは、自分なりの小さな芽を植えて、それを末永く育てていくような研究ができることです。民間企業やJICAでは、ダイナミックな大型プロジェクトに携われる良さがありますが、10年や20年という長期にわたり、個人の意思で自分がやりたいプロジェクトに関係し続けるのは容易ではないように思います。防災のような分野は、短期で効果が現れるような分野ではなく、そもそも50年や100年に1度といったまれにしか起こらない災害を対象にするため、ある国や地域で長期間にわたる研究ができる大学の研究環境は理想的だと思います。また、私のような1人で研究室を運営する中堅教員は、講義や学生指導、学会運営などをやりつつ、予算獲得からその経理まで全てを自らこなす必要があり常に多忙ですが、人から直接管理されない分気楽で、屋台の主人のような仕事のスタイルが自分の性格には合っていると思っています。

― アジアの国々を研究対象とする理由は何ですか。

学生時代にアジアの国々を旅したこともあり、その頃から漠然と将来アジアのどこかで仕事をしたいと考えていました。最初の就職先もアジアに強い拠点を持つ企業でした。アジアの沿岸域防災研究に注力したいと考える理由は幾つかありますが、1番大きな理由は、津波や高潮といった沿岸災害はアジアで最も被害が大きいからです。例えば、21世紀に入ってからの犠牲者ワースト5の沿岸災害は、インド洋大津波(インドネシアやタイなど、2004年)、サイクロン・シドル(バングラデシュ、2007年)、サイクロン・ナルギス(ミャンマー、2008年)、東北地方太平洋沖地震津波(日本、2011年)、台風ハイヤン(フィリピン、2013年)と全てアジアで起こっています。巨大津波を引き起こすプレート境界や、高潮を引き起こす台風の発生海域がこれほどまでに集中した地域は、世界中でアジアの他にはありません。また、沿岸域への人口密集もアジアが際立っており、経済開発も盛んに行われていますが、その一方で防災対策はかなり限定的なため、今後一層の取り組みが求められると思います。また、現実的な話をすると、一大学の教員として普通に講義や入試など様々な学内の仕事にも対応する必要がありますので、余り長期の出張が入れられないという事情があります。アフリカや南米の研究をしたいという思いもありますが、渡航にかかる時間を捻出するのはなかなか難しいというのが正直なところです。

― 「現地の資材の活用」や「学際性」など、研究の特性ないし独自性が生まれた背景をお聞かせください。

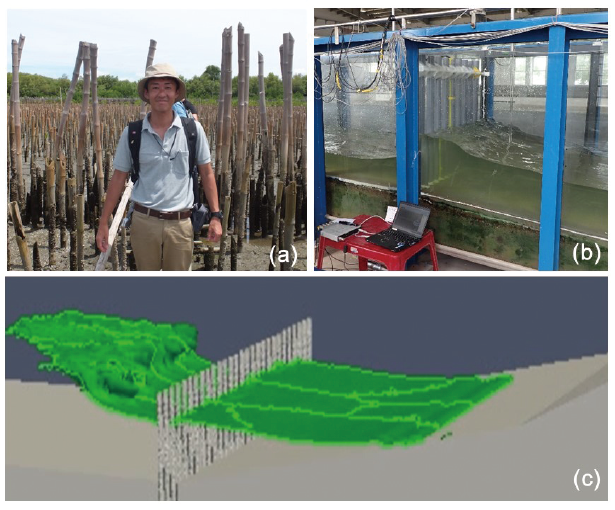

大学に移って研究室を立ち上げたときに考えたことが1つあります。それは、同じ防災を対象とするとしても、企業やJICAなどが余り目を向けないようなテーマに取り組むことです。木のくいのような現地資材を使った海岸保全はその一例です。開発途上国ではしばしば見かけますし、日本でも伝統的に使われているのですが、その効果は科学的には良くわかっていません。資金が不十分な開発途上国では、先進国型の対策が困難な場合が多いため、「中間技術」や「適正技術」とも呼ばれる、安価で程良い技術を普及させていく必要があると思います。ただ、効果が明らかでなく、実績もない防災対策が企業やJICAのプロジェクトに直ちに採用されることは難しく、大学の研究がその効果解明や設計の最適化に一役を担うことができれば普及に弾みがつくのではないでしょうか。

学際性という点では、基準や前例がないようなことを何かしようとすると、様々な現実に直面し、必然的に学際的にならざるを得ません。工学は災害がどのくらいの確率で、どのくらいの強さで、その結果どのような被害が発生するか、そういった予測に威力を発揮します。ところが、災害が発生したときに人がどのように行動するかは、簡単にモデル化できるような問題ではありません。例えば、最近インドネシアのある集落で洪水時の避難行動について調査しましたが、過去に堤防が氾濫したときにどこに逃げましたか、という質問に対して、一部の住民はその堤防自体に逃げたと回答しました。つまり洪水に向かっていったと言っているのです。普通の常識では考えられず、避難予測シミュレーションでも再現できませんが、現地の状況が見えてくると、この行動の理由がわかってきます。また、ベトナムのメコンで行った台風意識調査では、台風が上陸することはほとんどないものの、大半の住民が台風災害を知識としてそれなりに理解しているようでした。ところが、台風を脅威に感じるか、という質問に対しては、ほぼ全ての人が脅威に感じていないと答えました。住民が脅威に感じていなければ、災害への備えが進むとも思えません。このような地域に非常にまれな巨大台風が上陸した際には、とても深刻な事態になると心配されます。実際に2008年のサイクロン・ナルギスのときも、サイクロンの経験がなかったミャンマー南岸を巨大サイクロンが襲いこれまでにない犠牲者を出しました。このように、特に開発途上国での防災研究では、被害を受ける人・地域の研究と工学がセットになって初めて生きてくるものだと思います。

― 現地での調査、共同研究についてお聞かせください。

現地調査の難しい点は?

学生を連れて現地調査に行く機会も多いので、安全には特に気を使います。治安が悪いような国・地域には行きません。それでも開発途上国で海岸調査を行う際には、様々な苦労があるのは確かです。観光地を除いて、海岸は大概が未開な場所にありますので、そこまでの道が舗装されていないことが多く、それでも道がある場合はまだ良い方で、ない場合は徒歩やボートで進むしかありません。徒歩の場合は調査機器など多くの荷物を持って長距離を歩かないといけませんし、日没で帰り道を見失うようなこともあります。ボートの移動では、引き潮の際に船が進めなくなったり、海上警備に取調べを受けたりすることもあります。このようなことは災害調査のときには覚悟の上ですが、様々な不便に直面します。

意外なところでは、食に対する慣習の違いなどで苦労することもあります。例えば、私たちはできる限り時間節約のために昼食を軽く済ませたいと思うのですが、大勢で卓を囲んでしっかり時間をかけるという風習の地域も少なくありません。ささいなことですが、その地域の風土を尊重し相手の気分を害さずに、かつ効率的に調査を行うというのは結構大変なことです。

現地の協力体制について、どうお考えですか。

住民の方へインタビューする機会も多いので、現地の協力者は当然必要になります。ただ通訳や案内ができれば誰でも良いという訳ではなく、同じような目線で研究を長く一緒にできる関係の研究者とともに調査をしたいと常々思っています。逆に先方の立場で考えれば、目的が曖昧な研究者が海外から訪問してきても、真剣に相手にする必要性を感じないと思います。したがって、まずこちら側の真剣さが相手に伝わらないと信頼関係の構築は難しく、末永い共同研究につながっていかないと思います。大きな研究プロジェクトを立ち上げ、盛大なキックオフで花火を打ち上げるのは良いのですが、その後活動が急速に沈滞化するような取り組みは意味がありません。盤石で末広がりの協力体制を築いていくためには、何度もお互いに訪問し合い、一緒に調査を行い、共著で論文を書き、いろいろとディスカッションするといった、当たり前のことをこつこつと積み上げるほかにないと思っています。

研究者の意見を束ねる難しさはありますか。

海外では他分野の研究者と共同で調査をすることが多く、自分が代表を務める研究プロジェクトも多いのですが、意見を束ねることで苦労をした経験は余りありません。なぜなら防災研究自体、極めて学際的でおのずと広がらざるを得ないので、そもそもまとめようとせず、チームのメンバー各々が関心ある方向へ柔軟かつ包括的に研究を展開すれば良いのでは、と考えているからです。また、商品開発に直結するような分野ですと、データの秘匿性にものすごく慎重にならざるを得ません。防災研究でも、もちろん研究者としては論文発表前のデータの取り扱いには気を使いますが、極端な話、人類のためになるならば、積極的にデータをシェアしていこうという考えも成り立ちます。そういう点で、チーム内がぎすぎすすることが余りないのが、この分野の良いところです。

― 今後の研究の展望をお聞かせください。

「アジア」の中には、もちろん日本も含まれていますので、日本の防災にも役立ちたいという思いは常に持っています。今、国内の複数の企業と共同で浮上式防潮堤という新たな技術を研究開発しています。これは港や河口などに設置し、津波や高潮が発生した際に、直前に海底よりゲートを浮上させて海水の進入を遮断する技術です。実用化にはまだ多くの課題が残っていますが、研究開発を進めて10年以内には国内で事業化したいと考えています。世界には津波や高潮以外にも、海面上昇や地盤沈下に伴う洪水で日常的に悩まされている地域が数限りなくあるので、そのような場所に将来この技術が生かせると考えています。

また、開発途上国の研究で効果が実証された技術を、日本や先進国に逆輸入するような取り組みにもチャレンジしたいと思っています。今後、日本国内でも膨大な数の堤防や防波堤など海岸保全施設の老朽化の問題に直面しますが、全て新設で対応することはほぼ不可能と思われます。このためには、老朽化した施設を補強し、延命化するための技術開発が不可欠です。先に紹介した木のくいを利用した消波工法など簡易的な対策も、それだけでは効果が不十分でも、幾つか他の方法と組み合わせることで補強効果が発揮でき、メンテナンスに役立つ可能性があります。

専門分野を広げるという点では、これまで以上に社会科学的な研究に力を入れていきたいと思っています。アジアほど多くの災害を経験してきた地域はありませんので、それぞれの国でどのように対応力が変遷してきたのか、歴史から学ぶことは多いはずです。例えば、バングラデシュは特に開発が遅れている後発開発途上国に分類されます。サイクロン高潮災害で世界の中でもこれまで桁違いの犠牲者が出ていますが、ここ数十年で住民・コミュニティの避難力が飛躍的に高まっていると言われています。これは日本と異なり、まともな海岸堤防がなく、極めて低平な地形のため、サイクロンシェルタなどへ逃げる以外助かる術がないという状況が背景にありますが、ソフト対策や避難対応の充実が求められている今の日本の防災にも、大いに参考になる社会システムが築かれてきていると思います。

今後もアジアでの研究を精力的に行っていきたいと考えていますが、日本の将来を考えると、アジアに期待せざるを得ないという側面もあります。私の研究室は、現時点で日本人学生と留学生の割合が半々です。日本人学生と様々な国籍の学生が共に学ぶ環境を提供し続けていければと思っていますが、今後はアジアからの留学生がますます増えてくると思います。開発途上国と言われてきた国でも、日本の奨学金に頼らず、自国の奨学金で留学したいという学生も増えてきました。将来は、日本人の学生がアジアの奨学金で、アジアで学ぶのが一般的になるかもしれません。いずれにしても日本でなくても、どこかの国で研究が続けられれば、という柔軟性がこれからの研究者には求められるのかもしれません。そんなことを考えながら、続く世代にもうまく引き継げるよう、私自身はアジアの共同研究者たちとの良好な関係を今後も築いていきたいと思います。

- 若い研究者や今後研究者を目指す人へのメッセージをお聞かせください。

自分なりの小さな芽を植えて、それを末永く育てて行けるような研究ができれば良いのですが、なかなか昨今の研究環境は厳しいものがあります。特に大学教員のポストは、18歳人口が減り続ける上に、私を含めて上の世代も大勢いるので、その道を目指すのであれば、それなりの覚悟が必要なように思います。私もかつて、海外のポスドクのポストに応募したこともありますが、これから研究者を志す若い方々は、海外の大学や研究所で働くことを真剣に考える必要があるのではないでしょうか。頭脳流出と言われようとも、自分や家族が路頭に迷わないことが大変重要です。また、海外でのアカデミックポストというと欧米のイメージがありますが、今後はアジアでのポストが確実に増えてくると思います。アジアには開発途上国が多いですが、それは成長している国が多いという意味であり、研究者の出番が今後増えてくるという意味でもあります。若い研究者の方々には、今のうちからアジアなど様々な国の研究者と研究交流を深めて、将来の選択肢を広げていただければと思います。