- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00102

- 公開日: 2017.09.25

- 著者: 池田 雄哉

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.3, No.3

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流

イェール大学 経済学部 伊神 満 准教授インタビュー

主任研究官 塚田 尚稔

企画課 課長補佐 葛谷 暢重

技術革新の過程で新規参入企業に比べて既存企業のイノべーション活動が遅延しがちであるという「イノベーターのジレンマ」は、クレイトン・クリステンセンによる経営史研究書『イノベーションのジレンマ』(1997年)によって広く知られている。クリステンセンの洞察の主眼は既存企業の組織的・心理的バイアスにあるが、一方で論理的には「既存企業は無能だったゆえにとう汰された」と言うに等しく、一部からはトートロジー(同義反復)あるいは「後付けの経営学」といった批判的な指摘も強かった。

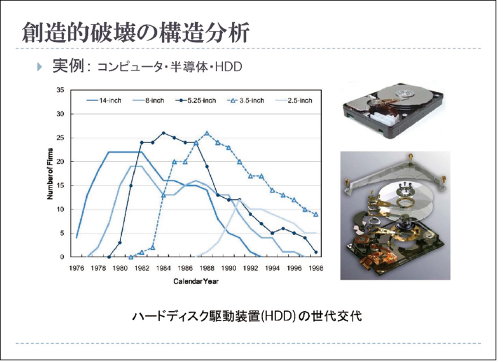

こうした中、伊神氏は「イノベーターのジレンマ」にまつわる錯そうした議論を経済理論(「置換効果」、「抜け駆け戦略」及び「能力格差」)に基づく数理モデルに整理した上で、HDD(ハードディスク駆動装置)業界のデータを用いた「構造推定」と「シミュレーション実験」を世界で初めて行った(図表1)。その結果は、たとえ既存企業が賢明かつ戦略的であり優れた研究開発能力を有していても、旧製品と新製品が共食いを起こしている限りイノベーションへの意欲が乏しくなることを理論面と実証面の双方から証明するものであった。

伊神氏の研究成果は経済分野の最高峰の学術誌Journal of Political Economyに採録されるなど国際的に高く評価されている1)。この優れた研究業績をたたえて、当研究所は科学技術イノベーションにおいて顕著な貢献をされた若手研究者に贈る「ナイスステップな研究者2016」の一人に伊神氏を選出した。イノベーターのジレンマが起こるメカニズムを経済学の方法論によって解明した伊神氏の研究は公共政策及びビジネス実務上も意義深く、今後さらなる応用研究へ発展することが期待されている。そこで伊神氏に受賞の感想やこれまでのキャリア、さらには将来の研究の方向性について伺った。

イェール大学経済学部准教授/MIT経済学部客員准教授

― 「ナイスステップな研究者」に選出された御感想を教えてください

びっくりしました。一体どこの誰が私の研究を推してくれたのかと。一口に経済学と言っても私の研究はかなり玄人向けなので、理解し評価してくれる人が霞ヶ関にもいたというのは不思議な気分でした。

経済学は数学や物理学を手本に発展してきた面があるので、理工系の応用分野と並べて扱われるのには割と納得感があります。自然科学の発展そのものをより良く理解し促進する上でも経済学は有用です。なぜなら経済学は社会現象を体系的に考察する上で一番筋の通った分析手法を擁していて、自然科学系の研究活動や技術革新もその射程に入るからです。

経済成長や産業発展を深く理解したいという欲求は自然なもの

― これまでのキャリアについて教えてください

私は元々海外志向が強くて、高校卒業後は海外の大学に行こうとか外交官になろうとか米国で弁護士をやろうといったことばかりを考えていました。それで東京大学の法学部コース(文科一類)に入ったのですが二年生のときに取材した弁護士事務所にはどことなく退屈な空気を感じたので、方針を変えて趣味のスペイン語を生かしラテンアメリカ研究者を目指すことにしました。

交換留学で一年暮らしたメキシコは途上国の中では相当発展している大国ですが、陸路で中米のグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマのような小国に足を伸ばすとまた様子が変わります。さらにカリブ海のドミニカ共和国や世界最貧国のひとつハイチまで行くと、街の露店では使い古しの歯ブラシまで売られていて驚きました。当時は軍事政権や独裁政権のような政治体制の盛衰を研究していて経済方面には関心がなかったのですが、「経済発展って大事なことなんだなあ」とにわかに興味が湧いてきました。

メキシコ留学後は大学院で政治学を続けるか経済学に入門するかで迷いました。そこでどうせモラトリアムを過ごすのなら3年くらい働いて実務経験と将来の学費を稼ごうと思い立ち、外資系の証券会社にアナリストとして入社しました。こういうと深慮遠謀のように聞こえるかもしれませんが、要するにお金がない世界に飽きたので、少しくらいリッチそうな世界ものぞきたくなったのです。

アナリストの仕事は楽しかったです。投資に対するアドバイスとして結論がはっきりしてさえいれば何をテーマにどう取材し分析してもいいので、アカデミックな研究と100%別物というわけではありません。それに世界で5人くらいしか理解者のいない学術論文とは違って、アナリストのレポートは世界中の機関投資家に毎日読んでもらえます(読まずにメールごと削除する顧客の方が多いのですが)。

ただ商業的なリサーチは新聞や雑誌記事を書くのと似て、インプットとアウトプットの回転は速いものの、腰を据えて深く考えたり息の長い研究に打ち込んだりすることはできません。当時の私を含め多くの金融関係者は世界経済を理解しているフリは上手ですが、本質的な深みは不足しがちです。日本に育ち、片やメキシコやハイチのような途上国を訪れ、さらにロンドンやニューヨークのような世界金融の中心地を見物した私にとって、経済成長や産業発展を深く理解したいという欲求は自然なものでした。

野心的な研究だね、(どうせ無理だろうけど)グッド・ラック!

しかし当初志した開発経済学という分野では、当時から今に至るまで取るに足らない課題について現地でお金をばらまくような実験を繰り返すばかりでした(もちろん例外はありましたが)。また経済成長を主な分析対象とするマクロ経済学は完全競争や独占的競争という、数学的にはお手軽ながらも、現実の産業の分析には全く不十分な100年以上前の理論を後生大事にシミュレーションするばかりで、経済発展の本質的な原動力であるはずの企業間の(不完全)競争や技術革新について有益な知見を生み出せるとは思えませんでした。

そのような折、東京大学の修士課程では大橋弘2)先生という、産業組織論(Industrial Organization: IO)における最先端の手法を体現された指導教授に恵まれ、1990年代の大店法改正における小売業界の小型店と大型店の競争分析を修士論文にまとめました3)。これは一見イノベーションや成長とは関係ないと思われるかもしれませんが、新規参入と退出という産業のダイナミクスを扱う研究でした。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の博士課程ではEdward Leamer、Daniel Ackerberg、Hugo Hopenhayn、Mariko Sakakibara、Raphael Thomadsen、Connan Sniderという6人の優れたアドバイザーに鍛えられ、経済発展の根幹を成すところの「(不完全)競争と技術革新」というテーマに正面から取り組むことができました。

博士論文は大まかに言うと、この道の専門家であれば「競争とイノベーション」という言葉から真っ先に思い浮かぶハイテク業界の有名な事例(HDD業界における既存企業のジレンマ)について、最先端の手法を用いて、なおかつ古典的な理論に基づいた骨太の回答を提示することを主眼としたものです4)。このテーマと切り口は極めて戦略的に選びました。UCLAは全米トップ10よりもやや下のランキング(11~15位)ですし、私の在籍していたようなビジネススクールの博士号は経済学部の博士号よりも格下扱いされますから、よほど高水準かつ面白い研究でなければとまともな研究職に就ける可能性はなかったからです。

周囲は当初から「野心的な研究だね、(どうせ無理だろうけど)グッド・ラック!」という反応が多かったです。アドバイザーの一人からは最後まで「イェールとかハーバードに就職したい?夢を見るな」と批判され続けましたが、実証IOのメインアドバイザー二人が手分けして各校の知人に宣伝してくれたおかげで、最終的には実証IOの中心地でもあったイェール大学から採用のオファーを受けたのです。

当時は飽くまで強気に「これは自分の仕事内容に見合った当然の結果だ」と自己暗示をかけていましたが、5年後の今振り返るとどれだけ薄氷の上を歩いていたことかと肝を冷やします。採用側から眺めていると、トップ5校以外の出身者というのは、まれに二次面接(採用側大学での研究発表と個別面談)に招かれることがあっても、大体どこかでボロが出て撃沈、あえなく不採用というのがパターンだからです。

主流派経済学から王道的な解決を与えることを、誰もが内心待ち望んでいた

― 学術誌に評価されたポイントを教えてください

仕事を得ても論文の命運は別問題です。学術誌の評価とはすなわち同業者による匿名審査のことです。最初に投稿したEconometrica誌ではレフェリー4人中3人が「ひどい出来だ、死ねば?」と言わんばかりの否定的な査読意見を返してきたので、強気の自己暗示が解けかけましたが、同僚の励ましとアドバイスのおかげで二年越しの改稿を経てJournal of Political Economy誌に採用されたのは幸運でした。

自分の過去の成功事例に後付けで説明を加えるのは安易かつ手前味噌で、つまりとても恥ずかしいことですが、編集委員であるシカゴ大学のAli Hortaçsu氏の言葉を借りれば「経営学者が過去20年間騒ぎ続けてきたトピックについて主流派経済学から王道的な解決を与えることを、誰もが内心待ち望んでいた」とのことです。また経営戦略方面からの評価としてはMITスローン経営大学院のScott Stern氏からすると「技術革新インセンティブと競争の関係というのは経済学が本来最もその威力を発揮してしかるべきテーマなのだが、実証IOは過去30年間イノベーション研究をすっかり忘却してしまっていた。君は我々にとって数少ない実証IO専門家の友人ということになる」とのことでした。

私の同僚のPinelopi Goldberg女史からは「私たち経済学者の世界においては理想的な能力主義(メリトクラシー)が確かに成立している。ただしそれは飽くまで長期的な話であって、短期的には他人からの評価はほとんどランダムでありレフェリーたちは四六時中判断ミスを犯す。つまりノイズが多い。だから心を強く持って何度ボツを食らっても投稿し続けなさい。ボツなど朝飯前になる」と励まされました。ですから他人からの評価(論文の採否)はどこまで行っても100%実力であり、また100%幸運の産物でもあるといえるのです。

創造的自己破壊

― 「ジレンマ」の解決策は?

意外に思われるでしょうが実は「ジレンマ」を解消する必要はありません。第一に、確かに「ジレンマ」を解決できれば既存企業は「(イノベーションを)やるかやらないか」で悩む必要はなくなります。しかし「悩まなくていい」とは裏を返せば「悩むに値するほどの選択肢が複数は存在しない」ということでもありますから、「悩み・ジレンマがない」状態を一概に良しとすべきではありません。

第二に、既存企業がイノベーションの波に乗ってサバイブ(生存)することを唯一の戦略目標とするのであれば、私のシミュレーション実験の結果で実証されたように、旧部門と新部門を切り離して、両者の共食いを積極的に推進する方策が効果的です。私が「創造的自己破壊」と呼ぶ方策がこれです。ただし新部門が伸びやすくなる分、旧部門の没落は早まることになりますから企業内部で猛反対が起きるでしょうし、旧部門の人員や技術を全て再雇用・リサイクルできるとは限りません。

第三に、無理に既存企業を延命させようとすると1990年代から2000年代によく議論された不良債権問題のように、本来は新興企業に流れるべき人やお金が、清算されてしかるべきゾンビ企業の中に塩漬けになってしまう、という過去20年間の日本の過ちを繰り返すことにもなりかねません。

出来上がった数理「モデル」自体ではなく、それを作り上げる「モデリング」過程、その試行錯誤の中にこそ真の学びがある

経済学というのは、安直なハウツーや犯人捜しや「科学的」エビデンスを提供する道具としてももちろん有効ですが、その本質的な価値というのは物の見方そのものにあります。錯そうした現実に対して風通しのいい分析を提示した上で、誰がどこで損をするのか、どういう意味で得をするのか、何よりもそういった大局観を鍛える道場のようなものです。

『資本主義・社会主義・民主主義』の紙幅の大半を「資本主義は存続しうるか?」という問いに割いたシュンペーターがその冒頭で断っているように、答えそのものには価値も面白みもありません。その問いを意味のある問いに煮詰めていく過程、そして自分なりの答えを出すべく考えていくプロセスにこそ(自分にとっての)知見が隠されていると思います。出来上がった数理「モデル」自体ではなく、それを作り上げる「モデリング」過程、その試行錯誤の中にこそ真の学びがあるのです。

悪口言ってる暇があったら研究しろ

― 日本と米国の研究環境の違いは何でしょうか

一言で言うと、「金」と「時間」と「気概」です。金というのは給料や研究資金、時間というのは研究に専念するための時間、気概というのは「自分こそが人類の最前線にいるのだ」というエゴと矜持そしてプレッシャーです。

もちろん米国だったらどこでも良いというわけではありません。恐らくトップ10~30校、せいぜい50校くらいでしょう。例外はたくさんありますが、ランキングの下位の大学に行けば行くほど環境は悪くなる、プライドは低くなる、さらには研究の質は下がるという傾向があります。逆にトップ校では仮に終身雇用資格(テニュア)があったとしても「研究せぬもの人にあらず」という同僚間のプレッシャーがあるのでいや応なしに研究活動に駆り立てられるはずです。

日本でも東京大学をはじめ幾つかの大学には、乏しい研究資金、尽きない事務作業、周囲の低い士気などあらゆる逆境をものともせずに、恐るべきエゴと気概を抱き続けている研究者がおられます。私のように運よく今トップ校に在籍しているからと調子に乗っているような人間とは違って、研究環境が悪くても「世界を震かんさせる論文を書く!」と意気込んで高みの世界を追求している人たちです。

日米比較論というのは往々にして、歴史、人種、制度、文化、政治、経済、価値観など、全ての背景事情が異なるので感情的な論争になりがちです。「日本の料理は世界一」とか「米国の大学の話なんかされても真似しようがないよ、この米国かぶれ!日本人なら米を食え米!」などと破れかぶれになってしまいがちですが、本当にそうでしょうか?

例えば中国についての議論ですが、2000年頃にはまだ途上国というイメージだったと思いますが、2010年代は違います。私の研究分野で米国のトップ校で活躍しているのはカルフォルニア大学バークレー校の川合慶さんやジョンズ・ホプキンズ大学の高橋悠也さんなどせいぜい片手の指で数えられるくらいですが、中国出身の特に女性研究者はその倍以上います。それでは私が中国の大学に移籍するかといったら、さすがに私みたいに好き勝手話してしまう学者にとっての居心地は決して良くないでしょう。しかし、そう言っていられるのもあと数年という気がします。

中国にできることを日本ができないはずはありません。少しでもプライドがあるなら、米国だの中国だの韓国だのの悪口を言う暇があれば、先人のように良いところを真似する、盗めるものは全部盗む。そうやって少しでも理想に近づく努力を続けるべきなのです。

― 今後の研究について教えてください

東京大学の修士課程で同級生だった上武康亮さん(イェール大学経営大学院)や菅谷拓生さん(スタンフォード大学経営大学院)のお二人とそれぞれ「M&A・イノベーション・参入・退出」並びに「繰り返しゲーム理論に基づくビタミン・カルテルの実証」を研究しています。これは全力で手前味噌になりますが、どちらも前代未聞の面白さだと自負しています。

この他、イェール大学の大学院生の澤田真行君、アリゾナ大学のMo Xiaoさん、北京大学のYuyu Chenさんと一緒に4人で、「中国国有企業の民営化と生産性」について研究しています。このプロジェクトに関しては中国企業への取材経験が豊富な学習院大学の渡邉真理子さんに頻繁にアドバイスを頂戴していますし、東大社会科学研究所の丸川知雄さんやアジア経済研究所系の一連の著書に大変お世話になっています。中国企業に関して自国語でこれだけ詳しく高品質な研究書が読めるということは、もっと高く評価されるべきだと思います。

それから人工知能にも興味があります。人工知能を理解し社会にとって真に有効に使いこなす上で、経済学者は最適な存在だと思っています。手始めにコンピュータ将棋を研究しているのですが、AI将棋ソフトを開発するプロセスが私の専門とそっくりでした。ここで私の専門というのは分析手法面の話で、それはゲーム理論の実証分析なのですが、プロ棋士の棋譜データを分析したり、モンテカルロ・シミュレーションを使って最適戦略を計算したりするところが驚くほど似ています。

それで経済学者にどのような貢献ができるかというと、プロ棋士を含めて人間の思考を計測したり再現したりできます。それから今のところ人間自身にとって「理解できないブラックボックス」になっているAIの中身を直観的・論理的に説明するといった応用も考えられます。

― 若い研究者へのメッセージをお願いします

人間どこで生きるかは自由ですが、例えばあなたが仲間と力を合わせて冒険するようなそんなマンガやライトノベルみたいなストーリーに心躍ってしまう人だったなら、そういう世界は実際にあって、現に僕はそこで楽しくスリル満点の毎日を送っているんだと伝えたいです。君もおいでよって(笑)。これは今3歳の自分の娘への、将来に向けたメッセージですね。

参考文献

1) Igami, Mitsuru (2017) “Estimating the Innovator’s Dilemma: Structural Analysis of Creative Destruction in the Hard Disk Drive Industry, 1981-1998,” Journal of Political Economy, vol.125, pp.798-847.

2) 元 科学技術政策研究所(現 科学技術・学術政策研究所)第1研究グループ客員総括主任研究官(2007年度-2010年度)。

3) Igami, Mitsuru (2011) “Does Big Drive Out Small? Entry, Exit, and Differentiation in the Supermarket Industry,” Review of Industrial Organization, vol.38, pp.1-21.

4) 博士論文執筆課程の詳細は、伊神氏による日経ビジネスへの寄稿記事を参照のこと。伊神満 (2015) 「サバイバルの条件は創造的『自己』破壊」、『2015年-2016年版 新しい経済学の教科書』、日経BP社、pp.134-139。