- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00326

- 公開日: 2023.03.20

- 著者: 岡村 麻子、林 和弘

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.9, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

セミナーシリーズ「AIとデータで変わる科学と社会」第2回講演録

-個々人の幸福を中心に据えた人間とAIの共生社会-

データ解析政策研究室長 林 和弘

国立研究開発法人理化学研究所(理研)革新知能統合研究センター(AIP)と科学技術・学術政策研究所(NISTEP)連携によるセミナーシリーズ「AIとデータで変わる科学と社会」の第2回として、2022年9月21日に、「個々人の幸福を中心に据えた人間とAIの共生社会:AI研究者と経済史研究者の対話」と題したセミナーを開催した。橋田浩一氏(AI研究者)によるパーソナルAIの提案に対して、堂目卓生氏(経済史研究者)がどのような社会を目指すべきかを問いかけ、鈴木貴之氏(哲学者)が聞き手となり対話を行った。

キーワード:パーソナルAI,データの分散管理,オープン市民科学,共感資本主義,人間とAIの共生

1. パーソナルAIとオープン市民科学 (橋田 浩一 氏講演)

理化学研究所革新知能統合研究センター分散型ビッグデータチーム チームリーダー/東京大学大学院情報理工学系研究科教授

はじめに

現在、GAFAなどのプラットフォーマーが中央集権的に個人情報・データを管理すると同時に、情報の真偽性や不偏性(偏りのなさ・程度)ではなく、人の注意を引くことが重要視される注意経済(アテンション・エコノミー)が広がりつつある。この中央集権的なデータ管理と注意経済が合わさることで、フェイクニュースや、監視資本主義、デジタルレーニン主義など、様々な弊害が生じており、思想・信条・言論・行動選択の自由や価値創造を阻害している。一部の企業や国家に巨大な利益・覇権をもたらす中央集権的なAI(Central AI:CAI)を、国際協調により阻止することは難しい。各プレイヤーが、自主的に他の技術やビジネスモデルに移行するように仕向けて、CAIを淘汰していくしか道がない。

パーソナルAI(Personal AI:PAI)とは

各個人が生まれる前から死んだ後までずっと本人に付き添い、専属で本人のパーソナルデータ(個人情報を含む様々なデータ)の管理運用を代行するPAIが、CAIの代替案になるのではないか。パーソナルデータの管理を各個人に集約すると、本人だけでは管理しきれないので、AIが必要となる。PAIは、本人に集約されたパーソナルデータをフル活用して本人に奉仕する。例えば、商品・サービス・職業などの選択とか、生活習慣の改善・ヘルスリテラシーの向上など、きめ細かく本人に介入し行動や行動変容を支援する。しかし、PAIはCAIをはるかにしのぐ付加価値をもたらす一方で、リスクも大きい。本人の情報を全部知っていて、本人の思考や行動に介入するので、間違った介入により本人だけでなく社会全体にも甚大な被害を及ぼす恐れがあり、厳格なガバナンスが必要となる。

オープン市民科学の可能性

本人の手元にデータが集約されるので、本人の意思によりそのデータを第三者に提供し、二次利用に供することも可能となる。すると、例えば政府機関や大学、企業などが、本人の同意(又は法律等)に基づいてパーソナルデータを収集し、PAIを統治することができる。PAIが正しく機能しているか、社会に奉仕しているかを分析するとともに、人間や社会に関する基礎研究や、個人向けの商品・サービスの開発、政策の立案・検証、PAIの開発・高度化のための研究開発にも活用する。様々なステークホルダー・分析者・検証者間で分析結果をチェックし合うピアレビューや熟議を行い、PAIとそのガバナンスの仕組みに対する社会的なトラスト・信頼を醸成できるのではないか。これによりPAIを用いた民主的な仕組みとしてのオープン市民科学が進展し、産業・学術・文化の基盤となり、経済パフォーマンスと民主主義が互いを強化し合うことができる。

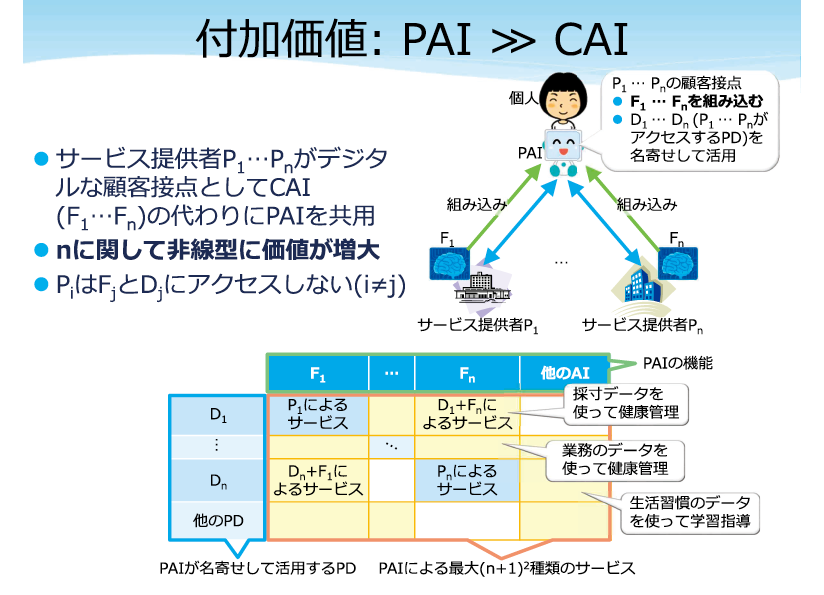

パーソナルデータの分散管理が生み出す価値

PAIはCAIと異なり、データ管理を個人に分散する。パーソナルデータが本人に集約されるので、本人の手元で名寄せされて価値が高まる。このデータを本人のために使うだけでなく、多数の人々のデータを集約し、二次利用して統計分析をすると利便性が高まる。他者による集中管理ではないので、安全性も高まる。ただし、課税、防犯、公衆衛生など、一部の公共的な目的のためには、他者による集中管理が必要である。また本人も他者も、パーソナルデータを正しい目的にしか使わない、使えないという制限も必要である。n個のサービス提供者がこの仕組みに参加すると、nに関して非線型にシステム全体の価値が高まるため、CAIよりもはるかに大きな価値を生み出す(図表1参照)。

ただし、PAIが普及するためには協調的な文化が必要である。サービス提供者同士がPAIを経由して連携し、パーソナルデータの運用を協調領域として捉える文化である。多くの企業はデータを囲い込んで一人勝ちしたいというメンタリティを持つが、カルテルとかトラスト(これらは違法だが)のように企業が協調することもある。

PAIのコア技術と仕組み

PAIで重要になるのが分散マッチングという技術である。これまでは、サービス提供者が対象となる個人のデータをそれぞれ集めて、この広告はこの人に送るといったターゲティングに利用してきた。PAIは、商品やサービスのカタログをダウンロードし、手元のパーソナルデータとカタログの内容をマッチングすることで、本人に関連の高い広告だけを提示する。それにはパーソナルデータを安全に保管するためのツール(PLR:Personal Life Repository)が必要となる。例えば、個人が仕立屋に行って採寸し、そのデータをPAIに保管させる。一方、アパレルメーカーから既製服の採寸データや生地・色のデータを、(小売業者に当たる)メディエータが収集し、既製服のカタログを作る。PAIがカタログの内容とパーソナルデータをマッチングして提示し、本人が気に入った商品をアパレルメーカーから購入する。購入の際、代金はメディエータ経由で支払い、メディエータは各種手数料を抜いた代金をアパレルメーカーに送金する。このとき、メディエータはマッチングに使われた採寸データを提供した仕立屋にも手数料を支払う。仕立屋は、顧客本人にデータを提供することで儲けがでるので、パーソナルデータが本人に集約されていく。他の事例として、複数のサービス提供会社からそれぞれ商品(例えばおむつと蜂蜜)を購入しても購買履歴全体をPAIが把握しているので、日常生活のTipsのカタログをメディエータから取得して、例えば赤ちゃんに蜂蜜をあげると危険ですよといった注意喚起をしてくれる。更に進むと、PAIが、例えば本人に健康診断に行かせるように促すなど意思決定への介入も可能となる。これは本人の懐に深く飛び込むことにより行動変容させるので、大きな価値を生み出すとともに、リスクも伴う。

実証に向けて

現在、既にアプリを公開していて、教育現場で使ったり、医療の実証実験で使えるようにしたりしている。行政手続電子化の手始めとして熊本県荒尾市で乳幼児健診を電子化する仕組みを作り、今後実証実験に入る。医療データを地域で共有し、病院の電子カルテからデータを取り出して、母親とその子供のデータを母親が管理して電子母子手帳として運用する予定もある。

オープン市民科学による民主主義のバージョンアップ

PAIが普及することで実現するオープン市民科学は、民主主義のバージョンアップと考えられる。PAIのガバナンスは法律等を後ろ盾とするのではなく、ガバナンスを担当する複数の主体がデータを分析し、お互いがチェックし熟議することで、データに基づいてボトムアップな方法で社会的なトラスト・権威を醸成するという仕組みになる。社会全体で、データに基づき仮説検証を行い、知識創造を行う仕組みであり、科学だけでなく、政治や行政などあらゆる領域にも広がり得るため、いろいろなことが同じ基盤に収れんしていくのではないか。政治・行政の仕組み自体を、AIで置き換えることができるかという議論にもつながる。PAIのガバナンスを担う主体が人間だけなのか、AIも含むのかどうかが長期的な検討課題になるだろう。

一方、CAIや注意経済が人間の尊厳―思想・信条・行動・行動選択の自由―を損なっているが、PAIがそれを阻止したとして、その先がどうなるか、まだ良く分からない。PAIの導入により、個人が本当に自由な決定をしているかどうかを、客観的なデータ分析により抽出・解明できるか、できたとして、どうやって不具合に対応できるかは、息の長い課題になると思う。

CAIからPAIへの移行

PAIはCAIより、社会全体としてみたときの付加価値が大きくなるため、いずれデータは集中管理から分散管理へ移行し、PAIがCAIを駆逐することになると思う。ただし、独り勝ちを狙う事業者のメンタリティはすぐには変わらないので、どのくらいの時間がかかるか、3年になるか20年になるかは分からない。その変化が本格化するまでに、オープン市民科学によりPAIをガバナンスする体制を早く作ること、そのために先回りして動くことが重要である。

参加者が増えるほど全体として価値が増大していくPAIは、価値の共創と同義である。堂目先生がこれからお話になる共感資本主義とどのようにつながるのか、是非お話をお伺いしたい。

2. 目指すべき社会を考える (堂目 卓生 氏講演)

大阪大学社会ソリューションイニシアティブ長 大学院経済学研究科教授

私は、18-19世紀のイギリス経済思想を専門としている。この200-300年の近代がどのような時代であり、どのような社会を目指してきたかを振り返りながら、将来に目を向けて、個々人の幸福を中心に据えた人間とAIの共生というテーマで、お話をしたい。

中世から近代への転換

ヨーロッパの中世が魂の時代と言われたのに対して、近代は物の時代と言える。宗教戦争の終了から始まった近代を支える一つの柱は、「世俗的統治」であった。二つ目の柱が、観察と実験と論理により世界を理解する「科学的世界観」であり、科学的知見に基づく技術革新が活発になった。三つ目の柱が、祈りや信仰から物の消費へのシフトを起こした「物質的幸福感」である。物の消費により幸福になることが悪いことではないという認識が一般化し、経済成長が求められていく。

宗教戦争から国家間の戦争へとシフトする中、各国政府は技術革新により兵器の開発、特に火器の開発を進め、常備軍を整備していく。そのための資金が必要となり、民間経済を成長させ、課税し、税金で賄っていく租税国家(シュンペーターの言葉)が生まれた。18-19世紀のイギリスでは、科学技術を駆動力とした産業革命により民間の経済成長を後押ししていくことが国家にとり重要となっていく。

産業革命がもたらしたもの

産業革命により、生産される商品の量と質が爆発的に拡大し、貿易及び国内市場が拡大していく。市場のプレイヤーは「利己心」を解放し、自分の利益が最大になるように行動する。経済学も、利己心を前提とした経済学として打ち立てられていく。その結果、富は蓄積され、一人当たりGDPは継続的に増大し、人々の生活はそれまでと比べ物にならないほど物質的に豊かになった。同時に、人口の増大が起こった。15万年前に発生したといわれる人類が10億人を超えるのは1800年から1850年の間であったが、それが今や78億人になり、やがて90億人を超えていくと言われている。

近代の危機

近代は豪華客船になぞらえることができる。科学技術の粋を尽くして優雅に航行してきたかのように見えるが、実はいつの頃からか船底に穴が開いて水が入ってきている。1970年代にローマ・クラブが「成長の限界」を出し、これ以上成長したら危ないと警告を発してから既に50年たったが、今正に穴を塞ぐ必要がある。このままではいつか船が沈んでしまうし、そもそも、船をどこに向かわせたら良いのか、社会をどの方向に向かわせたら良いのか、今問われている。近代成立・成熟の過程において、様々な研究者が、社会の課題は何で、次の時代はどうあるべきかと考えてきた。ここではスミス、ミル、センの考え方を紹介したい。

アダム・スミス

スミスが生きた18世紀は、産業革命が起き、またヨーロッパ諸国が植民地の獲得など覇権争いを繰り返していた。土地や資本を持ち労働者を雇える資本家が競争のピラミッドの中心にいて、当時の人口で、90-95%を占めた労働者階級は競争プロセスの外にいた。スミスは、競争に参加できない人たちも皆、暮らしていけるのが繁栄した国であると定義した。競争に参加できる資本家が、独占・結託・癒着・偽装等のないフェアな競争を行うことで、資本が最も効率的に使われ、富が最も早く蓄積し、労働者に対する雇用を生む。これが現代の経済学の基本的な原理となっている。スミスは、フェアな競争をするためには、人間の利己心を抑える道徳的抑制が必要であり、他人の感情を自分の感情のように感じる力「共感」を使う必要があると説いた。

一方、スミスは必ずしも階級社会を否定せず、競争に参加できない労働者階級を競争プロセスの中に包摂しようとか、フランス革命のように一気に水平的な市民社会を実現しようとすることは支持しなかった。また、各国内で法を遵守し道徳的抑制を持ち、共感し合い、フェアプレーをしていても、国間での資源争奪をどう乗り越えるかについて、自由な通商以上の提案はしなかった。身分や国間にある垂直的及び水平的な分断の克服は、スミスが残した課題である。

ジョン・スチュアート・ミル

ミルは、産業革命の成果が見えてきた19世紀半ばのイギリスに生きた。1851年に世界で初めて万国博覧会がロンドンで開催された一方で、その裏ではスラムが形成されていた。階級社会はなくなりつつあったが、産業化の波に乗れた人と乗れなかった人の分断が起きていた。その中でミルは、競争のプロセスの中に全ての人を包摂する社会を構想した。労働者も普通教育が受けられ政治に参加できるようにスタートラインをそろえて、より多くの人が競争できる社会になれば、今まで一部の人たちだけが得ていた高い所得が、より平等に分配される。競争参加者が多くなれば競争も激しくなるが、その成果としての経済成長も高確率になり、成長により分配をバランスさせることができる。

アマルティア・セン

センは、1998年にノーベル経済学賞を受賞したが、スミスやミルの構想を引き継ぎながら、経済開発ではなく、人間開発(human development)という視点に立った社会を構想した。人間の幸福は、単にどれだけ物を消費したかではなく、人間の能力・可能性(capability)、つまりできることの範囲が広がっていくことにある。私は、これをwell-beingな状態であると解釈している。センが構想する社会は、ミルの機会均等を更に推し進めて、経済成長よりも個人のcapabilityを広げていくこと、つまり分配に重きを置いている。社会には、自然・社会的要因や、身体・精神の障害、被災者、高齢者、難民、暴力被害など、やろうと思ってもできないincapable(私の言葉ではvulnerable脆弱な)な人たちがいる。

Capableな人たちに富を集中させて、その人たちが物、サービス、付加価値を作り出し、富を独占するが、一部をincapableな人へ再分配するというのが、今までの経済学の基本的な考え方であった。一方でセンは、まずincapableな人たちに資源を与えるという社会を考えた。もちろん、それでは付加価値が生み出されず持続的ではないという批判もあるが、これはどのような社会を私たちが望んでいるのかによるだろう。

どのような社会を私たちが望んでいるのか

近代社会の仕組み、あるいは経済学者が社会をどう見ているかというと、財やサービス、知識を生み出すことができるcapableな人を社会の中心に据えて、incapableあるいはvulnerableな社会的弱者が周辺にいる。周辺化されている人々への分配の程度は、自己責任だから与えなくて良いとするリバリタリアンから、全て平等に分けようという社会主義、中間的なものまで様々な学説、考え方、制度がある。最近使われている包摂・インクルージョンという言葉も同様であり、標準的なもの、有能なものを真ん中において、そうではない脆弱なものを強化して、少しでも標準に近づけて取り込んでいくという考えである。

果たして、私たちがありたい、迎えたい社会は、有能な人が弱者に一方的に与えていくという近代の構造のままで良いのか。私が立ち上げた社会ソリューションイニシアティブ(SSI)という組織も、こうした考えを基にして活動している。

「心の壁」を取り払うことにより共感し共助が生まれる

私がこのような考えに至ったきっかけは、「かなの家」という知的障害者ホームとの出会いである。世界150か所ぐらいあるラルシュと呼ばれる組織の一つであるが、障害者をトレーニングして雇用してもらう、社会に役立てようというだけではなく、健常者が訪れて、自分の中の「心の壁」を自分で発見して乗り越えるという、むしろ健常者のためのホームである。障害のない人がある人を一方的に助けるのではなく、障害のある人とない人が共に生活して、彼ら彼女らの心の傷や友情の求めに向き合い、心を開くことにより、自分自身の「心の壁」を取り払っていく。「心の壁」は誰もが持つが、取り払わなければいけないのはむしろ排除する側にあり、壁から解放されることで共感し、共助が生まれる。

共感資本主義の提案

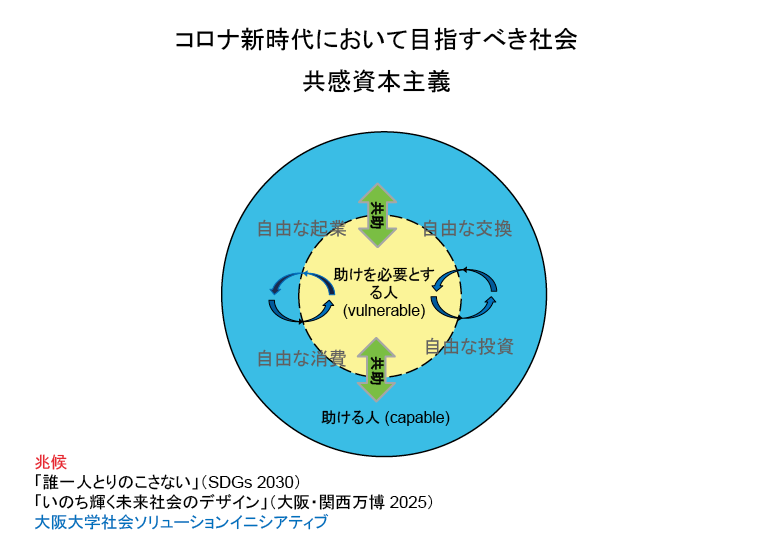

コロナ禍で我々は、誰もが脆弱で助けを必要とする存在になり得ると気づいた。震災、台風、気候変動、水・エネルギー不足、紛争など、普通に生活をしていた人が突然vulnerableな存在になり、助けを必要とすることが起こり得るし、これが続いていく。そうなると、目指すべき社会は、近代社会の捉え方とは逆を考えてみる必要があるのではないか。

助けを必要とする人を中心に置き、生産性という意味で助けることができる人が周りから向き合っていく。ただし、助けを必要とする人と助ける人は流動的で、入れ替わっていく。両者の間には常に、助けることによって助けられるという共助の関係が成立する。これを社会主義的に、全てを公有化して国の管理の下で、中央集権的にやるのではなく、個人の意思・選択に基づき、自由な起業・交換・消費・投資により分散的に支え合う社会-共感資本主義-が実現できないか(図表2参照)。

自由経済と共助社会の組合せは夢物語のように聞こえるが、兆候がある。例えば国連が提唱するSDGsでも、「誰一人とりのこさない」ことを提唱している。2025年の大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」も、人間だけではない自然も含めた全ての命を輝かせるというもので、このような考え方と共通のものを下敷きにしているといえる。

3. ディスカッション

続くディスカッションでは、心の哲学を専門とし、人工知能の哲学や、意思決定におけるテクノロジーの活用について取り組む鈴木貴之氏(東京大学大学院総合文化研究科教授(科学史・科学哲学研究室))が聞き手となり対話を行った。

まず、CAIが主流である現状においてPAIが普及するためには、ユーザーがイメージできるメリットの提示が必要であり、地方自治体等と組んで事例を作っていくことが有用であると議論された。

また、PAIへの期待として、堂目氏より、PAIは「助けを必要とする人」の苦しみや悲しみに共感して語りを聞き適切に対応することができるのか、「助けを必要とする人」と「助ける人」をマッチングすることはできるのか、人間はPAIを道具ではなく自分のパートナーとして受け入れることができるのか、さらに、PAIは人間の「心の壁」を取り払って市民同士をつなげ共感を広げるようなものとなり得るのか、という問いが投げかけられた。

橋田氏は、PAIが現時点での想定であるレコメンド機能を超えた機能を追求していくためには、技術的なものも含めて多くの課題があるが、少なくとも一部の人にとっては、PAIに人格を投影して、共感していると実感することは十分に可能となるのではないかと応じた。課題としては、人間が他者に人格を投影し共感するための条件は何か、PAIが不気味の谷を越えていけるのかどうか等が挙げられ、これらの解明が必要である。また、PAIにより助ける人と助けられる人とのマッチングは可能であるが、それだけでなく、市民間で共感を育むようなものとなるためには、フィルターバブルやエコーチェンバーのようなことが起こらないように、多様性を内包したマッチングが必要である。また、PAIはいろいろなバージョンがあってよく、道具としてのPAIや、人格を持った友達、先生、あるいは源氏物語の紫の上のような存在としてのPAIなど、いろいろバリエーションが想定できる。さらに、例えば話し相手がいない独居老人が、死に向かう中で、PAIやロボットが、人工物であっても、自分の過去の情報を踏まえながら世話をしてくれたり、反応してくれたりするものとなると良いのではないか、とコメントされた。

PAIがこのような形で開発されるとすれば、究極的には、本人プラスPAIをセットにしたものを個人として捉えて個人間・集団間で熟議が進むような世界が実現され、例えばSDGsのような課題に対しても、国間や中央集権的な形ではできない、ボトムアップの形での問題解決に資するプラットフォームを提供し得るのではないか、といった議論がされた。その際、これまで障害や高齢などにより熟議のテーブルに着くことが難しかった人々などが、PAIの手助けにより熟議へ参加することができるようになると、本当の意味でのオープンな市民科学につながるのではないか、という期待が述べられた。

一方で、これらの期待が技術的には実現され得るとしても、個人のプライバシーに深く関わるPAIの倫理的側面や、社会的文脈にどのように位置づけていくか、ビジネスとしてどう成立させるか等が大きな課題であると指摘された。また、PAIに限らず、テクノロジーの進展は、ある程度パターナリズムを内包しており、個人の自主性・自律性・自由が奪われるリスクをどう解決するのかという論点も挙げられた。

さらに、社会分断や、人間の精神性・心に関する諸課題は、理性だけでは解決できず、堂目氏が提案する共感資本主義のようなアプローチが有用であるが、一方で、感情や共感が持つ二面性(危険なツールにもなり得る)に留意する必要があろう、と指摘された。

最後に、SDGsのような我々が直面する複雑な社会問題に対して、社会制度で対応する、テクノロジーで対応する、合理的な説得で対応するなど、いろいろなアプローチがあるが、我々の価値観や行動の変容・転換を促していくことが鍵となる。そして、PAIをはじめとするテクノロジーがその後押しをする原動力になる可能性がある、と鈴木氏が締めくくった。