- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00417

- 公開日: 2025.11.25

- 著者: 伊神 正貫

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

研究の場、教育の場としての研究室

-研究室パネル調査による類型化と日本型研究室モデル

への示唆-

科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が実施する研究室パネル調査は、大学の自然科学系の研究活動を研究室単位で把握し、その実態を可視化することを目的としている。本稿では、この調査で得られたデータに基づき、研究室を学部・修士課程学生、博士課程学生、ポストドクターの所属状況によって分類し、その分布と研究活動の特徴を分析した。その結果、日本の研究室の86%に学部・修士課程学生が所属していることが明らかになった。このことから、日本の研究室の特徴は、学部・修士課程学生の広範な参画にあることが確認された。他方で、博士課程学生やポストドクターが所属する研究室は全体の44%であり、大型資金の獲得、研究プロセスのデジタル化、国内外ネットワークの形成などにおいて強みを示していた。これらの知見は、研究と教育の双方を支える日本型研究室モデルの強みを生かしつつ、国際的に競争力のある研究を実施できる体制を整えることが、今後の科学技術・高等教育政策にとっての課題であることを示唆している。

キーワード:研究室パネル調査,研究室の人的構成,学部・修士課程学生,博士課程学生,ポストドクター

1. はじめに

日本の研究力の相対的な低下が国際的な比較の中で指摘されている1、2)。こうした状況を踏まえ、研究力の強化は科学技術政策の重要課題のひとつとして位置づけられている3)。これまでの研究力の分析においては、研究成果の数や質に焦点を当てた分析が主流であったが、成果を生み出す研究活動の実態に目を向けることが、その強化に向けて不可欠となっている4)。このような問題意識の下、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は「研究室パネル調査」を実施した5~7)。この調査では、自然科学系の部局に所属する大学教員を対象に、大学の研究室の環境、マネジメント、研究開発費、研究成果などを時系列で把握した。これにより、従来の研究成果中心の分析では捉えきれなかった研究活動の実態や潜在力を明らかにすることを目的とした。

大学の研究室は、教員が日常的に研究を行い、成果を生み出す最小単位であると同時に、大学における人材育成において重要な役割を果たす。研究室に所属する学生やポストドクター(以下、ポスドク)は、研究プロジェクトに参画しながら次世代研究者として育成されると同時に、研究の担い手にもなる。そのため、研究室の人的構成(学部・修士課程学生(以下、「学部・修士学生」と記述)、博士課程学生(以下、「博士学生」と記述)、ポスドクの所属状況)は、研究室の研究活動や成果の性質を大きく規定する8)。教育を重視する研究室と、博士学生やポスドクが所属する研究活動に特化した研究室とでは、資金規模や研究ネットワークの形成状況に違いが生じる可能性がある。

また、日本の大学は多様な役割を担っている。地域に根ざした教育を中心とする大学から、国際的に先端研究をリードする大学まで、規模やミッションは様々である。研究室単位における人的構成を比較することは、こうした大学間の機能分化や特徴を理解する手掛かりにもなる。特に博士人材の育成・活用は、日本の研究力強化にとって大きな課題とされており9)、研究室がどのようにこれらの人材を受け入れ、研究活動を実施しているかを把握することは政策的にも重要である。

本稿では、研究室パネル調査のデータを用い、研究室を「学部・修士学生」「博士学生」「ポスドク」の所属状況によって分類し、それぞれの分布と研究活動の特徴を明らかにする。これらの結果を通じて、日本の研究室の多様性を示すとともに、人材育成機能と研究活動の関係を政策的に考える上での手掛かりを提供することを目的としている。

2. 研究室パネル調査の概要

研究室パネル調査は、NISTEPが2020年度から2024年度にかけて実施した継続的な調査である。本調査は、研究活動の実態やその背景にある研究環境を可視化することを目的としている。

調査対象大学は、自然科学系の論文における国内シェア(2009~2013年)が0.05%以上の184大学である。その中で、理学・工学・農学・保健(医学・歯薬学等)分野の部局に所属する教員(助教以上)のうち、研究マネジメント権限を持つ者を調査対象とし、研究室の活動に関する詳細なデータを収集した。

研究室パネル調査の質問票は大きく3つのパートで構成されており、第一に教員や研究室の基本情報、第二に研究室の環境やマネジメント状況、第三に研究プロジェクトの詳細が含まれる。具体的には、研究室メンバー数、研究開発費の規模と財源、研究マネジメントの方法、共同研究先や外部施設の利用状況、研究成果(論文・特許等)など、多岐にわたる項目が盛り込まれている。

調査設計の特徴として、ランダムサンプリング(無作為抽出)に加えて、大規模な科研費を取得している教員層を対象としたオーバーサンプリング(特定層を意図的に多く抽出)を行った点が挙げられる。これにより、全体の代表性を担保しつつ、研究開発費の規模の大きい研究室の実態も十分に把握できるよう工夫した。2020年度調査では約3,600名の教員が対象となり、そのうち約2,500件の有効回答が得られた6)。

本稿の分析では、この研究室パネル調査で得られたデータのうち、研究室のメンバー構成に関する情報に焦点を当てた。研究室に学部・修士学生、博士学生、ポスドクがどの程度所属しているのかに着目し、その分布と研究活動との関係を明らかにした。研究室の人的構成は教育・研究双方の側面に直結するため、その分析は大学の機能分化や研究力強化の方策を考える上で重要な情報となる。

以降では、2020年度調査を用いて母集団推計した結果を紹介する。その際、上司に当たる教員がいない理学・工学・農学分野(理工農分野)の教員の回答に注目した。上司がいない教員は研究室を主宰していると考えられるので、その数は研究室の数に対応していると考えた。また、研究室パネル調査では、保健分野(医学・歯薬学等)についてもデータを収集しているが、保健分野については理工農分野と研究室の人的構成が大きく異なることから、本分析では理工農分野に注目した。

3. 研究室の人的構成-学生・ポスドクの所属の観点から

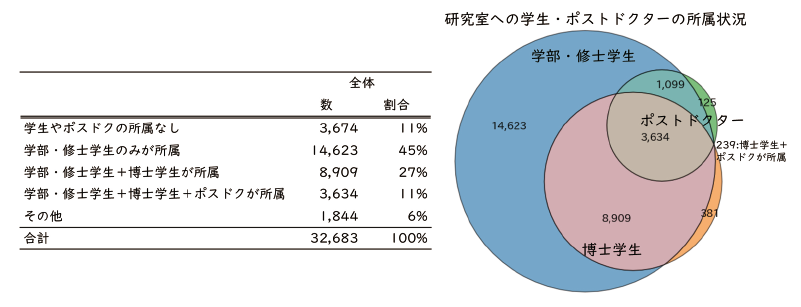

研究室パネル調査のデータを基に、研究室を学部・修士学生、博士学生、ポスドクの所属状況によって分類すると、日本の研究室の特徴が浮かび上がる。全体の内訳を見ると(図表1(1))、「学部・修士学生のみが所属」の割合が最も大きく45%を占めた。次いで「学部・修士学生+博士学生が所属」が27%、「学部・修士学生+博士学生+ポスドクが所属」が11%であった。

全体では86%の研究室に学部・修士学生が所属している。学部・修士学生が大きな存在感を持つことは、教育面と研究面の両方に意味を持つ。教育面では、学部・修士段階からの研究参加が、学生にとって研究に早い段階で触れる機会となり、科学的探究心や研究能力を育成する役割を果たしている。他方で、研究面では、研究室に所属する多数の学部・修士学生が日常的な実験や調査を担うことで研究活動を支えている。これに対して、博士学生やポスドクが所属する研究室は全体の44%であった。

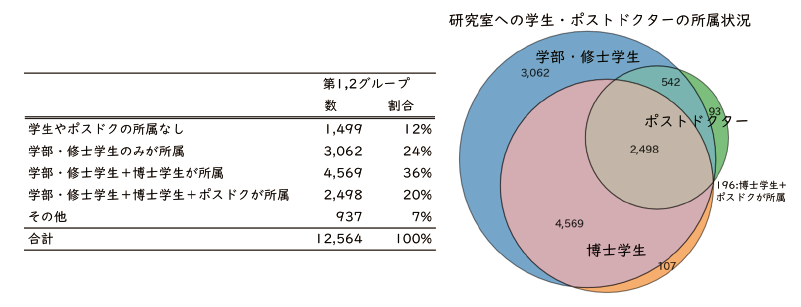

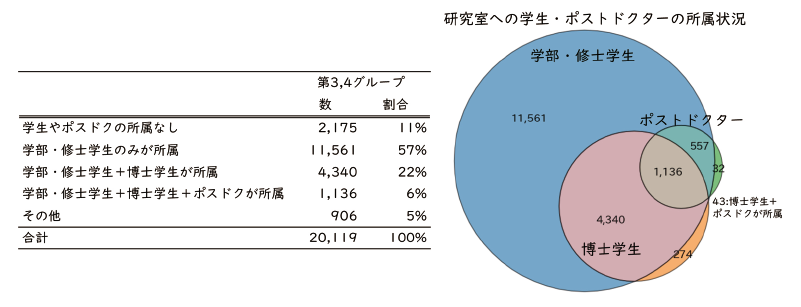

大学の規模によって研究室の人的構成には差が見られる。論文数シェアに基づく第1,2グループの大学注1(図表1(2))では博士学生やポスドクが所属する研究室の割合が高く、研究人材育成や最先端の研究を実施する場としての性格が強い。他方で、第3,4グループの大学(図表1(3))では学部・修士学生のみが所属する研究室が57%を占めており、教育を基盤とする研究室が大半を占める。

以上の結果から、日本の研究室における人的構成の特徴は注2、「学部・修士学生の存在感の高さ」にあるといえる。研究室は教育と研究が一体化した場として機能し、学部・修士段階の学生が研究活動に不可欠の役割を果たしている。この特徴は、日本の研究室の強みであると同時に、世界と伍するような最先端の研究を実施するという観点からは制約要因となっている可能性もある。この点を確認するために、次の章では日本の研究室の人的構成と研究活動の関係を見る。

4. 研究室の人的構成と研究活動の関係

研究室パネル調査の分析結果は、研究室の人的構成が研究活動と関係していることを示している。特に、博士学生やポスドクの所属の有無によって、研究開発費の規模、研究プロセスのデジタル化、国内外のネットワーク形成などに違いが見られた。以下では、それぞれの観点から整理する。

(1)研究開発費の規模

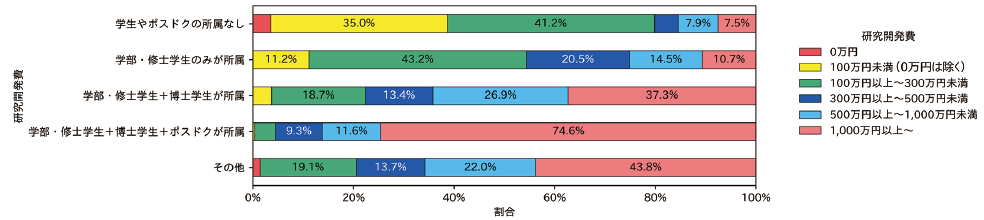

研究室が1年間で使用した研究開発費の規模は、人的構成によって大きく異なった(図表2(1))。学部・修士学生のみが所属する研究室では、100万円以上~300万円未満の研究室が最も多く、研究開発費の規模はそれほど大きくない。これに対し、博士学生が所属する研究室では1,000万円以上の研究開発費を扱う割合が37%に達し、更に博士学生とポスドクが所属する研究室では75%が1,000万円以上となっている。博士学生とポスドクが所属する研究室は、1,000万円以上の大型資金を獲得しながら大規模な研究を実施している。

(2)研究プロセスのデジタル化

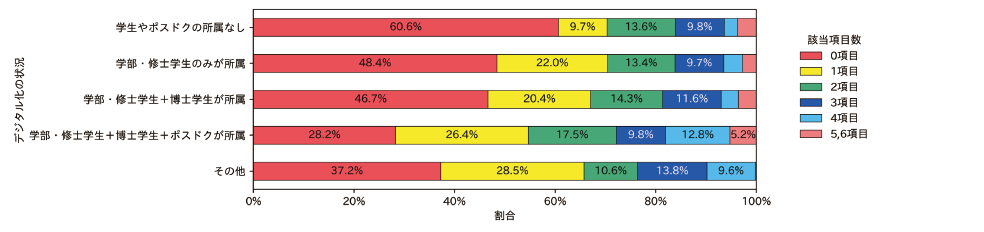

研究活動におけるデジタルツールの利用も研究室の人的構成によって差が見られる(図表2(2))。学生が所属していない研究室では、調査項目注3のいずれのデジタルツールも利用していない割合が6割を超え、研究プロセスのデジタル化は限定的である。他方で、博士学生とポスドクが所属する研究室では3項目以上のツールを利用している割合が高く、4項目以上を利用する研究室も少なくない。ファイル共有システムやオンラインコミュニケーションツールに加え、実験機器のオンライン利用など先端的な手法を積極的に取り入れている点に特徴がある。

(3)国内ネットワークの形成

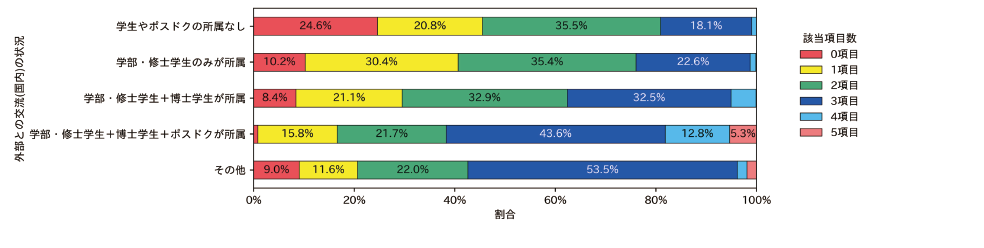

外部との交流状況を国内に限定して見ると(図表2(3))注4、学部・修士学生のみが所属する研究室では、2項目程度の交流にとどまることが多い。これに対して博士学生とポスドクが所属する研究室では、3項目以上の交流を行っている割合が6割を超え、国内の人的交流について複数の活動を実施している。

(4)国際ネットワークの形成

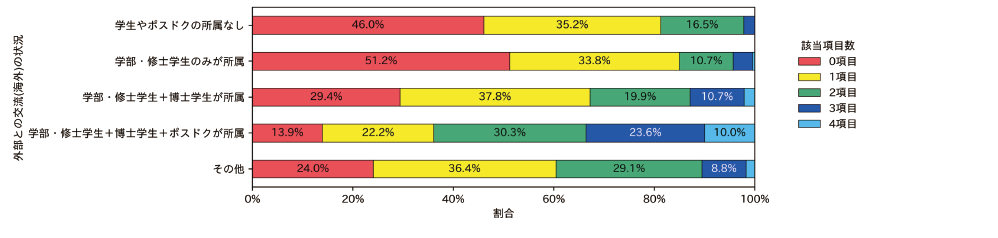

海外との交流においても違いが見られる(図表2(4))注5。学部・修士学生のみが所属する研究室や学生やポスドクの所属なしの研究室では、海外との交流が全くない割合が約半数を占めているのに対し、博士学生とポスドクが所属する研究室では2項目以上の交流を実施している割合が6割を超える。国際ワークショップ・カンファレンスへの参加、メンバーの海外長期派遣・受入などを通じて、国際的な研究ネットワークを積極的に形成していることが伺える。

これらの分析から、博士学生やポスドクが所属する研究室は、大型資金を背景に研究活動の高度化を進めるとともに、国内外で広範なネットワークを展開していることが明らかになった。他方で、学部・修士学生を中心とする研究室は、比較的小規模な研究活動を実施する役割を担っている。つまり、日本の研究室は人的構成に応じて機能分化しており、それぞれが大学の研究・教育システムの中で異なる役割を果たしている可能性が示唆された。

5. 最後に

本稿では、研究室パネル調査のデータに基づき、日本の研究室を学生やポスドクの所属状況で分類し、その分布と研究活動の特徴を明らかにした。分析から、日本の研究室の半分では学部・修士学生のみが所属しており、教育と研究が一体となっていることが確認された。他方で、博士学生やポスドクを含む研究室は、大型資金の獲得、研究活動の高度化、国際的ネットワークの形成において強みを発揮していた。

この結果は、研究力を顕在化した成果のみで測るのではなく、研究室の人的構成や資金獲得能力、デジタル環境、ネットワーク形成といった「潜在力」にも目を向ける必要性を示している。特に博士学生やポスドクが所属する研究室は、最先端の研究を担う潜在的能力が高いことから、世界と伍するような研究を実施するという観点から見ると、こうした研究室の育成は政策立案上において重要な視点と考えられる。他方で、学部・修士学生を中心とする研究室が多数を占める現状は、日本の研究室が教育機能を強く持ち、広く社会に人材を送り出していることを意味する。研究と教育の双方を支える日本型研究室モデルの強みを生かしつつ、国際的に競争力のある研究を実施できる体制を整えることが、今後の科学技術・高等教育政策にとっての挑戦である。

こうした日本型研究室モデルの将来性を考える際には、現代の科学技術そのものが変容しつつある点にも目を向ける必要がある。新しいアイデアを得るための研究生産性は低下し11)、論文や特許の革新性は年代とともに鈍化していることが示されている12)。更に知識の蓄積により研究者個人の負担(Burden of Knowledge)が増しているとの先行研究もある13)。これとは別に、量子技術、ゲノム編集、人工知能のように、近年、「科学とビジネスの近接化」が生じているとの指摘もある14)。研究そのものが複雑になり、科学と技術の距離が近づく中で、学部・修士学生を中心とする日本型研究室モデルが世界的潮流に持続的に適合できるのかを検討していくことも必要である。

注1 自然科学系の論文における国内シェア(2009~2013年)が、1.00%以上の大学を研究活動の大規模な大学(第1,2グループ)、0.05%以上~1.00%未満の大学を研究活動の小規模な大学(第3,4グループ)とした。

注2 日英独を対象とした大学の研究環境の比較10)からは、日本では修士学生が研究室に所属し、研究プロジェクトの主要メンバーになることも多い一方で、英国・ドイツでは、多くの場合、修士学生は修士論文作成のために一時的に研究室に所属するに過ぎず、博士学生が主要なメンバーであるとの声が聞かれた。

注3 具体的には、「テレワークシステム」、「コミュニケーションツール」、「ファイル共有システム」、「オープンデータ」、「実験機器のオンライン利用・自動化」、「クラウド環境での論文執筆」の6項目のうち、日常的に利用しているものの数を見た。

注4 外部との交流頻度(国内)として、「他の研究室・研究グループとの合同のセミナー」「研究室・研究グループメンバーの国内ワークショップ・カンファレンスへの参加」「国内の外部研究者の招聘(セミナー、集中講義等)」「メンバーの国内長期派遣」「メンバーの国内長期受入」の5項目のうち、長期派遣・受入は有無、それ以外は年1回以上、実施しているものの数を見た。

注5 外部との交流頻度(国外)として、「研究室・研究グループメンバーの国際ワークショップ・カンファレンスへの参加」「海外の外部研究者の招聘(セミナー、集中講義等)」「メンバーの海外長期派遣」「メンバーの海外長期受入」の4項目のうち、長期派遣・受入は有無、それ以外は年1回以上、実施しているものの数を見た。

参考文献・資料

1) Ikarashi, A. (2023). Japanese research is no longer world class―here’s why. Nature, 623, 14-16.

https://doi.org/10.1038/d41586-023-03290-1

2) 科学技術・学術政策研究所, 科学技術指標2025, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 調査資料-349, 2025年8月.

https://doi.org/10.15108/rm349

3) 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局, 研究力の強化に向けて, 総合科学技術・イノベーション会議 基本計画専門調査会(第3回)資料1(2025年2月25日)

4) 伊神正貫(2017). 論文を生み出した研究活動の実態を探る-インプットとアウトプットの間を結ぶプロセスの理解に向けたNISTEPの取組-, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 STI Horizon, 3.

https://doi.org/10.15108/stih.00097

5) 松本久仁子・山下泉・伊神正貫(2021). 研究活動把握データベースを用いた研究活動の実態把握(研究室パネル調査2020):基礎的な発見事実, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 調査資料-314.

https://doi.org/10.15108/rm314

6) 伊神正貫・松本久仁子・山下泉(2022). 大学の研究規模による研究活動の違いと新型コロナウイルス感染症が大学の研究活動に与えた影響:研究室パネル調査定常報告2021, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 調査資料-322. https://doi.org/10.15108/rm322

7) 伊神正貫・山下泉・村上昭義 (2023). 研究室パネル調査定常報告2022:1) 研究室・研究グループの研究力にかかわる指標群の提案, 2) 研究室・研究グループの特性と注目度の高い論文の産出との関係, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 調査資料-333. https://doi.org/10.15108/rm333

8) Igami, M., Nagaoka, S. & Walsh, J.P. (2015). Contribution of postdoctoral fellows to fast-moving and competitive scientific research. Journal of Technology Transfer, 40, 723-741.

https://doi.org/10.1007/s10961-014-9366-7

9) 文部科学省 (2024), 博士人材活躍プラン~博士をとろう~(2024年3月26日)

10) 山下泉・村上昭義・伊神正貫 (2024). 研究室パネル調査の枠組みによる日英独の研究環境の比較, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 Discussion Paper No. 231. https://doi.org/10.15108/dp231

11) Bloom, N., Jones, C. I., Van Reenen, J., & Webb, M. (2020). Are Ideas Getting Harder to Find? American Economic Review, 110, 1104-1144. https://doi.org/10.1257/aer.20180338

12) Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2023). Papers and patents are becoming less disruptive over time. Nature, 613, 138-144. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05543-x

13) Jones, B. F. (2009). The Burden of Knowledge and the “Death of the Renaissance Man”: Is Innovation Getting Harder? Review of Economic Studies, 76, 283-317.

https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00531.x

14) 産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 イノベーション小委員会 (2025), 中間とりまとめ~「科学とビジネスの近接化」時代のイノベーション政策~(2025年4月17日)