- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00403

- 公開日: 2025.06.25

- 著者: 沼尻 保奈美、Ismael Rafols、André Brasil、林 隆之、林 和弘

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.2

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

「バルセロナ宣言」とは何か

-研究情報のオープン化に向けて-

INGENIO(CSIC-UPV, Universitat Politècnica de València)& CWTS, Leiden University

Ismael Rafols

CWTS, Leiden University & CAPES, Brasil André Brasil

第2研究グループ 客員研究官 林 隆之***

データ解析政策研究室長 林 和弘

科学の発展にとって、知識の公開と共有は本質的な要素であると伝統的に認識されてきた。近年のデジタル技術の進展によって、この原則が更に推進される機会が生まれている。こうした背景のもと、2024年4月16日に「研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言(Barcelona Declaration on Open Research Information)」が、研究実施機関・資金配分機関・評価機関などで構成された研究情報専門家グループにより策定された。本宣言は、デジタル時代における研究情報の包括的なオープン化を目指し、共有と活用の新たな枠組みを提示している。本稿では、従来の科学計量学指標の限界を踏まえつつ、オープン研究情報システムが研究評価システムの今後を変革する可能性について議論する。

キーワード:オープン研究情報,バルセロナ宣言,オープンサイエンス,オープンデータ,研究評価

1. はじめに: バルセロナ宣言とは

2024年4月16日、研究実施機関・資金配分機関・評価機関などで構成される研究情報専門家グループによって、「研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言(Barcelona Declaration on Open Research Information)1)が策定・公表された。本宣言は、デジタル時代における研究情報のオープン化を推進し、研究評価の在り方に実質的な変革を促す枠組みを提示している。

バルセロナ宣言は、研究情報のオープン化という課題に対して、次の4つの明確なコミットメントを掲げている。1)使用および生成する研究情報のオープン性(公開性)を原則とすること、2)オープンな研究情報を支援し可能にするためのサービスやシステムと協力すること、3)研究情報のオープン化への移行を加速するための協調を支援すること、4)クローズドな研究情報からオープンな研究情報への移行を実現するために共に取り組むこと2)である。

この宣言は、現在の研究評価システムが直面している様々な課題に対応するものとなっている。特に、英語以外の言語による研究成果の可視性の低さ、北米・西欧以外の地域における出版物の過小評価、商業出版社が有償で提供するデータベースへの過度の依存、多様な研究成果を適切に評価できない指標の限界など、従来の評価システムが抱える問題点を是正することを目指している。既に欧州を中心に、本稿執筆時点(2025年3月現在)で139機関の大学、研究機関、政府機関等が賛同の署名を行っており、グローバルな科学コミュニティにおける新たな方向性を示しつつある3)。

本稿ではバルセロナ宣言が目指す研究評価の新たなパラダイムとその実現に向けた方向性について詳述する注1。

2. 研究評価における透明性と包括的なデータの必要性

研究評価を取り巻く環境は、この10年で大きく変化してきた。2012年に発表された「研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA:Declaration on Research Assessment)」は、ジャーナル・インパクト・ファクターに過度に依存した研究評価からの脱却を呼びかけた4)。2015年には、「研究計量に関するライデン声明(The Leiden Manifesto for research metrics)」が発表され、研究評価における定量的指標の適切な利用に関して10の原則を示した5)。また、ヨーロッパ・アカデミー連合(ALLEA)が2014年に公表した報告書では、特に人文社会科学の研究評価における多様性の重要性が強調された6)。

こうした動きは、学術環境のデジタル化と並行して進んできた。さらに、オープンサイエンスの推進により、研究プロセスの透明性と研究成果の幅広い共有が進むことにより、従来の評価システムの限界がますます顕在化してきた。現在では、研究成果の公開や共有だけでなく、研究評価自体のオープン化も求められるようになってきている7)。このような状況において、現在の研究評価システムが直面している最大の課題は、評価の基盤となるデータの透明性の欠如と包括性の限界である。多くの機関で、商業的なデータベース(Web of ScienceやScopus)に基づいて研究評価を実施している傾向があるが、これらのデータベースは高額な購読料を必要とし、データの二次利用や共有も制限されている。さらに、これらのデータベースは英語圏の査読付きジャーナル論文を偏重しており、非英語圏の研究や特定の地域・分野の研究成果が十分にカバーされていない。

このような商業データベースの閉鎖性は、科学の根幹に関わる問題を引き起こしている。すなわち、評価の基盤となるデータがオープンでないことは、研究コミュニティがデータの妥当性を検証し、評価の適切性を確認することを困難にしている8)。

この課題に対応するため、ライデン大学科学技術研究センター(CWTS)は2019年からオープンな大学ランキングである「CWTS Leiden Ranking Open Edition」を発行している9)。このランキングでは、基盤となるデータと計算手法を公開することにより透明化し、誰もが検証・再現できるようにしている。これはライデン宣言の原則4「データ収集と分析のプロセスをオープン、透明、かつ単純に保て」に沿った取組である。

3. 従来の科学計量学指標の限界と新たな評価アプローチ

研究評価の新たな枠組みを提示するバルセロナ宣言の背景には、商業データベースの閉鎖性に加えて、現行の科学計量学指標が抱える根本的な限界がある。例えば、H指標(h-index)は論文数と被引用数のバランスをとった指標として広く普及しているが、その適用には重大な課題が存在する。慎重に厳選した少数の質の高い研究成果を生む研究者よりも、一定の質を保った多数の論文を短期間で発表する研究者の方が有利になるという構造的偏りがある上に、学問分野による引用文化の違いを考慮できていない。また、キャリア初期の若手研究者にとっては、引用数が十分に蓄積される前に評価が行われるため、不利に働きやすい。ジャーナル・インパクト・ファクター(JIF)は、論文が掲載されたジャーナルにおける平均被引用数を示すものでしかなく、個々の論文の質を直接的に反映するものではない。それにもかかわらず、多くの場面で、個別の研究論文の質を測る代替指標として使用されている。特に人文・社会科学と自然科学では引用パターンが大きく異なるにもかかわらず、JIFはしばしば分野を超えた比較に使用されている。

更に重要な問題として浮かび上がってきているのは、現行の研究評価制度が抱える構造的な不公正である。グローバル・サウス諸国の研究成果や英語以外の言語で発表された研究成果は、主要な商業データベースにおける収録率(カバレッジ)が著しく限定的であり、世界全体の学術的貢献の実態が正確に反映されていない。そのために、グローバル・ノースや西洋中心の主流パラダイムに合致しない研究や、それ以外の地域特有の文脈において行われるマイノリティ・コミュニティに関連する研究などは、適切に評価されにくい。さらに、商業出版社のジャーナルの高額な購読料や論文処理費用(APC)は経済的に恵まれない地域の研究機関にとって大きな障壁となり、研究成果の発表機会や研究情報へのアクセスが制限され、学術コミュニティ全体における不均衡を助長している。

このような状況を鑑みれば、公正な研究評価には完全な透明性が必要であり、公平な意思決定には包括的なデータが不可欠である。閉鎖的な商業データベースに依存した評価システムでは、完全に公正で包括的な研究評価を実現することは構造的に困難である。

こうした背景のもと、バルセロナ宣言に先立って、既に世界中で様々な取組が生まれてきた。英国の「メトリックの潮流」報告書10)、「学術コミュニケーションにおける多言語使用に関するヘルシンキ提言」11)、「研究評価改革に関する合意」とその署名機関で構成された研究評価推進連合(CoARA)12)などである。これらのイニシアティブはいずれも、従来の単一指標への依存から脱却し、より文脈に即した多面的な研究評価アプローチを目指してきた。特にCoARAの「研究評価改革に関する合意」では、「研究評価や研究インパクトの判断に必要なデータインフラと基準の独立性と透明性を確保する」が重要な原則の一つとして掲げられており、これはバルセロナ宣言の基本理念に強く呼応している。

4. 欧州におけるオープン研究情報システムの実践例と成果

オープンな研究情報システムへの移行は、既に欧州各地で具体的な実践と成果を生み出している。フランス国立科学研究センター(CNRS)はScopusの購読契約を解除し、高等教育・研究・イノベーション省はフリーソースの論文データベースであるOpenAlexと提携して、完全にオープンな書誌情報ツールの開発とフランス国内の研究データ品質向上に向けた投資を進めている。これらの動きはフランスの他機関にも広がっており、ソルボンヌ大学もWeb of Scienceの購読を解約し、代わりにOpenAlexへの投資を決断した13)。オランダの研究助成機関であるオランダ科学研究機構(NWO)と保健研究開発機構(ZonMw)は、オープンアクセスのモニタリングにオープンメタデータを積極的に活用している。その結果、助成を受けた研究の成果のうち93%がオープンアクセスとして公開されていることが透明性をもって確認されており、完全にオープンなデータに基づく効果的なモニタリングの好例となっている14)。

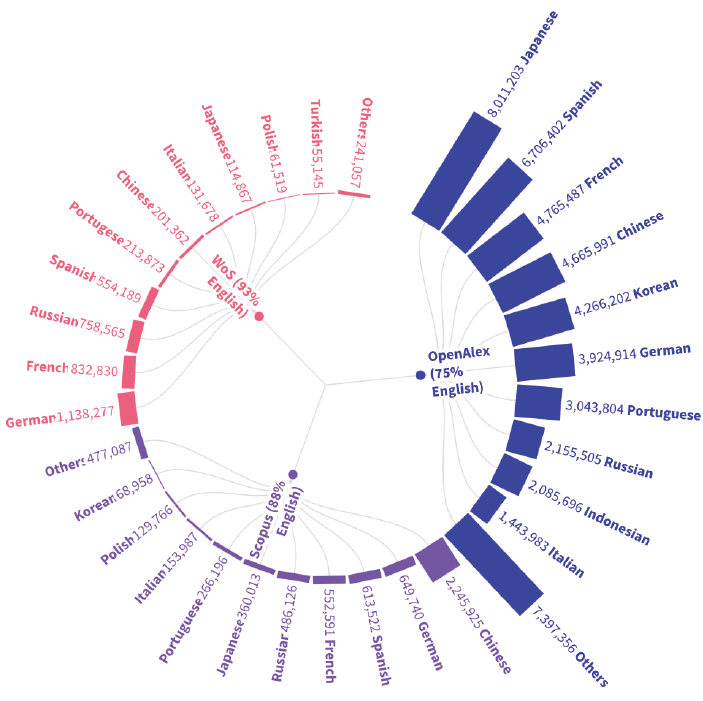

言語の多様性という観点からも、オープンなデータベースの優位性は明らかである15)。図表はOpenAlex、Scopus、Web of Scienceの各データベースにおける言語別の収録状況を比較したものである。右側(青色)のOpenAlexでは、収録コンテンツのうち英語の割合は75%であり、残りの25%には日本語、スペイン語、フランス語など多様な言語のコンテンツが収録されている。これに対し、左側(赤色)のWeb of Scienceでは英語が93%を占め、英語以外の収録は極めて限定的である。下側(紫色)のScopusも英語が88%を占めており、中国語の収録が比較的多い一方で、他言語の収録は限定的である。日本の視点から見てOpenAlexについて特筆すべきことは、日本語の出版物が約811万件もインデックスされており、日本語が英語に次ぐ第二の言語となっていることである。このように、日本語を含む言語的多様性の確保は、非英語圏の研究者や政策立案者にとって、自国の研究成果の可視性向上において極めて重要な意味を持つ。

このように各国政府、資金配分機関、研究機関がOpenAlexなどのオープンデータベースを採用することは、研究情報のオープン性を推進する上で重要な進展である。しかし、それと並行して、研究情報システム(CRIS:Current Research Information Systems)もオープンサイエンス推進において不可欠な役割を担っている。CRISは、単なる研究成果のレポジトリにとどまらず、研究活動に関する包括的なデータを収集・整理・発信するための基盤インフラとして機能している。また、CRISが取り扱う情報は、ScopusやWeb of Scienceといった主要な書誌データベースが収録している範囲を超えて、より広範な研究情報をカバーしていることが多い。特筆すべき例として、デンマークの全国研究ポータル注2があり、国内の全研機関からデータを集約している。このポータルには、Scopus や Web of Science などの国際的なデータベースで索引付けされた出版物だけでなく、それらでは捕捉されていない研究成果も含まれている。国内研究の実態をより包括的に反映した全体像を提供することで、このポータルは透明性を高め、エビデンスに基づく政策立案を支援している。

しかし、オープン性はグローバル・ノースに限った課題ではない。例えばラテンアメリカは、オープンアクセスを世界的に牽引する地域として長く認識されてきた。特に著者や読者に料金を課さない「ダイヤモンドオープンアクセスジャーナル」を積極的に支援し、地域の特性を尊重しながら学術コミュニケーションにおける現地言語の価値を重んじてきた。近年では、この取組を研究情報システムにまで拡大するための幾つかの動きが見られるようになっている。例えばブラジルでは、ブラジル高等教育支援・評価機構(CAPES)が、全国500近い高等教育機関からデータを体系的に収集している。収集された情報はSucupiraプラットフォーム注3を通じて一般に公開されている。このプラットフォームは単なるデータ収集・評価のためのシステムにとどまらず、研究活動と大学院教育の動向を継続的に分析する「モニタリングセンター」としての機能も備えている。さらに、CAPESはオープンデータポータル注4において詳細な基礎データを公開しており、これにより研究評価プロセスの透明性が高まり、独立した第三者による分析が可能になっている。これらの取組は、単に学術出版物へのアクセスを向上させるだけでなく、技術報告書、特許、その他の科学技術成果など、多様な研究成果を評価対象に含めることで、研究評価の範囲を拡大している。このような包括的なアプローチにより、研究が社会に与える影響をより適切に評価するための堅固な基盤が構築されつつある。

5. 日本におけるオープン研究情報の現状とバルセロナ宣言の意義

日本では、第6期科学技術・イノベーション基本計画においてオープンサイエンスの重要性が明確に述べられ、単なるオープンアクセスを超えて、イノベーションを促進する学術コミュニケーションの革新的変革を目指すオープンサイエンスの推進が宣言されている。具体的な政策としては、2021年には「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」が策定され、2024年には「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」が打ち出された(2025年度の公的資金を得た研究成果から有効)。技術インフラの面では、国立情報学研究所(NII)による研究データクラウドとその応用プログラムの開発が進んでいる16)。また、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では2016年以降、約2,000人の科学技術研究者を対象に2年ごとの定期調査を実施しており、オープンアクセス、データ共有、プレプリントの普及状況やデータ共有の促進・阻害要因を分析することで、政策効果のモニタリングも行っている。オープンな研究情報の利活用として注目すべき取組として、NISTEPが2021年4月に設立したデータ解析政策研究室(RUDA)がある。この研究室は前身の科学技術動向センターの頃よりオープンな研究データを積極的に活用した新たな調査研究やデータ分析手法の開発を行っており17、18)、そのほか、オープンサイエンスの推進、データサイエンスやAI関連技術によるNISTEP所内のデジタルトランスフォーメーションの支援を行っている。

6. 終わりに

現在の商業データベースが、英語以外の研究を大幅に見落としていることは、グローバルな知識生産の偏りをもたらしている。非英語圏からの研究や、地域に固有の重要課題に関する研究は、その可視性が損なわれており、研究評価にも大きな影響を及ぼしている19)。言語の多様性を尊重した研究評価システムの構築は、名実ともにグローバルな知識の発展に不可欠であろう。先述のように、OpenAlexには800万件以上の日本語出版物がインデックスされており、その収録数は従来の商業データベースと比較して格段に多い。バルセロナ宣言の理念に基づくオープン研究情報システムの発展は、日本においても、研究成果の国際的認知度の向上と、国内の地域課題に関する研究の適切な評価につながる可能性を持つ。

バルセロナ宣言の発表以降、理念の実現に向けた具体的な取組も進展している。宣言の実践に向けた複数のワーキンググループが設立されており、データ品質の評価基準の策定、オープン化がもたらす具体的なメリットの実証、学術論文や研究助成情報のメタデータ整備などが検討されている。

オープンな研究情報は、単なるデータ共有にとどまらず、研究システム全体の民主化や、研究の質と影響(インパクト)の向上を目指す包括的な取組である。バルセロナ宣言とそれに伴う取組が、研究システムの管理に必要な情報を研究コミュニティ自身が管理できるようにするための、重要なステップとなることが期待される。世界中の研究実施機関、資金配分機関、評価機関がこの取組に参加し、研究情報をオープンにすることによって初めて、包括的で透明性の高い公正な研究エコシステムの構築が進むだろう。日本を含む各国が、オープンサイエンスの原則を支える持続可能なインフラと実践の開発に向けて緊密に協力することが求められる。バルセロナ宣言の理念が広く受け入れられ、実践されることで、多様性のある研究が適切に評価され、社会的課題の解決に貢献する研究がより一層促進されることを期待したい。

English version is available20).

*所属は執筆当時

**政策研究大学院大学 博士課程学生

***政策研究大学院大学 教授

注1 2025年1月23日に政策研究大学院大学(GRIPS)科学技術イノベーション政策プログラム主催のもと、「『バルセロナ宣言』とは何か :研究情報のオープン化に向けて」と題したセミナーを開催した。本稿筆者の沼尻保奈美がモデレータを務め、Ismael Rafols、André Brasil、林和弘が講演を行い、林隆之がパネリストとして参加した。本稿は、このセミナーの内容を基盤として作成したものである。

参考文献・資料

1) Barcelona Declaration on Open Research Information. (2024). Retrieved March 26, 2025, from https://barcelona-declaration.org/

2) 天野絵里子, 西岡千文, 沼尻保奈美, 林和弘, 林隆之, 横井慶子. (2025). 研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言. https://doi.org/10.15108/BARCELONADECLARATIONJP

3) Barcelona Declaration on Open Research Information – Signatories. (2024). Retrieved March 26, 2025, from https://barcelona-declaration.org/signatories/

4) Rushforth, A., & De Rijcke, S. (2024). Practicing responsible research assessment: Qualitative study of faculty hiring, promotion, and tenure assessments in the United States. Research Evaluation.

https://doi.org/10.1093/RESEVAL/RVAE007

5) Leiden manifesto for research Metrics – Home. (2015). Retrieved March 28, 2025, from https://www.leidenmanifesto.org/

6) Facing the Future: European Research Infrastructures for the Humanities and Social Sciences – ALLEA. (2014). Retrieved March 28, 2025, from https://allea.org/portfolio-item/facing-the-future-european-research-infrastructures-for-the-humanities-and-social-sciences/

7) Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of Business Research, 88, 428–436.

https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2017.12.043

8) McKiernan, E. C., Bourne, P. E., Brown, C. T., Buck, S., Kenall, A., Lin, J., McDougall, D., Nosek, B. A., Ram, K., Soderberg, C. K., Spies, J. R., Thaney, K., Updegrove, A., Woo, K. H., & Yarkoni, T. (2016). Point of View: How open science helps researchers succeed. ELife, 5 (JULY). https://doi.org/10.7554/ELIFE.16800

9) CWTS Leiden Ranking Open Edition. (2024). Retrieved March 28, 2025,

from https://open.leidenranking.com/

10) The Metric Tide Revisited – Responsible metrics. (2022). Retrieved March 28, 2025,

from https://responsiblemetrics.wordpress.com/2022/08/11/the-metric-tide-revisited/

11) Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication|helsinki-initiative.org. (2019). Retrieved March 28, 2025, from https://www.helsinki-initiative.org/

12) CoARA – Coalition for Advancing Research Assessment. (2022). Retrieved March 28, 2025,

from https://coara.eu/

13) Ouvrir la Science – French Ministry of Higher Education and Research partners with OpenAlex to develop a fully open bibliographic tool. (2024). Retrieved March 28, 2025, from https://www.ouvrirlascience.fr/french-ministry-of-higher-education-and-research-partners-with-openalex-to-develop-a-fully-open-bibliographic-tool/

14) NWO and ZonMw to use open data for monitoring open access|NWO. (2023). Retrieved March 28, 2025, from https://www.zonmw.nl/en/news/zonmw-and-nwo-use-open-data-monitoring-open-access

15) Visser, M., van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic. Quantitative Science Studies, 2 (1), 20–41. https://doi.org/10.1162/qss_a_00112

16) 林和弘. (2025). オーストラリアの研究データ基盤整備と ARDC の役割からみた日本への示唆. STI Horizon Vol.11, No.1, Part.5: (ほらいずん). https://doi.org/10.15108/stih.00395

17) 小柴等, 林和弘. (2016). オープンデータによるオープンサイエンスの推進. 人工知能31巻2号 (2016年3月)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/31/2/31_262/_pdf/-char/ja

18) 小柴等. (2024). 研究データのオープンアクセスに関する利用実態把握の試み. STI Horizon Vol.10, No.2, Part.2: (ほらいずん). https://doi.org/10.15108/stih.00367

19) Chavarro, D., Tang, P., & Ràfols, I. (2017). Why researchers publish in non-mainstream journals: Training, knowledge bridging, and gap-filling. Research policy, 46 (9), 1666-1680.

https://ssrn.com/abstract=3014349

20) 参考データ:The Barcelona Declaration: Building an Open Research Information Systems in Europe and Japan https://doi.org/10.15108/date_stih.00403

2025年6月25日版

研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言

For the official English version, please visit: https://doi.org/10.5281/zenodo.10958522

前文

膨大な量の情報が、研究活動の管理に利用されています。これには、研究者やその活動に関する情報、研究プロセスにおけるインプットとアウトプットに関する情報、そして研究の利用、評価、社会的インパクトのシグナルに関する情報などが含まれます。これらの情報は、しばしば、資源の配分や研究者および研究機関の評価において重要な役割を果たしています。研究実施機関や研究助成機関は、これらの情報を活用して戦略的な優先事項を設定します。また、これらの情報は、研究者および社会の利害関係者(ステークホルダー)が関連する研究成果を見つけ、評価するためにも不可欠です。

しかし、研究情報の多くは、特定の組織によって独占されたインフラ内に閉じ込められています。そのインフラは研究コミュニティによってではなく、主に株主の利益を優先する企業によって管理されています。私たち研究コミュニティは、そのような閉じたインフラに強く依存するようになってきました。その結果、透明性のない根拠(エビデンス)に基づいて研究者や研究機関を評価することになりました。私たちは、オープンサイエンスの進展をクローズドなデータを使って監視し、奨励しています。また、私たちは、不利な立場にある言語、地域、研究課題に対して偏った情報に基づいて、日常的に意思決定を行っています。責任ある研究評価とオープンサイエンスを促進し、偏りがなく質の高い意思決定を進めるためには、オープンな学術インフラを通じて研究情報をオープンにすることが急務です。研究情報のオープン性(公開性)こそが新たな規範にならないといけません。

「バルセロナ宣言」に署名した我々は、研究情報を取り巻く環境には根本的な変革が必要であると考えています。私たちは、この環境を改革し、私たちの実践を変革するために主導的な役割を果たすことを約束します。そのために、私たちは以下のことを実行します:(1)研究情報のオープン性を原則とすること、(2)オープンな研究情報を支援し実現するサービスやシステムに協力すること、(3)オープンな研究情報のインフラの持続可能性を支援すること、(4)クローズドな研究情報からオープンな研究情報への移行を実現するために共に取り組むこと。

これら4つの約束を以下に示します。さらなる背景と経緯は附属資料Aに示します。重要な概念の定義は附属資料Bに示します。

約束

研究を実施し、研究へ資金配分を行い、研究を評価する組織として、私たちは以下のことを約束する:

1. 私たちは、使用および生成する研究情報のオープン性(公開性)を原則とします

- 私たちが使用する研究情報、例えば、研究者や機関の評価、戦略的意思決定の支援、関連する研究成果の探索に用いる情報において、オープン性を規範とします。

- 私たちが生成する研究情報、例えば、活動や成果に関する情報においても、オープン性を規範とします。ただし、オープン性が不適切な情報については例外とし、「可能な限りオープン、必要な限りクローズド」という方針を採用します。

2. 私たちは、オープンな研究情報を支援し可能にするためのサービスやシステムと協力します

- 学術出版サービスおよびプラットフォームに対しては、出版プロセスで生成された研究情報(例:研究論文やその他の成果物のメタデータ)を、可能であれば標準的なプロトコルや識別子を使用することにより、オープンな学術インフラを通じてオープンに利用できるようにすることを求めます。

- 研究機関の中で研究情報を管理するためのシステムやプラットフォーム(例:研究情報システム)に対しては、関連するすべての研究情報を、可能であれば標準的なプロトコルや識別子を使用することにより、出力し、オープンにできることを求めます。

3. 私たちは、オープンな研究情報のためのインフラの持続可能性を支援します

- 私たちは、オープンな研究情報のインフラを支援する責任を負います。具体的には、コミュニティの形成や運営に参加し、これらのインフラの財政的安定性や発展に対して公正で公平な貢献を行います。

- 私たちが支援するインフラには、コミュニティの運営と持続可能性に関する良い実践(例:POSI:オープン学術インフラの原則)を実施することを求めます。

4. 私たちは、研究情報のオープン化への移行を加速するための協調を支援します

- 私たちは、クローズドな研究情報からオープンな研究情報へのシステム全体での移行を促進するために、経験を共有し、取り組みを連携することの重要性を認識しています。

- 移行を促進するために、「オープンな研究情報のための連合体」を設立し、他の関連するイニシアティブや組織との協力を強化することを支援します。

附属資料A

背景と経緯

クローズドな研究情報は意思決定のブラックボックス化につながる

科学における意思決定は、クローズドな(非公開の)研究情報に基づいて行われることがあまりにも多い。これらの情報は、営利企業が運営する専有のインフラ内に閉じ込められており、情報の使用や再利用に対して厳しい制限が課されている。クローズドな研究情報の誤り、欠落、偏りを明らかにすることは困難であり、修正することはさらに困難です。この情報に基づいて導き出された指標や分析は、透明性や再現性を欠いています。研究者のキャリア、研究機関の将来、ひいては科学がどのように人類全体に役立つかについての意思決定は、このようなブラックボックス化された指標や分析に依存しています。オープンな研究情報なしに、これらの指標や分析を精査し、その長所や短所について十分に議論することは、不可能でないにせよ困難です。説明責任の基本的な基準を満たすことができず、学問の主権が危険にさらされることになります。

クローズドな研究情報インフラは数多く存在します。よく知られている例として、Web of ScienceやScopusデータベースが挙げられ、多くの国で研究評価や資源配分において重要な役割を果たしています。これらのデータベースは、科学的な出版物に関するメタデータ(例:タイトル、要旨、ジャーナル、著者、著者の所属機関、資金提供者など)を提供しますが、このメタデータの使用には厳しい制限が課されており、高額な購読料金を支払う組織のみが使用可能です。これらのデータベースのデータに基づく指標や分析(例:出版物数や引用統計、ジャーナルのインパクトファクター、大学ランキングなど)は、透明性や再現性を欠いています。

透明性が高く質の良い意思決定にはオープンな研究情報が必要である

科学における意思決定がますます指標や分析に基づいて行われるようになっている今、クローズドな研究情報の問題に取り組むことは最優先事項でなければなりません。意思決定はオープンな研究情報、つまりアクセスが自由であり、その使用や再利用に制限がない情報に基づいて行われるべきです。異なる情報源からの情報を連携させるため、オープンな研究情報は、研究成果、研究者、研究機関、その他のエンティティを参照する際に、DOI(Digital Object Identifier:デジタルオブジェクト識別子)、ORCID(Open Researcher & Contributor ID:研究者識別子)、ROR(Research Organization Rigistry:研究機関識別子)IDなどの永続的な識別子を活用する必要があります。オープンな研究情報のインフラは、学術コミュニティの関係者によってガバナンスされるべきです。

研究情報のオープン性は、すべての利害関係者が自分たちに関連する情報に完全にアクセスできることを保証します。これは、科学における質の良い意思決定にとって極めて重要です。また、異なる情報源からの情報をリンクし統合することで、利用可能なすべての情報を最大限に活用し、問題に対する多様な視点と包括的な理解に基づいて意思決定を行うことができます。さらに、研究者や研究機関が追加的なデータのキュレーションを行った場合に、その結果得られた充実した情報を再びオープンに共有することで、誰もがその恩恵を受けられるようになります。研究評価の文脈においては、研究情報のオープン性は、評価を行う者だけでなく、評価される者にも、評価において考慮されたすべての「証拠」にアクセスできることを保証します。これにより、責任ある評価の実践を促進するために不可欠な、透明性と説明責任を提供します。

オープンな研究情報への支持が急速に広がっている

研究情報のオープン性が重要であることは、研究評価改革運動などを通じて広く認識されています。世界中で約3,000の組織と20,000人以上の個人が支持する「研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA:San Francisco Declaration on Research Assessment)」は、出版社に対して「研究論文の参考文献リストに関するすべての再利用制限を撤廃し、クリエイティブ・コモンズのパブリックドメイン(CC0)のもとで利用可能にすること」を求めています。「研究指標に関するライデン声明(The Leiden Manifesto for research metrics)」は、評価される研究者が、常に「データと分析を検証」できるべきと勧告しています。EU理事会は、「研究評価とオープンサイエンスの実施に関する合意文書」を採択し、「研究評価に使用されるデータと書誌データベースは、原則としてオープンにアクセスできるべきであり、ツールや技術システムは透明性を実現すべきである」と述べています。

「研究評価改革推進連合(CoARA:Coalition for Advancing Research Assessment)」に参加する600以上の組織は、「研究評価や研究インパクトの判定に必要なデータ、インフラ、基準の独立性と透明性」を確保する必要性を強調する合意文書に署名しています。また、ラテンアメリカとカリブ海地域の多くの組織や個人が、「科学情報へのアクセスと参加を制限する商業的障壁に反対するイニシアティブと声明」の重要性を強調する宣言に署名しています。この宣言は、研究評価は「国際的なリポジトリで普及している研究成果だけでなく、地域やローカルなデータベースに含まれる研究成果を含めた、双方を反映したデータベース」を使用すべきであると強調しています。

研究評価を超えて、「学術出版・学術資源連合(SPARC:Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)」は、「大学のエンド・ツー・エンド・ビジネスの遂行に不可欠な複雑なインフラが、目に見えない形で戦略的に大学の重要な意思決定に影響を及ぼし、場合によっては支配権を行使することができる」企業によって所有されるようになってきていると警告しています。SPARCは、その行動計画の中で、研究機関に対して、「行動の基礎と羅針盤となる構造化された一連の原則」を特定し、より協調的で整合性のある方法で活動することにより、対応するように助言しています。

この提言に沿って、オランダの学術コミュニティはオープンな研究情報のための指針となる原則を策定しました。これらの原則は、「研究メタデータとデータ分析をオープンにする」ことを目指しており、「研究コミュニティの利益を支えるかどうかが不透明で不明確なまま、研究ライフサイクル全体にわたって、商業的な発展が進むことに対処する」ために不可欠なものと述べています。

研究情報のオープン性、特に出版メタデータのオープン性は、オープン引用イニシアティブ(I4OC:Initiative for Open Citations)、オープンアブストラクトイニシアティブ(I4OA:Initiative for Open Abstracts)、メタデータ20/20(Metadata 20/20)イニシアティブによっても推進されています。同様に、FAIR(Findability(発見性),Accessibility(アクセス可能性),Interoperability(相互運用性),Reusability(再利用性))原則は、研究データのオープンメタデータの利用可能性を進展させる上で重要な役割を果たしています。ユネスコの「オープンサイエンスに関する勧告」(Recommendation on Open Science)では、「科学分野を評価し分析するためのオープンな書誌計量学(ビブリオメトリクス)と科学計量学(サイエントメトリクス)のシステムの重要性」を強調しています。オープンな学術インフラの原則(POSI:Principles of Open Scholarly Infrastructure)を採用したオープン研究情報のインフラも増加しています。

こうした動きに支えられて、研究情報のオープン化が進んでいます。例えば、オープン研究情報インフラの多くは、クローズドなデータベースに代わる選択肢を提供しています。Crossref、DataCite、ORCIDなどの組織が提供するインフラに加えて、OpenAlex、OpenCitations、OpenAIREなどの「アグリゲーター(データ統合基盤)」インフラや、PubMed、Europe PMCなどの特定分野のインフラ、La Referencia、SciELO、Redalycなどの地域・国別インフラも含まれます。

私たちは、クローズドな研究情報からオープンな研究情報への移行の転換点に近づいています。しかし、この転換点に到達するためには、より一層の協調的な行動が必要です。したがって、私たちは、研究を実施し、研究資金を提供し、研究評価を行うすべての組織に対して、オープンな研究情報への移行を支援し、「研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言」に署名するよう呼びかけます。

附属資料B

定義

研究情報(Research information)

研究情報とは、研究の実施と伝達に関連する情報(メタデータとも呼ばれることもある)を指します。これには、以下の内容が含まれますが、これらに限定されるものではありません:(1)タイトル、要旨、参考文献、著者データ、所属機関データ、出版物の掲載先に関するデータなどの書誌メタデータ、(2)研究ソフトウェア、研究データ、サンプル、機器に関するメタデータ、(3)資金および助成金に関する情報、(4)組織および研究者に関する情報。研究情報は、書誌データベース、ソフトウェアアーカイブ、データリポジトリ、研究情報システムなどのシステムに格納されています。

オープンな研究情報(Open research information)

オープンな研究情報とは、アクセスが自由で、再利用に制限がない研究情報を指します。研究情報のオープン性は、絶対的なものではなく、幅のあるものです。研究データが理想的にはFAIR原則(Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability)に従うべきであるように、オープンな研究情報も理想的にはこれらの原則に従うべきです。もし、Findability、Accessibility、Interoperability、Reusabilityの最高のレベルが実現されるなら、研究情報はオープンであり、かつFAIRです。これらを実現するには、例えば以下のことが必要です:

- 高いレベルのFindability(発見性)とInteroperability(相互運用性)を支えるために、標準化されたプロトコルと永続的識別子の使用

- Findability(発見性)とAccessibility(アクセス可能性)を支えるために、広く使用されているリポジトリや転送システムへのメタデータの登録

- Interoperability(相互運用性)とReusability(再利用性)を支えるために、適切にクリエイティブ・コモンズCC0による権利放棄またはパブリックドメインの献呈の適用

- Interoperability(相互運用性)とReusability(再利用性)を支えるために、処理と出所の透明性

- 標準的でオープンなインターフェースを提供するインフラの使用

倫理的に共有できない研究情報、例えばプライバシーに関わる情報は、オープンにすべきではありません。場合によっては、プライバシーに関わる研究情報の集計形式がオープンにされることがあります。しかし、これは関係する規制や法的要件の文脈で個別に評価されるべきです。

出版(Publishing)

出版とは、研究成果を一般に利用、使用、批評のために公開する行為を指します。これには、学術誌の論文や学術書のような文章による成果物の正式な出版、報告書やその他の査読されていない成果物の公開、適切なリポジトリを通じた研究データや研究ソフトウェアの共有などが含まれますが、これに限定されるものではありません。また、研究過程の結果を表現したり、伝達することを目的とした創造的作品、例えば彫刻、視覚芸術、映画やビデオ、その他の芸術作品の公開も含まれる場合があります。

出版の意味には、閲覧者が限定されている場合、たとえばアクセスが購読者に限定されている場合なども含まれますが、一般的な配布を意図していない私的な報告書や機密文書などは含まれません。出版は、長期的な保存を目的としたアーカイブとは別のものです。一部の出版プラットフォームは、出版過程を通じてアーカイブを支援する場合もありますが、すべてのプラットフォームがそうであるわけではありません。

学術インフラ(Scholarly infrastructures)

学術インフラとは、研究情報を共有するためのインフラを指します。インフラの正確な定義は難しいですが、インフラの重要な特徴の一つは、基盤的な役割を果たすということです。例えば、さまざまな目的で異なる主体によって使用され、他のシステムがそれに依存しており、ユーザーコミュニティによって共有されることを前提に構築されています。インフラのもう一つの特徴は、サービスのエンドユーザーにとっては全貌が見えないため、依存関係は、インフラが故障した時に初めて明らかになることが多いです。

オープンな学術インフラ(Open scholarly infrastructures)

オープンな学術インフラとは、オープン性、コミュニティの説明責任、安定性、透明性、信頼性に関する確実な保証を提供する学術インフラを指します。オープンな学術インフラの原則(POSI:Principles of Open Scholarly Infrastructure)を遵守し、パフォーマンスや改善に関する定期的な更新を行うことは、学術インフラがコミュニティに対して、オープンな学術インフラとしての信頼を得るに足るものであることを保証する手段となります。

日本語版の作成者(50音順)

天野絵里子(京都大学)

西岡 千文(京都大学情報環境機構 准教授)

沼尻保奈美(政策研究大学院大学/科学技術・学術政策研究所 博士課程学生/リサーチアシスタント)

林 和弘(文部科学省科学技術・学術政策研究所 データ解析政策研究室長)

林 隆之(政策研究大学院大学 教授)

横井 慶子(東京大学)

(所属は2025年3月当時)

免責・留意事項:

本資料は、上記の日本語版作成者が「研究情報のオープン化に関するバルセロナ宣言」を翻訳したものである。この資料の原文は英語である。英語版作成者はこの翻訳およびその出版物の正確性、品質、真正性、または出来栄えについて一切の責任を負わず、この翻訳を使用することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失または損害についても、結果的か否かにかかわらず、一切の責任を負わない。この資料の著作権は英語版作成者にあり、Creative Commons Attribution 4.0 International の下でライセンスされている。

NOTE:

This is a translation of the “BARCELONA DECLARATION ON OPEN RESEARCH INFORMATION” prepared by the author of the above Japanese version. The original text of this document is in English. The English language author has no responsibility for the accuracy, quality, authenticity, or workmanship of this translation and its publication, and accepts no liability for any loss or damage, consequential or otherwise, arising directly or indirectly from the use of this translation. This work is copyright of the English language author and is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.