- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00394

- 公開日: 2025.03.21

- 著者: 市岡 利康

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.1

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ほらいずん

EUにおける研究イノベーション政策・プログラム

-その変遷と動向-

欧州連合(EU)として研究・技術開発・イノベーションの促進を行うフレームワークプログラム(FP)は、2024年に開始から40周年を迎えた。EUとして加盟国一国や二国間では実現できない課題、EUとして取り組んだ方が効果的な課題を扱うが、その焦点は時代とともに変化してきた。現行のHorizon Europeでは、初めて欧州域外からの準参加を可能にし、日本も2024年12月に正式交渉を開始したところである。今後の日欧関係発展の参考としてその概要・変遷と注目すべき動向につき、実務的な観点も交えて紹介する。

キーワード:EU,フレームワークプログラム,研究,イノベーション,国際協力

1. FP -EUとしての研究イノベーション政策・プログラム-

欧州連合(EU)のフレームワークプログラム(以下、FPと記す)はEUが策定・実施する研究イノベーションのための包括的な政策・事業の全体であり、複数年に渡り汎欧州で特定分野の研究開発及びイノベーションの促進・社会的課題解決に向けた取組・研究者の興味に基づく基礎先端研究の振興・頭脳循環の促進・研究キャリアの形成やスキル向上・研究インフラ整備・知の価値化支援・社会との対話などを包括的に行うためのものである。FPは1984年に第一次が開始され、2024年に40周年を迎えた。その設立の背景には、依然として強い科学技術力を誇る米国に加え、特に日本の躍進があったこと、日本が技術研究組合の支援において使った「非競争段階の研究開発支援」というロジックが導入された1)ことがある。あえて日本になぞらえると、科学技術・イノベーション基本計画や統合イノベーション戦略といった政策に加えて各省庁、日本学術振興会(JSPS)、科学技術振興機構(JST)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、日本医療研究開発機構(AMED)など資金配分機関による助成・プログラム実施を合わせたようなものだと言えるが、多くのプロジェクトについては原則として三か国以上からの独立した三つ以上の機関の参加が必要であり、また、プログラムや事業計画が全てEU規則という加盟各国の国内法に優越する非常に強い法律として策定されることなど、一国のプログラムとは際立って違う特徴がある。FPは主に汎欧州を対象とし、個人や単独機関向けのグラントもあるが、EUとして単独の加盟国や二国間では解決できない課題、EUとして取り組んだ方が効果の高い課題を主に扱うものである。FPはEUの成長戦略の一環として位置付けられており、単なる科学振興や技術開発支援ではなくより大きな描像の中で理解されるべきものであり、2021年~2027年に掛けて実施されているHorizon Europe(ホライズン・ヨーロッパ、概要は後述)の設置法においては、欧州研究領域(ERA)の強化、SDGs達成に向けた取組、雇用創出など科学・技術・経済・環境・社会的なインパクトをもたらすことが投資目的であるとされている2)。FP が開始されてから40年の間には、過去にEUとして行った研究施策として最も成功したと言って良く、汎欧州で優れた研究者が興味に基づく研究を行うことを支援している欧州研究会議(ERC)、それに倣ってイノベーションをボトムアップで支援し始めた欧州イノベーション会議(EIC)なども生まれた。

2. 日本との関係

2024年12月3日、外務省及び欧州委員会により、日本が現行のFPであるHorizon Europeに準参加するための正式交渉が開始された。準参加とは、EU加盟国ではない国が、協定を結び拠出金を供出することによってEUプログラムへの参加資格を得るもので、事業内容を決定するプログラム委員会などでの議決権がない、セキュリティー関連分野などごく一部にEU加盟国のみ参加が許される公募があるなどの違いがあるものの、準参加をした部分のほとんどの公募に際してEU加盟国と同等の条件での参加が可能になる。FPは世界に開かれたプログラムとして、既に日本を含む多くの国からの参加が可能であり、また日本の助成機関との連携もなされてきたが、準参加が実現すれば連携の間口は大幅に広がるであろう。

筆者は第6次FP(FP6)の下、人材交流やキャリア形成を行うマリーキュリープログラムのフェローとしてドイツからラトビアへの知識移転プロジェクトに関わったことをはじめ、医療IT(eHealth)分野の大規模研究開発プロジェクトのプロジェクトマネージャー、FP7では複数の日EU国際協力プロジェクトのマネージャーとして活動し、日本におけるFPの情報提供など各種支援を行うNational Contact Point(NCP)を立ち上げて最初のNCPコーディネーターとして活動、JST及び理化学研究所では、日本の研究機関の観点からEUをはじめとする欧州諸機関との連携促進を行っており、FPとは過去15年以上にわたって主に実務的な観点から深く関与してきた。今後、Horizon Europe及びその後継プログラム(現在のところFP10と呼ばれ、2028年~2035年に実施予定)への関心が高まると見込まれるところ、最近のプログラムの概観・変遷と次期プログラムの準備に関する背景情報をまとめたい。

3. FPの制度設計

EUにおいては、欧州委員会が政策立案・法案提出を行い、加盟各国の利益を代表するEU理事会及びEU域内の民意を代表するEU議会による共同の意思決定が最大3回の読会に沿ってなされ、欧州委員会が決定事項を実施するという形を取る。

FP予算の決定に関連して大変興味深いのは、一貫して大幅に予算を増やすべきとする議会、(拠出金を出す観点から)支出抑制の方向に振れる理事会のせめぎ合いの中、結果的に欧州委員会が提案した両者の中間値付近の予算額で落ち着くことが多いということである。Horizon Europeの計画時にも、2018年5月に欧州委員会が提案した予算は941億ユーロ、その後、欧州議会は更に野心的な1,200億ユーロを要求、一方EU理事会は2020年7月に809億ユーロで内部合意したのだが、最終的に欧州委員会の当初の提案に近い額(COVID-19対策等を含み、原子力関係を除いた額で955億ユーロ)で落ち着いた。

さて、近年のFPの事業内容でとりわけ重要視されているのが持続可能性である。

2015年9月に国連が策定した「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030年検討課題」では、いわゆるSDGsとして17のゴールと169の目標が設定されている。17のゴールは、5つのP、すなわち人間(People)・地球(Planet)・豊かさ(Prosperity)・平和(Peace)・協力関係(Partnership)の観点からグループに分けられている。上記国連決議の序文は「This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity.」から始まっており、人間、地球、豊かさの実現が鍵であるが、研究やイノベーションがその実現に大きな役割を担うと考えられ、産業、医療、エネルギーや農業に関する部分など、実際に文章中に複数の言及がある3)。

Von der Leyen(フォン・デア・ライエン)氏は2019年に欧州委員長に就任した際、他の全ての欧州委員へのミッションレター中にSDGs達成への貢献を明記した。第一期のVon der Leyen欧州委員会では、いわば一丁目一番地の政策として気候変動対策であるグリーン・ディール、そのために不可欠なデジタル化の促進を最重要課題として掲げた。Horizon Europeにおいては、予算の少なくとも35%が気候変動関連の活動に当てられることになっている。EUでは2050年までの気候中立の達成を欧州気候法として策定、政策パッケージとして発表されたFit for 55(2030年までに温室効果ガス排出を1990年比で少なくとも55%削減するとした中間目標達成のためのもの)では、世界初の国際貿易に係る炭素税と言える炭素国境調整メカニズム(Carbon Border Adjustment Mechanism;CBAM)がEU規則として導入されることになるなど戦略的な動きが見られる。

余談であるが、2019年の初夏、欧州委員会研究イノベーション総局は、上記SDGsの考え・構造を色濃く反映した組織改編を行い、Healthy Planet(気候変動、環境、バイオ経済、循環経済など)及びClean Planet(エネルギー、交通、原子力など)、People(健康医療、文化、民主主義など)、Prosperity(産業政策、知識移転、材料など)といった局を新設した。SDGs達成に向けた研究イノベーションの役割を認識しての改編であると言え、Jean-Eric Paquet(ジャン=エリック・パケ)総局長(当時;記事執筆時点では駐日EU代表部の大使)の見識と言える。

Horizon Europeの策定時には、重要な設計指針として以下三点の報告書が出された。

LAB–FAB–APP Investing in the European future we want

(元WTO事務局長のPascal LAMY(パスカル・ラミー)氏による、研究イノベーションへの投資意義を社会に示すことの重要性、社会を実証の場とし、プログラムのインパクトを最大にするための提言)

Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth

(各国政府から引く手あまたの経済学者Mariana MAZZUCATO(マリアナ・マッツカート)氏による、公的な機関がリスクを取ること、ミッションの概念導入の提言)

Funding – Awareness – Scale – Talent(F.A.S.T.)Europe is back:Accelerating Breakthrough Innovation

(英国版フラウンホーファー協会とも言えるCatapultプログラムの生みの親で起業家・ベンチャー投資家のHermann HAUSER(ヘルマン・ハウザー)氏による、欧州イノベーション評議会に向けた提言)

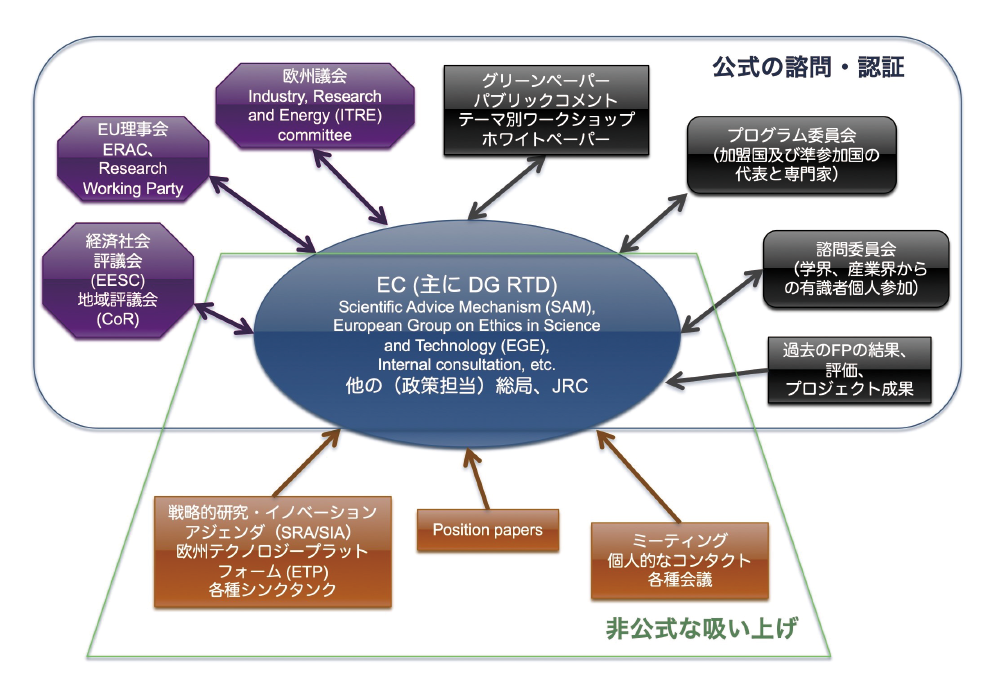

FPの設計に当たっては、様々な諮問・意見集約のチャネル・プロセスがある。欧州委員会がトップダウンで内容を示すのではなく、様々な利害関係者や一般市民まで含めて広く計画策定に参画してもらう、という共創の方針が貫かれている(図表参照、網羅的なものではない。)。ドイツや英国など欧州各国、欧州大学協会(EUA)や欧州技術研究機関連合(EARTO)などの各種団体、マックスプランク協会やCNRSなどの諸機関はそれぞれ簡潔な意見書(position paper)を出しており、シンクタンクがFP10に関する研究プロジェクトも立ち上げている例もある。EUプログラムについては、研究開発そのものではなくコーディネーションやサポートを行うタイプのもの(CSA)があることも特徴の一つであり、その中には、政策決定の支援を行うタイプのものも多い。このように、EU本体ではない様々なステークホルダーが深く政策決定に関与していることはEUを含め欧州の特徴と言って良い。また、欧州委員会の関係総局間の連携も重視されており、全体の取りまとめを行っている研究イノベーション総局では、自分たちの予算を守る(原課がそれぞれ予算を取りに行く)という縦割りの構造を廃したとしている。

4. FP10に向けた検討状況と動向

2024年に入り、Horizon Europeの中間評価に加え、次期欧州委員会の運営や次期FPのデザインの指針としてこれまでに以下の三つの報告書が出された。FP10の設計に当たって大きく参考にされるものとして注目される。

“Much more than a market – Speed, Security, Solidarity”

元イタリア首相、元欧州議会議員のEnrico LETTA(エンリコ・レッタ)氏による報告書4)。人・物・サービス・資本の自由な往来に加え、EUが提唱する第五の自由(知や研究者の移動の自由)を単一市場の中心に置く。強固な欧州技術インフラや欧州知識コモンズの確立を提言。

“The Future of European competitiveness”

前イタリア首相、元欧州中央銀行総裁のMario DRAGHI(マリオ・ドラギ)氏による報告書5)。この報告書に関しては日本でも話題になった。過去20年以上にわたり、固定された企業(主に自動車産業)が大きな影響力を持ち続けてきたためにソフトウェアやAI分野などの新しい産業が出てこず、製薬業界も先細ってダイナミックでなくなっている(middle technology gapと呼ばれる)とし、持続可能な成長のために1)団結して最先端技術開発に注力しイノベーションギャップを埋める、2)脱炭素化と競争力の両立、3)他地域への依存を減らし安全を確保、の三分野で行動が必要であるという議論。改革を進め、FP10ではHorizon Europeの倍の2,000億ユーロを投資せよとした。

“Align, Act, Accelerate – Research, Technology and Innovation to boost European Competitiveness”

Horizon Europeの中間評価及びFP10の設計指針を検討するため、2023年12月に欧州委員会が組織した専門家グループによる報告書6)。座長を務めたのはポルトガルの元科学技術・高等教育大臣であるManuel HEITOR(マニュエル・ヘイトール)氏。DRAGHIレポートを踏まえつつ、FP10への投資額は更に多く2,200億ユーロとすべきこと、ERC及びEICに加えて欧州産業競争力・技術会議と社会的課題会議の設置(Horizon Europe最大の第二の柱の改革を意味)、人材交流・キャリア形成支援プログラムのマリー=スクォドウスカ・キュリー・アクション(MSCA)の重要性など10の提言を行った。

2024年11月27日、二期目のVon der Leyen欧州委員会が承認され、全ての委員が確定した。欧州委員会は加盟各国から1名ずつの欧州委員(閣僚級)が出され、計27名の委員が政策分野を分担する。どのような分野に重点が置かれ、各委員に割り当てられる政策内容がどのようなものかは欧州委員会ごとに異なっており、欧州委員長が各委員に対してミッションレターを送り、その役割と期待される成果が示される。ここ10年ほどの研究関連分野の欧州委員の担当分野は以下の通りである。

- Carlos Moedas(カルロシュ・モエダシュ;研究・科学・イノベーション担当;任期2014- 2019;ポルトガル出身)

- Mariya Gabriel(マリヤ・ガブリエル;イノベーション・研究・文化・教育・青少年担当;2019-2023;ブルガリア出身)

- Iliana Ivanova(イリアナ・イワノヴァ;2023-2024;ブルガリア出身;Gabriel 委員の離任に伴い着任)

- Ekaterina Zaharieva(エカテリナ・ザハリエヴァ;スタートアップ・研究・イノベーション担当;2024-;ブルガリア出身)

第一期でグリーン・デジタルの二本柱を掲げたVon der Leyen委員長だが、第二期に当たって示した施政方針ではより産業競争力強化を重視する方向を明確にした。2024年7月に発表された文書7)には、研究イノベーションを経済の中心に据えると明記されている。また、グリーン・ディールから更に発展したクリーン産業・ディールを掲げ、Fit for 55を超えて2040年までに温室効果ガスを90%削減することもうたっている。産業競争力強化の下でクリーン・デジタルを強力に推進するという方針であり、上記でZaharieva委員がスタートアップと研究イノベーションを合わせて担当することになったことにもその思考が現れていると言える。FP10の設計にも色濃く反映されるであろう。

5. おわりに

最後に、この5年ほどの間に急速に広まってきた戦略的自立や経済安全保障の議論についても少し触れたい8)。

Horizon 2020はOpen Innovation、Open Science、Open to the Worldという三つの“O”を掲げて積極的にオープンな政策を展開した。しかしながら、その後は安全保障の議論やロシアによるウクライナ侵攻などの事情もあり、もうナイーブにオープンとは言わないという雰囲気が急激に広まり、“As open as possible, as closed as necessary”という、それまでは主に知財保護の文脈に限られて聞かれた表現が国際連携においてもより強調されるようになった。2023年6月に欧州委員会が経済安全保障を高めるためとして発表した新たな取組では、Promoting、Protecting、Partneringという三つの“P”が使われている。Barroso(バローゾ)委員会が任期を終えてVon der Leyen委員会が発足したことが一つの転機であったことは、間違いないが、このような急激な変化が実際のところ何によってもたらされたのかは不明である。

こうした状況の中で、研究においても同志国(法の統治や民主主義などの価値観を共有する国や地域、like-minded countries)との連携を優先する論調が急速に広まった。10年ほど前には欧州においてイノベーション政策が議論される場でほぼ毎回「日米に追いつけ」という話が出ていた。その後数年で日本についての言及が大きく減少して中国に取って変わられたのが、ここ数年はまた日本への言及が増え、日欧連携への期待が語られるようになった。こうした特定の国地域を排除する論調に対しては批判的な声も存在し、例えばスウェーデンの助成機関であるスウェーデン研究・高等教育国際協力財団(STINT)は原則オープン、ただし責任を持って国際連携を行う(Responsible Internationalisation)べしという立場を取っているが、EUとしてのプログラムが新体制の下でどうデザインされるかは興味深い。

なお、冒頭に言及したHorizon Europeへの準参加であるが、その後のEUプログラムへの準参加とは繋がっておらず、FP10への参加に際しては再度の準参加の手続きが必要になる。日本政府が(Horizon Europeには時間的に参加できない可能性もある中)このタイミングで正式交渉に踏み切ったということは、基本的には早期に交渉をまとめる意図と、FP10も含めた準参加を念頭に交渉のテーブルについたものと考えられ、同じ日に宇宙関連民生産業分野での日EU連携強化合意が発表されたこととも合わせ、日EU関係の大きな一歩だと言える。今後の前向きな展開に大きく期待したい。

参考文献・資料

1) 汎欧州の産学連携支援の仕組:FP7とその周辺、研究技術計画 25(3), 295-310(2012)、

https://doi.org/10.20801/jsrpim.25.3_4_295

2) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj

3) 原題はTransforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,

https://sdgs.un.org/2030agenda

4) Much more than a market – Speed, Security, Solidarity Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens (Enrico LETTA, April 2024),

https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf

5) The Future of European competitiveness (Mario DRAGHI, Sep 2024),

https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en

6) Align, Act, Accelerate – Research, Technology and Innovation to boost European Competitiveness, Publications Office of the European Union, Oct 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236

7) Europe’s Choice – Political Guidelines for the next European Commission 2024−2029, July 2024,

https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf

8) 欧州で急速に進む技術主権・デジタル主権確立の議論、産学官連携ジャーナル 2021年17巻3号 p. 20-25、

https://doi.org/10.1241/sangakukanjournal.17.3_20