- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00230

- 公開日: 2020.11.25

- 著者: 玉井 利明、林 和弘

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.6, No.4

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流

九州大学大学院工学研究院 応用化学部門 准教授/

国立研究開発法人 科学技術振興機構 さきがけ研究者

楊井 伸浩 氏インタビュー

-自ら厳しい挑戦を課し、自らのサイエンスを追求し、

実現させた異分野融合の背景を追う-

科学技術予測センター 上席研究官 林 和弘

2019年12月に「ナイスステップな研究者2019」に選定された楊井氏は、自らが学生時代に専攻してきた化学分野とは異なり、ポスドク時代に、物理分野に足を踏み込むとともに、さらに、海外という厳しいフィールドを選択した。そして、分野、言葉の壁を乗り越え、従来の専門分野を生かした分野融合に活路を見いだし、その後も、フォトン・アップコンバージョン注1に着目し、新たな手法を開発したり、新たな量子生命科学分野において、先駆的取組を進めたりするなど、幅広く御活躍されたことで選定された。

楊井氏は、2020年7月15日に開催された「ナイスステップな研究者2019」に選定された方からのオンライン講演会(第1回)にも御参加いただき、学生時代から現在まで、異分野融合や新手法開発等、新たなことに立ち向かってきた背景、その研究の概要などを分かりやすく説明いただいた(科学技術・学術政策研究所(NISTEP)のYou Tubeチャンネルにて公開中注2)。

今回のインタビューは、その講演会を踏まえ、2020年9月4日にWeb会議システムを用いてインタビューを実施し、講演会で語られなかった楊井氏の異分野融合という新たな挑戦の背景、成功の裏側、学生時代、現在の学生指導方針、今後の量子生命科学の道行き等について伺った。

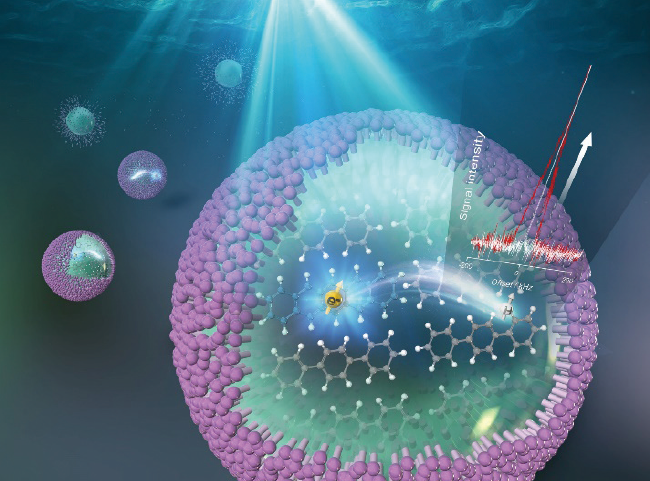

(楊井氏提供)

- 「ナイスステップな研究者」に選定されるきっかけとなった先生の研究について簡単に説明いただけますか。

まず、我々は材料化学者として、新しい材料を開発してこれまでにない物性や機能を実現して社会に還元することを目指しています。そして、分子が持つ光励起三重項という状態に着目して、これまでにない新しい機能を持つ分子、材料を設計し実現しようとしています。これまでの材料開発では世の中に存在しない何かオリジナルな分子をまず作ってその物性を測って新しい機能を得る手法が主流である中、機能をデザインして分子を作るのがポイントです。機能を発現するために必要な要素のみを残してそれ以外をそぎ落とした結果、誰でも知る非常にシンプルな分子になることもあります。そうなると有機合成化学の観点からは余り新しさはありませんが、我々は飽くまで新しい機能を発現することが自分たちの使命だと考えてまい進しています。

例えば、長波長の低エネルギー光を短波長の高エネルギー光に変換するフォトン・アップコンバージョンという現象があります。これまで使われていなかった低エネルギー光をアップコンバージョンにより使えるようにすることで、太陽電池や人工光合成の効率を向上させることが期待されています。また、生体透過性の高い近赤外光を体内でアップコンバージョンすることで、脳の機能を解明・制御するオプトジェネティクスへの応用が期待されています。これらの応用には低エネルギーの近赤外光をより高エネルギーの可視光にアップコンバージョンする必要がありますが、それは非常に困難でした。そこで我々は、基底状態から励起三重項状態への直接吸収を利用するという新しいメカニズムに基づきこの問題を解決し、分子系で目に見えない近赤外光を可視光に効率よくアップコンバージョンすることに初めて成功しました(図表1参照)。

また、光励起三重項を用い、医療・化学分野で用いられる核磁気共鳴画像法(MRI)や核磁気共鳴(NMR)分光法の感度を大幅に向上しうる超核偏極法の開発にも取り組んでいます。光励起三重項を用いることによって室温での高感度化が可能ですが、これまでの研究では主に密な結晶中でのみ高感度化が行われ、実際にMRIで観測したい生体分子を高感度化することは困難でした。この問題を解決するため、我々は例えばナノ材料の水中における高感度化を初めて達成し、今後はこれを生体分子の超高感度化につなげていきたいと考えています(図表2参照)。

異分野融合により誰もしないような挑戦をすることが自分には向いていた

- 楊井先生のこれまでの様子を見ると、海外で異分野に挑戦したり、全く新たな手法開発への挑戦したりするなど、あえて厳しい選択をされてきたように感じました。その背景には何があるのでしょうか。

他分野に飛び込むなど新しい挑戦をすることは常に善というわけではなく、一つのサイエンスをしっかり深めていくアプローチも非常に重要であると思っております。しかし、異分野融合により誰もしないような挑戦をすることで新しいものを見いだす方が自分に向いており、自分の力が発揮できると思い、行動力で勝負しているといった感じでしょうか。私は化学を専攻していますが、生物や物理の分野といった他の分野の勉強をするのが好きというのもあると思っております。

- そもそもなぜ化学を専攻されたのでしょうか。

もともと化学が好きだったというのはあると思います。ただ、学生のときに配属される研究室を選んだときも、割と感覚的であり、中身を余りよく分かっていなかったこともあろうとは思いますが、研究室の価値観、中身に共感したところがありました。だからといって、他の研究室について詳しく知っていたわけでもありません(笑)。

私もそうであったように、進路選択を悩んでいる高校生も多いと思いますが、自らの価値観を大切にして共感できるものを探すのも一つの考え方で、余り悩みすぎる必要はないのかなと思います。

ポスドクのときに、海外で異分野を選択した際、何でこんなところに来てしまったのかと思った

- 新たな挑戦を次々に行い、成功を収めてきたように見受けられたのですが、失敗した事例もあったのでしょうか。

例えば、ポスドクに行ったときにすごく大変でした。そこでソフトマター物理という物理の分野を選びましたが、自身が大学院時代に専攻してきた物性化学、化学の分野とは全く異なっており、何でこんなところに来たのかなと正直思いました。

内容が物理で分からない、さらに、英語も分からない。研究室で議論していることが何も分からなくて、本当にまずいと思いました。そこでもがきました。藤田嗣治注3が、西洋に行って衝撃を受けて、日本の浮世絵の手法や考え方を西洋画に持ち込んで、自らのオリジナルな世界を表現した、といったことがありましたが、当時は、自分をそれに重ねました。すなわち、自分のバックグランドであり、京都大学の北川進先生のところで学ばせてもらった多孔性金属錯体(MOF)を使うことにし、MOFの化学をソフトマター物理の世界に持ち込みました。すると、そんな世界から入ってきた人がいなかったので、物理としては決して新しいものを見つけられたわけではないが、一つの材料化学の分野と一つの物理の分野との間の誰も入り込んだことがないところに入り、新たな知見を得ることができたというのはありました。

- ポスドクになった後に、そうした気づきを得るまでにどのくらい時間がかかったのでしょうか。

テーマを決めるまでは数か月程度でしたが、当時はかなり追い詰められていたので、ものすごく長く感じました。

実はターニングポイントになった出張がありました。幾つかの研究グループが集まって、共同研究を進めようという会合がミシガンでありました。私の所属していた研究室も参加しており、そこでMOFを使った化学ベースのアイデアを発表したところ、参加者は物理の関係者が多かったのですが、そこでの食いつきが非常に良く、これはいけると思いました。これは自分しかできないし、その分野で材料を作れる人はいないし、自分がそこにいる存在意義を見いだすことができ、そのときは非常にほっとしました。

- そこに行きつくまでは、自分の中に秘めていた感じでしょうか。

米国に渡った当初はもっと根本的に分野を変えようと思っており、MOFをやるつもりはありませんでした。異分野で新しいアイデアを考えようと意気込んでいましたが、いろいろと考えて提案してもそもそも実現不可能又は、既に実施済みというものばかりでした。仕方がないのでひとまずは研究室の基本的な技術を学ぼうと、ポスドクの立場で米国に行っているにもかかわらず、現地の学部生のアルバイトに教えてもらいながら、ほんと自分は何をやってるんだろうと(笑)。その中で苦し紛れに、MOFをソフトマター分野に導入しようという先ほどのアイデアに思い至りました。

- 英語は障害にならなかったですか。

かなり障害でした。特に初めのころは分野が違って内容が分からない上に、言葉まで分からないので議論の中身が全く理解できませんでした。最後までネイティブのジョークは分からなかったですね(笑)。

そのときにショックだったのが、私がいた研究室には中国人の学生が多かったのですが、学生として長く米国にいるというのもあるとは思いますが彼らの言語能力がすごく高くて、ネイティブのジョークにも付いていってました。また、彼らの研究能力も非常に高くて、かなり衝撃的でした。それは日本にいては分からなかったことでした。私が出会った中では特に中国人が優秀であり、その後も米国のトップスクールでポストを取っています。

自分のサイエンスを見つけるために挑戦していかないといけない文化が学生時代の研究室にあった

- 楊井先生がチャレンジングであることの背景はどこにあるのでしょうか。

学生時代に御指導いただいた北川進先生の研究室(北川研)の文化によるところが大きいと思います。例えば、ポスドク先や留学先を選ぶときには、先輩が行った場所には行かない、先輩とは違う分野を選ぶべき、という空気がありました。それは当然先生とも違う分野を選ぶことになり、そうでないと自分のサイエンスを見つけることができない。そういう意味でも違うところに挑戦していかないといけないという文化がありました。そのため、研究室では私だけが変わったことをしたわけではなく、結果的に同じ分野に返ってきた人もいますが、完全に別の分野に行った人も結構いました。私にもそういう北川研の考え方が合っていたと思います。その指導法は、京都大学の学風もありますが、研究室として自由であり、学生たちが自ら考え行動するという空気がありました。

学生が自ら継続的に研究テーマを考えることによって、企業でも求められる人材育成ができている

- 諸先輩方の薫陶を受けながら御自身の研究グループはどのように運営されていますか。

今の職場に着任したころに感じたのは、学生たちはとても優秀ですが素直すぎるところがあるので、意識改革を行う必要があるということでした。その一つの取組として、テーマを自分で考えて提案するプロポーザル会を年に1、2回くらい開催することにしました。自分でテーマを考える難しさを体感できますし、学会一つ参加するのも、論文一本を読むのも自分のアイデアにしようとするかどうかで得られるものが大きく異なってくると思います。ですので、そのプロポーザル会を着任してからずっとやってきており、学生も良い意味で生意気になってきて頼もしく感じています。

プロポーザル会などで議論を交わす中で、これまで思いつかなかったアイデアがどんどん生まれてきます。そもそも自分一人で得られる発想というのは限られていますし、今回、「ナイスステップな研究者」に選定されたのも、良いチームを作ることができた結果として良い成果を得られたためと思っており、すばらしいメンバーに恵まれたことが大きいと思っています。

- 学生によっては、自由にさせることを厳しく感じる子もそれなりにいるのではありませんか。

中にはそれがきついという学生はいますが、企業に行ったとしても、事業の改善や新規事業開拓のために、自分で考え企画を出して通すというプロセスは同じであり、就職した卒業生もいいトレーニングだったと言ってくれました。もちろん初めは皆新しいアイデアを提案することはなかなかできませんが、4年生から毎年やっていると修士を出るころにはすごくいい提案をしてくれるようになり、とてもうれしいです。

- 最近は博士課程後期に進む学生は多いのですか。

私のグループでは博士課程後期に進む学生は多く、半分以上です。博士課程後期に行く学生に求めていることは、まずは与えられたテーマを達成する。その後、自らテーマを提案して形にする。そして、最後にテーマを後輩に与える。もちろん全ての過程において私も併走します。特に後輩にテーマを与えることは精神的にもきついのですが、後輩がメインで手を動かして、博士課程後期の学生は指導する立場になって、最後までやり遂げます。そこまで行くとアカデミアや企業を問わずどこに行ってもやっていけると思います。

- 博士課程修了後はアカデミアに残る方が多いのですか。

これまではほとんどおらず、皆企業に行って活躍してくれているのでうれしいのですが、アカデミアに残る人材も育成したいと思っており、そこは課題に思っています。就職活動をすると、希望する企業にすんなり決まるので、有り難いことに企業に求められているとは思います。今の博士課程3年生の学生はアカデミアに残ろうとしており、そういった人材も出始めてはいます。

日本学術振興会(JSPS)の制度がなければ、海外に行くことはなかった

- JSPSや文部科学省のプログラムによって海外派遣に2回行かれたようですが、その背景を教えてください。

非常に幸運でした。いずれも個人の申請ではなく、組織的海外派遣です。1回目は博士課程2年生の終わり頃に北川先生からお声がけを頂きました。自身は学位取得後は国内で異分野の研究室にポスドクで行こうかと思っており、正直海外で分野を変えるのはリスクが高すぎるため頭にありませんでした。

実際に訪問した海外の先生からしても、異分野だったので対応は厳しく、行って話をしたときも、初め先生から本気でWhy do you come here?と聞かれました。分野が違うと評価もできないため、どういった人間なのかについて聞かれたり、数日滞在して向こうのメンバーの一人一人と話をしたりした結果、認めていただき、JSPSが通らなくても雇うと言っていただきとてもうれしかったです。

この制度がなければ、海外にポスドクに行くことはなかったでしょう。異分野の海外の先生には学会でお会いすることもなく、学生がポスドク先を探すときに研究室から旅費を出すこともなく、先方から旅費を出してもらえることもありませんから。

2回目は九州大学に着任直後にも海外に派遣されたのですが、それも飽くまで大学から組織的海外派遣の話があってのことでした。せっかく行くのであれば、これからやろうとしている研究分野のトップの研究者に会おうと思い、フォトン・アップコンバージョン分野を牽引していた米国、イタリア、スイスの研究室を訪問してディスカッションさせていただき、結果、イタリアの方と共同研究に発展することができました。全く知識も技術もないフォトン・アップコンバージョンという異分野の研究を無事スタートすることができたのも、この海外派遣のおかげでした。

自分でお金をかき集めてまで海外に行くかというと、忙しいこともあり実際はかなり敷居が高く、難しかったと思います。チャレンジするための場を予算制度として用意してもらっていたのが良かったと思っており、本当に感謝しております。

博士課程進学によってどこでも活躍できる人材になれる、海外派遣によって今後闘うべき相手や共同研究を進める相手の考え方等を把握する上でも非常に大切

- 将来の進路を案じて博士課程に行くことを躊躇する学生が多いですが、そういった学生に対するメッセージと、また日本人は内向き志向とも言われる中で、海外に行くことに躊躇している方に対して、御自身の経験を通じたメッセージなどがあれば、お願いします。

学生に対しては、博士課程に進学することはしんどいけれども、やり遂げることによってどこでも活躍できるだけの力を身に付けられる人材になれると言っています。腰を据えて自分の力を磨くために、自分の時間を投資する価値は十二分にあると思います。

海外に行くことについては、インターネットが発達して情報入手やコミュニケーション自体はグローバルになっていますが、それでもその場に行く意味はすごくあると思っています。欧米でどのように予算を獲得し、どのようにテーマを決定し、どのように議論してまとめていくのか、どうやって共同研究を組んでやっているのかといったやり方を見ることは参考になります。より現実的なところを言えば、闘うべき相手を知らずして、闘えないというのがありますし、闘うべき海外の研究者がどういう考えをもって研究をしているかを見ることは大切です。もちろん闘うばかりではなく、一緒に共同研究をやっていこうとなったときに、相手の価値観や実際の研究の進め方を理解できるようになる点は非常に大きいと思っています。

化学で量子と生命現象を結ぶために異分野“突入”

- 最後に量子生命科学の展望について聞かせてください。

量子生命科学自体は大変広い概念ではありますが、量子コンピュータを始め、量子技術自体に飛躍的な発展が見込まれる中、それを生命科学に応用して理解しようというのは自然な流れだと思います。量子で生命を理解する、若しくは生命の中の新しい量子的な現象を見いだす、という二つの研究の方向性があります。これまで見えないものが見えるようになりますので、例えば、量子センシング技術を使って一つの細胞中の動きを調べようとする研究が進むなど、大きな発展が見込まれます。

とはいえ、私自身は量子生命科学自体を俯瞰できる専門性をもつというよりは、これまでと同じく異分野から飛び込んでいる状況です。その上で、私の観点からは、現在の量子生命科学の中にはまだ余り“化学”という概念が入っていないので、我々化学者の活躍できるチャンスが潜んでいると思っています。例えば、私が研究している、励起三重項を用いた超核偏極という現象自体は量子物理の世界で研究が進み原理の理解は進んでいますが、その原理を生命現象に応用してMRIに展開したり、あるいは高感度NMRの開発につなげたりするなどして、今まで見えなかった生命現象を見えるようにするにはまだ大きな隔たりがあります。物理や量子の世界は、単結晶や極低温など、技術や社会実装の観点からは特殊な条件を設定することが多いので、それを混とんとした生命現象につなぐのが化学の仕事だと思っています。私自身としては、三重項超核偏極の量子物理の中に化学を入れる、別の表現では三重項超核偏極の材料化学を探究して生命科学に貢献することを提案しており、幸い量子生命科学関係者からも好反応を頂いています。ただし、量子科学をそれなりに理解しないと入れない世界なので化学者には参入障壁が高いのも確かです。

- ソフトマター物理の世界に飛び込んだときと同じ流れのように見えますね。

そうですね、異分野に参入する際の障壁を何度か乗り越えた経験が生きていると思います。私は異分野融合というより異分野“突入”しているという感覚です。すなわち、お互いの相互理解を前提に連携や融合するというよりは、とにかく相手の土俵に飛び込んで、自分が貢献できる場を本気になって見いだす感じです。自分の土俵から動かず“我々はこれができるから何かあったら言ってね”と言うだけでは融合は進まないと思います。私は研究の半分くらいはその異分野突入を意識した活動に割いていて、本気で相手の土俵に突入するために基礎から勉強しています。これは実際相当大変ですし、飛び込んだ先の専門で例えば新しい物理を見いだすこともまずありませんが、本気で突入することで、物理や生命科学の中で化学の貢献できる場を見いだし、量子生命科学として両者を結びつけることができると思っています。そして、その中から新しい化学も見つかることになると信じています。

注1 低エネルギーの光を高エネルギーの光に変換する技術

注3 1886-1968、日本画の技法を西洋画に取り入れ、独自の画法を見いだし、フランスで高く評価された画家。