6. 科学技術の中長期的発展に係る俯瞰的予測調査

1. 調査研究の目的

本調査は、次期科学技術基本計画 (2006 〜 2010 年度) の検討における基礎資料を提供するとの目的のもと、今後 30 年間の技術発展を俯瞰的に展望した調査である。実施に当たっては、調査設計の段階から結果の随時提供まで、総合科学技術会議や文部科学省関係部局における基本計画関連の検討と直接的な連携が図られた。

2. 研究計画の概要

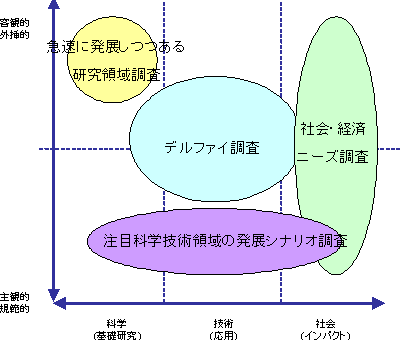

本調査は、平成 15 年度〜 16 年度にわたり科学技術振興調整費調査として実施された。調査は、「社会・経済ニーズ調査」、「急速に発展しつつある研究領域調査」、「注目科学技術領域の発展シナリオ調査」、「デルファイ調査」から構成される。客観的・外挿的予測から主観的・規範的予測までさまざまな手法を用いて、基礎科学から社会・経済ニーズに亘る広範な科学技術の発展動向を分析することにより、今後 30 年の科学技術を俯瞰的に捉えられる設計とした。

3. 進捗状況

(1) 社会経済ニーズ調査

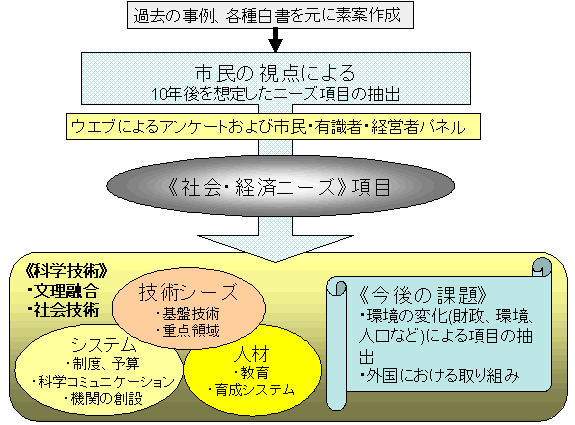

本調査では、今の生活において失いたくない「必須」のニーズと「ゆとり・贅沢」といったニーズを市民の視点で抽出し、そのニーズと科学技術との関係を把握することを目的とした。ウェブアンケートや関係者への聞き取り調査、また市民、経営者、有識者の各パネルから抽出した将来社会に向けたニーズ項目について、類似の内容を取りまとめ、12 のクラスターに集約した。これら 12 の将来に向けたニーズの中には、科学技術が深く関与してニーズを満たすことができる項目のみでなく、ⅩからⅫに見られるように、科学技術に加えて、その他の取り組みが必要な項目も存在する。

- Ⅰ. 科学技術の成果で日本が一目置かれる国であり続ける

- Ⅱ. 科学技術の未踏領域への挑戦で夢や希望を得る

- Ⅲ. 地球規模の問題の解決に積極的に貢献する

- Ⅳ. 新たな産業分野を開拓して、日本が経済的な国際的競争力を維持し続ける

- Ⅴ. 持続可能な社会システムを目指した新しい仕組みを構築する(都市と農村の連関・一次産業の保全を含む)

- Ⅵ. 社会の構造変化に対応する(少子・高齢化、人口減少に対応する)

- Ⅶ. 社会が平和で安全・安心に暮らせる(交通事故・犯罪・テロを回避する)

- Ⅷ. 災害に強い

- Ⅸ. 健康に生活できる

- Ⅹ. 個人の可能性が拡がって、生活の豊かさが実感できる

- Ⅺ. 誰もが家庭や社会でやりがいを持ってそれぞれの役割を担い、互いに助け合う

- Ⅻ. 子どもも大人も目的を持って学び、真の学力を養う

下図に本調査の結果と今後の課題の概要を示す。

今回の調査は、時代の潮流や将来の社会・経済的なリスク要因等、将来社会の前提条件については触れず、「継続性」と「向上」に対する意識を市民に対してアンケート調査した。また各パネルについては、「望まれる今後30年の理想社会」という条件で実施し、そこで抽出されたニーズ項目は、夢や希望に繋がるユートピア的な内容に加えて、現実の社会経済的課題に対応して生活環境の劣化への備えなどリアルな内容も含まれている。今後30年という前提は現在の状態が継続されるという条件の下に進められたが、30年の間に想定される突発的な出来事、例えば大地震や金融恐慌などの状況を適用することによって、ニーズ項目として提示される内容も大きく影響を受けることは明確である。

今回実施したインタビューやパネルの調査結果から抽出されたニーズ項目について、ニーズ分科会で検討した結果、次に示すような科学技術だけでは解決が困難なニーズ項目については、特に今後十分検討することが必要であるという意見が出された。

- Ø 科学技術を身近にする情報提供 (サイエンス・コミュニケーターの普及)

- Ø 企業が求める人材教育

- Ø 研究から商業へ移行する過程の補助

- Ø 社会ニーズを継続的に把握するメカニズムの整備 など

また、ニーズに対応する技術分野には、どのようなものがあるか試行的に実施した。ニーズ項目に重み付けを与えた3つの将来像ケースを設定すると、直接的寄与としては、健康を重視する場合には保健・医療分野というように、各項目に深く関わる分野がそれぞれ多く抽出された。一方、間接的寄与では、情報通信、エレクトロニクス、フロンティア、産業基盤、社会基盤分野の領域がいずれの将来社会像ケースにおいて共通に抽出された。つまり、これらの分野は基盤的性格を持ち、様々なニーズを満たすために必要とされるものであることを示唆している。

戦後、物が不足していた時代は、例えば医薬品の開発や食料不足における品種改良などに進められてきた研究開発は、まさしく国民のニーズに対応する技術だった。現在は以前と比べて物質的に豊かになり、また科学技術を取り巻く環境や国民の意識が今までとは変化し、将来はさらに変化することが想像される。ニーズアプローチですべての課題が解決するというわけではなく、科学技術が問題の解決に主導的な役割を果たす場合があり、市民が思いもかけなかったこと(潜在的なニーズ)が、科学技術によって実現している例も少なくないだろう。シーズ主導による科学技術の限界とニーズ主導による科学技術の限界のそれぞれについて十分な把握を行い、科学技術と社会の調和を検討していく必要がある。科学技術の推進におけるニーズアプローチの必要性の高まりとともに、社会・経済的なニーズを把握すること、そのニーズと科学技術の関係を明らかにすることが今後も重要となる。上記のいずれも手法が確立していないので、今回の調査ではいくつかの試行を行い、方法論の検討も実施した。今回の調査では、科学技術で解決できることも、科学技術だけでは解決できないことに対しても、多くのニーズ項目が提示された。従来からこのような分野を研究テーマとしている社会科学系研究に注目して、今回のような調査を中断することなく、継続して検討していくことが社会・経済ニーズ調査の基本であり、成果につながるかもしれない。今後、誰がどのようにどの組織でこのような調査を進めていくべきか、国民を中心として産学官一堂に会して問題提起し、次へのステップにする必要がある。

(2) 急速に発展しつつある研究領域調査

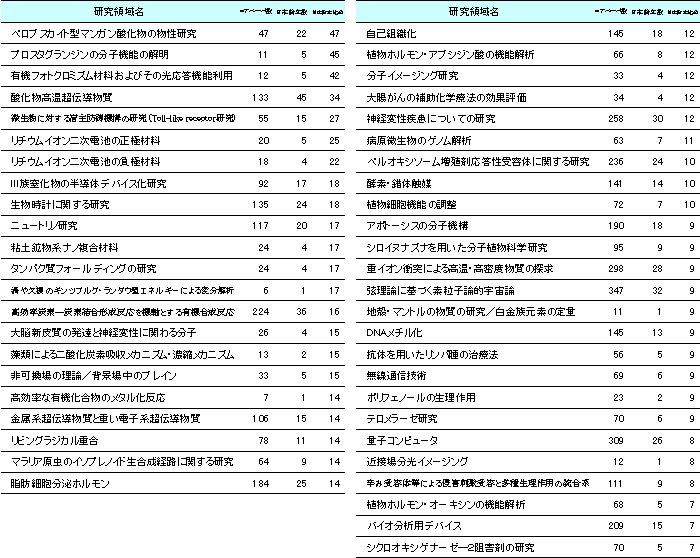

国際的な論文データベースを用い、過去数年間の被引用が特に多い論文 ('97 〜 '02 の 6 年間で約 4 万 5 千件) を対象に「共引用の強さ」(共に引用される度合いの大きな論文群はあるつながりを持つと考えられる) を指標としてグループ化を行い、それらの中で関連する論文が急速に増加している153の発展領域(研究が進展を見せているホットな領域)を抽出した。

これらの 153 の発展領域の中で、約3割の 54 領域が学際的・分野融合的領域であることが分 析から明らかになり、新たに台頭してくる研究領域においては、学際的・分野融合的領域が非常に重要であることが確認された。

また、153 発展領域の各々について、発展領域を構成するコアペーパ中の日本論文シェアを見ると (表 1 参照)、物理学、化学、植物・動物学の発展領域では、シェアが 7% 以上の領域が多数あり、日本の存在感が大きいことが分かった。一方、臨床医学、環境/生態学、工学の発展領域においては、シェアが 7% 以上の領域が少なく、日本の存在感は小さい。

学際的・分野融合的領域は日本の苦手とする領域とされているが、本調査においては学際的・分野融合的領域においても、7% 以上のシェアを持っている領域が多数見いだされた。これらの領域は物理、化学、植物・動物学など日本が強みを持つ分野に軸足を持つものが多い。従って、日本が強みを持つ分野で蓄積された人材や知識を活用し、既存の学問分野に留まらず新たな研究領域を開拓していく必要性が確認された。

(3) 注目科学技術領域の発展シナリオ調査

本調査は、専門家集団の集約意見であるデルファイ調査を補完するものとして、今回初めて試みられた調査である。

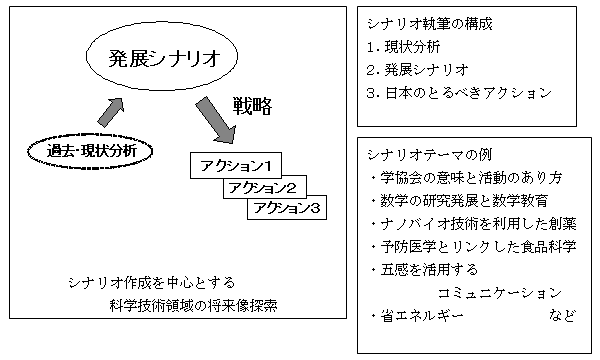

将来の科学技術政策に対する具体的な戦略・戦術を考えるために、これまでにも種々の調査が行われているが、その多くは過去・現在の状況分析をもとに個々の問題点を解決しようとするものであった。この場合には、想定される戦略 (将来のビジョン) が過去あるいは現在の問題への解決方法になり、戦術 (対策) が後手に回るという懸念がある。本調査では、将来ビジョンの不確定さという懸念をあえて容認したうえで、過去・現在の状況分析をもとに、まず将来の発展シナリオを描き、その発展シナリオに向けて日本のとるべきアクション (戦略・戦術) を引き出そうとする試みである。

本調査では、今後 10 〜 30 年程度を見通した場合に、社会・経済的な貢献が大きい科学技術領域、革新的な知識を生み出す可能性を持つ領域などを抽出し、それぞれについて卓越した個人の見識にもとづく発展のシナリオを作成することで、注目すべき科学技術領域の発展の方向性を明らかにしようとした。関連する学会などに幅広く推薦を求めて、各領域の第一人者 2 名を選定し、個人の専門家としての識見に基づく領域の発展シナリオの作成を依頼した。各シナリオの構成は、現状分析、発展シナリオ (将来の見通し) に加えて、日本のとるべきアクション、の 3 つから成っている。

結果的に、47 領域のテーマについて 85 編のシナリオが書かれた。これらに書かれた日本のとるべきアクションは、各領域の今後を考えるうえで貴重な意見と考えられる。また今後、このシナリオ調査をもとにワークショップを開催していく予定であり、さらに深い議論が成されると期待される。

(4) デルファイ調査

① 調査研究の目的

本調査の目的は、今後 30 年間の技術発展の方向性を俯瞰的に展望することである。調査対象は、技術中心であるが、基礎研究や社会へのインパクトも一部含む。多数の専門家の意見を収れんさせ、コンセンサス (平均的見解) を得ることに特徴がある。

② 研究計画の概要

本調査では、アンケート集計結果を示しつつ同じ質問を繰り返して回答者に再考を促す方法 (デルファイ法) を用いて、専門家の意見を収れんさせる。1970 年以来 7 回の調査を行っており、今回は 8 回目に当たる。

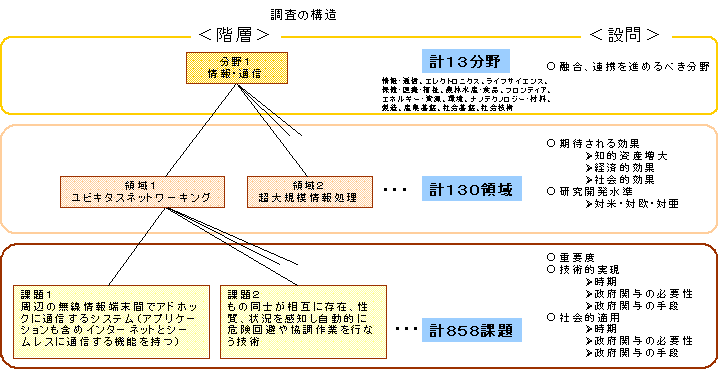

今回の調査では、新たな設計を導入した。第一は、「分野 - 領域 - 課題」という階層構造である。これまでの「分野 - 課題」の間に領域 (関連する技術群) の概念を導入したことにより、技術発展を点ではなく面で捉えることが可能となった。第二は、発展段階ごと (技術的実現、社会適用) の設問設定である。これにより、技術発展段階に応じた施策検討に資する情報を得ることができる。

まず、設定した 13 分野ごとの分科会において、総計 130 領域、858 課題を設定した。2004 年 9 月及び 12 月に専門家へのアンケートを実施し、2239 名 (うち、企業 27%、大学 45%、公的研究機関 19%) から回答を得た。回収率は、63% (1 回目)、84% (2 回目) である。調査の構造を下図に示す。

以下に主な結果を述べる。

- 重要度の高い上位 100 課題の推移を見ると、前回調査 (2000 年) に比べ、災害関連の課題数が大きく増加している。また、人材関連 (人材流動、技能伝達、教育、女性の社会参加支援) の課題や、これまでの区分に収まらないナノテクノロジー関連の課題が目立つ。

- 取り上げた課題の技術的実現時期は、2015 年前後に集中している。しかし、分野により傾向が異なり、ライフサイエンス分野、エネルギー・資源分野には、技術的実現が遅く、社会的適用までの期間も長い課題が多い。一方、産業基盤分野、社会基盤分野などは 10 年以内に実現する課題が多い。情報・通信分野、エレクトロニクス分野、保健・医療・福祉分野の課題は、全般傾向と比べ、社会的適用までの期間が短い傾向にある。

- 我が国の研究開発水準を見ると、ほとんどの分野で 5 年前よりは改善しているものの、欧米に優る領域は3割弱 (エレクトロニクス、ナノテクノロジー・材料、製造分野など) に留まる。ライフサイエンス分野、フロンティア分野、農林水産・食品分野の領域の水準は対欧米に劣る。アジアとの差は全般的に縮小傾向にある。

- 研究開発促進に有効な政府の手段は、分野により異なる。人材育成が重要とされるのは、ライフサイエンス、保健・医療・福祉、フロンティア、環境、産業基盤分野であり、産学官・分野間の連携強化が必要とされるのは、エレクトロニクス、農林水産・食品、ナノテクノロジー・材料、製造、社会基盤分野である。研究開発資金の拡充はほとんどの分野で有効とされている。

- 今後融合・連携を進めるべき分野を見ると、今後 10 年間では、情報通信、環境、社会技術分野が融合・連携の中心となっている。10 年後以降では、環境、ライフサイエンス、社会技術、エネルギー・資源分野が融合・連携の中心になると考えられている。

4. 特記事項

特になし

5. 論文公表等の研究活動

- [1] NISTEP REPORT No.94「科学技術の中長期発展に係る俯瞰的予測調査 社会・経済ニーズ調査」、No.95「同 急速に発展しつつある研究領域調査」、No.96「同 注目科学技術領域の発展シナリオ調査」、No.97「同 デルファイ調査」、No.98「同 概要版」(2005 年 5 月)

- [2] NISTEP REPORT No.99「我が国における科学技術の現状と今後の発展の方向性 - 基本計画レビュー調査及び俯瞰的予測調査による分野・領域の総合分析 -」(2005 年 5 月)

- [3] 2005 年 2 月 20 日 2005 AAAS Annual Meeting にて口頭発表「The Evolutionary Foresight Process and Its Application to Agenda-Setting for S&T Policy - A New Multi-Methodology Foresight -」(奥和田久美)