5. 基本計画レビュー

基本計画の達成効果の評価のための調査 (科学技術振興調整費)

1. 経緯

わが国の科学技術政策は、5年毎に策定される科学技術基本計画に基づき推進されており、1996 年 7 月に第 1 期基本計画が策定され、2005年度は第 2 期基本計画の最終年である。総合科学技術会議をはじめとした行政部局等においては、第 3 期基本計画の策定のための議論が開始されているが、これに先立ち、科学技術政策研究所では、行政部局等における本議論に資するべく、第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画の達成効果等について様々な視点からの調査・分析を行う「基本計画の達成効果の評価のための調査」を2003〜2004 年度の2ヶ年にわたり、科学技術振興調整費を活用し、実施した。

2. 調査の目的

上記の経緯を踏まえ、本調査は、第 1 期及び第 2 期基本計画の達成状況・達成効果の評価に資することを目的とする。具体的には、これまでの研究開発投資の実態や投資の有効性を検証するとともに、研究開発システムの具体的内容、実績を把握、整理して、その定着状況、効果等を評価し、さらに、これらの問題点や経済社会等に与えた影響を明らかにする。また、主要国地域との比較分析を行い、我が国が今後取り組むべき問題点を明らかにする。

調査項目として、目的に沿って以下の8項目が立てられた。

- (1) 基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析

- (2) 基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況

- (3) 科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点

- (4) 産学官連携・地域イノベーション振興関連施策の達成効果及び問題点

- (5) 科学技術研究のアウトプット(論文・特許)の定量的・定性的評価

- (6) 科学技術振興による経済・社会・国民生活への寄与の定性的評価分析

- (7) 基本計画の成果の内容分析

- (8) 主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析

上記調査項目の具体的な目的、内容、進捗状況等については、次ページからの詳細な報告があるので、このページでは省略する。

3. 調査の実施体制

本調査は、科学技術政策研究所内に基本計画レビュー調査プロジェクトチームを設置し、横断的に取り組んだ。また、科学技術政策研究所を中核機関として、その下に株式会社三菱総合研究所及び株式会社日本総合研究所が参加し、コンソーシアムを形成するとともに、学識経験者からなる「推進委員会」を設置し、推進委員会の指導の下、一体的に調査を推進した。なお、2004 年度中には推進委員会を2回開催した。調査実施に当たっては、日本学術会議、社団法人日本工学アカデミー、研究・技術計画学会等の協力のほか、関係専門家の幅広い参画をいただいた。

4. 論文公表等の研究活動

- [1] 「基本計画の達成効果の評価のための調査 - 平成 15 年度における主な成果 -」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.74)

- [2] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析: 平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.75)

- [3] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況: 平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.76)

- [4] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点:平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.77)

- [5] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要な産学官連携・地域イノベーション振興の達成効果及び問題点:平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.78)

- [6] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術研究のアウトプットの定量的及び定性的評価: 平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.79)

- [7] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術振興による経済・社会・国民生活への寄与の定性的評価・分析:平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.80)

- [8] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析: 平成 15 年度調査報告書」(2004 年 5 月、科学技術政策研究所・㈱日本総合研究所 NISTEP REPORT No.81)

- [9] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 国際ワークショップ開催報告」(2004 年 12 月、文部科学省科学技術政策研究所第3調査研究グループ 調査資料 No.111)

- [10] 「基本計画の達成効果の評価のための調査 -主な成果-」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.83)

- [11] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.84)

- [12] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.85)

- [13] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.86)

- [14] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要な産学官連携・地域イノベーション振興の達成効果及び問題点」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.87)

- [15] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術研究のアウトプットの定量的及び定性的評価」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.88)

- [16] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術振興による経済・社会・国民生活への寄与の定性的評価・分析」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所 NISTEP REPORT No.89)

- [17] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 基本計画の成果の内容分析:我が国の研究活動のベンチマーキング」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱三菱総合研究所・㈱日本総合研究所 NISTEP REPORT No.90)

- [18] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 主要国における政策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱日本総合研究所 NISTEP REPORT No.91)

- [19] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術人材の活動実態に関する日米比較分析 〜博士号取得者のキャリアパス〜」(2005 年 3 月、科学技術政策研究所・㈱日本総合研究所 NISTEP REPORT No.92)

研究課題 (サブテーマ①)

第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析

1. 調査研究の目的

本調査は、科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容を詳しく分析し、科学技術基本計画の達成状況を把握するための基礎資料とすることを目的とする。

このため、本調査では第 1 期科学技術基本計画期間 (平成 8〜12 年度) 及び第 2 期科学技 術基本計画期間 (平成 13 年度〜) における科学技術関係経費、さらに基本計画策定以前からの拡充の状況を比較するため、基本計画以前の5年間 (平成 3〜7 年度) の科学技術関係経費の内訳について把握する。

2. 調査研究計画の概要

- ① 科学技術関係経費の項目分類基準の設定

科学技術関係経費の内訳把握のため、費目別・施策領域別・分野別の内容分析に必要とされるデータ・情報の収集及び利用の可能性を吟味し、収集するデータ・情報の項目分類基準を設定する。 - ② 科学技術関係経費に関するデータ・情報の収集と整理

科学技術関係経費の項目分類基準の設定に基づき、データ・情報を収集し、予算データベースを作成する。 - ③ 科学技術関係経費の内容分析

科学技術関係経費内訳の使途別・研究分野別・施策領域別等、基本計画との関係において分析する。

3. 進捗状況

平成 15 年度は、科学技術関係経費の項目分類基準を設定し、科学技術関係経費に関するデータ・情報を収集し、予算データベースを作成した。平成 3 年度から 15 年度当初までのデータについてほぼ収集した。主な予算分析としては、科学技術関係経費の推移と内訳、主要政策項目に関する分析、研究の性格別 (基礎・応用・開発) 分析、重点分野 (ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料等) の分析、競争的資金の分析等を実施し、基礎研究や重点4分野が高まる傾向にあること等を示した。

平成 16 年度は、引き続き15 年度に収集したデータを最新年に更新するとともに、基本計画との関係において予算分析を実施する中で、基礎研究や大学の内訳の詳細等、主要な施策について詳細分析を実施するとともに、他のサブテーマとのクロス分析、マネジメント上の問題点分析等を実施した。

4. その他

国の研究費予算に関して、研究の性格別分類と重点分野の分類において、基本計画策定以前の平成 3 年度からの分類結果を示したところは、国内で初めてである。

5.論文公表等の研究活動

- [1] NISTEP REPORT No.75「第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析」 2004 年 5 月

- [2] 川崎弘嗣、富澤宏之、近藤正幸、吉村哲哉、河村憲子、「科学技術基本計画の主要政策における科学技術関係経費の投資分析」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集, pp.71 - 74, 2004 年 10 月.

- [3] NISTEP REPORT No.84「第 1 期及び第 2 期期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資の内容分析」 2005 年 3 月

研究課題 (サブテーマ②)

第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況評価 (基本計画レビュー)

1. 調査研究の目的

本調査では、科学技術基本計画 (第 1 期及び第 2 期) において、定量目標の明示された施策の達成状況を評価することを目的とする。そのため、具体的な指標を設定した後、数値データ及び情報を収集・整理し、サブテーマ① 及び⑤ とのクロス分析による施策毎の評価を行う。

2. 研究計画の概要

- ① 指標の設定

定量目標が明示された施策に加えて、定量的な判断が可能な内容を含む施策を抽出し、指標を設定する。 - ② 数値データ及び定量目標設定の関連情報の収集・整理

サブテーマ① の調査対象期間について、設定した指標の数値データを収集し整理する。 - ③ 達成状況評価

収集した数値データと関連情報から、定量目標に対する達成状況、及び基本計画前後の達成状況を該当施策毎に評価する。

3. 進捗状況

平成 3 年度以降を中心にデータ収集及び以下の評価を行った。

- 定量目標が明示された施策の数データからみた達成状況評価

- 定量的な状況把握が可能な施策の数値データからみた基本計画前後の達成状況評価

また、科学技術関係人材育成関連プログラムの数値データと関連情報をサブテーマ③ に、産学官連携・地域イノベーション振興の数値データと関連情報をサブテーマ④ にそれぞれ活用したほか、クロス分析を行った。

4. 特記事項

特になし。

5. 論文公表等の研究活動

- [1] 「第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況 平成 15 年度報告書」 NISTEP REPORT No.76 (2004 年 5 月)

- [2] 「第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画において定量目標の明示された施策の達成状況 報告書」 NISTEP REPORT No.85 (2005 年 3 月)

研究課題 (サブテーマ③)

主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点(基本計画レビュー)

1. 調査研究の目的

第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画においては、科学技術人材の養成と確保についても主要なテーマとして位置付けられ、任期付任用制をはじめ様々な施策が講じられてきたところであるが、その達成効果、影響及び問題点についての本格的なフォローアップ調査は必ずしも十分には行われてこなかった。このような状況のなかで、第 1 期科学技術基本計画及び計画実施期間の後半を迎えた第 2 期科学技術基本計画を体系的に分析・評価することは、今後の第 2 期科学技術基本計画に基づくプログラムの着実な実施や、第 3 期科学技術基本計画の策定プロセスをより効果的かつ適切に進めるために必要不可欠であるということができる。

本調査は、上記のような問題意識のもと、科学技術基本計画の施策領域のうち、特に科学技術人材の養成と確保に焦点をあて、その達成状況を確認するとともに、達成効果を把握し、その評価に資することを目的として実施する。

2. 研究計画の概要

- (1) 科学技術関係人材に関する施策領域の整理・分類 (主に平成 15 年度)

- (2) 科学技術人材に関する基礎的状況の把握 (平成 15 年度、16 年度)

- (3) 詳細調査領域の選定と調査仮説の設定 (平成 15 年度)

- (4) プログラム実施主体からみた達成効果の調査 (主に平成 15 年度)

- (5) プログラムの対象本人からみた達成状況の調査 (平成 16 年度)

- (6) 達成効果の総合的評価及び今後の継続的評価手法の検討 (平成 16 年度)

3. 進捗状況

- (1) 科学技術関係人材に関する施策領域の整理・分類 (主に平成 15 年度)

科学技術基本計画 (以下「基本計画」という) の記述を精査し、人材育成に関する記述を特定した。次にそれらを施策の目的、施策が対象とする人材等の観点から分類、整理した。 - (2) 科学技術人材に関する基礎的状況の把握 (平成 15 年度、16 年度)

基本計画で言及された事項のうち人材関連施策に関する基礎的情報を各種統計資料、公開資料から収集し、達成状況として取りまとめた。 - (3) 詳細調査領域の選定と調査仮説の設定 (平成 15 年度)

基本計画の記述の整理・分類によって得られた施策領域から、第 1 期、第 2 期を通じて実施されたプログラム、実施主体及び実施対象の範囲が広いプログラムとして研究人材の流動性、若手研究者の養成と自立支援、研究人材の多様なキャリアパス、研究開発マネジメント、研究支援を詳細調査領域として選定し、調査を行う上での視点及び問題意識を調査仮説として設定した。 - (4) プログラム実施主体からみた達成効果の調査 (主に平成 15 年度)

詳細調査領域における施策実施状況を広範に把握するため、プログラム実施主体 (研究機関の研究マネージャー等) に対して、インタビュー及びアンケート調査を実施し、研究人材を取り巻く環境の現状、課題及びそれらに対する考え方を把握・分析した。 - (5) プログラムの対象本人からみた達成状況の調査 (平成 16 年度)

プログラムの対象となった科学技術関係人材(研究者、ポストドクター、博士課程学生及び研究支援者)に対して、インタビュー及びアンケート調査を実施し、各種人材関連施策の実施状況、機関間移動の状況等を把握・分析した。 - (6) 達成効果の総合的評価及び今後の継続的評価手法の検討 (平成 16 年度)

平成 15 年度及び 16 年度の調査結果を踏まえ、基本計画における人材関連プログラムの達成状況を総合的に評価するとともに、今後、人材関連施策の達成状況を継続的に把握・評価する上で有用な項目等をまとめた。

4. 特記事項

特になし。

5. 論文公表等の研究活動

- [1] 「主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点 平成 15 年度報告書」NISTEP REPORT No.77 (2004 年 5 月公刊)

- [2] 「主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点 報告書」NISTEP REPORT No.86 (2005 年 3 月公刊)

研究課題 (サブテーマ④)

主要な産学官連携・地域イノベーション振興の達成効果及び問題点(基本計画レビュー調査)

1. 調査研究の目的

科学技術基本計画の主要施策領域として、「産学官連携・地域イノベーション振興」に関する施策、事業、制度の達成効果を分析し、課題やその対応の方向性について調査・分析を行う。単一の施策・事業・制度を評価するだけではなく、複数の施策・事業・制度の補完関係についても評価の対象として捉える。

2. 調査研究計画の概要

大学・企業間の関係、公的施策の効果について、大学発特許及び企業の連携への取組み状況の分析を通じて検証するとともに、産学官連携の新たな方向性について、今後の大学TLOをはじめとする産学官連携推進機関のあり方等に係る分析、考察を通じて明らかにした。

産学官連携・地域イノベーション振興に関する基礎データ(施策・事業・制度の実績データ、施策・事業・制度に関連する機関の統計データ、各地域の企業、起業家に関する統計データ、国立大学等における産学共同研究に関するデータ等)を地方自治体等から収集・整理した。

また、施策・事業・制度に参加した産学官の各分野のメンバーにヒアリング、質問紙調査を実施し、定性的な施策・事業・制度の達成効果を調査・分析するとともに、具体的な事例に基づいて施策・事業・制度の問題点を抽出した。

3. 進捗状況

大学、独立行政法人研究機関、企業(大企業、研究開発型中小企業、ベンチャー企業)、地方自治体(都道府県、政令指定都市、人口5万人以上の市)、関係機関(産学公連携推進機関、商工会議所)等を対象にし、「産学官連携・地域イノベーション振興施策の進展状況に関する質問票調査(有効回収数2,026)を実施した。当該調査結果から、産学官連携・地域イノベーション振興に関する施策・制度の進展状況の把握と2003 年度に大学、研究機関、企業、自治体、関係機関等を対象としてヒアリングを中心に実施した調査から得られた仮説の検証を行った。

また、2004 年度に第3調査研究グループが構築した地域科学技術・イノベーション総合指標からみた地域的特徴を定量データにより明らかにするとともに、産学官連携・地域イノベーション振興の課題と展望を明示した。

4. 論文公表等の研究活動

- [1] 「主要な産学官連携・地域イノベーション振興の達成効果及び問題点 平成 15 年度報告書」 NISTEP REPORT No.78 (2004 年 5 月公刊)

- [2] 「主要な産学官連携・地域イノベーション振興の達成効果及び問題点 報告書」NISTEP REPORT No.87 (2005 年 3 月公刊)

研究課題 (サブテーマ⑤)

科学技術研究のアウトプットの定量的及び定性的評価

1. 調査研究の目的

論文や特許等の研究開発アウトプットを定量的に分析することにより、科学技術基本計画(以下、基本計画と略記)のもとでの研究開発活動を統計的かつ体系的に把握するとともに、基本計画が日本の研究開発システムに与えた影響を明らかにすることを目的とする。

2. 調査研究計画の概要

基本計画の期間以降、日本の研究機関・大学・企業等による論文や特許が量的にどの程度変化したか、分野別にはどのような量的変化があったか、それらの被引用度が変化したか、等について分析する。また、マクロな定量データだけでなく、研究開発アウトプットの構造的な変化についても分析し、それを通じて我が国の研究開発システムの変化を明らかにする。

3. 進捗状況

基本計画のもとでの論文生産性の変化を日本の大学部門について調べ、大学部門における論文の数量的な生産性が上昇してきたことを示した。また、統計の範囲や調査方法の違いを考慮して日本と米国の論文生産性を比較した。

研究開発アウトプットの構造分析を行うための「マルチレベル構造分析用データベース」の構築を昨年度より引き続き行ない、個別大学等の論文数等の時系列データを作成し、地方大学等、従来、論文発表数の小さかった大学等の論文数の伸びが相対的に大きいことを明らかにした。また、日本だけでなく主要国についてセクター別(組織種類別)の論文数、被引用頻度ランク別の論文数、等を分析した。

論文データベースに基づく定量的分析を補うための定量的・定性的分析を行なうために、被引用度上位10%論文の著者に対して質問票を送付し、論文データベースからは得られない情報を収集するとともに、政策や日本の研究開発水準についての意見を調査した。

科学論文と特許の関係を明らかにするため、サイエンスリンケージ指標を分析するとともに、有力特許に引用された科学論文のリストを作成して分析し、過去の日本の科学研究が世界の特許技術に一定の影響を与えていることを示した。

4. その他特記事項

論文生産性の分析結果は新聞で報道されるなど、大きな注目を集めた。

5. 論文公表等の研究活動

- [1] NISTEP REPORT No.79、「基本計画の達成効果の評価のための調査 - 科学技術研究のアウトプットの定量的及び定性的評価 - (平成 15 年度調査報告書)」(平成 15 年度〜16 年度科学技術振興調整費調査研究報告書)、2004 年 5 月.

- [2] 近藤正幸、富澤宏之、上野泉、「日本の特許出願グローバル戦略」、日本知財学会第 2 回年次学術研究発表会・講演要旨集、pp.318 - 321, 2004 年 7 月.

- [3] Diana Hicks, Hiroyuki Tomizawa, Yoshiko Saitoh, Shinichi Kobayashi, "Bibliometric techniques in the evaluation of federally funded research in the United States," Research Evaluation, Vol. 13, number 2, August 2004, pp.78-86.

- [4] 近藤正幸、富澤宏之、「マクロデータからみた2000年代の日米の科学技術戦略」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集、pp.63 - 66, 2004 年 10 月.

- [5] 上野泉、富澤宏之、近藤正幸、「韓国における研究開発活動の活発化についての一考察」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集、pp.75 - 78, 2004 年 10 月.

- [6] 上野泉、富澤宏之、近藤正幸、「中国における研究開発活動の活発化についての一考察」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集、pp.79 - 82, 2004 年 10 月.

- [7] 富澤宏之、林隆之、近藤正幸、「科学技術基本計画の影響に関する計量文献学的データによるマルチレベル構造分析 (1)」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集、pp.87 - 90, 2004 年 10 月.

- [8] 林隆之、富澤宏之、近藤正幸、「科学技術基本計画の影響に関する計量文献学的データによるマルチレベル構造分析 (2)」、研究・技術計画学会第 19 回年次学術大会・講演要旨集、pp.91 - 94, 2004 年 10 月.

- [9] NISTEP REPORT No.88、「基本計画の達成効果の評価のための調査 - 科学技術研究のアウトプットの定量的及び定性的評価 - (報告書)」 (平成 15 年度〜 16 年度科学技術振興調整費調査研究報告書)、2005 年 3 月.

研究課題 (サブテーマ⑥)

科学技術振興による経済・社会・国民生活への寄与の定量的評価・分析

1. 調査研究の目的

本調査の目的は、科学技術振興に向けた取り組みが、経済・社会・国民生活にもたらしたインパクトを計測するとともに、インパクト実現の過程において有効であった公的研究開発・支援の寄与を分析することによって、今後の科学技術振興における公的研究開発・支援のあり方を検討する際に役立つ資料を構築することである。

科学技術振興は、特定の科学技術領域に限定しても、長期間にわたる研究開発投資や市場開拓への条件整備など多様な施策が関連する。そこで、本調査では一つ一つの施策効果でなく、個別の技術に着目して、その技術がもたらすインパクトの内容を把握し、さらには技術がインパクトを実現するまでの過程において公的研究開発・支援が果たした役割を検証することを目指した。

2. 調査研究計画の概要

第 2 期科学技術基本計画で定められた8分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、製造技術、社会基盤、フロンティア)に関連する310技術を抽出し、アンケート調査を通じて、技術のもたらすインパクトの俯瞰的な分析を試みた。次に、アンケート結果を踏まえて技術を選定し、技術を起点とした事例分析を実施した。8分野のそれぞれについて、過去10年程度の間に実現し、インパクトを既にもたらしている技術(実現技術)を2事例、今後10年程度の間に実現し、今後インパクトをもたらすと考えられる技術(未実現技術)を2事例抽出し、計32技術を事例分析の対象とした。

事例分析に際しては、関係者へのインタビューにより、技術のもたらした(もしくは、今後もたらすと考えられる)インパクトおよびインパクトの実現過程を包括的に把握し、その過程における公的研究開発・支援の位置づけを明らかにするという手法をとった。

3. 結果の概要

(技術のもたらすインパクト)

事例分析やアンケート調査から、8分野に関連する技術は経済・社会・国民生活に対して、多種多様な形で、経済、社会、国民生活に対して大きなインパクトをもたらしている(あるいは期待される)ことが確認された。なお、インパクトの実現までのタイムラグの分析から、技術シーズの発明・発見が経済、社会、国民生活へインパクトをもたらすまでに長期間かつ一定でないタイムラグが存在することが分かった。加えて、技術シーズの発明・発見や科学技術の進展が、当初意図しているものとは異なるインパクトをもたらした事例があることを確認した。

(インパクト実現に対する公的研究開発・支援の寄与)

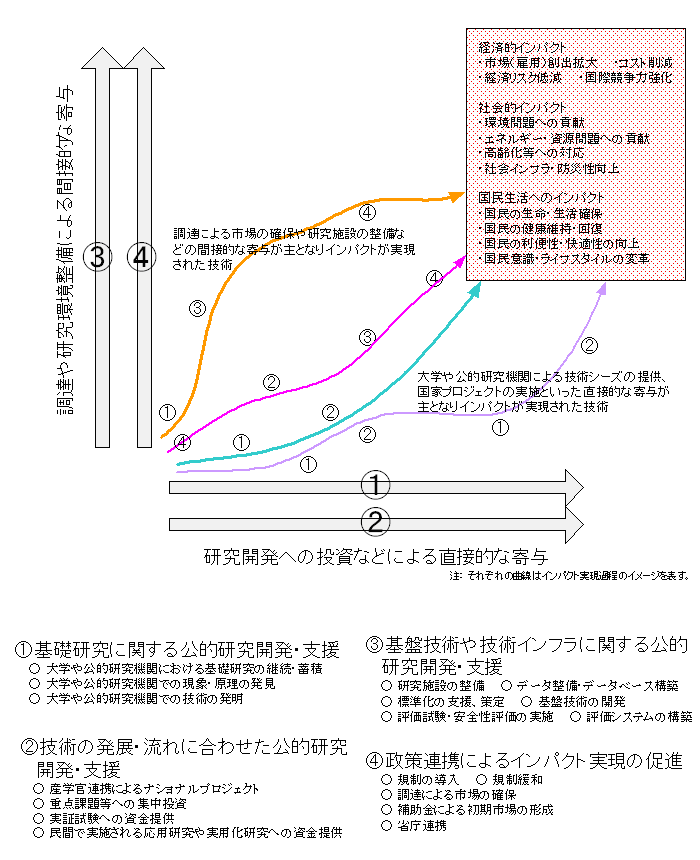

32 事例に対するインパクト実現過程の詳細な分析の結果、科学技術の進展、インパクト実現に対する公的研究開発・支援の寄与として、図表1に示した① 〜④ が特徴的に見いだされた。技術のインパクト実現までの過程においては、研究開発への投資のような直接的な寄与(下記① 、②)のみでなく、調達や研究基盤整備といった間接的な寄与(下記③ 、④)も公的部門の役割として重要であることが明らかになった。

これらの、公的研究開発・支援については、事例分析の対象とした技術の性格に応じて関与の仕方は異なるが、32事例のうち24事例では、上記① 〜④ のいずれかの大きな寄与があり、7 事例では中程度の寄与が見られた。このことから、公的研究開発・支援が科学技術の進展および技術のインパクト実現過程において、重要な機能を果たしていることが確認された。

研究課題 (サブテーマ⑦)

我が国の研究活動のベンチマーキング

1. 調査研究の目的

我が国で科学技術基本計画が制定され、10年を迎えようとしている。第 2 期科学技術基本計画では、優先的に推進すべき科学技術分野が明示され、研究開発資源の重点化が行なわれている。このような施策が我が国の研究開発能力に対してどのような影響を与えたかを把握し、次期基本計画をより良いものにしていく必要がある。第 3 期科学技術基本計画の策定を目前に控え、第 1 期および第 2 期の科学技術基本計画についての体系的な分析や評価が求められている。

かかる問題意識に立って、本調査「我が国の研究活動のベンチマーキング」は、「基本計画の達成効果の評価のための調査」の一環として、世界の中での日本の研究活動の位置および特徴がどのように変化してきたかを把握すること、また第 1 期および第 2 期の科学技術基本計画中の政府研究開発費の主な投資先であった国公立大学および公的研究機関における代表的な成果をあきらかにすることを目的として実施された。

2. 研究計画の概要

本調査は、平成 16 年度、科学技術振興調整費に基づき実施したものである。調査した項目は以下のとおりである。なお、総合的な論文生産の分析およびレビュー論文の分析は、Thomson Scientific 社 Science Citation Indicators (CD-ROM) を科学技術政策研究所にて集計し、分析した。

● 総合的な論文生産の分析

論文を、研究者・科学者の研究活動を表す一つの定量的な指標と考え、論文の「量」と「質 (被引用回数が各分野でトップ 10% に含まれる論文)」を国別・分野別に時系列分析した。

● レビュー論文の分析

レビュー論文は、多くの場合エディターにより、ある研究領域の概観を記すのにふさわしいと考えられる研究者・科学者が指名される。レビュー論文の執筆者数を、研究活動の「質」を表す一つの定量的指標として、分析した。また、レビュー論文が引用する論文はある研究領域の概観する上で必要と評価された論文と考えられることから、研究活動の「質」を表す一つの定量的指標として、分析した。

● 欧米の代表的研究者の日本に対する評価の分析

各分野における日本の研究活動が海外のトップクラスの科学者・研究者からどのように評価されているのかをアメリカおよび欧州で調査した。アメリカは、㈱三菱総合研究所(米国での具体的な調査はRANDコーポレーションが担当)が実施した。また、欧州編は、㈱日本総合研究所(欧州での具体的な調査は英国マンチェスター大学のPRESTが担当)が実施した。

● 国公立大学および公的研究機関の代表的研究成果の調査

機関としてのミッション型の成果も研究者個人に由来する研究開発成果も、すべて当該機関に所属する上で成されたものと仮定し、機関別に各機関の代表者から回答を回収した。具体的には、成果名に加え、それらの成果がもたらした意義(複数回答可)、これらの意義が第 1 期及び第 2 期基本計画期間に実現したものか、今後に期待されるものかなどについて回答を求めた。なお、回答の有無、回答件数、詳細データ付属等はすべて各機関の判断によるものである。

3. 調査研究の結果

- ① 論文数は1980年代から一貫して増加している。論文のシェアは、1980年代の世界第4位から、現在ではアメリカに次ぐ世界第2位となり、ここ数年は安定している。

- ② 論文の「質」の指標となる被引用数トップ10%論文におけるシェアは持続的な上昇傾向にあるが、アメリカはもとより、イギリス、ドイツにもはまだ差を開けられている。これからの 10年は「質」の向上が大きな課題であろう。この意味で、90年代のドイツの急激な質の面の向上を分析する必要がある。日本全体としての「質」として被引用数トップ10%論文におけるシェアを上昇させることを考えるならば、世界の論文の過半数を臨床医学および基礎生物学が占めていることを考慮しなければならない。

- ③ 分野別バランスの国際比較では、日本は、化学、材料科学、物理学のウェイトが高く、計算機科学、数学、環境・生態学、地球科学、臨床医学が低いというポートフォリオを有している。これは、基礎生物学、臨床医学などのウェイトが高いアメリカ、イギリスとは異なる。一方、中国、韓国は、日本と同様のポートフォリオを有している。

- ④ 日本の20年間の研究分野別の動向をみると、材料科学、物理学、化学は「量」「質」ともに他の分野をリードしている。また、免疫学、分子生物学・遺伝学の「質」の向上が著しい。一方、環境・生態学、数学、計算機科学、地球科学のポジションは相対的に低い。強い分野をさらに強化するか、もしくは、弱点を補強するか、③ の点も含め判断をすべき時期にきている。

- ⑤ レビュー論文シェアは世界第5位、またレビュー論文に引用される論文におけるシェアは世界第4位である。1980年代から一貫してシェアは、増加傾向ではあるが、全論文シェアおよびトップ10%論文シェアと比較すると低いレベルにある。レビュー論文の執筆者として指名されるほどの存在感を持つ研究者の層がまだ薄い可能性がある。

- ⑥ 海外のトップクラスの研究者からみた日本の研究活動は、「世界的リーダーである」や「優れており、手堅く、信頼できるものである」と評価された分野がある一方、「画期的なものが少ない」や「研究の深さが足りない」との指摘もあった。「深さが足りない」の意味は以下3点が挙げられた。

- ♦ 問題追求の深さの不足

重要な役割のたんぱく質を発見するなどの最初のアプローチは非常に優れているが、その後の研究を発展させるフォローがなされない - ♦ 理解の深さの不足

既知の概念の実践活用は非常に優れているが、新しい概念の創出がなされない - ♦ 人の層の深さ(厚み)の不足

世界の第一線で活躍する研究者が存在するが、その後続となる研究者群が十分には存在せず、ピラミッド構造になっていない。

- ♦ 問題追求の深さの不足

- ⑦ 海外のトップクラスの研究者のヒアリング調査では、海外から注目される日本の成果として、突出したプロジェクト (地球シミュレータ、スーパーカミオカンデなど) や国際プロジェクトへの貢献(ヒトゲノムなど)が評価されていることがわかった。また、特定領域で基礎から応用に至る成果を継続的に出し続けること(糖鎖研究など)の方が、広い領域の中で、単発的に優れた成果を出しているよりも、強い存在感を示し得ることが示唆された。

- ⑧ 海外のトップクラスの研究者による日本の研究システムに関するコメントの論点は以下のとおり。今後の日本の研究活動の在り方を考えていく切り口が挙げられている。

- ◆ 日本の研究の質の向上

- ◆ 日本の研究の革新性

- ◆ 日本の研究の深さの欠如

- ◆ 日本の若手人材への肯定的評価

- ◆ 日本の若手人材への懸念

- ◆ 日本語による論文の存在の良い面と悪い面

- ◆ 日本人研究の国際化を進めるべきこと

- ◆ 施設の質の更なる向上の必要性

- ◆ 日本の科学社会構造の分散化

- ◆ 研究所技術職員の不在

- ◆ 日本の大学院生の訓練の不足

- ◆ 日本の研究コストは高い

- ⑨ アメリカに比べ、欧州の回答からは、日本に対する興味や関心、認知度が低いことがうかがわれた。「国際会議に日本人は参加しないのでわからない」との指摘もある。欧州などアメリカ以外で開催される学会等への日本人研究者参加の増大について、世界における日本の存在感を高めるという文脈から検討する価値があろう。

- ⑩ 国公立大学及び公的研究機関において達成された科学技術の成果(848件)は、新原理・新発見・大発明だけにとどまらず、国民生活・地域への貢献、国際社会への貢献、市場創出・新事業・起業など、幅広くかつ多様な意義をもたらしたことがわかった。

4. 論文公表等の研究活動

| 平成 17 年 3 月 | NISTEP REPORT No.90「我が国の研究活動のベンチマーキング」発表 |

| 平成 17 年 5 月 | NISTEP REPORT No.93「国公立大学及び公的研究機関の代表的成果調査 (成果集・要約版)」発表 |

| 平成 17 年 5 月 | 大学・研究機関の多様な成果 48 事例 - 科学技術基本計画 10 年の軌跡 - 発表 |

研究課題 (サブテーマ⑧)

主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析 (基本計画レビュー調査)

1. 調査研究の目的

過去数年間の間に世界の経済動向は著しい変化を経験し、これに伴って科学技術の成果を自国の経済や産業にどのように活用するかに関して、主要国では様々な試みが行われてきた。本調査ではこのような背景のもとに展開されている主要国の科学技術政策の実態を把握し、この中から我が国の科学技術政策の展開にとって有用と思われる示唆を抽出することを目的として実施する。

2. 研究計画の概要

最近の主要国の科学技術政策の特徴的な動向として、① 政府R&D投資の拡充政策、重点化政策の国際比較、② 大学の予算構造と研究活動に関する国際比較、③ 科学技術人材の活性化に関する国際比較、④ 産学官連携・地域イノベーション政策の成果に関する国際比較、に着目し、対象国・地域として米国、EU、英国、ドイツ、中国および韓国に関して分析を行った。

3. 進捗状況

国際比較分析の総括として、① 政府R&D投資の水準、② R&D投資に係る目標設定、③ 重点化政策、④ 大学の研究資金の構成、⑤ 実践的研究人材の育成・確保と流動性、⑥ 産学官連携・地域イノベーションの推進についての6点を中心としてまとめた。また、今後の政策への示唆として、① 研究開発分野の重点化のロジックの明確化、② 政策協調の推進と中核としての総合科学技術会議の役割、③ 博士課程教育等の改革による実践的高度科学技術人材の育成、④ 大学の資金構造の多様化と「デュアル・サポート制度(二本立て支援システム)」の推進、⑤ 地域イノベーション振興を「科学技術の発展とイノベーション推進」の核に、⑥ 起業家支援のあり方の再検討〜初期マーケットの提供と政府調達の機会拡大について、の6点について抽出した。

4. 特記事項

特になし

5. 論文公表等の研究活動

- [1] 「主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析 平成 15 年度報告書」 NISTEP REPORT No.81 (2004 年 5 月公刊)

- [2] 「主要国における施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析 報告書」 NISTEP REPORT No.91 (2005 年 3 月公刊)

- [3] 「基本計画の達成効果の評価のための調査: 科学技術人材の活動実態に関する日米比較分析 〜 博士号取得者のキャリアパス 〜」NISTEP REPORT No.92 (2005 年 3 月公刊)

地域イノベーションの事例調査 (基本計画レビューセミナーの開催)

1. 調査研究の目的

地域イノベーションの調査研究は各地域の現場を訪問しヒアリングを行うことが望ましい方法であるが、それには時間的、経済的に限界がある。そのため、事例調査等を補完するため関係者を招き所内セミナーを開催する。なお、開催にあたり関係機関にも聴講の案内をすることにより、所外に対して地域イノベーションに関する情報の発信も期待される。

2. 研究計画の概要

第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画の達成状況・達成効果の評価のための調査 (基本計画レビュー調査) の実施にあたり、幅広い地域情報の収集・確認、調査の正確性を高めるため、本調査に関連して、各国の科学技術政策動向について関係有識者を講師に迎え、基本計画レビューセミナー並びに政策研国際セミナーを開催し、意見等を聴取した。

3. 進捗状況

(1) 第 7 回:2004 年 6 月 18 日 (金)

- テーマ:

- 科学技術人材問題について:国家ニーズに適合した人材育成のあり方と人材流動

- 講師:

- Mr. Patrick H. Windham [Principal, Technology Policy International]

Prof. George R. Heaton, Jr. [Adjunct Professor , Worcester Polytechnic Institute]

Dr. David Cheney [Senior Technology Policy Analyst, SRI International]

(2)第 8 回:2005 年 3 月 10 日 (木)

- テーマ:

- 日米における地域イノベーションの新戦略:その潮流・対照・評価

- 講師:

- Prof. Philip Shapira [School of Public Policy, Georgia Institute of Technology]

(3) 第 9 回:2005 年 3 月 11 日 (金)

- テーマ:

- 次期基本計画策定に向けた課題と挑戦:英国とヨーロッパからの展望

- 講師:

- Prof. Luke Georghiou [英マンチェスター大学人文学部研究担当副学部長 / 工学・科学技術政策研究所(PREST)理事 / NISTEP国際客員研究官]

(4)第 10 回:2005 年 3 月 16 日 (水)

- テーマ:

- 豪州における産学官連携の最新動向・展望について

- 講師:

- Dr. Ta-Yan Leong [CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) 上級顧問]

4. 特記事項

各国の科学技術政策動向等を通じて示唆された事項について、基本計画レビュー調査に反映させた。