目次

- Ⅰ. トピックス

- 国際共同シンポジウム開催案内

「日米における 21 世紀のイノベーションシステム: 変化の 10 年間の教訓」 第2研究グループ

- 国際共同シンポジウム開催案内

- Ⅱ. 海外事情

- 科学技術コミュニケーションに対するヨーロッパの取り組み

〜 国際会議 CER 2005 報告 第2調査研究グループ上席研究官 渡辺政隆

- 科学技術コミュニケーションに対するヨーロッパの取り組み

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ. トピックス

Ⅰ. トピックス

国際共同シンポジウム開催案内

「日米における 21 世紀のイノベーションシステム: 変化の 10 年間の教訓」

主催: 文部科学省科学技術政策研究所、全米アカデミー 科学技術経済政策委員会

共催: 一橋大学イノベーション研究センター

日時・場所: 2006 年 1 月 10 日 - 11 日、東京・三田共用会議所

開催趣旨:

日本でも米国でもイノベーションが21世紀の経済成長の主たる原動力である。日米はそれぞれの国のイノベーション能力を強化する為に様々な改革と新規政策の導入を過去10年あまり行ってきた。研究開発投資の強化、産学連携の強化、知的財産の保護の強化、スタートアップ企業によるイノベーションの強化などである。この国際シンポジウムでは、これらの分野における日米の経験と教訓を共有し、21世紀のイノベーションの在り方につき、方向性を得ることを目的としている。シンポジウムには日米のそれぞれの分野の代表的な学者に加えて、産業界及び政策担当者が参加する。

第1日: 2006年1月10日

開会の辞 (司会: 犬塚 隆志,科学技術政策研究所)

小中 元秀,科学技術政策研究所 所長

基調講演 (座長: 桑原 輝隆,科学技術政策研究所)「米国のイノベーションシステムの挑戦」

ドナルド・マンズーロ,合衆国下院議員

「日本のイノベーションシステムの発展と挑戦」

薬師寺 泰蔵,総合科学技術会議議員 / 慶應義塾大学

パネルⅠ: 企業R&D支援における政府の役割の展開 - 米国と日本のモデル (座長: アリス・アムスデン,マサチューセッツ工科大学)「日本における企業R&Dへの政府の支援」

後藤 晃,東京大学

「企業R&D支援における政府の役割の展開 - 理論と実践」

ステファニー・シップ,国立標準技術研究所

マーク・スタンレイ,国立標準技術研究所

討論者: 中島 一郎,東北大学

パネルⅡ: 政府 - 産業R&D協力 (座長: ロニー・エーデルハイト,GE(元) / 全米工学アカデミー)「日本の半導体コンソーシアム」

中馬 宏之,一橋大学 / 科学技術政策研究所

藤村 修三,東京工業大学 / 一橋大学

「アメリカ産業R&Dの国際化 - International SEMATECHと国際ロードマップ」

ケネス・フラム,テキサス大学オースチン校

討論者: 本城 薫,新エネルギー・産業技術総合開発機構

パネルⅢ: 中小企業とスタートアップ企業のイノベーション促進の政府プログラム (座長: ブラッドレイ・ノックス,合衆国下院小企業委員会)「米国の小企業イノベーション研究プログラム」

チャールズ・ウェスナー,全米アカデミー

「日本における起業と起業家精神を刺激するプログラム: 経験と教訓」

安田 武彦,東洋大学

討論者: 飯塚 哲哉,ザインエレクトロニクス (株)

第2日: 2006年1月11日

パネルⅣ: 知財とイノベーションシステムの相互作用 (座長: 植村 昭三, 前世界知的所有権機関 / 東京大学)

「米国特許システムの問題と可能な改革」

ブロンウィン・ホール,カリフォルニア大学バークレー校

「日本における知的財産権制度の改革と挑戦」

長岡 貞男,一橋大学

討論者: マーク・マイアーズ,ゼロックス(元) / ペンシルベニア大学

パネルⅤ: 産学連携 (座長: 渡部 俊也,東京大学)「米国の産学連携」

アーウィン・フェラー,米国科学振興協会/ペンシルバニア州立大学

「日本の産学連携」

近藤 正幸,科学技術政策研究所 / 横浜国立大学

討論者: ゲイル・カッセル,イーライリリー

パネルⅥ: 大学における研究への政府の支援 (座長: 永野 博,科学技術振興機構)「米国における最近の動向と論点」

メアリー・グッド,アーカンソー大学リトルロック校

「日本における最近の動向」

下田 隆二,東京工業大学

討論者: ジェイムズ・ターナー,合衆国下院科学委員会

パネルⅦ: 産学官連携: バイオテクノロジーの挑戦 (座長: ビル・ボンヴィリアン,リーバーマン上院議員オフィス)「米国の最新動向の展望」

ゲイル・カッセル,イーライリリー

「日本の公的部門はバイオメディカル研究に貢献したか?: 1991-2001年における政府/大学の特許の詳細分析」

岡田 羊祐,一橋大学

討論者: 秋元 浩,武田薬品工業 (株)

全体のまとめと見解ビル・スペンサー,全米アカデミー / 元SEMATECH

長岡 貞男,一橋大学

申し込み先: https://www3.convention.co.jp/innov21ju/reg.html

詳細: http://www.nistep.go.jp/IC/ic060110/

Ⅱ. 海外事情

Ⅱ. 海外事情

科学技術コミュニケーションに対するヨーロッパの取り組み〜 国際会議 CER 2005 報告

第2調査研究グループ上席研究官 渡辺 政隆ベルギーの首都ブリュッセルにおいて、11月14〜15日に開催された国際会議「欧州の科学技術研究を伝える (Communicating European Research: CER 2005)」に参加する機会を得たので、その概略を紹介する。

|

| 会議が開かれたブリュッセル・イグジビションセンター |

1. 会議の趣旨

CER 2005 は、欧州連合 ( EU )研究総局の主催で、科学技術研究情報を効果的に発信するための方策について論じることを目的として開かれた。最大の目的は、科学技術と社会、そしてメディアとの間に存在するコミュニケーションの壁を壊すというもの。会議自体は2回目で、第1回は、昨年 (2004年)11月に、やはりブリュッセルで開かれた。今回は、前回の参加者500名を大幅に上回る53カ国2,500名あまりの参加者が集まった。

会議は、ブリュッセルの観光名所の1つである漫画博物館 (タンタンなどの原画や資料が展示されている)を会場とした前夜祭のカクテルパーティーで幕を開けた。 本会議で開会の辞を述べた欧州委員会ヤネス・ポトチェニック科学・研究担当委員は、「今日、われわれが直面している数々の問題を解決するには科学技術が不可欠です。科学技術の貢献は必須なのです。しかし、研究発信の方法についてはさらなる検討が必要であり、一般の人々の科学技術に対するイメージを向上させるための努力をしなければなりません。そのためには、研究発信をもっとダイナミックで魅力あるものにすることで、学校では科学がいちばん『かっこいい』科目であり、食卓を囲んで交わされる最もホットな話題とならねばなりません」と挨拶した。

|

| マイクを持って会議のオープニングに登場したアシモ |

EU がこれほど研究発信に力を入れる理由は、2000年にリスボンで開かれた欧州理事会 (首脳協議)において、「世界で最も力強くかつ競争力のある知識基盤経済を目指す」ために採択された「リスボン戦略」を達成するための鍵として、科学技術力が位置づけられているからである。そしてそのためには、科学技術研究に対する人々の支援と優秀な人材育成が欠かせないとの認識がある。

では、科学技術に対する人々の関心や意識を高めるにはどうすればよいのか。そうした問題を論じ合い、ノウハウを共有し合うのが、この会議の開催目的とされている。また、会議に集まったジャーナリストに対し、 EU 内で行われている研究の最新成果をアピールすることも、開催目的の1つだったようである (プレスコンファレンスの会場も用意されていた)。

2. 会議の内容

|

| BBC の科学番組でプレゼンターを務めている科学者も登壇。 |

参加者の主な顔ぶれは、科学コミュニケーションの専門家 (科学館、 NPO メンバー等)、科学技術広報担当者、研究機関・研究プロジェクト関係者、ジャーナリスト、アウトリーチ活動に熱心な研究者など。セッションは、メインセッション (シンポジウム形式)、フォーラムセッション (フォーラム形式)、ハウツーセッション (ワークショップ形式)の3タイプが7会場に分かれて平行して開催され、メディアや学校、科学館、公共の場所 (ショッピングモール、広場等)などを舞台としたコミュニケーションに関する一般的議論、実践例に関する考察、プレスリリースの心得、コミュニケーション・スキルアップのためのワークショップのデモンストレーションなどが繰り広げられた。

また、オープニングでは、アシモがマイクロフォンを持って登場し、挨拶をして司会者に手渡すという演出がなされ、初日の夕方には 1 時間にわたり、アシモをフィーチャーしたロボットショーが開催された。

|

| 9000 ㎡ の展示会場には大小250あまりの展示ブースが並んだ。 |

アシモは、バルセロナの科学館で常設のショーを演じているほか、ホンダ技研ヨーロッパの社会貢献事業として、2 台のアシモがヨーロッパ各地を巡回しているという。ショーの中では、興味深い統計も紹介されていた。巡回ショーを見た生徒のうちの68%がエンジニアになりたいと答えたというのだ。しかも、60% (432人)の生徒は、ショーを見るまではエンジニアになることなど考えたこともなかった、49% (211人)は、ショーを見て気持ちが変わったと答えているという。

クロージングセッションで講演をした EU 研究総局のミトソス局長は、日本、アメリカ、EU の GDP に対するR&D (研究開発) 比、人口当たりの三極特許件数と研究者数などの統計を引き合いに出しながら、2国に対抗するためには、研究開発、教育・訓練、イノベーションにおいてさらなる努力が必要だと熱弁をふるった。全体の感想として、CER 2005は、 EU の研究開発力を底上げするために必要な、科学と社会との乖離解消、科学技術者の意識改革 (明るく楽しい科学者)、科学技術のイメージアップ (科学は楽しい)、全体性を損なうことなく科学を楽しく伝えられるジャーナリストの育成を目指すための決起集会的な意味合いを持っているとの印象を強く受けた。

会議場の広大な展示会場には、研究機関、メディア関係、企業、科学コミュニケーションや科学情報に関連したサービス提供会社・ NPO などの展示ブースが並び壮観だった。

特に広報などの情報発信、メディアトレーニングなどのサービスを提供する会社や NPO が存在し、経済的に成り立っているという事実は、 EU では科学コミュニケーションの専門家が活躍する市場が育ちつつあることの証左であろう。

余談だが、長めに設定されたランチタイムにはワインとランチボックスが用意され、そこでも参加者どうしのコミュニケーションに花が咲くなど、欧州流文化の底流も垣間見ることができた。まさに、 EU の意気込みや恐るべし!

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

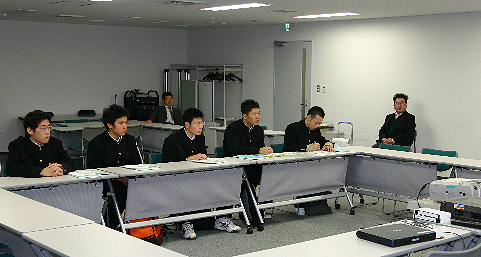

白鳥飛来数日本一を誇り、その鳴き声は日本の音風景百選に選ばれている酒田市より、11 月 17 日 (木)、県立酒田東高等学校の一行 (男子 5 名)が「総合学習」の一環として当研究所を訪問、当所の使命及び科学技術全般についてヒアリングが行われ、鋭い質問に説明者も唸るほど勉強されており将来が楽しみな理系志望の生徒さんたちでした。 (説明者:科学技術動向研究センター横田主任研究官)

|

| ・11/16 | 藤本 元: 同志社大学工学部教授 「日本のエンジン燃焼研究の実態と日本の大学の理工系教育における

問題点」

|

| ・11/21 | 深尾 京司: 一橋大学経済研究所教授 「全要素生産性と科学技術政策」 |

| ・11/22 | Dr. Bruno Berge: フランス Varioptic社 "Varioptic, liquid lenses for miniature cameras: from the lab to industry"

|

| ・11/24 | 都河 明子: 東京医科歯科大学・留学生センター/教養部教授 「科学技術分野における多様な人材登用について

- 女性研究者および留学生の視点から - 」 |

| ・11/25 | 広井 良典: 千葉大学法経学部総合政策学科教授 「定常型社会」における科学・技術の展望 - 「科学とケア」という視点を踏まえて - |

| ・11/15 | 李鍾煕: 台湾工業技術研究院 (ITRI) 院長、台湾亜太産業分析専業協進会 (APIAA) 理事長一行 |

| ・11/24 | クリス・バウインク: オランダ経済省企業及びイノベーション局局長 |

| ヤープ・ヴァン・スケイエン: オランダ経済省企業及びイノベーション局産業部長 | |

| テオ・ルーラント: オランダ経済省企業及びイノベーション局戦略・リサーチ・国際業務部長 | |

| レオン・ノーランダー: オランダ経済省企業及びイノベーション局国際業務部国際業務担当ポリシーアドバイザー | |

| エリック・ブロムヤウス: オランダ大使館科学技術部科学技術アタッシェ |

| ・ | 「科学技術動向 2005 年 11月号」 (11月25日発行) |

| レポート 1 窒素酸化物排出低減用触媒技術の開発動向 | |

| 客員研究官 小沢 靖 | |

| 環境・エネルギーユニット 浦島 邦子 | |

| レポート 2 京都メカニズムにおける原子力技術利用への動き - 京都議定書の将来枠組みでの注目点 - | |

| 環境・エネルギーユニット 大平 竜也 | |

| 客員研究官 持田 勲 |

|

11 月 25 日 (金)、三菱ビル M8 会議室において第 3 回科学技術政策研究所機関評価委員会 (委員長: 池上徹彦 会津大学長) の第 1 回会合が開催された。第 1 回会合では、これまでの研究所の活動状況等についての研究所側からの説明の後、今後の検討課題の整理・討議や今後の委員会の進め方などが議論された。なお、次回会合は 12 月 28 日 (水)に開催されることとなった。 |

| 委員長 | 池上 徹彦 | 会津大学長 |

| 委員 | 相澤 益男 | 東京工業大学長 |

| 小林 健 | 日本政策投資銀行新産業創造部長 | |

| 隅藏 康一 | 政策研究大学院大学助教授 | |

| 高橋 真理子 | 朝日新聞社科学医療部次長 | |

| 都河 明子 | 東京医科歯科大学留学生センター教授 | |

| 中島 尚正 | (独) 産業技術総合研究所理事・臨海副都心センター所長 | |

| 中村 道治 | 日立製作所執行役副社長 | |

| 原山 優子 | 東北大学大学院工学研究科教授 | |

| 若杉 隆平 | 慶應義塾大学経済学部教授 |