目次

- Ⅰ.レポート紹介

- 科学館等における科学技術理解増進活動への参加が参加者に及ぼす影響について

- 科学技術館サイエンス友の会・日本宇宙少年団を例として - (調査資料 - 99)

第2調査研究グループ上席研究官 中村 隆史 - 科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について (調査資料 - 100)

第2調査研究グループ上席研究官 渡辺 政隆

- 科学館等における科学技術理解増進活動への参加が参加者に及ぼす影響について

- Ⅱ.海外事情

- 地域間競争の促進から自律的成長を遂げた地域の「次」の展開

- バイエルン州 (独国) ・ミュンヘンの事例から -

第3調査研究グループ特別研究員 俵 裕治

- 地域間競争の促進から自律的成長を遂げた地域の「次」の展開

- Ⅲ. トピックス

- 科学技術政策研究所 国際コンファレンス'04 開催のご案内

第1研究グループ - 研究・技術計画学会 第 18 回年次学術大会報告

情報分析課

- 科学技術政策研究所 国際コンファレンス'04 開催のご案内

- Ⅳ. 最近の動き

- Ⅴ. 科学技術政策研究所移転のお知らせ

Ⅰ.レポート紹介

Ⅰ.レポート紹介

科学館等における科学技術理解増進活動への参加が参加者に及ぼす影響について (調査資料 - 99)

- 科学技術館サイエンス友の会・日本宇宙少年団を例として -

1. 調査の目的

科学館等において一般の人を対象とした友の会活動、科学講座などの科学技術理解増進活動が実施されている。このような科学技術理解増進活動への参加者は活動に参加することによって理科や科学が好きになったかといった点については、科学技術理解増進活動の有効性評価の重要な要素であるにもかかわらず、これまでに公表された調査結果を見出すことはできなかった。

今回、科学技術理解増進活動関係者の参考として供することを目的として、科学技術理解増進活動が参加者に及ぼす影響等を調査するためのアンケート票を作成し、関係機関の協力を得て実際に科学技術理解増進活動への参加者に対してアンケートを行った。そしてアンケート調査の結果から、科学技術理解増進活動の影響の測定を試みた。

2. 調査の方法

科学技術理解増進活動が参加者に及ぼす影響等を調査するためのアンケート票の作成にあたっては、参加の動機、参加したことによる影響などを評価できるよう、① 知ったきっかけ、② 参加したきっかけ、③ 参加前の理科 (科学) の好き嫌い、④ 活動に対する満足度、⑤ 参加の前と後での理科 (科学) の好き嫌いの変化などの質問項目を設けた。

アンケート調査の実施にあたっては、科学技術理解増進活動を実施している団体として科学技術館サイエンス友の会及び日本宇宙少年団を選び、郵送調査法で調査を実施した。

科学技術館サイエンス友の会会員へのアンケートは、6,528人 (2,498戸) に送付し、912人から回答があった。アンケートが会員へ着信した数 (5,849人) に対する回収率は15.6% であった。

日本宇宙少年団団員へのアンケートは、2,076人に送付し、525人から回答があった。アンケートが団員へ着信した数 (1,828人) に対する回収率は28.7% であった。

|

3. 調査結果の分析

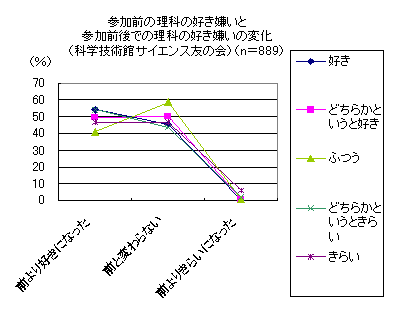

① 科学技術館サイエンス友の会や日本宇宙少年団に参加することで、参加前より理科 (科学) を好きになるという傾向がある。

「参加の前と後での理科 (科学) の好き、嫌いの変化」についてみると、参加者の半数は理科 (科学) を「前よりも好きになった」と回答した。「前より嫌いになった」と回答した人の割合は1% 未満と少数で、残りの半数は「前と変わらない」と回答した。科学技術理解増進活動に参加することで、参加者は参加前よりも理科 (科学) を好きになる傾向がある。

さらに、「参加前の理科 (科学) の好き、嫌い」と「参加の前と後での理科 (科学) の好き、嫌いの変化」の関係をみると、「参加前より好きになった」とする人は、科学技術館サイエンス友の会や日本宇宙少年団に参加する前から理科 (科学) が好きだった人だけでなく、参加前は「ふつう」、「どちらかというと嫌い」、「嫌い」とする層でも4割前後存在する。つまり、参加前の理科の好き嫌いには関係なく、参加することによって、理科(科学)を好きになる傾向が確認された。

② 科学技術館サイエンス友の会や日本宇宙少年団の活動に対する満足度は高い。

「活動に対する満足度」について、科学技術館サイエンス友の会、日本宇宙少年団の活動に対して、「満足」または「どちらかというと満足」と回答した人はそれぞれ70.9% 、64.0% で、参加者の満足度は高いといえる。

③ 科学技術館サイエンス友の会や日本宇宙少年団の活動に満足した人ほど、理科を好きになる傾向がある。

「活動に対する満足度」と「活動に参加する前と後での理科 (科学) の好き、嫌いの変化」の関係をみると、活動が「満足」と回答した人ではおよそ7割が「前より好きになった」と回答しており、満足度が高いほど理科 (科学) を「前より好きになった」とする割合が高い。参加者に満足感を与えることが理科 (科学) の好き嫌いの変化に影響を与えることを示している。

④ 未成年者が科学技術館サイエンス友の会や日本宇宙少年団などの科学技術の理解増進に関する活動を知るきっかけ、活動に参加するきっかけとして家族の果たす役割が大きい。

「知ったきっかけ」について、19歳以下の未成年層についてみると「家族を通じて知った」とする回答が科学技術館サイエンス友の会51.2% 、日本宇宙少年団35.0% で最も大きな割合を占めている。また、未成年層の「参加したきっかけ」についても、科学技術館サイエンス友の会では「家族に参加するようにすすめられた」が52.4% でトップ、日本宇宙少年団では「家族に参加するようにすすめられた」が36.2% で、「自分から参加したいと思った」の53.4% に次いでいる。このように、未成年世代に対しては、「活動を知ったきっかけ」、「活動に参加するきっかけ」について家族が大きな役割を果たしている。

4. おわりに

今まで、科学技術理解増進活動を行ってもその効果の測定という点では、それぞれの主催者が参加者に対して、活動の良し悪し、満足度、問題点など簡単なアンケート調査を行っている程度で、その結果が公表されることはあまりなく、科学技術理解増進活動の効果については、効果がありそうだと推測されるにとどまっていた。

今回の調査では、調査対象が2つの団体であったこと、そして、回収率が高くなかったことから、この結果をもって、一般的に科学館等における科学技術理解増進活動が有効であるとは必ずしも述べることはできない。しかし、科学技術理解増進活動の効果を測るための一つの重要な要素であると考えられる、「科学技術理解増進活動へ参加することにより理科(科学)が好きになるか」ということに焦点をあてて調査し、少ない事例ではあるがその有効性が確認されたことは、今後、科学技術理解増進活動の評価を行う場合に、関係者の参考に供することができると考えている。

なお、本調査資料は、実際に活動されている現場の方々の参考にして頂きたく、ワークショップ「21世紀型科学教育の創造」 (平成15年11月9日開催) で発表するとともに、全国の主だった科学館等に配布したところである。

科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について (調査資料 - 100)

|

| わたなべ まさたか 2002年3月から上席研究官として「科学技術の理解増進に関する調査研究」に従事。『DNAの謎に挑む』 (朝日選書) 、『シーラカンスの打ちあけ話』 (廣済堂出版) 、『生命40億年全史』 (訳書、草思社) ほか、著訳書多数。 |

本報告書の趣旨は、個々人が科学技術に対する理解を増すこと、個人として科学技術に対する積極的な関心と正しい理解及び活用法 (科学リテラシー) を身につけることの大切さを今一度確認すると共に、理解増進、科学リテラシーの向上を図る方策を提言することにある。その方策とは、科学コミュニケーションの活性化を図るために、「科学コミュニケーター」の養成活用システムを導入すべきであるというものである。*

*ここで言う「科学コミュニケーション」とは、研究者、メディア、一般市民、科学技術理解増進活動担当者、行政当局間等の情報交換と意思の円滑な疎通を図り、共に科学リテラシーを高めていくための活動全般を指している。その活動において重要な役割を果たす、科学ジャーナリスト、サイエンスライター、科学番組制作者、科学書編集者、広報担当者、科学系博物館理解増進担当者、教員等を、「科学コミュニケーター」と呼ぶことにする (従来から使われている、「インタープリター」という呼称に関しては、「展示解説員」や「自然解説員」など、狭い意味で使用されることもある。「科学コミュニケーター」という呼称の導入は、その混乱を避けることにもなる) 。

われわれの生活は、あらゆる側面で先端科学技術の恩恵を被っている。科学技術の恩恵なしには生活できない時代に生きているのであるならば、科学技術の恩恵を大いに浴しつつ、科学技術が目指すべき方向に関心を向けるべきであろう。しかし、科学技術情報に対する関心度は、特に若い世代においては必ずしも高くない。

これは、科学技術に対する関心理解の増進を図るべき必要性が周知徹底していないためかもしれない。そこで科学技術理解増進の必要性を改めて議論し、以下のようにまとめてみた。

(1) 我が国が今後とも科学技術力の向上を目指すには、科学技術に対する国民の関心度と理解度が高いレベルを維持し、研究開発への理解が広く得られることが欠かせない。

(2) 科学技術に対する理解度が高まることは、持続可能な社会の発展と民主的な科学技術政策運営という理想の実現に近づくことでもある。

(3) なによりも、社会全体が科学技術に理解と関心を示してこそ、子供たちが未来に希望を抱き、また、科学技術者が社会に貢献できる魅力的な職業として映ることになる。

(1) 科学的な考え方や方法は、合理的な価値判断を下すに際して役立つ。

(2) 健康の維持管理などに役立つ。

(3) エセ科学・疑似科学に惑わされずにすむ。

(4) 科学技術をうまく活用し、自らの判断で生活を切り開く上で役立つ。

(5) 文化として科学技術を楽しむための糧となる。

科学技術に関する正確でわかりやすい情報を発信するためには、情報の送り手と受け手、そしてその間を取り持つ仲介者全員の科学技術理解度とコミュニケーション能力を高める必要がある。これらの分野で有能な人材が活躍すれば、科学コミュニケーションは自ずから活発化し、国民全体の科学リテラシーも向上することが期待できる。科学コミュニケーションの活性化を考える上では、専門的技能を身につけた科学コミュニケーターの人材養成が欠かせない。そのためには、ぜひとも専門の養成コースを設置する必要がある。

こうした議論をふまえ、次のような提言を行った。

1. 理系、文系を問わず、大学生の科学リテラシー向上を図るための教養教育の充実。

2. 理系大学院生の科学コミュニケーション能力向上を図るための科学コミュニケーション講座の設置。

3. 科学コミュニケーターの養成を図る専門職大学院の設置。

4. 当該大学院の教官は、経験豊富な科学コミュニケーションの専門家で構成すべきであり、カリキュラムは演習・セミナーを中心に行い、インターンシップなども取り入れるべきである。

5. 科学コミュニケーターが活躍できる場の充実。具体的には、専門教育を受けた人材のマスメディア側の受け入れ態勢を整える、大学・研究所・企業・政府機関等、各種機関・団体における科学技術広報部の整備、科学系博物館等における積極的雇用などである。

6. 科学書・科学雑誌の出版、科学番組の制作等に対する助成。

7. 科学コミュニケーション活動 (理解増進活動) に対する民間財団の支援促進を促す。

8. 英国科学振興協会のような科学コミュニケーション促進団体の設立。

9. サイエンスライター協会ないし科学コミュニケーター協会の設立。

今後、科学コミュニケーター養成大学院の具体的な設立プランを練るための調査の一環として、各種メディア及び科学技術広報部等が期待する科学コミュニケーター像を知るための人材需要調査を実施する予定である。また、科学コミュニケーション活動及びその人材養成を支援するための具体的プログラムの検討も行いたい。

(なお、本報告書の内容については、読売新聞、日刊工業新聞、日本経済新聞によって報道された。)

Ⅱ 海外事情

Ⅱ 海外事情

地域間競争の促進から自律的成長を遂げた地域の「次」の展開

- バイエルン州 (独国) ・ミュンヘンの事例から -

|

| たわら ゆうじ 平成2年中国電力(株)入社。工務部、技術研究センターなどを経て、平成13年10月から科学技術政策研究所第3調査研究グループ特別研究員。 地域イノベーションのグッドプラクティス調査等の活動に従事している。 |

1. はじめに

9月29-30日の2日間、ミュンヘン (独、バイエルン州) を訪問して地域イノベーション促進支援に関するグッドプラクティス調査 (ヒアリング調査) を行った。

ドイツは16の州からなる連邦国家で、大学教育や研究プロジェクト等に関して連邦政府と州政府の役割がかなりはっきりと分かれている。連邦政府のBioRegioプログラム選定地域の1つであるミュンヘンは、中核機関Bio-Mの起業促進支援施策等によりバイオベンチャーの起業数を飛躍的に伸ばしてきたが、これと併せて州政府も「地域の資質向上や起業家精神の醸成には地域間競争が重要」との認識のもとHigh-tech-Initiative (2000〜) プログラムにより州内各地域の科学技術と教育を強力に支援し、地域の主体性を尊重しつつコアコンピタンスを明確に定め、市場メカニズムを意識した競争環境の構築に貢献している。2001年以降はVCの投資不全の影響から起業に翳りが見える状況だが、州政府、地域は自律的成長に下支えされた機動性を活かしながら、「次」の展開を図っている。

2. 強力な知識基盤と州財政基盤の優位

バイエルン州はオーストリアに隣接するドイツ南東部に位置し、ドイツで面積最大(70,548km2)、人口第2位(12.3百万人)の州である。BMWやAudiをはじめとする自動車産業やSiemens等の電気電子機器産業が世界的に知られているが、その州都ミュンヘンは連邦教育研究省 (BMBF) のBioRegioプログラム (バイオクラスター創成に関する地域競争的資金配分プログラム;1996-2000) の3(+1)つのモデル地域の1つに選ばれた「バイオテク地域」としても特長を有する都市である。

その特長の1つは、大学 (Ludwig-Maximilians-Universitat[LMU], Technische Universitat Munchen[TUM]) 、応用技術系大学 (Fachhochschule Munchen, Fachhochschule Weihenstephan) 、大学病院、Max-Planck研究所(ニューロバイオロジー研究所、バイオケミカル研究所、心理学研究所)やGSF-ナショナルリサーチセンターに代表される「強力な知識基盤」である。特に市内南西部のマルティンスリートには大学、大学病院、研究所、インキュベータ、インダストリアルパークが中心から歩いて20分程度のエリアに集積していて、基礎研究から臨床・応用研究まで連携しながら機能的に研究開発を進めることができるコミュニティが形成されている。

もう一つの特長は、州立電力会社の民営化で株式を放出して得られたファンドが州の科学技術と教育政策に活かされているという「州財政基盤の優位」である。予算規模は、第1期: イニシァティブフューチャーバーバリア Ⅰ (1994年、1,500百万ユーロ (約1,800億円) ) 、第2期: 同 Ⅱ (1996年、1,250百万ユーロ (約1,500億円) ) 、第3期: ハイテクイニシァティブ (2000年、1,350百万ユーロ (約1,620億円) ) であり、ミュンヘンのみならず州内各地域のイノベーション促進に対する主体的取組を盤石なものにし、州の失業率低減 (2001年6.0%: 独平均9.8%) や起業促進 (自営率;self-employment rate 2001年11.3%: 独平均9.9%) に貢献している。

3. 選択と集中、市場メカニズムを意識した地域間競争の促進

州政府はミュンヘンをはじめ、州内7つの主要地域でそれぞれ特長のある技術分野 (自動車、医療技術、バイオ・薬品、ICT、電機、航空宇宙、機械等) を集中的に伸ばす政策 (センターオブエクセレンス) を展開し、この支援にハイテクイニシァティブ中の668百万ユーロ (約800億円) を、また各地域の研究プロジェクトに264百万ユーロ (約300億円) を投入している。そのねらいは、地域の強みを活かすべく多様な研究開発を促進支援することと、市場メカニズムを意識した地域間競争により、地域の資質向上と起業家精神の醸成を図ることのようである。

統計を見ても、オーバーバイエルン地域 (ミュンヘン、ローゼンハイム、インゴルシュタットを含むバイエルン州南東地域) の対GDP比R&D支出は相対的に高く、バイエルン州の特許出願件数もドイツ全体の27.5%(2002年)を占める高い値を示している。

4. 自律的成長と翳り

ミュンヘンが「バイオテク地域」として注目を集めている1つの指標が「バイオ起業数」である。バイオ関係の核となる企業の数は、1996年34社から2001年115社と、5年で3倍を越える急速な伸び(Bio-M社調べ)を示している。また、1998〜2000年の間に5社がIPOを果たしており、この他にも臨床最終段階(商品化直前)の医薬品等技術を持つ企業が多数控えていて、バイオ関連の企業への投資を専門とするVCを多数惹きつけてきた。

しかし、2001年以降の推移を辿ってみると、ひところの「成長フェーズ」に翳りが見え始めているようである。伺うところによると、2001年、州内に約70社のVCが本拠を構えてドイツ全体の30%のVC投資を惹きつけていたのに、現在(2003年)はITバブル崩壊やNeuer Markt (ベンチャー企業向けの証券市場) 閉鎖の影響等を受け、その数が40社にまで減少しているらしい。残ったVCも投資に慎重で、特にハイリスクの起業初期段階には手を出さなくなっており、こうした影響から、バイオ起業数も2001年から減少傾向、2002年は起業と整理の相殺で対前年増減0となっている。IPOもこの2年間は出ていないらしい。

5. 機動力、来るべき次のフェーズに向けて

この話の続きを伺う中で、私は「状況把握と対応の速さ=機動力」に感銘を受けた。「横ばいならまだ良い」と考えるのは個人的性格によるところかもしれないが、州政府はこの状態をいち早く「基本構造の危機(Fundamental structural crisis)」と認識し、最近のいくつかの問題 (産-学間での優秀な研究者の囲い込み、大学の若手研究者の流出、PhD研究生の減少、技能労働者 (technicians) の不足、有能なマネジメント人材の不足、なお不足するオフィススペース等) を洗い出して対策を検討しているとのことであった。

このフットワークの良さは、おそらくドイツでよく聞かれる「自助努力」の精神に加え、地域の自主自律性に基づく感受性 (sensitivity) の高さと、クラスター創成の中で培われたであろう「競争と協調」の精神のなせる業ではないかと感じ入った次第である。このことはイノベーション促進支援に関して国と地域の主体的取組のあり方を考える上で、たいへん参考になると考えている。

Ⅲ. トピックス

Ⅲ. トピックス

科学技術政策研究所 国際コンファレンス'04 開催のご案内

NISTEP International Conference '04

R&D and the Boundaries of the Firm

- University-Industry Collaborations and Research Alliances in Biotechnology -

1. 開催趣旨

今日では、どんな企業でも、研究開発に関わるすべてのプロセスを自前で完結させることは不可能である。基礎的な研究を大学などの公的機関がおこない、その成果を活用しつつ企業が研究開発をおこなって応用・製品化するという一方向の関係だけで研究開発のプロセスを捉えることはもはやできず、大学と産業の間、また企業同士の間でのさまざまな連携が起きている。このため、企業にとって、その活動のどこまでを企業内でおこなうのか、どこまでを他企業・大学・研究所にアウトソーシングし、委託し、あるいは共同でおこなうのかが大きな戦略的課題になってきている。原材料や部品をどれだけ内製(make)するかあるいは専門業者に外注(buy)するかという生産における「企業の境界」(boundaries of the firm)の問題が、今や、研究開発戦略においても重要になってきているのである。

特にバイオテクノロジー関連分野では、最近の科学技術の進歩が研究開発における企業の境界を大きく変えてきた。しかも、研究開発は大企業でばかりおこなわれているわけではなく、大学でもベンチャー企業でもおこなわれ、これらが一方では競争し、他方では連携して、技術革新を進めている。それだけに、これら社外での技術や能力を活用し、社内研究開発と組み合わせることによって効率的な技術革新を進めることが、各社にとって今までになく重要な課題となっている。また、国にとっても、こうした連携が活発におこなわれることが、技術革新を維持するための必須の条件となってきている。

こうした問題意識に立ち、科学技術政策研究所では国際コンファレンスを企画し、技術革新の経済学的研究における第一人者であるコロンビア大学のネルソン教授に基調講演をお願いするほか、国際的研究者を招いて最新の研究成果にもとづいてバイオテクノロジー研究開発、研究開発における企業の境界、産学連携、その他について講演いただき、さらに、バイオテクノロジー産業実務家から企業間連携やベンチャー企業の実態や問題点について講演していただくことを企画した。産業、政府、大学、研究機関などから幅広い参加を期待するものである。

2. 開催日

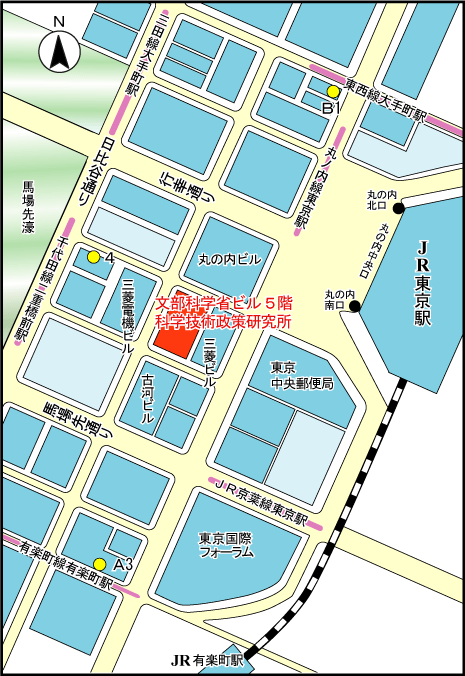

2004年2月12日 (木)3. 会場

東京国際フォーラム ホールD7 (東京都千代田区丸の内3-5-1)□交通: ●JR線 有楽町駅より徒歩1分 ●地下鉄有楽町線 有楽町駅より徒歩1分

4. 主催

文部科学省科学技術政策研究所5. プログラム

| 9:15 | 受付開始 | |

| 10:00-10:10 | 開会挨拶今村 努科学技術政策研究所所長 | |

| セッション1 基調講演 | ||

|---|---|---|

| 10:10-10:50 | リチャード・ネルソン (Richard R. Nelson) 米国コロンビア大学教授 | |

| 「市場経済、および共有資産としての科学」 | ||

| 10:50-11:10 | 休 憩 (20分) | |

| セッション2 産学連携 | ||

| 11:10-11:50 | スコット・シェーン (Scott Shane) 米国ケースウエスタンリザーブ大学教授 | |

| 「大学発の起業」 | ||

| 11:50-12:30 | アラン・ヒューズ (Alan Hughes) 英国ケンブリッジ大学教授 | |

| 「英国における産学連携」 (仮題) | ||

| 12:30-14:00 | 昼食 (1時間30分) | |

| セッション3 企業間連携 | ||

| 14:00-14:40 | ルイジ・オルセニゴ (Luigi Orsenigo) 伊国ボッコーニ大学教授 | |

| 「未定」 | ||

| 14:40-15:20 | アシシュ・アローラ (Ashish Arora) 米国カーネギーメロン大学教授 | |

| 「未定」 | ||

| 15:20-15:40 | 休憩 (20分) | |

| セッション4 バイオ産業の現場から | ||

| 15:40-16:10 | 出上 聡美リコンビナント・キャピタル社日本代表 | |

| 「バイオ産業における企業間連携の動向」 | ||

| 16:10-16:40 | 加納 信吾株式会社アフェニックス代表取締役 | |

| 「バイオベンチャーの果たすべき役割」 | ||

| セッション5 科学技術政策研究所研究成果から | ||

| 16:40-17:20 | 小田切 宏之科学技術政策研究所総括主任研究官、一橋大学教授 | |

| 「バイオテクノロジー研究開発と企業の境界 - 調査結果」 | ||

| 17:20-17:30 | 閉会挨拶平野 千博科学技術政策研究所総務研究官 | |

| 17:30-19:00 | レセプション (於: 東京国際フォーラム D7 ホール・ロビー) | |

6. 参加お申し込み方法等ご案内

本コンファレンスへの参加お申し込みは、Email または、FAX にてお願い致します。下記の10項目についてご記載頂いたメール、または文書を事務局までお送り下さい。

(1) 氏名 (日本語表記)

(2) 氏名 (ローマ字表記)

(3) タイトル (Mr., Ms., Dr., Prof.)

(4) 所属先機関名 (日本語表記)

(5) 所属先機関名 (英語表記)

(6) 所属部署名 (日本語表記)

(7) 役職名 (日本語表記)

(8) 所属先機関所在地 (日本語表記)

(9) 所属先TEL & FAX

(10) Email

□参加申込先及びお問い合わせ先:

政策研国際コンファレンス'04事務局 (㈱サイマル・インターナショナル内) (政策研内担当: 第1研究グループ)Email: nistep@simul.co.jp (カタカナは全角、英数字は半角でお願い致します。)

Fax.: 03-3539-4533 Tel.: 03-3539-4502

□参加申込受付: 2003年12月10日〜2004年2月9日 定員 (230名 先着順) になり次第締め切りとさせていただきます。

□参加費: 無料

□使用言語: 日本語・英語 (同時通訳がご利用になれます。)

□開催案内 (日本語版・英語版) URL: http://www.nistep.go.jp

研究・技術計画学会 第 18 回年次学術大会報告

標記の第18回年次学術大会が平成15年11月7日 (金) 、8日 (土) の両日に渡り、東京大学駒場リサーチキャンパス先端科学技術研究センターにおいて開催された。科学技術政策研究所からは、伊地知寛博第1研究グループ主任研究官、富澤宏之第2研究グループ主任研究官の両名がそれぞれ一般講演にて座長を務めたほか、以下の10件の研究発表が行われた。発表題目および登壇者 (○) 、発表者は以下のとおりである。

なお、本大会の参加者は354名 (事務局調べ) であった。

|

1. 産学連携1983 - 2001

細野 光章 第2研究グループ客員研究官)

2. アカデミックキャリアパスにおける女性の割合

3. 研究者のキャリアとその生産性の相関性について

4. 科学技術政策研究フロンティア: 女性の科学技術関連専門職への進出をめぐって

伊藤 裕子 科学技術動向研究センター主任研究官、

三浦 有希子 第1調査研究グループ上席研究官)

5. 通信プロトコル技術の技術軌道の分析

6. 地域クラスターの日本的成功要素 - 欧米との比較調査研究

○計良 秀美 第3調査研究グループ上席研究官、

杉浦 美紀彦 第3調査研究グループ上席研究官、

俵 裕治 第3調査研究グループ特別研究員、

岩本 如貴 第3調査研究グループ研究官)

7. 科学技術国際共同研究プログラムにおける計画とマネージメント - 事例調査による特徴と課題 -

8. 科学技術計画の単語分析・構造分析

○山本 桂香 第2研究グループ)

9. 論文データベースを用いた新興科学技術領域の俯瞰的探索手法

桑原 輝隆 科学技術動向研究センターセンター長)

10. 大学等のフルタイム換算データに関する2002年調査の概要

Ⅳ. 最近の動き

Ⅳ. 最近の動き

| ・ 11/ 5 | 施 璽畏: 中国科学院秘書長 |

| 李 志剛: 中国科学院総合計画局長 | |

| 呂 永龍: 同院総合計画局副局長 | |

| 邱 挙良: 同院国際合作局副局長 | |

| 範 厨茗: 同院資源環境科学と技術局副局長 | |

| 邱 華盛: 同院国際合作局処長 | |

| 劉 桂菊: 同院ハイテク研究と発展局副処長 | |

| ・ 11/11 | Dr. Jos Leyten: TNO戦略・科学技術・政策主席研究員 |

| Prof. Ben Dankbaar: オランダナイメーヘン大学経営学部教授 | |

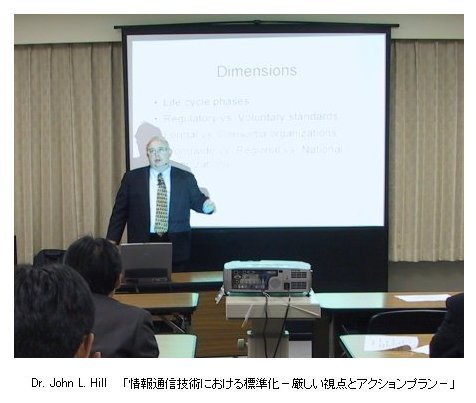

| ・ 11/12 | Dr. John L. Hill: サン・マイクロシステムズ社 |

| ・ 11/18 | Dr. William A.Blanpied: 米国George Mason大学客員上席研究員 (当所国際客員研究官) |

| ・11/ 6 | 深尾 正: 電気学会会長 武蔵工業大学機械システム工学科教授 |

| 「エネルギーマネージメントとパワーエレクトロニクス」 | |

| ・11/12 | Dr. John L. Hill: サン・マイクロシステムズ社 (表紙写真) |

| 「情報通信技術における標準化 - 厳しい視点とアクションプラン - 」 | |

| ・11/18 | Dr. William A.Blanpied: 米国George Mason大学客員上席研究員 (国際客員研究官) |

| 「中国における科学技術系人材育成・確保をはじめとした科学技術政策の最近の動向について〜国際的視点からの分析」 |

| ・ | 「科学館等における科学技術理解増進活動への参加が参加者に及ぼす影響について - 科学技術館サイエンス友の会・日本宇宙少年団を例として - 」 (調査資料 - 99) |

| ・ | 「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について」 (調査資料 - 100) |

| ・ | 「科学技術動向 2003 年 11 月号」(11月26日発行) |

| 特集 1 情報システム構築の品質・信頼性向上のために - 上流工程の"ビジネスルール"と要求工学を検討する - |

|

| 客員研究官 黒川 利明 | |

| 特集 2 地球監視・観測衛星の動向 - 衛星の縦列編隊飛行による監視・観測の高度化 - |

|

| 客員研究官 小林 博和、環境・エネルギーユニット 浦島 邦子 |

Ⅴ. 科学技術政策研究所の移転のお知らせ

Ⅴ. 科学技術政策研究所の移転のお知らせ

科学技術政策研究所は本年の 12 月末から 1 月 4 日にかけて現在の千代田区霞が関 (日本郵政公社ビル) から

千代田区丸の内の文部科学省ビル (旧三菱重工ビル) 5 階へ移転します。

移転の詳細は以下のとおりです。

・移転先住所 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号 文部科学省ビル 5 階

・郵便番号 100-0005

・移転日 平成 15 年 12 月 26 日午後から平成 16 年 1 月 4 日

・Tel./FAX. 番号 代表及び各部署のダイヤルイン電話番号並びに代表FAX.番号は変更ございません。

・その他

移転に伴い当所ホームページ及び電子メール送受信を平成 15 年 12 月 26 日 (金) 午後から

平成 16 年 1 月 4 日 (日) の期間停止しますのでご了承ください。

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会 (政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)