科学技術政策研究所

機関評価の結果について

平成11年1月

科学技術政策研究所

機関評価委員会

──目次──

- 科学技術政策研究所 機関評価の概要について

- 機関評価委員会委員長より所長あて書簡

- 科学技術政策研究所 機関評価委員会 報告書

平成11年1月13日

科学技術政策研究所

1.評価体制等の整備

科学技術政策研究所(以下、「政策研」という。)においては、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年 8月 7日内閣総理大臣決定)を踏まえ、平成11年 1月に「科学技術政策研究所における評価のための実施要領」及び「科学技術政策研究所機関評価委員会設置要領」を作成した。これらに基づき、研究所の外部から選任された評価者を構成員とする機関評価委員会を設置し、3年ごとに研究所の運営全般(調査研究課題全般も含む)について評価することとした。

2.事前評価

第1回の機関評価を、平成11年 5月より行うこととし、それに先だって、以下の事前評価を行った。

(1)所内の評価委員会による調査研究課題の評価

平成10年 1月から 2月にかけて、所内の幹部職員から構成される評価委員会において、政策研の設立以降、平成9年度末までの主要な調査研究課題についての評価を行った。この課題評価の結果は機関評価委員会に参考資料として提出した。

(2)2名の外国人専門家による事前の機関評価

平成10年 3月、招聘した2名の外国人専門家(英国マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所のジョルジュ所長と独国フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所のグルップ副所長)により、3日間にわたって事前の機関評価が行われた。この評価結果は機関評価委員会に参考資料として提出した。

3.機関評価

平成10年 5月、西島安則京都市立芸術大学長を委員長とする機関評価委員会を設置した。委員長は、政策研所長より委嘱を受けたが、他の委員については委員長が所長に推薦をし、所長はその推薦を受けて委嘱を行った。

機関評価委員会は、平成10年 5月に第1回会合を開催し、同年10月までの約半年間に5回の会合を開催した。機関評価委員会は、政策研より提出された活動状況等についての資料についての検討を行った他、幹部職員との討議、行政側(科学技術庁)の関係者からの意見聴取等を実施し、報告書をとりまとめた。(別添:科学技術政策研究所機関評価委員会報告書の概要)

4.機関評価の結果を踏まえた今後の対応について

今回の機関評価報告書において指摘された事項については、改善のための具体的な取り組みの方策についての検討を行い、実現に向けた努力を速やかに開始することとしている。また、機関評価の結果等を踏まえ、研究所の運営全般を含む今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定する予定である。

(別添)

科学技術政策研究所機関評価委員会報告書の概要

1.はじめに

科学技術政策研究所(以下「政策研」という)の研究課題を含む運営全般についての評価を行うため、平成10年 5月に西島安則京都市立芸術大学長を委員長とする10名の委員から構成される機関評価委員会が政策研に設置された。本委員会は平成10年 5月から10月までに 5回の会合を開催し、政策研の活動状況についての資料の検討、幹部職員との討議等を行い、報告書をとりまとめた。

2.機関評価にあたっての委員会の考え方

21世紀を目前に控え、科学技術政策の方向性を先見性を持って検討する必要性はますます増大しており、科学技術政策研究に対する期待は高まりつつある。本委員会は、この分野で中核的な役割を担うことが期待される政策研の運営全般について、設立以来過去10年間の活動実績を評価しつつ、今後10年間程度を展望して、政策研が将来のあり方を策定する際に反映できる意見をとりまとめた。

3.政策研の使命、機能及び役割

- 政策研の使命は、政府の政策研究機関として、科学技術庁、科学技術会議などの行う国の科学技術政策の企画及び立案に貢献することにある。この使命を達成するために政策研が事実上兼ね備えている機能(①リサーチ機能、②データ分析・評価機能、③アドバイザリー機能、④トレーニング機能)を適切かつバランスよく活用していくことが重要である。

- 具体的な活動にあたっては、その活動の成果の利用者が誰であるのかを意識し、活動目的を明確にした上で取り組むことが重要である。なお、その際に成果の利用者を公的な機関だけに限定するのではなく、産学官の全てに成果利用の対象者が存在するとの前提で考えるべきである。

- 政策研の活動の成果が国の政策に一定の方向性を与え、行政庁における政策の企画及び立案に十分に生かされていくような努力が必要である。

4.過去10年間の活動実績の評価と今後の課題

科学技術立国を標榜する我が国において、政策研のような使命、機能を有する機関が設立され、存在してきたこと自体、大きな意味を持つものであり、この分野に多くの影響を与えてきた。本委員会の全般的な評価としては、政策研の活動はおおむね良好であり、また設立以降、この10年間でいい状況になりつつある。設立当初からの一定の経過を経て、現在は調査研究の体系化ができつつあり、管理部門を含めて定員46人の小規模な機関の最初の10年としては良好な成果を出している。

(1)調査研究

- 重要と考える9つの調査研究分野(科学技術政策、技術革新過程/研究開発マネージメント、研究開発投資と経済成長、科学技術と人間・社会、地域科学技術政策、科学技術人材、科学技術と指標・統計、技術動向、技術貿易)についての評価を行った。

- 調査研究活動は大きく ①課題対応型調査研究、②状況・方向性把握型調査研究、③理論展開型調査研究の三つのカテゴリーに分類できるが、それぞれのカテゴリー毎に今後取り組むべき課題についてもとりまとめた。個々の調査研究課題の実施にあたっては、独立して分断されておこなわれるのではなく、政策研の持つ機能をバランスよく発揮しつつ横断的、総合的な観点からの取り組みがなされるべきである。

(2)組織及び人材

- 調査研究部門における研究職と行政職をうまく組み合わせた現在の組織編成は、概ね良好に機能しており、今後とも研究職と行政職の双方の長所を活かしつつ、両者のベストミックスに配慮した組織とすることが必要である。

- 科学技術政策研究に対する増大する期待に十分に応えていくためには、優れた能力を有した多様な人材の確保、増大のための努力が特に必要である。特に、調査研究の質の向上及び継続性の確保のため、職員の任期の長期化、客員研究官の増員、中核的研究者の育成等に努めるべきである。

- 我が国の科学技術政策研究は緒についたばかりであり、連携大学院等による大学等の研究機関との連携を図りつつ若手研究者の育成、受け入れに取り組むことが必要である。

(3)運営

- 国立の研究機関として民間のシンクタンクや大学等の研究機関と競合するのではなく、科学技術政策研究の推進のための総合力を発揮し、ユニークな活動に重点をおいた運営を行うことが望ましい。

- 増大する調査研究課題に対応するため、調査研究の個々の性格に応じて、外部の調査機関等で対応できる部分についてはそれらの効果的な活用を図るなど、当研究所の資源は、情報を分析、加工、高度化する過程に集中して活用すべきである。このためには、当研究所の予算の増加を図るとともに、外部の競争的資金の導入、活用を図ることが必要である。

(4)外部機関との連携

- 科学技術政策研究に関する産学官の組織化を推進する上で我が国の中核的な役割を担うことを期待する。

- 国内外の関連機関との連携、情報交換を強めることが必要である。このため、例えばフリーゾーン(共通の研究の場)のような研究及び情報交流の場、拠点としての機能が必要である。また国際的に協調して解決すべき課題も増大しており国際協力の一層の強化を図ることが必要である。

(5)その他

- 政策研の活動について広く理解を得るよう努めるとともに、成果物を政策の企画及び立案に適切に反映させていくための努力が必要である。

5.将来のあり方についての提言

- 社会の状況の変化に適切に対応し、21世紀の社会システムに対応できる科学技術政策研究が行えるような体制の見直し、整備を図っていく必要がある。政策研においては、今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定するとの構想を有している。この構想は有効であると考えるが、より長期、例えば10年先を見据えた展望を含めることも必要と考えられる。この計画においては、本報告書において検討が期待されていることについて、その具体化のための方策が含まれることを期待する。

- 科学技術政策についての政府の専門的な調査研究機関として、新たに設置されることが予定されている教育科学技術省の政策立案に寄与することはもちろん、総合科学技術会議における調査・分析などに対しても可能な限り貢献することが望まれる。

6.まとめ

科学技術政策研究をとりまく内外の状況は大きく変わりつつあり、それらの変化を的確に踏まえて適切に対応していくことが必要である。委員会は、本報告書において述べられている事項について、政策研において十分な検討が行われ具体的な取り組みがなされることを期待している。

参考

科学技術政策研究所機関評価委員会委員

( 敬称略 五十音順 )

| 委員長 |

西島 安則 |

京都市立芸術大学長 |

| |

池上 徹彦 |

会津大学副学長

NTT エグゼクティブアドバイザ |

| 池澤 直樹 |

㈱野村総合研究所

産業コンサルティング部部長 |

| 小田切 宏之 |

一橋大学大学院経済学研究科教授

筑波大学社会工学系教授 |

| 笠見 昭信 |

㈱東芝取締役専務 |

| 小林 信一 |

電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授 |

| 鳥井 弘之 |

日本経済新聞社論説委員 |

| 弘岡 正明 |

流通科学大学副学長 |

| 松本 和子 |

早稲田大学理工学部教授 |

| 村上 陽一郎 |

国際基督教大学教養学部教授 |

平成11年 1月13日

科学技術庁科学技術政策研究所長

佐藤 征夫 殿

貴職より平成10年 5月25日に依頼されました貴研究所の機関評価を、委員会委員各位の協力の下に進めてまいりました。このたび「科学技術政策研究所機関評価委員会報告書」を別添のとおりとりまとめましたので報告します。

科学技術政策研究所は昭和63年に設置され、平成10年 7月に十周年を迎えました。科学技術政策研究所が活動してきた十年間は、国内外の科学技術をめぐる環境が激変した時期に相当します。東西冷戦の終結により、科学技術は先進諸国間の競争の時代に突入しました。科学技術は国家の競争力の源泉と位置付けられるようになり、各国は競って科学技術政策の新しい枠組みを模索しました。我が国においても、政府の科学技術関係投資の倍増計画を初め、科学技術基本法の成立、科学技術基本計画の策定、さらには行財政改革など、科学技術活動や科学技術政策は現在、未曾有の転換期にあります。

このような激動の時代に、科学技術政策に関する調査研究を担う研究機関として科学技術政策研究所が設立され、活動を展開してきたことは、わが国の科学技術共同体、科学技術政策関連行政機関にとってたいへん幸運なことであったと思います。もちろん、科学技術政策研究所および関係者の皆様にとっては、日々新たな難問に直面する厳しさがあったことと拝察します。それにも関わらず、厳しい条件の中で試行錯誤を積み重ね、次第に研究所としての独自の基盤を確立してきたことに、私たちは心より敬意を表したいと思います。

科学技術政策研究所の十年間の実績に対する本委員会の見解は「科学技術政策研究所機関評価委員会報告書」に取りまとめたとおりです。しかしながら、私たちは政策研究の価値が書き留められた資料だけでは計り知れないことを重々承知しています。政策研究の最大の貢献は、政策の立案・決定過程に必要な情報を提供し、ときには政策を先導するような提案をすることにあります。しかし、いわば黒衣としての活動を客観的に評価することは困難なことです。私たちは、報告書の中で言及した事項以外にも、科学技術政策研究所がわが国の科学技術政策の発展に陰に陽に貢献してきたことがあるものと了解しております。

報告書では、過去の評価のみならず、今後の活動への期待も述べさせていただきました。特に現在、行政改革の流れの中で、教育科学技術省、総合科学技術会議の設置等の科学技術推進のための新たな枠組みの検討が進められていますが、新しい枠組みにおいても科学技術政策研究所の役割等に基本的な変化はないのみならず、その重要性はますます強くなるとの前提で検討を行いました。私たちは、報告書が貴研究所のみならず、政府機関、科学技術活動に携わる人々に読まれ、さらには国民に広く知られ、今後の科学技術政策研究所のあり方を検討する際に活用されていくことを望みます。また、これを契機として科学技術政策研究所のみならず、わが国の科学技術政策がさらなる発展を遂げることを祈念します。

なお、研究機関評価は評価者が単独で行える事業ではありません。このたびの報告書は、ヒアリングなどに協力していただいた皆様、被評価機関である貴研究所の所員の皆様、評価者の共同作業の成果です。末筆ながらご協力いただいた関係各位に感謝申し上げます。

科学技術政策研究所機関評価委員会を代表して

委員長

- はじめに

- 機関評価にあたっての機関評価委員会の基本的考え方

- 科学技術政策研究所の使命、機能及び役割

- 過去10年間の活動実績の評価と今後の課題

- 将来のあり方についての提言

- まとめ

- (別紙) 主要な調査研究課題についてのこれまでの活動の評価と今後の課題

- 科学技術政策研究所機関評価委員会委員

- 検討経緯

- 参考資料

21世紀を目前に控え、我々は、地球環境問題、人口問題、エネルギー問題、高齢化社会への移行などのさまざまな困難な問題に直面している。科学技術は近年、めざましい進歩をとげているだけでなく、経済社会、国民生活、文化にまでわたる広範な領域で影響力を高めつつあるが、このような多様かつ困難な問題を解決していくためには、科学技術が人間・社会との調和を図りつつ、さらに適切に進展することが望まれる。科学技術政策研究は、このような科学技術の施策の展開にあたっての基本となるべきものであり、より有効な研究システム、研究開発戦略の構築等のための重要な役割を担うものである。

科学技術政策研究所は、科学技術庁の附属研究機関として、上記のような科学技術政策展開の基礎となる科学技術政策研究の諸事項について理論的・実証的な調査研究を行う機関として昭和63年 7月に設置され、平成10年 7月に創立10周年を迎えた。当研究所においては、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年 8月 7日内閣総理大臣決定)を踏まえ、平成10年 1月に「科学技術政策研究所における評価のための実施要領」を作成し、研究所の外部から選任された評価者を構成員とする機関評価委員会を設置し、3年ごとに研究所の運営全般(調査研究課題全般も含む)について評価することとした。本委員会はこの要領に基づいて、平成10年 5月、当研究所に設置されたものである。また、本委員会の委員長は、当研究所長より委嘱を受けたが、他の委員については委員長が当研究所長に推薦をし、所長はその推薦を受けて委嘱を行った。

当研究所においては、本委員会による評価に先だって、平成10年 3月に二人の外部の外国人専門家(英国マンチェスター大学 工学・科学・技術政策研究所 ジョルジュ所長と独国フラウンホーファー協会 システム・技術革新研究所 グルップ副所長)による事前の機関評価が行われていたが、本委員会においては、この評価結果を参考資料として活用した。

本委員会は、平成10年 5月に第1回会合を開催し、同年10月までに5回の会合を開催した。本委員会は、当研究所より提出された活動状況等の資料についての検討を行った他、所長、総務研究官、各グループのリーダー、管理部門のスタッフ等との討議に加え、各グループリーダーのみからのヒアリング及び行政側(科学技術庁)の関係者からの意見聴取も実施した。今回の評価にあたっては組織全体の運営に重点を置いたため、各グループのリーダーを除いた他の研究者との討議の場は設定しなかったが、次回の機関評価に際してはこのような場が設定されることを期待している。

( 科学技術政策をとりまく状況 )

当研究所が設立された昭和60年前後は、我が国の経済成長が各国から注目され、貿易摩擦、特に先端技術をめぐる摩擦が顕在化してきた時期である。このような中で、日本、アジア諸国の先端技術に対する欧米諸国の関心が高まり、日本の科学技術についての様々な研究が行われるようようになったこと、また、科学技術そのものが国際的な政策協調を図って推進すべき事項になり始めたことなどから、我が国において科学技術政策研究の機運が盛り上がるようになった。しかしながら、当時の我が国の科学技術政策研究は、欧米諸国に比べ圧倒的に立ち後れており、研究人材を含む研究実施体制の早急な整備が望まれていた。このような環境の中で、当研究所が設立され、当研究所を中心に、大学等を含め、研究組織の整備、研究人材の養成等が着手されるようになった。さらに、設立直後に当研究所が中心になって取り組んだ、我が国における技術革新に関する研究、科学技術人材に関する研究なども飛躍的に進展した。

その後、米ソを軸とする戦後の東西冷戦構造が終わり、各国が自国の競争力強化を目指した政策目的をかかげるなど政治的、経済的な国際社会の様相が大きく変化した。これに伴い、科学技術をとりまく国際環境は世界規模での競争の激化など大きく変わりつつある。我が国においても、長期にわたる不況への突入など、科学技術を取りまく社会環境は、大きく変わりつつある。さらに科学技術基本法の成立、科学技術基本計画の策定、一昨年の行政改革会議の議論を経ての総合科学技術会議及び教育科学技術省の設置の決定など、ここ数年、科学技術政策の枠組みも経済社会システム全体の大きな変革に伴って変わりつつある。また、情報通信、ライフサイエンスなどの科学技術の新たな展開により科学技術と社会との関係が質的に変わりつつある。このような状況の中で、科学技術政策研究は多様かつ新しい展開が必要となっている。特に、科学技術の国際競争の激化、地球環境問題の顕在化、急速に進展する高齢化社会など、科学技術政策の方向性を先見性を持って検討する必要性はますます増大しており、科学技術政策研究に対する期待は一層高まるとの認識に立つ必要がある。

( 科学技術政策全体の中での評価 )

本委員会は、上記のような科学技術政策をとりまく状況を踏まえつつ、科学技術政策全体の中での科学技術政策研究所の置かれている位置を含めた、当研究所の運営全般についての評価を行った。評価というものは、基本的に評価委員と研究所のそれぞれの個性で変わってくるものであるが、特に、当研究所は純粋な研究機関としてのみではなく、期待される役割が多様であるだけに本委員会においては、評価のあり方が画一的なものにならないように留意した。当研究所の活動に対する評価は、当研究所の使命及び役割についての考え方と直接関係する。単に業績、成果、今後の活動の方向だけで評価するのではなく、調査研究の成果が国の政策の企画、立案及び推進の過程において、どのように反映され、役立っているのかということについても評価を行う必要がある。活動の中には、アドバイスやコンサルティングなど目に見えない形で行政庁におけるさまざまな政策決定のプロセスの中で役立っており、必ずしも調査報告書のような明確な形で成果物となっていないものも多く、このような無形のものにも配慮が必要である。

( 過去10年間の活動実績の評価と今後の展望 )

本委員会においては、当研究所の現状の評価というよりも、設立以来過去10年間の活動実績を評価しつつ、今後10年間程度を展望し、当研究所が中長期計画のような将来のあり方を策定する際に反映できる意見をとりまとめた。また行政改革によって当研究所が、教育科学技術省に設置される際に新たに設置される総合科学技術会議の担う役割及び機能との関係についても強い関心を持っており、行政改革以降の当研究所のあり方についても議論を行った。本委員会は、今回の評価の結果が創立10周年の良い節目となるとともに、当研究所の将来の発展の基礎となるよう当研究所において積極的に受け止められることを希望している。

( 使命 )

当研究所の使命は、科学技術に関する政府の政策研究機関として、科学技術政策に関する政策の企画及び立案の基本フレームに関する調査研究、基礎的なデータの経常的把握及び解析、理論的な研究やそれに基づいた新たなモデル・方法論の開発を行い、国の科学技術政策の企画及び立案に貢献することにある。これらの活動には、科学技術庁、科学技術会議などの行政機関に対して、当面の行政的課題の解決のために必要な情報やデータの提供、状況や可能性の整理、代替案の提案などの比較的短期的なニーズを満たすものと、将来の政策のための概念やアイデアの提案及びデータの整備といった長期的な意味合いを持つものとの大きく二つがあると考えられる。

( 機能 )

当研究所の研究部門は、調査研究の基盤となる基礎的・理論的な研究を主として行う2研究グループと行政現場の問題意識に即した形で、現状の把握・分析及び問題点の抽出、対応策の検討・効果の分析等の実証的な調査研究を行うことを主な目的とする4調査研究グループにより構成されている。当研究所は、上記の使命の達成のために研究部門を中心に以下の第一から第四までの機能を事実上兼ね備えていると考えられる。

第一は、研究実施機関としての機能であり、リサーチ機能と呼べるものである。この役割は、主として理論研究を指向する2研究グループにおいて相対的に大きいものである。

第二は、データや情報の収集機関及び発表機関としての機能であり、データ分析・評価機能と呼べるものである。この役割は、行政職職員が多数を占める4調査研究グループにおいて中心的な機能である。ただし、研究グループと調査研究グループの差異は、相対的なものであり、いずれもが研究所本来の機能であるリサーチ機能とデータ分析・評価機能を有している。

第三は、行政機関等に対する政策決定の助言機関としての実質的な役割で、アドバイザリー機能と呼べるものである。

第四は、調査研究を行うことに伴う事実上の大きな機能といえるものであるが、科学技術庁等の行政庁の職員に対するOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)によるトレーニング機能である。

当研究所の使命の達成のためには、これらの機能(リサーチ機能、データ分析・評価機能、アドバイザリー機能、トレーニング機能)を適切かつバランスよく活用していくことが重要である。

( リサーチ機能とデータ分析・評価機能 )

リサーチ機能とデータ分析・評価機能に関して、当研究所における研究成果の主要な情報送信先である利用者は誰かというのが必ずしも明確に示されていないように思われる。当研究所は、研究機関としての役割とシンクタンク的な役割の両方を有しており、研究であれば当面の成果の利用者は学会であるが、シンクタンク的な役割を果たす際には、特定の利用者に対して必要な情報をタイミングよく提供するとのスタンスが重要になる。個々の活動に対する成果の利用者を明確にしておくことは業務を行うにあたって特に必要である。

また、これまでは科学技術庁などの行政機関だけが成果利用の主な対象者として認識されてきた。一般に国立研究機関で成果の利用者という場合、公的な機関だけに限定されているような印象がある。成果の利用者は、一義的には科学技術関係の行政機関であるが、省庁の枠を越えるだけでなく、産学官の全てに成果利用の対象者が存在すると考えるべきである。

( アドバイザリー機能 )

アドバイザリー機能に関して、単に行政の支援機関として現状説明や現状分析のレポートだけを取りまとめるだけではなく、科学技術政策のあるべき姿を真剣に考えて、前向き、積極的に具体的な政策等の提言を行うなどの能動的な役割を果たしていくべきである。現在までの当研究所のアドバイザリー機能は、自ら政策決定に関わりつつ提案をするというよりも、研究成果を求めに応じて伝える等の受動的な性格が強いと見受けられる。調査研究の結果をその利用者に渡すだけでは、相手が変わることはほとんどないのが実状であり、必要に応じて政策をコンサルティングするアドバイザリー機能を強化するべきである。単なるインフォーメーションの提供だけでなく、インテリジェンスの提供へといった指向が必要である。また、当研究所の研究成果には民間部門においても活用されるべきものも少なくない。成果の利用者を科学技術庁等の行政部局に限定するのではなく、民間部門に対しても必要に応じてコンサルティングを行うことの検討を期待する。なお、これにより民間側からの調査研究課題のニーズの収集等に役立つことも期待できる。

( トレーニング機能 )

当研究所で調査研究を担当した者が、その後、科学技術庁で科学技術白書の作成を担当するなど、今までにかなりの数の行政職職員が当研究所で一定期間を過ごした後に、さまざまな行政部局において政策立案等の業務に携わっていることを鑑みると、定量的な評価はできないものの行政庁の職員に対するトレーニング機能についての大きな役割を果たしていると考えられる。今後は行政庁の職員に対するトレーニングだけでなく、科学技術政策研究分野全体の人材育成の機能を果たしていくことも必要である。我が国における科学技術政策研究は緒についたばかりであり、研究者人口、研究者層の拡大の観点から当研究所が将来の人材の育成に相当の役割を果たすことを期待する。

( 期待される役割 )

当研究所は、科学技術政策について客員研究官を含め産学官の幅広い人材を結集し、人文・社会科学、自然科学を含む幅広い観点からの調査研究を行うことを主な目的とする国立の試験研究機関であり、世界的にもユニークな機関である。期待される使命の達成のため、その持てる力を十分に発揮し我が国のみならず世界の中核的な機関としての役割を担っていくべきである。

科学技術政策について、我が国が他の国から学ぶ所が少なくなっており、新しい時代に対応した政策を立案することが重要な課題になりつつある。このような状況の中で、日本の科学技術政策を省庁横断的に決定する責任部門の機能の強化が大きな課題であると思われる。現在、予定されている省庁再編の中で、当研究所が、新たに設置が予定されている教育科学技術省の政策立案に寄与することはもちろん、総合科学技術会議における調査・分析などに対しても可能な限り貢献するなど、適切な役割を担っていくことを強く期待している。

また、科学技術をとりまく環境は、今後とも大きく変わっていく可能性がある。そのような状況に対応して、当研究所の使命および役割も変化かつ拡大する可能性があることに十分に留意する必要があり、継続性を確保するとともに、新しい切り口についての視点を常に持っておくことが重要である。なお、行政庁における政策の企画及び立案に関して、我が国の場合、最初に政策が決まっているのではなく、各省庁の下からの積み上げで政策が決まるような状況がある。政策全体がそういう構造の中で動いており、政策に一定の方向性を出しにくい状況ではあるが、当研究所の活動の成果が国の政策に一定の方向性を与え、行政庁における政策の企画及び立案に十分に生かされていくような努力が必要である。

( 当研究所の全般的な評価 )

科学技術立国を標榜する我が国において、当研究所のような使命、機能を有する機関が設立され、存在してきたこと自体、大きな意味を持つものであり、この分野に多くの影響を与えてきた。本委員会の当研究所の全般的な評価としては、当研究所の活動はおおむね良好であり、また設立以降、この10年間でいい状況になりつつある。当研究所の設立時においては、我が国における科学技術政策研究は欧米諸国に比べ大きく立ち後れており、従事する研究者も極めて少なく、本分野を主題とする学会も設立されて間もない状況であった。この10年間は、我が国においてはほとんど新たにスタートしたといってよい科学技術政策研究のあり方、方向性について模索し、試行錯誤を行ってきた期間であったと思われる。特に設立当初に科学技術政策研究の課題、方向性等について、国内外の関係者を集め議論を行った3回の国際コンファレンスは、国際的にも高い評価をうけ、当研究所のみならず、我が国における調査研究の方向性についての一定の指針を示したものとして高く評価されるべきものである。

このような経過を経て、現在は調査研究の体系化ができつつあり、管理部門を含めて定員46人の小規模な調査研究機関の最初の10年としては良好な成果を出している。また、産学官との人材交流を含む協力を行うなどによりこの分野の国内の中核的研究機関のポジションを築くとともに、海外でも高い評価を得ている。特にデルファイ法による技術予測を含めすぐれた活動をおこなっており、アカデミックな課題から啓蒙的な活動まで非常に幅広く、バランスよく行っているように思われる。

(1) 調査研究

( 調査研究の基本的な取り組み )

科学技術政策の分析・評価の充実・強化を図るためには、その基盤として科学技術全般を的確に把握することが不可欠であり、そのための調査研究活動は、当研究所における中核的な任務である。当研究所で重点的に取り組んできており、今後とも積極的に継続、発展させることが重要と考える9つの調査研究課題についての評価を行った。それぞれの課題毎の評価の概要は別紙に示すとおりである。

当研究所においては、従来より基礎的、理論的研究、行政ニーズに直接対応する実証的な調査研究等、幅広い分野の課題をバランスよくうまく調整して行ってきた。当研究所が担っているこれらの調査研究活動は、①課題対応型調査研究、②状況・方向性把握型調査研究、③理論展開型調査研究の三つのカテゴリーに大きく分類できるが、別紙の9課題の評価をそれぞれのカテゴリー毎に整理すれば以下のとおりである。ただし、個々の調査研究課題によっては、複数のカテゴリーにまたがっているものもある。それぞれの調査研究課題が独立し分断されて行われるのではなく、当研究所の持つ機能をバランスよく発揮しつつ横断的、総合的な観点からの取り組みがなされることが重要である。

( 課題対応型調査研究 )

科学技術政策の中で重要な位置づけが与えられていたり、あるいは今後、顕在化することが見込まれる課題を対象とするタイプの調査研究である。このカテゴリーには、科学技術と人間・社会、地域科学技術政策、科学技術人材等についての調査研究が含まれるがこれらの調査研究の結果については、科学技術会議の答申等の作成に活用され、さらにその後、具体的な政策課題に結びついたものも多くあり、政策課題の問題解決に向けての方向性を示すものとしてその意義は高いものと思われる。また、最近では科学技術基本法の制定にはじまる諸改革を先導する取り組みもみられる。このような具体的な政策課題を対象とした研究は、科学技術を巡る状況の変化とともに課題そのものが変化する可能性があり、今後の科学技術政策に何が求められるのか、との先見性、予見性を持って課題の選定、調査研究等に取り組むことが必要である。また、調査研究の実施にあたっては、問題意識を関連行政部局と共有するとともに行政部局との間で適切な役割分担を行うよう努めるべきである。

( 状況・方向性把握型調査研究 )

科学技術活動の状況及びその背景にある社会、経済等の状況を的確に把握し評価するとともに、将来の方向性を展望することを目的とする調査研究である。このカテゴリーには、技術動向、技術貿易等についての調査研究が含まれるがこれらの調査研究結果は、科学技術白書等の基礎資料、行政庁における政策分析のためのデータ、民間機関における技術開発戦略等のデータとして活用されており、科学技術動向を把握するための重要な資料となっている。今後は出来る限り継続性を保ちつつ、複雑で多岐にわたる科学技術活動全体の状況及び方向性を把握するための方法論に関する理論的研究に加えて、理論的研究と結びついた定量的なデータの収集・加工、得られたデータの分析、分析手法の開発等も併せて行うことが必要である。

( 理論展開型調査研究 )

必ずしも直ぐに行政ニーズに対応するものではなく、政策分析・政策形成のための新しい概念や方法論の開発を目指して、科学技術政策に関する諸問題を理論的、実証的に解明し、政策研究基盤の構築・整備を図ることを目的としているものである。このカテゴリーには、当研究所の二つの研究グループにおいて主として行われている科学技術政策、研究開発投資と経済成長等についての調査研究が含まれるが、これらの調査研究の結果は、我が国における科学技術政策の理論的基盤の構築に貢献してきた。当研究所が、今後一層、大学、学会等との連携を確保しつつ、科学技術政策の基礎・基盤を構築するための調査研究の進展に取り組むことを期待している。また、このカテゴリーの調査研究について、課題によってはレポートの本数、内容等が10年間の成果としては多くないものも見受けられたが、研究論文数が相当数あることから一定の評価はできる。本カテゴリーはリサーチ機能を最も強く発揮すべき分野であるものの、研究論文だけでなく行政庁を利用者とするレポートの作成等についてもバランスよく充実させていくべきである。

( 今後取り組むべき調査研究課題等 )

当研究所が、今後取り組むべき調査研究課題等は、従来の課題の延長上にあるものも含め増大していくものと予想される。それらの全てを現時点で列挙することは困難であるが、当面、新たに取り組むべき課題又は拡充強化すべき課題として以下のものが挙げられる。

- ① 政策評価の研究

- 政策の有効性の評価のためには、政策のインパクトや有効性の測定や解析が必要である。別の言葉でいえば、政策のパーフォーマンスの評価と政策分析である。信頼性の高い政策評価が行われるためには、このような経験と研究の積み重ねが必要である。

- ② 科学技術政策史の研究

- 政策評価の研究と関連するが、科学技術の有効な政策手段を創造するためには、過去の政策を見直し、その展開の様子をあとづけることが不可欠である。これは、科学技術政策史の研究があってこそ可能となるものである。科学技術政策史の研究を通じて、過去の検証を行い、新しい政策の立案に活かすべきである。

- ③ 科学技術競争力の評価

- 我が国は、科学技術競争力を評価するシステムが非常に弱い。米国は、この分野の調査研究が非常に強く、その成果を産業政策等にうまく活用している。我が国においても、グローバルな視点から、本テーマに取り組むことが必要である。

- ④ 科学技術基本計画策定のための調査研究

- 次期科学技術基本計画の策定にも関連して、基本計画の策定後の国の動きをフォローアップし、データとして把握するとともに、それらの分析・評価を行うことは重要である。さらにその結果を次の計画の策定に反映させる必要がある。これは当研究所が総合力を発揮できるという意味で、いいテーマであると思われる。

- ⑤ 研究手法の高度化と蓄積

- 科学技術政策研究の領域では、研究の手法、方法論が十分に確立しているわけではない。研究手法の提案、改良、体系化は、重要な研究課題と考えられる。また、手法をどのように蓄積し、継続していくかは研究の質を左右しかねない重要な問題であり、手法を蓄積するためのメカニズムを所内に包含すべきである。

- ⑥ データ分析手法の基礎的研究

- 当研究所においては、従来より科学技術政策研究のためのデータの分析手法に関する研究を行っているところであるが、今後さらに科学技術政策研究のためのデータの分析手法に関する基礎的な調査研究を進めるべきと考える。例えば、サイエントメトリックス(科学計量学)、あるいはビブリオメトリックス(計量書誌学)といった手法について、新たな視点から組織的に取り組むことが必要である。

(2) 組織及び人材

( 優れた人材の確保とバランスのとれた組織の編成 )

研究所の運営にあたっては、何よりも優れた人材の確保が重要である。特に当研究所のような調査研究機関においては、優秀な人材の確保及び育成が極めて重要な課題である。また、組織のあり方等について、研究所設立の段階における、科学技術政策研究は国が主体となって恒常的に取り組むべきであるものの日常の行政事務から一歩離れてある程度客観的立場に立ち、専門的知識を駆使して長期的、継続的に取り組むことが不可欠であることから、「研究職と行政職の双方を置き、グループ制をひくことによって、行政現場からいろいろな情報を取り込み、政策研究としての成果を出す。」との考え方に基づき組織編成がなされているが、この点については概ね良好に機能している。今後も、研究職と行政職の双方の長所を活かしつつ、両者のベストミックスに配慮した組織とすることが必要である。なお、調査研究組織の編成にあたっては、プロジェクト型の組織的な研究と個人のアカデミックな研究がバランスよく進められるように調整を行うことが必要である。

( 職員の任期の長期化、客員研究官の登用等 )

当研究所の職員、とりわけ調査研究グループの職員の異動については、基本的に頻度が高すぎると考えられる。研究グループ及び調査研究グループの職員が短期で入れ替わるのは、メリットもあるが、デメリットも大きい。職員の交替により新しい考えが入るなどマンネリ化しないのはよいが、調査研究を行うにあたっての十分なバックグランドがないことなどから、継続的な研究、フォローアップ研究というものが十分にできていない面がある。この改善のためには職員の任期の長期化が望ましい。職員のローテーション等の必要性からそれが困難であるならば、大学教授等の専門家を客員研究官等として、長期間、併任することにより調査研究の質の向上、継続性の確保に努めるべきである。またそれぞれの研究グループ及び調査研究グループの構成員のうち、一定の割合を中核的研究者として育成することとし、育成のための研修の実施、人事ローテーション等に配慮することも必要である。さらに所長のポストについても、優れた人材がじっくりと取り組めるような特別のポストとみなすような配慮を期待する。

( 要員増と外部機関の活用 )

当研究所が対応すべき課題は、今後ますます幅広くかつ増大するものと予想されるが、これらの課題に的確に対応するためには、現状の人員では困難になると思われる。このため、広範囲な分野を対象とする政策課題に対応できる人材、調査研究課題に機動的に取り組むことができる人材、十分なデータの分析、評価能力を有した人材等幅広い要員の増大が必要である。これが困難であるならば、予算の増加により、個々の調査研究業務の性格に応じて外部のシンクタンク等の調査機関などの外部資源の活用を図る必要がある。

( 連携大学院等による若手研究者の育成、受け入れ )

科学技術政策研究分野における若手研究者の育成について、大学と連携を図りつつ推進すべきである。また、大学等の研究機関と連携大学院による協力等を行うことにより、大学院学生を当研究所に受け入れる機会を増やすことが望ましい。学生にとっては実践的な研究課題と質の高いデータに触れることができ、創造的なアイデアと新しい手法を若手研究員から教えられ、科学技術政策研究を大学のシステムに伝搬するいい機会である。また、当研究所においても、定員の制約がある中で、マンパワーの確保が期待できる。さらに、特別研究員制度等を活用し、若手研究者を受け入れることにより、新しい時代と緊急の課題に対処できる流動的人材の確保、育成に積極的に取り組むべきである。

(3) 運営

( ユニークな活動に重点を置いた運営の推進 )

科学技術活動の状況を的確に把握、評価し、将来の方向性を展望することを目的とするような調査研究を、民間のシンクタンクにおいて行うことは大変むつかしい。一般的に民間のシンクタンクの活動は、委託契約に基づいて遂行されるものであり、長期にわたり持続的に行うデータ収集活動や個々の企業が興味を持ち得ないような広範な分野を対象とした調査活動の遂行は、資金的制約のみならず人材配置の制約からも困難であり、当研究所の活動は極めて貴重である。民間のシンクタンクや大学等の研究機関と競合するのではなく、科学技術政策研究の推進のための総合力を発揮し、他の機関では実行しえないようなユニークな活動に重点をおいた運営を行うことが望ましい。

( 外部資源の活用等による適切かつ効率的な運営の推進 )

幅広い分野の調査研究をバランスよく、うまく調整して行っているように見受けられるが、研究所の特色、ユニークさというものを外からもっとわかるようにする必要がある。また、増大する調査研究課題に対応するとともに、当研究所の成果を増やすためには、研究者の事務的な作業負担を減少させ調査研究に専念させるべきである。このため調査研究の個々の性格に応じて、外部資源の活用で対応できる事項についてはそれらの効果的な活用を図るなどにより、当研究所の資源は、情報の分析、加工、高度化に集中して活用すべきである。当研究所は、自らがシンクタンクであるとの側面もあり、外部のシンクタンクに作業を出しにくいという面もあるが、業務の効率的推進のため外部資源の効果的な活用についての検討を行うべきである。特に科学技術振興調整費等の外部の競争的資金を積極的に活用することなどにより外部の調査研究機関の有効な活用を図っていくことが重要である。また、このような外部機関の活用は、これらの機関のポテンシャル向上をもたらし、国全体の調査研究レベルを向上させる効果も持つものである。これからは、科学技術をとりまく環境、状況の変化等に迅速かつ的確に対応していくことが特に重要になると思われる。このため、他の機関との連携及び他の機関の持つ資源の活用の二つを組み合わせることによって対応していくことが必要である。

(4) 外部機関等との連携

( 産学官の関係部門との連携の強化 )

我が国の直面する科学技術政策に関する課題を、産学官の区別なくレビューし、検討を行い、行政部局へ提言していくためには産学官の関係部門との接点を多く持っておく必要がある。また、国際競争力、グローバル化など科学技術政策の諸問題についての議論を行うため、産学官の有識者を含む検討の場を設けることも必要と思われる。

( フリーゾーン等による研究活動のネットワーク化、組織の推進 )

ネットワーク機能ともいうべき、研究活動を組織化する上での我が国の中核的な機能を担うことを期待する。例えば、大学でいえば共同利用研究機関のような研究及び情報交流の場、拠点となることを目指すべきである。これと併せて、関連機関との連携、情報交換の強化が必要である。さらに、ネットワーク機能の一環として、科学技術政策上のいろいろなテーマについて産学官の問題意識のある人が集まって自由に交流・議論ができるようなフリーゾーン(共通の研究の場)のようなものの形成の可能性についての検討を行うことを期待する。当研究所は、ある意味で非常に特徴的なフリーゾーンができる可能性がある。なお、人を集めるためにはそのための仕掛け、工夫が必要である。

( 国際協力・交流の推進 )

当研究所の活動に対する海外からの期待、要請が増大している。また国際的に協調して解決すべき課題も増大しており、国際協力の一層の強化を図り、海外との交流についても当研究所の資源を積極的に活用すべきである。当研究所は従来より、情報交換、人的ネットワークの構築等を目的とした国際会議を随時開催するとともに、多数の海外の研究者を受け入れてきた。今後とも適宜必要に応じて、国際会議、国際研究集会等を開催するとともに、恒常的に、より多くの外国人研究者を長期に受け入れ、人事の交流を図るなど海外の機関との協力関係をより強化することを期待する。このためには当研究所が、外国人にとって魅力ある機関である必要があり、学位を保持する研究者の増加等の一層の努力が必要である。

(5) その他(広報等)

( 情報発信体制の強化、拡充 )

- 関係する内外の研究者に対して、資料室、閲覧室をもっとオープンにするとともに、年に数回、研究所の成果を刊行物として市販するなど広報関連活動を活性化すべきである。また、ホームページの一層の充実を図るなど、広報関連活動の強化、拡充のための所内体制の整備を図る必要がある。また、他省庁における技術政策に関するものも含め、我が国の科学技術政策全体のシステムを常に把握するとともに、対外的にも十分な説明ができるような体制にしておくことが必要である。さらに、当研究所における成果が、科学技術会議や科学技術庁などの政策の検討に際しての基礎資料となっていることや、科学技術白書等の政府の刊行物に引用されていること等についても積極的な広報を行い、当研究所の活動を広く周知させていくための努力を行うべきである。

- また、政策決定やそのための意志決定に寄与する形態として、当研究所の成果によっては必ずしも印刷物が情報発信のための最適な媒体であるとは限らない。当研究所から発信される情報が、検討段階のものであるなど確定的でない場合、政策の意志決定者との対話や討論を重ね、互いに認識を鮮明にしていくなどのプロセスも重要である。このような場合、当該課題に関する政策形成担当者や意志決定者を含めたフォーラムを開かれた形式で開催することが有効であろう。

( 社会システムの変化等に対応できる適切な体制の整備 )

過去において実績をあげた体制であっても、将来において必ずしも十分とは限らない。科学技術をとりまく社会環境等は、今日急速に変化しており、科学技術政策の構造は、今後ますます複雑になるものと予想される。特に、人文・社会科学を含む異なる領域間の諸科学の相互作用が増大するものと予想される。このような社会の状況の変化に適切に対応し、21世紀の社会システムに対応できる科学技術政策研究が行えるような体制の見直し、整備を図っていく必要がある。

( 「中長期計画」の作成 )

当研究所においては、今回の機関評価の結果等を踏まえ、今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定するとともに、3年ごとに予定している当研究所の機関評価の結果等を踏まえて、その都度「中長期計画」の見直しを行うとの構想を有している。この構想は、有効であると考えられるが、より長期、例えば10年先を見据えた展望を含めることも必要と考えられる。科学技術という言葉、あるいは概念は変質しつつあり、このような状況においてより長期的な視点で、我が国あるいは世界にとっての科学技術はどうあるべきかといった展望の必要性は高いと考えられる。まず「どうあるべきか」の認識があって、必要とされる政策の提言が可能となる。「中長期計画」の作成においては、我が国の科学技術を取り巻く環境についてどのような機会と問題が存在しているのか、また、政策により、どのような強みを強化し、弱みを改善すべきかの認識について記載されることが望まれる。上記の機会と問題、強みと弱みについては、当研究所自体にも大きな影響を与える行政改革、その改革による科学技術およびその政策が受ける変化やそれらの変化への積極的な対応についても述べられるべきである。また、当研究所の有するそれぞれの機能(リサーチ機能、データの分析・評価機能、アドバイザリー機能及びトレーニング機能)について、どのような資源配分(当研究所自体の資源とアウトソースに必要とされる資源の双方)を行うのか、また、どのようにこれらの機能間の補完性を生かすのかについての長期的なイメージもあると望ましい。

( 総合的な科学技術政策における調査・分析機能に対する支援機能・体制の整備 )

現在、予定されている行政改革においては、当研究所は教育科学技術省に設置されることが予定されている。大学、国立研究機関等の多数の研究機関を擁し、我が国の科学技術振興の中核的な役割を果たすことが期待される教育科学技術省において、当研究所が同省における政策の企画及び立案の高度化のため同省と密接な連携を図りながら活動を展開していくべきである。また、同時に新たに設置される総合科学技術会議においては、国全体の科学技術政策に関する重要な事項について審議すること等を主な任務とすることが予定されているが、その政策分析・評価機能等の調査・分析に対しても可能な限り貢献すべきである。さらに、科学技術庁あるいは教育科学技術省に関係するものにとどまらず、産業技術政策、医療技術政策、農林水産技術政策、運輸技術政策等の他省庁の技術政策の企画立案に関しても、様々な形での交流や協力を深めていくべきである。

( 国際的な戦略の立案、策定などへの積極的な貢献 )

国際的な協力・競争関係のなかで、我が国の打ち出す戦略の立案、策定などに積極的に貢献できる体制を整えることが重要である。例えば経済協力開発機構(OECD)の科学技術政策委員会での検討事項や提言事項に関して寄与できるような体制を整備しておくべきであり、また所内でも国際問題に適切に対処できるための体制の整備が必要である。さらに日本の科学技術に関する基礎的な情報を、常に海外に提供できるようなサービス機能が求められる。その意味で科学技術振興事業団(JST)などとの協力関係も強化されるべきである。

当研究所が設立され10年が経過したが、当研究所は発足に伴う初期の諸問題をうまく解決し、現在は概ね良好な状況で運営されている。しかしながら、科学技術政策研究をとりまく内外の状況は大きく変わりつつあり、それらの変化を的確に踏まえて適切に対応していくことが必要である。特に増大する科学技術政策研究課題に対する期待に適切に応えていくためには、我が国における本分野の中核的機関であるべき当研究所の機能の充実、強化は極めて重要である。本委員会は、本報告書において述べられている事項について、当研究所において十分な検討が行われ、可能なものから速やかに具体的な取り組みがなされることを期待している。特に本委員会が重要と考える以下の事項については、その具体的な取り組みを強く期待している。

(1) 成果の利用者を意識した活動目的の明確化

国立研究機関としての当研究所における調査研究、コンサルティング等の活動における情報の送信先である成果の利用者は一義的には科学技術庁、科学技術会議等の行政機関であると考えられる。しかし、最終的な成果の利用者は広く国民全体であることから、必ずしも公的な機関だけに成果の利用者を限定して考えるのではなく、必要に応じて産学官のすべての機関を対象に含めて考えるべきである。この場合、調査研究等の個々の活動の実施にあたっては、可能な限り具体的にその成果の利用者が誰であるかを意識し、活動の目的を十分に明確にした上で、取り組むことが必要である。

(2) 優れた人材の確保

調査研究の質の向上及び継続性の確保のため、職員の任期の長期化、客員研究官の増員、中核的研究者の育成等に努めるべきである。また、科学技術政策研究に対する増大する期待に十分に応えていくためには、現状の人員で対応することは困難になると思われる。このため、優れた能力を有した多様な人材の確保、増大のための努力が特に必要である。さらに、我が国の科学技術政策研究は緒についたばかりであり、連携大学院等による大学等の研究機関との連携を図りつつ若手研究者の育成、受け入れに取り組むことが必要である。

(3) 適切かつ効率的な運営の推進

増大する調査研究課題に対応するため、調査研究の個々の性格に応じて、外部の調査機関等で対応できる部分についてはそれらの効果的な活用を図るなどにより、当研究所の資源は、情報を分析、加工、高度化する過程に集中して活用すべきである。このためには、当研究所の予算の増加を図るとともに、外部の競争的資金の導入、活用を図ることが必要である。

(4) 外部機関との連携

科学技術政策研究に関する産学官のネットワーク化、組織化を推進する上で我が国の中核的な役割をはたすべきである。さらに、国内外の関連機関との連携、情報交換に一層、取り組んでいくことが必要である。このため、例えばフリーゾーン(共通の研究の場)のような研究及び情報交流の場、拠点としての機能が必要である。

(5) 「中長期計画」の作成

過去10年の活動の評価を踏まえるとともに、10年程度先の展望を見据えて、今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定することは有効である。この計画においては、本報告書において検討が期待されていることについて、その具体化のための方策に関する記述が含まれることを期待する。

(6) 総合的な科学技術政策における調査・分析機能に対する支援機能の強化

科学技術政策に対する政府の専門的な調査研究機関として、新たに設置が予定されている教育科学技術省の政策立案に寄与することはもちろん、総合科学技術会議における調査・分析などに対しても可能な限り貢献することが望まれる。

( 別紙 )

① 科学技術政策

( これまでの活動の評価 )

この研究は、科学技術政策自体あるいは政策形成システムを対象として分析的・理論的な研究を行うことにより、現実の科学技術政策の向上に資する成果を得ることを目的としている。現在は、政策形成の理論、戦略的国家目標、政策形成システムの国際比較、研究評価と政策評価等の研究を行っている。研究の目的や対象という点からして、科学技術政策研究所にとって明らかに中核的な分野であり、重要性が高いテーマである。本研究課題は、その重要性にもかかわらず、現在の形で本格的に取り組むようになったのは最近の2年ほどの間にすぎない。それ以前では、研究所の初期に萌芽的な研究を行っており、また、他の研究課題のなかに暗黙的に含まれた形で進められてきた部分もある。研究課題の選択という点からすると、選択の妥当性は高いが、むしろ、これまでの取り組みが不十分であった点に反省すべき点がある。本研究の成果は、これまでのところ学会を通じたアカデミックな成果が中心であり、また、本格的に取り組むようになってからの年月が短いため、決して充実したものとは言えない。しかし、これまでの進展状況から見て今後の1,2年間に大きな成果が期待できる。

( 今後の課題 )

今後の取り組みについては、大きな広がりを持つこの研究領域に対してできるだけ研究リソースを向ける努力をしたうえで、次のようなことが必要であろう。まず政策形成の理論や政策形成システムの国際比較のように科学技術政策研究の基礎となるものについては、今後も長期的に継続するべきである。同時に、これらの研究は公的研究機関の研究開発マネジメントの研究とともに、近い将来に予定されている行政システムの改革や国立研究機関の再編などに際して有用な指針となることが期待されるので、優先順位を明確にした集中的な取り組みも必要である。次に、科学技術戦略の研究については、科学技術庁、あるいは国立研究機関の枠にとどまるのではなく、大学や産業を含めた日本全体の戦略的政策に結びつく研究活動を行うことが重要である。その際には、所内外の様々な関連研究を総合していく役割を本研究が果たすべきである。研究評価と政策評価に関する研究については、評価手法の開発、評価を行う実務者との連携等の充実が必要であり、また、政策評価に関してはいくつかの特定の政策の評価を実際に行うことなども有益である。当研究所の他の研究課題の多くについてもいえることであるが、新たな政策を創り出すような研究成果を生み出していくことが望まれる。また、政策実務者との連携の一層の強化のための方策を工夫するべきである。

② 技術革新過程/研究開発マネジメント

( これまでの活動の評価 )

「技術革新/研究開発マネジメント」に関しては,これまで,日本におけるイノベーションの一般的な基本的パターンの変化を「技術パラダイム」の変化としてとらえて記述すること,ミクロ・レベルの組織論ないし経営戦略論の観点から「組織的知識創造の理論」に基づいて日本のイノベーション・プロセスの特質を解明すること,さらにイノベーションの決定要因と考えられる「専有可能性と技術機会」の実態を,セミマクロ・レベルで国別・産業別に明確にすること等の事項を中心に研究が展開されてきた。国際的見地から,この研究分野は当研究所において高い成果を挙げている領域であり,論文上かなりのインパクトを与えている。しかし,これらの研究が、当研究所で行われたことの周知が必ずしも十分でなかったため、これらの研究によって当研究所がそれにふさわしい名声を獲得しているわけではない。

( 今後の課題 )

今後の研究開発マネジメントの実践においては,基礎的・理論的研究を踏まえたマネジメント手法の開発が必要であり,当研究所においては,基礎的・理論的研究を通して自らこのような手法の開発に取り組むべきとも考えられる。先端的技術に関連する開発活動領域では産業化が進展すればするほど基礎的技術が差別化要因となると考えられ,民間企業においてこれらの領域に対応する研究開発マネジメント手法が必要とされると考えられるからである。また,マネジメント環境の変化に対応して,過去の成功に捕らわれないマネジメントをめざして,成功事例におけるセレンディピティ(偶然的発見能力)のような再現不能な要因がない失敗事例のケーススタディの必要性も増加していると考えられる。さらに,フォローアップ・スタディのような研究の継続性も考慮することが適切である。

③ 研究開発投資と経済成長

( これまでの活動の評価 )

本研究分野では、産業連関表や計量経済学の手法を用いて、研究開発投資の経済的影響をみてきた。産業連関表を用いた分析としては、科学技術と研究開発に関する投入/産出モデルの開発が、また計量経済学の手法を用いた分析としては、シミュレーションを通じた経済成長を達成するために必要な研究開発投資額の推定などが行われた。特に前者は、詳細な統計データを利用して研究開発における"クロス・インベストメント"に基づく先駆的な業績をあげた。この研究は、最終的にはデータ取得の困難から中止されたが、失敗するリスクを負っても野心的な研究を行うことも必要である。また、今までの当研究所でのこのテーマでの研究には必ずしも一貫性や継続性がなかったように見うけられる。時系列的変化を見るためには、同一モデルの枠組みの上で定期的に推定結果、シミュレーション結果の更新を行うことが望ましい。このための研究については、研究グループから調査研究グループへの移管の可能性についての検討が必要であろう。

( 今後の課題 )

具体的な行政施策への反映の観点からいえば、単に研究開発費のみを変数とするのではなく民間研究開発投資と政府研究開発投資を区別したり、基礎・応用・開発の区別をしたりすることが望ましい。また政策手段としての政府支出、補助金、税制支援などの比較をすることが望まれるし、地方自治体による支援策の評価も必要となろう。そのためには、地域政策の研究などとの連携が不可欠である。さらに、セラミクスデバイスなど日本製品がデファクトスタンダードになっている分野を取り上げ、経済成長への寄与度、持続的競争力獲得のための政策等を議論することも望まれる。

いずれにせよ、科学技術政策の数量的評価・予測を目的とする本テーマは、民間シンクタンクでは対応することが困難なものであり、当研究所において計量経済学、マクロモデル分析等の専門家と協力することにより、より正確な推定の追求、継続的な分析が行われることを期待する。

④ 科学技術と人間・社会

( これまでの活動の評価 )

科学技術と人間・社会との関わりについての配慮の必要性については、科学技術会議のいくつかの答申の中でも、その重要性が指摘されてきた。最近では、科学技術会議で橋本総理(当時)が発言したことにも表れているように、この問題は大変重要かつ今日的課題である。

従来、当研究所においては、公衆の科学技術理解や意識に関するアンケート調査のレポートが多くまとめられている。しかし、現在では科学技術が社会を変える原動力となる一方で、社会的要因から科学技術の発展が制約を受けるケースも増大していることから、公衆の科学技術に対する理解という枠組みのみで捉えることは困難な状況になっており、より包括的なアプローチが指向されている。科学技術の役割は経済活動への貢献だけではないはずであるが、現在それが不明確なままであり、それは何かという根本的な問題を問うことも今日的な課題である。そのような根本的な問題については科学技術と人間社会の諸側面からの構造的な検討が必要である。そうしたことから研究の視点、方法について新たな展開を図る必要がある。我が国は、非欧米圏の先進国という特殊な文化的経済的条件をもっており、そこで、科学技術と人間社会の調和を図る仕組みを開発することには大きな意義がある。科学技術と人間社会の研究は近代社会の研究そのものであり、積極的に取り組むことを期待する。

( 今後の課題 )

この分野では概念的、方法的に開発されるべきことが多く、研究すべき課題は多い。例えば、科学技術に対する社会の価値観、社会の中での科学技術の役割、科学技術への国民意識の反映、科学技術が社会に与える影響、テクノロジーアセスメント、社会のアクセプタンス、科学技術と市民参加、科学技術と民主主義などのテーマがあり、それらの幅広い問題と関連づけて研究されるべきである。世界的にもこの領域における研究にはそのような傾向が認められる。当研究所においても、このような広い視点を常に持ちつつ、行政と密接に連携した調査研究が可能であるという特質を生かし、重点的な研究を行うことが望ましい。

⑤ 地域科学技術政策

( これまでの活動の評価 )

この研究分野は、日本における科学技術政策研究に空間的次元を導入した。現在までに、次の3つの主要な分野で研究ならびに事業が行われてきた。すなわち、都道府県・政令指定都市の科学技術政策に関する一連の調査、サイエンス & テクノロジーパーク及び革新的な中小企業に焦点を当てた地域における科学技術振興基盤に関する研究、及び地域科学技術政策研究 (RESTPOR: Regional Science and Technology Policy Research) というコンセプトの下に開催された一連の国際会議、である。この分野の研究は、第2研究グループから第3調査研究グループに移管された。この研究成果は、国の科学技術政策に影響を与えたことは明らかであり、科学技術白書に多くの紙面が割かれている。全般的に見て、地域科学技術政策研究では、体系的に研究がなされており、研究の質はこの分野での海外の活動と比較しても大変良いものである。

( 今後の課題 )

当研究所の他の研究分野と共通するが、地域のイノベーション政策の成功と失敗を評価する観点から、より積極的に評価し批評する見方をとる余地がある。また、この研究は、国際的な関連性を持つ潜在的可能性があり、例えば、日本国内の地域を、アジア全域や世界の中での地域として捉えることも必要とされていると考えられる。従って国際的視点に立った研究においては、あるべき姿自体を一種の規範として提示するまでの踏み込みが必要と考えられる。

⑥ 科学技術人材

( これまでの活動の評価 )

この領域については、理工系離れ、女性の登用、理工系博士の日米比較など早い時期から活発に研究成果を発表し、これらが文部省、科学技術庁等の施策に影響を与え、科学技術基本計画の中に取り入れられるなど、政策的にも社会的にも大きな波及効果を与えたことは高く評価される。

( 今後の課題 )

人材の育成には長い時間が必要とされることから、他国との競争状況を踏まえた分野別の人材ビジョンを含め、長期的視点に立ったビジョンが必要である。今後は、教育分野との関連も強まることを考慮し、教育から産業に至る、長期的、広域的な視点から捉えることで、他の研究機関にないユニークさを発揮することが期待される。特に、日本が世界的にみて科学技術の少なくともいくつかの分野で、リーダーとなるための研究環境と人材をいかに生み出すかという点について具体策を考えるべきであろう。その場合、新しい時代と緊急の課題に対応できる流動的人材の確保が重要となるので、人の流動性を高めるための具体策を提言することが期待される。また、人材問題は、科学技術の諸活動、具体的には資金、組織、研究の内容面等と切り離せないので、科学技術活動全般に対する包括的視点や理解が必要であり、科学技術活動全体の変化の中で、人材問題を把握し、洞察していくことが求められる。さらに、研究者の望ましいキャリアパスのあり方についても検討すべきであろう。

⑦ 科学技術と指標・統計

( これまでの活動の評価 )

科学技術に関連する基礎的なデータの持続的収集は、民間シンクタンクでは対応が困難な活動であり、貴重な活動であると考えられる。また、技術貿易関連のデータは、技術的側面の国力の把握を可能とする点で貴重である。当研究所のデータ収集機能がおそらくもっとも発揮されている成果といえる。また、研究所のリサーチ機能との連携がみられる点も高く評価される。今後とも、当研究所の重要テーマとして充実・継続が必要である。また、研究グループや外部研究者(国内外)との連携を密にすることによって最近の様々な研究成果を紹介することが望まれる。

( 今後の課題 )

科学技術指標では、掲載すべきデータの選択が常に課題となる。全般的に様々な指標がよく整理されているとの印象を持つが、国際比較や時系列比較などを含め、より詳しい情報が望まれる。一方、出版物としての「科学技術指標」は現在でも大部なので、統計表などは CD-ROM として添付することも検討すべきだろう。

個別的な点を言えば、この領域でも、競争の意識は重要と考えられるので、将来的な競争力の確保について有効なデータの作成が必要であろう。また、技術の伝播過程については例えばサイテーション関連データの収集、技術が産業化される過程については特許出願動態関連データの収集、学会と産業の関連については学会発表と特許出願の関連についてのデータ収集等が期待される。他方、SCI (Science Citation Index) に依存しすぎるのは弊害があるので、論文評価に関する新しい基準の研究、提言にも取り組むべきである。政策に関する章においては、数量的なものにとどまらず、中央・地方政府による関連する全政策のリストやその内容の比較紹介などがあった方が望ましい。

⑧ 技術動向

( これまでの活動の評価 )

この領域において当研究所は、デルファイ法による技術予測及び特定の科学技術分野を対象とした技術動向分析を行っている。デルファイ法による我が国の技術予測調査は、30年近くの歴史を持ち、全技術分野を対象として、大規模かつ継続的に実施されてきた点で世界に類を見ないものである。特に、科学技術政策研究所がその実施母体となって以降、その分析の質は向上し、同時に政策基礎情報としての価値も増大してきている。近年、イギリス、ドイツなどの技術先進国のみならず、アジア、南米などの諸国においても技術予測調査に取り組むようになってきているが、当研究所の技術予測調査は海外からも高く評価され、参考とされている。当研究所は、第5回及び第6回の技術予測調査を実施すると共に、ドイツが実施した技術予測との比較分析、日独共同のミニデルファイ調査の実施など、この分野としては初めて国際的な展開を切り開くとともに手法の開発を行い、主導的な役割を果たしてきた。このように新しい取り組みを行い、また同時に調査結果の海外への発信、調査ノウハウの提供などを積極的に行ってきたことは、当研究所が実施主体であって初めて実現した成果として高く評価できる。

また、当研究所においては、特定の技術分野に注目したより詳細な動向分析、技術の長期展望を行う上での前提となる資源、エネルギー、地球環境、社会環境の動向分析などにも取り組んでいるが、これらを技術予測と連携させつつ総合的に実施していくことは当研究所のみが行えるものであり、将来ビジョンの検討などの基礎情報として有用と考える。特に、後者の資源、エネルギー、環境などの関連した調査研究活動は、科学技術政策研究所の前身である資源調査所に由来する部分でもあるが、このように科学技術の展望と連携させつつ調査研究に取り組むという方針は適切である。

( 今後の課題 )

技術予測が海外で注目されるようになった背景には、科学技術のグローバル化、技術競争の激化、政府の研究開発投資の制約などの環境の下で、より有効な技術政策を立案するためのツールが求められていることがあげられる。我が国においても、科学技術基本法の制定以降、科学技術政策の新展開が求められており、これまでにも科学技術基本計画を踏まえた調査設計などが行われてきているが、今後このような意味で技術予測をより活用していくことが重要である。この場合、調査結果の利用者を充分意識し、そのニーズに対応するような課題の設定、あるいは調査分析手法の向上、調査結果の活用ノウハウの確立など一層の改善を加えていくことが重要である。また、調査のタイミングも各種の計画に反映できるよう配慮する必要もあろう。このような調査を政策プロセスとよりリンクさせていくことは、世界的な流れとなっているが、他方これは調査結果の偏りをもたらすおそれもあるため、そのバランスには充分留意する必要がある。

⑨ 技術貿易

( これまでの活動の評価 )

技術貿易に関する調査研究については、「外国技術導入の動向分析」及び「日本の技術輸出の実態」の輸出入両面にわたって調査が行われており、特に技術輸入に関する調査(技術導入)は、研究所の発足以来、科学技術白書に引用されている他、通商産業省の「通商産業白書」、「通産統計ハンドブック」及び「我が国の研究開発活動の主要指標の動向」や経済企画庁の「経済白書」などに頻用されるなど高く評価されている。

( 今後の課題 )

これらの調査については、日本の技術貿易構造を把握するための基礎資料を提供することを目的としていることから、技術貿易動向の把握が必要な政府機関、調査機関において毎年度引用されることもあり、継続的な調査が必要であろう。ただし、技術導入に関する調査については、行政の内部情報であるため、その性格上民間機関に分析を委ねられないこともあり、政策研の内部において効率的に進めなければならない。

今後とも、継続して上記の調査を行うとともに、当研究所に蓄積されているデータを含めて、より細かいサーベイや適切な分析手法の導入を行い、経済状況との相関関係を調査するとともに、政策策定に資する技術貿易の構造分析などの高度の調査研究を実施していく必要がある。

( 敬称略 五十音順 )

| 委員長 | 西島 安則 | 京都市立芸術大学長 |

| | 池上 徹彦 | 会津大学副学長

NTT エグゼクティブアドバイザ |

| 池澤 直樹 | ㈱野村総合研究所産業コンサルティング部部長 |

| 小田切 宏之 | 一橋大学大学院経済学研究科教

授筑波大学社会工学系教授 |

| 笠見 昭信 | ㈱東芝取締役専務 |

| 小林 信一 | 電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授 |

| 鳥井 弘之 | 日本経済新聞社論説委員 |

| 弘岡 正明 | 流通科学大学副学長 |

| 松本 和子 | 早稲田大学理工学部教授 |

| 村上 陽一郎 | 国際基督教大学教養学部教授 |

- 第1回 平成10年 5月25日

- 科学技術政策研究所の活動状況について

- 機関評価委員会の今後の進め方について

- 第2回 平成10年 6月24日

- 科学技術庁からの説明聴取

- 外国人専門家による機関評価の結果について

- 研究所の活動状況に対する評価

- 第3回 平成10年 7月29日

- 科学技術政策研究所の今後の在り方について

- 総括主任研究官、総括上席研究官からの説明聴取

- 今後の検討の進め方について

- 第4回 平成10年 8月26日

- 評価結果のとりまとめについて

- 第5回 平成10年10月21日

- 評価結果のとりまとめについて

科学技術政策研究所について

( 概要及び目的 )

科学技術政策研究所は、昭和60年の臨時行政改革推進審議会答申において、科学技術政策研究の強化などが指摘されたことを受け、科学技術政策の基礎となる諸事項について理論的・実証的な調査研究を行う中枢的機関として、昭和63年7に設立された国立の研究機関である。科学技術政策に関する政策の企画及び立案の基本フレームに関する調査研究、基礎的なデータの経常的把握及び解析、理論的な研究やそれに基づいた新たなモデル・方法論の開発を行い、国の科学技術政策の企画及び立案に貢献することを目的としている。

職員定数は計46人(調査研究部門28人、管理部門18人)であり、平成10年度の予算額は、総額約6億1千万円である。

所在地:東京都千代田区永田町 1−11−39

( 主な調査研究分野 )

科学技術政策研究所においては、以下の領域を中心として、長期的・国際的視点に立ちつつ、体系的な調査研究を進めている。

(1) 基礎的・基盤的調査研究(研究グループ)

国際的視野に立った政策イノベーションの基礎となる理論を確立するための研究

- ① 科学技術の経済社会への効果に関する理論的調査研究

- ② 科学技術の研究開発推進システムに関する理論的調査研究

(2) 当面の政策課題のための実証的調査研究(調査研究グループ)

現在、政策上の重要課題となっている諸事項に関する調査研究

- ① 科学技術人材等科学技術の振興条件に関する実証的調査研究

- ② 科学技術と人間・社会の関わりに関する実証的調査研究

- ③ 地域における科学技術振興に関する調査研究

- ④ 科学技術の動向及び将来予測に関する実証的調査研究

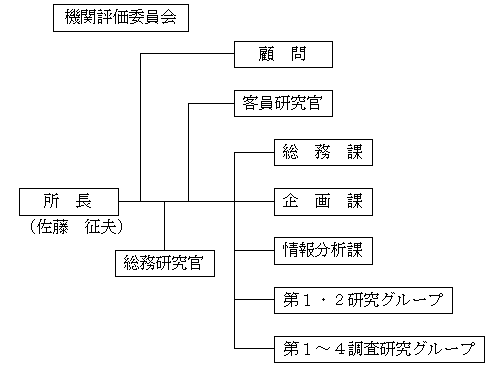

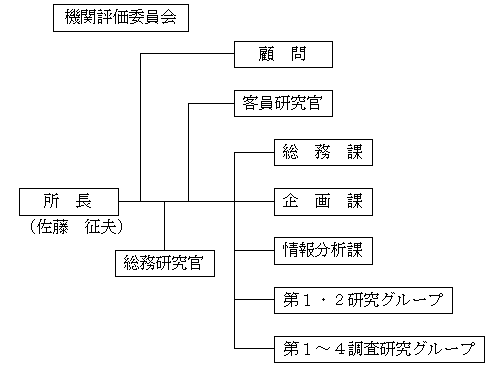

( 機構図 )

主要な調査研究課題についてのこれまでの活動実績 ( 1988〜1998 )

( 報告書、発表等の件数 )

| |

NISTEP REPORT |

調査資料・データ |

DISCUSSION PAPER |

その他の刊行物

及び 学会等への発表 |

| 科学技術政策 |

3 |

10 |

2 |

69 |

| 技術革新過程 / 研究開発マネジメント |

6 |

8 |

1 |

104 |

| 研究開発投資と経済成長 |

3 |

1 |

2 |

13 |

| 科学技術と人間・社会 |

5 |

0 |

0 |

31 |

| 地域科学技術政策 |

7 |

3 |

0 |

93 |

| 科学技術人材 |

7 |

7 |

1 |

64 |

| 科学技術と指標・統計 |

5 |

1 |

0 |

68 |

| 技術動向 |

7 |

2 |

0 |

77 |

| 技術貿易 |

9 |

6 |

0 |

5 |

| その他 (エネルギー・環境政策等) |

6 |

19 |

0 |

35 |

| 合計 |

58 |

57 |

6 |

559 |

( 参考 )

当研究所では、調査研究成果をその性格上、以下のようにNISTEP REPORT、調査資料・データ及びDISCUSSION PAPERに分類している。

- NISTEP REPORT

政策試案、研究論文、調査分析等の成果であって研究所の名称で対外発表を行うもの

- 調査資料・データ

研究を行う準備段階あるいは研究途上で収集、整理した既存データ、資料等

- DISCUSSION PAPER

研究、調査分析等の成果で担当者又は研究チームの見解として出すものであって、主として所外の意見を聞くことをねらいとして出すもの(1997年より刊行)