- PDF:PDF版をダウンロード

- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00255

- 公開日: 2021.06.25

- 著者: 大場 豪、重茂 浩美

- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.7, No.2

- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)

ナイスステップな研究者から見た変化の新潮流

大阪大学 大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学

准教授 武田 朱公 氏インタビュー

患者の目の動きを追跡する認知症診断の画期的な

補助システム「アイトラッキング」のすゝめ

-武田 朱公 准教授が取り組む産学官連携-

科学技術予測・政策基盤調査研究センター 上席研究官 重茂 浩美

大阪大学大学院医学系研究科の武田朱公准教授が推進する「アイトラッキング」と呼ばれる認知症診断の補助システムは、スマート端末のカメラを使って患者の目の動きを3分程度追跡することで、認知症特有の目の動きか否かを判断する。本システムは、従来の認知症診断の課題であった医師と患者による長時間の問答を省略することで、検査時間の短縮だけでなく、患者への精神的なストレスや個室での問答によるコロナ感染の危険性を回避できる。本インタビューでは武田准教授がアイトラッキングに着目する経緯や、産学官連携によるアイトラッキングの開発と普及への取組、今後の展望等について伺った。

准教授/大阪府立病院機構大阪精神医療センター

こころの科学リサーチセンター 認知症ユニットリーダー

(武田氏提供)

- 「ナイスステップな研究者2020」に選定されるきっかけとなった研究について説明いただけますか。

今回選んでいただいたきっかけとなった研究は、目の動きを追跡するアイトラッキングという技術を用いた認知機能の検査システムです。

私自身は老年内科で認知症の診療をしております。御存じのように認知症の患者数が急速に増えており、残念ながら特効薬はまだありませんが、早めに対応することである程度の予防が可能であるため、早期診断が非常に重要と言われています。ただ、認知症の診断は難しく手間がかかり、1つの検査ではなかなか正確に診断できません。物忘れがあるかどうかを簡単にチェックするための問診テストのうち、長谷川式スケールやMMSE(ミニメンタルステート検査)は診療所や一般のクリニック、専門外来においてもよく使われています。しかし、問答形式のためテストを受ける方の心理的ストレスがとても大きいことや、簡易とはいえ15分程度は時間を要するため、忙しい外来の中で気軽にできる検査ではありません。

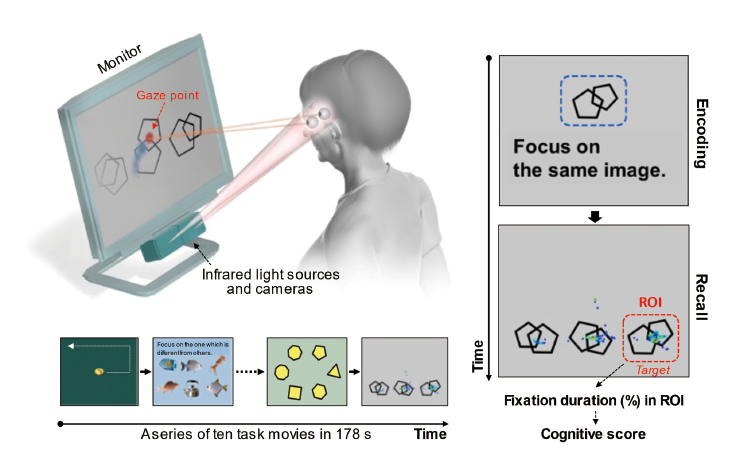

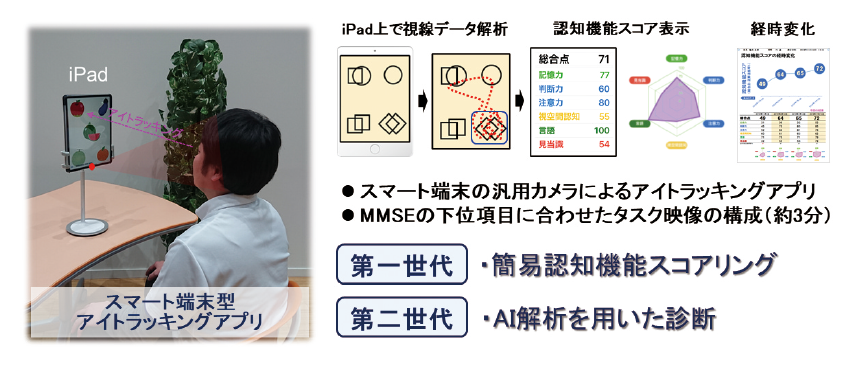

私はこの問題が解決できないかをずっと考えておりました。解決策として、近年のデジタル技術に着目し、アイトラッキング法を上手く使うことによって認知機能のスコアリングや診断が可能と考え、研究開発を進めてきました。具体的な方法としては、汎用スマート端末を利用し、モニター上に認知機能を評価するためのタスク映像を映し、端末附属のカメラを使ってアイトラッキングを行い目の動きを記録します。検査自体は3分ほどで終わります。タスク映像を眺めている間の目の動きの情報から患者の認知機能をスコア化します。それによって認知症の診断に役立てるという方法になります。

- 医学のうち認知症を研究対象とした背景には何があるのでしょうか。

医学部を卒業するときに「どの診療科に進むか」という選択がありますが、そのときに老年医学を選び、認知症の領域を志しました。医学の領域では一般に、所属する診療科を選ぶことで、その後の専門性が大まかに決まります。

日本は超高齢社会を迎えたことで、私は認知症の問題が今後50年間ぐらいは大きな社会問題であり続けるであろうと考え、この課題解決に取り組もうと老年内科を選びました。医者になり、場合によっては50年間同じ仕事に従事するため、50年間持続する動機付けが必要と考えました。自分の興味や「好きかどうか」を基準にテーマを選ぶこともできましたが、それでは50年間持続するモチベーションとしては余りに頼りないと思い、社会的に解決が求められている大きな課題に取り組むという使命感を動機にする方が、自分にとっては力強いものと感じました。後付けではない動機が得られると思えたことが、老年内科の認知症を選んだ理由です。

- 認知症の研究の中で、目に着目した経緯について教えてください。

認知症の領域はまだまだ分かっていないことが多く、特に特効薬がないことは1番大きな問題です。日々の診療の中にもいろいろな課題があり、できないことの方が圧倒的に多いのです。課題に直面しながら日々診療をする中で、解決のために新しい技術が利用できないか常に考えていたところ、私と同じ大阪大学の片山泰一教授が小児の発達障害に関する御研究をされており、アイトラッキングによる評価方法を開発されていらっしゃることを知りました。

片山先生は、まだ言葉が話せない小児でも脳の特性を評価できる方法として、アイトラッキング法を使っていらっしゃいました。お子さんに、いろいろなパターンの映像を見せると、目の動きの特徴からそのお子さんの脳の特性が分かるというもので、とても感銘を受けました。片山先生の御研究を見て、アイトラッキングは私が認知症診療で日々感じていた課題、すなわち簡便で正確かつストレスのない認知機能評価法の開発につながることを直感し、認知症の領域にアイトラッキングを取り入れようと考えました。過去にもアイトラッキングを用いた認知症研究が多くあることを知っていましたが、本当の意味での実用化に至っていない原因が何かあるはずと思い、それを上手く解決することが重要だと考えました。

- 音響・映像メーカーである株式会社JVCケンウッドとの共同研究など、医学と異分野との連携を精力的に進められていますが、具体的な研究活動について教えてください。

先ほどお話しした片山先生は、(株)JVCケンウッドとの共同研究として、子供でも安心して正確なアイトラッキングが可能なデバイスの開発を進めていらっしゃいました。私は、その高性能アイトラッキング機器を認知症領域で利用させていただくことから始めました。

アイトラッキングで得られる視線位置情報は膨大なデータ量であり、それを扱うためにはデータサイエンス、バイオインフォマティクス等の専門知識も必要になるため、それらの分野の研究者とも共同研究を行っています。さらに、(株)JVCケンウッドが開発された非常に高性能なアイトラッキング機器とは別に、もう少し汎用性を高める目的で、iPadなどのスマート端末でアプリとして動作するアイトラッキングシステムを確立するための技術開発も始めました。こうして幅広く医工連携、産学連携が進んでいきました。また、地域レベルでの認知症予防活動での活用を目的として、府や自治体からもお声がけいただくことが多く、産学官連携の活動が増えています。

- 大学発ベンチャーの設立は、産学官連携といった研究活動の広がりの延長線上なのでしょうか。

私たちが開発したアイトラッキングによる簡便な認知機能検査法は、社会的需要が大きく、医療分野だけではなく、自治体、介護施設、認知症予防教室などヘルスケア領域での活用も期待されています。例えば、高齢者の運転免許更新時には従来式の認知機能検査が行われていますが、採点に要する手間まで含めると時間がかかり効率化していないのが現状であり、こういった領域ではアイトラッキング法が有用ではないかと思います。また、目の動きを利用した検査であるため言語の介在を余り必要とせず、言葉の壁を超えたグローバルスタンダードな認知機能検査法として発展することも期待されます。この検査法は様々な場面で活用いただけると思いますが、その範囲が広範になるほど、私たちが研究室の中だけで全てに対応するのは難しくなってきます。

また、私たちはアカデミアで学術研究を行う立場として、自ら開発した検査法の科学的な妥当性や医学的な信頼性を追求する必要があるため、その本来のミッションに専念するためにも、アイ・ブレインサイエンスという大学発ベンチャー企業を設立しました。目を使う検査ですので、11月13日「イイヒトミ」の日、を設立日にしました。研究開発と事業管理を分け、それぞれの専門性を生かして役割分担することで、開発したアイトラッキング式認知機能評価法の社会実装がより効率的に進むと期待できます。

- 今後の課題としてどのようなものが挙げられるでしょうか。

私たちは現在、このアイトラッキング式認知機能評価法を医療機器水準の精度を持つソフトウェアにしようと研究開発を進めています。戦略的に2つの開発段階に分けていて、それぞれ第1世代アプリと第2世代アプリと呼んでいます。第1世代アプリは既に基本的な開発を終えているものですが、タスク映像に対して正解か不正解かという判定を視線情報から行うもので、認知機能を「スコア化」するシステムです。認知症のアセスメントは、そのときの認知機能障害の程度を「スコア化」するという側面と、認知症かどうか、あるいはその原因疾患が何かということを判断す る「診断」という側面の、大きく2つの要素があります。認知症を専門に診ている医師は、この点を明確に分けて考えています。この第1世代のアプリは認知機能の「スコア化」を行うもので、直接的に「診断」を行うものではありません。この点に特化していることが、従来の認知症領域におけるアイトラッキング研究と決定的に異なる点です。MMSEや長谷川式スケールの代替法となるイメージです。この第1世代アプリは今年、医療機器治験を開始する予定で、従来のMMSEに替わる医療機器ソフトウェアとしての承認を目指しています。

第2世代アプリは、スコア化ではなく「診断」を行うシステムを目指しています。タスクが正解しているか間違っているかということだけではなく、認知症患者における目の動きの癖をパターンとして捉え、機械学習などを利用することで認知症の診断に役立てるというAI搭載型アプリです。こちらは現在開発段階ですが、将来的には医療機器ソフトウェアを目指したいと思っています。

医療機器ソフトウェアとしての活用を目指す一方で、ヘルスケア領域で、家庭や地域社会の中で広く使っていただくことも目指しています。認知症の専門外来で診療しておりますと、医療の枠組みの中だけで早期発見を達成することは難しいと感じており、医療の前の段階での取組が重要と考えています。患者さんが認知症の専門外来を受診するというのは、精神的なストレスなどを含めいろいろな意味でハードルが高く、例えば自分の親が認知症の可能性があると気付いても、子供が親を病院に連れて行き認知機能検査を受けてもらうのは簡単なことではありません。認知症の兆候に早く気付くことが重要ですので、御家庭でも気軽に利用できて、認知機能の低下に対する「気付き」を早い段階で持っていただくためのシステムが必要です。そのためのアプリを作り、これを自治体等と連携して広めていきたいと思います。利用者が増えればデータが蓄積してくると思いますので、アプリの精度がより上がっていくことが期待されます。

- コロナ禍での研究環境についてお聞かせください。

当然コロナ禍の影響を受けている部分はありますが、この研究テーマはそれほど大きな影響を受けなかったというのが正直な感想です。私たちの研究はハードを作らずソフトを作ることにフォーカスしていますので、考える頭とPCがあればどこでもできる研究ともいえます。逆に言えば、一見実体のない、目には見えないソフトやアルゴリズムを作ることで、高い臨床的有用性や価値が実態として生まれるという現象は、とても面白いことだと思います。

従来の問診形式の認知機能検査では、個室にて対面で10分や20分問答をしなければならないため、コロナの感染リスクが高い行為と見做される場合があり、そういう検査がやりにくくなっています。私たちが開発した検査法は機器と被検者との間の関係性で成立するため、検査者の介入は最小限となり、かつ短時間で済みますので、正に濃厚接触を避けられるシステムです。コロナ禍においては非常に役に立つ検査法とも言えると思います。

- 将来研究者を目指す学生へのメッセージをお願いします。

私のメッセージでは説得力がないので、先人のメッセージを引用したいと思います。私は福澤諭吉氏がとても好きで、彼の著書の中でも『学問のすゝめ』は正に学問を志す人が読むべき本だと思います。変化の多い新しい時代に研究を志す人にとって重要なことがたくさん書かれています。最後の第17編に総括として、最も大事なことが3つ挙げられています。

第1は母国語を鍛えよということで、若者は英語にたぶらかされずにまずは日本語を鍛えなさい、と書かれています。「若者が日本語を使いこなせないまま英語を勉強することは、取るに足らない馬鹿なことだ」という一文があります。もちろん、英語を話せることは大前提ですが、より繊細に細かくものを考えられるのが母国語ですので、若者はまず母国語を鍛えなさいということが第1に書かれていました。2つ目は、見た目を爽やかにしなさい、ということが書かれています。挨拶をしっかりして、顔色をよくして爽やかでいなさい、と書かれています。このことは3つ目に繋がります。最後の3つ目は、異分野の人と交流しなさい、と書かれています。自分の専門分野だけではなく、別の分野の方と闊達に議論しなさいと書かれていますが、こうした場面では言葉の正確さが必要になります。私も実際に工学部の方やITの専門家、各種企業の方、自治体の役人の方など多分野の方と話す機会がありますが、使っている言葉のニュアンスが大きく異なることもあり、正確に話さないと誤ったメッセージが伝わってしまう場合があると感じています。そこが、1つ目の日本語を鍛えることにつながります。私はこれらのほとんどができておりませんが、言葉の大切さと異分野交流の重要性を噛み締めつつ、日々臨床と研究活動に励んでいます。次世代の方には、福澤氏のメッセージを意識して頑張っていただきたい、と思います。

(2021 年2月25日オンラインインタビュー)