目次

- Ⅰ.レポート紹介

- 科学技術コミュニケーション拡大への取り組みについて(DISCUSSION PAPER No.39) 第2調査研究グループ 上席研究官 渡辺 政隆

- Ⅱ. トピックス

- NISTEP国際コロキアム「サイエンスコミュニケーションのひろがり」-縫い目のない文化を実現するために- 第2調査研究グループ

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ. レポート紹介

Ⅰ. レポート紹介

科学技術コミュニケーション拡大への取り組みについて(DISCUSSION PAPER No.39)

第2調査研究グループ 上席研究官 渡辺 政隆 |

わたなべ まさたか 2002 年 3 月より現職。「科学技術の公衆理解に関する調査研究」を担当。サイエンスライターとして、『DNA の謎に挑む-遺伝子探求の一世紀』(朝日選書)、『シーラカンスの打ちあけ話』(廣済堂出版) ほか、著訳書多数。鹿児島大学理学部、早稲田大学理工学部等の非常勤講師も兼務。 |

科学技術に対する国民の関心度を高める必要性については、いまさら論をまたない。そのためには、従来の科学技術理解増進施策だけでは不十分であり、科学技術コミュニケーションという新たな視点に立った取り組みを導入する必要があること、及びその活性化方策については、科学技術政策研究所調査資料-100 「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活性化について」において詳細に論じた。当報告では、①科学技術コミュニケーションの必要性を改めて指摘すると共に、②科学技術コミュニケーション関連人材育成への取り組みならびに社会的ニーズ等に関する現状報告と提言を行った。

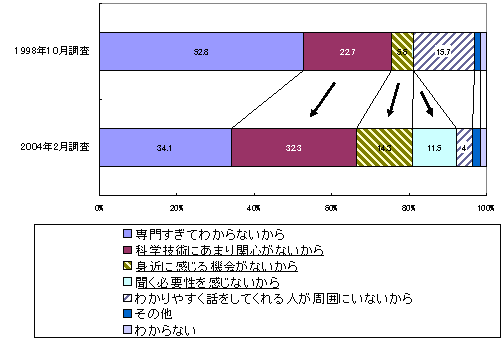

2004 年 2 月、18 歳以上を対象とした内閣府による「科学技術と生活に関する世論調査」が 6 年ぶりに行われた (前回の 1998 年の調査は総理府による)。その結果、「科学技術についてのニュースや話題に関心がある」と答えた人の割合は、前回の調査 (58.1%) から 5.4% 減の 52.7% であった。また、同じ調査で、科学技術者の話を聞くことへの関心を尋ねたところ、ここでもやはり、前回の調査よりも 6.4% (57.1% から 50.7%) の減少だった。さらに、上記の質問で「話を聞きたくない」と答えた人にその理由を尋ねたところ、「科学技術にあまり関心がないから」「身近に感じる機会がないから」「聞く必要を感じないから」という答が目立った (図 1)。前回の調査からの 6 年あまりの間に、日本人ノーベル賞受賞者が4人出たことを考えると、以上の結果は深刻に受け止めるべきと思われる。

これまでになされてきた理解増進活動は多大な成果をあげており、今後とも積極的に推進すべきである。しかし、先端科学技術がますますブラックボックス化していることもあって、科学技術に対する関心は薄れ、身近な存在とも感じなくなっている人々が増加しつつあるのも現実である。このような現状を打開するには、単にわかりやすい情報を提供するだけでは不十分と思われる。科学技術をより身近な存在と感じさせるためのアプローチも必要かもしれない。つまり、従来の「科学技術は役に立つ」「科学はそもそもおもしろい」といった認識に加えて、たとえば科学は楽しい、美しいといった新しい見方を積極的に広めることも重要であると思われる。

ただし、科学技術のおもしろさ、楽しさを広めるだけでも不十分である。科学技術に関する話題が、プラス面もマイナス面も含めて、日常生活で頻繁に語られるような土壌を醸成する必要がある。これが、科学技術コミュニケーションの目指す目標でもある。

「聞きたいとは思わない」と答えた人に、その理由を尋ねた結果

1998 年の調査では、「聞く必要性を感じないから」は回答項目になかった。

総理府世論調査 (1998) 及び内閣府世論調査 (2004) より

そのような、科学技術コミュニケーションに介在する人材を、「科学技術コミュニケーター」と呼ぼう。ここで留意すべきは、科学技術コミュニケーターとは、必ずしも職業ではなく、一義的にはあくまでもコミュニケーションという機能を果たす人の総称であるという点である。

具体的に科学技術コミュニケーターとしては、大学・研究機関・民間企業等の科学技術広報担当者、科学系博物館の学芸員・企画担当者・解説者、メディア企業あるいはフリーランスの科学技術ジャーナリスト (サイエンスライター)、教員、科学技術系NPO等市民団体関係者、あるいは一般市民との対話に熱心な科学技術者自身などが考えられる。

科学技術コミュニケーションを活性化するには、そうした科学技術コミュニケーターの質と量が問われる。科学技術広報は、研究成果の単なる宣伝係ではない。大学、公的研究機関、科学財団、科学系博物館、科学技術系企業などの広報部門に所属し、プレスリリースなどのメディア対応、アウトリーチ活動、広報誌の執筆編集、ウェブサイトなどによる情報発信、職員のメディア対応指導等が職務となる。英米では、広報担当者の多くがサイエンスライター協会に所属していることからもわかるように、科学技術広報担当者はサイエンスライターとして位置づけられ、相応の活躍が期待されており、いくつもの大学が養成コースを設置している。

わが国における科学技術コミュニケーションの現状を把握する一助として、11カ所あまりの大学、研究機関、企業で聞き取り調査を行った。その中で浮き彫りとなった現状と課題、問題点は、以下の通りである。

(1) 広報体制

- 大学法人化に伴い、大学のイメージアップ作戦には力点が置かれつつある。ただし、科学技術研究に関する広報体制の現状は、人手不足・人材不足である。

- 即戦力の人材としては、編集ノウハウ、理工系知識のバックグランドを備えた人が望ましい。

- 研究成果の情報発信、教育広報に対する組織全体の意識は低い。

- 広報においては、わかりやすいプレゼンテーションが重要。スタッフは、研究者から情報を引き出すテクニックも必要。

(2) 科学技術コミュニケーション (SC) 教育

- 研究業績重視の組織では、SC教育に対する認識が低いというのが現状。

- 学生、若手研究者は、総じてSCに高い関心をもちつつあるのに対し、年配の教官・研究者の多くは、説明責任に対する自覚が薄い。

- 自分の研究の背景を語れない研究者が多い(プレス発表などで)。

- 社会に出ても役立つ、研究費獲得に役立つといったインセンティブがあれば、学生も教官も研究者も、SCのスキルアップに積極的に取り組むであろう。

- 修士レベルで就職を目指す学生では特に、社会に出て役立つスキルを身につけたいという意識が高い。

- SCに特化した教育は、将来(就職先など)が見えないかぎり、学生も不安であろう。

- たとえば研究者が研究活動を行っていく上で、プレゼンテーション、面接、研究費申請書等の訓練ないし助言を受けているいないで、就職採用試験、競争的研究費獲得などにおいて、成果に明らかな違いが出ることを実感させれば、意識は高まる。

一般的に我が国の大学・研究機関、ならびにそこに在籍する研究者の多くは、自らの研究に対する説明責任、透明性の確保、信頼感の醸成に対する意識が未だに薄いというのが実情である。また、一般の人々や他分野の研究者向けに情報を発信したいと考えている研究者、あるいは発信していると自負している研究者でも、その手段や手法に不案内であったり、コミュニケーションスキルが不足している場合が、ままある。まずは学部生・大学院生の時代から、ライティングとプレゼンテーションを重視した基本スキルを学ばせる必要がある。そこで、充実させるべき今後の主な課題としては、以下のものが考えられる。

- (1) 大学院生ないし学部生を対象とした科学技術コミュニケーション・プレゼンテーション教育の実施。及びそれを担当する講座の設置

- (2) 研究者に対するメディア対応・科学技術コミュニケーションスキルアップ用トレーニングの実施

- (3) 科学技術コミュニケーションのスペシャリスト養成のための専門職大学院等、専門家養成システムの設置

- (4) 理科教員の再教育コースの設置

- (5) 大学・研究機関広報部の拡充と科学技術広報担当者の採用

- (6) アウトリーチ活動を研究者及び研究機関の評価対象として重視する

科学技術コミュニケーション関連人材の受け入れ先に関しては、現状では未だ不十分と言わざるを得ない。このような現状は、研究者及び研究機関・大学が危機感をつのらせないことには、なかなか改められないかもしれない。まさに彼らこそが、一般国民の科学離れをもっとも憂えねばならない当事者である。国民の科学離れは、研究者を孤立させ、やがては研究予算の縮小をもたらしうるからだ。科学技術研究予算削減の動きは、合衆国ではすでに始まっており、米国科学振興協会 (AAAS) は危機感をつのらせ、研究者のアウトリーチ活動への参加をよびかけている。わが国でも、日本学術会議が研究者のアウトリーチ活動を促進するための取り組みに乗り出している。

こうした困難な状況の中でも一縷の光は見える。大学の学部生をはじめとする若い世代で、「科学技術コミュニケーション」という考え方や動きに高い関心を寄せる人たちが決して少なくないことである。ところが、そうした意識を持つ人たちを伸ばすための方策が、現時点では欠けている。そのためにも、本報告書の提案が、一部なりとも早急に実現に移されることを切に願ってやまない。

なお、本報告書は「科学技術コミュニケーション活性化」に関する一連の調査研究の一環であり、今後とも調査分析を深めていく予定である。

Ⅱ. トピックス

Ⅱ. トピックス

NISTEP国際コロキアム「サイエンスコミュニケーションのひろがり」

―縫い目のない文化を実現するために―

第2調査研究グループ

- 開催期日:

- 2005 年 2 月 7 日 (月) 9:45 〜 19:30

- 会場:

- 品川コクヨホール (同時通訳付き)

|

1.開催目的

当コロキアムは、よく言われている文系と理系あるいはサイエンスとアートといった文化間の溝を埋めて、縫い目のない文化(シームレス・カルチャー)を実現し、それにより理科離れを解消できないかということを、サイエンスコミュニケーションという視点から話し合うために開催されたものである。

2.コロキアムの概要

午前中は、科学者でありかつサイエンスコミュニケーターとしても著名なお二方の基調講演があった。

また、午後は3つのセッションに分け、アートとサイエンスの融合等による文化、CGを使い斬新なアイディアでの科学の紹介等、科学をもっと身近に感じることにより、科学に興味を持ってもらうきっかけの提案があった。

さらに、オプショナルセッションを「科学茶房」と銘打ち、サイエンスオブジェ等アート作品を見ながらドリンク片手に科学について語り合う時間を設け、この中で講演者と参加者の活発な議論が交わされていた。

当日は科学技術コミュニケーション関係者、科学技術者、科学館関係者、教職員、学生(科学コミュニケーション関係、美術系)、アーティスト、マスメディア(新聞、出版)、科学・教育行政関係者等約220名の多彩な参加者が集まった。

プログラム(敬称略)

- ◯ 基調講演 1

- オーブリー・マニング(エディンバラ大学名誉教授)

「好奇と歓喜―科学は文化の一部となる―」 - ◯ 基調講演 2

- リン・マーギュリス(マサチューセッツ大学アーマスト校教授)

「知の方法としての科学―生きている砂「放散虫」と進化の叙事詩―」 - ◯ 第 1 セッション「縫い目のない文化を語る」

- スティーブン・ミラー(ロンドン大学ユニヴァーシティ カレッジ教授)

「ヨーロッパのサイエンスコミュニケーション― 2 つの文化問題を超えて―」

チョ・スックギョ (韓国科学財団国際部長)

「韓国における科学技術公衆理解―韓国科学財団の取り組みを中心に―」 - ◯ 第 2 セッション「科学が絡むともっとおもしろい?」

- イラン・チャバイ(ニュー・キュリオシティショップ代表)

「子供のカルチャーに科学を持ち込む―熱中できるロールプレイングコンピュータゲームを窓口に―」

渡辺 政隆 (科学技術政策研究所上席研究官)「おしゃれな科学」

木村 政司(日本大学藝術学部教授)「アート + サイエンス = カルチャー」 - ◯ 第 3 セッション「科学のひらめきとかがやき」

- 司会: 高柳 雄一(電気通信大学教授)

ゲスト:中谷 日出 (NHK 解説委員)、植 木淳朗 (慶應義塾大学大学院) - ◯ オプショナルセッション「科学茶房」

- 会場展示:ヤマ・ダ・リュウ (ゲノムアーティスト)、㈱ウォーターパール

ゲスト: 本川 達雄 (東京工業大学教授)

3.アンケートの概要

アンケートは 108 名の方から回答をいただいた。性別は男性 64%、女性 36%。年齢構成は 20 代から 50 代、60 代以上それぞれほぼ同数であった。また、参加者のバックグランドをみてみると、理系 63%、文系 28%、アート系6%、その他 2% であった。

参加した感想は、「おもしろかった」 36%、「どちらかといえばおもしろかった」 40%、「ふつう」 10%、「どちらかといえばおもしろくなかった」2%であった。サイエンスコミュニケーションという言葉は 70% が知っており、参加者の 90% 近くがサイエンスコミュニケーションは大切だと回答している。

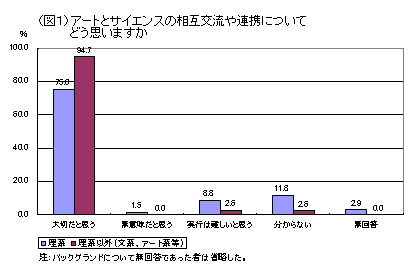

また、アートとサイエンスの相互交流や連携については、82% が大切だと考えており、それを参加者のバックグランドで分けてみると (図 1) の通りであった。これによると理系でも理系以外でも「大切だと思う」が大勢を占めているが、「無意味だと思う」、「実行は難しいと思う」、「分からない」と回答した理系出身者が理系以外よりも多くなっていることが見て取れる。

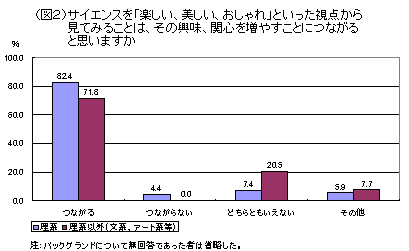

さらに、「サイエンスを"楽しい、美しい、おしゃれ"といった視点から見てみることは、その興味、関心を増やすことにつながると思いますか」との設問に対しては、理系出身者は82%、理系以外は72%が「つながる」と回答している (図 2)。

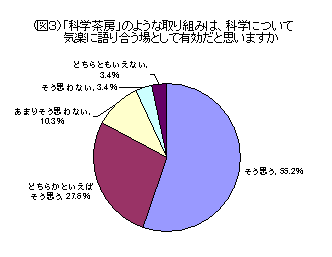

オプショナルセッション「科学茶房」に対するアンケートでは参加者約100名の内29名から回答をいただいた。参加した感想として86%が肯定的な回答をしており、83%が「科学茶房」を科学について気楽に語り合う場として有効だと回答している (図 3)。

また、科学館等で飲食をしながら研究者と肩肘張らずに話をする機会があれば参加したいですかという設問に対しては、「参加したい」、「内容によっては参加したい」と93%が回答していた。

このコロキアムを通して、多くの人にサイエンスコミュニケーションへの理解が深まり、さらに、サイエンスとアートの取り組みやサイエンスを楽しく美しいものだという観点からの興味付けにも理解が得られてきていることが分かった。このことから、今後は本コロキアムで提案したような多様な視点からの科学技術理解増進活動を積極的に推進していくことが必要であるといえる。

なお、コロキアムの模様はサイエンスチャンネルによって収録され、後日放送の予定である。

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

| ・2/14 | 中村 隆史:第2調査研究グループ上席研究官 |

| 「学校教育と連携した科学館等での理科学習が児童生徒へ及ぼす影響について」 | |

| 石井 正道:第2研究グループ上席研究官 | |

| 「独創的な商品開発を担う研究者・技術者の研究」 |

| ・2/ 3 | 姜 栄柱:忠南発展研究院経済観光研究部責任研究員 |

| 「韓国テジョン(大田)市における公的研究機関を中核としたR&D特区構想の展開 | |

| 〜ITバブル崩壊後の持続性ある地域クラスター形成・発展に向けて〜」 |

| ・ | 「科学技術動向 2005 年 2 月号」(2 月 28 日発行) |

| 特集 1 食物アレルギー研究の動向 | |

| ライフサイエンス・医療ユニット 島田 純子 | |

| 客員研究官 矢野 裕之、水町 功子 | |

| 特集 2 米国政府の高性能コンピューティングへの取り組み | |

| 情報通信ユニット 野村 稔 |

| 2/17〜21、米国ワシントンDCにて開催されたAAAS年次会合において、"International Perspectives on S&T Policy"の総合タイトルの下、下記の各セッションで当所スタッフ(客員含む)が発表を行った。 | |

| ・ | セッション:University-Industry Research Collaboration and Regional Development(2/18 8:30-10:00) |

| "Industry-University Linkage Serving Regional Development: Japanese Experiences" | |

| 原山 優子 (第3調査研究グループ客員研究官/東北大学教授);スピーカー | |

| "Quantitative and Qualitative Analysis on the Level of Regional S&T Activities toward Sustainable Innovation" | |

| 齋藤 尚樹 (第3調査研究グループ総括上席研究官);ディスカッサント | |

| ・ | セッション:National Strategic Planning and Assessment for S&T (2/20 8:30-11:30) |

| "Highlights of the Comprehensive Review of Japan's S&T Basic Plans" | |

| 近藤 正幸 (第2研究グループ客員総括主任研究官/横浜国立大学教授);スピーカー | |

| "The Evolutionary Foresight Process and Its Application to Agenda-Setting for S&T Policy" | |

| 奥和田久美 (科学技術動向研究センター上席研究官);スピーカー | |

| (※齋藤 尚樹;共同オーガナイザー兼モデレータ) | |

| ・ | セッション:Cross-National Perspectives on Issues in S&T Policy(2/20 15:30-17:00) |

| "Medium- and Long-Term S&T Policy Planning in Japan" | |

| 永野 博 (科学技術政策研究所所長);スピーカー | |

| (※齋藤 尚樹; 共同オーガナイザー兼ディスカッサント) |