目次

- Ⅰ.年頭挨拶

- 科学技術政策研究所長 永野 博

- Ⅱ.レポート紹介

- 国として戦略的に推進すべき技術の抽出と評価-我が国の科学技術力のベンチマーキング-

(調査資料-109)

科学技術動向研究センター 材料・製造技術ユニット 渡井 久男

- 国として戦略的に推進すべき技術の抽出と評価-我が国の科学技術力のベンチマーキング-

- Ⅲ. トピックス

- 科学技術政策研究所国際コロキアム

サイエンスコミュニケーションのひろがり―縫い目のない文化を実現するために―

- 科学技術政策研究所国際コロキアム

- Ⅳ. 最近の動き

Ⅰ. 年頭挨拶

Ⅰ. 年頭挨拶

新年明けましておめでとうございます。

「21 世紀の世界に問題は 3 つある。1 つめは富める者と貧しい者の格差の問題、2 つめは核に関する問題、3 つめは、伝統的な偏見、例えば宗教、民族、ジェンダーの問題だ」とガルブレイス教授は山中燁子氏に 1997 年に語っています。第 1 の問題は、世界人口の増大とグローバル化の中で間違いなく先鋭化してくる問題です。2002 年にヨハネスバーグで開かれた「持続可能な開発のための世界サミット」では水、エネルギー、防災問題等への国際協力が大きなテーマとなり、わが国が地球観測サミットを主催する引き金にもなりました。第 2、第 3 の問題の顕在化はいわずもがなといえましょう。

わが国はこのような世界情勢の中で、どのような方向に進み、何を実現しようとしているのかを真剣に考え、明確な考え方を示さなければなりません。そのためには、なぜわが国が科学、技術、経済力などにおいて現在のような位置に存在しているのかということについて、少なくとも近代における発展の歴史を知り、社会的、文化的背景や、地理的、政治的制約などを含めその特質を理解しておくことが不可欠です。例えば、冷戦構造という国際政治状況がなければ、いくら日本人が優秀であったとしても、今日ほどの経済的繁栄はなかったかもしれません。歴史に仮定は無意味ですが、歴史を踏まえて冷静に自らの足元を見つめ直し、そこから日本がとるべき施策を考えていく必要があると思います。

科学技術政策の遂行は国の重要な責務の一つでありますが、わが国のことのみを考えていたのでは成り立ちません。去る 11 月に京都で開催された「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」に出席したところ、カナダの新首相が政府の科学技術関係経費の 10% を開発途上国との関係の事柄に充てるとの方針を表明したという話が話題になっていました。わが国が取りえる政策か否かは別として、この話題が多くの参加者の心にインパクトを与えていたように見受けられました。

このような中で、わが国の科学技術政策に寄せられる期待と責務には大きなものがあります。知の創造と活用により真のフロントランナーとなって、ある程度先の地球社会の姿を描きながら人口減少時代のわが国の課題のみならず、世界の課題を解決していくためには、わが国を、世界から人や情報が集まり、活発な創造的、先駆的な活動が行われるような魅力ある場所にしなければなりません。そのために取るべき手段の多くはこれまでの科学技術基本計画にも取り上げられています。現在、当研究所では内閣府総合科学技術会議事務局からの依頼により、従前の基本計画による達成効果の評価のための調査に当たっています。また、第 3 期基本計画の策定に資するため、中長期を見通した科学技術の俯瞰的予測調査などを行っています。これらの成果は、随時、内閣府や文部科学省の審議会などでの討議の材料として提供されていますが、このような作業を行えるのも、当研究所の各グループの日頃の実績の積み重ねがあったからこそと考えています。第 3 期の科学技術基本計画では、第 1 期、第 2 期の基本計画で定めたことの実効性がより問われるとともに、前回の基本計画を定めた時点より、より厳しい環境条件の中でのわが国の羅針盤としての役割が期待されています。私としては、所員ともども、常に問題意識を明確にしつつ、科学技術政策の立案に寄与していきたいと考えていますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

Ⅱ. レポート

Ⅱ. レポート

国として戦略的に推進すべき技術の抽出と評価

-我が国の科学技術力のベンチマーキング- (調査資料-109)

1. 調査の目的

国として推進すべき基幹技術に関する重要事項の調査検討を行う委員会として、2004 年 6 月、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に、「国として戦略的に推進すべき基幹技術に関する委員会」が設置された。本調査は、上記委員会における検討に寄与しうる基礎資料を提供することを目的として実施された。

2. 調査内容

(1) 調査の観点

この委員会では、「国として戦略的に推進すべき基幹技術」を抽出する方針として、次の 3 つの観点が掲げられた。

- (ⅰ) 経済の発展や産業の国際競争力強化の基盤となるもの (名称: 「経済発展」)

- (ⅱ) 安全・安心の確保など我が国の維持に必要な科学技術で、長期的視点に立って着実に推進する必要があるもの (名称: 「国の維持」)

- (ⅲ) 大きな技術革新を促し知の世紀を先導するなど、国際社会の中で我が国がリーダーシップを発揮するべきもの (名称: 「知の世紀」)

本調査では、我が国の主要な科学技術領域の海外との水準比較、上述の 3 つの観点に対する寄与への期待の度合い、国として関与すべき度合い、を専門家へのアンケートにより把握した。その結果を分析し、戦略的に推進すべき基幹技術の候補を抽出し、検討の要点をとりまとめた。

(2) 調査項目、対象者、設問

本調査では、現在別途実施中の「科学技術の中長期的発展に係る俯瞰的予測調査」のうちの「デルファイ調査」で選定した 127 の注目科学技術領域 (以降、技術領域と記述) を活用した。アンケート対象者は上記予測調査の分科会委員 188 名に対して行った。技術領域の性格付けとして上記基幹技術抽出の観点への寄与の度合い、国が関与すべき度合い、現在と 5 年前における我が国の技術水準の米国、欧州、アジアとの比較、等を問うた。

(3) 分析方法

- ①各技術領域についての回答を 10 点満点で指数化した。

- ②設問に応じて、指数に基づき領域をランク分けした。

- ②-1. 基幹技術抽出の観点 (基幹技術の軸) 及び国の関与の必要性については、指数の順位に基づいてランク分けし、相対評価を行った。

- ②-2. 我が国の技術水準 (米国、欧州、アジアとの比較) については、指数の値によりランクを決定し、絶対評価を行った。

3. 調査結果

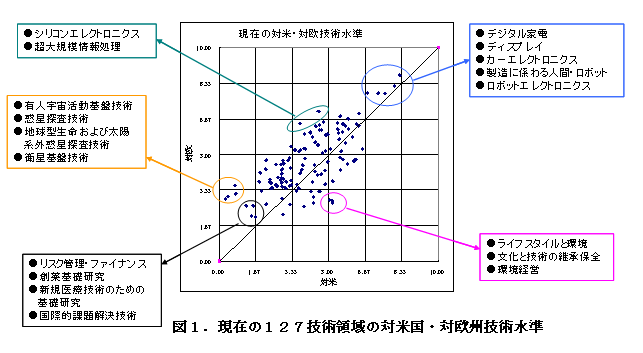

(1) 127 の科学技術領域の現在の米国、欧州との水準比較について (図 1 参照)

- ①米国、欧州に比べて我が国の技術水準が高い技術領域は、デジタル家電、ディスプレイ、エレクトロニクス等、民間主導で進められている領域である。

- ②米国、欧州に比べて技術水準が低いものとしては、医療応用を目指した基礎研究と社会事象を科学的に分析する学際領域が含まれる。特に米国との差が大きい領域が、有人宇宙活動基盤技術などの宇宙関連の技術領域である。

- ③欧州には優るが米国には劣る領域は、シリコンエレクトロニクス及び超大規模情報処理などである。

- ④米国とはほぼ対等であるが欧州には劣るのは、ライフスタイルと環境、文化と技術の継承保全、環境経営などである。

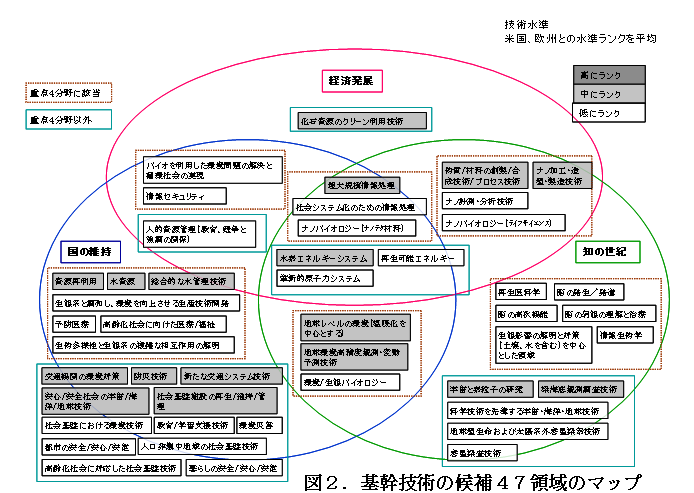

(2) 基幹技術の候補として抽出した 47 技術領域の傾向 (図 2 参照)

基幹技術抽出の観点: 「経済発展」、「国の維持」、「知の世紀」の観点の内、少なくとも 1 つで上位 1/3 に入り、且つ「国の関与の必要性」で上位 1/2 に入る技術領域を抽出した。欧米との水準比較は高、中、低の分類で高は無く、中は 17 領域、低は 30 領域であった。

(3) 抽出された重点 4 分野以外の 22 領域のポイント

- ①様々な要素技術を統合化・発展させる場としての宇宙・海洋技術

- 要素技術 (ナノテク、コンピュータ、新エネルギー、新素材、バイオテクノロジーなど) の統合化

- 宇宙・惑星探査、深海底観測などにおける自律制御、電源、通信、センサなどの次世代要素技術開発

- ②安全・安心な社会・生活の実現に向けたシステム技術

- 自然災害予測技術及び対策技術 (被害状況把握、被害拡大防止、避難及び早期復旧の支援)

- 自然災害予測・対策のための高精度地球観測衛星利用

- 故意または過失による事故や情報セキュリティ侵害などの個人犯罪を含む人的災害発生時の被害拡大防止及び早期回復支援

- ③環境を考慮した新しいエネルギーの利用技術

- 革新的原子力、水素エネルギー、石炭クリーン化、太陽エネルギー利用、風力発電など

- 燃料電池自動車、宇宙太陽光発電衛星など新エネルギーを利用する総合システム

- 原子力廃棄物の処分、CO2対策など負の面にも着目し、暮しの安全と環境保全に配慮

- ④人口構造の変化に対応した社会基盤関連技術

- 少子高齢化社会、人口非集中地域における社会基盤技術

- 交通機関における総合的インテリジェント化技術

- 年齢を問わない学習や情報通信技術を用いた新しい学習手段など、教育機会拡大のための支援技術

(4) 抽出された重点 4 分野に該当する 25 領域のポイント

- ①安心・安全の実現に向けた医療技術

- 再生医科学、予防医療などの高度医療

- 神経疾患の克服に向けた脳機能の解明

- ②社会の高度なシステム化を支える情報処理技術

- 自律的で自己秩序形成可能な超大規模情報処理技術による強靭な社会インフラ基盤の確立

- 科学技術、法制度、利用技術を包含した社会システムの総合化技術

- ③地球レベルでの持続可能な循環型社会の実現技術

- 温暖化対策など地球レベルの環境改善のための観測・予測技術

- 生物多様性と生態系の相互作用の解明

- 水管理技術や水質改善などによる水資源の有効活用

- 廃棄物再利用やバイオマスエネルギーの利用

- ④新物質、新製造法の創出に向けた微細化・高精度化技術

- 新物質・新材料の創製のためのナノレベルの加工・造型及び計測・分析技術

- ⑤ナノとバイオの融合による医療、情報処理への応用

- 難病に対する低侵襲診断や標的医療のためのナノバイオロジー技術

- 培養神経細胞ネットワークを用いたバイオコンピュータ技術

Ⅲ. トピックス

Ⅲ. トピックス

科学技術政策研究所国際コロキアム

サイエンスコミュニケーションのひろがり

――縫い目のない文化を実現するために――

Seamless Culture Through Science Communication

♦♦♦開催趣旨♦♦♦

洋の東西を問わず、文系と理系、サイエンスとアートなどという分け方が存在し、それぞれの間には深い溝があると言われています。しかし、たとえば文系と理系それぞれの中にもたくさんの溝が存在します。ならばいっそのこと、すべての溝を埋めて、縫い目のない文化 (シームレス・カルチャー) を実現してみませんか。それがまた、理科離れを解消する最短の道となることでしょう。今回のワークショップでは、英米韓日の優れたサイエンスコミュニケーターをお招きし、その方策について話し合います。サイエンスコミュニケーションに関心をお持ちの多方面の方々のご参加をお待ちします。

◈◈◈プログラム◈◈◈

- » 日時:

- 2005 年 2 月 7 日 (月) 9:45 〜 18:00

- » 会場:

- コクヨホール (先着 250 名 無料)

- » 対象:

- この分野に関心をお持ちの専門学校生・大学生以上の方

- » 使用言語:

- 日英同時通訳付き

- » 司会進行:

- 黒山ひろ美 (テレビ番組キャスター)

- 基調講演 1 オーブリー・マニング Aubrey Manning

- 「好奇と歓喜――科学は文化の一部となる」エジンバラ大学名誉教授。動物行動学者。BBC - Landscape Mysteries のプレゼンター。

著書『動物行動学入門』

- 「好奇と歓喜――科学は文化の一部となる」

- 基調講演 2 リン・マーギュリス Lynn Margulis

- 「知の方法としての科学――進化の叙事詩」マサチューセッツ大学アマースト校教授。細胞生物学者。細胞共生説の提唱者。

著書『細胞の共生進化』『共生生命体の30億年』ほか

- 「知の方法としての科学――進化の叙事詩」

- 第 1 セッション 「縫い目のない文化を語る」

- スティーヴン・ミラー Steven Miller (ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジ教授)「ヨーロッパのサイエンスコミュニケーション――2つの文化問題を超えて」

- チョ・スックギョ Sook-Kyoung Cho (韓国科学財団対外連携部長)「韓国における科学技術公衆理解――韓国科学財団の取り組みを中心に」

- ドロン・ウェーバー Doron Weber (スローン財団公衆科学理解増進プログラムマネージャー)「2 つの文化は解消できるか――スローン財団の取り組み」

- スティーヴン・ミラー Steven Miller (ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジ教授)

- 第 2 セッション 「科学が絡むともっとおもしろい?」

- イラン・チャバイ Ilan Chabay (ニュー・キュオリシティショップ代表)「子供のカルチャーに科学を持ち込む ――熱中できるロールプレイングコンピュータゲームを窓口に」

- 渡辺 政隆 (科学技術政策研究所上席研究官)「おしゃれな科学」

- 木村 政司 (日本大学芸術学部教授)「アート + サイエンス = カルチャー」

- イラン・チャバイ Ilan Chabay (ニュー・キュオリシティショップ代表)

- 第 3 セッション 「科学のひらめきとかがやき」

- 司会: 高柳 雄一 (電気通信大学教授)

- ゲスト: 中谷 日出 (NHK 解説委員)稲蔭 正彦(慶應大学環境情報学部教授)ほか

- オプショナルセッション 「科学茶房」(18:00 〜 19:30)ドリンクを片手に楽しい語らい

- ◇ お問い合わせ・申し込み先:

- 政策研国際コロキアム事務局 (㈱サイマル・インターナショナル内)

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 1-25-5 虎ノ門 34MT ビル 1F

Email : nistep@simul.co.jp ; TEL: 03-3539-4502 ; FAX: 03-3539-4533 - ◇ 申し込み方法:

- 上記事務局宛に、Email、ファックスまたはハガキで、住所・氏名・年齢・職業を明記の上、オプショナルセッション参加希望も含めてお申し込み下さい。

Ⅳ. 最近の動き

Ⅳ. 最近の動き

| ・12/ 3 | Ms. Vera Stercken M.A.: ドイツ連邦教育研究省アジア、オーストラリア、ニュージーランド担当課長補佐 |

| Dr. Nicole Zingsheim: ドイツ連邦教育研究省国際事務所アジア担当 | |

| ・12/ 8 | Dr. Daniel Pardo: フランス国立科学センター (CNRS) リサーチディレクター |

| ・12/13 | Mr. Bambang D. Sumarsono: インドネシアPURBALINGGA県エコノミックアドバイザー |

12 月 9 日に、韓国科学技術評価・企画院 (KISTEP) の Hee Yol, Yu 院長を訪問し、研究協力に関する覚書 (MOU) を締結した。 (表紙写真) |

| ・12/ 1 | 佐藤 源之: 東北大学東北アジア研究センター教授 |

| 「地中レーダーによる人道的地雷検知技術開発と波及効果―先進技術を通じた国際貢献の事例として―」 |

| ・12/14 | 下村 郁夫: 政策研究大学院大学教授 |

| 「英語でのプレゼンテーション手法 〜 日本人研究者のためのノウハウ」 | |

| ・12/24 | 越 邦晴: (有) スィムプル代表取締役 |

| 「情報伝達能力・技法の向上 〜 プレゼンテーション能力開発コース」 |

| ・ | 「科学技術動向 2004 年 12月号」(12 月 24 日発行)

|