目次

- Ⅰ.レポート紹介

- 大型研究施設・設備の現状と今後の課題

(調査資料-106)

科学技術動向研究センター特別研究員 中塚 勇

- 大型研究施設・設備の現状と今後の課題

(調査資料-106)

- Ⅱ.海外事情

- 韓国の臓器移植事情

- 先端生命科学技術の社会的ガバナンスにおける中間的専門機関の役割 -

第2調査研究グループ主任研究官 牧山 康志

- 韓国の臓器移植事情

- 先端生命科学技術の社会的ガバナンスにおける中間的専門機関の役割 -

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ レポート紹介

Ⅰ レポート紹介

大型研究施設・設備の現状と今後の課題

(調査資料-106)

1. 調査目的

世界を先導する研究開発を行う上で不可欠である大型研究施設・設備について、現状の問題点を明らかにし、その機能を最大限に活用していくための施策検討に資する。

2. 調査対象

対象とした施設・設備は下表のとおり

| 超大型施設 | 大型施設 | 大型機器 | |

| 定義 | わが国唯一、世界最高性能の施設 | 研究機関・大学内に 1、2 カ所程度あるような施設 | 数千万円以上の高額な機器であって、研究機関や大学の学部、研究科等に 1 〜数台配置されるようなもの |

| 例 | SPring-8、地球シミュレータ、JMTR 等 | 高性能クリーンルーム大規模風洞施設 等 | 高分解能電子顕微鏡、走査型トンネル顕微鏡、高分解能 NMR、質量分析装置 等 |

3. 調査方法

2004 年 4 月 28 日から 5 月 18 日まで、科学技術動向研究センターの専門家ネットワークのアンケート機能を使い調査を実施。回答者は 346 名。

4. 調査結果

(1) 超大型施設

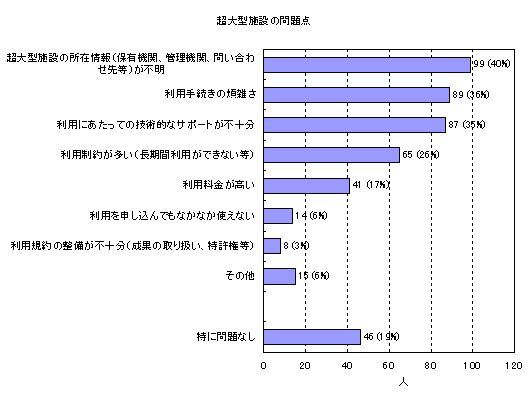

超大型施設の整備を国が進めることについては、科学技術の牽引役として必要といった観点から肯定的な意見が多い。しかし、その運用面については、施設の所在情報が不明であること、利用手続きが煩雑であること、一部の利用者の独占的な利用が見られることなどの指摘がある。

- (1) 施設は純粋科学の進歩に有用

- (2) 研究成果の公表・透明性の確保が必要

- (3) 一部の利用者の独占的利用に問題

- (4) 決定プロセスの明確化が必要

- (5) 施設の整備は戦略的に行うべき

(2) 大型施設

大型施設については、施設の利用者側からは技術的なサポートが不十分であること、長期間利用できないといった利用制約が多いこと、研究成果の取扱規定の整備が不十分であることが問題点としてあげられている。施設の管理者側からは運営資金が不足していることや施設に関する責任が不明確になっていることが問題点としてあげられている。

(3) 大型機器

大型機器については、維持・管理費の確保の困難さや技術者が不足していること、機器設置スペースの確保の問題など、運営面の問題点が指摘されている。

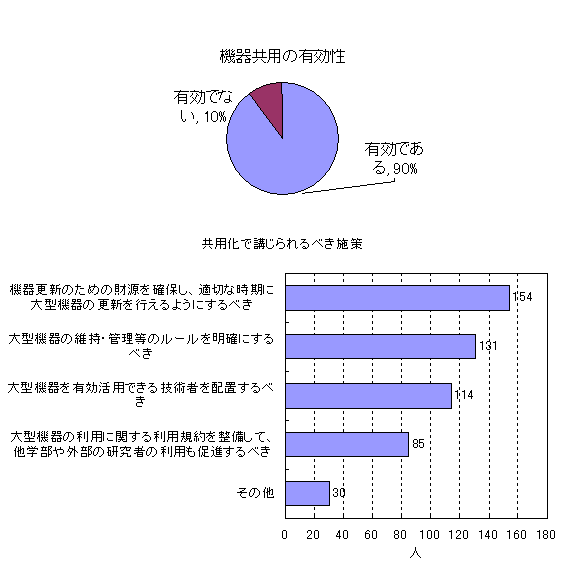

大型機器の共用は多くの大学や機関で行われており、大学では学部・研究科内、公的研究機関ではその機関内で共用しているケースが一番多い。大型機器の共用は有効であるとする回答は 90% にのぼり 、共用機器の適切な更新や維持管理のルールを明確にするなど制度を整備した上で、共用を一層進めていくことを期待している。

- (1) オペレーターや技術者の確保が必要

- (2) 産学連携が必要 (機器の共同開発、技術者の企業からの派遣 等)

- (3) 研究成果に対する適切な評価による機器の導入を行うべき

- (4) 共用機器に関する情報提供を行うべき

- (5) 研究室が共用機器を維持・管理することへの評価を行うべき

(4) 産業界のニーズ

産業界では、大学や公的研究機関の超大型施設・大型機器を利用したいとする回答者が 5 割にのぼる。しかし、利用したいかどうかわからないと回答する者が 3 割いる。利用方法や設備のスペック、何ができるのかなど、施設に関する情報をさらに発信するとともに、利用をサポートする体制を整備すれば、産業界のニーズはさらに高まる可能性がある。

- (1) 施設利用に関するサポート体制の充実

- (2) 施設に関する情報発信 (利用方法、設備スペック、何ができるのか等)

- (3) 利用しやすい環境の整備 (手続きの簡略化、迅速化、利用の自由度)

- (4) 成果の保護

(5) 全般的な意見より

回答者に、自由記述で大型施設・機器に関する意見を求めたところ、多くの意見が寄せられた。これらを以下にとりまとめた。

- 米国では測定機器専門の技術者が充実している。

- 米国では、技術者のレベル、士気が非常に高く、ポスドクの技術教育までも担っている。

- 欧米では高度の技術を有する(博士号を有する者も少なくない)技術職員が極めて有効に働いている。

- 共用に適した体制を整備し(技術者、経費、更新予算など)開放を進めるべきである。

- 大型研究施設参加への予算的バックアップが必要である。

- 共用化は研究の現場において、他人の研究に貢献するインセンティブが必要である。

- 汎用的な解析設備は解析センターなどの形で集約し、十分な技術者を配置して管理、整備を行うべきである。

- 少数の研究者グループでも使えるように、測定・解析設備は集約化し整備してほしい。

- 維持費に見合う成果が本当にあるのかを常に監査しないといけない。

- 日本として、よりふさわしい貢献分野への投資に切り替えていくべきだと考える。

- 科学技術の革新的な発展のためには人材の育成が第一。人材育成と施設整備は成果のための両輪。

(6) おわりに

本調査は大型研究施設・設備の現状を把握するために行った調査である。今後、大型研究施設・設備が幅広く利用されるために改善すべき点を以下にあげる。

- a. 幅広い研究者が活用できる環境整備の必要性 (超大型施設)

- b. 技術者の配置・運営経費の支援 (大型施設)

- c. 共用ルールの明確化の必要性 (大型機器)

- d. 施設に関する情報発信の必要性 (産業界の要望)

また、本調査により示唆されたことを以下に記す。

a. 研究者の意識の問題

欧米においてはプロジェクトのために人が移動するという文化があり、それに対し日本はすべてを自分のところに集める傾向があるといったコメントがあった。

機器共用化により研究者が集まり、技術やノウハウが集積され、測定技術のレベルアップが期待される仕組みを作ることで、機器の改良が進むことが期待される。

b. 産業支援の方向性

回答者のコメントとして、機器を管理する技術者を製造会社から出向させることによって、製造会社も現場のニーズがつかめて有効であるとの指摘があった。機器の先端性を確保するには、研究者と産業界の協力が必要であり、研究者と産業界の緊密な連携がより良い機器を生み出していくと思われる。

c. 研究環境の整備

本調査結果から、機器の共用化への期待は高いことがわかった。これまでは、機器が重複して設置されていたが、機器共用化により予算の有効活用が計られ、設置スペース、技術者の確保、運営経費といったソフト面の充実が期待される。

施設や機器は、利用できる人間がいて、その能力を発揮する。そのためには、プロの研究支援者・研究事務の支援者などを長期的な視野で養成する必要がある。

なお、本アンケートは、文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課と連携して行ったものである。現在、先端的研究施設・設備の活用促進について、科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会知的基盤整備委員会において、議論しているところである。

なかつか いさむ: 東北電力より 2002 年 10 月から科学技術動向研究センターに出向。

Ⅱ. 海外事情

Ⅱ. 海外事情

韓国の臓器移植事情

- 先端生命科学技術の社会的ガバナンスにおける中間的専門機関の役割 -

|

まきやま やすし

2002年4月より現職。生命倫理問題に係る「生命科学技術の社会的ガバナンスシステムの構築」が調査研究テーマ。

バックグランドは神経内科医師、分子生物学。関連の報告: 「ヒト胚の取扱いの在り方に関する検討」Discussion Paper No.33.「英国のヒト胚に関わる管理システム成立の背景と機能の実際―わが国におけるガバナンスシステム構築のためにー」科学技術動向2003年3月など |

1. はじめに

韓国は、わが国と類似した文化的伝統 (古代からの両地域の人的・文化的交流や儒教等) を有する国であるが、臓器移植医療の状況に関しては、日韓両国で隔たりがある。わが国では 1997 年「臓器の移植に関する法律」の施行以降、2004 年 8 月現在で 30 例の脳死臓器提供に止まり、他方、韓国 (人口約 4,800 万) では既に 800 例を越える脳死臓器移植が行われ、また、人口当たりの年間腎移植数でもわが国の約5倍である (但し、両国とも生体腎移植が多い)。臓器移植医療は、社会の中の自発的臓器提供者、ドナーの存在なくして成立しない。つまり、社会の理解や積極的な参加 (パートナーシップ) があって初めて成立する。それゆえ移植医療は、社会の科学技術におけるガバナンスの成立状況を示すバロメーターともいえ、その視点から移植医療の体制、係る施策を見直す際に資する知見として、身近な韓国の臓器移植事情につき、その概略を所感とともに紹介する。

韓国も日本も (欧米諸国とは異なり)、脳死が臓器移植を前提とした特別な「死」として位置づけられている点、生前の意思表示の尊重や、遺族の同意を必要とすることなどでは共通である。しかし他方、韓国においては、臓器移植の適正化を図る包括的な社会制度の中に、KONOS (国立臓器移植機関) を臓器移植の専門的、包括的な管理機関として位置付けた点で異なっている。KONOS は規制制度と実地の現場、そして社会とを仲介するべく、調査能力をもち、管理・運用に責任と権限を有する公的機関であり、わが国の制度にはない機能を備えた機関である。

2. 韓国における臓器移植の実情

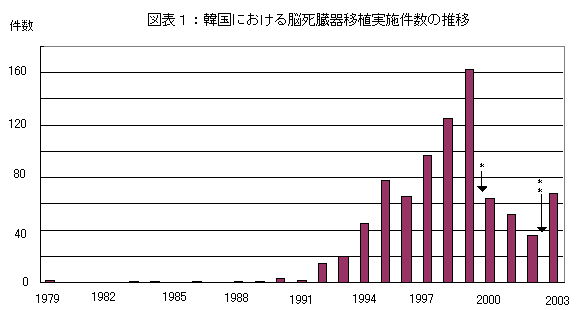

韓国では 1999 年時点で既に年間 160 件を超える脳死臓器移植が施行されていたが、臓器売買などを含め、適正な実施の保障がなされていない状況であった。このため、脳死臓器移植に対する国民の支持を背景に、実施の適正化を図る韓国臓器移植法が成立し、2000 年より施行された。同法が基本理念とするのは、臓器移植における、人間性や自己決定の尊重、公平な移植機会、医学的・倫理的に適正な実施方法の確保などである。

同法では臓器を腎臓・肝臓・膵臓・心臓・肺・骨髄・角膜と定めて、その規定において概略以下を定めている; ①国立の臓器移植管理機関 (KONOS) を設置し、臓器移植の管理と促進、苦情処理を統合的に担う。②脳死臓器移植、さらに生体臓器移植も法的制限、管理機関の管轄下に行い、臓器売買や社会的弱者からの搾取を排した「純粋性」を確保する。③脳死臓器移植には家族 (遺族) の同意が必要である、④国家生命倫理委員会が臓器移植ならびにその斡旋に関する重要事項を審議するなどである。なお、細目については、大統領令ならびに保健福祉部令で規定している。

韓国で実施された脳死臓器移植数の変遷は図表 1 のとおりである。図表に見るとおり、臓器移植法施行以降、移植実施数は低下した (*) が、その後、再び回復 (**) し、この回復は、この間に、KONOS を中核とし 2 度にわたり行われた同法の改定の効果によるものと考えられている。

様々な手続きを定めた韓国臓器移植法の施行は、不適正な移植の排除と医療現場の負担増から、法施行後の脳死臓器移植数の半減に結びついた。しかし、KONOS を中核とする当局は、移植医療の現状に係る移植関連学会やコーディネーターらからの問題点の指摘に即時的に応答して、①摘出病院のインセンティブを改善する法改正、②脳死判定委員会に諮る負担の軽減のための規制の簡素化、③家族の同意を得ることの困難に対しては、マスメディアも活用し、広く臓器移植の知識の普及に努めるなどを実現した。

このような迅速な対応には、行政・科学技術・社会の領域を仲介する中間的な位置付けにある KONOS が果たした役割が重要である。独立性の高い中間的な機関 KONOS は、通常の行政機関とは異なり、臓器の適正な斡旋や、関係者の登録、実施に係る記録の収集、保存など、移植医療に参画していることで、現場の状況を掌握している。かつ、他方では、行政機関に属して、移植医療の管理監督に明確な責任と権限を有することで、規制制度が現場に生じた歪に対処するために、行政的な施策の実現を図る役割を担っている。このように、行政・科学技術・社会の領域の中間的な位置付けによって与えられる KONOS の機能によって、施行後のフィードバックループを適切に機能させ得る点が、韓国臓器移植医療制度の大きな利点となっているといえる。

3. おわりに

とりわけ脳死臓器移植をめぐって様々な意見対立があるわが国において、生前意思の尊重を基本理念として法律の下に臓器移植医療が再スタートして約 7 年。未だ社会の中に根付いているとはいえない移植医療を、社会との協働の中で、適正に実施可能とするためには、臓器移植実施の場と社会とを仲介する (KONOS のような) 中間的専門機関を中核とした包括的なガバナンスシステムを構築していくことが必要であると思われる。生前意思表示や遺族の同意の必要など、類似の法規制の下で日韓の異なる実施の様態は、その制度の差に依存し得る。韓国でも一般・医療関係者への知識理解の普及や、関連機関の費用負担の改革などが続くが、現状においても韓国に学ぶべき点は多い。

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

| ・8/6 | Dr. Steven W. Collins: 米国ワシントン大学ボセル校助教授 |

| ・8/4 | 西口 浩: 衛星測位システム協議会事務局長 |

| 「国家戦略としての準天頂衛星の有用性」(表紙写真) | |

| ・8/6 | Dr. Steven W. Collins: ワシントン大学ボセル校助教授 |

| 第 12 回地域クラスターセミナー「シアトル及び神戸におけるバイオ技術クラスターの比較分析」 |

| ・ | 「科学技術動向 2004 年 8月号」( 8月27日発行)

|

| 特集 1 平面ディスプレイ技術の研究開発動向 | |

| 情報通信ユニット 小松 裕司 | |

| 特集 2 実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)について | |

| 総括ユニット 菅沼 克敏 | |

| 特集 3 科学研究と知的財産の公益性 - 「研究利用における特許権の効力の及ばない範囲の現況」について AAAS からの寄稿紹介 - |

|

| ライフサイエンス・医療ユニット 島田 純子 情報通信ユニット 亘理 誠夫 |

|

第2調査研究グループ渡辺 政隆上席研究官が日本進化学会教育啓蒙賞を受賞。 渡辺上席研究官が日本進化学会第4回教育啓蒙賞を受賞しました。これは「長年の進化啓蒙書の執筆・翻訳」により、進化学の教育啓蒙に大きく貢献したこと等を認められたもの。今後の更なる活躍を期待します。 |

編集後記

記録尽くめだった酷暑もアテネ五輪の閉幕と共に終わりを告げ、朝晩はかなり過ごしやすくなってきました。酷暑と同様、今回の五輪では日本選手の活躍 (メダル獲得数) が新記録となりましたが、科学技術政策研究所もより一層頑張らなければいけないと思っているところです。

今後とも倍旧の御支援を賜りますようお願いいたします

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)