目次

- Ⅰ. レポート紹介

- 地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究(最終報告)

-「持続性」ある日本型クラスター形成・展開論-(Policy Study No.9)

第3調査研究グループ - 科学技術指標(平成16年版)(NISTEP REPORT No.73)

第1調査研究グループ上席研究官 松室 寛治

- 地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究(最終報告)

- Ⅱ. 最近の動き

Ⅰ レポート紹介

Ⅰ レポート紹介

地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究(最終報告) -「持続性」ある日本型クラスター形成・展開論-(Policy Study №9)

1. 調査研究の目的

本調査研究では、大学等の「知」の創出に根ざす連鎖的イノベーション・システムの構築に成功した欧米の地域クラスターの先進事例を踏まえ、日本の社会・文化システムとの整合性を意識しつつ、国内各地域における日本型クラスターの形成のための成功要因及び促進政策について検討・分析を行った

昨年3月に取りまとめた本調査研究「中間報告」では、大学等の知的機関と研究開発型ベンチャーの存在が重要であることを述べたところである。

本最終報告では、各地域の特質を生かしながら、いかにして従来のような産業や知的機関の単なる集積ではなく、地域に根付いた広がりと持続性・発展性のある日本型クラスターを創出できるかについて調査分析を行った。なお、本報告書(英語版は概要のみ)は当所Webより参照可能。

(http://www.nistep.go.jp/achiev/abs/jpn/pol009j/pol009aj.html)

2. 国内各地域のクラスター形成における強さと今後の促進要素案

中間報告では、海外の先進クラスターにおける成功促進要素として16項目抽出しうることを述べたが、それがそのまま当てはまる可能性のある国内の地域は、ごくわずかと考える。そこで、国内現地調査結果に基づき、欧米事例の成功要因と対比する形で、以下の15の日本的成功要素の抽出を試みた。ここでは、「形成要素」、「促進要素」、「アウトプット要素」の3カテゴリーに分けているが、必ずしも時系列的にこの順序でクラスターが形成・発展していくわけではなく、地域によって種々の形成過程があり得る。

≪ 地域クラスターの日本的成功要素 ≫

- <形成要素>

- ① 知的集積

- ② 世界的技術

- ③ 地場産業・技術

- ④ 核となる中堅企業

- ⑤ 核となるベンチャー

- ⑥ 経済的危機感

- <促進要素>

- ⑦ 自治体の主体性

- ⑧ 支援インフラ

- ⑨ 地域での産学研連携

- ⑩ 核となる地域リーダー

- ⑪ 世界市場アクセスを目指した大企業との連携

- ⑫ 他クラスターとの連携・競争

- <アウトプット要素>

- ⑬ ベンチャー企業群の出現

- ⑭ 地域や国内での注目度

- ⑮ 他地域からの企業・人材の流入

3. 公的 R&D 拠点の形成・機能強化

クラスター形成・発展に当たっては、持続的な「知の創出」のプロセスが不可欠であり、その中核となり得るのは、知の源泉かつ人材の供給源たる各地域の大学である。また公的研究機関は、その研究活動が先端技術を指向する企業進出の呼び水となり、大学とともに中核機関となることが期待される。

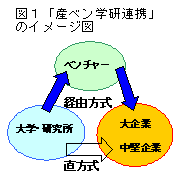

4. ハイテクベンチャーの役割・重要性

大学や公的研究機関での基礎研究成果は、そのままの姿では大企業はビジネス化を図りづらいため、図 1 のようなハイテクベンチャーを経由した大企業と大学・研究機関の連携の構図が浮かび上がる。こうした「産ベン学研連携」が、多くの欧米先進クラスターの成功パターンとなっているようである。

5. 多重クラスター化の促進

クラスター形成を目指す我が国の各地域は、科学技術基本計画の重点4分野のいずれか 1 つの技術領域に軸足を置いた長期構想を描いているケースが大多数である。しかし、クラスターが成長して熟成期に入ると、内因性及び外因性の様々な要因により優位性が薄れ、次なるイノベーションが生み出されなければ、クラスターそのものが衰退する可能性があると思われる。

そのため中長期的観点から、競争環境の激化や事業環境の変化にもしなやかに対応できるよう、当該分野のみならず新たな周辺・関連技術領域への展開や、これによる「シナジー効果」の発現を可能とするようなクラスターの多重化を意識した方策を講ずることが重要であると考える。

6. ナショナル・イノベーション・システム構築への示唆

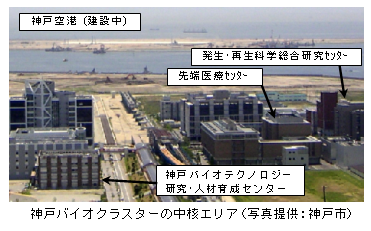

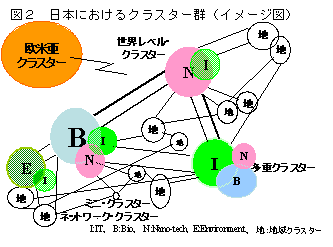

将来への課題として、ナショナル・イノベーション・システム構築の観点から、首都圏を含めた世界レベルのクラスター群構想を検討することが必要と思われる(図 2 参照)。

このようなクラスターが実現可能かつ必要なのは国内でせいぜい数ヶ所と思われ、これら以外の地域クラスターでも地域の特徴を生かし、世界レベルクラスターとのネットワーク結合により競争優位性を確保することが有効と考える。

※当レポートに関する発表として、5月28日に開催された「第10回地域クラスターセミナー」(会場: 文部科学省会議室)において、前田昇客員研究官が講演を行った。(記: 岩本 如貴)

科学技術指標 (平成16年版)(NISTEP REPORT No.73)

|

| 丹羽客員総括研究官 (アドバイザー。前列中央)、平野総務研究官 (全体総括。前列左から 2 人目) を囲んだプロジェクトチームメンバー。 |

科学技術政策研究所では、我が国の科学技術活動の動向を継続的かつ定量的に把握する上で不可欠な基礎データを整備するため、科学技術に関する様々なデータを取り上げて体系的に分析した「科学技術指標」を平成3年以来ほぼ3〜4年毎に刊行してきており(平成3年版、平成6年版、平成9年版、平成12年版)、内外の科学技術に関心を抱く人々に活用されてきた。前回は平成12年4月に科学技術指標(平成12年版)を刊行したが、その後、第2期科学技術基本計画の策定、先端科学技術分野での国際競争の激化など科学技術を取り巻く内外の環境は大きく変化してきている。こうした動きを踏まえ、平成12年版科学技術指標の刊行以来4年近く経過したため、この度、大幅な改定を行い、科学技術指標 (平成 16 年版) として刊行した。

今回の平成16年版の作成に当たっては、特に以下の点について充実に努めた。

- ・知識社会化が進行していることを示すような指標の導入

- ・ネットワーク化及び国際化という観点から、研究者が科学技術の知識を生み出す方法が大きく変化しつつある状況の定量的指標の導入

- ・産学連携等に関するデータは従来の指標の充実

- ・知的財産とその活用の重要性の高まりを踏まえた、論文、特許等に関する指標を充実

- ・総合指標についての個々のデータを詳細に見直し、信頼性や妥当性の向上、各変量の比較・分析等

なお、科学技術指標については、3〜4年ごとの大幅改訂に加え、国内外の社会・経済とそれを支える科学技術の動向をタイムリーに把握するため、平成13年以降、科学技術指標に含まれるデータ部分について、原則毎年更新版を作成し、公表してきており、今後も継続的に公表していくことを予定している。

以下では、本報告書に取り上げた主な指標について、簡単に紹介する。

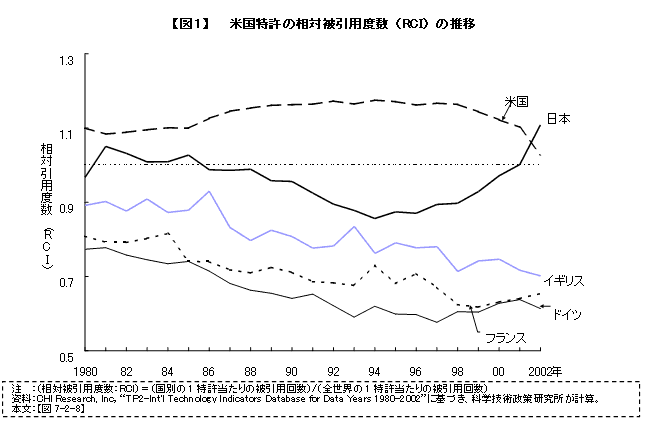

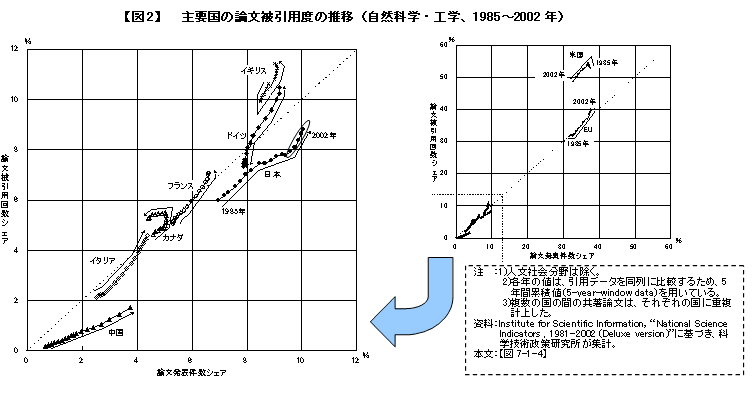

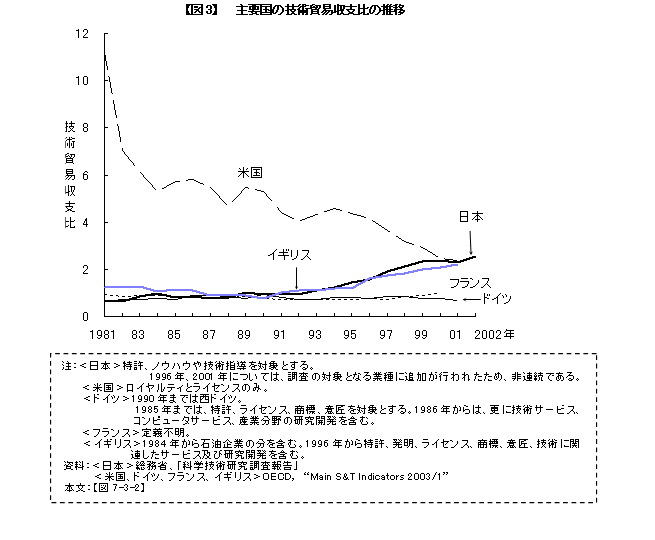

我が国の特許や論文に着目すると、特許については米国特許制度の下での我が国の特許(発明者が日本人の米国特許)の相対被引用度は、1990年半ば以降向上してきており、2002年には米国の特許(発明者が米国人の米国特許)を越え(図1)、論文についても、被引用回数は堅調な増加傾向を示しており、未だ論文数シェアよりは低いものの、被引用回数シェアの伸びは論文数シェアの伸びに対してやや大きくなっている。さらに技術貿易においても輸出が大きく伸びてきている(図3)など、我が国の研究成果の質は着実に向上してきていると考えられる。

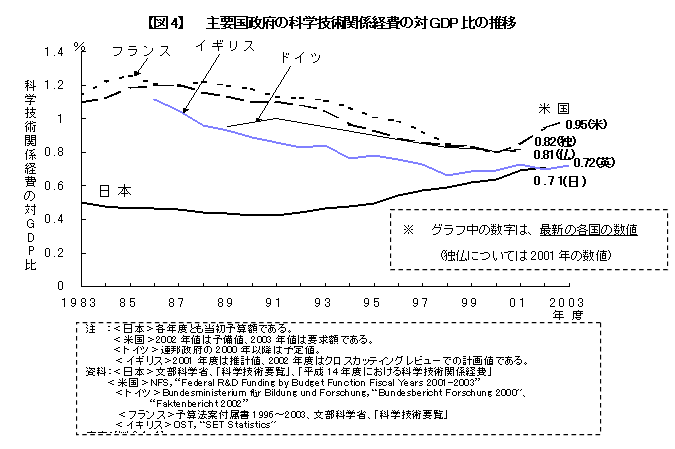

その一方で、我が国の政府の科学技術関係経費も着実に伸びてきており、対GDP比も1990年代以降上昇しているものの、依然として、米国、フランス、イギリスよりも低い値となっており、特に米国との格差は拡大傾向にあり(図4)、今後より一層の注力が期待される。

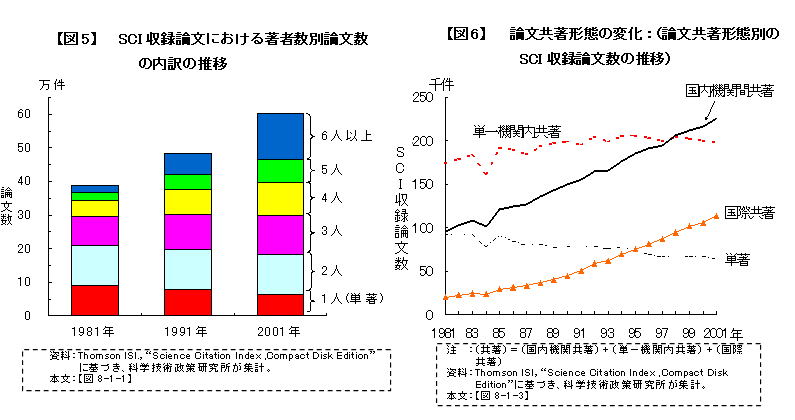

また、知識生産の方法の変化については、世界中の論文(人文・社会科学を除く)を対象に、論文を著者数別に集計すると、4人以上の著者による論文(図5)や国内機関間、国際間をまたがる共著 (図 6) が急増しており、研究開発のネットワーク化、国際化が進んでいる傾向が見られる。

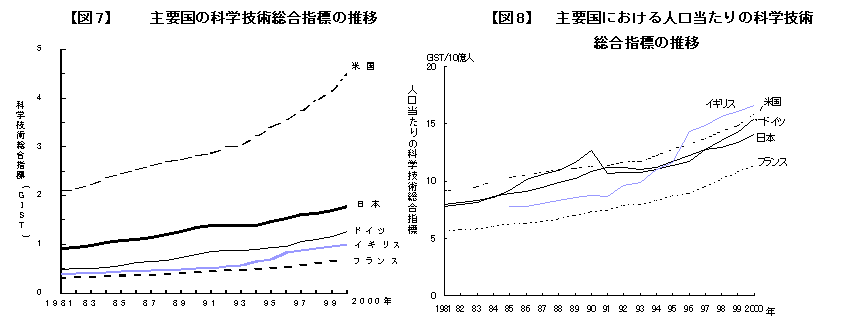

更に、科学技術活動を多数の指標によって示すのではなく、主要な12種類の指標を統計的に集約した科学技術指標を開発し、日本の科学技術活動の全体像を示すことを試みている(図7、8)。それによると、我が国は主要5か国中第2位に位置しているが、近年米国が高い伸びを示しており、その差は拡大する傾向がみられる。また、人口当たりで比較すると、2000年には第4位となっている。

※ この報告書は科学技術指標開発整備プロジェクトチームにより編纂されました

Ⅱ. 最近の動き

Ⅱ. 最近の動き

| ・5/11 | Mr. Hartmut Krebs: ドイツNRW州科学研究省次官 |

| Ms. Martina Munsel: ドイツNRW州科学研究省国際交流担当 | |

| Dr. Matthias Hack: ドイツ連邦教育研究省国際局アジア担当課長 | |

| Dr. Nicole Zingsheim: ドイツ連邦教育研究省国際局日本担当 | |

| Ms. Astrid Becker: NRWジャパン代表取締役社長 | |

| ・5/24 | Dr. Béla Kardon: ハンガリー国立科学技術庁国際交流部二国間科学技術協力課長(表紙写真) |

| Dr. István Mezei: ハンガリー外務省文科科学部副部長 | |

| Mr. Sándor Szigeti: ハンガリー国立科学技術庁国際交流部国際担当官 | |

| Gyongyi Kanyar: ハンガリー科学技術アタッシェ |

| ・5/11 | 中馬 宏之: 第1研究グループ客員総括主任研究官 |

| 「Determinants of Microlithography Industry Leadership:The Possibility of Collaboration and Outsourcing (半導体露光装置産業の国際競争力決定因: 戦略的提携とアウトソーシングの視点から)」 | |

| ・5/18 | 鈴木 正昭: 岐阜大学大学院医学研究科教授 |

| 「人の中の分子を見る-分子イメージング研究の重要性と推進-」 | |

| ・5/26 | 柘植 綾夫: 三菱重工業株式会社常務取締役技術本部長 |

| 「価値創造型もの創り立国強化を目指した政策提言」 | |

| ・5/27 | 津田 一郎: 北海道大学教授 |

| 「数学は生命科学の進展に寄与する」 | |

| 儀我 美一: 北海道大学教授 | |

| 「我が国の数学力を科学技術に生かしていくためには」 |

| ・5/24 | 古賀 款久: 第1研究グループ研究員 |

| 「研究開発投資に関する実証分析: 税制・補助金について」 | |

| 松室 寛治: 第1調査研究グループ上席研究官 | |

| 「国際級研究人材の養成・確保のための環境と方策(アンケート調査の結果より)」 |

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)