目次

- Ⅰ. レポート紹介

- Running royalty and patent citations: the role of measurement cost in unilateral patent licensing

(DISCUSSION PAPER No.35)-

第1研究グループ客員研究官 和田 哲夫 (学習院大学経済学部)

- 日本企業による海外への技術輸出: ライセンスと直接投資の選択に関する実証研究

(DISCUSSION PAPER No.36) 元第1研究グループ研究員 岩佐 朋子 (横浜市立大学商学部講師)

- Running royalty and patent citations: the role of measurement cost in unilateral patent licensing

- Ⅱ. トピックス

- 科学講演会「ダーウィンで科学を楽しむ」

-

第2調査研究グループ

- 科学講演会「ダーウィンで科学を楽しむ」

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ レポート紹介

Ⅰ レポート紹介

Running royalty and patent citations: the role of measurement cost in unilateral patent licensing

(ロイヤリティ形態選択における派生技術の計測費用) (DISCUSSION PAPER No.35)

|

| わだ てつお 郵政研究所主任研究官を経て2000年から学習院大学経済学部経営学科助教授。2004年同教授。第1研究グループ客員研究官。 |

1. 背景

第1研究グループの研究テーマのうち「技術導入取引の契約形態の分析」というテーマにおいては、技術取引に特徴的に見られる契約形態の決定要因や効果に関して、経済学上の理論的な予想を現実と対比するため、過去の技術導入データを用いて検討してきた。とりわけ、技術開発に関する実証研究で最近多く利用されている特許データベースを活用している (この手法は前号で紹介したディスカッションペーパーNo.34とも共通する)。本研究は、その中でもロイヤリティのあり方に関する理論的考察を主眼としており、最近の実証研究で頻繁に利用される特許引用データの意味を問い直すことを副次的な目的としている。

技術取引においてはさまざまな契約形態が存在するが、その中でもランニング・ロイヤリティ (あらかじめ決められた料率に応じて、技術導入を受けた側の最終売上等によりライセンス対価が事後的に決定されるロイヤリティ方式)は、ミクロ経済学の中で情報の非対称性を扱うモデル群と深い関係を有している。情報の非対称性モデルからもたらされる理論的な予想と実際の契約の比較は、興味深いが実証研究があまりなされていない研究対象であることは、多くの経済学研究者が同意するところであろう。本ディスカッションペーパーは、このようなランニング・ロイヤリティの使用・不使用につき、ミクロ経済学の枠組みを用いて分析する場合の基礎的な問題点について知見を得ようとするものである。

2. 事実

クロスライセンスなど複雑な契約を除き、単純な特許ライセンスにおいて、固定額ロイヤリティのみが用いられるか、それともランニング・ロイヤリティも併せて用いられるか、というロイヤリティ構造選択と、ライセンスされた特許の被引用数がどのように関係しているかを確認した。日米技術導入データに基づいて検証したところ、ライセンス対象の特許の被引用数が多いほど、ランニング・ロイヤリティが使われず、固定額のロイヤリティが用いられる傾向が強いことがデータ上明らかに観察された。

3. 理論的検討

プリンシパル・エージェント型モデル、すなわちミクロ経済学の中で情報の非対称性を扱う教科書的なモデルにおいては、情報の非対称性やリスク許容度によってロイヤリティ構造の選択を説明することが可能である。たとえば、当事者が操作できない外部リスクを一定としたとき、契約後のライセンサによる支援努力が比較的重要であれば、ランニング・ロイヤリティの比重を高めることによって、契約後の支援に対するインセンティブを与えることができ、効率性を改善することができる。一方、ライセンス契約後のライセンシによる売上拡大の努力余地が大きい技術を取引するとき、そうでない技術に比べればランニング・ロイヤリティの比重を下げ、固定額ロイヤリティに依存することがより合理的ともいえる (ライセンシ努力の成果の一部がロイヤリティ増加を通じてライセンサに移転してしまうため)。ロイヤリティの中でどの程度ランニング・ロイヤリティに比重を置くべきかという問題は、一定の外部リスクの存在を前提として、ライセンサとライセンシのどちらを重視したインセンティブ体系を選ぶべきか、という双方向の非対称情報の問題に帰着させて考えうる、といってもよい。

以上のようなプリンシパル・エージェント型の理論モデルに対しては、Douglas AllenやDean Lueckなどによる契約の実証研究から、成果の計測費用 (measurement cost)が無視されている、という批判がなされている。たとえば農業におけるクロップ・シェア (crop share contract、最終生産物の割合として納められる現物地代)の使用は、一種のランニング・ロイヤリティであるが、成果の計測費用が使用・不使用に対するもっとも重要な決定要因だという実証研究が複数存在する。つまり、最終生産高を地権者が計測し、あるいは検証することに非常にコストがかかる穀物の場合は、crop shareが採用されず、固定地代が契約上採用されることが多い、というのであり、このことを示す事実が複数確認されている。プリンシパル・エージェント型のモデルでは、当事者のリスク許容度や非対称情報の内容において恣意的な仮定がなされている上、成果の計測コストがまったく考慮されていないが、その計測費用が現実の契約では最も重要だ、というのである (非対称的な情報そのものを意味する情報入手費用のことを「計測費用」と名付ける研究もあるが、ここでは現実に現れる結果の計測という意味であることに注意)。

さて、今回の発見事実である「被引用数が多い特許のライセンスにはランニング・ロイヤリティが使われない」ということを再度検討すると、プリンシパル・エージェント型の説明を全く否定する証拠まではないが、やはり計測費用を考慮することは有力な説明方法となる。ランニング・ロイヤリティを使うためには、その算定基礎となる製品群 (ロイヤリティベース)を特定することが必要になる。ライセンスされた特許の被引用数が多くなるほど、原技術から派生した技術とライセンス対象特許の補完性・代替性を決定することが煩雑になり、ライセンス対象技術を使っている製品すなわちロイヤリティベースの決定がより困難になる。したがって、そのロイヤリティベースの範囲画定コストがあまりにも高くなるときには、ランニング・ロイヤリティによる他の効率性向上効果が相殺されるので、固定ロイヤリティのみを使う確率が高まるという解釈ができる。特許の被引用数の多さは一般に特許の価値の高さを示すと理解されているが、継続的に派生技術が生まれることにより、ライセンス対象の成果計測コストを上昇させるということにもなろう。つまり、継続的・連続的な技術開発が多くの企業によって活発になされているとき、成果ベースのライセンスを実施するための費用が高まる (したがってクロスライセンス等の他のライセンス管理方法を用いる必要が高くなる)、という可能性を示唆している。

日本企業による海外への技術輸出: ライセンスと直接投資の選択に関する実証研究

(DISCUSSION PAPER No.36)

|

| いわさ ともこ 横浜市立大学商学部講師。科学技術政策研究所 第1研究グループ研究員を経て、2004年4月より現職。専攻は企業経済学・技術革新の経済学・国際経済学。主要業績: Iwasa and Odagiri (forthcoming) "Overseas R&D, Knowledge Sourcing, and Patenting: An Empirical Study of Japanese R&D Investment in the US," Research Policy, Elsevier |

自社に優位性をもたらすような技術を保有する企業が、この技術を海外で利用することによって利益を得ようと考えているとしよう。この時、企業は2つの方法をとることができる。一つ目は、その技術を海外の企業にライセンス供与し、その対価としてロイヤリティを受取ることである。二つ目は、海外の現地法人においてその技術を用いて、自ら生産・販売を行い、利益を得ることである。それでは、企業はどのようにしてこの選択を行うのだろうか?

このような選択の問題については、多国籍企業理論から分析の枠組みが提供されている。例えばダニングは、企業が海外直接投資を行い、現地法人を設立する際の条件に関する諸理論を、折衷理論としてまとめている。これによると、 (1)所有の優位性: 企業は技術や経営能力といった無形資産を保有することによって、現地の企業に対して所有の優位性を持つ必要があり、 (2)内部化の優位性: さらにその企業が持つ優位性を、ライセンス供与などによって外国企業に売るよりも、自ら海外に進出して利用 (内部化)する方がより有利である必要がある。 (3)立地の優位性: そして上記の 2 条件を満たした上で、海外の資源を利用することによって、国内から輸出を行うよりも海外で活動したほうがより高い利益を上げることができる必要がある。立地の優位性に関しては、貿易障壁回避を目的とした直接投資を促す外国政府の貿易関税政策なども重要な立地条件として挙げられている。

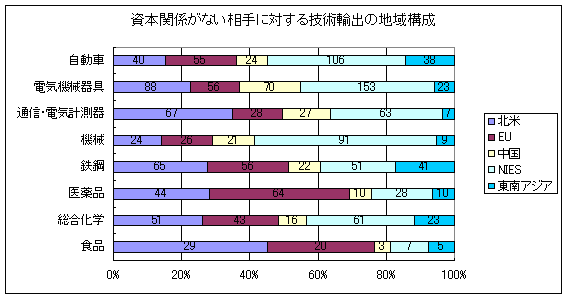

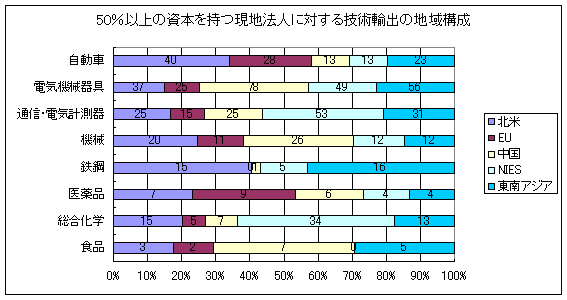

本研究では、科学技術政策研究所が行った「外国への新規の技術輸出に関する調査 (レポート名: 日本の技術輸出の実態)」によって得られた、1992 - 98年度の日本企業による新規技術輸出に関するデータを用いて、上記の分析枠組みに基づき実証分析を行った。同調査は、資本金10億円以上の研究開発を実施している企業および技術貿易と関連のある企業に対して質問表を送付し、新規に行われた技術輸出契約一件ごとに、技術内容、契約条件、輸出相手先の所在国、輸出先との資本関係などを聞いたものである。ほかの日本の技術輸出に関する主要な統計調査と比較して、技術輸出の件数や金額だけでなく、契約の詳細な性質について知ることができるため、日本企業の技術輸出活動に関して貴重な情報を提供している。

実証分析の結果、資本関係のない相手先に対するライセンスと、現地法人に対する技術輸出との選択は、技術を輸出する企業の規模や、輸出される技術の定義可能性や暗黙性、技術受入国の市場規模や競争状態など、取引費用に影響を与える諸要因に影響を受け決定されることがわかった。例えば、特許化された技術はライセンスされやすいが、ノウハウの供与を伴う技術は現地法人により多く輸出される。また、対内直接投資に対してより強く規制を行っているホスト国に対してはライセンスが多いが、親会社へのライセンス料支払いに対して現地で高い源泉徴収税率が設定されている場合は現地法人への輸出が選ばれやすいことが示された。

この分析結果が示唆するのは、海外との技術貿易にはさまざまな要因が影響を与えており、単純に技術輸出と技術輸入の額や件数の差をもって、国の技術力について含意を得ようとするのは難しいということである。また、本研究で用いた技術輸出データについては、資本関係のない相手に対するライセンス供与の約10% はクロスライセンスによって行われていることが示された。これを、先端的な技術になるほど資本関係のない相手に対する技術輸出が増えることと合わせて考えた場合、企業の技術輸出活動を金額ベースだけで見ていると、実際の海外への技術輸出の状況を過小評価することになることが予想される。近年、日本企業の企業活動の国際化がますます進み、従来から重要視されてきた技術導入だけでなく海外現地法人への技術輸出が増加している。このような状況下、本研究の分析結果が示すように、技術輸出の状況について単なる額と件数以上の経年的把握が今後ますます重要になってくるものと考えられる。

Ⅱ. トピックス

Ⅱ. トピックス

科学講演会「ダーウィンで科学を楽しむ」

科学技術の理解増進、科学コミュニケーションの活性化を促進する方策の一環として、一般向けの科学講演会を開催し、アンケートによる意識調査を実施した。

開催期日: 2004年3月22日 (月) 13:00 〜 17:00

会場: 日本科学未来館 みらい CAN ホール (同時通訳付き)

1. 開催目的

当グループでは、第 2 期科学技術基本計画でもその必要性が謳われている科学技術の理解増進に関する調査研究を実施しており、講演会による理解増進効果を探る調査の一環として科学講演会「ダーウィンで科学を楽しむ」を開催した。テーマとしてダーウィンを取り上げたのは、ダーウィンが優れた科学者であると同時に秀逸な科学啓蒙家でもあったこと、知名度が極めて高いこと、多彩な講演者による多様な切り口が可能な点等を踏まえてのことである。

2. 講演会の概要

講演会は、日本科学未来館の協力、ブリティッシュ・カウンシル後援のもとで行われた。

講師には、進化論に関して一家言お持ちの日本人 2 名とダーウィン研究家の英国人 2 名、進化生物学の啓蒙で活躍中の英国人 1 名を招聘し、司会は科学コラムニストとしても活躍中の女優吉本多香美さんにお願いした。ちなみに、ダーウィン研究家の 1 人ケインズ氏は、チャールズ・ダーウィンの玄孫で、かの有名な経済学者のケインズは大伯父にあたる方である。

当日は冷たい雨が降る月曜日であったにもかかわらず200名を超える熱心な参加者が会場に詰めかけ、講演に耳を傾けた。

○プログラム (敬称略)

開会挨拶 毛利 衛 (日本科学未来館館長)

「ダーウィンと家族の絆」 ランドル・ケインズ (ダーウィン・トラスト理事)

「ダーウィンの壁」 養老 孟司 (東京大学名誉教授)

「ダーウィンとその時代」 ジェイムズ・ムーア (英国オープン大学上級講師)

「メジャーリーグの進化とダーウィン」 向井万起男 (慶應義塾大学助教授)

「雌の奔放な振る舞い -- ダーウィンを悩ませた動物行動進化の謎」

オリヴィア・ジャドソン (英国インペリアルカレッジ研究フェロー)

3. アンケートの概要

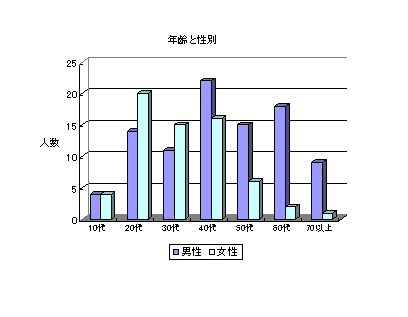

アンケートは164名の方から回答をいただいた。性別は男性51% 、女性49% 。年齢構成は右図の通りである。高齢者で男性の割合が高いことがわかる。

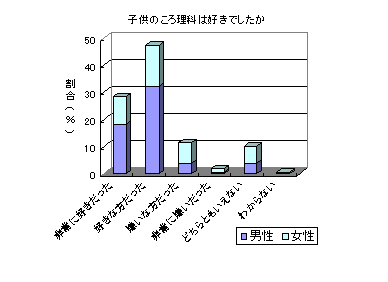

小・中学生のころ理科が好きだったかどうかを質問したところ、下図の結果を得た。

講演会の感想を質問した結果は、「面白かった」70% 、「どちらかといえば面白かった」27% 、「ふつう」3% で、幸いにも、「面白くなかった」という意見はなかった。また、この種の科学講演会に初めて参加した人が39% を占めていたにもかかわらず、全体の92.5% の人が、ほかのテーマでもまた参加してみたいとの回答を寄せた。

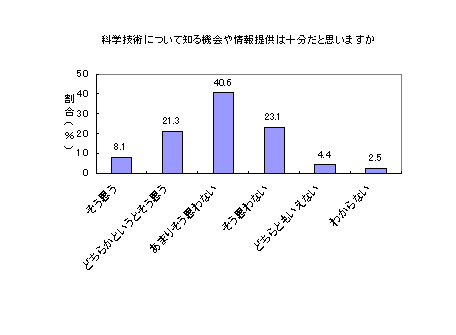

ただ、「科学技術について知りたいことを知る機会や情報を提供してくれるところは十分にある」と思うかとの質問に対しては、「 (あまり)そう思わない」との回答が63.7% に達しており (右図)、この種の講演会も含めて、情報提供の機会を増やす努力や工夫の余地が大いにあることがわかった。

なお、講演会の模様は、サイエンスチャンネルによって収録され、後日放送予定である。

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

| ・4/2 | Dr. W. Buck: 米国ワシントン大学 |

| Dr. S. Collins: 米国ワシントン大学 | |

| ・4/22 | Mr. Alfonso Carcasona: スペインマドリッド商工会議所 |

| ・4/23 | Dr. Veli-Pekka Saarnivaara: フィンランド技術庁理事長 |

| Mr. Timo Kekkonen: フィンランド技術庁技術局長 | |

| Mr. Petri Peltonen: フィンランド技術庁EU及び海外担当 | |

| Mr. Jukka Salminiitty: フィンランド大使館参事官 | |

| 豊島 忠彰: フィンランド大使館顧問 |

| ・4/6 | 斎藤 尚樹: 第3調査研究グループ総括上席研究官 |

| 「グローバル化の中での米国における科学技術・イノベーション政策の新展開 〜2004AAAS年次会合の主要トピックスから〜」 | |

| 伊藤 裕子: 科学技術動向研究センター主任研究官 (ライフサイエンス・医療ユニット) | |

| 「米国における研究者のキャリアパスと個人評価について」 | |

| 亘理 誠夫: 科学技術動向研究センター特別研究員 (情報通信ユニット) | |

| 「ITの米国の動向とNSFとDARPAプロジェクト運営の相違について」 | |

| ・4/14 | 五箇 公一: 国立環境研究所 侵入生物研究チーム総合研究官 |

| 「侵入生物がもたらす生物多様性攪乱」 | |

| ・4/20 | 久間 和生: 三菱電機 ㈱ 先端技術総合研究所長 |

| 「新事業構築と産学連携」 | |

| ・4/22 | 仁田 周一: 育英工業高等専門学校専攻科、東京農工大学名誉教授 |

| 「先端技術を支える企画・標準化の活動/技術 - 世界との比較」 |

| ・4/19 | 牧山 康志: 第2調査研究グループ主任研究官 |

| 「『ヒト胚』を事例とした生命科学技術の社会的ガバナンスシステムの検討」 | |

| 下村 智子: 第1調査研究グループ研究官 | |

| 「博士号取得者の就業構造に関する日米比較の試み - キャリアパスの多様化を促進するために - 」 |

| ・ | 「地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究 (最終報告)」 (Policy Study No.9) (第3調査研究グループ) |

・ | 「科学技術動向 2004年4月号」 (4月26日発行)

|

| 特集 1 感染症研究の現状と方向性 - 分子レベルの感染・発症メカニズムの解明に向けて - | |

| ライフサイエンス・医療ユニット 島田 純子 | |

| 特集 2 計算機科学の研究動向と日本の課題 - 国際級学術賞から - | |

| 情報通信ユニット 藤井 章博 |

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)