目次

- Ⅰ. レポート紹介

- Joint ventures and the scope of knowledge transfer: Evidence from U.S.

- Japan patent licenses (DISCUSSION PAPER No.34)- 第1研究グループ客員研究官 和田 哲夫

- Ⅱ. トピックス

- 俯瞰的予測調査 国際ワークショップ

- 科学技術動向研究センター

- 俯瞰的予測調査 国際ワークショップ

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ レポート紹介

Ⅰ レポート紹介

博士号取得者の就業構造に関する日米比較の試み

- キャリアパスの多様化を促進するために - (調査資料-103)

1. 調査研究の目的

科学技術人材の養成・確保を図るためには、多くの優秀な者が科学技術分野を目指すような環境の整備が重要である。 そのためには、科学技術分野に進んだ者が、各人の能力に応じて多様な職種を選択・経験できるようにすることが必要である (キャリアパスの多様化) 。

そこで本調査研究では、科学技術人材のキャリアパスの多様化を促進するために、特に、我が国において進路の選択肢が狭いと考えられている博士号取得者を対象として、日本及び米国におけるキャリアの現状を整理・分析し、日米比較を行うことにより、科学技術分野の博士号取得者の就業構造 (又は就職構造) が日米でどのように異なるかを把握する。

2. 調査の方法

まず、国立科学財団 (NSF) 等の公表統計資料をもとに、米国における科学技術分野の博士号取得者の就業状況を把握する。

次に、文部科学省「学校基本調査」、総務省統計局「科学技術研究調査報告」等の既存統計資料をもとに、日本における科学技術分野の博士号取得者の就職状況を把握する。

そして、これら日米のデータを比較することにより、科学技術分野の博士号取得者の就業構造 (又は就職構造) が日米でどのように異なるかを把握・分析する。

3. 調査結果の概要

(1) 米国における就業構造の特徴

米国では、S&E分野の博士号取得者の就業構造に関するストックデータが充実

そして、米国では、博士号取得者が大学教官としてのみならず、民間営利企業のエンジニアさらには民間営利企業の経営者やベンチャー起業家、サイエンスライターなど多種多様な職業に従事しており、その職業選択の幅が広くなっているとともに、各人の能力に応じて転職しやすい環境になっている。

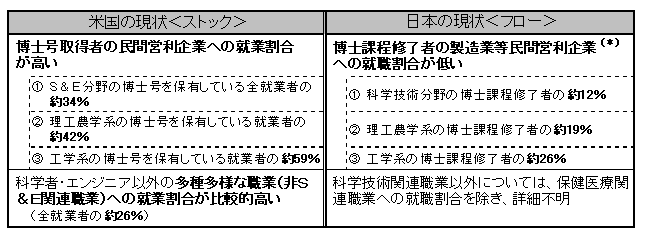

| ● | 博士号取得者の民間営利企業への就業割合が高い | → S&E分野の博士号を保有する全就業者のうち約34% | → 工学系分野では約59% | ● | 科学者・エンジニア以外の多種多様な職業 (非S&E関連職業) への就業割合が比較的 高い (全就業者のうち約26%) | → サイエンスライター等の科学コミュニケーターや行政官あるいはベンチャー起業 家など多様な職業に従事 |

(2) 日本における就職構造の特徴

日本では、博士課程修了者 (注: 満期退学者も含まれるため博士号取得者ではない) の就職構造に関するフローデータのみ存在

| ● | 博士課程修了者の民間営利企業 (*) への就職割合は低い | → 科学技術分野の博士課程修了者 (10,032人) の約12% | → 工学系分野の博士課程修了者 (3,073人) の約26% | ● | 博士課程修了者の多くが大学教員や科学研究者等の専門的・技術的職業を選択 | → 特に、保健医療関連職業への就職割合が高い |

(*) ここでは、産業大分類上、主として民間経営であると思われる産業 (農業、林業、漁業、鉱業、建設業、 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業・飲食業、金融・保険業、不動産業) へ就職した博士課程修了者の割合を算出した。

(3) 日米比較

日米の科学技術分野の博士号取得者 (日本は博士課程修了者) について、その就業・就職状況を比較分析した結果を表にまとめる。

これによると、日本は米国と比べて、科学技術分野全体をみても、また理工農学系分野あるいは工学系分野の何れをみても、製造業等の民間営利企業の占める割合が低いといえる<注>。

もちろん、両国のデータには、米国が博士号取得者に関するストックデータであるのに対して、日本が博士課程修了者に関するフローデータであるといった相違点があるのに加えて、日本のデータには研究生、無業者、不詳者等就職者以外の者の割合が極めて大きいなどの問題点がある。 しかしながら、このように製造業等の民間営利企業への就職割合が低いことからすると、日本では博士号取得者の民間営利企業における活躍の場が少ないと予想し得るのではなかろうか。

その他、特に米国では、S&E分野の博士号取得者が大学教官といったアカデミック・キャリアのみならず、民間営利企業のエンジニアさらには民間営利企業の経営者や起業家、サイエンスライターなど多種多様な職業に従事していることが判明した。

<注>なお、日本には「課程博士」の他に「論文博士」が存在しているが、これら論文博士を含めたとしても、民間営利企業における博士号取得研究者数は16,185人にすぎず (博士号取得研究者の総数101,610人に占める割合: 15.9%) 、大学における科学技術分野の博士号取得研究者数71,455人と比べると非常に少ない (総務省「平成14年 科学技術研究調査報告」より) 。

4. 今後の課題

今後、我が国が科学技術創造立国を実現するためには、科学技術分野の博士号取得者の優れた能力が、「新たな知の創造の場」である大学において十分に発揮されるべきであることは勿論であるが、それに留まらず、「新たな知の活用の場」として民間営利企業など産業界でも十分に活用されるべきであると考える。 そのためには、日本において、博士号取得者のキャリアパスの多様化を促進するための方策の検討が重要な課題となっている。 特に、米国と比べて、博士号取得者の就職・就業機会が少ない民間企業でいかに博士号取得者の雇用拡大を図るかについての方策を早急に検討することが重要であると考えられる。

しもむら ともこ: 1990年科学技術庁入庁。 2002年8月から、科学技術政策研究所第1調査研究グループ研究官として「科学技術人材に関する調査研究」に従事。

Joint ventures and the scope of knowledge transfer: Evidence from U.S.

- Japan patent licenses (合弁事業を通じた知識移転) (DISCUSSION PAPER No.34)

|

| わだ てつお 郵政研究所主任研究官を経て2000年から学習院大学経済学部経営学科助教授。 2004年同教授。 第1研究グループ客員研究官。 |

1. 背景

第1研究グループの研究テーマの一つである「研究開発における企業の境界」においては、ある企業にとって有用な研究開発は必ずしもその企業内部で行われるとは限らない、ということが前提とされている。 明示的な研究開発委託が他企業に対してなされることもあるし、また契約によって他企業の研究成果を買い入れる (ライセンスを受ける) 場合もある。 すなわち、知識の事前取引及び事後取引が幅広くなされている。 このように、企業内外に存在する知識や知識創造活動に対して、企業がいかなる組織形態を駆使してアプローチしているのか、実証的に問うことが課題となる。

ところで、実際の組織のあり方を観察すると、企業間でジョイントベンチャー (JV、合弁事業) を持つ、クロスライセンス等を駆使した複雑な共同事業遂行形式を取るなど、組織の「内」と「外」が必ずしも明らかではないケースも多い。 このような、単純な技術売買や研究開発委託契約と異なり、しかし企業内部ともやや異なる中間的組織形態の種類や数は、80年代以降飛躍的に増加していることが経営学では繰り返し指摘されている。 したがってその中間的組織形態の意味を探ることが重要である。

また、将来の知識生産である研究開発と、すでに生まれた技術知識・排他的権利の売買であるライセンスは、しばしば互いに補完的である。 つまり、自ら研究開発活動をしていなければ、外部から導入した技術を十分に生かしきれないことが多く、またすでに存在する技術を実施し生産活動をする中から新たに生まれてくる知識も多い。 したがって、技術売買活動と、狭義の研究開発活動を一体として把握することが必要になってくる。 米国特許における特許引用データが経済学・経営学的な実証研究で広く利用されるようになったのは、このような実証的計測にとって便利であるという理由による。

本研究は、このような中間的組織形態に対する関心の高まりと、特許データを利用した実証手法の確立の流れに沿い、技術導入契約の当事者間に合弁事業が存在する場合とそうでない場合を比較検討し、企業間の知識フローに対する中間的組織形態の意味を探ろうとするものである。

2. 検討内容

より具体的には、技術導入契約として1988年から1992年まで特許ライセンスを行った米国企業及び日本企業の間で、単純な特許ライセンス、クロスライセンス、及びJVと併置したライセンスの 3 つのケースにおいて、特許引用データを用いて知識フローの量及び範囲を比較した。 先行研究からは、企業間にJVが存在するときは、単純な技術ライセンスの場合よりも多くの知識フローが可能になり、また、暗黙知 (tacit knowledge) に近い「深い」知識の交換が可能になっているということが知られている。 ただ、多角化した企業同士がライセンスやJVを通じて技術交流を行う場合、多角化した企業の技術資産に比べると、ごく一部の分野の技術だけがライセンスやJVの直接の対象となっていることが多い。 では、JVはライセンスに比べて、同じ技術分野に限ってより深い知識交換を助けるのか、それとも企業全体の技術資産にわたって知識交換を助けるのか、ということが問題となる。 これを理解することは、JVが存在する場合にはなぜ知識交換が助けられるのか、という問題を考察する上でも助けになるはずである。

3. 結果の骨子

JVやクロスライセンスが存在する場合に、単純ライセンスに比べてライセンス時点以降の企業間特許引用が多いか、それは技術分野によって差があるかを計量的に検討した結果、JVやクロスライセンスが存在する場合は、単純なライセンスよりも企業間特許引用が増加していることがわかった。 重要なのは、この企業間特許引用の増加は、基本的にはライセンス対象の技術分野であるかそうでないかによらず観察されたことである。 つまり、JVがあるケースでは、単純ライセンスに比べ企業間の知識フローが高まっていること、かつライセンスされた技術とは異なる分野の技術に関しても知識フローが高まっている、ということが (コントロール変数をさらに充実させる必要など今後の課題も残されているが) いえそうであった。

この事実は、技術交流取引に関する経済学・経営学的な考察に対して理論上の意義を持つ。 O. E. Williamsonに代表される取引費用経済学は、取引費用とガバナンス選択に深い関心を抱いてきたが、取引とガバナンスの対応関係が1対1であることを暗黙の仮定としていた。 しかし、この結果からは、資本関係を通じたガバナンスは、複数の知識交流取引に対して影響を与えていることがわかる。 言い換えると、個別の特許ライセンスと、ジョイントベンチャーの介在という複数のガバナンスが重畳的に知識フローに作用しているともいえよう。

一方、取引費用経済学によれば、JVやクロスライセンスは、「人質」として働き、機会主義的行動を抑制するために知識取引を助ける、と解釈できる。 「人質」としての機能は、企業資産全体に対して働くと考えられ、したがって人質対象の技術分野と、他の取引の対象技術が同一分野かどうかにはよらないはずである。 その予想と整合的な結果が得られているので、取引費用が知識フローの一つの決定要因であることの傍証と解することができる。 WernerfeltやBarneyなどが提唱する資源ベース理論からは、多角化した技術資産を持つ企業どうしで如何なる形で技術取引が行われるのか手がかりがあまり提供されていないが、そのような多角化した技術資産を持つ企業間の組織間知識交流のあり方を理解するための材料や視点が得られたといえるのではないか。

Ⅱ. トピックス

Ⅱ. トピックス

俯瞰的予測調査 国際ワークショップ

「科学技術の中長期的発展に係る俯瞰的予測調査」の 1 年目終了に当たり、今後の調査に資することを目的として、海外有識者、ならびに調査関係者を招いての国際ワークショップを開催した。

会議名称: 俯瞰的予測調査 国際ワークショップ

開催期間: 2004 年 3 月 3 日 (水)、4日 (木)

会 場: 文部科学省ビル 10F 会議室

1. 開催目的

昨今、科学技術政策立案への寄与が強く意識され、重点化戦略の策定などに貢献する技術予測が行われている。 わが国では、現在、科学技術政策研究所が中心となり、第3期科学技術基本計画 (2006〜2010年) の策定に向けた科学技術の予測調査を実施している。 その一環として、海外有識者ならびに調査にご参画いただいている専門家の方々を招いて、海外の科学技術予測活動に関する動向把握、および技術予測活動の経験や科学技術戦略に関する情報交換を行い、調査手法を深めていくための知見を得ることを目的とし本ワークショップを開催した。

2. 会議の概要

会議は、1日目は欧州におけるForesightの最新動向、ならびに日本の動向に関する講演を一般公開で行い、2日目は当所で実施している俯瞰的予測調査に関する関係者による討議を行った。

1日目の参加者は125名、関係者による討議を行った2日目の参加者は43名であった。

| ○1日目 (一般公開) : 欧州におけるForesightの最新動向、ならびに、日本の動向に関する講演 | |

| 英国におけるForesightの最新動向 | Prof. Ian Miles (英 マンチェスター大学) |

| ドイツにおけるFUTURプロジェクトの最新動向 | Prof. Stefan Kuhlmann |

| (独 フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所) | |

| 俯瞰的予測調査の概要 | 桑原 輝隆 (科学技術政策研究所) |

| ○2日目 (関係者) : 俯瞰的予測調査の概要説明、ならびに関係者による討論 | |

| 全般並びにデルファイ調査 | 横田 慎二 (科学技術動向研究センター) |

| 急速に発展しつつある科学技術領域調査 | 伊神 正貫 (科学技術動向研究センター) |

| 社会・経済ニーズ調査 | 浦島 邦子 (科学技術動向研究センター) |

| 注目科学技術領域の発展シナリオ調査 | 奥和田久美 (科学技術動向研究センター) |

3. 会議の成果

1日目の会議を通じて、以下のことが認識された。

| ・ | 技術予測の実施に当たっては政策決定過程との連携が必要であり、この点を踏まえ予測プログラムを評価していくことが今後の発展・改善につながる。 |

| ・ | 現在行っている日本の予測プログラムで実施しているようないくつかの手法を組み合わせるという新しい試みは、多角的に予測できる可能性があり大変興味深い。 |

| ・ | これまで行ってきたような専門家のコンセンサス調査だけでなく、将来はこうあるべきとの規範的な視点も含め、多くの人々の参加する議論等を通して、政策的プロセスにも関係づけられるようにしていく、いわゆる第三世代の技術予測がますます求められる。 |

| ・ | 海外の科学技術予測活動の動向把握、および技術予測活動の経験や科学技術戦略に関する情報交換を通じて、調査手法の知見をより一層深めることができた。 |

2日目の会議は、「科学技術の中長期的発展に係る俯瞰的予測調査」の1年目終了に当たり、今後の調査に資することを目的として、海外の有識者、予測調査分科会委員、調査関係者をメンバーとした具体的かつ詳細に調査内容を検討するための議論を行った。 俯瞰的予測調査の概要について、説明がなされた後、活発な議論が行われた。

例えば、デルファイ調査については、社会的適用時期の導入は社会的適用の定義をどういった観点で定義するのかといったことや、急速に発展しつつある科学技術領域調査では、論文による研究領域の把握について、得られた結果が何を意味しているかの解釈に注意が必要で、研究領域やモデルの設定によっては得られる結果が異なる場合があろうといった示唆があった。 また、本ワークショップの検討課題の一つである本プログラムの4つの調査結果をいかに統合させるか、といったことについても意見交換を行った。

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

| ・3/3-4 | Prof. Stefan Kuhlmann: 独国フラウンホーファー協会システム・イノベーション研究所 |

| 技術分析イノベーション戦略部長 | |

| Prof. Ian Miles: 英国マンチェスター大学技術革新・競争力研究センター教授 | |

| ・3/16・22 | Dr. James Richard Moore: 英国オープン大学上級講師 |

| Mr. Randal Keynes: 英国ダーウィン・トラスト理事 | |

| ・3/19 | Prof. Cary Y. Yang: 米国サンタクララ大学教授 |

| ・3/22 | Dr. Olivia Judson: 英国ロンドン大学研究員 |

| ・3/23-24 | Prof. Luke Georghiou: 英国マンチェスター大学工学・科学技術政策研究所 (PREST) 所長 |

| ・3/29 | Mr. Lennart Stenberg: スウェーデンイノベーション・システム庁 (VINNOVA) イノベーション・システム分析部分析官、顧問 |

| Mr. Lennart Elg: 同庁イノベーション・システム分析部分析官 | |

| Mr. Jennie Granat Thorslund: 同庁イノベーション・システム分析部分析官 |

| ・3/19 | 奥和田久美: 科学技術政策研究所科学技術動向研究センター |

| Prof. Cary Y. Yang: 米国サンタクララ大学教授 | |

| 「ナノテクノロジーのSocietal Implication (社会、倫理、環境等への影響) について」 |

| ・3/2 | 三木 俊克: 山口大学工学部電気電子工学科教授、YUBIS (山口大学ビジネス・インキュベーション・スクウェア) 施設長 |

| 「産学公 (官) 連携に係る山口大学のチャレンジと主要成果及び今後の政策課題 | |

| 〜資金・人材・技術シーズの面で持続性ある地域イノベーションの推進に向けて〜」 |

| ・3/8 | 柴田 義文: (財)浜松地域テクノポリス推進機構知的クラスター本部事業総括、三遠南信バイタライゼーション推進協議会会長 |

| 「浜松地域クラスターと地域産業の振興」 | |

| 岡本 尚道: 静岡大学イノベーション共同研究センター長 | |

| 「静岡大学の産学官連携活動」 |

| ・ | 「『研究開発戦略と科学技術政策』研究セミナー報告論文集」 (調査資料-104) | ・ | 「科学技術動向 2004年3月号」 (3月26日発行)

|

| 特集 1 半導体製造技術の研究開発動向 - 近年の国際会議での発表から - | |

| 情報・通信ユニット 小松 裕司 | |

| 特集 2 化学物質の健康影響評価における緊急の課題 | |

| 客員研究官 青木 康展 |

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)