目次

- Ⅰ.レポート紹介

- 地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究 (中間報告)

- 欧米の先進クラスター事例と日本の地域クラスター比較を通して - DISCUSSION PAPER No.29

第3調査研究グループ

- 地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究 (中間報告)

- Ⅱ. 海外事情

- 米国材料系学協会のアクティビティー 〜 学協会の会員数減少は食い止められるか? 〜

科学技術動向研究センター上席研究官 奥和田 久美

- 米国材料系学協会のアクティビティー 〜 学協会の会員数減少は食い止められるか? 〜

- Ⅲ. トピックス

- 科学技術基本計画の達成効果の評価のための調査 (基本計画レビュー) について

基本計画レビュー調査プロジェクト・チーム

- 科学技術基本計画の達成効果の評価のための調査 (基本計画レビュー) について

- Ⅳ. 最近の動き

Ⅰ.レポート紹介

Ⅰ.レポート紹介

地域イノベーションの成功要因及び促進政策に関する調査研究 (中間報告)

- 欧米の先進クラスター事例と日本の地域クラスター比較を通して - Discussion Paper No.29

|

1. はじめに

地域における科学技術振興は国の重要施策に位置付けられている。その成果となる新しい価値の創造 (イノベーション) が、産業競争力の強化や地域経済の活性化につながると期待されているからであり、そのためにはイノベーション活動の促進に重要な役割を果たすクラスターの創成が喫緊に望まれるところである。

このレポートは、海外の先進クラスター事例と国内地域のクラスター創成に向けた取組を比較分析することにより、日本の地域クラスター形成の成功要因を探り、イノベーションシステムの構築モデルを提言することを最終的な目標にしているが、広く関係者のご意見・ご批判を受け、今後の調査分析に反映させることが必要と考え、2003 年 3 月に中間報告としてまとめ、公表している。(最終報告は 2003 年度中を予定)

2. クラスターの定義

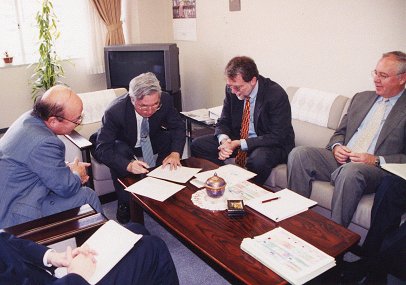

本レポートで焦点を当てる「クラスター」の定義は、ハイテク要素を加味したイノベーティブなクラスターとし、従来の地域起こしや産業集積、テクノパーク構想等と明確に区分した。(図 1)

3.クラスター形成の成功要因

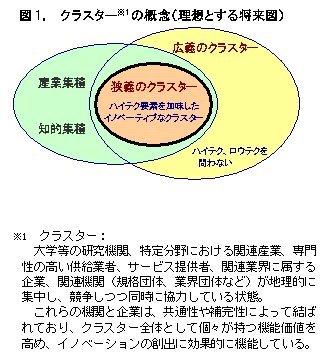

欧米のクラスター先進事例を調査し、共通するクラスター形成の成功要因を抽出した。(図 2) とりわけ欧米では、大企業、公的研究機関、大学からのスピンオフ等によるベンチャーがクラスター創出・発展に大きく寄与しているようである。

4. クラスターの成長段階

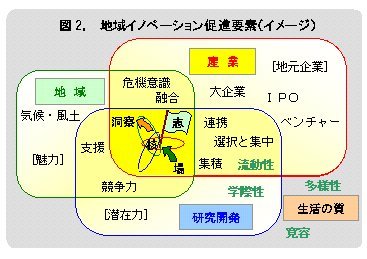

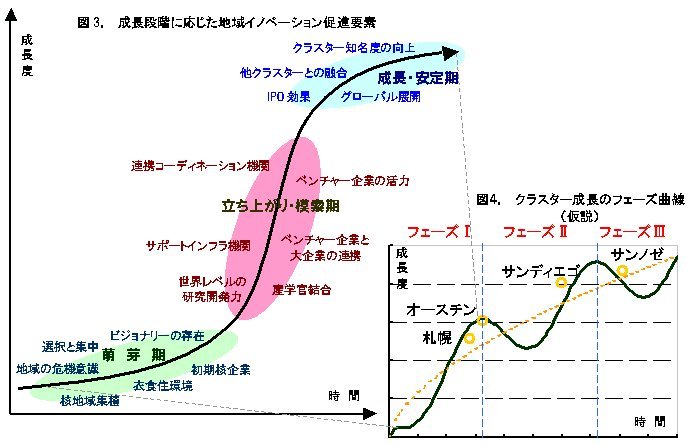

国内、海外の幾つかの地域を対象に、クラスターの時系列発展の態様を分析した。その結果、クラスターの発展形態は成長の度合いに応じて萌芽期/立ち上がり・模索期/成長・安定期に区分することができ、それぞれの過程において重要となる成功要因が変遷するということが類推された。(図 3) また、この一連の過程を一つのフェーズと捉えた時に、終盤のある段階では、内部の硬直性から、起業やイノベーションの動機が衰えたり、外部の急激な技術変化が脅威になって競争優位性が一気に中和されたり等して衰退が起こり得ること、同時にその中で過去の経験を蓄積しつつ次の成長過程(フェーズ Ⅱ、Ⅲ)に移行するのではないかという仮説を立てることができた。(図 4)

5. ナショナルイノベーションシステムとしてのクラスター

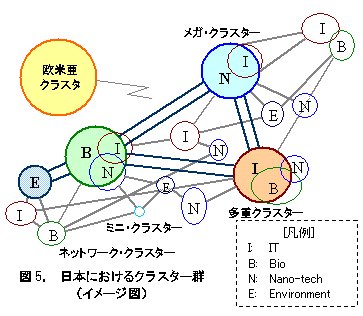

クラスターはその成長の過程で多様な様相を呈してくることが考えられるが、国全体のイノベーション促進をシステムとして構築し根付かせるためには、総合科学技術会議が打ち出した国の重点研究開発分野で世界の COE 的役割を果たす重量級のクラスターの創出・育成を図りつつ、お互いに連携・競争するクラスター群創出を意識することが必要であると考える。(図 5)

本Discussion Paper No.29、概要版(日/英)は当所 Web より参照可能。(http://www.nistep.go.jp/achiev/l_all-j.html#DP)

記: 俵 裕治

Ⅱ 海外事情

Ⅱ 海外事情

米国材料系学協会のアクティビティー 〜 学協会の会員数減少は食い止められるか? 〜

現在、日本の材料系学協会のほとんどは、会員数減少に頭を悩ませている。各学協会の価値と会員数とはなんの関係も無いが、学協会の質というものが定量化できない以上、会員数の減少は当該研究分野の魅力の無さを反映しているとも受け取られ、学会としての発言力の弱さにもつながっている。会員数減少の最大の原因はあまりに細分化した学協会の多さ自体にあるが、それぞれの学会の思惑もあり、いったん発足した学協会が合併し出直すのは容易ではない。

こうした事情は諸外国でも同様の傾向にあり、事実上、会員の争奪戦が繰り広げられている。危機感は日本以上に強く、そこでは各学協会が新規会員獲得へ懸命に努力する姿が見られる。筆者は今春、2 つの米国の材料系学協会が催す春の年会に参加する機会を得たが、そこで行なわれていた学協会のアピール策を比較してみたいと思う。ただし下記情報はあくまで年会に参加した筆者が知り得た範囲に限定されており、また学協会の名誉に触れる可能性もあるため、ここでは具体的な学協会名は伏せる。

表1は、両学協会のプロフィールである。一方は境界領域研究を目指す比較的歴史の浅い学協会、もう一方は専門分野に特化した歴史ある学協会である。

表 1. 米国の 2 つの材料系学協会のプロフィール比較

| A 学協会 | B 学協会 | |

| 専門範囲 | 材料全般 (特に境界領域) | 専門領域中心 |

| 設立後経過年数 | 約 30 年 | 100 年以上 |

| 会員数 | 約 13,000 人 (増加中) | 約 10,000 人 (減少中) |

| 年会開催数 | 年 2 回 | 年 1 回 |

| 今回の参加登録者数 | 約 2,600 人 | 約 1,800 人 |

| 参加者年齢層 | 20 〜 50 代 (まんべんなく) | > 50 代が中心 (高齢化が目立つ) |

| 発表募集形態 | シンポジウム制 * 1 発表前の査読無し * 2 |

シンポジウム制 * 1 発表前の査読無し |

| 発表の論文化 | 後日論文出版 (一部を除く) | 無し (論文誌への投稿を促す) |

| 今回の発表件数 | 約 2,100 件 | 約 1,300 件 (寸前・当日変更多数) |

| 開催場所 | 都会の中心にあるホテル | 地方のリゾート型ホテル |

* 1: ここで言うシンポジウム制とは、予め各シンポジウムのテーマを決めて、各シンポジウム毎に発表を募集する形態を指す。

* 2: 発表時に提出された論文に対しての査読はある。

表 2 は、今回の春の年会で行なわれていた特徴的な活動をまとめたものである。新旧両学協会の違いが明確であり、ナノテクノロジーや MEMS 等の新規研究分野に対しての取り組みにも個性が出ている。会員獲得に関しては、専門分野に特化した格式の高い B 学協会が、何でも有りといった様相の A 学協会に苦戦しているというのが実態である。細分化した深い専門性より、知識的には多少浅くとも融合領域から何か新しい発想を、というのが、現在の材料系研究者の求める学協会の姿なのかもしれない。

表 2. 春の講演会での活動比較

| A 学協会 | B 学協会 | |

| 今回の発表分類 | 電子材料・光材料,分子・バイオ関連 材料,ナノ構造材料,その他一般 | 専門分野の全領域を網羅受賞記念・掲冠シンポジウム多数 |

| ナノテクノロジーの取り上げ方 | サイズを意識せず自由に 発想内容は混沌 | マイクロ (μm) とナノ (nm) の技術の違いを強く意識 |

| バイオ関連技術の取り上げ方 | バイオ関連なら、なんでも含める BioMEMS 等のバイオケミカル技術 | 生体用の応用材料に注目 |

| 招待講演 | 理論面のレベルを招待講演で維持 | 招待講演の数が極めて多い |

| 発表者・参加者の興味の傾向 | 新規発掘研究は欧米人 中心エレクトロニクス発展に関する研究 でアジア人が目立つ | 著名研究者の記念講演に多数の参加者が集まる |

| 賞の授与 | ポスター発表テクニックを競う 賞学生の発表に限定した特別賞 | 長年の功績に対する功労賞 学生の発表に限定した特別賞 |

| スポンサーシップ | シンポジウムごとに募集(政府系財団、企業などが協賛) | シンポジウムごとに募集 (学会の分科会などが中心) |

| 就職斡旋 | 開催中の求人・応募・面接 (アフターケア有り) | 開催中の求人・応募・面接に極めて熱心 (アフターケア有り) |

| その他 (特色ある講演等) | 飲食付 (含アルコール) のセッション 専門家以外が対象の啓蒙講演 政府系財団からの方針説明 弁理士による特許申請の説明 女性と科学技術に関する講演会 | ナノ材料の産業化に関するパネルディスカッション マネージメント研修のショートコース(有料) |

| インターネットの活用 | 開催中のスケジューラサービス ハイライトニュースの配信 (開催中毎日) | 開催中のスケジューラサービス |

しかし、これら 2 つの学協会には共通して人材流動や産学連携に関して数多くの積極策があり、会員に対して「役に立つ学協会であること」を示す姿勢が鮮明である。政府系財団からの方針説明、弁理士による特許申請方法の説明、産業化のためのパネルディスカッション、マネージメント研修などは、日本においては、主として学協会以外の機関が行なっていることである。また、非常に積極的に行なわれているのが、会員への就職斡旋活動である。斡旋コーナーには求人側と求職側の要望が事細かに掲示されており、開催中に数百人が登録し、面談室では雇用側と就職希望者の面談が毎日のように行なわれている。特に会員減少中の B 学協会は、学生に対しては「当会はあなたに職を探してあげます」、企業に対しては「当会は無料の雇用斡旋をします」というチラシまで配っている。これは米国における現在の雇用事情の反映とも言えるが、学協会は現時点の社会的ニーズに応えることで、自らの存在意義をアピールしているわけである。

一時的な会員増強キャンペーンだけでは、長期的に会員を引き止めることは難しい。民間企業のように自然淘汰の働かない学協会は、自ら変革を求める以外に変貌するすべは無い。日本の材料系学協会は、今後どのような方法で存在意義を示していくのであろうか?

おくわだ くみ : 民間企業のエンジニアを経て、現在、科学技術政策研究所上席研究官。専門は材料および製造プロセス技術。工学博士。

Ⅲ. トピックス

Ⅲ. トピックス

科学技術基本計画の達成効果の評価のための調査 (基本計画レビュー) について

1. はじめに

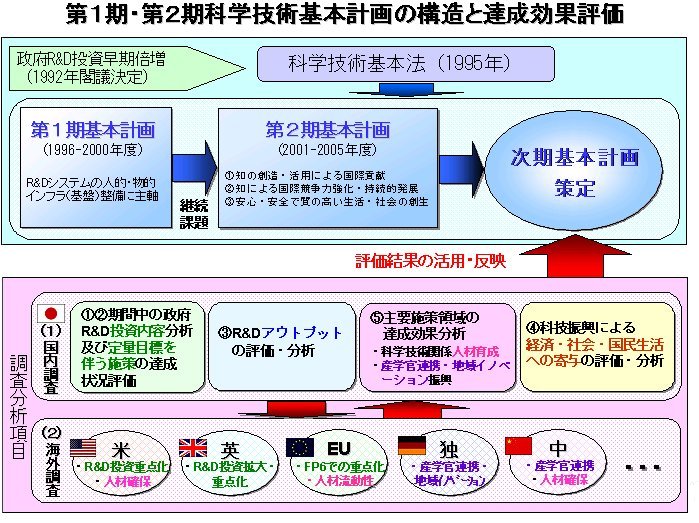

平成 15 年度科学技術振興調整費において、本年1月に我が国の第1期及び第2期科学技術基本計画のレビューのための「科学技術の現状にかかる調査」について公募が行われた。当研究所においてはこれに応募し、今般、提案課題「科学技術基本計画の達成効果の評価のための調査」(基本計画レビュー)が採択された。以下、本調査に関して概説する。(なお、科学技術振興調整費において同時に公募された「社会・経済ニーズを踏まえた今後の技術発展予測」についても、当研究所の提案課題「科学技術の中長期発展に係る俯瞰的予測調査」が採択されたが、これについては次号において概説する。)

2. 基本計画レビューへの取組みについての考え方及び調査内容

我が国においては、平成 8 年に第 1 期科学技術基本計画が策定されて以来、研究開発投資は順調に伸び第 1 期科学技術基本計画期間中の政府研究開発投資 17 兆円の目標を達成するとともに、研究開発システムの改革も進むなど、科学技術政策は大きく変化してきている。しかし、これまで本格的なフォローアップ (追跡調査) は行われていないのが現状である。次期科学技術基本計画の検討や 3 年目に入った第 2 期科学技術基本計画の着実な実施のためには、これまでの成果、達成効果、問題点などを体系的に分析・評価することが必要不可欠である。また、国民への科学技術分野の公的投資拡大に対するアカウンタビリティー (説明責任) の観点からも科学技術基本計画の評価は重要である。

このため、当研究所においては、第 1 期及び第 2 期科学技術基本計画の達成状況・達成効果の評価のための調査を実施することとなった。本調査においては、海外との比較分析をしつつ、これまでの研究開発投資の実態や投資の有効性を検証するとともに、研究開発システム改革の定着状況、効果等を評価し、さらに、これらの問題点や経済社会等に与えた影響を明らかにすることを目標としている。調査概要及び調査・分析項目については次頁のとおりである。

3.基本計画レビューの実施体制及び今後の進め方

本調査の実施は、当研究所を中核機関とし、その下に三菱総合研究所と日本総合研究所が参加し、コンソーシアム (連合体) を形成し、学識経験者からなる「基本計画レビュー調査推進委員会」 (委員長: 後藤 晃 東京大学先端経済工学研究センター長) の指導の下で調査を実施する。さらに、日本学術会議及び学会関係機関、並びに国立情報学研究所、科学技術振興事業団等の関係専門機関の協力を得て効果的分析を実施するとともに、大学評価・学位授与機構等の関係専門家の幅広い参画を求めているところである。

当研究所は 2002 年 11 月の機関評価において「政策志向型」を第一の優先度として調査研究活動に取組むべきとの提言を頂いたところであるが、本調査のテーマはこれにふさわしいものであると考えており、今後とも、関係機関及び専門家の指導・参画を得つつ、研究所内のみならずコンソーシアム構成機関が一体となり、本調査を全力を挙げて進めていきたいと考えている。

【調査概要】

【調査・分析項目】

| (1) | 我が国の科学技術研究の達成効果の評価・分析 | |

| ① | 基本計画期間中 (基本計画策定前の期間を含む) の政府研究開発投資の内容分析 | |

| ② | 基本計画期間中 (基本計画策定前の期間を含む) の定量化可能な施策の達成状況評価 | |

| ③ | 論文、特許等の分析を通じた科学技術研究の達成効果の定量的・定性的評価 | |

| ④ | 実用化した重要技術の構成要素・公的投資の寄与及び経済・社会・国民生活への インパクト(影響)に関する評価・分析 | |

| ⑤ | 主要施策領域における達成効果の評価・分析 | |

| - 主要な科学技術関係人材育成関連プログラムの達成効果及び問題点の評価・分析 | ||

| - 主要な産学官連携・地域イノベーション振興施策の達成効果及び問題点の評価・分析 | ||

| (2) | 基本計画期間中の主要国の施策動向調査及び達成効果に係る国際比較分析 | |

| ① | 基本計画期間中の主要施策項目につき顕著な科学技術政策の展開があった国・地域の施策 の動向及び達成効果に関する調査及び我が国の施策・プログラムの展開状況・達成効果との 比較分析 (ベンチマーク) | |

| ② | 上記 (1) の調査結果に係る海外科学技術政策関連専門家等によるクロスチェック・評価 | |

| (3) | 総合分析・評価 | |

| (1) 及び (2) の結果並びにこれを踏まえた関係各界各層の見解等に基づく、現行基本計画及び 施策展開上の問題点、第 3 期科学技術基本計画策定の方向性に係る総合評価所見、提言の取りまとめ |

Ⅳ. 最近の動き

Ⅳ. 最近の動き

| ・6/ 2 | Ms. Denise Lievesley: UNESCO 統計院長来所 |

| ・6/20 | Prof. Christopher T. Hill: 米国 George Mason 大学研究担当副学長、 |

| 米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル プリンシパル | |

| Prof. George R. Heaton, Jr.: 同マネージング・プリンシパル | |

| Prof. Patrick H. Windham: 同プリンシパル | |

| ・6/24 | 小石 恭子: ニュージーランド科学技術省科学技術コーディネーター |

| Mr. Peter F. T. Kell: ニュージーランド大使館(科学技術担当) |

| ・6/12 | 「地球シミュレータ計画と次世代コンピュータ」 |

| 佐藤 哲也: 海洋科学技術センター地球シミュレータセンター長 | |

| ・6/19 | 「原子力分野の人材育成の現状と課題」 |

| 工藤 和彦: 九州大学 エネルギー量子工学専攻教授、 | |

| 日本原子力学会原子力教育研究特別専門委員会主査 | |

| ・6/27 | 「原子力施設におけるリスク管理の動向 〜 使用済燃料中間貯蔵施設を中心に 〜」 |

| 小佐古 敏荘: 東京大学原子力研究総合センター助教授及び原子力安全委員会専門委員 |

| ・6/27 | 「『科教興国』中国における産学研『合作』と創業支援」 |

| 角南 篤: 独立行政法人経済産業研究所フェロー |

| ・6/25 | 「オランダにおけるイノベーション政策の発展 - クラスター政策から |

| DIS(ダイナミック・イノベーション・システム)モデルの導入まで - 」(表紙写真) | |

| Mr. Philip J. Wijers: オランダ大使館科学技術参事官 (経済産業研究所との共催) |

| ・ | 「科学技術動向 2003 年 6 月号」(6 月 27 日発行) |

| 特集 1 昆虫を用いた生命科学研究の動向 | |

| ライフサイエンス・医療ユニット 茂木 伸一、島田 純子、客員研究官 竹田 敏 | |

| 特集 2 Futur - ドイツにおける需要側からの科学技術政策の展開 - | |

| 客員総括研究官 丹羽 冨士雄 |