第 2 回技術予測国際会議

目次

- Ⅰ.トピックス

- 第2回技術予測国際会議報告 科学技術動向研究センター

- Ⅱ. 海外事情

- 科学系博物館の理解増進に関する取組みについて

第2調査研究グループ上席研究官 大沼 清仁 - 中国における地域政策と北京中関村の大学発ベンチャー

〜中国科学院・北京大学・清華大学・外資企業が造るプラットフォーム〜

第3調査研究グループ客員研究官 清家 彰敏第3調査研究グループ 樋口 晋一

- 科学系博物館の理解増進に関する取組みについて

- Ⅲ. 最近の動き

Ⅰ.トピックス

Ⅰ.トピックス

第2回技術予測国際会議報告

科学技術政策研究所は、APEC技術予測センターの協賛により、2003年2月27〜28日に国際連合大学本部ウ・タント国際会議場にて第2回技術予測国際会議を開催した。第1回会議(2000年3月開催)において技術予測が社会各層の関係者が参画する第3世代へと移行しつつあることが提起された後、各国でさまざまな取り組みがあったことを受け、今回は「第3世代技術予測と科学技術政策における優先順位付け」をテーマとして掲げた。日本を含む12か国、3国際機関の20名の専門家が各国の活動状況等について発表を行った。一般参加者は、2日間で約400名であった。

会議を通じて、技術予測は評価の段階に入りつつあることが認識された。技術予測の実施に当たっては政策決定過程との連携が必要であり、この点を踏まえた成果の厳格な評価と評価結果のフィードバックが、技術予測の今後の発展・改善につながることが示唆された。また、知識社会に向かう中での技術予測の意義、技術予測の持つ幅広いコンセプト、社会と科学技術の係わりという視点の重要性、国際的な経験の交換・協力・結果比較の有効性が、改めて認識された。以下、概要を紹介する。

|

|

|

<開会挨拶> 渡海紀三朗 文部科学副大臣

<基調講演> 井村裕夫 総合科学技術会議議員

<セッション1>科学技術戦略と技術予測

米欧日の専門家が、科学技術政策策定と技術予測の役割等について講演を行った。

| ○ | 米国の科学技術優先順位 |

| David Cheney | |

| (米国SRIインターナショナル) | |

| ○ | ビジョンの共有: 欧州圏の予測に向けて |

| Paraskevas Dimitri Caracostas | |

| (欧州委員会研究総局K局) | |

| ○ | 日本の科学技術戦略と技術予測 |

| 桑原輝隆 | |

| (科学技術政策研究所) |

<セッション2>先端技術の発展動向

ライフサイエンス、情報通信技術、ナノテクノロジーの3分野について、当該分野あるいは技術予測の専門家が、その発展動向に関する講演とコメント発言を行った。

1.ライフサイエンス

講演: バイオセンサーとバイオエレクトロニクスの動向 軽部 征夫(東京工科大学)

コメント: Kerstin Cuhls(ドイツ)、Qiquan Yang(中国)

2.情報通信技術

講演: ユビキタス e-Japan - 情報通信分野における産業・技術予測 生駒 俊明(一橋大学)

コメント: Ken Ducatel(EU)、Youngrak Choi(韓国)

3.ナノテクノロジー

講演: ナノテクノロジー: 21世紀の技術 Greg Tegart(APEC技術予測センター)

コメント: Yann Cadiou(フランス)、奥和田久美(科学技術政策研究所)

<セッション3>各国の技術予測活動 - 欧州

欧州各国が、自国の予測活動についての講演を行った。

○英国の予測の10年 Ian Miles(英国マンチェスター大学)

○ドイツ政府の予測活動: FUTURのプロセス Kerstin Cuhls

(ドイツフラウンホーファー協会システム・イノベーション研究所)

○キーテクノロジーからキーコンピテンシーへ - フランス・キーテクノロジー調査に関する地域の科学技術力 -

Yann Cadiou(フランス科学技術観測所)

○フィンランドの技術予測: 評価・アセスメントと予測の統合 Eija Ahola(フィンランド技術庁)

○チェコの技術予測プログラム Karel Klusacek (チェコ科学アカデミー技術センター)

○スウェーデンの技術予測: 成功からの多くの教訓 Lennart Bjorn(スウェーデン技術予測プログラム)

<セッション4>国際的な技術予測活動

多国間の予測活動並びに予測の普及活動を行っている機関が、活動状況に関する講演を行った。

○APEC技術予測センターの国際的予測活動 Witaya Jeradechakul(APEC技術予測センター)

○欧州におけるこれまでの予測活動 Ken Ducatel(欧州委員会未来技術研究所)

<セッション5>各国の技術予測活動 - アジア

アジア各国が、自国の技術予測活動についての講演を行った。

○韓国におけるテクノロジー・ロードマップ Youngrak Choi(韓国科学技術政策研究院)

○中国における技術予測と技術の重点化 Qiquan Yang(中国科学技術促進発展研究センター)

○タイの予測活動と戦略的政策 Chatri Sripaipan(タイ科学技術開発庁)

○ベトナムにおける予測の適用: 初期成果と今後の方向性 Le Dinh Tien(ベトナム科学技術政策・戦略研究所)

<セッション6>技術予測の発展可能性

英国マンチェスター大学のLuke Georghiouが、「予測の評価と将来の影響力をもたせるための教訓」と題して、本会議のまとめの講演を行った。

<閉会挨拶> 今村努 科学技術政策研究所長

Ⅱ. 海外事情

Ⅱ. 海外事情

科学系博物館の理解増進に関する取組みについて

|

|

1.はじめに

2003年2月に、フランス、英国、米国の7つの博物館を訪れ、各館で取組んでいる教育普及活動、理解増進活動について調査する機会を得たので、所感をまじえて概要をお伝えする。

2.フランス

フランスでは、自然史博物館とラ・ヴィレット(Cite-Sciences)を訪れたが、ここでは、ラ・ヴィレットについてご紹介する。ラ・ヴィレットは、パリ市北東部、市の中心部から地下鉄で20分ほどのところにある巨大な複合施設の総称で、科学・産業シティ、ミュージックシティ、ラ・ヴェイレット公園、グランド・アールからなる。科学・産業シティがいわゆる科学館で、1階が児童生徒向け、2階から上が一般向けの、いずれもハンズオン(hands on: 手を触れる)展示となっている。

1階の児童生徒向けのフロアには、3歳から5歳向けの子ども科学村(Children's science village)、5歳から12歳向けの子ども科学村、5歳から12歳向けの電気セクション(Electricity; What goes on behind the socket?)の3つが配置されている。ここでは五感を使って体験することに主眼が置かれており、例えば、3歳から5歳向けの子ども村では、鏡に映る自分を観察したり、雨の音を注意深く聞いたり、とにかく、自分で体験することが重視されている。

3.英国

ロンドンにある自然史博物館、科学博物館及び北東部西ヨークシャー地方の小都市ハリファックスにある Eureka! を訪れた。Eureka!(I have found it.の意)は子ども向けのハンズオン博物館として1992年に開館したもので、子どもを対象に身の回りの世界についての展示を行っている。

ロンドンの自然史博物館、科学博物館はハイドパークの南に隣り合って設置されている国立の博物館である。自然史博物館の特色は 350 人以上の研究者が在籍して研究活動を行っていることで、研究者と多大なコレクションに接することを目的としたダーウィン・センター(Darwin Centre)の一部がこのほどオープンした。教育普及活動としては大人から子どもまで多種多様で充実したコースが用意されており、field tripを含め毎回多数の参加者がある。

科学博物館は600万点以上のコレクション、30,000& #x33a1; の展示スペースを有している。地階にあるLaunch Pad、1 階にある Pattern Pod は子どものためのハンズオン・ギャラリーで、展示されている器具に触って、体験することによって科学的な原理を探るものである。地階のLaunch Padの一角では学校の生徒向けにサイエンス・ショーを行っている。私が見学した回は、進行役の青年が台車つきの椅子、水素ロケットなどを使って、元気に、そして軽快にニュートンの法則を説明していた。自然史博物館同様、科学博物館でも館内のあちこちで、児童生徒がワークシートに沿った観察学習を行っている姿が見られた(ワークシート等はHPからダウンロード可)。

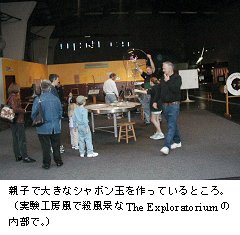

4.米国

アメリカ自然史博物館(ニューヨーク)とThe Exploratorium(サンフランシスコ)を訪れた。ここではThe Exploratoriumをご紹介する。The Exploratoriumは、1969年に物理学者フランク・オッペンハイマーが、好奇心を育てること、学びの文化を形成することを目的に開設した博物館である。The ExploratoriumはThe Museum of Science, Art and Human Perceptionと併記して説明され、外観はギリシャのコロシアム風であるが、館内はすべて飾り気のないハンズオン展示、また、展示物を作成・修理する工作機械が並んでいる実験工房風の博物館で、ハンズオンの総本山といったところである。児童生徒や親子連れが展示物に触れて楽しんでいるという雰囲気で、展示に関する科学的な原理についてはフロアにいる解説員が状況に応じて説明している。

5.子どもか大人か、ハンズオンかワークシートか: 子どもへの教育・理解増進の観点から

対象を子どもとするか、大人とするか。対象を子どもとしているのがEureka!、ラ・ヴィレットの子ども科学村等であり、対象を大人としているのが各国の自然史博物館等である。前者の考え方は子ども自身が五感を使って体験することで科学のおもしろさを感じて欲しいというものであり、後者の考え方は大人に科学のおもしろさを知ってもらい、大人を通して子どもたちに科学のおもしろさを伝えるというものである。

体験の仕方はハンズオンか、ワークシートを使った観察・考察か。The ExploratoriumやEureka!、ラ・ヴィレット等はハンズオンによるもの、各国の自然史博物館、英国科学博物館(コレクション展示)はワークシートを使った観察・考察によるものと分類することができよう。

楽しむことから入るか、観察することから入るか。科学技術の理解を進めるための対象と手段は、個々の博物館の方針、歴史などで異なるが、それぞれ工夫が凝らされていた。

6.博物館アメニティなど: 所感

博物館という空間で人々が一日を過ごしている欧米の状況を見て感じたことは、どこの博物館にも、座るところ、余裕をもって食事を取れるところ(お弁当を食べることのできる広場、多数のカフェテリア)が当然のように用意されている。博物館でゆったりと一日を過ごすことができるということが博物館の魅力の一つになり、リピーター確保につながっているのかもしれない。

ラ・ヴィレットでは日本人の姿を見た。「地球の歩き方」で凱旋門、ルーブル美術館等と並んで3つ星で評価されている効果であろう。世の人に知ってもらう方法も検討する必要がありそうだ。

おおぬま きよひと: 2001年4月、林野庁より出向して現職。現テーマは「科学系博物館における科学技術理解増進活動」。

中国における地域政策と北京中関村の大学発ベンチャー

〜 中国科学院・北京大学・清華大学・外資企業が造るプラットフォーム 〜

|

| せいけ あきとし 富山大学経済学部教授、平成15年2月より中国社会科学院特別高級研究員。 平成2年より科学技術政策研究所客員研究官、現在当所にて、ソフトウェアに関する技術貿易構造の分析を担当。 専攻は「経営戦略」 |

2003年3月3日から3月8日まで、北京に出張し国の機関、大学、ベンチャー企業を訪問しインタビューを実施し、中国における標記の現状を調査した。

まず、中国科学技術部科学技術促進発展研究中心の王元主任、周元副主任、高志前産業与区域発展研究部長、劉彦産業室主任を表敬訪問した。

王主任によると、科学技術に関しての中国政府の役割分担は、科学技術部が、産業化の前段階の研究、教育部が大学の研究を所管、科学院は基礎科学研究を実施、自然科学基金会が自然科学のファンディングを担当している。資金の配分では基礎研究への投資が5%程度と少なく量的に不足しており、今後重視する方針とのことであった。

中国の科学研究は、地域によって特徴があり、北京は大学が集中しているため人材が集中しており、上海は家電や衣料の在来型の産業に関する研究が中心で、上海の技術力を高めるには構造を変える必要がある。他には、西安のサイエンス・パーク、武漢大学を中心とした研究、南京の電子通信などが挙げられるとのことであった。中国では市場経済重視の研究開発システムがとられており、例えば、東北地方は、製造業が発達し、天然資源を中心とした地域発展のための研究開発が構想されている。

今回の調査対象の中関村が成功した理由については、1)科学院の研究所と大学の集中、2)人材の何十年にもわたる集積、産業化されていない研究成果の蓄積、3)発展に有利な制度・政策、と述べている。人材の北京への集積について象徴的なのは、院士(教授の上の資格でその分野の権威者)の3分の2が北京に住んでいることにも現れている。北京には中国国内の1千の国立大学のうち70校が集中しており、中関村周辺に立地している。

なお、政府の研究体制のうち、国立大学のなかで国家の研究の発展に関与する大学は10%前後とのことであった。

中国政府の中にあって、米国の大統領補佐官的な役割を果たしているといわれる中国国務院発展研究中心に赴き、企業研究所の張文魁副所長、馬淑萍研究官にインタビューした。概略は以下のとおりである。

国有企業は現在19万社で帳簿上の資産が100兆人民元(1,500兆円)になる。このうち9千社が大手企業で残りの約18万社が中小企業である。この国有企業の民営化は大きなチャンスと高い技術を持った人材の供給源でもある。

中国では国立大学は多くが地方政府の管理へ移行したが、これも大学発ベンチャーのきっかけとなった。政府のベンチャー支援での役割については、科技部通知で経営者が株式を持つことを奨励しており、経営者が利益を上げたときは株を与えることとしている。例えば10年連続で企業が発展した場合は、総経理と副経理で株の50%を持つことになる。

また、設立登記の際の資本として現金だけではなく、知的所有権も評価の対象としている。一般に企業が登記をする際には大量の資金が必要であるが、知的所有権について資産評価がされ株式化される。そのため研究者、技術者も株主になることができる。

さらに、同中心では、中国政府のベンチャー研究のトップである呂薇技術経済研究部副部長にインタビューした。概略は以下のとおりである。

2001年にハイテクベンチャーの発展の過程についての調査報告で、中関村を中心とした北京、上海及び深圳についてベンチャー企業を中心とした比較を行った。

中関村で80年代に最初に成果を産業化したのは科学院の研究所である。この成功を受けて政府は場所の提供、優遇政策を実施した。

総括すると研究所の研究者、次に大学教授、90年代になって大学の学生が起業したという流れで説明できる。

北京大学では張一弛中国中小企業発展研究中心副主任・教授、米険報中国中小企業促進中心副主任にインタビューした。概略は以下のとおりである。

中関村には産学官によるベンチャー起業がしやすい有利な条件が揃っている。ここでは、80年代初期に研究所が小規模のコンピュータの企業を創り、その後に聨想、北大方正、清華紫光といった企業が現れた。これらの企業はコンピュータの据付、販売からスタートし、その後に外国からの部品を導入し自社生産を開始した。そしてこれらの企業が現れてから政府が発展のために資金を投入し、官と学が協力して産をつくった。中関村には米国のようないわゆるベンチャーというものは80年代にはなかった。

重要なのは大学が集中し、同じビルに多くの企業が入居しているという集積のメリットである。また起業家精神においては、豊かさを追求する意欲が桁外れに大きい。中関村の企業では外資との関係で成功している企業が多い。学生ベンチャーの型と成否は、個性が強く自己表現に優れた人が多い北京大学出身者、決められたルールで研究を遂行するのに優れた人が多い清華大学出身者といった校風等が関係している。また中関村の起業家には官との人脈がある人が多く、これも産学官の結びつきの1つである。

他の訪問先

北京市政府ソフトウェア産業促進センター(姜センター長)他

実达電脳集団股份有限公司(沈副総裁)他

傅恵思華信息技術有限公司(何総経理)

清華大学与企業合作委員会商情中心(覃川主任、钟松氏)

Ⅲ. 最近の動き

Ⅲ. 最近の動き

| ・3/3 | Ms. Eija Ahola: フィンランド技術庁(Tekes)インパクト分析部ユニット長 |

| Ms. Pirjo Kylakoski: 同上級技術アドバイザー | |

| Mr. Heikki Uusi-Honko: 同品質ユニット長 | |

| Mr. Torsti Loikkanen: フィンランドVTT技術調査グループ長 | |

| ・3/11 | Dr. Gerald Hane: 米国Globalvation代表(前米国 OSTP 国際部長代理) |

| ・3/16〜 | Dr. William A. Blanpied: NSFフェロー(4/26まで滞在研究予定) |

| ・3/19 | Prof. Luke Georghiou: 英国マンチェスター大学工学科学技術政策研究所(PREST)所長 他 |

| ・3/26〜 | Prof. Demosthenes Agrafiotis: ギリシア国立公衆衛生大学社会学部教授(4/3まで滞在研究予定) |

| ・3/ 5 | 「日本発バイオベンチャーの可能性 - 札幌、神戸、シリコンバレーにおける起業から - 」 |

| 橋本 易周: ㈱ メディビック代表取締役社長兼 ㈱ ジェネティックラボ社取締役 | |

| ・3/13 | 「日本の産業競争力の再構築 - 次世代イノベーションモデル: テクノプロデューサーの時代 - 」 |

| 亀岡 秋男: 北陸先端科学技術大学院大学教授 | |

| ・3/25 | 「科学技術人材を含む高度人材の国際的流動性 - 世界の潮流と日本の現状 - 」 |

| 小林 信一: 第2研究グループ総括主任研究官 |

| ・ | 「科学技術人材を含む高度人材の国際的流動性 世界の潮流と日本の現状」(調査資料 - 94) | ・ | 「研究開発に関する会計基準の変更と企業の研究開発行動」(調査資料 - 95) |

| ・ | 「科学技術動向 2003 年 3 月号」(3 月 28 日発行) |

| 特集 1 英国のヒト胚に関わる管理システム成立の背景と機能の実際 - わが国における生命科学技術の社会的ガバナンスシステム構築のために - |

|

| 第2調査研究グループ 牧山 康志 | |

| 特集 2 高信頼ソフトウェア技術の研究動向 - ソフトウェア基礎技術の確立に向けて - |

|

| 情報通信ユニット 亘理 誠夫 | |

| 特集 3 民生部門における省エネルギー技術の現状と今後の方向性 | |

| 環境・エネルギーユニット 宮本 和明 | |

| ・ | 「Science & Technology Trends〜Quarterly Review No.5(科学技術動向 英文版第5号)」 |

| ・ | 「Science & Technology Trends〜Quarterly Review No.6(科学技術動向 英文版第6号)」 |

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会 (政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)