Ⅰ. 年頭挨拶

Ⅰ. 年頭挨拶明けましておめでとうございます。2003 年の年頭に当たり一言ご挨拶を申し上げます。

当研究所は、昨年外部有識者による機関評価を受けました。そのなかで評価委員会からいただいた最も重要なメッセージは、科学技術政策の企画、立案に役立つ「政策指向型」を第一の優先度として調査研究活動に取り組むべきであるというものでした。今年はいただいた評価結果を当研究所の仕事に具体的に反映させることになります。

年頭に当たって、改めて政策研に与えられている最も基本的な使命は何かを考えてみますと、それは科学技術政策に対して合理的な根拠を提示することであると思います。健全かつ的確な政策を企画、展開するためには、いろいろな方向にアンテナを張って、現場がどういう状況にあるのか、何が起こりつつあるのか、実態をできるだけ正確かつ客観的に把握しておくことが必須条件です。わが国は長い不況に陥り、なかなか経済再生のための効果的な手を打てないでいますが、そもそもこの不況の原因についての正しい認識が得られていないところに混迷の理由があるように見えます。政策にはいろいろの選択肢があるでしょうが、適切な政策を選ぶためのベースになる実態については、正確な共通認識が必要であると思います。

当研究所は、第一に政策提言のための調査と分析、第二に科学技術指標の調査など定点観測的調査、第三に科学技術動向調査の3本柱で業務を進めておりますが、特に、今年は次期科学技術基本計画を睨んで、第一期および第二期の基本計画のレビューや技術発展予測を開始すべき時期です。当研究所は機関評価における指摘も踏まえ、これまでの経験と蓄積を生かして実証的な調査研究に取り組み、政策に貢献していきたいと考えています。

時代は工業社会から知識社会へと大きく変わろうとしており、この変化への対応の過程で、日本社会はさまざまな困難に直面しています。かつて福沢諭吉は、慶応義塾を長崎の出島になぞらえ、幕末の動乱期に一日として洋学の命脈を絶やしたことがない慶応義塾は、日本の洋学にとっての出島である。この塾のあらん限り日本は世界の文明国なりと塾生を励ましたとのことです。当研究所もまた、日本社会の大きな変革の時期にあって、未来に向かって開かれた出島でありたいと願うものです。

研究所所員一同力をあわせて、使命を果たすべく努力する所存です。今年もよろしくご指導をお願いいたします。

Ⅱ.レポート紹介

Ⅱ.レポート紹介  |

| わだ ゆきお 1969 年動燃事業団東海事業所入所。核燃料サイクル技術の開発業務に従事した後、1988 年から原子力先端技術研究に従事。1995 年光化学の核燃料サイクル技術への応用研究で工学博士(東工大)。1997 年 7 月より当研究所第1調査研究グループ所属。2002 年 12 月より核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター技術主幹。 |

本調査研究は、科学技術創造立国の一翼を担う創造的な研究者が研究活動を通し社会に貢献し、かつ各研究者がその研究生涯(研究ライフサイクル)に亘り多様な自己実現を図ることができるよう今後のあり方を検討するものである。

わが国および先進諸外国の少子高齢社会の実態と将来動向およびそれに対応する諸策、研究開発人材の創造的研究能力の年齢的推移に関した報告例の調査、解析を行う。

40 歳以上の研究者を調査対象とし、大学研究者は理学系4分野(合計1,200名)、工学系4分野(合計1,200名)の2,400名と4政府研究機関の1,394名、合計3,794名を無作為に抽出して調査票を送付・回収し、全体で1,571名(有効回答率41.4%)の有効回答を得た。

文献調査から、先進諸外国では今後対応が難しい少子高齢社会を迎え、各国共通する施策的指向としてActive ageing(活力ある高齢化)、Welfare to work(福祉から就労へ)およびAge free化(年齢差別撤廃)等の対策が検討されている。

研究開発能力を創造的能力、知識・経験・技術力および意欲・体力に分け、それぞれの年齢的推移の研究者間の多様性を定量的に把握することができた。

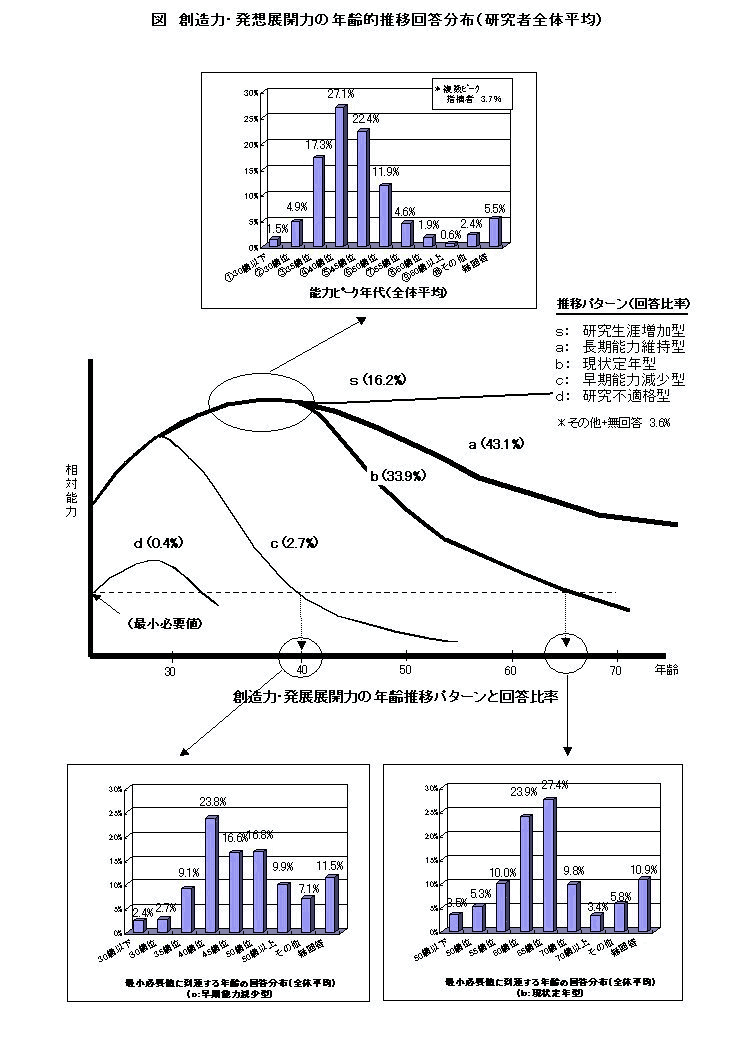

また、これまでほとんど考察されていない創造的能力のうちの「創造性の飛躍」についてその存在の有無、そのピーク年代および年齢的に減衰推移する理由等について明らかになった。また、年をとるに従い増すと考えられている「固定観念」についての現役研究者の捉え方が明らかになった。アンケート調査で得られた一例を次頁の図で示す。

この図は、創造的能力の各回答研究者の年齢的推移回答分布、能力ピーク年齢の回答分布および能力推移パターンのうち、能力最小必要値に達する(研究限界)年齢の回答分布を合わせて示す。これによると、70歳以上も長期に研究能力を維持できると予想する研究者は約6割いることがわかる。逆に現在の一般の定年年齢である60歳以前に研究限界に達すると予想する研究者は、約2割いることを示す。このように現役研究者の回答による創造的能力の年齢的推移の多様性を定量的に調査することができた。

得られた調査結果から考察し、小学校時期における研究者の卵を養育するため、研究活動経験のある研究者の活用、研究活性の高い高齢研究者(退職研究者)が継続して研究活動出来るフェロー研究者認定制度および研究ライフサイクルの主要な段階において進路の多様化選択が出来る制度の設置等実データに基づいた諸施策を提言した。

| えびはら ひろこ 1996 年科学技術庁入庁。2000 年 11 月より当研究所所属。2002 年 4 月より第1調査研究グループ研究官、情報分析課に併任。(筆者は前列右から 2 番目) |

|

| 丹羽客員総括研究官(前列左から 2 番目)、 平野総務研究官(同左から 3 番目)他プロジェクトチームメンバー |

平成 12 年版科学技術指標 - データ集 - 改訂第 2 版(調査資料 - 88)が、昨年 10 月に発表されました。

「科学技術指標」は、我が国の科学技術の動向を継続的かつ定量的に把握する上で不可欠な基礎データを整備することを目的としています。当所では、「科学技術指標」の初版を平成3年に発表した後、構成や内容等の改良・刷新を加えながら、ほぼ 3 年ごとに刊行し、平成 12 年に第4版(NISTEP REPORT No.66)を発表しました。

その後、「科学技術」はこれまで以上に重要なキーファクターとして認識され、科学技術の研究開発は我が国の経済の更なる発展を支える原動力であることから、その動向を更にタイムリーに把握する必要がある、との判断がなされました。これに沿って、平成 12 年版科学技術指標のデータ部分の更新を行うこととなり、平成 13 年 5 月に 1 回目のデータ更新を行い、今回の資料は、2 回目のデータ更新を行ったものです。

今回の更新にあたっては、前回の更新版が表のみであったものを改め、図も掲載することにより各種の傾向を分かりやすいものとしました。また、ユーロ加盟国における統一通貨(ユーロ)への移行、国民経済計算(SNA)の体系の改訂については、可能な範囲で対応しました。

今回の資料の冒頭では、平成 12 年版科学技術指標の執筆の時点では明確に認識されていなかった特徴的な変化を示した指標をいくつか取り上げて紹介しています。ここでは、そのうち 2 つ紹介します。

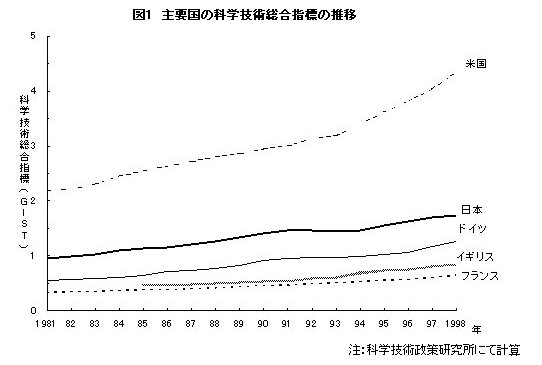

(1) 科学技術の総合力を比較するために開発された科学技術総合指標の推移を主要先進国間で比較すると、近年米国とその他の国の差が一層開きつつある。

当研究所では、国の科学技術活動を総合的に表すために、研究開発費、論文数、技術輸出額等 12 種の変数を集約する「科学技術総合指標」を開発し、算出結果を科学技術指標に盛り込んで定期的に公表しています。今回の改訂版では 1998 年までの値を算出しました。その結果によると、1981 年以降の科学技術総合指標は、一貫して米国の値が最も大きく、また日本は 2 位の位置を保持し、ドイツ、イギリス、フランスの順でそれに続いていました。

1981 年における米国の科学技術総合指標の値は 2.183 であったのに対し、2 位の日本の値は 0.957 であり、その比は 2.3 倍でした。この比を 1991 年時点で改めて算出すると 2.1 倍に縮まっています。すなわち、科学技術総合指標の比率からみる限り、80 年代において日本と米国の間の差が縮まりつつあったことがわかります。

しかし、その後の日米の科学技術総合指標の比は、1996 年には 2.4 倍、1998 年には 2.5 倍へと増加しており、80 年代とは逆に米国が科学技術の総合力において 2 位以下のグループを引き離しつつある傾向が目立っています。

このことは、近年において米国が他の主要先進諸国に比べて抜きん出た形で科学技術分野の総合力を付けつつある傾向を示唆するものと考えられます。

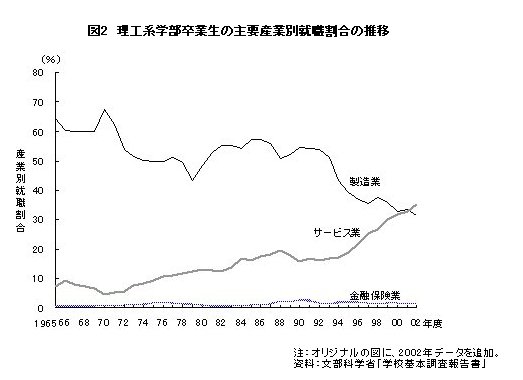

(2) 理工系大学学部卒業生の就職先については、従来製造業が大きな比率を占めていたが、2001 年においては、サービス業の占める比率が製造業の占める比率と拮抗する状況となり、2002 年には逆転した。

理工系学部卒業生の就職先の産業別分布を見ると、長年にわたって製造業がトップの座を占めていました。従来、理工系学部卒業生の就職先に占める製造業の比率は大きく、1970 年には 67.5% を占めていました。その比率はその後漸減傾向にはありましたが、様々な産業分野の中でトップの座は維持し続けていました。

1999 年の値を見ても、理工系学部卒業生の製造業への就職割合はまだ 35.8% を占め、同年において 2 番目に位置する産業分野であったサービス業(医療、法務、教育、情報サービス業等を含む)への就職割合 29.9% と比べてもまだ有意の差がありました。

今回の改訂版においては 2001 年が最新値となりますが、その値をみると、2001 年の理工系学部卒業生の製造業への就職割合はさらに低下し、33.2% となっているのに対し、サービス業への就職割合は 32.8% となり、その差 0.4% とかなり拮抗した状況となりました。更に、2002 年の値を反映させますと、製造業への就職割合は 31.5% 、サービス業への就職割合は 35.2% となり、サービス業の方が製造業を 3.7% 上回りました。

長年にわたって理工系学部卒業生の就職先トップの座にあった製造業がその座をサービス業に明け渡したという状況は、日本の産業構造の変化を象徴的に反映しているものと考えられます。

現在、科学技術指標開発整備プロジェクトチームにおいては、新たな構想に基づく「科学技術指標」を作成中です。平成 15 年中に第 5 版として発表予定です。

なお、「科学技術指標」に関して、その編成のための所内プロジェクトチームについては政策研ニュース No.167(2002/09)を、各国の指標の歴史等については同ニュースNo.165(2002/07)もご覧ください。

Ⅲ. 海外事情

Ⅲ. 海外事情 |

| まつむろ かんじ 1992 年科学技術庁入庁。研究基盤課、基盤政策課、同課地域科学技術推進室などを経て、 2002 年 8 月より科学技術政策研究所第1調査研究グループ上席研究官。 |

本年 11 月 11 日 〜 13 日の 3 日間、ベルギー王国ブリュッセル市のエクスポ公園において、"European Research 2002" と題する欧州連合主催の国際会議が開催された。本会議は、2002 〜 2006 年までの 5 年間の欧州連合の研究開発計画を定めた第 6 次フレームワークプログラムのキックオフのために開催された会議であり、閣僚級 30 名、ノーベル賞受賞者 3 名を含む約 8,700 名(講演者: 約 200 名、参加者: 約 8,500 名)が、欧州連合加盟国及び加盟候補国を始め世界 61 ヵ国から参加した。我が国からは、筆者の他、森政之名古屋工業助教授(前文部科学省科学技術・学術政策局研究交流官)、植田昭彦物質・材料研究機構研究業務部長らが参加した。

本会議では、オープニングセッションに続き、22 のパラレルセッションが開催されたが、以下では、筆者の出席したセッションを中心に本会議の概要を報告する。

はじめに、主催者を代表してフィリップ・ビュスカン欧州委員より開会挨拶があり、第 6 次フレームワークプログラムの目標として、欧州を一つの研究圏とする European Research Area(以下「ERA」という。)の実現、研究開発投資を 2010 年までに日米並の対 GDP 比を 3% 以上とすること、加盟国の COE をネットワーク化による研究スケールのクリティカル・マスの確保等を挙げた。

続いて、開催地を代表してギー・ヴェルホフスタットベルギー王国首相より挨拶があり、21 世紀のヨーロッパでは科学技術が一層重要な役割を果たすこと、研究開発投資の GNP 比を 3.0% に引き上げることの重要性が強調された。

なお、キーノートスピーチをおこなったハンス・オラフ・ヘンケル ライプニッツ協会(80 の公立研究所が参加する協会)会長からは、第 6 次フレームワークプログラムについて、優先分野を決め付け過ぎていること、プロジェクトの規模が大きすぎ中小企業の参加が難しくなることが指摘された。

基調講演では、マリア・ロドリゲス リスボン大学教授(前ポルトガル雇用相)から、多様性と社会的な結合を包含した知識社会を構築するために、欧州は独自の方策を見出す必要があること、欧州には、EU・国家・地方自治体という階層的な統治機構と異なる文化を結びつけるという困難な作業が立ちふさがっていること、域内各地域の差異を守りながらまとまることの重要性が指摘された。それに続くラウンドテーブルでは、参加者から、社会科学の復権の重要性、政治的秩序の変化による "市民権" と "統治" の再定義の必要性などが指摘された。が必要になっている。社会の変動の一方で政党や労働組合の地位が低下してきている

|

|

|

基調講演では、フィリップ・ビュスカン 欧州委員から、真の "ERA" を作り出すための土台となる知識経済を発展させる上で、地域は重要なプレイヤーであること、第 6 次フレームワークプログラムではボトムアップで地域の特性を活かした取り組みを広く受け容れること、"ERA" の成功には地域の積極的参加が不可欠であることなどが指摘された。それに続くラウンドテーブルでは、参加者から、地域レベルにおける研究開発はハイテク産業の成長に不可欠なイノベーションの基礎となること、地域におけるイノベーションと雇用の基礎は中小企業でありこと、ERA のプログラムにおける中小企業への支援の必要性などが指摘された。

基調講演では、ラファエーレ・リベラリ 欧州委員会D局長(人材問題担当)から、第 6 次フレームワークプログラムでは、人材の開発・流動性確保に関する予算を 15.8 億ユーロまで増加させたこと(前期は 9 億ユーロ)、研究ノウハウの移転・研究者のキャリアパスに対する認識の強化・研究の質的向上を目指していることなどが指摘された。それに続くラウンドテーブルでは、参加者から、多様性・流動性は知識を共有するための最善の伝達手段であること、加盟国及び加盟候補国からの科学者の頭脳流出や科学をより魅力的な職業の選択肢にするため(特に女性に対し)の対策が必要であることなどが指摘された。

基調講演では、ハンス・エベラール・シュライエル(ドイツ技術産業協会 事務局長)から、中小企業は"眠れるイノベーター"でありフレームワークプログラムへ積極的に参加させる必要があること、第5次フレームワークプログラムで中小企業の参入を奨励してから中小企業の意識が変わってきていること、中小企業の第6次フレームワークプログラムへの参加状況を調査するための委員会の設立すべきこと、中小企業向け予算の増加させる必要があることなどが指摘された。それに続くラウンドテーブルでは、参加者から、中小企業は大企業より容易にイノベーションを実現できるので中小企業のサポートを積極的に行う必要があること、第 6 次フレームワークプログラムでは統合プロジェクトの予算の 15% (170 万ユーロ)を中小企業のために確保すべきことなどが指摘された。

最後に主催者を代表して、フィリップ・ビュスカン 欧州委員から閉会挨拶があり、第6次フレームワークプログラムの立ち上げという今回の会議の主目的は達成されたことが表明されるとともに、将来に向けて、今回形成された大学・研究機関・民間企業のネットワークの定着、今後フレームワークプログラムの補強・財源を拡大を通じた科学技術における真の共通政策の確立の加速、定期的な"欧州科学技術会議"の立ち上げなどへの期待が述べられた。

今回の会議出席を通じ、欧州の研究者はフレームワーク計画参加を通じて研究者ネットワークを拡大しつつあることが実感された。今後、東欧の優秀な研究者を取り込みによる研究人材の確保、定期的な"欧州科学技術会議"の創設などを推進し、統合効果の活用を目指した取り組みを強化していくと思われる。特に "欧州科学技術会議"については、これを梃子に科学技術分野における各国政策の調整力を増すことを狙っているものと思われる。 このように欧州がダイナミックな動きをする中、今回の会議でも中央省庁から参加がない等、中国・韓国と比べて日本の存在感が十分に発揮されていないとの印象を受けた。欧州が日米欧 3 極を意識した取り組み進める中、日本も第 6 次フレームワークプログラムへの参加を通じ欧州のネットワークに積極的に関与する必要が感じられた。

Ⅳ. トピックス

Ⅳ. トピックス2 月末に、国内外の専門家を招いて技術予測国際会議(International Conference on Technology Foresight)を開催いたします。

技術予測とは、科学技術、経済、社会を長期展望し、戦略的に重要な科学技術分野を明らかにするプロセスです。1990 年代以降、世界各国で技術予測に関する関心が高まり、さまざまな技術予測が行われるようになりました。近年では、科学技術政策立案への寄与が強く意識されるようになり、各国で新たな試みが始まっています。

このような中、本会議では、国内外の専門家が一堂に会し、いかにして政策立案に有用なツールに発展させていくかについて、意見交換を行います。

(営団地下鉄表参道駅 B2 出口より徒歩5分。JR渋谷駅より徒歩 8 分。)

約 20 名の国内外の専門家が、技術予測活動と戦略的政策、及び、先端科学技術の将来動向に関する講演を行います。詳しくは、当研究所ホームページ(http://www.nistep.go.jp)をご覧下さい。

井村裕夫(日本 総合科学技術会議議員)

Luke Georghiou(英国 マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所長)

Hariolf Grupp(ドイツ フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所副所長)

Yann Cadiou(フランス 科学技術観測所プロジェクトマネージャー)

Young Rak Choi(韓国 科学技術政策研究院長)

Qiquan Yang(中国 科学技術促進発展研究センター副所長)

参加お申し込みは、E-mail または FAX にてお願いいたします。当研究所ホームページに申込用紙が掲載されておりますので、ご参照下さい。

申込先: プライム・インターナショナル(担当: 関口、小島)

E-mail: ICTF@prime-intl.co.jp FAX: 03-5467-5538

締 切: 2003 年 2 月 20 日(木)。ただし、定員(300 名)になり次第、締め切りとさせていただきます。

参加費: 無料

使用言語: 日本語・英語(同時通訳がご利用になれます。)

内容に関する問合せ先: 科学技術動向研究センター(担当: 横田、中塚、横尾)

E-mail: stfc@nistep.go.jp 電話: 03-3581-0605 FAX: 03-3503-3996

Ⅴ. 最近の動き

Ⅴ. 最近の動き | ・12/ 3 | 「ドイツにおける産学共同方式による支援制度 - シュタインバイス財団における例 - 」 小堀 幸彦: (株)シュタインバイス・ジャパン代表取締役社長 |

| ・12/25 | 「日本にとってのシリコン半導体デバイス研究開発の重要性とその戦略」 岩井 洋: 東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授 |

| 12/16 | 「若手研究者の活性化を促進する競争的資金(研究グラント)の整備の必要性」 科学技術動向研究センター 伊藤 裕子主任研究官 |

| ・ | 創造的研究者のライフサイクルの確立に向けた現状調査と今後のあり方 - DISCUSSION PAPER No.27 - - 研究者自身が評価する創造的な研究開発能力の年齢的推移等に関する調査研究 - |

・ | 科学系博物館・科学館における科学技術理解増進活動について(調査資料 - 91) |

| ・ | 「科学技術動向 2002 年 12 月号」(12 月 24 日発行) |

| 特集 1 若手研究者の活性化を促進する競争的研究資金(研究グラント)の整備の必要性 | |

| ライフサイエンス・医療ユニット 伊藤 裕子 | |

| 特集 2 ドラッグデリバリーシステム(DDS)の研究開発動向 | |

| 客員研究官 丸山 典夫、材料・製造技術ユニット 多田 国之 | |

| 特集 3 光媒体利用技術の現状と展望 | |

| 客員研究官 羽田 肇、材料・製造技術ユニット 多田 国之 | |

| ・ | 「Science & Technology Trends〜Quarterly Review No.3(科学技術動向 英文版第 3 号)」 |

| ・ | 「Science & Technology Trends〜Quarterly Review No.4(科学技術動向 英文版第 4 号)」 |

新年明けましておめでとうございます。

政策研ニュース発行に携わるようになってから 1 年が経ちました。この 1 年、一読者であったときには気がつかなかった編集の大変さがよくわかりました。

今後も読者に的確な情報を提供していけるよう編集作業を進めてまいりたいと思いますので、ご支援、ご指導をお願い申し上げます。

さて、本年 2 月に開催されます技術予測国際会議の案内を掲載しました。ご覧の上、是非ご参加下さい。(a)

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会 (政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)