Prof. David King英国政府首席科学顧問 兼科学技術庁長官 |

写真左より 平野新総務研究官、Prof. David King、間宮所長 |

|

|

| ひらの ゆきひろ 1975年科学技術庁入庁、原子力安全局核物質防護管理官、政策研上席研究官、科学技術政策局調査課長、原研ワシントン事務所長代理、科学技術振興事業団企画室調査役、岩手県立大学総合政策学部教授を経て、現職。 |

このたび下田さんの後を受けて総務研究官を拝命した平野です。よろしくお願いいたします。

科学技術政策研究所にはこれで2回目、ほぼ10年ぶりの勤務ということになります。前回の勤務は、1989年から1992年までで、政策研はまだ設立されて間もない頃のことでした。

政策研の発足は確か1988年7月のことだったと思います。そのとき、私はまだ内局の科学技術行政の現場で規則の制定のための関係機関との調整などに忙殺されていて科学技術政策研究とは全く無縁の仕事をしていたのですが、それでも、当時の科学技術庁内には長年待ち望んでいた科学技術政策専門の研究機関がやっと誕生したことを率直に喜ぶ雰囲気があったことを記憶しています。

私は、まさに縁があって1989年2月、発足7ヶ月後の政策研に異動し、第1調査研究グループの一員として調査研究に取り組むこととなりました。そして、このことによって新しい研究所作りに直接参加できることに大きな喜びを感じていたことを思い出します。現在既に72号まで出ているNISTEP REPORTの第1号「理工系学生の就職動向について」は、私たちのグループがとりまとめたものです。政策研が本格的に世に問うレポートとしては一番乗りということで、大変名誉なことに感じたものでした。

1989年の頃は、まさに若者の科学技術離れが話題になり始めていた時期でした。そのきっかけとなったのは、理工系大学卒業生の製造業離れ現象でした。理工系の大学卒業生は、その頃まではかなりの割合で製造業に就職していたものなのですが、1988年頃から製造業を避け始め、代わって金融関係への就職割合が増加し始めたのでした。その後の調査の結果、若者の科学技術離れ現象そのものは80年代に入ってから気づかれることなく進行していたものであり、理工系大学卒業生の製造業離れはバブル景気に煽られて就職という局面においてそれが一時的に顕在化したものであると理解できるようになりました。今の景気の様子は当時とは全く様変わりしたものとなっていますが、若者の科学技術離れ現象そのものは依然として続いており、多くの方々を心配させ続けているようです。

若者の科学技術離れについての政策研の調査結果は、その後の日本の科学技術行政に少なからぬインパクトを与えています。そして、その後の科学技術振興事業団による科学技術理解増進事業の発足(1996年)や日本科学未来館の開館(2001年)などに結実しているのです。政策研の仕事がこのような展開に結びついたことについては、個人的にもうれしく思っています。

私は1992年に一旦政策研を離れた後、旧科学技術庁科学技術政策局調査課長として科学技術白書の作成を担当し、さらに1994年からは日本原子力研究所ワシントン事務所に勤務し、原子力を始めとする米国科学技術政策の動きをフォローする仕事に携わりました。帰国後の1998年から4年間は当時開学したばかりの岩手県立大学総合政策学部に科学技術政策論担当の教員として務めることになりました。これらの仕事においても政策研で科学技術政策研究の見聞を広げた経験が大いに役立ったことは言うまでもありません。

現在の政策研は、科学技術動向研究センターの設立にみられるように、設立当初に比べて格段に強化され、充実した組織となっています。その情報発信活動も、科学技術動向研究センターが先端科学技術の発展の様子について毎月レポートを発行しているなど、目を見張るものがあります。私も、再び政策研の一員として政策研のさらなる発展に少しでも貢献して参りたいと考えておりますので、関係の方々のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。

II. トピックス

II. トピックス科学技術政策研究所は、平成14年2月28日(木)〜3月1日(金)に「科学技術政策研究所国際シンポジウム'02 (21世紀における科学技術システムの再構築と科学技術政策の新しい役割)」を科学技術振興事業団東京本部において開催した。本シンポジウムは、最近20年ほどの間に進んでいる、冷戦下の科学技術システムから新たな科学技術システムへとの大きな転換について検討を行い、新しい科学技術システム像を描出することが目的であった。 4月号の報告に続いて、以下にシンポジウム2日目の概要を報告する。

(1)『中国の科学技術政策の市場性と国際化』 高志前(中国 科学技術促進発展研究中心主任研究官)

(1)『中国の科学技術政策の市場性と国際化』 高志前(中国 科学技術促進発展研究中心主任研究官) 中国は世界経済の中に組み込まれ、グローバリゼーションが中国を発展させている。反ダンピング法などの規制から低賃金を武器にした戦略からの転換が必要であり、また、後追い模倣型から独自創造型へ移行するため、基礎研究とハイテク研究を強化する必要が生じている。世界の知識を共有しつつ、世界と共に世界のために科学技術を発展させることが目標となっている。

(2)『人々の声を聞く:韓国科学技術政策の新しい方向性』 李恩京(韓国 科学技術政策研究院研究員)

(2)『人々の声を聞く:韓国科学技術政策の新しい方向性』 李恩京(韓国 科学技術政策研究院研究員) 1990年代以前の韓国では、政治は独裁的中央集中型であり、科学技術政策は産業化推進が目的であった。1997年に経済発展と生活の質向上を目的とした科学技術イノベーション特別法が制定され、2001年制定の科学技術基本法では経済発展と生活福祉が強調された。そこではNGOが政策検討にも参画することが可能となった。韓国科学技術省は、科学技術推進と規制を同時に行うという矛盾を抱えている。

(1)『汚染問題へのアプローチ:イタイイタイ病における専門家と市民の協力』

梶雅範(東京工業大学助教授)

(1)『汚染問題へのアプローチ:イタイイタイ病における専門家と市民の協力』

梶雅範(東京工業大学助教授) わが国における四大公害の一つである「イタイイタイ病」に関しては、被害者団体が、汚染防止に消極的だった公害発生源企業を汚染防止策(汚染発生源対策や汚染土壌の修復等)に積極的に取り組ませるようにした経緯がある。ここから、市民と企業の協力のあり方について示唆が得られる。特に、被害者団体に対する専門家の粘り強い協力が大きな要素であったことを指摘したい。

(2)『環境研究:大学とコンサルタントの比較』 ミカエル・グーゲンハイム(スイス連邦工科大学助手)

(2)『環境研究:大学とコンサルタントの比較』 ミカエル・グーゲンハイム(スイス連邦工科大学助手) スイスでは、かつて大学における自然科学の研究として捉えられていた環境研究が、最近では社会科学組の要素を多分に取り入れたコンサルティング活動と見なされつつある。最近の環境研究は、実社会に根ざした実用性や専門性を要求する傾向が強く、環境マネジメントに重点が移っている。多くの研究者やエンジニアが環境研究のコンサルタントを名乗っているが、経済の専門家が非常に少なく、社会への経済的インパクトに関する分析が弱い。こうした中で、「どういう環境研究が優れているのか」といった基準の設定が求められている。

(3) 『安全政策と環境政策から企業の社会的責任に至る道筋』 ランハイルド・ソルベルグ(ノルウェー

ノルスクハイドロASA副社長)

(3) 『安全政策と環境政策から企業の社会的責任に至る道筋』 ランハイルド・ソルベルグ(ノルウェー

ノルスクハイドロASA副社長) 100年近い歴史(1905年設立)を持つノルウェーの化学会社Norsk Hydro ASA社が企業活動の過程で、あるいはその結果生じる環境問題にいかに取り組んできたかについて紹介した。当初は製造パフォーマンスを重視していたが、1970年代以降、環境に対する社会の関心が高まるにつれ、従業員への安全性、汚染物質の削減、環境保護等を考慮し始めた。最近では、同社の発展にとって、CSR(Corporate

Social Responsibility)重視が不可欠であると考えている。これを企業が実現するには、大学や研究機関の研究者、NGO等、様々な専門家の協力が不可欠である。

(1) 『ポストモダン科学技術政策』 アリ・リップ(オランダ ツウェンテ大学教授)

(1) 『ポストモダン科学技術政策』 アリ・リップ(オランダ ツウェンテ大学教授) 「モダン」な政策に対して、けっして完全でも成文化もされていない知識の生産という複雑性を考慮し、科学技術政策が科学技術システムの内生的要素であるという「ポストモダン」科学技術政策について論じた。その変化の趨勢の先にあるのは、「モード2」や「戦略的科学」、「トリプル・へリックス」といった概念で示されるような、科学と社会あるいは産学官のあいだのインタラクションや知識生産における異種混交である。第二次世界大戦後の研究システムの生成の歴史を辿ってみても、新たな仕組みが同心円上に層を成して形作られてきている。その点から、ノボトニーの言う「社会的頑健性」にあたる「状況適応性」を内包しているという点で、EUは「啓発されたモダニスト」による政策であると見ることができる。

(2) 『科学技術とグローバル秩序の制定』 シーラ・ジャサノフ(米国 ハーバード大学教授)

(2) 『科学技術とグローバル秩序の制定』 シーラ・ジャサノフ(米国 ハーバード大学教授) 科学技術がますます政治化・グローバル化しているにもかかわらず、科学技術政策自体は、国あるいは地方によるものであることから、まずその制度的空隙による不十分性があることを指摘したい。兵器研究、バイオテクノロジー、知的財産権など現在山積する科学技術のグローバルな局面を議論していくことが重要である。そして、そのための課題として、信頼可能な知識の獲得、広範に必要とされる専門的知識や利益相反への対応、広範かつ深淵な議論を踏まえた技術アセスメントの実施、グローバル企業の権力の制限を図る制度化、各国間の全体一致の原理の確保などを挙げることができる。

リップ教授の発表につき、その要点はアクターの多様化とそれに伴う知識の共進化であると述べ、またジャサノフ教授の発表につき、政府の科学技術政策においては、多様なアクターが議論するための公共空間が重要になっていると整理した。その上で、新しい科学技術システムの特徴を記述する概念として、たとえば、自身による「妥当性境界」の概念を援用して信頼可能な知識を生成するしくみを例示的に記述し、さらなる論点を示した。

座長が、これまでの発表、議論において欠けていた点について以下のように指摘した。第1に、モード1の知識生産(伝統的なディシプリンの枠組みでなされる知識生産)がどこに行くのか、という議論がほとんどなかった。第2に、科学技術の側から市民の重要性が述べられたものの市民そのものについての言及がほとんどなかった。第3に、科学技術の「文脈化」の議論はあったが、我々が現在、どのような文脈に位置づけられるかの議論はほとんどなかった。第4に、「市場」の語・概念が共有されているように見えたが、この語は実は米国流の考え方に強く依存しているのではないかという疑問がある。また、国による社会構造の違い、および基本的な言葉の多くが共有されていなかった。以上の諸点を題材に、登壇者による積極的な議論がなされた。また、会場から紙面で提出されたいくつかの質問に対して、登壇者からコメントが出された。

シンポジウム全体の総括をするとともに、今回の主催および企画に対する感謝の言葉を表明した。

III. レポート紹介

III. レポート紹介 |

| せや みちお 1994年6月〜2002年3月 科学技術政策研究所科学技術動向研究センター主任研究官、2002年4月〜核燃料サイクル開発機構原子力緊急時支援・研修センター。 主な著書 NISTEP REPORT No.67 加速器技術に関する先端動向調査 |

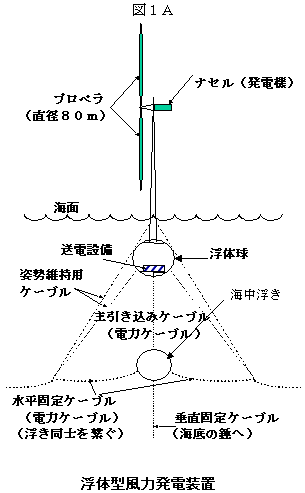

地球温暖化防止の観点から温暖化の主原因とされる世界のCO2 排出量の削減が求められている。このためには、化石燃料の使用量を減らしていく必要がある。

日本のエネルギー供給の現実と将来性について考えると、水力はほぼ開発され、原子力は立地、放射性廃棄物処分等の課題があり社会的許容度も低い状況にあり、再生可能自然エネルギーの中で大規模利用が可能なものを探る方が現実的である。

日本の200海里経済水域は国土面積の約12倍に相当する面積を有している。衛星観測によると、この内で沖ノ鳥島(北緯20 度25分)近辺と三陸沖海上及び北海道北西沖で陸上の風力発電適地を上回る強い風が吹いている。再生可能自然エネルギーとして、これらの海域を候補想定海域として、深海洋上の風力を新たに利用してエネルギーを生産する方法に着目した。

本提案は陸地から遠く離れた深海洋上でエネルギー生産を行うものであり、電力を最終生産物とする事は送電等技術面で難点がある。そこで、発電した電力によりその場(船舶上等)で水素を生産し、それと(火力発電所で回収した)CO2とを反応させて、取り扱いや輸送が容易なメタノールを生産する。ちなみに、メタノール生産については、水素とCO2から適当な触媒を使い生産するプラントが実証化段階にある。

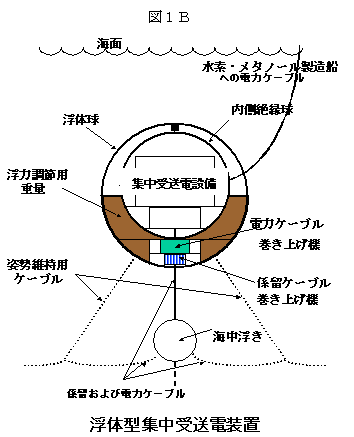

浮球体(鉄製中空球;直径9m程度)により大型風力発電機(単機出力3,000kw)を海面上に浮かせる。姿勢維持については、海中(海面下50〜60m)設置の浮き(鉄製中空球;直径8m程度)と固定ケーブル(太いステンレスワイヤーロープ)に繋ぎ、プロペラが安定して海面上に出る様にする。発電した電力はケーブルにより次項に述べる集中受送電装置まで送る。

二重殻構造(直径25m及び20m程度)の浮球体の内側球内に受送電設備を設置し、浮体型風力発電装置で発電した電力を集め、水素・メタノール製造船(後述)に供給する。全体として浮力を確保し、波浪の影響を受けない海面下20〜30mの位置に安定して留める。

風力発電による電力を電解水素製造プラント及びメタノール合成プラントを設置した水素・メタノール製造船に供給し、電解により水素を発生させると共に化石燃料発電所で回収されたCO2と反応合成させメタノールを生産する。原料のCO2及び生産されたメタノールは各々専用タンカーで運ぶ。

3カ所の候補想定海域にシステムを設置した場合の年間メタノール生産量は12億8千万klと想定されるが、これは、日本の全エネルギー需要(メタノール換算約10億kl)を超える。

又、生産コスト及び港湾までの輸送コストを概算すると港湾渡し価格は45円/lとなる。発電機の性能向上やシステム改良を考慮した場合の価格は30円/l程度と想定され、海外ガス田で合成されるメタノールと同等の価格となり市場競争性を有する。将来はメタノール改質型燃料電池自動車や家庭用電気・熱併用供給メタノール改質型燃料電池用の燃料として大量に利用される。

今後実用化に向けて海洋基礎調査、施設詳細設計等を経て小規模実証試験を実施し、安定作動、システム性能確認を行う事が必要となる。実施に際しては民・官共同プロジェクトとして推進すべきであると考える。

本システムは半永久的に利用可能な風力エネルギーを利用するものであり、化学、造船等の技術を集大成するものであることから、産業界の活性化、雇用の増大をもたらす等、国内の新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を有している。

また、本システムの実用化により、世界の海洋風力資源の活用が促進され、地球温暖化防止のためのCO2排出削減取り組みに対して日本が大きく貢献出来る。

Ⅳ.最近の動き

Ⅳ.最近の動き| ・4/12 | 第1回「新たな科学技術行政システムの構築と当研究所の果たすべき役割」 |

| 斎藤 尚樹:企画課長 | |

| ・4/16 | 第2回「国家レベルでの科学技術『競争力』の測定」 |

| 富澤 宏之:第2研究グループ主任研究官 | |

| ・4/18 | 第3回「先端科学技術の動向分析と戦略的政策形成へのアプローチ」 |

| 横田 慎二:科学技術動向研究センター総括ユニット長 | |

| ・4/22 | 第4回「『知の創出』プロセスと経済・社会への効果的・戦略的展開のあり方」 |

| 伊地知寛博:第1研究グループ主任研究官 |

当所中期計画に示された「今後の目標達成のための活動」の一環として、下記により当所の新規スタッフを主たる対象として科学技術政策研究に係る基礎的プラクティスに関する研修プログラム(第1期)が実施された。

| ・4/15 | Prof. David King:英国政府首席科学顧問兼科学技術庁長官 |

| ・4/18 | Ms. Anne Palkamo:フィンランド技術庁広報担当部長及び Ms. Kirisi Vaha-Pietila:フィンランド技術庁国際交流部上席技術顧問 |

| ・4/23 | Mr. Bob Lee:カナダ外務省科学技術担当課長 |

| ・4/25 | 呉 世弘:韓国科学技術企画評価院上席研究員 |

| ・4/15 | 「一般国民の科学技術理解増進(人材育成の観点からの科学技術教育の役割等)」 Prof. David King:英国政府首席科学顧問兼科学技術庁長官 |

| ・4/19 | 「エレクトロニクス産業の競争力強化に向けて」 「情報サービス産業における競争力強化に向けて」 安部 忠彦:富士通総研主席研究員 |

| ・4/23 | 「分子植物科学の現状と将来」 岡田 清孝:京都大学大学院理学研究科教授 |

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課 news@nistep.go.jp)