NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY POLICY

|

No.149 2001 3 |

| 文部科学省 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

|

NSF東京事務所所長 Dr. William A. Blanpied(右)と会談する間宮所長(左)

外国技術導入の動向分析(平成10年度)−NISTEP REPORT 68−

情報分析課 山口 治

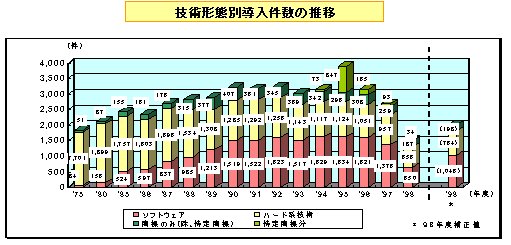

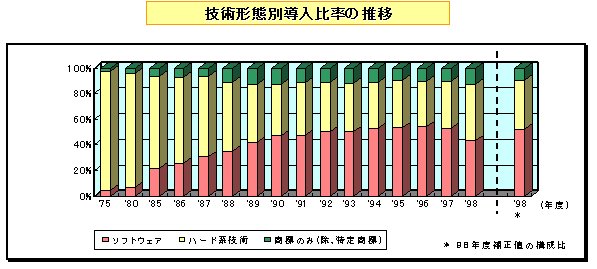

本調査は、我が国における平成10年度(1998年度)の外国からの技術導入1,527件の実績を取りまとめるとともに、最近における技術導入の動向分析を行っている。

特徴的事項をいくつか挙げると、

本調査は、我が国における平成10年度(1998年度)の外国からの技術導入1,527件の実績を取りまとめるとともに、最近における技術導入の動向分析を行っている。

特徴的事項をいくつか挙げると、

○ 新規技術導入件数は、経済活動の停滞により、減少傾向。

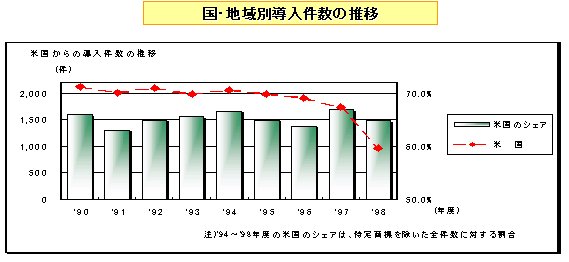

○ 米国からの導入件数は減少しているが、米国の割合は6割強を維持。

○ 全体件数減少の中、「ラジオ・テレビ・音響器具」で大きく増加し、「その他電子応用装置」、「精密機械」は横這。

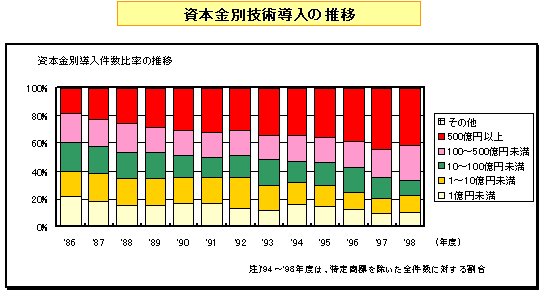

○ 資本金100億円以上の企業の割合が増加し、景気停滞のなか、大企業への偏重傾向。

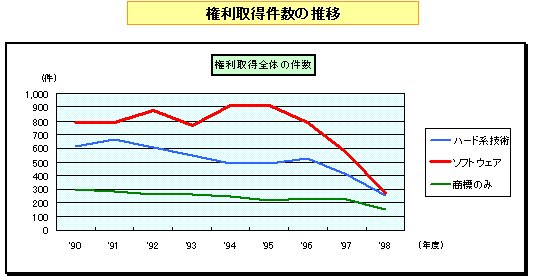

○ 特許や商標を含む技術の割合が増加しており、欧米企業の工業所有権戦略に変化の可能性。

○ ソフトウェアにおいても、知的所有権重視の傾向が進展し、独占権等を伴った導入が減少傾向。

などである。

《分析に当っての留意点》

① 本調査は、1998年度における法令による実報告件数について、分析を行うことを原則とする。

② 1998年度は法令の改正に伴い、3千万円以下の契約について報告義務がなくなり、全体的に大きく減少している。

③ このため、全体の件数推移等については、1998年度の実件数に、3千万円以下の推定件数を加えた補正値(以下、「98年度補正値」という。)を適宜用いることとする。

④ 本資料において、98年度補正値の表示のない図表は、すべて実件数に基づくものである。

《新規技術導入件数》

新規の外国技術導入件数(実件数)は、1,527件で前年度と比較して43%の減少で、98年度補正値を用いて比較しても22.5%の減少であり、法令改正の影響に加えて、経済活動の停滞による影響も大きく表れている。

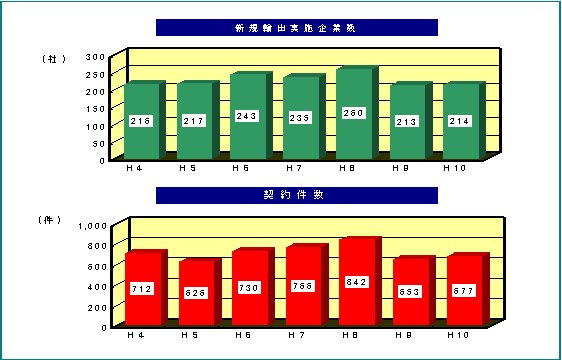

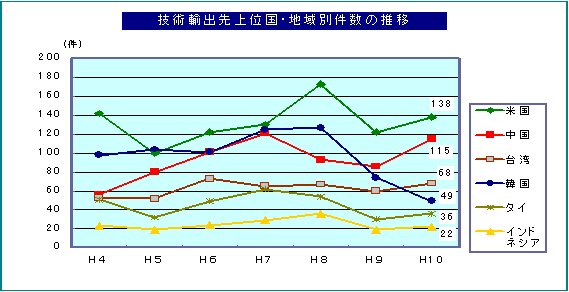

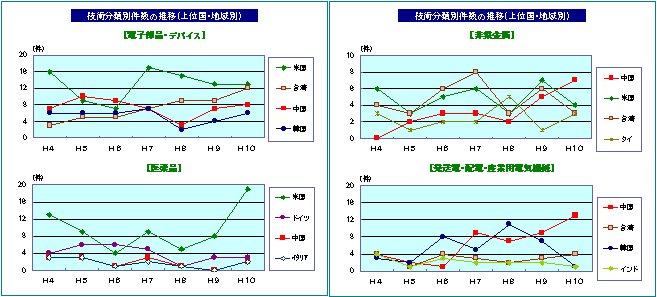

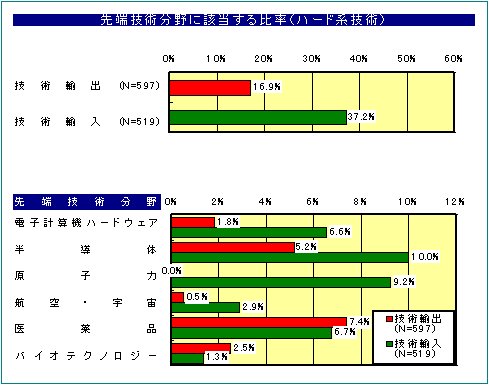

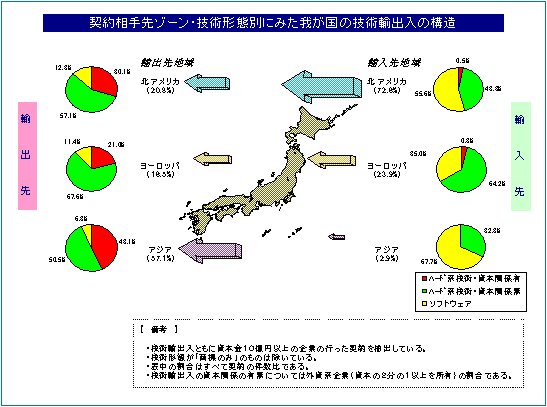

日本の技術輸出の実態(平成10年度)−NISTEP REPORT No.69−

情報分析課特別研究員 花井光浩

![]()

アメリカのバイオエシックス・システム −POLICY STUDY No.7−

元第2研究グループ科学技術特別研究員 綾野博之*

■報告書の目的

この報告書は、アメリカの生命科学と医療の規制システムと、それをひろく知的に支えるバイオエシックス研究、ELSI研究プログラムなどの研究活動や制度のあり方を明確にする。これによって、それらの制度・機関が有機的な連携関係をもって、法やガイドラインなどの社会規範が規定・運用される社会的プロセスの一端を明らかにする。とくにアメリカでは、生命科学と医療研究が提起する倫理的・法的・社会的問題を考察するバイオエシックス関連の専門家が政策的に重要な役割を果たしており、そうした専門家を社会的に育成し、活用する社会システムとして注目すべきものである。

アメリカのバイオエシックスに関わる社会システムは、科学技術の社会的インパクトを見積もる社会的方法の一例としても注目でき、日本の政策形成と政策評価の重要な構成要素となる知的基盤整備のあり方にもいくぶん示唆を与えると考える。ここでは、ひとまず市民のコミットメントという重要な社会的要素を考察の対象としなかったが、それに関わるアメリカの制度設計については注意を払った。バイオエシックス研究とは、一般に「生命科学と医療における人間の行為を倫理原則の観点から検討する体系的研究」と定義される。

■調査研究の概要

1.アメリカの生物-医療研究

アメリカに注目する必要があるのは、生物-医療研究において、アメリカのプレゼンスが世界的に次のようなものとなっているからである。

1998年の最もよく引用される自然科学者のうち、アメリカの研究機関に所属する者は、上位20人のうち8割を超える。1990年から1997年まで、生物医学研究で最も引用される科学論文を書いた科学者は、上位25名中18人、上位50人中42名を占めた(SCIの分析成果)。とくに臨床研究を中心とした遺伝医療の分野では、遺伝子治療研究プロトコル数の7割強、患者数で7割弱をアメリカが占める(The Journal of Gene Medicineのデータによる)。ひろく基礎研究を含む遺伝医療研究では、アメリカは6割近くの研究しか占めないが、日本、イギリス、ドイツが共同研究を行う相手国としては、アメリカは5割を超える比率を占めた(国際共同研究一般は、各国1割から3割を占める。SCIのデータから独自に分析)。

以上のように、アメリカは世界的に見て、質と量の両面で優れた研究成果を産出する地域国家であることが定量的に示される。最近の生物-医療に関わる政策動向に関しても、ポスト・ゲノム研究をふくめ、アメリカでは、生物-医療研究や情報技術に対して重点的な施策が行われることが決定されており、アメリカの研究動向は、遺伝医療などの先端的な領域において、今後も世界の動向に大きな影響を与えるポテンシャルを持ち続けるものと見るべきであろう。アメリカは、遺伝医療をふくむ先端医療研究や生命科学研究にまつわる倫理的・法的・社会的問題について、もっとも先鋭的な問題に直面する可能性をもつと見て間違いない。

2.調査まとめ

アメリカのバイオエシックス・システムの特徴は、次のようにまとめられる。

1)ひろく社会的にバイオエシックス研究が進められており、それが、ELSI研究プログラムによって国家的に支援されている。

2)NBAC、NIH(RACなど)、FDA、IRB制度、ELSI研究プログラム・バイオエシックス研究は相互に連携的に機能しており、とくにバイオエシックス研究がバックボーンにあることで、国内の規制システムの問題点が簡潔に明確化され、公開されるかたちで制度的な改善が進められている。*

3)NBAC、NIH RAC、ELSI研究プログラム、IRB制度はすべて、いわゆる専門家が主体となって運営されているが、とくにメンバーとなる専門家だけの判断に依拠しないよう、外部の専門家の知見を求めるだけでなく、ひろく一般社会からのアクセスを可能とすることで、社会的透明性を高めた制度設計が行われている。

4)バイオエシックスに関わる専門家が、社会的に重要な位置づけを与えられており、政策的に重要などの組織にも一定数の専門家が参加する形となっている。

これらの前提となる社会背景のひとつは、プライバシー権を第一原理に置くため、連邦政府レベルの統一的な規制は難しく、活発な民間の研究活動を抱える一方、さまざまな社会集団から意見が提供される社会状況となっていることがあった。基本的に1970年代に整えられたアメリカの生命倫理のシステムが、ヒト・ゲノム研究計画以後、さまざまな制度的な調整を加えられていることも、一端ではあるが明らかにできた。

アメリカに、こうした社会システムがあるため、生命科学と医学研究の提起する社会的・倫理的問題が、アメリカでは「十分に」検討されている、との判断を下せるわけではない。効率性の問題もあるだろう。しかし、「自由な」科学研究と社会とのインターフェイスを構築するため、さまざまな制度的な措置が取られるだけでなく、バイオエシックスの専門家が必ず召喚される制度形態となっていることは過小評価できないものである。バイオエシックスの専門家が、いわゆる科学者・医師でもなく、素人・市民の代表でもない立場から、科学技術の社会的インパクトを見積り、社会的に調整する役割が与えられることは、注目すべき社会的アプローチと見なせる。

バイオエシックス研究・ELSI研究プログラムは、さまざまなレベルにある社会的意思決定の機関・制度に対して、問題に詳しい専門家を提供し、その背後にひろく、専門的・社会的検討の成果を提供する。個人的にではなく、社会的に形成された知見によって、少なくとも問題点や争点に関しては、かなりの社会的集約性をもって社会の相互理解と共通理解を構築し、社会的な対処法や運用方法について、より適切な助言や勧告を行うものと見られる。

アメリカではそれなりの歴史的な経緯があってバイオエシックス・システムが形成された。そのため、医療研究や生命科学研究などの圧倒的な基礎研究活動をふくめ、国内的にすぐに模倣・移植できるものではない。しかし、研究振興政策と研究機関といった広く社会的に整備された知的基盤と「第三者的」専門家を政策的に活用する社会的アプローチは、日本でも、バイオエシックスという領域に限らず、多くの科学技術の社会的問題領域で必要となっていると見られる。ヨーロッパやアメリカの方法や成果は参照せざるをえないとしても、そうした社会的に専門的な検討体制を国内的に整えることは、科学技術の発達が、安全性やリスクといった公共的な問題をより広範囲に提起するようになりつつある現在、ひじょうに重要な社会的課題になるだろう。

* あやの ひろゆき

1997年9月、東京工業大学、学術博士号取得。1997年8月、科学技術振興事業団科学技術特別研究員により旧科学技術庁科学技術政策研究所に派遣。

現在、東京都立短期大学非常勤講師。

* NBAC:National Bioethics Advisory Board

ELSI:Ethical, Legal, Social Issues

RAC:Recombinant DNA Advisory Board

IRB:Institutional Review Board

NIH:National Institute of Health

FDA:Food and Drug Administration(食品医薬品衛生局)

平成12年1月〜平成13年3月

| 項目 | 執筆者 | 所属 | 記載号 |

| <巻頭> | |||

| 2000年を迎えるに当たって | 柴田治呂 | 所長 | 1月号 |

| 所長挨拶 | 青江 茂 | 所長 | 8月号 |

| 所長挨拶 | 間宮 馨 | 所長 | H13/1月号 |

| よろしくおねがいします! | 永野 博 | 総務研究官 | H13/2月号 |

| <特集> | |||

| 今年の抱負 | 1研〜情分 | 1月号 | |

| 技術予測国際コンファレンスの開催結果報告 | 松久保雅弘 | 4G | 5月号 |

| 平成11年度「地域科学技術政策研究会」の開催について | 新舩洋一 | 3G | 5月号 |

| 21世紀を迎えて | 青江 茂 文部科学審議官 | H13/1月号 | |

| 21世紀の科学技術の展望とそのあり方 | 宇都宮 博、小笠原 敦 | 動向センター | H13/1月号 |

| <レポート紹介> | |||

| 研究者数予測の試みとその課題に関する考察 (DP13) | 中田哲也 | 1G | 2月号 |

| 日本の技術輸出の実態(平成9年度) (NR65) | 花井光浩、吉水正義 | 情報分析課 | 3月号 |

| 我が国の廃棄物処理の現状と課題 (調64) | 休井正人 | 3G | 3月号 |

| ヒトゲノム研究とその応用をめぐる社会的問題 (調66) | 大山真未 | 2G | 4月号 |

| 省エネルギー公共投資のマクロ経済及び産業毎の影響に関する研究(その1) (DP14) | 竹下貴之 | 1研 | 4月号 |

| 我が国における製造業の集積と競争力変化に関する考察 (DP15) | 中田哲也、権田金治 | 1G、3G | 5月号 |

| 科学技術指標(平成12年版)(NR66) | 富澤宏之 | 2研 | 6月号 |

| 国立試験研究機関、特殊法人研究開発機関及び日本企業の研究開発国際化に関する調査研究 (調67) | 田中 茂 | 1研 | 6月号 |

| 1970年代における科学技術庁を中心としたテクノロジー・アセスメント施策の分析(調68) | 寺川 仁 | 2G | 6月号 |

| 技術予測調査の利用状況と今後の調査への要望について(調69) | 岡本信司 | 4G | 6月号 |

| 科学技術政策コンセプトの進化プロセス〜科学計量学的アプローチによるダイナミクスの分析(PS5) | 藤垣裕子、永田晃也 | 2研、北陸先端科学技術大学院大学(客員研究官) | 7月号 |

| 創造的研究者・技術者のライフサイクルの確立に向けた現状調査と今後のあり方 〜科学技術人材の流動化促進に係わる調査研究〜 (調72) | 和田幸男 | 1G | 11月号 |

| 日本における技術系ベンチャー企業の経営実態と創業者に関する調査研究 (調73) | 榊原清則 | 1研 | H13/1月号 |

| 平成10年度外国技術導入の動向分析(NR68) | 山口 治 | 情報分析課 | H13/3月号 |

| 平成10年度日本技術輸出の実態(NR68) | 花井光浩 | 情報分析課 | H13/3月号 |

| アメリカのバイオエシックス・システム(PS7) | 綾野博之 | 2研 | H13/3月号 |

| <論説紹介> | |||

| リスク論をめぐって | 藤垣裕子 | 2研 | 1月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について −我が国及び各国の調査の状況 その1− | 岡本信司 | 2G | 7月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について −我が国及び各国の調査の状況 その2− | 〃 | 2G | 8月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について(その3)−欧州連合の状況− | 〃 | 2G | 9月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について(その4)−豪州の状況− | 〃 | 2G | 10月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について(その5)−米国の状況− | 〃 | 2G | 12月号 |

| 科学技術に関する国民意識調査について(その6)−英国の状況− | 〃 | 2G | H13/2月号 |

| <トピックス> | |||

| 政策研ニュース(平成11年)のまとめ | 1月号 | ||

| 政策研での経験 | Taniya Sienko | 3月号 | |

| 米議会の予算審議 | 西村良弘 | 3月号 | |

| 科学技術政策研の新段階 −新任あいさつにかえて− | 小林信一 | 2研 | 6月号 |

| 新任ご挨拶 | 市丸 修 | 7月号 | |

| 欧州連合(EU)の科学技術政策の動向について | 植木 勉 | 7月号 | |

| 政策研ニュースについてのアンケート調査結果 | 7月号 | ||

| 短い研究旅行の印象 −過去の輝きをどのように再発見できるか− | Dr. Sandor Toth | 4G(ハンガリー政府教育省科学技術政策会議局長) | 8月号 |

| 雑感 −裏方の目から見た政策研− | 石黒裕康 | 9月号 | |

| 政策研での経験 | 陸 躍鋒 | 10月号 | |

| APECエンジニア −羽ばたく技術士− | 吉水正義 | 10月号 | |

| 第5回地域科学技術政策研究国際会議(RESTPOR2000)の開催結果報告 | 森川晴成 | 3G | 11月号 |

| 「先端科学技術をめぐる法的諸問題研究会」の開催について | 大山真未 | 2G | 11月号 |

| 日独ワークショップ「ハイテク新規事業の課題と国際展開:日独協力による推進を模索する」の開催結果について | 前田 昇 | 高知工科大学教授(客員研究官) | 12月号 |

| 実り多きNISTEPでの一年間 | 蘇 靖 | 3G | H13/1月号 |

| 科学技術動向研究センターの設置について | 植田昭彦 | 前企画課長 | H13/1月号 |

| 国際コンファレンス:起業家精神とナショナル・イノベーション・システム | 1研 | H13/2月号 | |

| <プログラム> | |||

| 技術予測国際コンファレンス開催のご案内 | 4G | 2月号 | |

| RESTPOR 2000 開催のご案内 | 3G | 8月号 | |

| 科学技術政策研究所 国際コンファレンス 開催のご案内『起業家精神とナショナル・イノベーション・システム』 | 1研 | 11月号 | |

| <海外事情> | |||

| 海外出張報告(エルサレム(イスラエル)) | 権田金治、柿崎文彦 | 3G | 2月号 |

| 科学技術と教育における政策統合の現状と新政策の展開 ―ドイツの場合― | 平澤冷、中田哲也 | 2研、3G | 2月号 |

| 「R&D評価のためのデータ計測と戦略」国際会議出張報告 | 藤垣裕子 | 2研 | 3月号 |

| 「ハーバード大学、RAND、ジョージメイソン大学との将来の研究協力に関する意見交換及び覚書の締結(出張報告)」 | 竹下貴之 | 1研 | 4月号 |

| ワシントン大学との研究協力についての意見交換 | 柿崎文彦 | 3G | 5月号 |

| OECD科学技術指標専門家会合への出席 | 富澤宏之、伊地知寛博 | 2研、1研 | 8月号 |

| 熱い中国 | 劉海波 | 2研(STAフェロー ) | 9月号 |

| ダブリンで開催されたワークショップ及びIPTSとの研究協議について | 田中清隆 | 4G | 9月号 |

| 中国スピンオフ事情 | 小林信一 | 2研 | 10月号 |

| 日中科学技術政策研究討論会の開催 | 伊地知寛博 | 1研 | 10月号 |

| クラスターに関する国際会議に出席して | 権田金治 | 3G | 12月号 |

| <最近の動き> | |||

| 科学技術動向研究センター(仮称)の設置について | 植田昭彦 | 企画課 | 2月号 |

| 中国科学技術促進発展研究中心との研究協力開始について | 花井光浩 | 情報分析課 | 3月号 |

| 「企業経営・技術戦略の変遷に関する研究会」の設置について | 植田昭彦 | 企画課 | 3月号 |

![]()

編集後記

今年の冬は何回雪が降ったのでしょうか。雪国の方々から見ればたわいもない雪でしょうが、都心に降る雪はその機能を麻痺させる程の力を持っています。電車が止まる度に自然には逆らえないと思いつつも、毎回こうなることがわかっているはずなのに、また止まるのは何故なのか疑問です。

さて、「政策研ニュース3月号」は技術貿易のレポート記事をお送りいたします。平成10年度も新規導入件数は減少傾向にあり、景気低迷の影響かという感がありますが、桜の花の開花予想もニュースで聞こえるようになったこの頃、そちらの春の便りも早く聞きたいものです。(k)

文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課)