NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY POLICY

|

No.140 2000 6 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

|

| 目次 [Contents] |  |

Ⅰ. レポート紹介 | 科学技術指標(平成12年版)−NISTEP REPORT No.66− 第2研究グループ主任研究官 富澤宏之 国立試験研究機関、特殊法人研究開発機関及び日本企業の研究開発国際化に関する調査研究 - 調査資料 - 67 - 元第1研究グループ上席研究官 田中 茂 1970年代における科学技術庁を中心としたテクノロジー・アセスメント施策の分析 - 調査資料 - 68 - 第2調査研究グループ上席研究官 寺川 仁 技術予測調査の利用状況と今後の調査への要望について - 調査資料 - 69 |

||||

|

Ⅱ.トピックス |

||||||

|

Ⅲ.最近の動き |

当研究所は日本の科学技術の状況を定量的に示す「科学技術指標(平成12年版)」(NISTEP

REPORT No.66)を4月27日に公表した。当研究所では、平成3年(1991年)9月に最初の報告書を発行して以来、ほぼ3年ごとに指標報告書を発行しており、今回の平成12年版は第4版となる。

当研究所は日本の科学技術の状況を定量的に示す「科学技術指標(平成12年版)」(NISTEP

REPORT No.66)を4月27日に公表した。当研究所では、平成3年(1991年)9月に最初の報告書を発行して以来、ほぼ3年ごとに指標報告書を発行しており、今回の平成12年版は第4版となる。

科学技術指標に関する報告書は、米国、EU、フランス、中国をはじめ、世界の多くの国で作成されている。米国では、1972年以降、NSFが2年ごとに

"Science and Engineering Indicators"(最新版 第13版:1998年2月)発行しており、EUは、1994年および1997年に"European

Report on Science and Technology Indicators"を公表している。また、OECDも早くから継続的に作成している。

今回、第4版のとりまとめにあたっては、次のような方針を採用した。

以下に、本報告書にとりあげた主要な指標を用いて、日本の科学技術の状況を概観する。

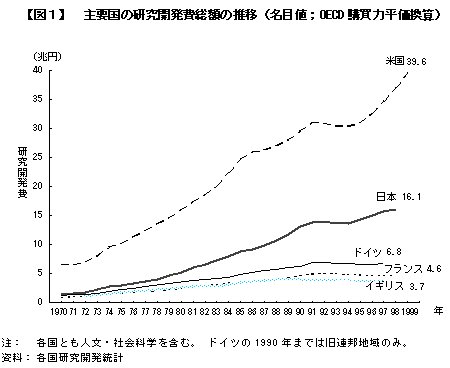

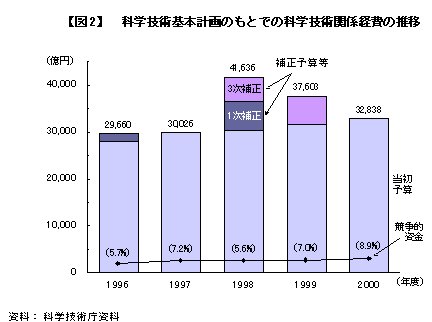

日本の研究開発費は約16兆円(1998年度)で、米国の約40兆円に次ぎ世界二位であり、また最近は4年連続で増加している(図1参照)。このような増加は、産業界の研究開発支出の持続や政府の資金投入の増額(図2参照)によるものである。その結果、日本の研究開発費の対GDP(国内総生産)比は約3.3%(1998年度)となり、日米独仏英の主要先進5ヶ国中でトップである。

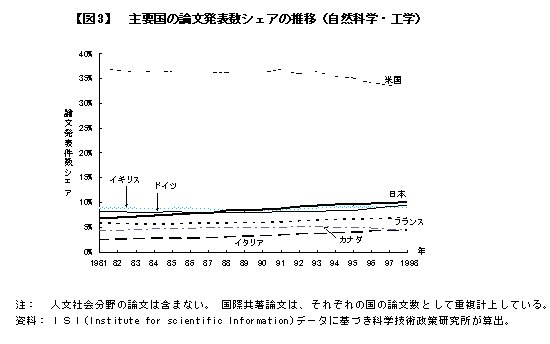

研究開発の成果を見ると、自然科学・工学分野の論文発表数は約6万6千件(1998年)で、米国の約21万件(同)に次いで世界二位である(図3参照)。

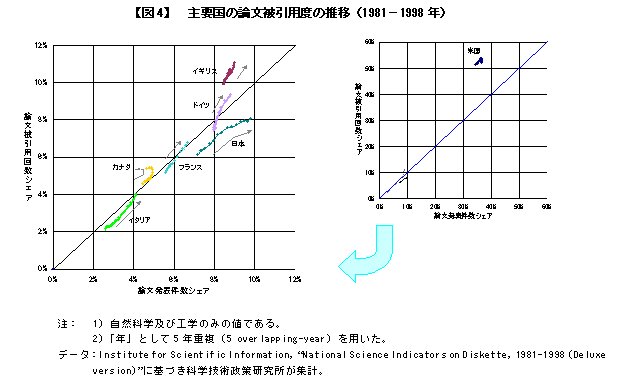

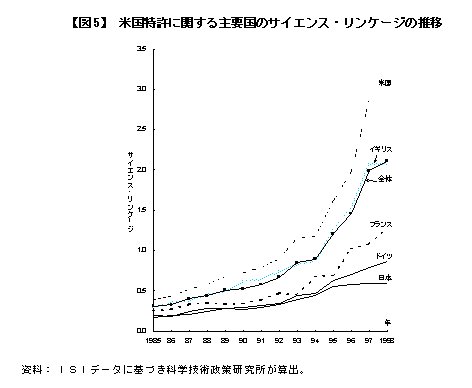

以上のような量的な充実の一方で、質的な側面では、今後の課題を検討するために参考となる点が示されている。論文の影響力を示す論文被引用回数(論文が他の論文に引用された回数)については、日本のシェアは伸びているものの、論文発表件数のシェアの伸びに比べてその伸び率は低い(図4参照)。ただし、論文は発表されてから引用されるまでにタイムラグがあり、今後の変化に注目していく必要がある。また、米国特許の審査で引用される科学論文の件数(「サイエンス・リンケージ」指標)は、先進5ヶ国中最も低く、特許と科学論文との関係が他の国に比べて薄い傾向が見られる(図5参照)。

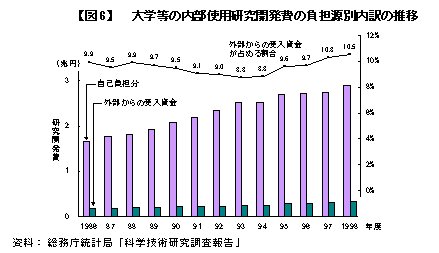

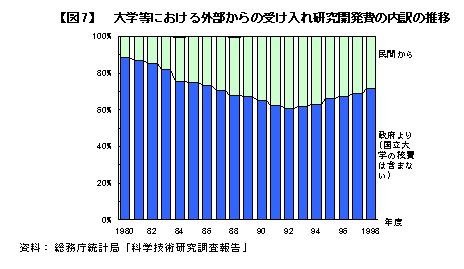

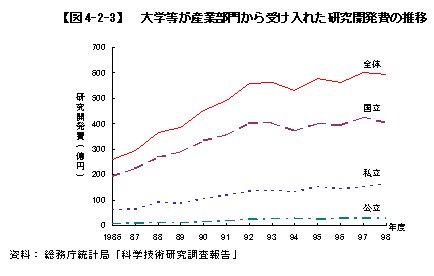

本報告書では、日本の研究開発システムの特徴を多様な指標によって分析している。特に研究開発資金の配分構造について詳しく述べており、例えば、日本の大学が外部から受け入れた研究開発費について、最近、産業の負担割合が減少する傾向にあることを示した(図6、図7、図8参照)。

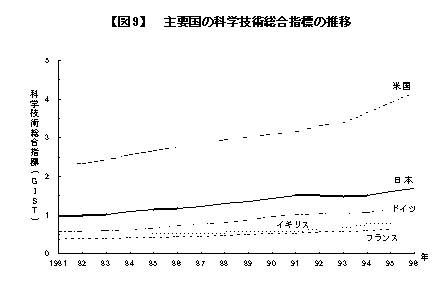

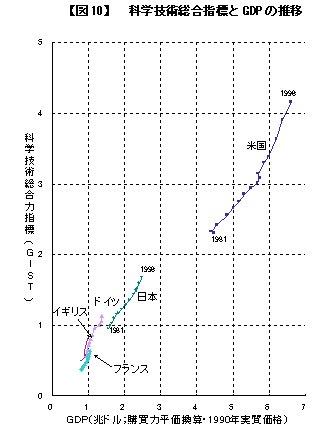

以上の他、本報告書では、日本の中学生は数学と理科を「好き」と答える比率が国際的に最低レベルであることなど、多様なテーマを採りあげている。また、科学技術活動を多数の指標によって示すだけでなく、主要な12種類の指標を統計的に要約した科学技術総合指標を開発し、日本の科学技術活動の全体像を示している(図9、図10参照)。

なお、本報告書は、幅広い各層の活用に資するため、近く大蔵省印刷局より発行を予定している。

1960年代末、新たな技術開発に当たって事前にその技術の開発、適用が社会、経済、自然環境などに及ぼす影響などの多面的評価を行う「テクノロジー・アセスメント(TA)」の概念が米国から導入され、我が国においては1970年代に公害問題などを背景に盛り上がりを見せた。このTAに関する活動は、我が国における科学技術と人間・社会の調和に焦点をおいた初めての官民あげての活動ともいえよう。

1960年代末、新たな技術開発に当たって事前にその技術の開発、適用が社会、経済、自然環境などに及ぼす影響などの多面的評価を行う「テクノロジー・アセスメント(TA)」の概念が米国から導入され、我が国においては1970年代に公害問題などを背景に盛り上がりを見せた。このTAに関する活動は、我が国における科学技術と人間・社会の調和に焦点をおいた初めての官民あげての活動ともいえよう。

しかし、10年足らずで、このTA活動は停滞していくこととなった。

本調査資料は、文献調査や関係者へのインタビューによって、1970年代のTAを巡る状況を科学技術庁の施策を中心に調査し、当時のTA活動が停滞していった理由を分析することなどにより、今後の科学技術と人間社会の調和を目指す政策に向けての基礎的な資料を提供しようとするものである。

「TA」という用語は、1960年代後半に米国おいて初めて用いられた。米国においては1972年に議会直属のTAを実施する機関(Office

of Technology Assessment :OTA)を設置することなどを内容とするTA法が成立し、OTAは1995年に廃止されるまで約750のレポートを公表した。

我が国には、1969年11月,米国各地の主な企業や研究機関を訪問するために(社)科学技術と経済の会が派遣した産業予測特別調査団により初めてTAの概念が紹介された。そして1971年、科学技術会議は、内閣総理大臣からの第5号諮問に対する答申において、科学技術政策のあらゆる機会を通じてTAを導入する必要があるとし、関係省庁はTAに関する施策を実施した。科学技術庁も、計画局にTA総合検討会を設置し、1971年度から1979年度の間に14件の事例調査と2件の実態調査を実施するとともに、これらの成果を生かした手引書を作成するなど、その普及に取り組んだ。

しかし、1980年度以降、科学技術庁は直接TAに関係した施策を行っておらず、他省庁や民間を含めTA活動は全般的に停滞していくこととなった。その主な理由は以下の①〜⑥のとおりであると分析した。

一方、1970年代のTAが果たした役割としては、新たな技術開発は必ずしも期待しているプラスの効果だけでなく、望んでいないようなマイナスの影響を社会、経済、自然環境などに対して与える恐れがあり、事前にそれらを検討して対応策をたてるべきであるという考え方が、米国からもたらされた「TA」という言葉によって、我が国の技術開発関係者に意識されるようになったことや、TAから出発した環境アセスメントの制度化などがあげられる。

また、現在、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」に基づく技術開発課題の評価などが実施されているが、この評価の実施に当たっても、1970年代のTAの経験が生かせるのではないかと考えられる。

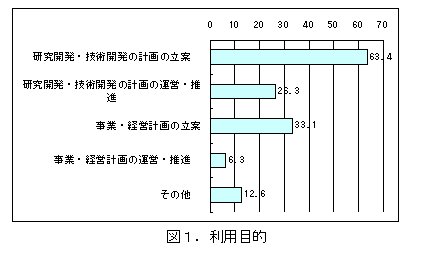

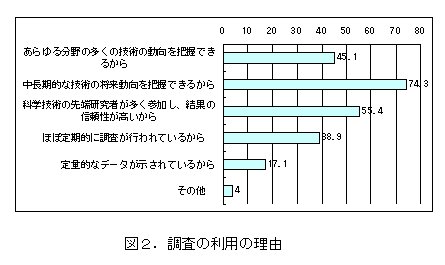

(第6回技術予測調査の利用状況について:利用状況調査アンケート結果より)

「問 科学技術庁技術予測の情報を入手された目的は次のうちのどちらでしょうか?(複数回答、いくつでも)(%)」

「問 科学技術の動向に関する情報源はいろいろあると思われますが、科学技術庁技術予測の情を入手し利用しようとされた理由は何でしょうか?(複数回答、いくつでも)(%)」

私は、ここ10年くらいのあいだに数回、複数の大学で「科学技術政策」の講義をした。多くの大学が、科学技術政策を取り上げてくれるようになった。こうした変化は、科学技術政策研究に関わる者として喜ばしい限りである。同時に、10年前と最近とではその内容も大きく変わっている。

さまざまな点で変わっているのだが、ここでは科学技術政策と「市場の失敗」との関係について紹介したい。

講義の冒頭で、科学技術政策の存在の根拠について話すのは、公共政策である以上、お決まりの段取りである。いわゆる「市場の失敗」と関連づけて議論するのも、ステレオタイプながら避けては通れない。

対価を払わない者を排除できない、つまり、ただ乗りする者が必ず現れるために、市場を通じて供給することは困難な公共財や準公共財は、政府が供給しなければならない。警察サービスや国防、医療や教育が、公共財、準公共財に相当する。公共財や準公共財の供給に必要な研究開発は、国が直接または間接に取組まなければならない。科学技術との関連で言えば、基礎的研究、文化としての科学技術は公共財・準公共財と考えうるので、やはり国がその推進に責任を持たなければならない。研究者、技術者の養成もこの範疇に含めてもいいかもしれない。国家威信のための研究開発も、広い意味での公共財と考えていいだろう。

広義の科学技術政策が存在するもう一つの根拠が外部経済、外部不経済の存在である。経済外部性が存在する場合には、国が何らかの形で誘導することが認められる。知的財産権制度の整備、各種標準の設定など、競争のための基盤整備はそのようなものである。また、企業による過剰投資や過小投資が発生しうる場合も政府が関与しうる。汎用基盤技術、プリ・コンペティティブ技術などへの国の介入はそうしたものの例である。

10年前なら以上のようなことを紹介していればよかった。しかし、今日ではこれだけではまったく不十分である。変化が生じたのには、大きく分けて2つの理由がある。一つは、80年前後から広がった「小さい政府」を指向した動きであり、もう一つが科学技術と社会の相互浸透である。

レーガノミクス、サッチャリズムなどに始まる「小さい政府」を指向した動きは、「政府の失敗」に焦点を当てた。その結果として、民営化や規制緩和が進められることになった。公共財、準公共財、それに加えて自然独占になる傾向にある財・サービスの供給が、公社などを含む政府部門によって供給される場合、効率が悪くなる可能性がある。それを民営化したり、いわゆる民活によって実施するように変えるというのが、「民営化」の動きである。科学技術関連で言えば、国立研究所の独立行政法人化をこのような文脈で捉えることができるたもしれない。また、従来ならば国営の研究機関を設置して研究を実施したのに対して、「提案公募型研究」によって研究を実施するのも、民活に類似した動きと言える。

規制緩和は、あまりいい日本語ではない。

「規制」には何か押さえ付けるようなニュアンスがあるが、regulationは必ずしも押さえ付けるだけではなく、ちょうどよい程度に調整するといった意味がある。regulatory

reformも、regulationの体系を適正化するための改革なので、押さえ付けているものを緩めるといったニュアンスだけではなく、場合によっては一層厳しい規制を設ける場合も含まれる。ここでは規制改革と言うことにしよう。

いずれにしても、規制改革が重要なテーマになるにつれて、行政学の世界でも規制問題を取り上げるようになってきたようだ。経済外部性とくに外部不経済への対処の方法として、規制を位置付け、それも行政的行為の一つとして捉えているようである。もともと公害規制などは外部不経済への対処として位置付けられていたが、不完全情報という種類の「市場の失敗」に対応した消費者保護制度(PL法など)も公的規制の一つとして位置付けられるようである。

これらの公的規制も「市場の失敗」と関連づけて行政行為の存在の根拠となっている。

公的規制に科学技術の関わる余地がいくつかある。一つは、科学技術活動そのものに対する規制の可能性である。かつての遺伝子組換え実験のガイドラインは、科学技術活動が有する可能性のある外部不経済に対する規制である。ヒト・クローン実験に対するガイドライン、遺伝子診断などとプライバシー保護との関係についてのガイドラインなどの問題は、外部不経済に対する規制の側面と専門家と一般国民のあいだの情報の非対称性に対するある種の消費者保護の側面の両面から捉えることができるかもしれない。

もう一つは、規制改革と科学技術の関連である。規制の対象そのものが科学技術と密接に関わる場合がある。また、規制の対象について測定したり対策を考えるためには科学技術の支援が不可欠である。規制改革を推進するために科学技術活動を組織することに、政府は何らかの形で関与する必要がある。regulatory

scienceはこうした文脈の中で位置付けられる科学技術政策の新しいドメインである。

ついでに言えば、科学技術に対する理解増進のための活動は、研究者養成の一環として位置付けられるばかりでなく、科学技術やその成果物に関わる「不完全情報」の存在を是正し、消費者を保護するための活動でもある。こうした活動も、科学技術と社会が浸透的になった時代の科学技術政策の責務である。

このように、科学技術政策が存在する根拠を捉え直す必要が生じている。科学技術政策の対象とするべき領域も、(1)政府の援助が必要な科学技術活動の支援、(2)公共的ニーズ、公共サービスのための科学技術の推進(規制改革のための科学技術活動の推進を含む)、だけではなく、(3)公共的観点からの科学技術活動に対する規制、(4)科学技術活動の影響からの国民の保護、に広がってきている。

このような変化は、政府機能の見直し、科学技術と社会への浸透などといった文脈の中で起きている。当然ながら、科学技術政策の制度的枠組みも変わらなければならないし、変わりつつある。

科学技術政策研究も、こうした動きと無縁ではいられない。私は、4月から科学技術政策研究所第2研究グループの総括主任研究官を併任することになった。私の責務はこうした文脈の中で、科学技術政策研究の拡張、リニューアルを進めることにあると考えている。

|

|

ハインツ・リーゼンフーバー(Dr.Heinz Riezenhuber) 元ドイツ研究技術大臣・日独ハイテク・環境技術協力評議会ドイツ側議長 マッテス在京ドイツ大使館参事官、コーリー(通訳) 21世紀の先端技術やベンチャー、技術予測、ヒトゲノム研究等について意見交換がなされた。 政策研側は、柴田所長、木村総務研究官、植田企画課長、桑原第4調査研究グループ総括主任研究官、 大山第2調査研究グループ上席研究官が出席した。 |