NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY POLICY

|

No.136 2000 2 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

|

| 目次 [Contents] |  |

Ⅰ.レポート紹介 | 研究者数予測の試みとその課題に関する考察 第1調査研究グループ上席研究官 中田哲也 |

|||

|

Ⅱ.海外事情 |

海外出張報告 第3調査研究グループ客員総括研究官権田金治、主任研究官柿崎文彦

科学技術と教育における政策統合の現状と新政策の展開 ―ドイツの場合― |

||||

|

Ⅲ.論説紹介 |

論説:リスク論をめぐって 第2研究グループ主任研究官 藤垣裕子 |

||||

|

Ⅳ.最近の動き |

1.調査研究の目的

1.調査研究の目的

今後の我が国における科学技術活動を担う人材を安定的に確保していくためには、将来、必要とされる研究者の需要を予測し、その上で、その人材を供給していくための方策を検討していくことが重要との考え方がある。

本調査研究は、先行研究の手法を踏襲して将来の研究者数の予測(需要の推計)を試みるとともに、このような予測手法の限界及び将来の課題について考察することを目的としたものである。

2.我が国における研究者数の現状

総務庁「科学技術研究調査」においては、3つの研究主体別に研究(本務)者数を把握している。

まず、「会社等」であるが、研究本務者数は404千人と研究者数全体の57%と大きな部分を占めている(98年)。専門別にみるとほとんどが自然科学系であるが、これは、総務庁統計における「会社等」の範囲が、製造業等のいわゆる「理工系」に限定されているという事情が背景にある。

次に、「研究機関」(内訳は国公立が53%、民営が47%)であるが、研究者数は47千人と全体の7%で、人文社会系を含んでいる(研究本務者数で10%)。

最後が「大学等」で、研究者数は253千人と全体の36%を占めているが、その内訳をみると、教員が167千人、大学院生(博士課程)56千人、医局員等30千人となっている。また、人文社会系も対象としている(教員等で42%)。

本調査研究においては、総務庁統計における研究者数705千人のうち、大学院生及び医局員等及び2年前まで調査対象でなかったソフトウェア関連を除いた605千人を推計の対象とする。

3.将来における研究者数の予測

(1)会社等及び研究機関

これらについては、まず、過去の実質GNPとの研究者数の相関を求め、将来のGNPの見通しとの関連で研究者数を予測している。まず、1980年から98年の間の実質GNPと研究者数の相関を求め(決定係数は会社等で0.99、研究機関で0.95)、次に、将来のGNPの見通しについて、経済成長率3%、2%、1%の3つのシナリオを設定して推計した。

この結果、2010年における研究者数は、3%成長の場合で会社等597千人(98年比53%増)、研究機関等60千人(同27%増)1%成長の場合で会社等443千人(同14%増)、研究機関等50千人(同6%増)と推計された。

(2)大学等

大学等については、学生数とP/T比(学生数/教員数)の見通しから推計を行った。これによると、18歳人口の減少、大学定員数の減少等を反映し、2010年の研究者数は、161千人と、98年に比べ4%の減となる。

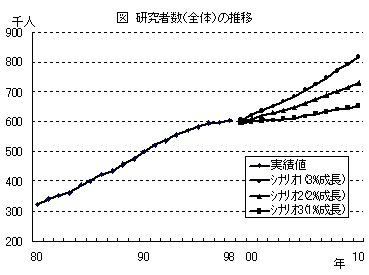

(3)研究者数(全体)の予測

以上を合計した2010年の研究者数の総数は、3%成長の場合で818千人(98年比35%増)となり、1%成長の場合で654千人(同8%増)となる(図参照)。 研究主体別の内訳をみると、増加分のほとんどが会社等の研究者である。

研究主体別の内訳をみると、増加分のほとんどが会社等の研究者である。

今後、若年層人口の急減が見込まれるなかでこのような研究者需要を満たしていけるかが課題となるが、中高年齢の研究者が十分能力を発揮できるような環境整備、海外の優秀な研究者・技術者の受入れといった取組みを展開していくことが重要と考えられる。

4.研究者数予測の限界と今後の課題

(1)分野別推計の必要性と困難さ

以上の作業を通じいくつかの基本的な課題が明らかとなった。

その第1は、政策課題として重要なのは、研究者総数の需給ではなく、例えばライフサイエンスや情報通信といった個別分野毎の需給であるということである。しかしながら、厳密な予測を行おうとするほど際限なく分野を細分化する必要が出てくる。この点については、個別企業等を対象とした綿密なインタビュー調査の実施が1つの手掛かりになるものと思われる。

(2)供給計画作成の妥当性

第2は、研究者の供給を政策的に進めていくという考え方そのものの妥当性についてである。経済構造がダイナミックに変化する現在においては「人材養成を政府が主導することは慎むべき」とする見解もある。仮に予測を行う場合でも、その結果を単純に供給計画に結びつけることの限界を十分踏まえる必要がある。

(3)「研究者」の定義、範囲

第3は、養成すべき「研究者」の定義・範囲についてである。今後の「知識社会」を支えていく人材を育成するという観点からは、従来の定義による製造業を中心とした「研究開発人材」だけでは不十分で、より広い「知的生産活動」の担い手を捉える概念設定が必要ではないかと考える。

(本調査研究の実施に当たっては多くの方の協力を頂きましたが、特に電気通信大学・小林信一助教授には広範かつ懇切なご指導を頂きました。なお、本調査研究の内容は、筆者個人の見解に基づくものであることを申し添えておきます。)

11月26日〜11月28日、エルサレム(イスラエル)で開催された国際共同研究「アジアと欧州の中小企業における国際競争と協力」に関するワークショップに出席した。この国際共同研究は、英国エジンバラ大学JETS(Institute

for Japanese European Technology Studies)が中心となりEC12総局からの受託研究として実施しているTSER(Tageted

Socio-Economic Research)の一つである。当所では、JETSとの間の研究協力に基づき、独自の調査研究を設定した上でJETSとの共同研究として実施している。

会議はエルサレムの旧市街近くに位置するThe

Jerusalem Institute for Israel Studiesにおいて開催された。出張者らのほか、英国(エジンバラ大学、オックスフォード大学)、イタリア(ローマ大学)、ギリシア(パンテイオ大学)、イスラエル(エルサレム研究所)、EC12総局から20名が参加した。

この研究プロジェクトの目的は、アジアと欧州の中小企業の国際競争力評価と、これに基づくEUに対する政策提言を行うことにあるため、とりまとめにあたっては、欧州のコア・メンバー(英国、イタリア、ギリシア、イスラエル)が中心となる。また日本以外のアジアの国及び地域に関しては、コア・メンバーを通じた再委託で調査研究が行われており、韓国(STEPI;オックスフォード大学との連携)、台湾(Chung-Hua

Institution for Economic Research;ローマ大学との連携)が加わっている。

これまでに開催された2回のワークショップ(政策研ニュース1999年11月号にて権田客員総括研究官が報告)において、中小企業の業態、立地、競争力などに関する共通の調査項目を設定した。これに基づき、それぞれの国で独自に調査を実施し、その結論をカントリー・レポートとして報告することになっている。対象とする産業セクターとしては、先端技術産業、ソフトウェア産業、及び伝統産業の代表として繊維産業が選ばれている。

今回のワークショップは第3回目となり、EC12総局に提出するレポートの取りまとめに向けた各国からの中間報告と意見交換が行われた。以下、それらの概要を紹介する。

○ イスラエル

コンピュータ・セキュリティに関連するベンチャー企業19社について調査報告がなされた。このうち14社は独立した企業をとっているが、残りの5社はインキュベータ内に設立され大企業の子会社となっている。1997年から1999年にかけて、成功した企業2社は米国企業との関係が深く、NASDAQに公開あるいは米国のベンチャーキャピタルからの投資を受けている。成功した起業家の特徴は、趣味が高じた者、軍関係の企業であったこと、またコンサルタント経験から大学との連携も深いことが示された。

○ イタリア

イタリアの繊維産業は国際競争力も強く、また集積型産業として注目を集めている。Industrial

District (地理的クラスターに近い概念)の視点からModena

(Carpi)、Teramo、Pratoの三地域の企業について比較調査を行った。繊維製造(天然繊維あるいは合成繊維)と衣服産業との水平型連携に地域ごとの特徴がある。こうしたクラスターの構成は顧客や中間品納入業者との関係から成立している。また、産業クラスターに関し、マーシャル型、ハブ・スポーク型、サテライト・プラットフォーム型の三つのモデルが示された。反面、「産業には分散立地するものがあること」には気づいていない様であったが興味深い研究内容であった。

○ ギリシア

繊維産業41社とハイテク産業40社のサンプルについて調査結果が報告された。いずれの業種も海外の企業あるいは多国籍企業とのパートナーシップが強く、国内企業との連携は弱い。クラスター効果に関しては顧客および中間財納入業者との関連が重要との結果になっている。

○ イングランド

エコノメトリックスに重点を置く分析モデルとその結果について説明が行われた。このモデルは、ネットワーク・近接度/制度的支援→技術的能力インプット(創業者・マネージャー/労働力・技術的努力)→技術的能力アウトプット→経済的効果、の形で構築し、アンケート調査のデータを適用して分析を試みていた。結論の一つとして、企業の利益率の約30%を技術的能力インプットの変数で説明できるとのことである。

○ スコットランド

アンケート及びインタビュー調査をあわせた全体で35社のサンプルに基づく報告であった。創業者の多くは大企業の出身者である。サンプル企業がスコットランド地方の大都市に点在している。クラスター効果の有無については個々の企業とその周辺のビジネス環境とのやりとりに着目した評価を試みようとしている。

○ 日本

日本における研究・技術開発活動と中小企業の立地について、アンケート調査及びインタビュー調査に基づく中間結果を発表した(柿崎)。中小企業の業態や研究・技術開発活動と、それら企業の立地状況に見出された産業ごとの特性について述べた。また、「空間集積(クラスター)からみたイノベーション・メカニズム」について権田より報告した。産業のクラスター形成に関する先行的でハイレベルな理論研究であることもあり、大多数の参加者から高い関心が寄せられた。

このTSERプロジェクトに参加して以来、メーリング・リストによる仮想会議通じ調査の進捗状況などの報告を行ってきた。このため、海外の研究者との直接の対話による意見交換は、メールやドキュメントを読む以上の効果があり有意義であった。

なお、本共同研究プロジェクトの報告書は2000年春頃に取りまとめることとなっており、当グループで進めている調査研究成果とあわせてその内容を公表する予定である。

ドイツやフランスで研究技術省と教育省が統合されてから数年が経過しています。我が国で「文部科学省」の発足を一年後に控え、先行して同種の改革を行った彼等がその後どのような政策展開を行い、いかなる成果を挙げてきているか興味深いものがあります。筆者らは、文部省の国立教育研究所と共同で海外主要国における「科学技術政策と教育政策の統合」を主題とする調査研究を実施する機会がありました。以下は昨年末に行なったドイツの連邦教育研究省(BMBF)を中心とする調査に基づく知見をまとめたものです。

政策の統合過程は、いくつかの側面からみることができます。まず第1は政策の内容に関してであり、通常科学技術の新領域の展開が先行し教育内容がそれに追随する形をとると考えられていますが、逆の場合もあります。たとえば、学際研究の重要性の認識から出発し、学際性の涵養を理念とする教育カリキュラムの展開が先行し、その結果として具体的な新科学技術領域が誕生してくるような場合です。このような政策展開は90年代に入って、米国のNSFで試みられています。ドイツの場合このようなタイプの他に、たとえば、"QOL"とか"Sustainability"のような新しい政策課題への取り組みに際し、研究と教育の両面を同時に展開することが新たに意図されてきています。

このような試みが可能になったのは、まさに両省の統合の賜物であり、政策課題を統合的に担う部署の設定と、その熟成の結果であると考えられます。そこで、政策の統合過程をみる第2の側面は、政策の形成や実施を担う組織や体制に関わるものです。ドイツの場合は、1994年に連邦レベルでの両省の統合が行われましたが、その契機は大臣の交代にあり、最近の我が国のような本格的な行政改革に基づくものではありません。大臣の交代を契機とする政府組織の「政治的再編」は、ドイツの場合、州レベルでも決して珍しいことではありませんし、またフランスではさらに一般的です。従って、組織変更当初は、政策研究者の間でも、再編によって特段の政策内容の進化があるとは考えていませんでした。事実、再編当初の内部組織は、両省を"重ね合せて貼り合せた"ようなものでした。つまり人事、予算、組織等の管理部門(中央局)はそれぞれ課長2人ずつという"ツートップ体制"であり、また戦略や国際協力を所掌する第1局は対象毎に研究と教育の"双課体制"でした。そして教育を所掌する第2局、第3局と、研究を相当する第4〜6局はこのような混合すらない貼り合せ組織でした。しかしその後定員削減が強力に実施されるにつれ、中央局はほぼ"ワントップ体制"に、また第1局は"単課体制"に集約され、そして、第2〜6局の所掌内容の統合化が進められてきました。局の枠組みは不変ですが、課のレベルでは、教育と研究の両局面を同時に担う統合的担当課が設定されるようになりました。そのような課の数はまだ多くはありませんが、この間BMBF全体で定員の約2割が削減されています。政策の統合化メカニズムを組織過程としてみるならば、定員削減圧力は政策の統合を導くための必須要件であるといえるかもしれません。

第3の側面として、上記のような体制や組織に携わる人の問題があります。ドイツでは職業の専門性が重視されるため、行政官であっても、我が国のようなジェネラリストではなく、それぞれ行政上の固有の専門分野を有しています。従って、研究と教育の間の交流人事はまれで、現在でも課長レベルで1ペア存在しているのみです。しかし、新たに生まれてきた統合的担当分野を担当する課では、両省出身者が混在し、時の経過と共に政策の統合性が深まってきている様子が窺えます。

我が国の行革では、出発時点において、単なる重ねあわせや貼りあわせでない工夫もみえますが、政策内容にまでその効果が反映されるようになるためには、人事交流機会が多い利点を活かして、政策の統合化に継続的に取り組む必要があるでしょう。

さて、ドイツでは社会民主党を中心とする新しい連立政権ができてから、政府組織の改変が更に進められてきました。この過程でBMBFの所掌範囲が純化され、ディシプリン指向でない技術分野、たとえばエネルギー、マルチメディア、中小企業技術等が経済産業省に移管されると共に、戦略形成機能や各省との連携機能が強化されました。そして、昨年夏には、当面の体制が整い、秋から新政策の検討が実質的に始まっています。これらの中で、注目すべき政策をいくつか紹介しましょう。

(1)Forum Bildung(教育フォ−ラム)の設置

ドイツにとっても、教育問題は従来からの重要課題でした。東西統一に伴う制度上の不整合の調整(たとえば、学生の進学年齢が1年ずれている)、欧州統合により推進されつつある国際交流強化の結果顕在化した留学生の"出超"傾向への対策、教育推進体制の分権化と権限委譲の結果生じている不統合の是正のための連携システムの強化、そして教育期間の短縮化や大学教員の活性化等。

このような多様な課題を議論する場として、各セクターの代表者から成る「教育フォーラム」(BMBF

2、州政府6、教育・産業・労働・学生各2、教会1人)を設置し、2001年末を目途に検討を開始しています。主な検討内容は、英語による教育の普及、職業教育の新領域への展開と既存コースの大括り化、大学教員の実績評価と処遇への反映、プロフェッサ−シップの若年化、大学4年制の導入と修士課程の分離等からなっています。

(2)Rat fur Innovation(イノベーション会議)の設置

科学技術戦略を検討する場として「イノベーション会議」の設置を目指し、コール政権で同じ機能を担っていたRFTIを休止しています。「イノベーション会議」の主要な任務は社会参加型のフォーサイトにより科学技術関連政策の方向性や重点分野を定めることにあります。予測に関し同様の方式を追求している英国、フィンランド、オーストリアとの4ケ国間で方式の整備についての意見交換の場を持つと同時に、現在国内各セクターからのヒアリングを行っています。

(3)政策の効率性追求

長期大型研究機関の改変整理や産業化をターゲットとした新構想研究機関caesarの設置、政策のプログラム化等。

* caesarはドイツ連邦政府出資金を基金として運営される新構想研究機関の正式名称でcenter

of advanced european studies and research

(欧州先端領域研究センター)の頭文字をとっている。研究機関としての性格はマックスプランクとフラウンホーファーの中間に位置づけられ、産業化を基本ターゲットとするtriplet(三重対)組織で運営される。5年の時限プロジェクトによりテーマと研究者を交替させる柔構造でもある。

リスク論とは、STS(科学技術社会論)の文脈においては、現代社会が抱えるリスク、たとえばダイオキシン等汚染物質による人体への影響リスク、広域気候変動や酸性雨によるリスク、原子力発電所の事故発生リスク、、、等の評価とコミュニケーションにかかわる議論を指す。ここでは特に、社会的リスク論およびリスクコミュニケーションの特徴について述べる。

これまでリスク評価においては、工学的あるいは自然科学的知見に基づく数量的リスク評価、すなわち許容値や限界値の設定、事故の期待値の計算(確率と度数の積)に主眼が置かれてきた。しかし近年のリスク論の提示する問題は、より社会的側面を強調する。その社会的リスク論の出発点となったのは、ドイツの社会学者U.ベックによって書かれ、チェルノブイリ原発事故に前後して発刊された「危険社会」(法政大学出版局)という書物である。

ここでは、リスクをめぐる社会学理論の構築がめざされ、たとえば産業社会では富の生産・分配の論理が優先されたのに対し、リスク社会ではリスクの生産・分配の論理が優先され、しかも万人に平等に分配されるリスクが議論される。この議論で特に注目したいのは、工学的数量的リスク評価と社会的側面のリスク評価との協同の必要性の指摘である。たとえば、「危険の確定を行う場合、自然科学と人文科学、常識と専門家の合理性、関心と事実というような相互に対立するものが十分な共生関係に育っていない」「環境問題は、自然と技術、経済と医学の案件と見られている。そこには社会的思考が欠落している」という点である。より具体的には、「有害物質含有量という数値や、あるいは人口増加、エネルギー消費、食料品需要、原料不足などにおけるパラメーターの検討に一生懸命没頭し」「社会における権力構造、官僚機構、支配的規範、社会的合理性、被害の社会的文化的意味」の分析が立ち後れている点の指摘である。これは、リスク論は、自然科学リテラシーによる技術的側面だけでなく、社会科学リテラシーの導入も必要である、という指摘である。このような視点には、社会システム的視点が入ってくる。これは、汚染物質によるリスク、事故発生リスクなどの原因を、「〇〇が悪い」という因果関係やババぬきだけで解決してはならないということ、そして死角を生んだシステム全体を見直す必要のあること、が指摘される。このシステム全体というなかには、安全評価への市民参加あるいは安全プログラム作成プロセスの透明性やオープン性といったことも問題にされる。これは工学的リスク評価と独立に議論されるべき問題になろう。

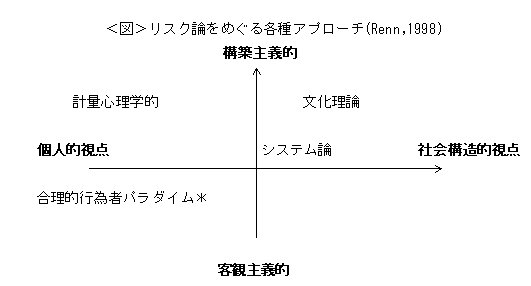

さて、このベックのリスク論の本は旧ソ連の原発事故直後ということもあってベストセラーとなり、欧州で広く読まれた。この本ののち、欧州での社会学的リスク論は飛躍的に発展した。これらの発展を、ドイツのテクノロジーアセスメント研究センター(兼シュトゥットガルト大学環境社会学教授)のO.レン氏は、第14回国際社会学会議(1998年7月、モントリオール)において次のようにコンパクトにまとめている。まず、1)技術的リスク分析(有害性の客観的定義、人体影響出現確率や事故の期待値などの量的モデル)、2)計量的心理分析(個人の主観的判断や嗜好傾向の分析)、3)組織的分析(ゲーム理論を用いた理論化)、4)資源動員論(社会の合理性に基づく資源配分分析)の4つのリスク分析手法を合理的行為者パラダイム(図の*印参照)としてまとめた。これは、これら4つの分析手法が、「個人は合理的に判断して行動する」という仮定のもとに立てられた最適化問題になる傾向が強いためである。これは、「個人的視点」対「社会構造的視点」、「客観主義」対「構築主義(データ取得の際のさまざまな随伴条件を積極的に考慮する)」の2軸で作り上げる4つの象限のうち、{個人X客観}の象限に入るとされる。これら以外に、システム論の応用(不確実性からの議論の出発)、文化理論(文化ごとに相対的な合理性を扱う)などがあり、これらは{構造X構築}の象限に付置される(図参照)。

これほど多様な発展を見せている社会的リスク論であるが、日本においてはまだ研究事例が蓄積されているとはいいがたい状況であるのが惜しまれる。しかし、日本社会学会においても昨年秋の年次大会においてリスク論のシンポジウムが企画されており、また日本独自の「安全学」の試みが村上陽一郎氏を中心に構築されつつある。

このようなリスクをめぐる社会学的視点は、自然科学的合理性とは独立の社会的合理性についての議論の端緒を開くものである。たとえば、STS研究がリスクをめぐる科学技術と社会との間(とくに公共空間)に生じる対立や葛藤の性質を扱う場合の視点として、1)データと統計についての論争、2)推測と確率についての論争、

3)リスク評価の前提条件と定義についての論争

、 4)リスク、コスト、ベネフィットのトレードオフについての論争、

5)リスク、コスト、ベネフィットの分配についての論争、

6)基本的な社会的価値についての論争(von

Interfeldt,D.&Edwards,W.1984)が挙げられているが、このような論争は科学的合理性と社会的合理性の間に発生する論争である。このようにリスク論は今後、科学技術政策とSTSの接点における研究領域として、さらなる発展が望まれている。

平成12年度予算案において、科学技術政策研究所に科学技術動向研究センター(仮称)を、新たに設置することとなりました。センターの設置は平成13年1月を予定しています。なお、センターの設置に伴い、現在の第4調査研究グループは廃止されます。

1.科学技術動向研究センターの目的

重点的な研究資源の配分など効率的な研究開発の推進にあたっては、日本を含む世界の研究開発動向を的確に把握するとともに、研究成果に対する適切な評価を実施することが重要です。このため、ライフサイエンス、医療、情報、地球・環境、材料、エネルギー等の重要研究分野について、研究動向調査分析・評価体制の強化を図り、体系的、戦略的な科学技術政策の企画・立案に資することを目的として、科学技術政策研究所に「科学技術動向研究センター」を設置します。

2.科学技術動向研究センターにおける主な業務

(1)研究分野毎の国内外における研究開発の動向分析(人文・社会科学的な観点からの検討を含む。)

(2)研究分野毎の最適な研究評価手法に関する調査研究

(3)文部科学省による研究開発計画の策定、研究評価の実施等に必要な調査研究

(4)技術動向等に関する調査研究(技術予測調査)

3.科学技術動向研究センターの組織

センターは定員11人で発足する予定にしています。また職員の他、客員研究官(非常勤職員)の登用、産学官の研究者の参画を得るなど、外部の多数の専門家の協力を得つつ調査研究を進めます。センターには、以下の5研究グループを置くこととしています。

○ 総括研究グループ

○ ライフサイエンス・医療研究グループ

○ 情報研究グループ

○ 地球・環境研究グループ

○ エネルギー・材料研究グループ

4.予算案(平成13年1月〜3月)

「分野別科学技術動向調査」として科学技術政策研究所に41百万円(平年度ベースで1.2億円程度を予定)が計上されています。

1.開催日 平成12年3月7日(火),3月8日(水)

2.会場 都市センターホテルコスモスホール(東京都千代田区平河町2-4-1)

(地下鉄永田町(南北線)9番出口より徒歩約3分)

3.開催趣旨

1990年代に入り、欧州諸国をはじめとする世界各国において技術予測に関する関心が高まっており、各国の科学技術政策の立案や技術開発計画の策定のためにデルファイ法などによる技術予測がより広く利用されるようになってきている。このような状況のなか、当研究所、APEC技術予測センターおよび(財)つくば科学万博記念財団の共催で国際コンファレンスを開催するに至った。海外および日本の予測に関する専門家が一同に会して意見交換を行う本コンファレンスの開催により、技術予測活動の新たな展開と一層の発展に資することを期待する。

4.プログラム

本コンファレンスの概要については、次のとおりです。

(1)第1日目3月7日(火)

世界各国の技術予測活動の現状について各国の専門家から、各国における技術予測の目的、手法、政策との関連性などについて講演していただく予定です。

(主な参加予定国)

イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、中国、韓国

(2)第2日目3月8日(水)

以下の内容について、各国の専門家による講演および参加者との意見交換を行う予定です。

① APECやEUなどの専門家による事例紹介および国際レベルでの技術予測に関するプロセスおよび手法

② 新たに技術予測に取り組む国における予測活動の進め方

③ 政策の反映、社会経済的ニーズへの対応等のための新しいアプローチ

5.お問い合わせ

参加費は無料ですので、参加申し込み等のお問い合わせについては、

科学技術庁 科学技術政策研究所

第4調査研究グループ 松久保 雅弘

TEL:03-3581-0605 FAX: 03-3503-3996

まで御連絡下さい。ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

| ・12/20 | Dr.Lee, Dal-Hwan:韓国科学技術政策研究院研究委員 韓国 |