NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE

AND TECHNOLOGY POLICY

|

No.135 2000 1 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

|

| 目次 [Contents] |  |

Ⅰ.特集「2000年を迎えるに当たって」 |

||||

|

Ⅱ.今年の抱負 |

|||||

|

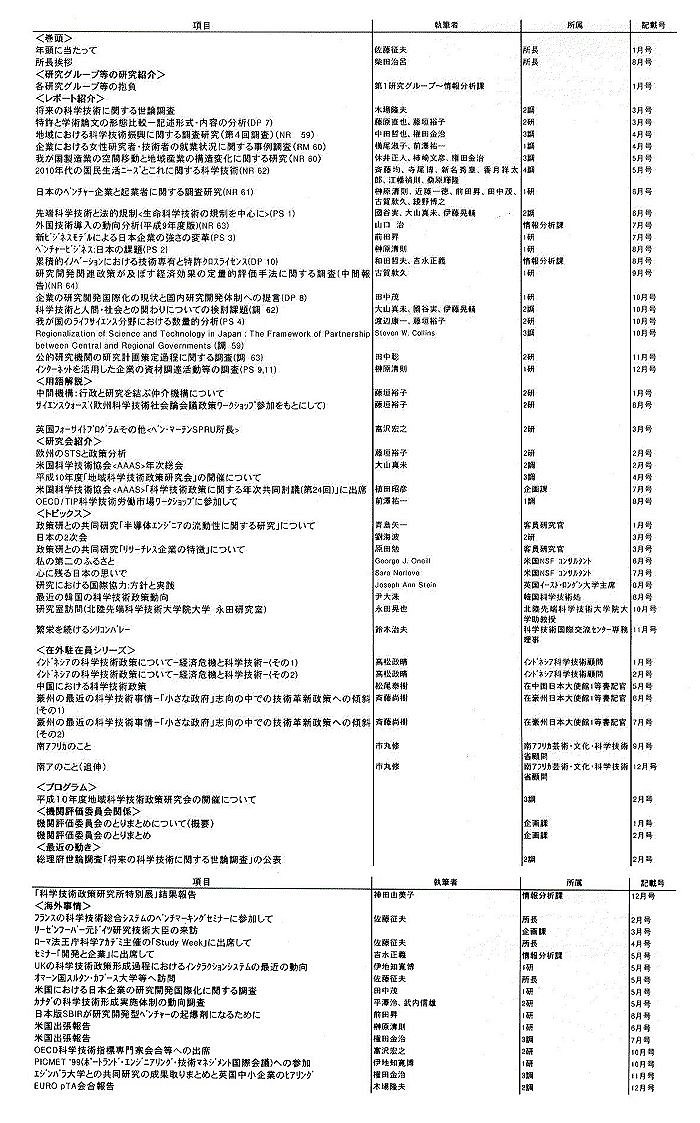

Ⅲ.政策研ニュ−ス(平成11年)のまとめ |

|||||

|

Ⅳ.最近の動き |

2000年という記念すべき新しい年の幕明けに当り、ひとことご挨拶申し上げます。

21世紀のスタートは、厳密には2001年ですが、我々にとっては、2000年という切りのよい年の方がひとつの時代の節目のようにも思われます。新しい世紀の変わり目に立っているような感じで、過去100年の出来事の総括をしてみたくなる誘惑にかられます。

1900年代という100年間は、人類社会にとって何だったのでしょうか。人それぞれ感ずるところが違うでしょうが、ひとつには、この世紀は、社会主義・共産主義の大きな実験の世紀であったように私には思われます。社会の政治、経済体制を人の作った思想によって人為的に構築しようとする壮大な人類史上の実験が行われました。1917年のロシア革命にはじまり、20世紀後半には、第三世界で植民地開放の動きと相まってそのエネルギーは頂点に達しました。しかし、その試みは、人間社会の本質にそぐわないようなところもあって、ソ連の崩壊とともに急速に衰え、歴史の産物になりつつあります。

先進国の中では、2度にわたる世界大戦の結果、ヨーロッパとアメリカの力のバランスが大きく変化しました。イギリス、フランスは17世紀の科学革命を実現させ、歴史の原動力である近代科学、技術の礎を作り、その後数世紀にもわたり、世界の指導者でありましたが、今やアメリカがその役割をとって替わりつつあります。

日本は、第2次大戦前には、欧米以外では唯一先進工業国家の仲間入りを果たし、戦後は、灰じんの中から経済再建を果たし、欧米キャッチアップを実現させ、一時は、JAPAN

as NO.1とまで言われるようになりました。しかし、円高基調が強まり、海外現地生産が市場メカニズムによって行われるようになり、空洞化や産業構造の変化の荒波におそわれ、先行きが定かでなくなっています。

科学技術分野について見ると20世紀に量子力学が成立し、その後の技術進歩により核兵器が大量に生産されるようになり、人類は絶滅の危機に直面するようになりました。トランジスターとコンピューターの発明により、エレクトロニクス革命、情報通信革命が急速に進み、生活の利便性は大きく向上し、時代の流れも加速度的に大きくなってきています。DNAの発見は生物界に革命をもたらし、自然界との調和が危ぶまれはじめ、生命倫理に否が応でも直面せざるを得ず、科学技術の光と影のコントラストがきびしくなりました。

これらの過去100年の慣性のもとで今後100年がどのようになるか、大きな楽しみです。新世紀を前にして、超長期的視野に立って、過去を総括し将来を展望する意気込みがあってもいいのではないかと思います。新しい時代の変わり目に当たって、これまでの枠にとらわれることなく、フレッシュな気持で研究を進めて参りたいと思います。

![]()

第1研究グループでは、これまで「ベンチャービジネス支援政策」、「国立研究所および企業における内なる国際化」、「半導体エンジニアの流動性」、「情報通信技術の知的生産に及ぼす意義」、「研究開発投資の経済効果」、「研究開発と税制」、「大学と産学連携」、広義のイノベーションに関係する「アクター間のインタラクション」の研究など、多岐にわたる調査研究を進めてまいりました。

2000年には、これらの研究を継続展開するとともに、さらに「生産技術面での技術進歩と企業経営」、「民間企業における技術戦略」などを新たなテーマとして加え、従来以上に活発に調査研究を進める予定である。その過程で、政策研内外の幅広い方々と連携し、またその連携をいっそう拡大していく予定でおります。

調査の進め方については、いずれのテーマにおいても、企業や各種研究機関などでの聞き取り調査を重視し、時間を惜しまずフィールドワークを蓄積していきたいと考えております。健全な実態調査に基づく具体的知見の提供こそ、われわれの課題です。

研究成果については、アカデミックな評価に耐えられる研究成果の公表が、メンバー共通の目的でありますが、行政や経営実務に対しても何らかの意味でインパクトを与えることができれば、と希望しています。

来るべき「知識基盤社会」(Knowledge-based

society)へ向けて、月並みだけれど、新たなチャレンジの年にしたいというのが、グループ一同の抱負です。

執筆者は総括主任研究官榊原清則氏(写真1列目中央)です。

政策研究の類型として「理論展開」、「基礎調査」、「課題対応」という3類型が考えられます。2研はシステム論を基礎として、政策形成のための思考の枠組みを理論的に整理すると同時に、課題対応型の政策研究の展開をめざしています。当然のことながら行政機構の内部においても政策担当者が現実の課題に取り組み、その解決のために努力しています。従って課題対応型の研究は、世界の政策研究者との競合の他に、テーマのインパクトの大きさと新鮮さを担保することが求められると共に常に政策担当者との競争にさらされています。特に政策担当者との競争は、政策課題のライフサイクルが一般の政策研究のライフサイクルに比べはるかに短いので、意味のある研究であるためには、課題に対する先見性と研究展開の敏速性が必要となります。

ここ数年、2研で取り組んできたテーマは、科学技術関連政策の戦略的形成組織のあり方、戦略的総合政策の形成手法、ディマンド・サイドからの科学技術関連政策形成のあり方、評価論の枠組みと政策評価のあり方、科学技術関連政策の形成と運営における専門的高度実務者のあり方等であり、この中には現在継続中のテーマも含まれています。

今年は、政策内容の研究に焦点を移し科学技術に関連するsoft-technological

innovationやnon-technological innovationの振興のあり方について詰めてみたいです。我が国の科学技術関連政策担当者達の視野が、ほとんどhard-technological

innovationに限定されている一方で、国際競争におけるコア・コンピテンスの所在が明らかにsoft-やnon-の領域に移動しています。そしてこのこと自体がknowledge-based

societyの到来を意味しています。もはやhard-を中心とした科学技術立国論では国際競争力を維持することはできません。またinnovationの進化と移転可能性や共有性の拡大、つまりinnovationの進歩の度合と参入の容易さや期待される市場の広さとの関係についても注目したいです。これはinnovationのダイナミックスやライフサイクルに関するものであり、われわれはその成果物の属性をspecific,

general, universalの3ステージに分けて捉えております。このようなinnovationのカテゴリーとダイナミックスの両軸から成るマトリックスは、コア・コンピテンスのポートフォリオを考えるうえで有効であり、従って、これにより戦略的政策課題や領域を読み取ることができるのです。

政策研究者の間では、knowledge-based societyの本質に関する理解とその政策形成への含意をめぐって国際的な競争が展開されています。欧州の研究者が多少先行しますが、彼等は必ずしも政策形成担当者との距離が近くはありません。これに対し、米国や中国、そして韓国は両者の相互作用が密で一体性が高くので、NISTEPもそうありたいと願っています。

ところで、NISTEPとほぼ同時期に設立された韓国のSTEPI(科学技術政策研究所)は昨年行われた行革で国務院の直属となり、30名のPh.Dを含む40名の研究者集団に成長し、収集情報の量や質においても極めて充実してきています。このような政策形成機能の進化というnon-technological

innovationに相当する分野における現実的な競争基盤の整備にも努力していきたいです。

執筆者は総括主任研究官平澤冷氏写真1列目中央)です。

「科学技術創造立国」を目指していくためには、それを支える人材の育成が決定的に重要です。当グループでは、このような観点から、科学技術人材の確保・育成に関する様々な調査研究を実施しております。

現在、進行中のテーマとしては、我が国全体(産学官)にわたる研究者・技術者の流動化促進とそのライフサイクルの確立が求められているという観点から、研究者等の流動化促進に係る調査研究を実施しており、近く、とりまとめることとしております。

また、一口に科学技術を支える人材といっても、研究者等の狭い範ちゅうに留まるものではなく、例えば、共同研究に係る諸々の調整等を行うコーディネート人材を確保・育成していくことが益々重要となっており、昨年は、このような観点からの調査研究も実施したところです。本年も、このような観点を含め、科学技術人材の確保・育成に関する調査研究を実施してまいります。

さらに、当グループの重要な活動として、文部省国立教育研究所との共同研究があります。これは、2001年の文部科学省の発足を控え、教育政策及び学術政策と科学技術政策とを一層総合的に推進していく必要があるとの観点から昨年から実施しているもので、具体的には、他の研究グループとも連携しつつ、政策形成と政策評価システムに関する国際0比較研究等を実施しているところです。

「科学技術指標」について

本年は、これまでほぼ3年毎に改訂を行ってきている「科学技術指標」の第4版を公表するという節目の年に当たります。科学技術指標とは、我が国の科学技術活動の状況を定量的に把握し、国際比較等を通じその水準を明らかにしようとするものです。昨年来、丹羽客員総括研究官の助言を得つつ、所を挙げたプロジェクトチームにより作業を実施してきているところであり、なるべく早い時期に公表したいと考えております。

執筆者は上席研究官中田哲也氏(写真1列目左端)です。

ミレニアムという大きな区切りに遭遇し、新たな時代を迎えるのであろうという感慨にとらわれます。それがどのような時代かはわかりませんが。近年の議論の延長上で考えますと、自然科学に深く関係することがらとしては地球環境、資源エネルギー問題、情報産業の発達、ライフサイエンスの進歩などが我々の生活に関わるでしょうし、また、社会的な問題としては人口爆発、世界的な貧富の格差、民族主義的な紛争の問題、先進国で顕著な高齢化社会の到来、教育制度の改革などの20世紀的問題がまだまだしばらくは尾を引くことでしょう。

「科学技術と人間社会の調和」という、きわめて大きな課題を掲げている、当グループとしましても、これからの科学技術、これからの人間社会がどうなっていくのかということを究明していくという自らのミッションの重要性を改めて意識する次第です。

昨年には、調査研究資料No.62『科学技術と人間・社会との関わりについての検討課題』を刊行致しました。科学技術と人間社会という茫漠たる課題の中で、現在STSというような名称でよばれる一群の研究者の皆様がどのようなことを研究しているのかを主として、幅広く識者の論点を整理しました。

とはいえ、これらの問題についての考察はまだ緒についたばかりです。この種の研究は欧米で先行しており、わが国はやや遅れています。当グループでは本年におきましては、科学技術と法的問題についての検討の継続、テクノロジーアセスメントの政策評価についての研究を進めます。それに加えて、コンセンサス会議についての考察、科学技術の公衆理解に関する研究等について研究を行います。

当グループのミッションに対するご要望はますます高まることと思います。難しいミッションではありますが、新たな課題にチャレンジしていきたいと思います。新年にあたり政策研内外の方々にも当グループにご支援、ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。

執筆者は上席研究官木場隆夫氏(写真2列目中央)です。

21世紀へ向かう新しいミレニアムの先駆けの年を迎えて、知識社会の急速な進展が展望されるなかで、科学技術を基盤にした地域が、知の集積地としての重要な役割を従前にも増して担うことが期待されます。したがって地域において今後展開される科学技術は、地域の経済・社会の発展を支え、ひいては国の経済・社会の発展に大きく貢献して行くことが益々切望されます。このためには、地域におけるイノベーションを誘発させるための新しい社会システムに向けた産業・科学技術開発基盤(人材、研究環境、研究・技術開発活動の主体<大学、公設試、民間企業、研究支援財団等>及びそれらの連携・交流)及び情報通信機能等、の的確な整備が不可欠となります。地域に科学技術資源をどのように効果的に集積するか、またそれらの効果的な活用により地域の特性を如何に活かした研究・技術開発を促進していくかが大きな課題であります。

当グループは、権田金治客員総括研究官(東海大学教授)の指導の下に写真の研究官等により地域における科学技術振興に関する実証的調査研究を遂行しており、かつ現在に至るまで、国の地域科学技術振興政策の形成過程並びに実施過程において、また地方公共団体の科学技術振興政策の展開に際して、種々の調査研究成果等を通して多方面にわたり大きく寄与してきたところであります。

この新たな2000年においては、地域における科学技術振興への貢献を目途として、主として以下の調査研究課題の下に地域科学技術の発展過程の解明に取組んで行きたいです。

○ 地域における科学技術振興に関する調査研究(第5回調査)(平成11年度決算額ベース)

○ 地域における科学技術資源指標策定に関する調査研究(平成8年度調査の更新・改良)

○ 地域における科学技術振興施策の構造的変遷等に関する調査研究

○ 研究開発型中小企業の立地条件等に関する調査研究

○ 我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究(工業統計産業分類3桁)

○ 地域科学技術政策研究国際ワークショップ(RESTPOR

2000)の開催

執筆者は総括上席研究官渡辺俊彦氏(写真1列目左端)です。

わが国の技術予測調査は1970年に開始されました。この第1回技術予測調査の調査期間は2000年までの30年間でありました。今年は、このように第1回調査の対象期間の最後の年にあたるという区切りの年であります。昨年開始した第7回技術予測調査においては、本年デルファイ法による2回のアンケート調査を行う予定となっております。これらの結果は2000年の早い時期にとりまとめ、政策検討の資料として提供していく方針です。また、これら従来通りの予測調査に加えて、科学技術に対するニーズからの分析、技術予測結果と将来の社会展望を踏まえた科学技術シナリオの検討、国内外の専門家による国際アンケート調査等の新しい試みの検討等も進め調査の幅を広げていく考えです。

その他の技術予測関連の活動としては、今年3月東京においてAPEC技術予測センターと共同で技術予測に関する国際コンファレンスを開催し、APEC諸国及び欧州諸国と技術予測の現状、今後のあり方等について発表、意見交換等を行う計画であります。

科学技術動向調査においては、現在、ケーススタディとして、「加速器科学」を対象とした先端動向調査を実施しております。加速器科学は、基礎科学のみならず、材料科学、生命科学や医療利用など多くの分野に幅広く拡がりつつあり、今後の発展が期待されています。その方向などをさぐるため、加速器の基盤技術の動向、新しい原理などによる先進小型加速器の研究開発動向、及び加速器ビームと先進小型加速器に関するユーザーのニーズ調査を実施してきており、今年は報告書をとりまとめる予定です。

世紀の変わり目に当たり、政府においてもミレニアムプロジェクトの着手をはじめ様々な新しい施策が求められ、また実施されるようになってきています。このような状況の下で長期的な科学技術動向の把握は一層の重要性を持つものと考えられ、当グループとしてもこれまで以上の成果が出せるように鋭意努力していく所存であります。

執筆者は特別研究員松久保雅弘氏(写真2列目右端)です。

21世紀を控え、我が国においては国際競争の激化、少子高齢化社会の到来など、科学技術によって解決すべき課題はますます増大することが予想されています。

科学技術政策研究は科学技術をよりいっそう効果的、効率的に推進していくための基礎基盤となるものであり、本分野の我が国の中核的研究機関である当研究所が果たすべき役割は今後ますます大きくなるものと考えております。

企画課においては、当研究所が期待される使命を確実に果たしていくため、調査研究部門がその持てる資源を最大限に発揮できるための環境づくり、行政庁を含む外部の機関や研究者などとのコーディネーターとしての役割などを果たせるよう引き続き努力したいと考えております。

また当研究所の成果物の情報発信を含む広報活動を積極的に行い、科学技術政策研究について多くの方々の幅広い理解が得られるよう取り組むことにしています。

執筆者は竹下貴之氏(写真2列目中央)です。

今年は、1年後の2001年1月に省庁再編を控えその準備のためにあわただしい1年になることが予想されます。

すなわち、12年度は年度の途中で科学技術庁から文部科学省になるため当研究所の予算は科学技術庁予算9ヶ月、文部科学省予算3ヶ月ということになります。また、再編に伴い庁舎の移転計画もあり、その準備も進める必要があります。このように新しい体制に向け、大きく変貌をとげようとしている当研究所がより一層の効率的運営、一層の研究成果があげられるよう総務課としても最大限の努力をしていきたいと考えております。

執筆者は太田政孝氏(写真2列目右から2番目)です。

今や、コンピュータを抜きにして、情報処理や情報通信を語れない時代となり、今後この傾向が一層強まることが予想されます。インターネットなどの通信網を介して、瞬時に国境を越え、地球規模での情報伝達が可能な時代が到来しました。こうした情報処理や情報通信を取り巻く社会背景の一大変革期の中、「電子政府」構想などに見られるように、国の施策においても、コンピュータシステムの果たす役割は、より一層重要なものになると考えられます。

20世紀においては、多種多様な電子的情報媒体の技術革新が、急速に進展しましたが、2001年から始まる新たな世紀は、多様な電子的情報媒体が、紙と同等の公的情報媒体として、その地位を確立していく時代を迎えることになるでしょう。しかし、近代社会の制度や組織は、「紙」が情報記録・情報伝達における、最も信頼性のある媒体であることを前提として、数千年の歴史を経て作り上げられてきたものです。電子的情報媒体が、長い歴史の中で醸成されてきた社会制度の中に定着していくために、これから幾多の困難を克服しなければならない時代とも言えるでしょう。

情報分析課は、これまで推進してきた技術貿易といった調査研究業務に加え、当研究所のコンピュータシステムの設計や運用管理業務を行っております。科学技術政策研究を行う国の機関にあって、その調査研究活動を側面から支援するための、より高度な調査研究基盤の整備が、今後、情報分析課の更に重要な役割の一つになると考えられます。この役割を積極的に果たし、より高度な調査研究活動基盤の整備に取組むことはもとより、前述の「電子政府」構想など、国の施策の一翼を担えるよう精進すると共に、国の研究機関における、これからの情報システムのあるべき姿を模索していきたいと考えております。

執筆者は石黒裕康氏(写真2列目左端)です。

![]()

![]()

| ・11/12,13 | Dr. Terje Gronning:Senior Research Fellow,

Education in Society, Science and Technology(ESST),

Faculty of Social Sciences, University of Oslo ノルウェー |

| ・11/12 | Mr. Olivier Postel-Vinay:La Recherche誌編集長 フランス |

| ・11/16 | Mr. Sang-Sik Kang: Director of R&D Management

Division,韓国科学技術処 韓国 |

| ・11/22 | Mr. Keith Pavitt:R M Phillips Professor

of Science and Technology Policy, SPRU, University of Sussex英国 |

| ・11/11 | 「New Mechanisms for Governments Support

of Industrial R&D 」 Dr. David Gann Professor, SPRU(Science and Technology Policy Research),University of Sussex英国 |

| ・11/17 | 「Program Organizational Discontinuity in

U.S. and Japanese High Technology Sector」 Dr. Robert Cole The University of California, Berkley Haas School of Business Director of Management of Technology 米国 |

梅の花がほころび2000年の節目を迎えることとなりました。読者の皆さまはいかがお迎えでしょうか。記念すべき新年に当たり研究グループ・研究調査グループ及び研究支援各課の新年の抱負を特集いたしました。香り高い成果の生産に努めて参りたいと思っております。

記念として「政策研ニュース」の看板である題字のデザインを新たにしました。(Y)