|

| No.121 1998 11 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

|

| 目次 [Contents] |  |

Ⅰ.レポ−ト紹介 日本の技術輸出の実態 情報分析課 |

|

Ⅱ.トピックス マレ−シアの科学技術政策 マレ−シア科学技術環境省顧問 松崎忠男 |

|

|

Ⅲ.海外事情 フィンランド海外貿易協会98年次総会出席 客員総括研究官 権田金治 |

|

|

Ⅳ.最近の動き |

|

本調査は、技術輸出の実態を把握し、我が国の技術貿易の特徴を明らかにすることを目的として、民間企業に対してアンケート調査を行い、平成8年度(平成8年4月1日〜平成9年3月31日)に実施された技術輸出の内容を取りまとめたものである。(対象企業:資本金10億円以上)

平成8年度における特徴的事項をいくつか挙げると、

<新規技術輸出状況>

新規の技術輸出を実施した企業数は260社(アンケート回答企業 1,107社)、契約件数は842件であり、前年度に比べて増加している。

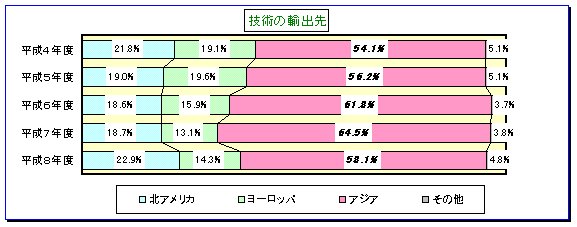

<ゾーン別、国別輸出状況>

ゾーン別にみると、アジアについては、件数は、ほぼ同数であるが、比率については前年度に比べ、減少に転じ、全体の約6割(58.1%)に留まっている。

また、国別にみると、米国が1位であり、件数、比率とも大幅に増加(20.5%)しており、中国については、件数・比率とも、初めて減少(11.0%)に転じ、中国への技術輸出が一段落したことを示している。

<輸出された技術内容の状況>

輸送用機械に関する技術は、1位であるものの、件数、比率とも前年度に比べて減少に転じている。一方、鉄鋼に関する技術は、件数・比率とも大幅に増加し、2位に上昇している。

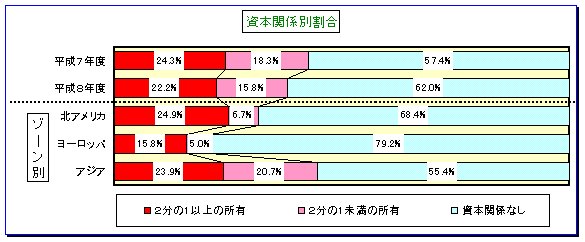

<資本関係別輸出状況>

アジアでは資本関係のある企業への技術輸出は、前年度より減少したものの、約半数(44.6%)を占めている。

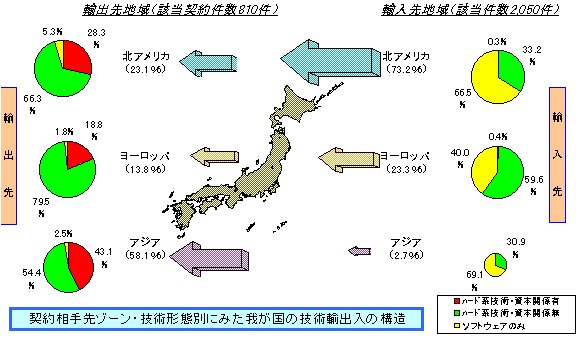

<技術輸出入の構造比較>

「外国技術導入の動向分析(平成8年度)」の結果と合わせて輸出入を比較すると、米国から、ソフトウエアを中心とする技術を導入し、アジアに対して、資本関係を伴ったハード技術を輸出する非対称な技術貿易構造となっている。

はじめに

96年12月より、JICAの個別専門家としてマレーシア科学技術環境省に派遣されています。80年代中頃から年率8〜9%の高度成長を続けてきたマレーシア経済は昨年来大きく後退し、最近ではこれに政治的混乱も加わり、「発展途上国の優等生」から一転して先行きを危ぶまれるような状況になっている。本稿では、マレーシア科学技術政策及びその抱える問題点について紹介する。

1.体制

マレーシアの科学技術行政の中核的機関は、科学技術環境省(Ministry

of Science, Technology and the Environment:

MOSTE)である。科学技術全般にわたる政策の企画、立案、実施、調整を担当しており、内局に科学技術部、国際部、科学技術情報センター(MASTIC)、国立サイエンスセンター(NSC)など10部局、外局に環境局(DOE)、原子力技術研究所(MINT)など7機関を擁している。

科学技術に関係の深いところとしてはそのほか教育省、一次産業省、農業省、通商産業省等があり、それぞれ付属の研究所等での研究開発、民間への技術移転、特許、人材育成など関連業務が行われている。大学についてはごく最近まで国立大学が8校あるに過ぎなかったが、人材育成強化が急がれるなか、国内主要企業が私立大学を設立したり、海外の大学が分校をマレーシア国内に設立したりする動きが顕著になっている。

また、日本の科学技術会議に似た組織として国家科学研究開発会議(NCSRD)がある。首相府長官を議長に、関係省庁の次官、大学や政府研究機関の長、産業界の代表等から成り、科学技術環境省が事務局を務めている。科学技術政策に関して政府に助言することを基本的な任務としているが、日本のように答申に基づき基本計画が策定されるわけではなく、実質的には後述する重点分野研究強化計画(IRPA)の審査委員会としての機能が中心となっている。

2.現状

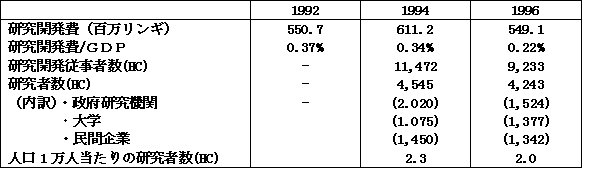

主要な科学技術指標は次のとおり。

研究費は約5.5億リンギ(約170億円)、研究者数約4,200人と極めて規模が小さい。96年に減少しているのは、第7次5カ年計画の初年度に当たることもあり政府機関や大学への研究開発費の支出配分に遅延があったことなどがかなり影響しているものと考えられているが、研究開発費/GDP比率をできるだけ早期に1%程度に引き上げ、また2000年までに人口1万人当たり10人の研究者数の実現を目指すとする政府の目標とはかけ離れてしまっている。一方、研究成果についてみると、例えば特許では90〜94年の間にマレーシア人による特許申請は全体の6%に過ぎず、米国(35%)、日本(19%)など先進国が全体の80%以上を占めており、また、成立件数で見るとその比率はさらに下がりわずか2%を占めるに過ぎない。

主な科学技術振興制度は次のとおり。

①重点分野研究強化計画(IRPA)

これは、科学技術環境省が政府研究機関、大学の研究者を中心に配分しているグラントで、日本でいうとほぼ科学研究費補助金に相当するものと言えよう。マレーシアには日本の研究員当積算庁費や教官当積算校費のような制度はなく、個々の研究者にとって本経費が研究費の中心を成している(97年度実績:1,876件に1億4,627万リンギを配分)。

②科学技術人材開発基金(HRD)

昨年、科学技術系人材の抜本的な強化を図るため科学技術人材開発基金(HRD)が設けられ、ポスドクの海外派遣、修士号取得者への奨学金、技能者の研修等様々な強化策が行われている。第7次5カ年計画中に3億リンギ(約90億円)を予定しているが、応募が少なく、応募資格を緩和するとともにその普及に努めている。

③中小企業技術育成策

中小企業の技術育成策としては、企業家開発省、通商産業省、科学技術環境省が中心になり研究開発投資、研究成果の実用化、ハイテク機器の購入等に対して様々な補助がなされている。また、企業家開発省ではベンダー・ディベロップメント・プログラム(VDP)という制度を運用している。これは大企業と中小企業との下請関係を政府指導のもと積極的に構築するために、大企業がアンカー企業となり、中小企業の中から発掘した新たなベンダーから優先的に部品の供給を受けるとともに、その会社の設備、製品開発等に対する優遇貸付、技術指導等を行うもので、日系主要メーカーの多くもアンカー企業になっている。また、96年には、通商産業省がこれと類似の工業リンケージプログラム(ILP)を発足させている。

④研究投資優遇税制

事業会社が行う研究開発に対して10年以内に生じた資本的支出の50%の税額控除、研究開発会社に対して5年間の法人税免除、研究目的の建造物、機械設備等に係る税に対する各種優遇措置が設けられている。

また、ハイテク産業に対する優遇措置として、一定要件を満たす企業に対して5年間法人税が無税となるパイオニアステータスあるいは5年以内の資本支出の60%について投資税額控除を与える制度がある。

まつざき ただお

平成8年12月から現職

8月24日から28日にかけて、ヘルシンキで開催されたフィンランド海外貿易協会98年次総会(グローブネット98)に出席し、基調講演を行った。フィンランド海外貿易協会(FFTA)は、世界の62箇所に事務所を持ち、フィンランド貿易工業省の翼下に設立された準政府団体で、フィンランド製品の輸出と工業振興に重要な役割を果たしている。同協会は、年に1度、世界62箇所に所在する事務所の職員を集め、フィンランド企業のビジネスマンと共に年次総会を開催している。年次総会では、毎年カスタマー・セミナーが開催され、専門家を世界から招聘して講演会を開催している。今年度(98年度)のセミナーは総会2日目に開催され、テーマは「アジアの将来への挑戦のための信頼と現実」(Beliefs and Reality in the Challenging Asian Future)であった。基調講演は、日本から筆者と米国からAsian Strategies Group社長 David Gries氏の2名が行った。セミナー参加者は約500名であった。

年次総会そのものは、5日間にわたり開催されたが、5日間を通してのハイライトは、2日目のグローバル・ヴィジョン・コンファレンスであった。午前中は地元フィンランドのエクセレント・カンパニー3社から、国際事業展開の成功事例の報告がなされた。最初の事例では、大気環境計測機器開発・販売会社で日本にも販売・サービス拠点を持つ企業が特殊な自社開発技術により世界の市場を制覇している例の報告であった。同社は、特に顧客の特殊なニーズに合わせて新製品を開発・提供するノウハウを蓄積しており、汎用製品は造っていない。また売り上げの20%以上を研究開発費に投資しており、特殊な技術の蓄積とサービス・ノウハウが国際競争力の源泉になっている。2番目の事例は、女性用皮靴及び皮製品を製造販売しているフィンランド国内最大の企業からの報告であり、労働集約型伝統地場産業が国際事業展開を行って成功している事例の紹介であった。この種の産業が国際展開して行くためには、一般にブランドがものを言うが、事例ではデザイン開発の国際連携(イタリアとの連携)のもとで、市場のセグメンテーションにより、決して高級品ではないが、準高級品市場を狙った製品を開発して成功している例として報告があった。製品の輸出先はほとんどがロシアであり、ヨーロッパやアジアは同社の輸出対象となっていない。しかしながら、フィンランドとロシアとの長い歴史的な関係を考慮すれば、ロシアがフィンランドにとって将来の有望輸出市場として期待されていることは明らかであり、そのための事業展開の成功事例が報告されたことの意味は大きい。最後は、コンピュータ・ソフトの開発・販売を行っているベンチャー企業からの成功事例報告で、多国籍の従業員から構成されるソフト開発が事業を国際展開して行く上で如何に有利かが強調されていた。特に、フィンランド人の語学力は非凡なものがあり、英語は勿論のこと、ほとんどの人が3カ国語以上を使いこなせるのは大きな国際比較優位になっている。

午後は基調講演が行われた。まず、米国のDavid Gries氏から、「アジアの将来;そのリスクと再生」と題された講演が行われた。同氏の長年にわたるCIA等の米国政府機関内の職員としての経験から、特に、中国、インドネシア、韓国、そして日本等の政治・経済状況に関して、最近の動向分析と評価が行われた。開会に先立ち、主催者を代表してFFTAの会長のヘルケーネン氏から挨拶があった際に、同氏は今年度のセミナーの目的として、いわゆる「アジア問題」が挙げられた背景について触れ、特に混迷するアジアの政治・経済状況についてFFTAとして強い関心があることが強調された。Gries氏の講演はその要請に沿うものであったが、同氏の講演に対し、フロアからは日本の経済状況をどう評価しているかとの質問が出されたが、同氏は日本の産業のパフォーマンスは相変わらず高いことを指摘した上で、今後も国際競争力は維持されていくであろうとのコメントを述べたが、日本の金融問題には触れなかった。

このような雰囲気の中で、筆者の講演に移ったが、Gries氏の講演内容と筆者が準備してきた内容とが余りにもかけ離れていたために、講演の開始の口辺の斬り方に苦労した。ただ、午前中の事例報告に当方の講演内容と共通するものが多々あったため、それらを踏まえて、「テクノロジー・パワー・ハウスとしての日本の科学技術政策」について約1時間の講演を行った。内容は、特に日本の産業の国境を超えた空間移動の現実を紹介しつつ、産業の集積効果と知的創造のメカニズムを解析し、新しい科学技術政策のあり方について講演した。質問では、日本は何故研究・技術開発のパフォーマンスがそれほど高いのか、民間企業の研究開発に政府はどんな支援をしているのかといった質問が多かった。

午前中のセミナー時には参加者の数が少なかったので、この程度なら話し易いと楽観していたら、午後のセミナーの時には聴衆の数が急速に増え、その数は500人を超える人数になった上に、科学技術に関する聴衆のレベルや関心も高く、専門家の集まりとして極めて充実したセミナーであった。会議後、会場を移して貿易工業省の大臣によるレセプションが開催されたが、現地大使館からの参加もあり、日本の存在を印象づける会議であった。

○ 国際コンファレンス

| ・10/8-9 | 科学技術政策政策研究所10周年記念国際コンファレンス |

○ 機関評価委員会

| ・10/21 | 第5回機関評価委員会 |

○ 海外出張

| ・10/19-24 | 権田客員総括研究官(オーストラリア) |

○ 講演会

| ・10/12 | 「最近のデンマーク技術評価局の活動とコンセンサス会議比較」 Lars Klyver デンマーク技術評価局事務局長 |

| ・10/16 | 「三菱電機の半導体技術者のキャリアパスについて」 渡壁弥一郎 三菱電機(株)半導体事業本部半導体業務統括部業務部 技術マネ-ジャ- |

| ・10/22 | 「企業における高等教育とイノベーション」 Dr.Marc Maurice LEST顧問 |

| ・11/4 | 「Emergence of New Interdiciplinary Science」 Dr. Eva Maria Ruhnau(ミュンヘンルードヴィック・マキシミリアム大学人文科学センター理事) 情報社会から知識社会への変化に関連した学際的研究及びその応用、特に日本の「場」の概念とドイツの「Syntopy」の概念との比 較研究を行った。「場」の研究における中心課題である「時間」の概念について物理学における時間の考え方と、近年の研究成果に基づく、 人間の脳で知覚される時間についてレベルの高い講演が行われた。(表紙写真) ルーナウ博士は、科学技術庁の「科学技術関係外国人研究者招聘制度」により本年10月6日〜11月15日の間当研究所に滞在した。 |

当研究所ではこれまで科学技術政策研究の国際ネットワークとして世界の各科学技術政策研究機関等と研究協力を実施している。この度表紙に登場しているルーナウ博士の来所を機に本年11月に、ドイツのミュンヘンLudwig-Maximilians

大学との間で協力実施に係わる覚書を結んだ。これにより、科学技術と人間・社会との関係をこれまで以上に幅広くとらえて研究協力を推進することとなる。

科学技術庁からの派遣職員に依頼して、今月からアジアの科学技術特集を初めた。激動するアジアにあって、いかに科学技術行政に取り組んでいるかについての報告であり、まず本年11月のAPECの開催地であるマレイシアからお伝えします。

「地域科学技術政策研究(RESTPOR)」国際会議が、アメリカ(カリフォルニア州)で今月末(1998年11月)に開催される予定である。前回は、EUの主催によりベルギーで一昨年に開催されましたが、今回で4回目となります。これは、当研究所において端を発したイニシアチブの成功例であり、グローバルの時代にふさわしく研究成果が実りつつある。さらに、大きく育つことが期待される。

次号でこの国際会議(RESTPOR '98)の概要を紹介したい。(Y)