| No.115 1998 5 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

| 目次 [Contents] |

| レポート紹介 Highlight of the New Report |

| 研究会等紹介 Research Meeting | |

| 海外事情 Oversea's Infomation | |

| トピックス Topics | |

| コラム Column | |

| 最近の動き Current Topics |

Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report

第2研究グループ 舘 和夫

1. はじめに

本資料は、研究評価の理論的な研究の一環として取り組んできた海外の研究評価実態把握のうち、英国の研究評価、特に公的研究助成に関わる研究評価について文献調査及びインタビュー調査を基にまとめたものである。

英国の研究評価の歴史は古く、王立協会では4世紀も前からピアレビュー(専門家同僚による審査)が行われてきた。しかしながら、研究評価が科学技術の政策手法として本格的に取り入れられるようになったのは1980年代に入ってからである。例えば、1986年に大学の一般研究費(研究職員の給与、研究施設費、等)の配分に初めて公的機関による学科単位の格付けが導入され、又、1987年には内閣府に科学技術評価室が設置(1989年廃止)され、「研究開発評価」と題した案内書が作成されるとともに各省庁が行う研究開発業務への評価の定着が図られた。

英国政府が毎年作成する科学・工学・技術統計によれば、政府が支出した1995/96年度の民生分野の科学技術経費総額は約38億ポンド(7,600億円(1ポンド=200円換算))であり、その約3分の2にあたる23億ポンド(4,600億円)は政府が研究会議(Research Councils)と高等教育資金協議会(Higher Education Funding Councils (HEFCs))を通じて科学・工学基盤の維持・向上のために支出したものである。これらの資金は、主に大学(含 カレッジ)及び研究会議が所轄する研究所・調査所の研究開発費として使用された。HEFCsは大学への一般研究費の配分に前述のとおり大学の研究評価(Research Assessment Exercise (RAE))を採用しており、これまでに、86年、89年、92年、そして96年と4回のRAEが実施された。また、研究会議は大学や所轄の研究機関等に対して公募提案型の研究費助成を行っている。

このような英国事情を踏まえ、公的研究助成機関である研究会議及びHEFCの訪問調査に研究評価の専門家へのインタビューを重ね合わせることで、研究助成を行う公的機関の評価方法のみならず、その方法を支える英国の科学技術政策背景まで掘り下げて調査を行い、総合的に研究評価を捉えることを試みた。

2.英国の研究評価を支えるキーワード

英国の評価関連の文献によく引用される言葉に"Value for Money"(投資に見合う価値)というのがある。これは日常の買い物などに使われる言葉であるが、これが1980年代のサッチャー政権の時に行政全体のサービス向上のために用いられるようになった。このキーワードは、納税者等のステークホールダーに対して投資を行っている業務内容の経済性、効果、及び効率性を説明すること、いわゆる説明責任(accountability)でもある。現在も、英国の会計検査院が行う各省庁の行政サービスの評価や研究会議自身が行う効果、効率性の監査はこのキーワードによる。また、このキーワードが英国の研究評価に用いられているということは、逆に言えば研究助成や研究契約といった資金の流れの中で評価が行われていることを意味している。

研究評価を支えるもう一つのキーワードが"the policy of Selectivity"(重点化策)である。この重点化策は、当初、1960年代の旧科学研究会議の研究資金の選択的配分方策「特定の研究分野又は特定の研究所や研究部に資金を集中させる」であったが、これが発展して、英国の大学の一般研究費の傾斜配分や研究会議のdirected モードの研究助成の創設につながった。英国の研究評価は、このような重点化策のボトムアップ的な展開の中で政策決定手段として発展してきた。

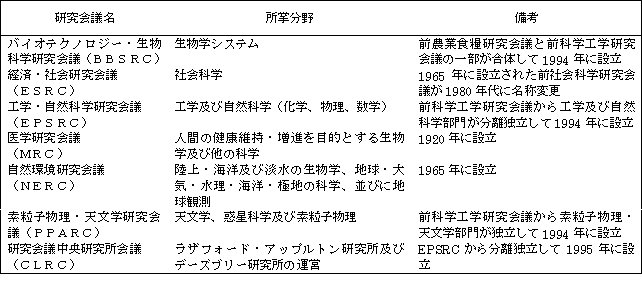

3. 研究会議と評価

表2 研究助成階層と評価

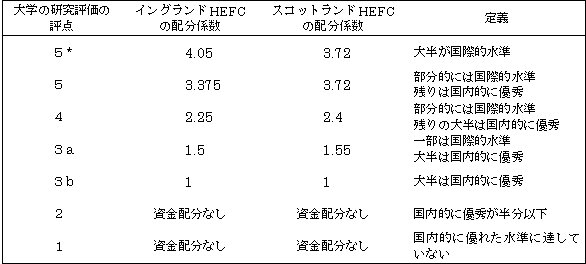

4.大学の研究評価

表3 大学の研究評価(RAE96)の評点と配分係数の関係

(原典「Barker B., University Research in the UK and the 1996 Research Assessment Exercise」)

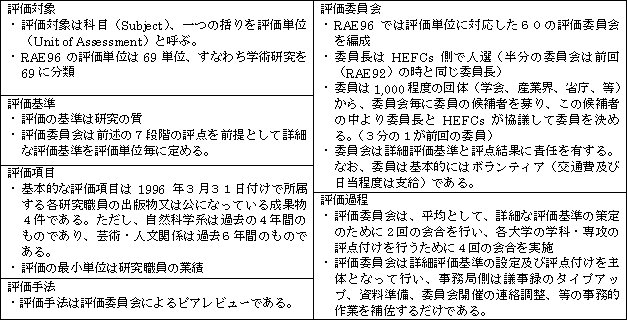

表4 RAE96の評価方法

表5 評点結果の例(「1996 Research Assessment Exercise: The Outcome」より)

| 研究機関 | 1996年の評点 | 研究職員の割合* | 研究職員の数 (フルタイム換算) |

| University of Cambridge | 5 | A | 19.0 |

| De Montfort University | 3b | A | 1.0 |

| University of Durham | 5 | C | 6.0 |

| University of Hull | 4 | B | 10.3 |

| University of Leeds | 4 | C | 9.0 |

| Manchester Metropolitan University | 2 | A | 1.0 |

| School of Oriental and African Studies | 4 | B | 33.0 |

| University of Oxford | 5* | C | 14.3 |

| University of Sheffield | 3a | B | 18.0 |

| University of Westminster | 3a | D | 1.0 |

| University of Edinburgh | 4 | B | 6.0 |

| University of Stirling | 3a | A | 5.3 |

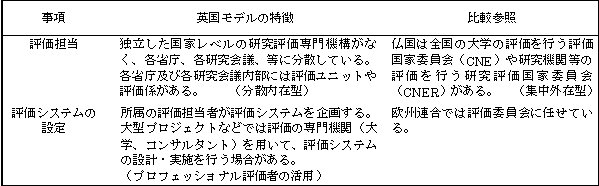

5. まとめ

表6 研究評価の英国モデル

第2研究グループ 新井英彦

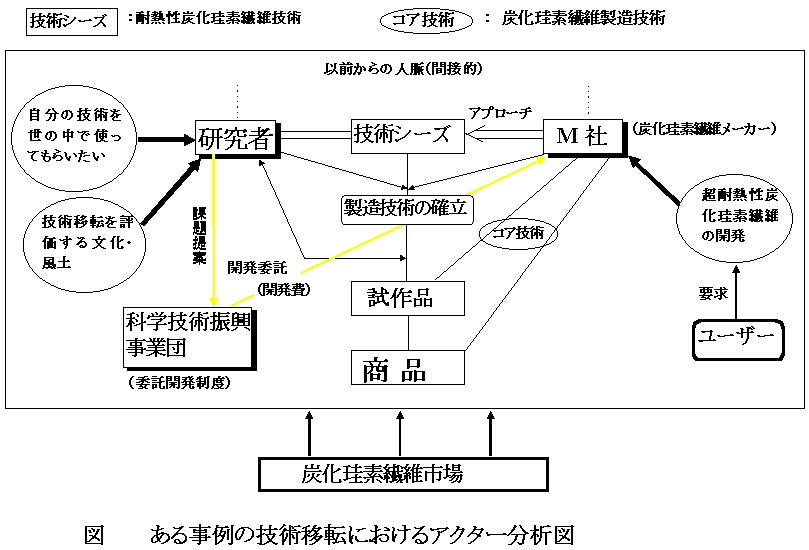

1.研究の目的現在、大学などから企業への技術移転拡大に各方面から大きな期待が寄せられている。本研究では、その技術移転成功事例における研究者や企業の開発担当者などのアクターの働きやそのインセンティブを分析し、技術移転拡大条件を探る新しい視点の導入を試みた。

2.研究の枠組み

大学などの研究者、企業の開発担当者、技術移転支援機関などの実在するアクターとその連関を分析の中心に据え、特許制度などの制度的装置やアクターが活躍するプラットフォームとしての「場」、さらにはそこで授受される「現場情報」等の「強い知識」等の位置づけについて分析する。対象としては、平成7年1月〜平成9年4月までの工業系新聞3紙の記事の中から、大学から企業への技術移転に関する事例10件、および国立研究所と特殊法人からの技術移転各2件を選び、研究者および企業の開発担当者の両者に対する聴き取り調査を行った。合計14事例の内、1事例を除いて他はすべてプロダクトイノベーションに分類されるものであった。典型的な事例のアクター分析図を図に示す。

3.技術移転のアクター分析の概要

4.まとめ

このように大学等の研究者や企業の開発担当者の多様なインセンティブに基づく活動を通じ技術移転が実現している。大学の評価制度や特許制度など、改善を要する多くの課題と共に、このような多様性を生かす制度や仕組みに関し、最後にいくつかの前駆的提言を行った。

研究開発に関する民間資金動向及び活用方策に関する懇談会について

民間資金動向調査検討チーム

1.目的

国が行う研究開発活動については、一層の活性化が必要との観点から国立試験研究機関、国立大学を中心として多額の研究開発資金が投入され、効果を上げている。ただし、社会の技術ニーズの把握や新しい技術シーズを発掘する上で、産官学間の連携は、必要であり、現在、政府の関係機関では、産官学連携の制度に関する検討が行われている。このような認識に立ち、当研究所では、「研究開発に関する民間資金動向及び活用方策に関する調査研究」が行われることになり、民間企業が研究開発活動を外注化(アウトソーシング)している実態について海外と国内、業種別などの実態を把握し、産官学連携の誘因と障害がある場合には、その要因を明らかにすることを狙いとしている。

2.これまでの経過

本調査研究については、関係省庁の出している統計を元に、民間企業の研究開発アウトソーシングについての客観データを収集するととともに、産官学連携に関する文献等の資基礎資料を収集と整理を行っている。さらに、有識者から成る懇談会等を開催し、産官学連携に関する総合的な討論を行っている。なお、本調査研究を行うにあたって、平成9年11月に、所内の横断的な組織である「民間資金動向調査検討チーム」が、発足し、このチームが中心となり、これまで作業が進められている。

現在のところ、懇談会の開催については、産業界、大学、国立試験研究機関等の産官学連携に関して知見のある有識者からなる「研究開発に関する民間資金動向及び活用方策に関する懇談会」を、平成9年12月〜平成10年4月までに計4回開催し、民間企業の研究開発アウトソーシングに関する実態とその問題点を集約した。なお、本懇談会には、科学技術庁及び当研究所の関係者も出席し、幅広い討論が行われた。

本懇談会においてこれまで出された主な意見としては、

3.今後の進め方

今後の本調査研究につぃては、必要に応じて懇談会を開催するとともに、関係者に対するインタビュー調査等を行い、産官学連携の現状と課題について整理していく予定。

(参考)

「研究開発に関する民間資金動向及び活用方策に関する懇談会」の経緯

| ㈱ 東芝 | 研究開発センター特別室 | 亀岡秋男技監 |

| ㈱ 長銀総合研究所 | 産業調査第2部 | 安部忠彦主任研究員 |

| ソニー㈱ | カードシステム事業室 | 前田昇室長 |

| ㈱ 東レ経営研究所 | 原陽一郎研究主幹 | |

| 松下電器産業㈱ | 経営企画室 | 松田俊介技監 |

| 山之内製薬㈱ | ライセンス部 | 高山誠課長 |

| 日本IBM㈱ | 開発製造・人事担当 | 徳久雄一部長 |

| 新日本製鐵㈱ | 技術開発企画部 | 兵藤宏二グループリーダー |

| トヨタ自動車㈱ | 渉外部第1渉外室 | 伊藤直人室長 |

| 広報部総括グループ | 佐藤憲明係長 | |

| 三菱商事㈱ | 小島順彦常務取締役 | |

| 企画部技術室 | 田村栄作室長 | |

| トヨタ自動車㈱ | 広報部総括グループ | 佐藤憲明係長 |

| 科学技術庁 | 無機材質研究所管理部 | 増田勝彦部長 |

| ㈱ 経営技術機構 | 木村勝三郎代表取締役 | |

| 慶応大学大学院 | 経営管理研究科 | 奥村昭博教授 |

○ 海外出張報告

「科学技術情報の自己組織化」プロジェクト会議参加発表と打ち合わせ

第2研究グループ 藤垣裕子

1998年3月24日から30日までドイツのビーレフェルト大学で行われた「科学技術情報の自己組織化」に関するプロジェクト会議に参加した様子を報告する。

まずこのプロジェクトの概要を述べる。EUの第12総局(科学技術政策関連)のもとにRTD(Research and Technology Development)第4次Framework Programme(1994-1998)という20の研究プログラムが存在しており、TSER(Targeted Socio-Economic Research)はそのプログラムの1つである。科学技術政策評価、科学技術教育、科学技術の社会への影響、欧州の社会的統合に関する研究、などの社会学経済学を対象とした研究に対して予算が配分される。本プロジェクトSOEIS「The Self-Organization of the European Information Society」は、上記TSERのプログラムのなかで500,000ECU(約6、300万円)の研究助成を受けて1997年12月より正式に発足した。欧州内6つの大学:アムステルダム大学(オランダ)、ビーレフェルト大学(ドイツ)、サリー大学(イギリス)、ローマ大学(イタリア)、チューリヒ大学(スイス)、テラス大学(ギリシャ)の共同研究である。事務局をつとめるアムステルダム大学Science & Technology Dynamics学科には、EASST(欧州科学技術論連合)の事務局もある。また本プロジェクトに参加する研究者のなかには「Sociology of the Sciences」year-bookの90年版「科学の自己組織化」の編者の一人のG.Kueppers(ビーレフェルト大学)あるいは「科学理論の現象学」(紀ノ国屋書店より翻訳あり)をM.Mulkeyと書きあげ、人類学的分析を行いながら、かつ科学論文生成の数値モデルシミュレーションの研究を現在おこなっているN.Gilbert(サリー大学)などが含まれている。

プロジェクトの研究内容は主に、科学技術情報の自己組織化モデルおよび科学者行動・コミュニケーションプロセスのモデル化をメインの目的としている。現在、7つのタスクに分かれて同時並行でおこなわれており、これらのタスクの内容には、「科学技術のアカウンタビリティに関する研究」「科学者集団のコミュニケーション構造の分析とその政策への含意」など、当研究所の研究内容に密接に関係したものが多い。今回の運営会議では参加6ヶ国及び日本から20人が参加し、同プロジェクト運営に関する実質的議論がタスクごとに詳細に行われた。科学技術政策研究所のメンバを中心とする日本の研究者グループは、本年度の振興調整費国際交流研究の二国間型の予算を得て、主にアムステルダム大学と共同研究を行い、このEUのプロジェクトに対する実質的貢献(日欧比較研究)を行う予定である。(すでにNISTEPとアムステルダム大学との間で機関間協定が結ばれた。)

会議の第1日目は、まずタスクごとの目的と方法論の議論が行われた。1999年12月の最終報告書提出までに間に、どのような理論に基づいて、どのような方法論を用いて分析してゆくか、についての研究デザインがタスクごとに報告された。活発な質疑応答が行われ、特に理論をどのように経験的な研究(empirical-studies)にしてゆくか、各変数をどのように可操作化(operationalization)してゆくかが焦点となった。続いて会議第1日目の午後4時半から第2日め4時にかけて、当プロジェクトの理論的側面の検討が行われた。特にタスク1は、理論的構成を主に論じることになっている。6人の演者がそれぞれ1時間ずつの持ち時間をもって、「自己組織化の理論」についての検討を行った。最後に、今後のプロジェクト運営について、EU第12総局に6月1日に提出する初期報告書の構成、および今後1年9ヶ月の間のミーティングの日程、および1998年12月の中間報告会の日程について、事務連絡が行われた。

タスクごとの内容は以下の通りである。

日本からの貢献については、以下の内容についてプレゼンテーションと質疑応答を行った。まず上記タスク2との連携では、「科学技術システムにおける比較研究(National-dimension)の検討」というテーマを提案した。例えば科学技術政策の優先分野投資が、実際の研究活動へ与える影響(論文数とシェア)を考えた場合、その優先投資の投資効率を決める国ごとのR&Dシステムの差(National-dimension)を決める要因を探求することが挙げられる。科学者行動・コミュニケーションプロセスの差は、このnational-dimensionの1つの要素と考えられ、これについての分析を日欧比較の形で行うことで同意した。またタスク4との連携では、「分野ごとの差(disciplinary-difference)の検討」というテーマを提出した。これも共同研究の形で行われる予定である。またタスク1の理論的側面の検討については、たとえば非線形と自己組織化の概念の区別、理論生成および応用分野ごとの「複雑系」理論化の形態および数理的精緻度の違い、などについて議論の素材を提供した。

本プロジェクトは、1998年6月1日にEU本部に初期報告書(研究デザイン)が提出され、同12月に中間報告会(アムステルダム)、翌年3月にプロジェクトマネジメント会議(サリー)、8月:最終報告書準備会議(チューリヒ)、10月:最終会議(ギリシャ)の予定で運営される。尚プロジェクトマネージャーVan den Besselaarは6月に来日、日本側メンバーとより詳細なミーティングを行う予定である。

ベトナムの科学技術政策研究調査

情報分析課 吉水 正義

| 1. | 科学技術環境省(MOSTE)の科学技術政策・戦略研究所(NISTPASS)及び国家科学技術委員会事務局 (ONSTPC)において科学技術政策研究の現状、その他について調査を行った。―3月26日(木)〜27日(日)/ハノイ市 |

〔科学技術政策・戦略研究所(NISTPASS)〕

| 1) | 1996年4月23日MOSTEの2機関(NISTFASS: National Institute for S&T Forecasting and Strategy Study と ISTMR: Institute of S&T Management Research)を統合することにより、NISTPASS (National Institute for S&T Policy and Strategy Studies)として、科学技術政策と戦略の研究に特化し、新たに発足した。(首相決定(248/TTg)) |

| 2) | 機能等 a. 持続可能な科学技術研究開発についての諸問題の理論的かつ実証的なアカデミックな研究 b. 政府及び関係機関に必要な国家の科学技術政策についての研究及び法制化手続きの実施 c. 科学技術管理に関する教育訓練の機会提供、④法人に対する助言及び指導、その他の実施。 |

| 3) | 組織 運営委員会、所長 (Professor Dang Ngoc Dinh)、副所長(2名:Dr.Le Dien Tien, Dr. Dan Duy Thinh)が1ブロックで、その下に3ブロック、研究と教育に関するブロック(科学研究部、技術研究部等を含め10研究部)、管理に係るブロック(企画、財政、人事、調達の4部)及び相談とサービスに係るブロック(地域開発のための科学技術センター支援)からなっている。 |

| 4) | 研究と教育に関するブロックの内容 科学技術人材についてのマスターコースがあり、第2のマスターコースとして10名、第3のマスターコースとして17名、(第4は計画中で17名の予定)のカリキュラムを有しており、そのフレームワークは、システムと応用の理論、国家管理と社会科学技術についての基本概念となっている。 |

| 5) | 職員 職員数は、79名(内、研究者56名:博士17名、マスター4名)研究者の研究分野は、工学、政策科学、経済学、社会学、科学理論 |

| 6) | 予算 政府以外に、企業、外国機関から得ているが、金額、国と民間等との構成比については不明。 |

| 7) | 研究概要 a. 持続可能な開発研究(生態学的、領土的、社会的面) b. 科学技術政策研究 c. R&Dマ ネッジメント d. イノベーション研究 e. 技術移転と評価 f. 環境管理政策 g. 科学技術に関する法制化と政策実施、その他。 |

| 8) | 主たる研究プロジェクト a. 2020年へのベトナム開発の方向付け b. 科学技術法 c. 技術の調査 d. 越−蘭(オランダ)研究協力 e. 2020年環境訓練プロジェクト(カナダとの共同研究) f. 市場経済への過渡期における科学技術制度に対応する研究所制度改良 g. ヴェトナムR&D制度に対する過渡期の構造と機能に関する研究(ドイツのフォークスワーゲン財団資金)がある。 なかでも、科学技術法制定については、調査研究と法案化を同時に実施しており、NISTPASSのみならず、MOSTE内においても本案件がトッププライオリティーとのことであり、ドラフトは12版の改訂(1997年9月)が出ていた。 また、日本のJICA協力によるハイテクパークについては、マスタープランのためのFS調査を終了し、各段階の最終報告書を完成させていた。 |

| 9) | 国際協力について a. 研究協力機関

b. 研究協力のテーマについては、後日送付するとのことであった。

|

〔国家科学技術委員会事務局(ONSTPC)〕

| 10) | 機能 ONSTPC (Office of the National S&T Policy Council)は、科学技術環境大臣のアドバイサリー委員会の事務局で、委員長は科学技術環境大臣。 |

| 11) | 活動 不定期的に委員長たる科学技術環境大臣が招集(年に数回程度)。 |

| 12) | 構成員 構成員は主に大学の先生(ハノイ市内の大学からが多い)で、開催毎に構成員数が変わる(人数は10名程度)。 |

| 13) | 最近のONSTPCの活動状況(答申等)については、後日送付するとのことであった。 |

2.感想

スイス連邦政府における科学技術政策の事情について資料収集

第3調査研究グループ 柿崎文彦

平成10年3月25日〜4月1日、科学技術政策研究の分野に関して当研究所との研究協力の可能性について意見交換をすることを目的にスイス訪問の機会を得た。これは、「日スイス政策対話」(第2回日・スイス科学技術協力会合において合意(平成8年))のフォローアップの一環として、スイスとの科学技術協力活動の推進と研究協力の可能性を検討することとなっているプログラムに基づくものである。併せて、スイス連邦政府における科学技術政策の事情について資料収集などを行った。

スイスの科学技術活動を主要な指標で見ると、研究開発費総額は約100億スイスフラン(約9000億円)、国内総生産(GDP)に対して約3%となっている。対GDP比についてみると、日本、ドイツ、スウェーデン、米国などと同程度の規模である。研究者・技術者の総数は約5万人である。また、ノーベル賞受賞者数は23人となっている。連邦政府の研究開発支出は全体の約20%となっている。

公的な研究開発の実施主体は、12の大学(Basel, Berne, Fribourg, Geneve, Lausanne, Neuchatel, Zurich, Lucerne, Lugano ; 以上は州立(Cantonal), EPF Lausanne, ETH Zurich; この二つは連邦工科大学)と4つの国立研究所(Paul Scherrer Institute; Federal Institute forForest, Snow and Landscape; Federal Laboratory for Materials Testing and Research; Federal Institute for Environmental Science and Technology)となっている。

科学技術行政の機構としては、Federal Department of InteriorとFederal Department of Public Economyが政策を決定する機関である。連邦政府資金による研究開発目標の設定と資金の配分はSwiss National Science Foundationが行っている。ここでは、国内のプログラムに関する調整のほか、EUをはじめ海外との共同研究の調整も行われている。そして、研究実施機関として先に示した大学と国立研究所があり、これらにより公的な科学技術システムを構成している(これらスイスの科学技術の現状についてはSwiss National Science Foundationで得られた知見である)。

次に、スイス連邦政府の科学技術政策について紹介する。現状の認識としては、①スイスの科学技術は多くの分野において世界のトップレベルにある、②このExcellency in Scienceを維持するための政策が必要である、の二点に集約することができる。このため、科学技術政策の重点目標は、①Land of inventors、②Knowledge based society(大学での研究成果を特許化を進め研究成果を移転すること)、③国際協力の推進(EUの第5次計画とのハーモナイゼーションをすすめることなど)、④中等教育システムの強化(科学技術の社会的受容性を拡大すること)、⑤民間R&Dの活性化(民間企業の国内R&D投資を拡大誘導すること)となっている(これら科学技術政策の概要についてはFederal Department of the Interiorに属し、大学教育、科学及び研究に関する政策の立案を担当することを主たる目的としているSwiss Science Agencyで得られた知見である)。

科学技術政策に関連する研究を行っている機関はEHT Zurich(ETHZ)、Ecole Polytechnique Fereral de Lausanne(EPFL)、International Institute for Management Development, Lausanne(IMD)の三つで、「Leadership Competence Program」をはじめとして、政策研究というよりはむしろテクノロジー・マネジメントの分野での研究・教育を行っているようである。研究の内容などについて知見を得るためInstitute of Management and Business Systems Engineering, EHT ZurichのProf. Hugo Tchirky氏を訪ねたところ、以下に示すような一つの研究フレームワークについて提示された。

EUが1995年に公表した「Green Paper on Innovation」が一つの方向を示している。Knowledgeがどの程度経済的目的に活用され得るか、すなわち技術をシステマティックに応用し活用することで国の経済に寄与できるかということが重要である。このプロセスで技術をより応用可能な技術に翻訳することが必要となる。具体的にはいかに雇用を創出するかということになるが、たとえば中小企業の創出は必要なことであろう。このプロセスは技術的なknowledgeを社会的に有用なものへ移転であるとともに、これを支援する仕組み、例えばベンチャーキャピタルの役割が必要である。さらに、これら中小企業が積極的に大学や国立研究機関に蓄積されたknowledgeを活用できるような環境についても研究の対象に含めることが望ましいとのことである。

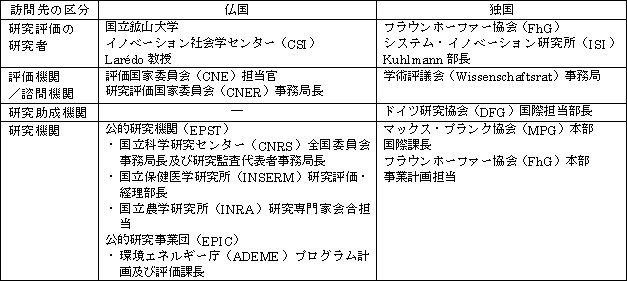

仏国及び独国の研究評価に関する調査

第2研究グループ 舘 和夫

研究評価に関する海外実態把握の一環として、昨年の英国調査に続き、去る3月29日〜4月11日にわたり仏国及び独国の関係者にインタビューを行ったのでその概要を報告する。訪問先及びインタビュー相手方は表1のとおりである。

1. 仏国の研究評価

2. 独国の研究評価

Mark. Boden氏の日本雑感

PRESTからNISTEPに来る三人目のSTAフェローとして、私は、前任のティム・レイさんおよびブレンダン・バーカーさんが二人とも、その後日本に長く滞在している理由を是非知りたく思いました。数週間が過ぎ季

節が移りゆくにつれ、彼らが日本での生活を気に入っている理由がわかり始めました。

PRESTからNISTEPに来る三人目のSTAフェローとして、私は、前任のティム・レイさんおよびブレンダン・バーカーさんが二人とも、その後日本に長く滞在している理由を是非知りたく思いました。数週間が過ぎ季

節が移りゆくにつれ、彼らが日本での生活を気に入っている理由がわかり始めました。

12月初めに寒い英国北部から東京に来たとき、私は心地よい気候の差に驚き、オーバーコートを英国に置き忘れて良かったと嬉しくなりました。しかし、その後まもなく私は、突然の大雪に遭い、慣れ親しんだ気候を経験することになりました。この大雪は瞬く間に消えてしまいましたが、私は寒さと引き替えに、雪で覆われた美しい東京を見ることができました。私はこの滞在記を4月の暖かさの中で書いていますが、冬は今やずっと昔のことの様に思えてなりません。もっとも、最近桜の花を見て、大枝に雪が降り積もっていたことをふと思い出しましたが。

もちろん、日本における生活の魅力は、心地よい気候の差にだけあるわけではありません。私を取り巻く新しい環境は、どれも魅力的であり、引き続き興味が湧いています。特に、この国の持つ古さと新しさの併存には、とても心を惹きつけられます。建築家は技術者と協力して地平線をコンクリートと鉄と硝子で征服しようとしていますが、その一方で、そびえ立つ近代建築の間に小さな木造建築が頑なに居座り続けています。全く同じように、着物を着た女性達が、いつも満員の地下鉄の吊革や手すりを、手にLouis Vittonのカバンやハロー・キティーのケースに包まれた携帯電話を持ち最新のファッションに身を包んだ人たちと、共有しています。

初めは少し戸惑いましたが、東京の公共交通機関には、今なお驚いています。地下鉄、JRネットワーク、山手線沿線の様々なポイントから郊外に向けて延びている無数の私鉄路線、バスや、唯一残っている早稲田の路面電車などなど。夜や週末でさえ多くの人々を乗せ頻繁に運行される列車には感動していますし、私もだんだん、すし詰めの列車に揺らて帰宅することに慣れて来て来ました。私がこれまで乗った列車で最も混雑していたのは、土曜日の夜の新宿発の山手線最終列車です。

地下鉄に乗ると、気づかないうちに迷宮の様な地下商店街にたどり着いています。地上や、それに続くずっと上の階にも様々なレストランや店やバーがあり、楽しみは尽きません。また、レコード店や書店、電気点や100円ショップなどにも心を奪われますが、その中でも特に、デパートの広大な食品売場は大変気に入っています。そこは、様々な色や香りに包まれ、新しく刺激的な、あらゆる種類の食べ物を楽しむ機会にあふれています。また、英国に戻ったら、コンビニエンス・ストアがなくて寂しくなるでしょう。コンビニエンス・ストアはその名に違わず、夜お腹が空いた時や喉が乾いた時に、それを満たしてくれます。

空腹ということに関して言えば、東京にはあまりにも沢山のレストランやバーがあるため、東京の美食の程度というのは本当はどのくらいなのだろう、ということは推測しか出来ません。私はきっと、そのほんの一部分を体験しているだけなのでしょう。新しい味覚を体験するだけでなく、東京の至る所では、ギネスの黒ビールのような慣れ親しんだ味を楽しむことも出来ます。人々にとって食事を楽しむことが如何に重要であるかは、店に置いてある食品やレストランの数だけでなく、私が帰宅する夕方にいつも放映されている料理番組を見れば、わかると思います。

美味しい食べ物と信頼できる交通機関は、東京における快適な生活に寄与する多くのものの一部分に過ぎません。その中のあるものは、存在することによって、またあるものは、存在しないことによって、東京での生活を快適にしています。例えば、正月休み明けに浅草から隅田川を舟で下ったときに、私はふと、壁に描かれた落書きに気づきました。そして、そのような落書きを見たのは、英国を出て以来初めてだったということにも気がつきました。列車や道路はたいてい綺麗ですし、このような落書きの少なさから、人々が清潔な都市に生活することを誇りにしていることが感じられます。日曜日の午後に時々原宿で私を楽しませてくれるロックンローラーでさえ―彼らは皮服を着、入れ墨をし、全て外見は反逆の象徴そのものなのですが―忠実に空き缶をくずかごに入れているのです。

私はサッカーが大好きなので、この6月に行われるワールドカップ・フランス大会への出場を機会に、相撲や野球が人気であるこの国においても、英国国技であるサッカーへの熱狂が高まるだろうと期待しています。しかし、サッカーは実際には盛んで、ごく最近国立競技場で観戦したJリーグの試合では、大観衆の中の雰囲気を楽しむことが出来ました。熱狂的なサポーターの中には多くの親子連れも見られ、試合を壊すような暴力行為は一切ありませんでした。一般に、日本人のスポーツに対する熱狂は人に伝わり易いと気づきました。英国では、ウインタースポーツはそれほど人気がありませんが、私は一日中放映される冬のオリンピックをついつい見てしまいました。正月の相撲トーナメントでも素晴らしい一日を過ごすことができましたし、今は、初めて行く野球観戦を心待ちにしています。

東京について最も印象的なのは、何百万もの人々がこのような比較的せまい地域に、何と幸福にしかも平穏に住んでいるのだろう、ということです。犯罪や世界のどこかで生命を奪っている無意味な侵略は、ここには殆どありません。東京に対する魅力は日に々に増しているのですが、その中で一番の魅力は人々の親切さです。これまでの日本滞在を楽しいものにして下さった皆様に感謝するとともに、これからの数ヶ月を楽しみにしています。

Mark Boden 記

(本稿は、Mark Boden氏が英文で書かれたものを第1研究グループ古賀研究員に訳出していただいたものです。)

欧州の研究評価の教訓を活かせ

第2研究グループ 舘 和夫

欧州では1980年代に入り研究オペレータや研究ミディエイターと呼ばれる研究機関(含 大学)や研究制度が評価の大きな課題となった。その背景には多額の国家資金を研究開発に費やすにもかかわらず、そのアカウンタビリティーがはっきりしないということがあった。この意味では昨年8月に定められた研究評価に関する大綱的指針にも「…研究開発に国費を投入していくことに関し、広く国民の理解と支持を得ること。」と記されており、現在の我が国の状況は1980年代の欧州の状況に良く似ていると言える。

このような状況において、英国は各省庁や各研究助成機関の中に評価担当部署を設置して評価の専門家(注:必ずしも評価者ということではない)による評価システムの構築を図るとともに資金配分という具体的な行動と評価結果を直結する方策をとった。すなわち、専門家によって予め定められた評価手順に従って研究プログラムや研究プロジェクトや研究機関の評価が行われ、評点の低い者には資金が配分されなかったり、減額されたりする。逆に、評点の高い研究機関には多くの資金が配分されたりする。これは言わば市場的な考え方である。これに対して、仏国は行政府から独立した評価機構を設置して、研究機関等の評価を行うという方策をとった。こうすることで中立的な評価を行える仕組みを形成した。この評価機構はちょうど陪審員制度に似たところがあり、評価委員は各方面の有識者からなり、研究者集団だけということではない。評価手法は評価項目を被評価者と協議しながら決めるという対話的な手法であり、評価結果についても被評価者と十分協議してまとめ、実効性のある報告書を作成することを意図している。

各国が採用している評価システムはそれぞれに一長一短がある。例えば、英国の大学の研究評価は限られた資金を優れた研究を行う大学に重点的に配分することを意図して1986年に導入された制度であり、1996年に実施された最新の評価の結果、1997/98年度の経常研究資金(含 研究職員の給与)の75%は25大学(全大学90校)に集中するまでになった。この制度が研究環境にもたらした影響として、研究者の流動性や給与が高くなったと同時に研究者の行動として短期的に成果が得やすい研究を指向したり、教育よりも研究を重視する傾向にあるといったことが指摘されている。また、仏国では、評価機構が作成する評価結果自身は実効性が伴うものの、評価機構が行政機関から切り離されていることもあり、必ずしも評価結果を反映する方向に政策が形成されるとは限らないことが課題となっている。さらに、被評価者との協議を重視するあまり、評価結果は味も素っ気もないとの批判もある。

さて、このような各国の評価システムは一朝一夕に出来上がったのではなく、試行錯誤の上に形作られたものである。仏国は研究オペレータに対する評価の取り組みが英国、独国に比べてやや遅れた。しかしながら、これが逆に幸いして、他国の経験を活かした独自の評価システムを構築できたという。このことは我が国にも大いに当てはまることである。先進している海外の研究評価に関する教訓を活かし、且つ、我が国の社会的風土も加味し、研究評価を組み入れた科学技術システムを構築することが優れた研究評価を行う第一歩であると考える。

○ 機関評価の実施

科学技術政策研究所では、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)を踏まえ、本年度に、研究所の外部から選任された評価者から成る機関評価委員会により、研究所の調査研究課題全般及び研究所の運営全般を対象とした評価を実施する予定です。

委員会は第1回会合を5月25日(月)に開催し、その後数回の会合を回開催した上で、評価結果をとりまとめ、公表する予定です。

機関評価委員は以下の通りです。

○ 任期付研究員を採用

科学技術政策研究所では、本年4月1日より任期付研究員を採用しています。4月1日から「招へい型」として榊原清則氏(政策研ニュース№114「人物紹介」参照)が、5月1日から「若手育成型」として伊地知寛博氏が、それぞれ研究を開始しました。任期付研究員制度により、研究所内の研究者間の連携がより活発化し、研究所全体としてのより活性的な研究活動に寄与するものと期待されています。

○ 講演会等/Lectures at NISTEP

ベトナムへ行ってきた。訪問先の科学技術環境省傘下の科学技術政策・戦略研究所では研究者と意見交換した。ある研究者が、タイの「APEC技術予測センター」で開かれた講演会で当研究所派遣の研究者の講演を聴講しており、当研究所の技術予測に係る研究ポテンシャルを知っており、さらに、技術指標についても質問を受けるなど、強い関心を持っていてうれしく感じた。また、イノベーションの調査研究については、ベトナムにとって緊急の研究テーマであるが、経験を積んだ研究者がいない。ついては、政策研から研究者を派遣できないか、先方の研究者を政策研に受け入ることができないか、という話題となり、ベトナム側の熱い期待を感じた。

当研究所では本年3月に行った「アジア圏での地域間科学技術協力」において、ベトナムの国立研究所を束ねる機関の長を招聘する等すでに協力関係にあり、ベトナム側には折があれば研究者を派遣したいとの考えが強いように思った。

当研究所では、設立当初から英国のサセックス大学及びマンチェスター大学、ドイツのフラウンホーファ協会等との間で人材交流、共同研究等を積極的に行い、そこに蓄積された研究の手法、ノウハウなどを取り入れてきた。知識や経験を有する国がそれを必要とする国に「発信する」のは必要な流れであり、ベトナムが近隣アジアの一国であれば、他のアジアの国々に対すると同様に、科学技術政策における研究協力をもって友好関係を構築するのがいいように思われる。

さわやかな5月となり、世界に向けて発信する研究所として信頼される仕事をするのにいい季節となりました。本政策研ニュースに対しても一層のご支援を賜りますようお願いいたします。(Y)