| No.114 1998 4 |

| 科学技術庁 科学技術政策研究所

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |

| 目次 [Contents] |

| レポート紹介 Highlight of the New Report |

| 研究会等紹介 Research Meeting | |

| 海外事情 Oversea's Infomation | |

| 用語解説 Terminology | |

| トピックス Topics | |

| コラム Column | |

| 最近の動き Current Topics |

Ⅰ.レポート紹介/Highlight of the New Report

第1研究グループ 永田 晃也

1.研究の目的

平成8年7月に閣議決定された「科学技術基本計画」において、「平成8年度より12年度までの科学技術関係経費の総額の規模を約17兆円」とする数値目標が掲げられたことを受けて、我が国では政府研究開発投資が拡充されつつある。一方、厳しい財政状況の折から、政府による研究開発が将来においてどれだけの経済効果を持ち得るのかは、多くの政策担当者が関心を寄せる問題となっている。

本研究は、このような政策イシューに応えるために、政府研究開発投資の経済効果を予測するための同時方程式モデル(マクロ経済モデル)を構築しようとするものである。同時方程式モデルは、様々な経済変数の因果関係を記述する確率モデルを束ねたものであり、経済政策の分野では古くから政策の事前評価や意思決定のツールとして活用されてきた。しかし、本研究が企図するような、研究開発が内生的な経済成長を生み出すプロセスを中心に置いたモデルの設計は、例外的にしか試みられていない。

もとより研究開発は不確実性の高い経済活動であるために、その経済効果を確率モデルによって予測することは極めて困難である。国が行う基礎的、科学的な研究テーマについては、不確実性は一層高くなるであろう。しかし、このような限界を持ちながらも、同時方程式モデルには様々な政策変数のダイナミックな相互作用を記述できるという大きな利点があるため、科学技術政策の立案に際しても思考実験のツールとして活用できるものと期待される。

2.モデルの構造

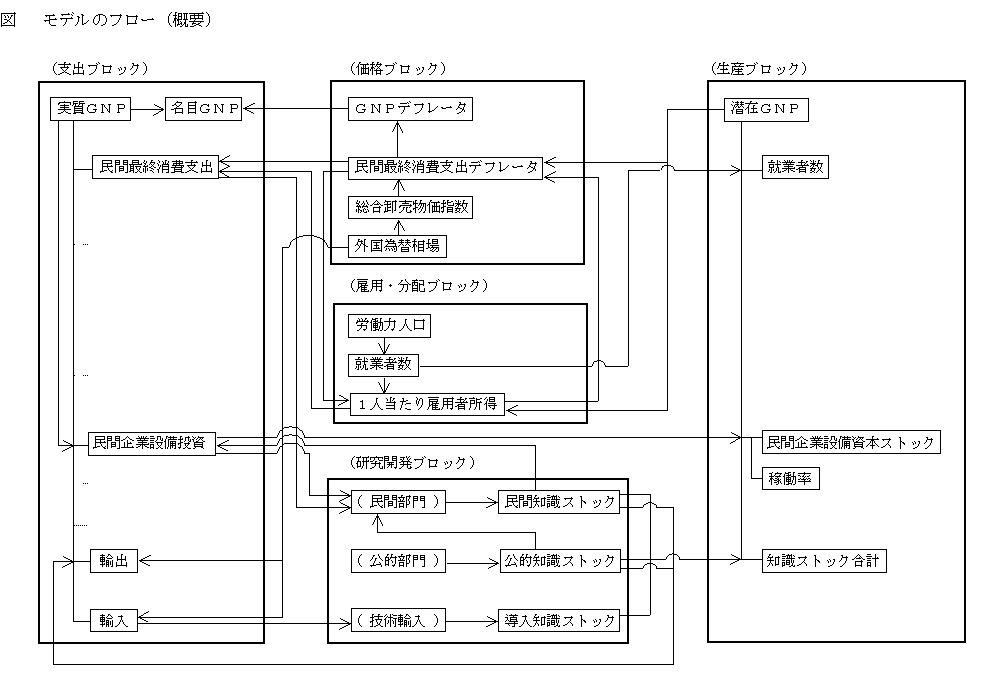

当研究所では、1995年秋までにプロトタイプのモデルを完成していたが、このプロトタイプにおけるパラメータの推定には概ね1960年代後半から1991年までのデータを使用していたところ、92年以降には日本経済が景気後退期に移行し、また国民経済計算のデータが90年基準に改訂されたことなどから、モデルの大幅な改訂が必要となり、今回報告するモデルの開発に至ったものである。今回のモデルでは、データの推定期間が延長されたばかりでなく、構造的な変更も加えられている。すなわち、既存の「支出ブロック」、「生産ブロック」、「研究開発ブロック」に新たに「価格ブロック」と「雇用・分配ブロック」を加えた5ブロックから構成され、合計34本の同時方程式を持ち、46個の変数(うち内生変数34個、外生変数12個)を含む構造となっている。

モデルは通常のケインジアンモデルを支出ブロックに含む標準的なタイプとなっているが、いくつかの特徴を有している。それらの点を、図に示したモデルの骨格に沿って説明する。

本モデルの生産ブロックには、コブ=ダグラス型の生産関数が組み込まれている。生産の投入要素である就業者は雇用・分配ブロックにより、民間企業設備資本ストックは支出ブロックにより、また生産効率のシフト要因である知識ストックは研究開発ブロックにより各々決定される。この生産関数の推計式により、資本ストックの稼働率を上限に設定することによって、潜在GNP(潜在生産額)が推計される。潜在GNPは、消費関数の説明変数である雇用者所得および消費支出デフレータを左右することによって、民間最終消費支出に影響を及ぼす。したがって、このモデルでは生産可能性を大きく越えた需要決定はできない仕組みとなっている。

本モデルの最大の特徴は、研究開発ブロックを組み込むことによって、研究開発の生み出す内生的成長のプロセスを記述した点にある。研究開発ブロックは、民間部門、公的部門および技術輸入の3つのセクターからなり、後述する方法によって、各セクターから民間知識ストック、公的知識ストックおよび導入知識ストックの変数が推計される。これらの知識ストックの合計が生産関数に導入されることによって、産出に及ぼす研究開発の直接効果が記述される。

また、本モデルでは、知識ストックは潜在的な供給能力を高度化させる直接効果を持つばかりでなく、つぎのような間接効果を及ぼすものと想定している。

3.予測シミュレーション

このマクロモデルについて通常の内挿テスト(パーシャル・テスト、トータル・テストおよびファイナル・テスト)を行い、パフォーマンスをチェックした。ファイナル・テストによる実質GNPの平均絶対誤差率は1.89%に止まり、中長期的な予測シミュレーションに耐え得る精度が確保された。

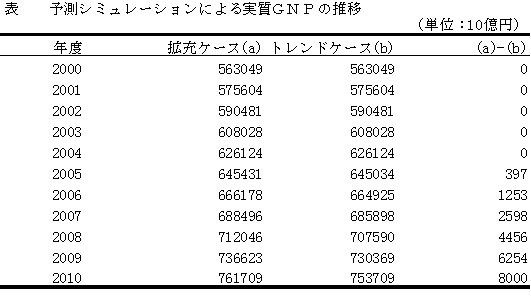

そこで、このモデルを用いて、「科学技術基本計画」による科学技術関係予算の数値目標が達成された場合の経済効果につき、予測シミュレーションを試みた。今回のシミュレーションでは、外生変数である公的部門の名目研究費の合計額が1996〜2000年までで約17兆円に達する「拡充ケース」と、名目研究費の伸び率が過去10年間のトレンドで推移し、同期間中の合計額が約15兆4,000億円に止まる「トレンドケース」を設定し、二つのケースによる2000年以降の実質GNPの推移を比較した。なお、その他の外生変数の前提条件については、概ね過去10年程度のトレンドを参照して設定した。

このモデルでは、公的部門の研究開発投資が知識ストックに結実するまでのタイムラグを8年と想定しているため、両ケースの間の公的知識ストックの差は2005年以降に現れる。公的知識ストックは2005年以降両ケースの差が開き始め、2010年には拡充ケースで約27兆2,200億円、トレンドケースで約24兆7,900億円となり、2兆4,300億円程の差が生じる。また、2005年より4年後の2009年には、公的知識ストックが誘発した民間研究開発による知識ストックの差が両ケースの間に生じ始め、2010年の民間知識ストックでは拡充ケースの方が600億円程トレンドケースを上回る。2010年における知識ストックの合計では、拡充ケースの方が2兆4,900億円程トレンドケースを上回ることになる。

このような知識ストックの差が、両ケースの経済成長率の差に反映される。表に示すように、実質GNPの両ケースの差も2005年以降に顕在化し、2010年では拡充ケースで約762兆円(対前年実質成長率3.4%)に達するのに対して、トレンドケースでは約754兆円(対前年実質成長率3.2%)となる。すなわち、科学技術基本計画の掲げる数値目標の実現は、2010年頃の実質経済成長率を0.2%ポイント押し上げ、約8兆円の追加的な実質付加価値をもたらすことになる。

両ケースの2010年における公的知識ストックの差は約2兆円であるから、実質GNPにおける8兆円の差は、その4倍に相当することになる。また、両ケースの1996〜2000年における公的部門の使用研究費総額の差は約1兆6,000億円であるから、この名目のフローの差が研究開発のタイムラグを経た後、2010年の1カ年のみで8兆円の追加的な実質付加価値をもたらすことを予測結果は示唆している。このような予測結果に鑑みると、「科学技術基本計画」の掲げる数値目標の実現は十分に大きな経済効果を生み出すものと期待できよう。

4.今後の課題

以上のようなシミュレーションから得られる観測は、今後、マクロモデルを改良する過程で多角的に再検討されなければならない。

例えば、今回開発したマクロモデルによって行えるシミュレーションは、政府研究開発投資総額の政策的なコントロールの影響に関するものであるが、総額のみではなく資金配分の構造的な変化の影響に関するシミュレーションにも応用できるようにすれば、政策立案プロセスにおいて発揮される意思決定支援ツールとしてのモデルの意義は格段に向上するであろう。

また、知識ストックの拡大に結び付く研究開発関連施策には、政府が自ら行う研究開発投資の他に、税制上の優遇措置等を通じた民間部門の研究開発投資の促進、政府負担による委託研究、補助金等による民間部門の研究開発に対する支援などがある。このような研究開発関連施策のバラエティをモデルの変数として組み込むことにより、より効果的な政策ミックスの選択に資する予測シミュレーションを可能にすることも、今後の重要な研究課題となるであろう。

今回開発したモデルでは、外国で行われた研究開発が日本経済に及ぼす影響としては、技術輸入を通じて導入された知識ストックの影響のみを考慮している。しかし、外国の基礎的、科学的な研究によって形成された公共財としての性格を有する知識ストックは、技術市場を介さずに日本に流入し、経済成長に影響を及ぼす可能性がある。逆に日本の研究開発によって形成された公共財的な知識ストックが、技術輸出に依らず外国にスピルオーバーし、流出先の経済に利益をもたらす可能性もある。このような公共財的な技術の国際間でのスピルオーバーを通じた外部経済の影響を定量的に把握し、モデルに組み込めば、政府研究開発投資のグローバルな経済効果を予測することもできるであろう。

最後に今後の研究に向けて強調しておきたい点は、本研究の最終的な目標は、予測シミュレーションの精緻化そのものには置かれていないということである。なお多くの改良の余地を残しているモデルの検討を重ねることによって、研究開発と経済成長を結ぶ複雑な因果関係が解明されていくプロセス自体が、政府研究開発投資の事前評価手法の発展に寄与するであろう。また、モデルの改善作業を政策的なイシューを考慮しつつ継続していくこと自体に、政策立案プロセスにおける思考実験のツールとしてのマクロモデルの意義が存在する。そのような意味でのツールを政策担当者に幅広く共有してもらうことが、本研究の主要な目標とするところである。

〔1〕 国際ワークショップ

「アジア圏における地域間科学技術協力」

(The International Workshop on Cross Regional S&T Collaborations in

Asia)

の開催結果(報告)

第3調査研究グループ

当研究所は兵庫県の共催、及び(財)つくば科学万博記念財団の後援を得て1998年3月17日〜18日に兵庫県公館(兵庫県神戸市)において標記の国際ワークショップを開催した。発表者は15名(うち海外招聘者11名)で、出席者総数は132名であった。

1.開催趣旨

地域科学技術振興は国の政策としても明確に位置付けられ、近年では科学技術の基盤整備のみならず企業支援、人材育成、国際交流など多様化の傾向を示している。一方、経済のグローバリゼーションに伴い、地域での科学技術の研究・技術開発分野での国際交流の実績も進展しており、国境を越えた新たな「地域間連携」が進められようとしている。この新たな国際地域間連携は、特にアジア諸国との密接な関わりの中に見出され、科学技術活動の拠点形成あるいは経済活動の相互依存関係に大きく寄与する可能性がある。今回の国際ワークショップではこうした国際的な新たな地域間連携について事例報告及び討論を通じ理解を深めるとともに今後の課題について意見交換を行う。

2.ワークショップの概要

佐藤征夫所長、貝原俊民兵庫県知事の開会挨拶に続き、基調講演、ペーパーセッション(Ⅰ〜Ⅳ)、総合討論が行われ、國谷実総務研究官が閉会挨拶を行った。基調講演及びセッションの講演者と演題並びに概要は以下の通り。

(1) 基調講演(以下敬称略)

(2) ペーパセッション

座長による各ペーパー及び各セッションの紹介ととりまとめの後、地域間科学技術協力(Workshop等の開催も含めて)と国際的ネットワーク(情報交換の場)について討論が行われた。主な内容は以下の通り。

3.今後の展開

地域科学技術政策研究は単に国内的な課題ではなく、今回のワークショップでの報告や討論からも明らかにされたように国際的にも重要な課題となっている。特に、科学技術活動の拠点形成や経済の相互依存関係において、アジア諸国間での科学技術連携はますます重要になってくると考えられる。広く、科学技術政策研究における「アジア」を明確に位置づける必要があるものと考える。 総合討論でも強調されていたように、ネットワークの形成、コミュニケーションの継続、すなわち双方向で発信されるべき情報の質が問題である。科学技術政策研究における国際的なネットワーク形成とその運用についても重要な検討課題である。 最後に、今回の国際ワークショップの成果(講演及び質疑内容)は会議報告書としてとりまとめ公表する予定である。

〔2〕 STS(科学技術社会)国際会議

第2調査研究グループ

STS国際会議は、同会議組織委員会が主催し、(社)日本工学会が共催、科学技術庁、日本学術振興会等が後援し、3月16日〜22日に行われた。会場は、東京(幕張メッセ)、広島(国際会議場)、京都(けいはんなプラザ)の3カ所であった。 当研究所からは、佐藤所長、国谷総務研究官を含む10名が出席した。海外からの参加者は100名近くであり、日本の出席者を合わせると延べ350名以上の参加があった(公開シンポジウムの一般参加者を除く)。科学技術に関する歴史、政策、教育、経営、倫理など多彩な角度からの発表があった。 当研究所からは、藤垣主任研究官が「測定と認識論との連結:科学知識へのオートポイエーシス理論の応用」、平澤総括主任研究官・藤垣主任研究官が「『サイエントメトリクスの挑戦』の日本語版について」、富沢主任研究官が「科学技術政策のためのサイエントメトリクス」、調実行委員・藤垣主任研究官が「サイエントメトリクスと経済学との連結」、木場上席研究官が「コンセンサス会議の技術史的・文化的検討」の発表をした。東京では、特別シンポジウムとして、「STSとは」及び「21世紀へ向けてのSTS」が催された。広島では、一般公開のシンポジウム「冷戦と科学技術」が開かれた。第1部として冷戦型科学技術の出現、中山茂神奈川大学教授の基調講演、第2部としてポスト冷戦型科学技術へ向けてという題で、講演が行われた。

〔3〕 京都一般公開シンポジウム 「遺伝子治療を考える市民の会議からの報告」

第2調査研究グループ

STS国際会議の一環として、3月21日けいはんなプラザ・メインホールで、公開シンポジウムを行った。これは、当研究所の木場上席研究官、綾野特別研究員が参画している「科学技術への市民参加」研究会が企画、実施してきた、遺伝子治療を考える市民の会議の報告会である。この市民の会議は、科学技術に対して一般市民が意見を述べることができる機会を設けようという趣旨で、デンマークで行われているコンセンサス会議の形式を模して、行ってきたものである。日本においては最初のコンセンサス会議方式の会議の試みである。19名の関西在住の市民と9名の専門家が、説明と質疑応答ののち、市民だけで、遺伝子治療についてどう考えるかという意見をまとめた。専門家は、遺伝子治療に関係する研究者が5人、生命倫理の研究者が2人、医療経済の研究者が1人、医療ジャーナリストが1人である。これを1998年1月から3月にかけて行ってきた。 当日は、100名以上の聴衆に対して、まず、遺伝子治療を考える市民の会議の趣旨、経過の説明を事務局が行った後、市民パネラ代表から市民の会議の意見を報告した。また、3名の市民パネラが感想を述べた。その後、南山大学の小林傳司助教授から会議の中間総括があり、5名の専門家パネラと2名の外国人のSTS国際会議参加者が短時間の感想を述べた。その後、会場からのコメントを聞いた。専門家の感想を含め、非常に多くの意見が述べられた。 例えば専門家及び会場のコメントの中には、市民だけではなく利害関係者を交えて、議論を行うことがよりよいコンセンサスを得る方法であるというものがいくつかあった。また、今回の市民の会議は論点の設定など、事務局が段取りを取ったと感じられるところがあり、欧州のコンセンサス会議とは、少し違った形になったのではないか、というコメントもあった。そのほかコンセンサス会議方式がどのように広い意味での政策に影響をもつのか、どのような仕方が日本の制度に即しているのか、どんなテーマがコンセンサス会議方式の議論になじむのかなど多くの課題と可能性を感じさせるシンポジウムとなった。

○ 海外出張報告

ドイツ、EUの科学技術政策の形成過程に関する調査

第2研究グループ 富澤宏之

平成10年1月23日より2月18日まで、ドイツおよびベルギーにおいて標記の調査を行った。本調査は「海外主要国の科学技術政策の形成過程と科学技術戦略に関する研究」の一環として行っており、我が国に欠けている戦略的な科学技術政策の形成に資するため、海外主要国における科学技術政策の形成過程および制度や運営状況について、実態的な調査を行い参考にすることを目的としている。海外主要国の科学技術政策に関する調査は、従来から行われているが、本研究では、単に基礎的情報の収集にとどまらず、科学技術政策形成の詳しい過程やその組織原理にまで踏み込んでその実態を明らかにすることを目指している。なお、当研究所では、今回対象としたドイツおよびEU以外にも、米国、フランス、イギリス、オランダ、スウェーデン、等を対象とした調査・研究を行っている。

現地調査に先立ち、文献や関係者からのヒアリングによって政策形成に大きな役割を果たしていると考えられる機関や個人(政策形成の実態に詳しい研究者や実務者など)をリストアップし、さらにドイツや欧州の科学技術政策研究者等の意見を取り入れて調査対象を選定した。その結果、ドイツでは行政機関や諮問機関、研究機関など14機関、20数名に対して、EUでは科学技術政策担当者と各種関連機関の実質的担当者(多くは欧州委員会に所属)10名程度に対してインタビュー調査を行うことができた。以下に調査結果の一端を述べる。

ドイツの科学技術政策形成は、集中を排除した(decentralized)メカニズムおよび研究の自律性(autonomy)の重視、という二つによって特徴づけられる。この二点は、今回のインタビュー対象者の多くが指摘しており、単に特徴というよりは、コンセンサスであると言うべきかもしれない。 集中を排したメカニズムは、科学技術政策に限らずドイツの行政全般において採用されている。これは歴史からの教訓によるものであるとともに、ドイツが16の州から構成される連邦国家であることによる面もあると考えられる。公的な研究開発資金も連邦政府と州政府の両方が支出している場合が多く、一元化されたコントロールが発動しにくい仕組みになっている。

一方、研究の自律性の尊重は法的に保証されており、実際に科学技術政策の様々なレベルでの意志決定が研究者のコミュニティーの主導のもとで行われている。そもそもドイツでは下部組織を信頼し任せる傾向があるとのことであったが、そのような傾向に加えて、科学や研究は自律性を与えることでより大きな成果をあげるという認識が研究開発システムの編成原理となっているようである。例えば、下部に研究機関を擁するマックス-プランク学術振興協会(MPG)、フラウンホーファー応用研究促進協会(FhG)、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ研究協会(HGF。旧名称「大規模研究機関連合」)などに対する公的研究資金は、大枠だけが政府レベルで決められ、内部での配分は各組織に任されている。MPGやFhGにおける意思決定も本部レベルで行われることが少なく、各研究部門長の裁量権が大きい。

以上のようなドイツの状況は、戦略的な政策を一元的に策定しようとする発想と相容れない面があるのは確かである。実際、科学技術の戦略的な政策自体を疑問視するインタビュー対象者も一部にあった。しかし、科学技術政策の統合性が全くないと考えるのは不適切である。連邦教育研究技術省(BMBF)は、省庁間の調整のみならず科学技術政策の方向性を決める上でかなり大きな役割を果たしている。ただし、政策策定にあたっては、研究コミュニティーや他の省庁のコンセンサスを得るための努力を政策形成の初期の段階から行っている。なお、このようなコンセンサスが重視される点は、ドイツの政策形成の特徴のひとつであると言えよう。その他、科学技術政策形成に上位レベルで関与する機関として、学術評議会(Wissenschaftsrates)がある。これは、主として科学に関する勧告やレポートを出すための機関であり、政府機関ではなく独立機関である。その勧告の権限には具体的な裏付けはないにもかかわらず、勧告は重視されている。しかし、科学技術政策の形成に大きな役割を果たすものの、独自の研究開発予算を持たず、政策の執行には関与しない。以上の二つの事例を見ると、ドイツの分権的システムにおいては、科学技術政策の統合性は、機能が明確に分化された各機関間のバランスおよびコンセンサスによって成り立っていると考えることができるのではないだろうか。

ドイツの公的セクターの研究開発システムは、研究の自律性が尊重される点で科学のダイナミズムの本質に叶っており優れたシステムであると言えよう。しかし、どのようなシステムにも弱点はあり、ドイツの場合、おそらく、それは次のような面に現れている。第一は、大学の問題であり、社会の変化に応じた改革の必要性が指摘されているにもかかわらず、過去20年ほどにわたってほとんど改革が進んでいない。研究者のコミュニティーの強い自律性がそれを阻んでいる面があることは否定できない。第二には、ドイツの関係者によれば、原子力、宇宙などの長期大型開発課題に問題点があるとのことである。継続性と集約的な資金・人材の投入が必要なこの領域の研究開発は、研究コミュニティーの自律性に任せておくだけでは不十分なのであろう。以上のようなドイツのシステムの観察を通じて、基礎科学を担う研究機関の自律性の重要性や、長期的な課題に対応するためのシステムの構築の必要性といった示唆が得られる。今後、複数の国の比較分析を行うことにより、日本の国家的研究開発システムや科学技術行政システムの再編の在り方を検討するうえでのより深い示唆が得られることが期待される。

EU(欧州連合)に関する調査は、欧州諸国の科学技術政策について理解するうえで必要不可欠であると共に、国家レベルの政策形成に関してやや異なる視点からの示唆を提供する点で重要である。また、現在、策定作業が行われている第5次フレームワーク計画(1998年〜2002年の5年間を対象とするEUの包括的な研究開発計画)は、その内容自体が重要であることに加え、EUの政策策定メカニズムを知るための最適の事例であるため、重点的に調査を行った。

EUの科学技術政策の策定プロセスを理解するためには、意思決定や行政のシステム全般の理解が欠かせない。EUの意思決定機関には、加盟国の元首、首脳の定期会議である欧州理事会があるが、年3回程度開催されるに過ぎず、より実質的な意思決定機関として閣僚理事会が重要である。また、EUの行政機関である欧州委員会(国家における省庁に相当)は、EUの政策形成が行政主導型であると言われるように多くの政策立案を行っているが、それだけでなく多くの意思決定も行っている。このほか、1992年のマーストリヒト条約によって、それまで諮問機関に過ぎなかった欧州議会が意思決定機関のひとつとして位置づけられるようになり、一般的な国家の意思決定のシステムにより近づいたものとなった。以上のようなシステムを基礎として、意思決定は、加盟国間での意見調整が中心となる複雑な政治的過程によって行われている。

科学技術政策の策定については、個別の研究開発プログラムは欧州委員会の科学技術担当部局である第12総局によって行われているが、フレームワーク計画のような包括的な政策は、前述のような枠組みのなかで策定される。マーストリヒト条約のもとでは、欧州委員会はフレームワーク計画を提案する義務があり、一方、閣僚理事会と欧州議会はフレームワーク計画を決定する義務があるとされている。なお、各国間の意見調整については閣僚理事会の下部組織であるCOREPER(常駐代表委員会。各国大使によって構成)、および、さらにその下部組織で各国大使館に所属する科学技術行政専門家によって構成される"Research Affairs Group"が重要な役割を果たしている。

第5次フレームワーク計画に関する主な動きを見ると、1996年7月に第12総局による最初の予備的ガイドライン("Investing Future"と題された小冊子)が出され、その後の半年ほどの間に二つのワーキングペーパーが採択され、1997年4月に計画の正式な提案、同7月に財政的な大枠が提案されている。なお、第5次フレームワーク計画の内容は、基礎研究指向ではなく、目的指向、技術志向であり学際的なプログラムが重視されている。また、第4次計画の17プログラムに対し、7プログラムと重点化されている。

EUの科学技術政策の策定システムの特徴として、多様なアドバイザリ機関の存在を付け加えなければならない。最も重要なアドバイザリ機関のひとつは、CREST(科学技術研究委員会)である。これは、欧州委員会と閣僚理事会の両方に対し、研究技術開発政策に関する助言を行う機関として設立されたが、次第に政策形成にも重要な役割を果たすようになっている。そのほかにも、欧州委員会の科学技術関係の諮問機関で1994年に設立されたESTA(欧州科学技術会議。科学者、各国のリサーチ・カウンシルの代表、産業人等で構成)や産業研究に関する欧州委員会の諮問機関であるIRDAC(産業研究開発諮問委員会)をはじめとする諸機関がある。第5次フレームワーク計画の策定に際しても、第12総局による最初の予備的ガイドラインに先立ち、IRDACが1996年6月に提案を提出している。これは、クレッソン委員(科学技術大臣に相当)が求めたとのことである。

本研究の成果については、他の調査結果も含め、本年5月に(財)政策科学研究所から報告書の形で発表する予定であるが、その後、本研究所独自の調査を含めた成果を多様な形で公表していく予定である。

「サイエントメトリクス」について

第2研究グループ 藤垣 裕子

サイエントメトリクスとは、科学技術活動を定量的に扱おうとする研究一般を指す。人間の心理を定量的に扱う研究はサイコメトリクス、社会を定量的に扱う研究はソシオメトリクスと言われるように、科学を対象とした場合にはサイエント−メトリクスということになる。

具体的には、論文数分析、語分析(特定の文献を語単位にデータベース化し、その頻度を調べる)、共語分析(1つの文献内、節内、パラグラフ内、あるいは一文内などの単位の中で、2つの語が共に出現する頻度を計算し、それを用いて語間の距離を定義して付置を決める)、あるいは引用分析(ある文献に引用されている文献を用いて、論文単位、ジャーナル単位での引用関係を集計し分析する)などがある。前2者の分析においては、対象となる文献の全文が用いられることもあれば、アブストラクトのみ、タイトルのみを分析対象とする場合もある。代表的な先行研究としては、論文テーマおよびアブストラクトに出現した共語分析を用いて、特定分野における科学の地図(Science-map)を作成しようとしたもの,やはり共語分析を用いてある分野内の科学者集団の関心の変遷を追ったもの、あるいは引用関係を用いてジャーナルを単位に科学の地図を作成しようとしたものなどがある。

政策との関連でいえば、科学技術活動のアウトプット(パフォーマンス)の指標として用いられる。たとえば科学技術関係予算を横軸にとり、縦軸に論文数あるいは引用数を用いたグラフを作ることによって、各国、あるいは各分野ごとの投資効率(科学技術予算のパフォーマンスへの効果分析)を調べることができる。また科学技術指標の作成に対して、各種の方法論を与える学問的基盤でもある。

サイエントメトリクスの研究は1960年代にSCI(Science Citation Index; 論文の引用関係をデータベースとしたもの)が利用可能になってから飛躍的に発展した。当時はde Solla PriceやMertonといった科学史家や科学社会学者がサイエントメトリクスの研究に参入していたが、80年代には、科学技術論における質的研究(記述研究)と量的研究との間に溝が発生し、今も続いている。この科学知識を対象とした質的研究と量的研究との架橋については、欧州科学技術論連合の会誌であるEASST-Reviewにも時に特集が組まれる。このサイエントメトリクスの方法論を概説した書として、「The Challenge of Scientometrics, DSWO Press, Leiden 1995」がある。これは、前述したような科学技術論の質的および量的研究の溝を架橋し、科学知識の自己組織化を描きだそうとした本であり、70年代以降の科学論の潮流の1つの視点からのレビューを提供すると同時に、上記のような定量的な経験的ツールが幅広く論じられている。本書の著者Leydesdorff氏は国際客員研究官として当研究所に1998年3月に来日して当研究所のメンバと共同研究を行った。また本書は、本稿の著者らによる翻訳作業が進行中であり、近刊の予定である。また先頃日本で開かれたSTS国際会議(本号研究会等紹介参照)においても、このサイエントメトリクスに関するセッションがいくつか開催された。

Dr. Leydesdorff 国際客員研究官滞在記

1998年3月1日より約2週間、私はSTAの国際客員研究官として、科学技術政策研究所の第2研究グループに滞在する機会を得た。私の来日に先だって、第2研究グループの渡部研究員、藤垣主任研究官の両氏は、私が以前「Research Policy」誌に掲載した論文、すなはちバイオテクノロジー分野における科学論文の生産動向の分析や、優先投資の投資効率(投資金額に対する科学活動のアウトプットの分析)のオランダーカナダの比較研究を、日本のケースに応用する、という分析を始めていた。私の短い滞在期間中にいくつものプロジェクト研究の共同についての協議が行われたが、特に上記のプロジェクトについては、それぞれの所属機関におけるデータソース(注:当研究所で扱っているScience-Citaion-IndexのCD-ROMおよびアムステルダム大学経由で利用したネット上のデータベース)を活用して、共著が書ける程度の実質的な計算結果が得られた。他にも、丹羽所付および富沢主任研究官とともに政策研の行っている科学技術指標レポートの技法についての有意義な意見交換を行う機会を得た。

これらの共同研究の結果については、研究所内のメンバと公的私的にさまざまな場で議論する機会を得た。また私は、「産学官連携の3重らせん(Triple-Helix)モデル」という概念について1時間の講演を行ったが、そこでのdiscussionは非常に刺激的なものであった。私はこの産学官連携のTriple-Helixモデルが実際に国ごとに実現される過程、すなわち各種funding機関や各セクタの研究所の機能するプロセスの差を、日本とオランダの比較研究として藤垣主任研究官と共著の形で1つの論文にまとめ、国際誌に発表する予定である。この論文では、日本とオランダの科学技術政策システムの差について、行政レベルと研究レベルの間を結ぶ「中間機構(intermediate-layer)」(やはり政策研で3月に講演を行ったオランダのツヴェンテ大学教授Arie-Ripのモデル)の各国における実現プロセスの文化的歴史的差異に言及しながら、上記Triple-Helixモデルの具体的応用を行う予定である。これ以外の共同プロジェクトにおいても、私は将来の共同研究に関するいくつもの展望を抱くことができた。

最後に、私は科学技術政策研究所のすべてのメンバーに対し、知的で刺激的な環境を提供してくれたことに感謝の意を表したい。研究所には、さまざまな交換制度による幾人もの外国人が滞在しており、かつ折しも英独の研究所メンバーによる外部評価も行われており、科学技術政策研究所は日本のなかでも国際的な活動の盛んな研究所である印象を受けた。私の滞在を温かく迎えてくれた佐藤所長はじめ、第2研究グループの皆さん、および滞在期間中の活動を支えてくれた情報分析課の皆さんには特にこころからお礼申し上げたい。

1998年3月31日アムステルダムにて L. Leydesdorff

「人物紹介」

榊原清則先生は、北海道小樽市のご出身で、電気通信大学をご卒業後、一橋大学大学院に進まれ、これまで一橋大学、ミシガン大学、ロンドン大学(ビジネススクール)、慶応義塾大学で教鞭を取られてきました。ご専門は、企業経営および技術戦略論で、既に内外の一流学術誌に50本近くの論文を発表されています。技術戦略論は、実際の技術に関する知識をも要求される分野と聞きますから、先生のように理科系のバックグラウンドをお持ちである方が学会で指導的役割を担われるのも理解できます。

先生のご研究は、おもに

それぞれについて概略を述べますと、(1)は研究者や開発エンジニアといった研究開発人材の持つキャリア意識や平均的キャリア像を国際比較し、イノベーションに対する影響を検討する研究です。また(2)は、コンピューターネットワークなどの情報技術の進展が企業経営に与える影響を検討する研究、(3)は組織内で発生するイノベーションと個人が単独で行うイノベーションとの相違を考察した研究です。これらの研究テーマに基づく先生の論文は、海外の一流雑誌に掲載されており、国際的に高く評価されています。科学技術政策研究所における先生のご研究も、基本的には上に挙げたテーマの延長線上にあると思われますが、先生ご自身はもう少し大きなテーマ:例えばNational System of Innovationの在り方についても、ご検討を予定されていると聞いています。先生は、教育者としても評価が高く、現に一橋大学商学部の教官としてご自身のお弟子さんを三人残されており、これは一橋大学開学以来初めてのことだと言われています。このような榊原先生をお迎えすることによって、科学技術政策研究所におけるイノベーション研究がさらに発展することが期待されます。

○ 顧問会議/Advisory Meeting

○ 研究会等/Research Meeting

○ 講演会等/Lectures at NISTEP

○ 主要来訪者一覧

○ 人事往来

○ 海外出張

新年度に入り、恒例のように所内で人事異動があった。今年度は、特に3年以上勤務された方の人事異動が多く、皆さんのこれまでの労をねぎらうとともに、研究所としても、長期間勤められた方のノウハウを受け継ぎ、いかにスムーズに引き継いでもらうかが課題となっている。これに応える試みとして、研究所として新人研修会を行うことになった。今年は、特に10周年の年であり、10周年記念事業、研究評価などの行事も目白押しであり、新しく入られた方々がスムーズなスタートを切られることを切に願うばかりである。 政策研ニュース編集委員会もメンバーが替わり、4月から新たな編集体制で臨むことになる。新たな編集委員会のもと、誌面の充実を図っていきたいと思う。(T)